"Karlsruhe"

| Begriff | Karlsruhe |

| Metakey | Stadt (creative_work:city) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Werk |

128 Inhalte

Filter werden geladen

- Seite 1 von 11

Shaking the Archive

- Titel

- Shaking the Archive

- Titel (en)

- Shaking the Archive

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

Weltweit entstehen immer mehr „marginale“, „laterale" oder nicht-institutionelle, selbstinitiierte, informelle und kleine private Archive, die von der Politik öffentlicher Institutionen hinterlassene Lücken schließen und marginalisierten Personen und Realitäten eine Stimme geben. Dabei handelt es sich oft nicht um Archive im eigentlichen Sinne, sondern um Indizes oder kreative Projekte, die mit Materialien und Daten auf neuartige Weise umgehen. Parallel dazu und in Verbindung damit ist eine große Anzahl von forschungsbasierten kreativen Praktiken entstanden, die mit der Aneignung und Neuformulierung archivarischer Methoden arbeiten und damit auf eine Medienrealität im beschleunigten Wandel reagieren. Das Internet und die neuen Medien fordern dazu heraus, neue Sprachen und Methoden des Archivierens zu entwickeln, aber auch eine politisch-strategische, interdisziplinäre Debatte darüber zu führen, was es wirklich bedeutet, Archivmaterial zu teilen beziehungsweise zu kommerzialisieren. Die oben genannten Phänomene: subalterne Archive, forschungsbasierte künstlerische Praktiken und das Aufkommen neuer Medien erschüttern das Archiv – sowohl Inhalt als auch formal – auf unterschiedliche Weise. Gerade der Blick auf kleine und marginale Archivierungsinitiativen lässt uns die heutigen Herausforderungen im Feld der Archive verstehen: das kontinuierliche Aufzeichnen von Ereignissen, das dynamische und autonome Verwalten von Daten, das Dokumentieren und Bewahren möglichst aller Stimmen.

Das Thema des 30-jährigen Jubiläums der HfG Karlsruhe ist "The future of“. Die Zukunft können wir nicht gestalten, ohne uns den gegenwärtigen Fragen der Archivierung des Vergangenen zu stellen. Um unsere Sicht auf die Realität, auf konventionelle westliche Formen des Wissens, der Klassifizierung und der Bewertung in Frage zu stellen, um die jüngste Vergangenheit und ihre materiellen und „immateriellen“ Veränderungen zu dokumentieren, um die vielfältigen und miteinander verknüpften Dringlichkeiten der Gegenwart anzugehen, brauchen wir sowohl das Archiv als auch seine Erschütterungen. Anstatt den Begriff des Fortschritts in Bezug auf die Zukunft allgemein und insbesondere auf die Zukunft des Archivierens zu verwenden, möchten wir die Dimension der Zukunft unter dem Aspekt des Potenzials untersuchen.

Gastredner*innen sind u. a. der Künstler Lawrence Abu Hamdan, die Begründerin des Cyberfeminism Index Mindy Seu, die Direktorin der Villa Romana in Florenz Angelika Stepken und die Wissenschaftlerin Özge Çelikaslan.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Beschreibung (en)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

'Marginal/Lateral’ or non-institutional, self-initiated, informal and small private archives are cropping up across the globe to address gaps and offer a voice to marginalized bodies and realities. These are often not archives in the strict sense of the word, but come in the form of indexes or creative projects that reframe materials and data. Both in parallel and in conjunction, an unprecedented number of research based creative practices, which use appropriation and re-framing (by drawing from the archive or building it) as the basis for their work, and to make sense of a rapidly changing mediatic reality, have also emerged. The added context of the internet and the birth of new media have created the urgency to create a new language and method of archiving, as well for an ethical debate, across different disciplines, around what it really means to share (and often commodify) archival materials. The above fields of enquiry: subaltern archives, research based artistic practices and the emergence of new media are all shaking the archive—both in terms of content and container—in different ways. In order to re-shape our ways of keeping a dynamic record, of sorting and storing data, of preserving all voices, we cannot ignore small scale archival initiatives and attempts.

The theme of HfG’s 30 year anniversary is “the future of” and a future cannot be consciously built without facing a new set of questions around archiving present and past. In order to upend our learned assumptions about reality, about Western forms of knowledge, classification and value; in order to keep a record of the recent past and its material and immaterial transformations; in order to address the multiple, yet interconnected urgencies of the present, we need both the archive and the question, and neither of these ingredients can ever be static. Rather than adopting a notion of progress in relation to the future in general and the future of archiving more specifically, we would like to explore the idea of the future within the framework of potential.

Guests include artist Lawrence Abu Hamdan, Cyberfeminism Index Founder, Mindy Seu, director of Villa Romana in Florence, Angelika Stepken, researcher, Özge Çelikaslan and more.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 03.12.2022

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Titel

- Shaking the Archive

- Semester

- Importiert am

- 01.03.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 1

sentimental gentle rental

- Titel

- sentimental gentle rental

- Untertitel

- performance for a portative organ

- Autor/in

- Beschreibung (de)

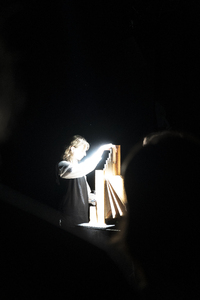

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- Beschreibung (en)

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

The work is based on research on nuns in medieval monasteries. The portative organ shapes the performance through its rhythmic breath-like cadence. The limited tonal range is expanded by using tools to adjust pipe lengths, producing higher tones and creating friction with overtones, dissonances, and oscillating frequencies. The performers synchronize their breath with the instrument, creating a delicate balance of sound and silence, transforming the organ that was borrowed from an organ builder into a vessel of gentle sentimentality and temporal transcendence.

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Jonathan Blaschke

- Julius Bläser

- Pauline Cemeris

- Tamara Goerhinger

- Jana Hofmann

- Matthias Holznagel

- Line-Gry Hørup

- Bruno Jacoby

- Rafael Jörger

- Alexander Knoppik

- Vincent Krüger

- Mona Mayer

- Isabel Motz

- Nina Overkott

- Nis Petersen

- Tereza Ruller

- Sebastian Schäfer

- Josephine Scheu

- Isabel Seiffert

- Saskia van der Meer

- Mathis Walter

- Leia Morgana Walz

- Sprache

- Material

- Dauer

- 8 min – theoretically infinite

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- sentimental gentle rental

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

Semestereröffnung Wintersemester 2023/2024

- Titel

- Semestereröffnung Wintersemester 2023/2024

- Titel (en)

- Opening Winter Semester 2023/2024

- Beschreibung (de)

- Die Hochschule heißt die Erstsemester, Studierenden und Angehörigen der HfG Karlsruhe sowie Gäste, Freund:innen und Fördernde zum Beginn des Wintersemesters 2023/2024 in einer festlichen Semestereröffnung willkommen, die in diesem Jahr am Montag, 16. Oktober 2023 im Lichthof stattfindet.

Programm:

ab 17:30 Bar und DJ-Set Finn Baygan

18:00-18:10 Eröffnung Prof. Constanze Fischbeck

18:10-18:15 Grußwort Alistair Hudson

18:15-18:20 Grußwort Prof. Dr. Rupert Vogel

18:25-18:35 Verabschiedung Mitarbeitende und Lehrende und Begrüßung der neuen Lehrenden durch Prof. Dr. Matthias Bruhn

18:40-18:50 Künstlerischer Beitrag von Finn Baygan

18:50-19:10 Diplomübergaben durch die Fachgruppen

19:10-19:20 Preisübergabe durch Bürgermeister Dr. Albert Käuflein mit Jana Renger & Guillermo Wilkins

19:20-19:25 AStA Beitrag

19:25-19:30 Danksagung durch Prof. Dr. Matthias Bruhn

19:30-20:30 Bar und DJ-Set Finn Baygan

20:30 Im Forum: Performance aaahhhnnndddiii

- Die Hochschule heißt die Erstsemester, Studierenden und Angehörigen der HfG Karlsruhe sowie Gäste, Freund:innen und Fördernde zum Beginn des Wintersemesters 2023/2024 in einer festlichen Semestereröffnung willkommen, die in diesem Jahr am Montag, 16. Oktober 2023 im Lichthof stattfindet.

- Beschreibung (en)

- The university welcomes the freshmen, students and members of the HfG Karlsruhe as well as guests, friends and supporters at the beginning of the winter semester 2023/2024 in a festive semester opening, which will take place this year on Monday, October 16, 2023 in the Lichthof.

Program:

from 17:30 Bar and DJ set Finn Baygan

18:00-18:10 Opening Prof. Constanze Fischbeck

18:10-18:15 Greeting Alistair Hudson

18:15-18:20 Greeting Prof. Dr. Rupert Vogel

18:25-18:35 Farewell to staff and lecturers and welcome to the new lecturers by Prof. Dr. Matthias Bruhn

18:40-18:50 Artistic contribution by Finn Baygan

18:50-19:10 Presentation of diplomas by the departments

19:10-19:20 Award ceremony by mayor Dr. Albert Käuflein with Jana Renger & Guillermo Wilkins

19:20-19:25 AStA Contribution

19:25-19:30 Acknowledgement by Prof. Dr. Matthias Bruhn

19:30-20:30 Bar and DJ-Set Finn Baygan

20:30 In the Forum: Performance aaahhhnnndddiii

- The university welcomes the freshmen, students and members of the HfG Karlsruhe as well as guests, friends and supporters at the beginning of the winter semester 2023/2024 in a festive semester opening, which will take place this year on Monday, October 16, 2023 in the Lichthof.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 16.10.2023

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Titel

- Semestereröffnung Wintersemester 2023/2024

- Semester

- Importiert am

- 23.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 14

Seeing With Four Eyes

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Titel (en)

- Seeing With Four Eyes

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung "Seeing With Four Eyes" verfolgt die Objektbiografie der Statue Ngonnso' aus Kamerun durch verschiedene geografische, zeitliche und institutionelle Kontexte. Dieser erste Satz ist bereits fehlerhaft. Ist Statue überhaupt ein angemessener Begriff, um eine Figur zu beschreiben, die für die einen ein Lebewesen darstellt, während andere sie lediglich als Beispiel für materielle Kultur betrachten? Und ist Biografie der richtige Begriff, um das Leben eines Artefakts zu beschreiben? Ist sie an ihr materielles Wesen gebunden oder existiert sie schon lange bevor sie aus Holz geschnitzt wurde und lange nachdem sie von Termiten gefressen wurde oder in einem brennenden Museum verloren ging? In dem Bestreben, mehr über Ngonnso' zu erfahren, beschloss ich, sie bei ihrem Namen zu nennen und damit nicht vorzuschreiben, was sie ist. Ich habe versucht, die Fragmente einer Geschichte zu sammeln, die sich nicht zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Ich verfolgte Fäden, die bis zur Entstehungszeit zurückreichen, zu Strafexpeditionen und Kriegshandlungen des deutschen Kolonialreichs, zu Kulturfesten in Kamerun und Europa und zu einem Museum, das versucht, mit seiner Sammlung zurechtzukommen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich entweder mit Ngonnso' selbst oder mit den Kampagnen, nationalen Gesetzen und der Politik beschäftigt haben, die sie beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. Ngonnso' befindet sich in einem Schwebezustand: Sie wird im Frühjahr 2019 von einem Museumsdepot am Rande Berlins in eine neue Museumseinrichtung im Stadtzentrum transportiert und damit erneut von einem gelagerten Objekt in ein Ausstellungsobjekt verwandelt. Zugleich ist sie Gegenstand laufender Restitutionsverhandlungen zwischen dem Oberhäuptling des Königreichs Nso', Fon Sehm Mbinglo I, dem Staat Kamerun, dem Ethnologischen Museum Berlin und dem deutschen Staat. "Seeing With Four Eyes" bietet einen Raum, um über diese Einheit in ihren vielfältigen und widersprüchlichen Dimensionen zu reflektieren.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Seeing With Four Eyes" follows the object biography of the statue Ngonnso’ from Cameroon through different geographical, temporal and institutional contexts. This first sentence is already flawed. Is statue even an adequate term to describe a figure that represents a living being to some people, while others merely see it as an example of material culture? And is biography the right term to describe the life of an artifact? Is it bound to its material being or does it exist well before it is carved out of wood and long after it is eaten by termites or lost in a burning museum? In the endeavour to learn more about Ngonnso’, I decided to call her by her name, thereby not predefining what she is. I tried to gather the fragments of a story that do not form a whole. I followed threads that go back to the time of creation, to punitive expeditions and acts of war carried out by the German colonial empire, cultural festivals in Cameroon and Europe, and to a museum trying to come to terms with its collection. I talked to people who have engaged either with Ngonnso’ herself or with the campaigns, national laws, and politics that have influenced and continue to influence her. Ngonnso’ is in a state of limbo: she will be transported from a museum depot in the outskirts of Berlin to a new museum institution in the city centre in the spring of 2019, once again being transformed from a stored object into an exhibition object. At the same time, she is subject of ongoing restitution negotiations between the paramount chief of the kingdom Nso’, Fon Sehm Mbinglo I, the state of Cameroon, the Ethnological Museum Berlin and the German state. "Seeing With Four Eyes" offers a space to reflect upon this entity through its multiple and contradictory dimensions.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 14.11.2018 - 16.11.2018

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.05.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 5

Rundgang-Tagesüber-2024

- Titel

- Rundgang-Tagesüber-2024

- Titel (en)

- Tour-day-2024

- Kategorie

- Datierung

- 18.07.2024

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Auftrag durch

- Presse HFG

- Titel

- Rundgang-Tagesüber-2024

- Studiengang

- Importiert am

- 22.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 21

Rundgang 2024 - Preisverleihung

- Titel

- Rundgang 2024 - Preisverleihung

- Beschreibung (de)

- Am Eröffnungsabend des Rundgangs wurden studentische Arbeiten unterschiedlicher Fachbereiche ausgezeichnet - dank großer Unterstützung der Fördergesellschaft ZKM / HfG, der Gunther-Schroff-Stiftung, der Heinrich-Hertz-Gesellschaft, der Badischen Beamtenbank, der Riemschneider Stiftung und auch privaten Preisgebern. Sie ermöglichen es durch ihre Finanzierungen den Studierenden neben der Anerkennung ihrer Leistungen, ihre Projekte weiterzuführen und neu anzustoßen.

Die HfG Karlsruhe bedankt sich herzlich bei allen Förderern und Stiftern und gratuliert an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich allen Nominierten dieses Jahres sowie den Gewinner:innen:

Gunther-Schroff-Preis mit 5.000 €: Henriette Schwabe, Jaya Demmer - JJxH54D – Spring Collection

Preis I der Fördergesellschaft mit 4.000 €: BookBoi

Preis II der Fördergesellschaft mit 2.500 €: Rita Andrulyte - Path Tiles – Knitting Coordinates into Patterns

Preis der BBBank mit 1.500 €: Calvin Kudufia - A man in the shape of…

Preis III der Fördergesellschaft mit 1.000 € : Alicia Luna Ripp- Spellbound

Preis IV der Fördergesellschaft mit 1.000 €: Amelie Enders – ZWISCHEN-RÄUME_N

Achim & Melanie Krämer-Preis mit 1.000 €: Víctor Fancelli Capdevila - Who cares? - Digitale Sozialität, Infrastrukturen der Fürsorge und konviviale Technologien

Preis der Heinrich-Hertz-Gesellschaft mit 2.000 €: Schwarm Publication Issue 2 Delusions

Preis der Riemschneider Stiftung: Kevin Beckmann, Alexander Thelen, Masterclass mit Ida Bregninge unter der Leitung von Marine Hugonnier

- Am Eröffnungsabend des Rundgangs wurden studentische Arbeiten unterschiedlicher Fachbereiche ausgezeichnet - dank großer Unterstützung der Fördergesellschaft ZKM / HfG, der Gunther-Schroff-Stiftung, der Heinrich-Hertz-Gesellschaft, der Badischen Beamtenbank, der Riemschneider Stiftung und auch privaten Preisgebern. Sie ermöglichen es durch ihre Finanzierungen den Studierenden neben der Anerkennung ihrer Leistungen, ihre Projekte weiterzuführen und neu anzustoßen.

- Datierung

- 18.07.2024 - 21.07.2024

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke, Bühne

- Stadt

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Rundgang 2024 - Preisverleihung

- Semester

- Importiert am

- 29.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

Rundgang 2024 - Poster

- Titel

- Rundgang 2024 - Poster

- Titel (en)

- Rundgang 2024 - Poster

- Autor/in

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Stadt

- Land

- Auftrag durch

- Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

- Titel

- Rundgang 2024 - Poster

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 21.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

Roll a boulder

- Titel

- Roll a boulder

- Titel (en)

- Roll a boulder

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

Die lebendigen animierten Skateboard-Spuren vermitteln Spannung und surreale visuelle Ausdrücke. Die Anstrengung des Skateboardens entspricht dem endlosen Rollen des Felsens und regt zur Reflexion über die Bedeutung des Lebens an. Zuschauer reflektieren in dieser Umgebung kontinuierlich über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung von Anstrengung, was die widersprüchlichen Gefühle der Menschheit gegenüber dem Dasein widerspiegelt. Diese Szene ist nicht nur eine visuelle Freude, sondern dient auch als spirituelle Erleuchtung und Reflexion.

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

- Beschreibung (en)

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

The vibrant animated skateboard tracks convey tension and surreal visual expressions. The effort of skateboarding parallels the endless rolling of the boulder, prompting contemplation on the meaning of life. Spectators continually ponder the transience of life and the significance of effort in this setting, reflecting humanity's contradictory feelings towards existence. This scene is not just a visual delight but also serves as a spiritual enlightenment and reflection.

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.01.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 8m x 5m

- Dauer

- 1 Tag

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Titel

- Roll a boulder

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 12

Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel (en)

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Autor/in

- Beschreibung (de)

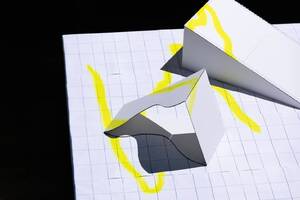

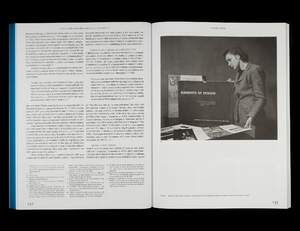

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Ein umfangreich kommentierter Reprint des Manual of Travelling Exhibitions soll zum einen die historische Quelle kontextualisieren und kritisch hinterfragen, zum anderen verschiedene Formen der Aktualisierung aufzeigen. Dabei sind die Inhalte des „Manual“ ebenso bedeutsam wie seine immanenten Fehlstellen, die Buchgestaltung oder die fotografische Logik der Abbildungen.

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

- Beschreibung (en)

- The Manual of Travelling Exhibitions published by UNESCO in 1953 is a handbook on organizing touring exhibitions. Aimed at museums and other public institutions, it formulates a “grammar” of how to exhibit, ranging from organizational questions to reflections on exhibition design. From today’s perspective the manual reads like the manifesto of a modernity whose continuity was still unbroken in the immediate post-war period. This extensively annotated reprint of the Manual of Travelling Exhibitions is intended, on the one hand, to contextualize and critically examine the historical source and, on the other, to show different ways of updating it. The contents of the manual share the same importance as the inherent gaps it contains, the book’s design, and the photographic logic of the images.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- November 2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 23,5 x 31 cm

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- 247 Seiten

Reproduktion des Originals und 20 weitere Abbildungen

fadengeheftete Broschur

ISBN: 9783959051361

Spector Books

Designer: Lena Thomaka, Johannes Hucht

Text: Martin Beck, Clémentine Deliss, Kurt Eckert, Jochen Eisenbrand, Rike Franke, Helene Hermann, Lydia Kähny, Tina Köhler, Moritz Küng, Sophie Lichtenberg, Jonathan Maho, Vanessa Joan Müller, Andreas Müller, Jennifer Tobias, Gitte Villesen, Nader Vossoughian, Florian Walzel, Grant Watson, Joanna Weddell, Maxim Weirich, Aaron Werbick

Herausgebende: Andreas Müller, Lydia Kähny, Sophie Lichtenberg, Aaron Werbick, Maxim Weirich

- 247 Seiten

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9

RE: Home

- Titel

- RE: Home

- Titel (en)

- RE: Home

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

Aber Zuhause ist nicht nur der Ort, an dem wir geboren und aufgewachsen sind; es ist auch der Ort (oder Zustand), an dem wir unsere Identität formen, und der psychologische Raum, in dem wir unsere Erinnerungen und Emotionen speichern. Bevor wir weggehen, erinnern wir uns an Zuhause als einen physischen Ort, der uns vertraut und beruhigend ist, aber nachdem wir weggegangen sind, wird es allmählich weniger zu einem konkreten Bild und mehr zu einem fließenden, psychologischen Konzept. Es ist nicht nur ein Verlust, sondern ein Prozess des Findens und Schaffens eines neuen Zuhauses.

In der modernen Welt, in der sich so vieles so schnell verändert, erfinden wir uns ständig neu und das Zuhause ist kein festes Konzept, sondern wird durch die Orte, Erfahrungen und Beziehungen, die wir bewohnen, neu definiert. Heimat ist unser Ausgangspunkt und bleibt nicht unbedingt an einem Ort; vielmehr bewegen und verändern wir uns und entdecken und schaffen auf diesem Weg neue Formen von Heimat.

Was bedeutet also Zuhause für uns und wie schaffen wir es?

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

- Beschreibung (en)

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

But home isn't just the place where we were born and raised; it's also the place where we form our identity, and the psychological space where we store our memories and emotions. Before we leave, home is remembered as a physical place that is familiar and comforting, but after we leave, it gradually becomes less of a concrete image and more of a fluid, psychological concept. It's not just a loss, but a process of finding and creating a new home.

In the modern world, where so much is changing so quickly, we are constantly re-creating ourselves, and home is not a fixed concept, but is redefined by the places, experiences, and relationships we inhabit. Home functions as our base point, and it doesn't necessarily stay in one place; rather, we move and change, discovering and creating new forms of home along the way.

So, what does home mean to us, and how do we create it?

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Ausstellung

- Abmessungen

- Main : 1 m x 2 m x 2 m (H x B x D), Sub ø 180 cm, H: 2.5 m

- Dauer

- The imaginative narrations take about 10 minutes. / 12.03.2025 - 14.03.2025

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- RE: Home

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 10.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 16

Reflecting Bodies

- Titel

- Reflecting Bodies

- Titel (en)

- Reflecting Bodies

- Untertitel

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie von vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamische Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema "natürliches Licht" und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewellery pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Metallverarbeitung

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Reflecting Bodies

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

Prolog 1 (Pavillon)

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Titel (en)

- Prolog 1 (Pavilion)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

Die Arbeit, die am 23. Oktober 2018 von 17-20 Uhr in einem rundumverglasten Pavillon der 1960er Jahre Moderne, an der Brauer-, Ecke Gartenstraße in Karlsruhe stattfand, bestand auf Handlungsebene aus dem Putzen des Inneren des Pavillons. Über vier an den Ecken des Pavillons angebrachte Lautsprecher hörten die sich im umliegenden Park befindenden Besucher*innen Textfragmente über den Pavillon: seine räumliche Verortung, seine (Un)-Zugänglichkeit auf institutioneller und baulicher Ebene sowie seine Architektur – Akten, Erzählungen, Spekulationen. Über drei Stunden Laufzeit verdichteten sich diese immer auch durch die Folie des Putzaktes ausgesuchten, verfassten und montierten Textfragmente zu einer offenen Erzählung.

Aus einer ursprünglich intuitiven Affinität zu diesem Ort sollte die Arbeit über das Putzen in genau diesem Pavillon stattfinden – Architektur der Nachkriegsmoderne, ein Kantinengebäude, angeblich von Egon Eiermann erbaut. Ein Gebäude, das der vielbefahrenen Straßenkreuzung den Rücken zudreht, eigentlich prominent platziert ist, aber von den meisten Passierenden unentdeckt bleibt – ein Ort, der auf vielen Ebenen changiert zwischen Sichtbarkeit, Unzugänglichkeit, Intransparenz und Mysterium.

Erst durch den langen Prozess, überhaupt Zugang zu dem ungenutzten Hochparterre des Gebäudes zu erhalten, und die damit einhergehenden intensiven Nachforschungen, verschob sich der Fokus der Arbeit hin zum Gebäude selbst und seiner schwer zu durchdringenden, sich nie ganz ergründenden Geschichte. Der Versuch, das Gebäude als Ausstellungsort zu nutzen, wurde in diesem Prozess Teil der Arbeit selbst.

So fanden diese unterschiedlichen Formen der Aneignung, das Putzen und die Recherche, letztlich wieder zusammen, am 23. Oktober 2018: einen Tag im Leben des Pavillons markierend, an dem alle Anwesenden zu Zeitzeug*innen seiner Existenz wurden. Die Besucher*innen befanden sich – die Textfragmente hörend – draußen im Park, während Judith Milz sich zeitgleich – als einzige Person – im Inneren des Pavillons befand, ihn drei Stunden lang putzte, während es draußen erst dämmerte und dann dunkel wurde, bis schließlich, Lichter aus, Tür zu, der Pavillon geputzt, der Abend vorbei war.

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

- Beschreibung (en)

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

The work, which took place on October 23, 2018, from 5 to 8 p.m., in a glass-walled pavilion from the modernist 1960s located at the corner of Brauerstraße and Gartenstraße in Karlsruhe, consisted, on the level of action, of cleaning the interior of the pavilion. Through four speakers mounted at the corners of the structure, visitors in the surrounding park could hear fragments of text about the pavilion: its spatial positioning, its (in)accessibility on both institutional and architectural levels, and its architecture—documents, narratives, speculations. Over the course of three hours, these curated, composed, and edited text fragments—always filtered through the act of cleaning—accumulated into an open-ended narrative.

The initial impulse to realize this work in exactly this pavilion arose from an intuitive affinity with the site—post-war modernist architecture, a former cafeteria building, allegedly designed by Egon Eiermann. A structure that turns its back on a busy intersection, prominently situated yet largely unnoticed by passersby—a place that wavers on many levels between visibility, inaccessibility, opacity, and mystery.

Only through the prolonged process of gaining access to the building’s unused raised ground floor—and the intensive research that this required—did the focus of the work begin to shift toward the building itself and its elusive, never fully graspable history. The attempt to use the building as an exhibition site ultimately became part of the work itself.

Thus, these different forms of appropriation—cleaning and research—converged once more on October 23, 2018: marking a day in the life of the pavilion on which all those present became witnesses to its existence. While the audience stood outside in the park listening to the audio fragments, Judith Milz—alone inside the pavilion—cleaned the space for three hours, as dusk settled and darkness fell, until finally, with the lights turned off and the door closed, the pavilion was cleaned, and the evening was over.

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 3 Stunden

- Ort

- Pavillion, Brauer- Ecke Gartenstraße Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- In den Archivierungsdokumenten finden Sie einen Text über die Entstehung der Arbeit. In der Online Fassung des PDFs sind zwei Informationen geschwärzt, die aber in der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe vor Ort – bei Interesse – eingesehen werden können. Wenden Sie sich hierzu bitte an das Archiv der HfG Karlsruhe. Außerdem können Sie versuchen mich unter folgender Emailadresse zu erreichen: judith.friederike.milz@gmail.com

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 14