"Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe"

| Begriff | Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe |

| Metakey | Ort: Institution (creative_work:location_institution) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Werk |

91 Inhalte

- Seite 1 von 8

LET ME SEE (c) THE SUN

- Titel

- LET ME SEE (c) THE SUN

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Diplomarbeit „LET ME SEE (c) THE SUN“ setzt sich mit Sprache und Kommunikation auseinander, wobei das Medium Kleidung als Sprachrohr von Geschichten und als Bote von Identitäten analysiert werden soll.

Die ausgestellten Arbeiten greifen visuelle Elemente von Theaterkostümen, Bühnenrequisiten und Umkleidekabinen auf, um Besucher*innen einzuladen, sich selbst als Performer*innen von Sprache und Identität wahrzunehmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf grafischen T-Shirts, da diese oft kulturelle Assoziationen oder oberflächliche Identitäten signalisieren (z. B. Bandshirts, Arbeitskleidung). Diese bekannte Struktur wird dekonstruiert und umgebaut, um Betrachter*innen die Bewohnbarkeit von Sprache zu verdeutlichen.

Die begleitende Performance beschäftigt sich mit der Mehrdeutigkeit von Sprache, die stets von persönlicher Interpretation abhängt. Wörter und Texte sind untrennbar mit ihrem Kontext sowie der Art und Weise verbunden, wie und wo sie erscheinen. In den Text-/Textil-Konstruktionen werden Wörter zu Requisiten, die Bedeutungen – sowohl offensichtlich als auch schwer fassbar – tragen und durch das Medium der Requisite von anderen „bewohnt“ werden können.

- Die Diplomarbeit „LET ME SEE (c) THE SUN“ setzt sich mit Sprache und Kommunikation auseinander, wobei das Medium Kleidung als Sprachrohr von Geschichten und als Bote von Identitäten analysiert werden soll.

- Beschreibung (en)

- The diploma project “LET ME SEE (c) THE SUN” deals with language and communication, analyzing the medium of clothing as a mouthpiece for stories and as a messenger of identities.

The exhibited works take up visual elements of theater costumes, stage props and dressing rooms to invite visitors to perceive themselves as performers of language and identity. A particular focus is placed on graphic T-shirts, as these often signal cultural associations or superficial identities (e.g. band shirts, work clothes). This familiar structure is deconstructed and rebuilt to show viewers the habitability of language.

The accompanying performance deals with the ambiguity of language, which always depends on personal interpretation. Words and texts are inextricably linked to their context and how and where they appear. In the text/textile constructions, words become props that carry meanings - both obvious and elusive - and can be “inhabited” by others through the medium of the prop.

- The diploma project “LET ME SEE (c) THE SUN” deals with language and communication, analyzing the medium of clothing as a mouthpiece for stories and as a messenger of identities.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 15.01.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Paul Bailey

- Jonathan Blaschke

- Céline Condorelli

- Amelie Enders

- Till Engelhardt

- Kira Fuchs

- Line-Gry Hørup

- Rafael Jörger

- Chiara Kern

- Simon Knebl

- Florian Knöbl

- Alexander Knoppik

- Barbara Kuon

- James Langdon

- Nina Overkott

- Leo Schick

- Henriette Schwabe

- Neele Seidel

- Isabel Seiffert

- Moritz Kamil Simon

- Charlotte Singer

- Niklas Weisenbach

- Maximilian Zschiesche

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Titel

- LET ME SEE (c) THE SUN

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 11.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 11

RE: Home

- Titel

- RE: Home

- Titel (en)

- RE: Home

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

Aber Zuhause ist nicht nur der Ort, an dem wir geboren und aufgewachsen sind; es ist auch der Ort (oder Zustand), an dem wir unsere Identität formen, und der psychologische Raum, in dem wir unsere Erinnerungen und Emotionen speichern. Bevor wir weggehen, erinnern wir uns an Zuhause als einen physischen Ort, der uns vertraut und beruhigend ist, aber nachdem wir weggegangen sind, wird es allmählich weniger zu einem konkreten Bild und mehr zu einem fließenden, psychologischen Konzept. Es ist nicht nur ein Verlust, sondern ein Prozess des Findens und Schaffens eines neuen Zuhauses.

In der modernen Welt, in der sich so vieles so schnell verändert, erfinden wir uns ständig neu und das Zuhause ist kein festes Konzept, sondern wird durch die Orte, Erfahrungen und Beziehungen, die wir bewohnen, neu definiert. Heimat ist unser Ausgangspunkt und bleibt nicht unbedingt an einem Ort; vielmehr bewegen und verändern wir uns und entdecken und schaffen auf diesem Weg neue Formen von Heimat.

Was bedeutet also Zuhause für uns und wie schaffen wir es?

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

- Beschreibung (en)

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

But home isn't just the place where we were born and raised; it's also the place where we form our identity, and the psychological space where we store our memories and emotions. Before we leave, home is remembered as a physical place that is familiar and comforting, but after we leave, it gradually becomes less of a concrete image and more of a fluid, psychological concept. It's not just a loss, but a process of finding and creating a new home.

In the modern world, where so much is changing so quickly, we are constantly re-creating ourselves, and home is not a fixed concept, but is redefined by the places, experiences, and relationships we inhabit. Home functions as our base point, and it doesn't necessarily stay in one place; rather, we move and change, discovering and creating new forms of home along the way.

So, what does home mean to us, and how do we create it?

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Ausstellung

- Abmessungen

- Main : 1 m x 2 m x 2 m (H x B x D), Sub ø 180 cm, H: 2.5 m

- Dauer

- The imaginative narrations take about 10 minutes. / 12.03.2025 - 14.03.2025

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- RE: Home

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 10.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 16

Brunnen Geschichten

- Titel

- Brunnen Geschichten

- Titel (en)

- Fountain Stories

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Foto-Installation wurde im Rahmen eines Seminars „A Photo Book in Two Parts“ im Bereich Kommunikationsdesign im Wintersemester 2023/2024 erarbeitet und von dem Grafik- und Fotodesignstudio „Europium“ betreut. Die Gastdozierenden Ghazaal Vojdani und Julia Andréone hat die Studierenden dazu angeleitet, Mikro-Ereignisse, die spezifisch in der Stadt Karlsruhe auftreten, zu entdecken. Diese Narrative werden in Verbindung mit gefundenen Fotografien erzählt.

Karlsruhe verfügt über bis zu 300 offizielle Brunnen. In den urbanen Räumen, in denen diese Brunnen installiert sind, wachsen unbemerkt Flechten in unterschiedlichen Farben und Formen. Während sich diese Flechten langsam ausbreiten, bilden sich gleichzeitig informelle Gemeinschaften von Menschen, die sich rund um diese Brunnen versammeln. Alle diese Begegnungen entstehen auf Grundlage der zirkulären Wasserquelle, die die Brunnen darstellen.

Die Geschichte wird anhand von Archivfotografien erzählt. Die Fotografien der Installation wurden bearbeitet und anschließend im RISO-Druckverfahren sowie durch Laserdruck reproduziert. Auf der Rückseite der Fotografien befinden sich Textfragmente, die sich mit den Themen Brunnen, Flechten, Gemeinschaften und Wasser auseinandersetzen. Diese Texte helfen den Betrachtern, eine Erzählung zu den abgebildeten Fotografien zu entwickeln.

Die Fotografien befinden sich in Plastiktaschen, die einen fünf Meter langen Vorhang bilden. Dieser hängt an einem Stahlträger und fällt flach zu Boden. Der Vorhang symbolisiert das Narrativ des Wasserstrahls, entlang dessen sich die Mikro-Phänomene ereignen, wie die Bildung von Gemeinschaften rund um Brunnen und das Wachsen von Flechten auf Gestein. Am Fuße des Vorhangs befinden sich gefüllte Wassergläser und eine Karaffe, die zum Trinken einladen. Diese Elemente fördern neue Begegnungen und Gespräche zwischen den Betrachtern.

Die Installation wurde einmalig am 14. Februar 2024 zusammen mit den anderen Projekten des Seminars „A Photo Book in Two Parts“ im Lichthof Eins während des Präsentationstags des Fachbereichs Kommunikationsdesign ausgestellt.

- Die Foto-Installation wurde im Rahmen eines Seminars „A Photo Book in Two Parts“ im Bereich Kommunikationsdesign im Wintersemester 2023/2024 erarbeitet und von dem Grafik- und Fotodesignstudio „Europium“ betreut. Die Gastdozierenden Ghazaal Vojdani und Julia Andréone hat die Studierenden dazu angeleitet, Mikro-Ereignisse, die spezifisch in der Stadt Karlsruhe auftreten, zu entdecken. Diese Narrative werden in Verbindung mit gefundenen Fotografien erzählt.

- Beschreibung (en)

- The photo installation was developed as part of a seminar "A Photo Book in Two Parts" in communication design in the winter semester 2023/2024 and supervised by the graphic and photo design studio Europium. Guest lecturers Ghazaal Vojdani and Julia Andréone guided the students to discover micro-events that occur specifically in the city of Karlsruhe. These narratives are told in conjunction with found images.

Karlsruhe has up to 300 official fountains. In the urban spaces where these fountains are installed, lichens of different colors and shapes grow unnoticed. As these lichens slowly spread, informal communities of people gather around these fountains. All these encounters are based on the circular water source that the fountains represent.

The story is told through archival photographs. The photographs of the installation were edited and then reproduced using the RISO printing process and laser printing. On the back of the photographs are text fragments that deal with the themes of fountains, lichen, communities and water. These texts help the viewer to develop a narrative about the photographs depicted.

The photographs are in plastic bags that form a five-meter-long curtain. This hangs from a steel girder and falls flat to the floor. The curtain symbolizes the narrative of the water stream along which the micro-phenomena take place, such as the formation of communities around fountains and the growth of lichen on rock. At the foot of the curtain are filled glasses of water and a carafe that invite people to drink. These elements encourage new encounters and conversations between viewers.

The installation was only exhibited on February 14, 2024 during the Communication Design department's presentation day together with the other projects that were made in the seminar "A Photo Book in Two Parts" .

- The photo installation was developed as part of a seminar "A Photo Book in Two Parts" in communication design in the winter semester 2023/2024 and supervised by the graphic and photo design studio Europium. Guest lecturers Ghazaal Vojdani and Julia Andréone guided the students to discover micro-events that occur specifically in the city of Karlsruhe. These narratives are told in conjunction with found images.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 14.02.2024

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 5m x 2m x 3m

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 1

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Brunnen Geschichten

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 04.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 6

Doppelte Ikonodulie

- Titel

- Doppelte Ikonodulie

- Autor/in

- Beschreibung (de)

-

„Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen musealer und religiöser Bildbetrachtung und der Frage, welche Kriterien diesen zu Grunde liegen. Ausgangspunkt für diese Fragestellung stellt eine Debatte dar, die in Russland geführt wird. Dort wurden sämtliche Kirchen nach der Oktoberrevolution 1917 enteignet. Der Besitz ging an den Staat über, was zur Folge hatte, dass viele der ursprünglich sakralen Objekte und Bauten zerstört, umgenutzt oder an Museen übergeben wurden. Nach dem Ende des Kommunismus in Russland wurde die Frage nach der Rückgabe dieser Besitztümer häufig gestellt. Aber erst 2007 kam es zu konkreten Planungen zu einem Gesetz zur „Übergabe des in staatlichem oder städtischem Besitz befindlichen Eigentums religiöser Zweckbestimmung an die religiösen Organisationen“ von Seiten des Staates. Dieses Gesetz sollte den Kirchen des Landes eine rechtliche Grundlage für Restitutionsforderungen bieten. Zeitgleich fühlen sich russische Museen durch das Gesetz in ihrem Bestand und in ihrer Existenz bedroht.”

„Die Frage, wem man in einer solchen Auseinandersetzung Recht geben sollte, ist durchaus schwierig: den Museen, die Kulturgüter (wie Ikonen) schützen, oder den Kirchen, für die Bilder Instrumentarien darstellen, die eine aktive Rolle im kirchlichen Ritus spielen und auch genau für diesen Zweck hergestellt wurden? Es geht also um die Frage, ob man sakrale Objekte, Kultwerke also, als Kunstwerke behandeln darf beziehungsweise wie dies zu rechtfertigen ist. Um diese Frage zu klären, ist es nötig den grundsätzlichen Umgang mit Bildern beider Institutionen zu klären. Hieraus ergeben sich auch Fragestellungen für die westlichen Museen und ihren bisherigen Gültigkeitsanspruch.”

-

- Beschreibung (en)

- ‘This work deals with the apparent contradiction between museum and religious image viewing and the question of which criteria underlie these. The starting point for this question is a debate that is taking place in Russia. There, all churches were expropriated after the October Revolution in 1917. The property was transferred to the state, which meant that many of the originally sacred objects and buildings were destroyed, repurposed or handed over to museums. After the end of communism in Russia, the question of returning these possessions was frequently raised. However, it was not until 2007 that concrete plans were made by the state for a law on the ‘transfer of state-owned or municipally-owned religious property to religious organisations’. This law was intended to provide the country's churches with a legal basis for restitution claims. At the same time, Russian museums feel that their existence is threatened by the law.’

‘The question of who should be given the right in such a dispute is a difficult one: the museums, which protect cultural assets (such as icons), or the churches, for which images are instruments that play an active role in the church rite and were produced precisely for this purpose? The question is therefore whether sacred objects, i.e. works of worship, may be treated as works of art and how this can be justified. In order to clarify this question, it is necessary to clarify the fundamental handling of images in both institutions. This also raises questions for Western museums and their current claim to validity.’

- ‘This work deals with the apparent contradiction between museum and religious image viewing and the question of which criteria underlie these. The starting point for this question is a debate that is taking place in Russia. There, all churches were expropriated after the October Revolution in 1917. The property was transferred to the state, which meant that many of the originally sacred objects and buildings were destroyed, repurposed or handed over to museums. After the end of communism in Russia, the question of returning these possessions was frequently raised. However, it was not until 2007 that concrete plans were made by the state for a law on the ‘transfer of state-owned or municipally-owned religious property to religious organisations’. This law was intended to provide the country's churches with a legal basis for restitution claims. At the same time, Russian museums feel that their existence is threatened by the law.’

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 17.10.2011

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Doppelte Ikonodulie

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2011 03

- Externes Archiv

- Importiert am

- 12.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 3

Die Methode Duchamp – Magritte

- Titel

- Die Methode Duchamp – Magritte

- Untertitel

- Das „Musée d’Art Moderne. Département des Aigles” von Marcel Broodthaers unter dem Aspekt der strategischen Aneignung

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Der Fall Marcel Broodthaers lädt den Rezipienten dazu ein, sich mit dessen Vorläufern auseinanderzusetzen. Nicht etwa, weil dort Geheimnisse aufzudecken wären – im Gegenteil, die broodthaers’schen Galionsfiguren sind in seinem Werk alle namentlich präsentiert –, sondern eher auf Grund der Tatsache, da er es wie kaum ein anderer verstanden hat, sich bestimmter Vorbilder zu bedienen, sprich, sich Teilaspekte aus deren Werken anzueignen und die darin enthaltenen Kerngedanken eigens fortzuschreiben. Dies geschieht auf eine Art und Weise, die es vermag, Hommage und Kritik zu vereinen.”

„Über zwei Doppelseiten hinweg breitet sich im Ausstellungskatalog zur Section des Figures [...] das graphisch aus, was Broodthaers als seine METHODE tituliert. Diese Blätter folgen in direktem Anschluß an das Vorwort, sie markieren den Anfang zu jenem Katalogteil, der sowohl inhaltlich, als auch formal maßgeblich vom Künstler gestaltet worden ist. Bereits die Typographie des Titelworts strahlt – in Majuskel gesetzt – eine hohe Wichtigkeit aus. Wer allerdings ausführliche Erläuterung erwartet hat, wird enttäuscht, es handelt sich vielmehr um eine anspielungsreiche Illustration als um eine schriftliche Erklärung, doch gleichwohl trägt diese Ausführung den Charakter des Manifests.”

- „Der Fall Marcel Broodthaers lädt den Rezipienten dazu ein, sich mit dessen Vorläufern auseinanderzusetzen. Nicht etwa, weil dort Geheimnisse aufzudecken wären – im Gegenteil, die broodthaers’schen Galionsfiguren sind in seinem Werk alle namentlich präsentiert –, sondern eher auf Grund der Tatsache, da er es wie kaum ein anderer verstanden hat, sich bestimmter Vorbilder zu bedienen, sprich, sich Teilaspekte aus deren Werken anzueignen und die darin enthaltenen Kerngedanken eigens fortzuschreiben. Dies geschieht auf eine Art und Weise, die es vermag, Hommage und Kritik zu vereinen.”

- Beschreibung (en)

- "The case of Marcel Broodthaers invites the recipient to engage with his precursors. Not because there are secrets to be uncovered there - on the contrary, Broodthaers' figureheads are all presented by name in his work - but rather due to the fact that he understood better than almost anyone else how to make use of certain role models, i.e. to appropriate partial aspects from their works and to continue the core ideas contained therein in his own way. This is done in a way that manages to combine homage and criticism."

"Over two double-page spreads in the exhibition catalogue for Section des Figures [...] Broodthaers' METHOD is presented graphically. These pages follow directly after the preface and mark the beginning of the section of the catalogue that was designed by the artist both in terms of content and form. Even the typography of the title word - set in majuscule - radiates great importance. However, anyone expecting a detailed explanation will be disappointed; it is more of an allusive illustration than a written explanation, but this version nevertheless has the character of a manifesto."

- "The case of Marcel Broodthaers invites the recipient to engage with his precursors. Not because there are secrets to be uncovered there - on the contrary, Broodthaers' figureheads are all presented by name in his work - but rather due to the fact that he understood better than almost anyone else how to make use of certain role models, i.e. to appropriate partial aspects from their works and to continue the core ideas contained therein in his own way. This is done in a way that manages to combine homage and criticism."

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- November 2010

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Die Methode Duchamp – Magritte

- Semester

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2010 09

- Externes Archiv

- Importiert am

- 10.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Titel

- 'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In der Magisterarbeit „all the good girls go to hell – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe“ untersucht Louisa Raspé den Begriff der Hexe und die in der Figur existierende Ambivalenz. Ausgehend von der Unterscheidung von der „Hexe“ als negative Fremdbezeichnung und der »Hexe« als positive Selbstbezeichnung, sowie der damit zusammenhängenden Machtaspekte, beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage nach Subjektkonstruktionen und den Subjekten der Geschichtsschreibung im Gegensatz zu Erzählungen. Es geht um die Hexe als Figur der Übergänge und Grenzüberschreitungen, sowie ihren Beitrag zu gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Umbrüchen im westeuropäischen Kontext. In dieser Arbeit geht es darum eine kritische Perspektive auf die Konstruktion von Subjekt, Geschlecht und Macht einzunehmen und stellt zugleich die Frage, wie sich Widerständigkeit im Spannungsfeld zwischen Stigma und Empowerment ausdrücken lässt.

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- 'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

Studieninformationstag 2024

- Titel

- Studieninformationstag 2024

- Beschreibung (de)

- Beim landesweiten Studieninformationstag können sich Schüler:innen und Studieninteressierte über die Studienmöglichkeit an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe informieren.

Hier eine Übersicht der Studiengänge, die sich am 20.11.24 vorstellen werden:

Medienkunst

Produktdesign

Kommunikationsdesign

Ausstellungsdesign und Szenografie

Kunstwissenschaft und Medienphilosophie

Programm

10 Uhr Präsentation aller Fachbereiche plus Zeit für Fragen

12 Uhr Führungen durch die Werkstätten und Studios

Ab 14 Uhr Mappenberatungen für die einzelnen Studiengänge

14 - 15.30 Uhr Mappenberatung für den Studiengang Kommunikationsdesign (Reling auf der Lichtbrücke)

14 - 15.30 Uhr Mappenberatung für den Studiengang Ausstellungsdesign und Szenografie (Raum 321)

14 - 15.30 Uhr Mappenberatung für den Studiengang Produktdesign (im Glaskubus)

14.30 - 15.30 Uhr Fragen und Antworten zum Theorie-Studium Kunstwissenschaft und Medienphilosophie (Raum 112)

14:30 - 15:30 Uhr Mappenberatung für den Studiengang Medienkunst (Raum 101)

- Beim landesweiten Studieninformationstag können sich Schüler:innen und Studieninteressierte über die Studienmöglichkeit an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe informieren.

- Beschreibung (en)

- At the state-wide study information day, pupils and prospective students can find out about study opportunities at the Karlsruhe University of Arts and Design (HfG).

Here is an overview of the degree programs that will be presented on 20.11.24:

Media Art

Product Design

Communication Design

Exhibition Design and Scenography

Art Science and Media Philosophy

Program

10 am Presentation of all departments plus time for questions

12 am Guided tour of the workshops and studios

From 2 pm Portfolio consultation for our degree programs

2 - 3.30 pm Portfolio consultation for the Communication Design degree program (Reling on the Lichtbrücke)

2 - 3.30 pm Portfolio consultation for the Exhibition Design und Szenography degree program (Room 321)

2 - 3.30 pm Portfolio consultation for the Product Design degree program (Glaskubus)

2.30 - 3.30 pm Q&A to theory studies in Art Research and Media Philosophy (Room 112)

2:30 - 3:30 pm Portfolio consultation for the Media Arts program (room 101)

- At the state-wide study information day, pupils and prospective students can find out about study opportunities at the Karlsruhe University of Arts and Design (HfG).

- Datierung

- 20.11.2024

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Studieninformationstag 2024

- Importiert am

- 27.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

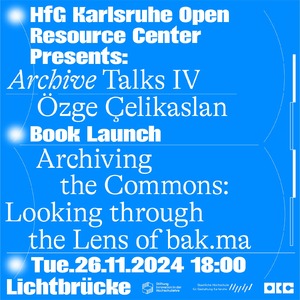

Archive Talks V

- Titel

- Archive Talks V

- Titel (en)

- Archive Talks V

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Moments of Urgency & Euphory

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Archive werden nicht immer mit staatlichen Mitteln und institutioneller Politik aufgebaut. Sie können auch aus Bewegungen oder aus der Initiative von Einzelpersonen hervorgehen. Der fragile und oftmals nomadische Zustand dieser Archive wirft viele Fragen auf, die in Momenten der Dringlichkeit und des Überschwangs behandelt werden müssen. Können ein autonomer Akt der Archivierung oder die Übernahme der Archive als Gemeingut eine Antwort auf diesen Moment sein?

An diesem Abend haben wir Dr. Özge Çelikaslan mit ihrem neu erschienenen Buch „Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma“ (dpr-barcelona, 2024) zu Gast, die ihre gleichnamige Dissertation an der HfG Karlsruhe begonnen und an der HBK Braunschweig abgeschlossen hat. Im Mittelpunkt des Vortrags steht ihre intensive Feldforschung zu bak.ma, einem webbasierten nomadischen Videoarchiv, das in der Türkei nach den berühmten Gezi-Protesten von 2013 initiiert wurde.

„Geschichten von Archiven sind immer Geschichten von Phantomen, vom Tod, vom Verschwinden oder von der Auslöschung von etwas, von der Bewahrung dessen, was übrig bleibt, und seinem möglichen Wiederauftauchen – von den einen gefürchtet, von den anderen ersehnt“, schreibt Thomas Keenan in seinem Vorwort zu diesem Buch.

Özge Çelikaslans visuelle und wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf die Zusammenstellung von Gegenmedien-Narrativen sozialer Kämpfe, die Erforschung übersehener Bewegtbild-Artefakte und die Kartierung historischer und archivarischer Abwesenheiten durch verwaiste Bilder. Sie schloss ihre Promotion in Medienwissenschaften an der Kunsthochschule Braunschweig ab, wo sie umfangreiche Forschungen zu Archiven als Gemeingut durchführte, die in ihrer 2024 erschienenen Publikation Archiving the Commons: Looking through the Lens of bak.ma von dpr-barcelona.

Im Laufe der Jahre hat sie Testimonial-Videos, Dokumentar- und Experimentalfilme produziert, die auf verschiedenen Plattformen und Veranstaltungen gezeigt wurden, darunter die 3. Canakkale Biennale, die Transmediale 2016, die 14. und 17. Istanbul Biennale, die Seager Gallery und nGbK. Sie ist Mitbegründerin des digitalen Medienarchivs für soziale Bewegungen bak.ma und bleibt ein aktives Mitglied. Derzeit lehrt sie an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Kunst, Design und Sozialforschung. Außerdem ist sie Stipendiatin des Digitalstipendiums der Akademie Schloss Solitude (2024-2026), das gemeinsam mit dem Bakma Collective vergeben wird.

- Archive werden nicht immer mit staatlichen Mitteln und institutioneller Politik aufgebaut. Sie können auch aus Bewegungen oder aus der Initiative von Einzelpersonen hervorgehen. Der fragile und oftmals nomadische Zustand dieser Archive wirft viele Fragen auf, die in Momenten der Dringlichkeit und des Überschwangs behandelt werden müssen. Können ein autonomer Akt der Archivierung oder die Übernahme der Archive als Gemeingut eine Antwort auf diesen Moment sein?

- Beschreibung (en)

- Archives are not always established with state funding and institutional policy. They can also emerge from movements or from the initiative of individuals. The fragile and often nomadic state of these archives raises many questions that need to be addressed in moments of urgency and euphory. Can an autonomous act of archiving or the adoption of the archives as commons be an answer to this moment?

On this evening we have Dr. Özge Çelikaslan as our guest with her newly published book "Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma" (dpr-barcelona, 2024), who began her dissertation of the same title at the HfG Karlsruhe and completed it at the HBK Braunschweig. The lecture will focus on her intensive field research on bak.ma, a web-based nomadic video archive that was initiated in Turkey after the famous Gezi protests of 2013.

“Stories of archives are always stories of phantoms, of the death or disappearances or erasure of something, the preservation of what remains, and its possible reappearance—feared by some, desired by others,” writes Thomas Keenan in his foreword to the book.

Özge Çelikaslan’s visual and scholarly work focuses on assembling counter-media narratives of social struggles, exploring overlooked moving image artifacts and mapping historical and archival absences through orphan images. She completed her PhD in media studies at the Braunschweig University of Art, where she conducted extensive research on archives as commons, resulting in her 2024 publication Archiving the Commons: Looking through the Lens of bak.ma by dpr-barcelona.

Over the years, she has produced testimonial videos, documentaries, and experimental films, showcased across various platforms and events including the 3rd Canakkale Biennial, Transmediale 2016, 14th and 17th Istanbul Biennials, Seager Gallery, and nGbK. Co-founder of the bak.ma digital media archive of social movements, she remains an active member. Currently, she teaches at the Hochschule Mannheim Faculty of Design and serves as a research fellow at the Center for Arts, Design and Social Research. She is also a recipient of the digital fellowship at Akademie Schloss Solitude (2024–2026), awarded together with the Bakma Collective.

- Archives are not always established with state funding and institutional policy. They can also emerge from movements or from the initiative of individuals. The fragile and often nomadic state of these archives raises many questions that need to be addressed in moments of urgency and euphory. Can an autonomous act of archiving or the adoption of the archives as commons be an answer to this moment?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 26.11.2024

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Bemerkungen

- Die Serie Archive Talks wird vom Open Research Center (ORC) der HfG Karlsruhe organisiert und von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert.

- Die Serie Archive Talks wird vom Open Research Center (ORC) der HfG Karlsruhe organisiert und von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert.

- Titel

- Archive Talks V

- Importiert am

- 22.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

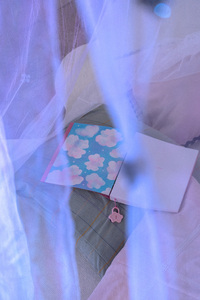

eternal girlhood

- Titel

- eternal girlhood

- Untertitel

- oh my dreams

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “eternal girlhood” ist eine konzeptionelle Arbeit, welche aus einer Rauminstallation und einer Publikation besteht.

Ursprünglich in den Chinesischen Pavillons des Fasanengartens in Karlsruhe installiert, wurde der Raum mit der Handlung der Publikation durch Requisiten sowie ein selbst produziertes Musikstück verknüpft.

Das Projekt ermöglicht eine Reise in eine poetische Geschichte, inspiriert von persönlichen und kulturellen Themen wie Girlhood, Coming-of-Age und Growing Pains.

Die handgebundene Publikation mit glitzerndem und geprägtem Umschlag umfasst auf ca. 100 Seiten neben Serien analoger Schwarzweiß-Fotografie farbige Mittelformat-Fotos, begleitet von analogen Schnappschüssen und Illustrationen im Riso-Druck.

Zwischen Fotoserien und Illustrationen sind Songtexte sowie Skriptfragmente und Gedichte eingestreut, in Referenz zu Filmsequenzen aus Coming-of-Age-Geschichten. Es ergibt sich die zeitlose Skizze eines Mädchens, das Teil einer innig verbundenen Mädchengruppe ist.

Transparente Drucke von drei Mittelformat-Fotografien werden vom Fensterlicht erleuchtet und symbolisieren in Zusammenhang mit dem Buch unterschiedliche Kapitel der Geschichte.

Unter einem Baldachin, umgeben von funkelnd tanzenden Schmetterlingen, können Besucher*innen in diese Welt eintauchen und sind eingeladen, für einen Moment Teil von „eternal girlhood“ zu sein, fernab der Echtzeit.

- “eternal girlhood” ist eine konzeptionelle Arbeit, welche aus einer Rauminstallation und einer Publikation besteht.

- Beschreibung (en)

- “eternal girlhood“ is a conceptional artwork, blending a publication with its installation space.

Initially installed in the Chinese pavillons of the Fasanengarten in Karlsruhe, the space was connected to the story of the book through props and a musical sound score.

The project offers a journey into a poetic story, inspired by personal and cultural ideas on girlhood, coming of age and growing pains.

Handbound, wrapped in a glittery embossed dustcover, the publication features around 100 pages with multiple series of black and white film photography, medium format shots underlined by analog snapshots and Riso printed Illustrations. In between the chapters of photography and Illustrations, lyrics, fragments of script and poems are inserted in reference to movie sequences from coming of age stories. A timeless profile of a girl being part of girlhood and a deeply connected friendship is created.

Transparent prints of three medium format photos are illuminated by the windows’ natural light and symbolize different chapters of the story in combination with the book.

Underneath a canopy, surrounded by sparkling dancing butterflies, visitors can dive into this world and are invited to become part of “eternal girlhood“, away from modern reality.

- “eternal girlhood“ is a conceptional artwork, blending a publication with its installation space.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.07.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Risographie, Digitaldruck, Mediumformat-Fotografie, Schreibmaschine, Laser, Prägung

- Abmessungen

- Fläche: ca. 5m x 5m, Höhe der Aufhängung ca. 3m

- Ort: Institution

- Ort

- Chinesische Pavilions des Fasanengarten

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- eternal girlhood

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 21

Anything Besides a Bed

- Titel

- Anything Besides a Bed

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Anything Besides a Bed" ist eine Kollektion bestehend aus sechs Arbeiten, die sich alle mit bestimmten Aspekten des Betts befassen: Schlafgewohnheiten, Dunkelheit und künstliches Licht, Lesen in und Reden über Betten, deren technologisches und digitales Umfeld sowie Privatsphäre, Intimität und Öffentlichkeit.

Jedes einzelne Objekt entsteht durch Beobachten, Vermischen, Austauschen und Kombinieren seiner kulturhistorischen, archäologischen, philosophischen oder sozialen Kontexte, gleichzeitig aber auch die Kontexte und formalen Aspekte der tatsächlichen Gegenstände, die im Umfeld eines Betts herum zu finden sind.

Daraus ergeben sich sechs Objekte, die nicht nur einfach eine Recherche und Analyse wiedergeben, sondern durch gewisse Interventionen in ihrer Form und Funktionsweise als nutzbares Möbel bzw. technisches Gerät zum Nachdenken anregen.

- "Anything Besides a Bed" ist eine Kollektion bestehend aus sechs Arbeiten, die sich alle mit bestimmten Aspekten des Betts befassen: Schlafgewohnheiten, Dunkelheit und künstliches Licht, Lesen in und Reden über Betten, deren technologisches und digitales Umfeld sowie Privatsphäre, Intimität und Öffentlichkeit.

- Beschreibung (en)

- "Anything Besides a Bed" is a collection consisting of six objects that all deal with certain aspects of the bed: sleep patterns, darkness and artificial light, reading and talking about beds, technological and digital environment as well as privacy and publicity.

Every individual object is conceived by observing, mixing, interchanging, and combining its contexts. These being the research aspects as well as the contexts of being actual objects and pieces of furniture that are found around the bed. The objects don’t just reflect their research but have their own purpose by being thought-provoking interventions in the way they look and are used.

- "Anything Besides a Bed" is a collection consisting of six objects that all deal with certain aspects of the bed: sleep patterns, darkness and artificial light, reading and talking about beds, technological and digital environment as well as privacy and publicity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- October 2023

- Dank an

- Moritz Appich

- Francesca Audretsch

- Massimiliano Audretsch

- Tim Bartel

- Vincent Carl Becher

- Nils Bergmann

- Jonathan Blaschke

- Sibylle Bläser

- Christoph Bläser

- Vanessa Bosch

- Oliver Boualam

- Richard Brunner

- Jules Buchholtz

- Felipe Carrión

- Sam Chermayeff

- Lukas Clark

- Céline Condorelli

- Ute Deutz

- Lizzy Ellbrück

- Lisa Ertel

- Marie Faaß

- Hanna Franke

- Taavi Hallimäe

- Teresa-Louise Häußler

- Susanne Heyer

- Matthias Holznagel

- Bruno Jacoby

- Chris Kabel

- Tobias Keilbach

- Barbara Zoé Kiolbassa

- Florian Knöbl

- Mio Kojima

- Julian Kuf

- Stefan Legner

- Lukas Marstaller

- Mona Mayer

- Isabel Motz

- Anne-Sophie Oberkrome

- Vlado Petrovic

- Barbara Polakova

- Johanna Schäfer

- Susanne Schmitt

- Waldemar Schwab

- Moritz Kamil Simon

- Wieki Somers

- Lorenz Stein

- Marcel Strauß

- Saskia van der Meer

- Leia Morgana Walz

- Jannis Zell

- Phil Zumbruch

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- Mattress Multiplug Maße: 240 × 130 × 75 mm, Street Light Lamp Maße: 330 × 330 × 350 mm, Bedspread Curtain Maße: 2300 × 1800 mm / 350 × 350 × 1800 mm, Parquet Chest Maße: 1200 × 400 × 300 mm, Bedside Readings Maße: 109 × 75 × 108 mm, Sleep Timer Maße: 220 × 220 × 240 mm

- Ort: Institution

- Ort

- ZKM Pavillon

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Anything Besides a Bed

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

finding traces and placing connections

- Titel

- finding traces and placing connections

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

Besucher*innen können die in den Teppich eingelassenen Kupferflächen durch fünf verkupferte Steine verbinden und kontrollieren dadurch Klang und Licht des Raumes.

Die Komposition für das Werk wurde aus Aufnahmen, die durch Interaktion mit Kupferobjekten entstanden sind, generiert.

Jede aktivierte Fläche leuchtet auf und fügt eine Audiospur zur Komposition hinzu.

Dadurch entsteht nicht nur eine Interaktion mit der Arbeit, sondern auch eine Interaktion zwischen den Besucher*innen. Durch das Zusammenspiel entstehen individuelle Kompositionen und Kombinationen der Audiospuren und immer neue Abwandlungen des Klanges.

„finding traces and placing connections“ lädt ein, zu entdecken, zu hören.

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

- Beschreibung (en)

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

Visitors can connect the copper surfaces embedded in the carpet with five copper-plated stones and thereby control the sound and light of the room.

The composition for the work was generated from recordings made through interaction with copper objects.

Each activated surface lights up and adds an audio track to the composition.

This not only creates an interaction with the work, but also an interaction between the visitors. The interplay creates individual compositions and combinations of audio tracks and ever new variations of the sound.

“finding traces and placing connections” invites you to discover and listen.

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juni 2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- 4m x 5m

- Ort: Institution

- Titel

- finding traces and placing connections

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 23

approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

Die Ausstellung versammelt Material in verschiedenen Formen, die den Barbarastollen und damit verbundene Aspekte erforschen. Anhand von Artefakten, die bei mehreren Besuchen im und um den Stollen herum gefunden wurden – Fotos, Geschichten, Zeitungsartikeln, E-Mails, Archivdokumenten, Ton- und Videoaufnahmen –, untersucht die Ausstellung, wie das Archiv im Stollen funktioniert und warum es noch existiert.

Themen wie Sicherheit, atomare Bedrohung, Hierarchien in der Archivauswahl, Langzeitbotschaften, Atomsemiotik, Friedensbewegung in Süddeutschland in den 80er Jahren werden verhandelt. Durch die Zusammenführung verschiedener Perspektiven auf die Idee eines zentralen Bergungsortes wurde ein Raum geschaffen, der die Besucher dazu anregt, sich kritisch mit den angesprochenen Themen auseinanderzusetzen.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

- Beschreibung (en)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

The exhibition is gathering material of different forms researching the site of the Barbarastollen. Through several site visits inside and around the mine, photographs, stories, newspaper articles, e-mails, archival documents, sound recordings and videos investigate on how the archive works and why it still exists touching on topics of safety, nuclear threat, hierarchies in archive selections, long-time messages, atom semiotics, the peace- movement in south Germany in the 80s.

Through bringing together different perspectives on the idea of the central Salvation Site a room was created to encourage visitors to critically from their own idea on the topics addressed.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.07.2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 04.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 19