Sets

272 Inhalte

Examples:

Filter werden geladen

- Seite 1 von 23

TOWER POWER

- Titel

- TOWER POWER

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- TOWER POWER ist eine performative Untersuchung der architektonischen Formensprache und Symbolik des Torre Fiat in Marina di Massa, Italien - dem Ausstellungsort des POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition.

Als in Architektur materialisierte Ideologie steht der Turm scheinbar unausweichlich für eine lineare, gewaltvolle Erzählung von Geschichte. Mithilfe von Ursula K. Le Guins „Carrier Bag Theory of Fiction“ (1986) befragt TOWER POWER die dem Turm eingeschriebenen Narrative und den Umgang mit einem derart aufgeladenen baulichen Erbe.

- TOWER POWER ist eine performative Untersuchung der architektonischen Formensprache und Symbolik des Torre Fiat in Marina di Massa, Italien - dem Ausstellungsort des POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition.

- Beschreibung (en)

- TOWER POWER is a performative investigation of the formal language and architectural symbolism of the Torre Fiat in Marina di Massa, Italy - the venue of POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition we had been invited to explore and exhibit in.

Steeped in ideology, the tower’s architecture inescapably seems to stand for a linear, violent historiography. TOWER POWER investigates the narratives inscribed into the tower through the lens of Ursula K. Le Guin’s Carrier Bag Theory of Fiction and poses questions on how to deal with such a charged architectural legacy.

- TOWER POWER is a performative investigation of the formal language and architectural symbolism of the Torre Fiat in Marina di Massa, Italy - the venue of POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition we had been invited to explore and exhibit in.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- 12 Minuten

- Titel

- TOWER POWER

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

Rundgang 2025

- Titel

- Rundgang 2025

- Untertitel

- Jahresausstellung der HfG Karlsruhe

- Beschreibung (de)

- Traditionell zum Ende des Sommersemesters lädt die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe zum alljährlichen Rundgang durch die Lichthöfe ein und gewährt für ein verlängertes Wochenende einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule. Zum Rundgang 2025 unter dem Motto KIOSK, vom 24. bis 27. Juli, werden die Werkstätten, Lichthöfe und Räume der HfG Karlsruhe wieder zur Ausstellungsfläche.

Die große Jahresausstellung zeigt aktuelle Projekte aus allen Studiengängen und Fachgruppen – Kommunikationsdesign, Produktdesign, Medienkunst, Ausstellungsdesign & Szenografie sowie Kunstwissenschaft & Medienphilosophie. In den Lichthöfen der HfG und an weiteren Präsentationsorten in der Hochschule erhalten Besucher:innen Einblicke in rund 100 studentische Arbeiten. Darunter finden sich beispielsweise Performances, Installationen, Videos, Objekte und Texte. Ein begleitendes Veranstaltungsprogramm mit öffentlichen Führungen, Filmvorführungen, Gesprächen und weiteren Formaten, mitgestaltet vom Allgemeinen Studierendenausschuss der Hochschule, bietet über vier Tage hinweg Gelegenheiten zum Austausch mit Studierenden und Lehrenden.

Die HfG zeigt sich beim Rundgang als lebendiger Ort, an dem Kunst, Theorie und Gestaltung in interdisziplinären Projekten zusammenkommen. So entwerfen mit „THE NEST“ beispielsweise drei Studierende aus dem Fachbereich Produktdesign einen lebensgroßen, nestartigen Pavillon aus regionalen, bio-basierten Materialien wie Hanf, Holz und invasiven Pflanzen. Die Installation reflektiert ökologische Wertschöpfungsketten und entsteht in Kooperation mit dem Bio Design Lab, das sich an der HfG auf regenerative Materialien und nachhaltige Gestaltungsansätze spezialisiert.

Studierende aus dem Fachbereich Ausstellungsdesign und Szenografie wiederum präsentieren beispielsweise ein mobiles Bühnenbild, das ein spekulatives Zukunftsszenario für das Jahr 2034 entwirft – mit Blick auf ökologische Kipppunkte, globale Gerechtigkeit und politische Handlungsfähigkeit. Die Arbeit basiert auf dem Roman „Das Ministerium für die Zukunft“ von Kim Stanley Robinson und entsteht in Kooperation mit dem Theater Neumarkt sowie dem Collegium Helveticum Zürich.

Am Eröffnungsabend des Rundgangs, am 24.7.25 ab 19 Uhr, vergibt die Fördergesellschaft ZKM/HfG Preise für herausragende Abschluss- und Semesterarbeiten, die von Professor:innen aus allen Fachbereichen im Vorfeld der Ausstellung nominiert wurden.

Unter den diesjährigen Nominierten findet sich beispielsweise das Projekt der beiden Studierenden Sophie Reißfelder und Luise Peschko, mit dem Titel „Manchmal ist Schmerz ganz leise“: eine immersive, autobiographische Hörstück-Installation, die den stillen und oft unsichtbaren Kampf mit einer schweren, namenlosen Krankheit thematisiert. Eine Fachjury aus Wissenschaft, Kunst und Kultur wählt die Preisträger:innen aus den nominierten Arbeiten aus. Die Auszeichnungen ehren besondere Leistungen und unterstützen die Weiterentwicklung von Projekten.

- Traditionell zum Ende des Sommersemesters lädt die Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe zum alljährlichen Rundgang durch die Lichthöfe ein und gewährt für ein verlängertes Wochenende einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule. Zum Rundgang 2025 unter dem Motto KIOSK, vom 24. bis 27. Juli, werden die Werkstätten, Lichthöfe und Räume der HfG Karlsruhe wieder zur Ausstellungsfläche.

- Beschreibung (en)

- Traditionally, at the end of the summer semester, the Karlsruhe University of Arts and Design invites visitors to its annual tour of the atriums and offers a look behind the scenes of the university for a long weekend. The workshops, atriums and rooms of the HfG Karlsruhe will once again become an exhibition space for the 2025 tour under the motto KIOSK, from July 24 to 27.

The large annual exhibition will showcase current projects from all degree programs and subject groups - Communication Design, Product Design, Media Art, Exhibition Design & Scenography and Art Research & Media Philosophy. In the atriums of the HfG and at other presentation locations throughout the university, visitors can gain an insight into around 100 student works. These include performances, installations, videos, objects and texts. An accompanying program of events with public tours, film screenings, talks and other formats, co-organized by the university's General Student Committee, offers opportunities for exchange with students and teachers over four days.

During the tour, the HfG presents itself as a lively place where art, theory and design come together in interdisciplinary projects. With “THE NEST”, for example, three students from the Product Design department are designing a life-size, nest-like pavilion made from regional, bio-based materials such as hemp, wood and invasive plants. The installation reflects ecological value chains and was created in cooperation with the Bio Design Lab, which specializes in regenerative materials and sustainable design approaches at the HfG. Students from the Department of Exhibition Design and Scenography, on the other hand, are presenting a mobile stage set that creates a speculative future scenario for the year 2034 - with a view to ecological tipping points, global justice and political agency. The work is based on the novel “The Ministry for the Future” by Kim Stanley Robinson and is being created in cooperation with Theater Neumarkt and Collegium Helveticum Zurich.

On the opening evening of the Rundgang, on July 24 from 7 p.m., the ZKM/HfG Sponsorship Society will award prizes for outstanding final and semester projects nominated by professors from all departments in the run-up to the exhibition. This year's nominees include, for example, the project by the two students Sophie Reißfelder and Luise Peschko, entitled “Sometimes pain is very quiet”: an immersive, autobiographical audio piece installation that addresses the silent and often invisible struggle with a serious, nameless illness. A jury of experts from the fields of science, art and culture selects the winners from the nominated works. The awards honor special achievements and support the further development of projects.

- Traditionally, at the end of the summer semester, the Karlsruhe University of Arts and Design invites visitors to its annual tour of the atriums and offers a look behind the scenes of the university for a long weekend. The workshops, atriums and rooms of the HfG Karlsruhe will once again become an exhibition space for the 2025 tour under the motto KIOSK, from July 24 to 27.

- Datierung

- 24.07.2025 - 27.07.2025

- Titel

- Rundgang 2025

- Importiert am

- 13.05.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 1

Big Hat Big Problems

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Titel (en)

- Big Hat Big Problems

- Untertitel

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

Aus diesen Fragen heraus entstand Big Hat Big Problems – eine Reihe von Zusammenkünften. Sowohl im physischen als auch im metaphorischen Sinne ist Big Hat Big Problems ein Ort der ständigen Verhandlung und des Austauschs, aber auch des Verweilens. In der Struktur gibt es Referenzen zu literarischen Salons. Lesungen, Gespräche, dicke Teppiche, gemütliche Sessel und gedimmtes Licht. Ein entscheidender Unterschied: Die Gästeliste ist nicht exklusiv.

Big Hat Big Problems ist eine Einladung, das Buch nicht wie üblich als ersten Schritt des Veröffentlichens zu begreifen, sondern als Mittel, um Öffentlichkeiten zu schaffen. An diesen Öffentlichkeiten bedient sich Filler, denn aus jedem Treffen sollen Nachträge der Beitragenden, aber auch Einfälle oder offene Fragen der Teilnehmenden hervorgehen und festgehalten werden. Diese sollen das anfängliche Skript und somit den Inhalt des Buches fortschreiben. Als Gegenthese zum traditionellen Austellungskatalog, der ein Projekt abschließt, wird der Katalog zu Big Hat Big Problems durch jede Veranstaltung erweitert. Er ist modular, jede Zusammenkunft ein Kapitel.

Das Programm ist nicht thematisch gegliedert, Schwerpunkt liegt auf ephemeren Aspekten. Die Fokussierung auf einen Abend – dass alles nur einmal zu hören oder zu sehen ist –

lenkt die Kuration. Den Großteil der Beiträge machen gelesene Texte aus, auch die Aufnahme eines Hörspiels wird nur einmal abgespielt. Die Straße vor dem Ausstellungsraum wird auch durch eine große Kreidezeichnung bespielt. Der Salon öffnet sich; veröffentlicht sich. Im Grunde ist das schon Kunst im öffentlichen Raum, am nächsten Tag aber wieder weg. Das Programm hat keinen Zeitplan, nur eine Reihenfolge und im Laufe des Abends kommt es zu zufälligen Begegnungen und ungeplanten Beziehungen zwischen den Texten. Und innerhalb des Publikums auch, dass à la Salon in den Pausen zwischen den Interventionen über das Erfahrene diskutiert. Big Hat Big Problems will zeigen, dass jede Bewegung und jedes Verstehen nur im Bezug auf andere und ihre Worte möglich ist – auch das Verstehen der eigenen Position, der eigenen Arbeitsweisen und ihrer Wirkung. Kunst, die uns oder etwas berührt, entsteht stets im Dialog mit den Ideen anderer.

Es bleibt Raum für Zweifel, für unvollendete Gedanken und ein Glas zwischendurch. Es gibt keine Botschaften zu entschlüsseln – nur die Einladung, Mehrdeutigkeiten zu akzeptieren.

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

- Beschreibung (en)

- Filler Verlag is an independent platform for the book and for the discourse that emerges from it. “Publishing” is not understood as an act of distribution, but as an act of sharing. The focus is on collective development and the promotion of discourse. With this experimental approach, Filler thinks the book further: How can it remain relevant as a medium in an increasingly digital and fast-moving world? What role do independent publishers play in an age dominated by mass production and standardization? these questions gave rise to Big Hat Big Problems - a series of gatherings. In both a physical and metaphorical sense, Big Hat Big Problems is a place of constant negotiation and exchange, but also of dwelling. There are references to literary salons in the structure. Readings, conversations, thick carpets, cozy armchairs and dimmed lights. One decisive difference: the guest list is not exclusive.Big Hat Big Problems is an invitation to see the book not as the first step towards publication, as is usually the case, but as a means of creating publics. Filler makes use of these publics, as each meeting is intended to produce and record additions from the contributors, as well as ideas or open questions from the participants. These are intended to continue the initial script and thus the content of the book. As an antithesis to the traditional exhibition catalog that concludes a project, the catalog for Big Hat Big Problems is expanded through each event. It is modular, each meeting is a chapter, the program is not thematically structured, the focus is on ephemeral aspects. The focus on the single evening - that everything can only be heard or seen once - guides the curation. The majority of the contributions consist of read texts, even the recording of a audio play is only played once. The street in front of the exhibition space is covered by a large chalk drawing. The salon opens up; publishes itself. Basically, this is already art in public space, but it's gone again the next day. The program has no schedule, only a sequence, and in the course of the evening there are chance encounters and unplanned relationships between the texts. And within the audience, too, that à la Salon discusses what they have experienced in the breaks between the performances. Big Hat Big Problems wants to show that every movement and every understanding is only possible in relation to others and their words - including the understanding of one's own position, one's own working methods and their effect. Art that touches us or something is always created in dialog with the ideas of others. There is room for doubt, for unfinished thoughts and a glass in between. There are no messages to decipher - only the invitation to accept ambiguity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 3./15. Juli 2025, fortlaufend

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 2 Abende

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

"Wet again"

- Titel

- "Wet again"

- Untertitel

- Wahrnehmung und Abstraktion von Erhaltungsarbeit im ländlichen Raum

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Perception and abstraction of maintenance work in the rural

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozess von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur

wahrzunehmen und zu begleiten. In einem abgelegenen Terrain im Nordosten Deutschlands nahe dem

Kummerower See im Malchiner Umland liegt. In einer Feldforschung wurde viel Zeit verbracht, Scores der Zusammenarbeit entwickelt, Wander und Kanu Routen 1:1 erschlossen. Dabei entstand ein Austausch mit den Menschen vor Ort, die eine längere Beziehung zum Torfboden pflegen und sich für die Wiedervernässung von Moorböden lokal und europaweit einsetzen.

Es entstand ein Gewebe aus verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven und die Frage nach ihren machtpolitischen Auswirkungen auf ländliche Gestaltungsprozesse.Was sind die neuen Choreografien der Erhaltungsarbeit, auf welche Perspektiven wird Bezug genommen?

Auf mehreren Testfeldern der Universität Greifswald und des Greifswald Moor Instituts werden aktuell Daten gesammelt, die zu einer Umstellung der europäischen Subventionierung von Moorkulturen genutzt werden. Lokale Archivmaterialien über einen Hexenprozess, hochstaplerische Ritterbrüder aus Lüneburg und DDR Fdj Jugendcamps für staatliche Meliorationsvorhaben geben Einblick in die historische Dimensionen.

Lokale Künstler und Umweltwissenschaftler schaffen Austauschorte für ökologisch bezogene Kulturarbeit.

Landwirte die mit den sehr existenziellen Fragen der direkten Übersetzung der Ideen konfrontiert sind,-und über 5000 Jahre intakte Bodenproben die als eigenes Archiv eine noch viel längere viel größere Geschichte zu erzählen haben.

Eindrücke und Materialien dieser Zeit verarbeitet Laura Haak in einer Installation aus 4 unterschiedlich langen Videoessays mit immersiver Soundcollage, bedruckten lokal hergestellten Grasfaserplatten, einer Projektionsfläche aus Agaragar und Paludikulturen und einer Sitzinstallation aus 130kg Seggenrohrgras

der vor Ort gefilmten Felder.

Ein Reader mit gesammelten Materialien und textlichen Einordnungen inspiriert von Essays von Tim Ingold schlägt eine Dramaturgie vor, die im Sinne der eigenen Wahrnehmung verworfen werden kann.

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozess von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur

- Beschreibung (en)

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

It is located in a remote area in north-eastern Germany near Lake Kummerow in the Surrounding Malchin.

A lot of time was spent conducting field research, developing scores of collaboration, and tracing hiking and canoe routes 1:1.

This led to an exchange with local people who have a long-standing relationship with the peat soil and are committed to the rewetting of moorland soils both locally and across Europe.

A fabric of different perspectives emerged, along with questions about their power-political implications for rural design processes. What are the new choreographies of maintenance work, and what perspectives are being referred to?

Data is currently being collected at several test sites at the University of Greifswald and the Greifswald Moor Institute, which will be used to change European subsidies for moorland cultivation. Local archive materials about a witch trial, impostor knights from Lüneburg and GDR Fdj youth camps for national drainage projects provide insight into the historical dimensions.

Local artists and environmental scientists are creating places of exchange for ecologically-related cultural work.

Farmers who are confronted with the very existential questions of directly translating ideas,- And over 5,000 years intact soil samples that, as an archive in their own, have an even longer and much greater story to tell.

Laura Haak processes impressions and materials from this period in an installation consisting of four video essays of varying lengths with an immersive sound collage, printed locally produced grass fibre boards, a projection surface made of agar agar and paludicultures, and a seating installation made of 130 kg of sedge grass

from the fields filmed on site.

A reader with collected materials and textual classifications inspired by essays by Tim Ingold suggests a dramaturgy that can be discarded in the sense of one's own perception.

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Zwei Sommer und ein Frühjahr 2023-2025

- Sprache

- Titel

- "Wet again"

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 3

Shadows of Reflection: Rethinking Museum (Spaces) Through Darkness

- Titel

- Shadows of Reflection: Rethinking Museum (Spaces) Through Darkness

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In zeitgenössischen Museen können hell erleuchtete Räume - die so genannten „White Boxes“ - im Zusammenspiel mit Kunstwerken, die Szenen von Gewalt und Diskriminierung darstellen, befremdlich wirken. Auch wenn es wichtig ist, historische Ereignisse aufzuarbeiten und Minderheitengruppen sichtbar zu machen, kann der Kontrast zwischen der hellen Umgebung, dem behandelten Sachverhalt und der Realität selbst in diesen Kontexten zu einer Entfremdung führen.

Diese Magisterarbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen hell erleuchteten Museumsräumen und der Darstellung schwieriger politischer Themen und schlägt dunkle Umgebungen als Gegennarrative vor. Keller, Bunker und Dunkelkammern können in diesem Sinne Erlösungsräume sein, die Platz für die Neudefinition von Machtstrukturen, für Freiheit und Emotionen lassen. Ein dunkler Raum ermöglicht somit transformative Erfahrungen, bei denen der Blick negiert und das Gefühl von Verletzlichkeit spürbar wird , was zu Überlegungen darüber einlädt, wie eine eingeschränkte Sichtbarkeit paradoxerweise unsere Fähigkeit, in einem umfassenderen, emotionaleren und bewussteren Sinne zu „sehen“, verstärken könnte. Dies wirft folgende Frage auf: Kann Dunkelheit emotionale Nähe fördern und neue Sichtweisen unterstützen?

- In zeitgenössischen Museen können hell erleuchtete Räume - die so genannten „White Boxes“ - im Zusammenspiel mit Kunstwerken, die Szenen von Gewalt und Diskriminierung darstellen, befremdlich wirken. Auch wenn es wichtig ist, historische Ereignisse aufzuarbeiten und Minderheitengruppen sichtbar zu machen, kann der Kontrast zwischen der hellen Umgebung, dem behandelten Sachverhalt und der Realität selbst in diesen Kontexten zu einer Entfremdung führen.

- Beschreibung (en)

- In contemporary museum spaces, the prevalence of brightly lit spaces – the so-called “white-boxes” – can be jarring when juxtaposed with artworks representing scenes of violence and discrimination. While it is essential to process historical events and give visibility to minority groups, in these contexts, the contrast between the bright environment, the subject matter and reality itself can create a disconnect.

This dissertation explores the tension between brightly lit museum spaces and their representation of challenging political subjects, proposing dark environments as a counter-narrative. Basements, bunkers and darkrooms, in this sense, can be redemption spaces that leave room for redefining power structures, for freedom and emotions. A dark space is thus a fundamental way of facilitating transformative experiences, where the gaze is negated and we all feel vulnerable, inviting considerations of how limited visibility might paradoxically enhance our ability to "see" in a broader, more emotionally and intentional engaged sense – raising the question: can darkness foster emotional proximity and encourage new ways of seeing?

- In contemporary museum spaces, the prevalence of brightly lit spaces – the so-called “white-boxes” – can be jarring when juxtaposed with artworks representing scenes of violence and discrimination. While it is essential to process historical events and give visibility to minority groups, in these contexts, the contrast between the bright environment, the subject matter and reality itself can create a disconnect.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.12.2024

- Sprache

- Titel

- Shadows of Reflection: Rethinking Museum (Spaces) Through Darkness

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Externes Archiv

- Importiert am

- 16.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

By Users for Users

- Titel

- By Users for Users

- Titel (en)

- For Users by Users

- Untertitel

- Memes als digitale Folklore

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Memes as Digital Folklore

- Autor/in

- Beschreibung (de)

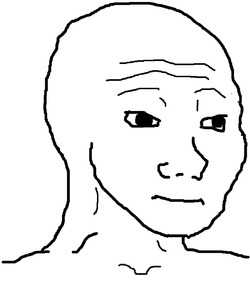

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

Als Fallbeispiel dient der Arbeit das sog. Wojak-Meme, eine dilettantisch erstellte Computergrafik eines melancholischen Gesichts. Wojak illustriert nicht nur die für Memes charakteristische Amateurästhetik, sondern auch, wie Memes als ‚visuelle Dialekte‘ bestimmter Communitys funktionieren und hierbei sowohl Gemeinschaft stiften als auch ausschließen können. Speziell das Wojak-Meme und seine Variationen werden durch die neurechte Alt-Right sowie durch die misogyne Incel-Community verwendet, um unter dem Deckmantel von Ironie und Humor Ideologien und Feindbilder zu erzeugen und zu verbreiten.

Genau wie der Philosoph Antonio Gramsci die Relevanz von Folklore für den frühen italienischen Faschismus beschrieb, trägt auch digitale Folklore maßgeblich zur Konstitution von Weltbildern bei und ist dabei oft wirkmächtiger als offizielle Normen und Gesetze. Was einst als eine ‚Demokratisierung der Bildproduktion‘ beschrieben wurde, ist längst zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Abschließend plädiert die Arbeit deshalb für eine kritische Folkloristik des Digitalen, die die Bildwelten der Partizipationskultur interdisziplinär zwischen Kunst- und Medienwissenschaften analysiert, um so deren Bildcharakter sowie die Dynamiken digitaler Infrastrukturen zu reflektieren.

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

- Beschreibung (en)

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

The so-called Wojak meme, an amateurishly created computer graphic of a melancholy face, serves as a case study. Wojak illustrates not only the amateur aesthetics characteristic of memes, but also the function of memes as ‘visual dialects’ of certain communities which simultaneously include and exclude individuals. In particular, the Wojak meme and its variations are used by the reactionary alt-right and the misogynistic incel community to create and disseminate ideologies and enemy images under the guise of irony and humor.

Just as philosopher Antonio Gramsci described the relevance of folklore for early Italian fascism, digital folklore also contributes significantly to the constitution of world views and, often proving more powerful than official laws and values. What was once described as a ‘democratization of image production’ has long since become a threat to democracy. In its conclusion, the thesis therefore advocates for a critical folkloristics of the digital that analyzes the visual worlds of participatory culture in an interdisciplinary way between art history and media studies in order to reflect on their visual character and the dynamics of digital infrastructures.

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 144 Seiten (109 Textseiten)

- Titel

- By Users for Users

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 2

Wrapping Waste

- Titel

- Wrapping Waste

- Titel (en)

- Wrapping Waste

- Untertitel

- Generative Design-Tools für die Verwertung von Lederverschnitt

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Generative design tools for the reuse of leather waste

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

Viel zu lange mussten sich natürliche Materialien starren Vorlagen unterordnen: Wir schneiden zu, wir kürzen, wir verwerfen – wir erzeugen Abfall durch Design.

Was wäre, wenn sich Technologie endlich der Natur anpassen könnte – und nicht umgekehrt?

Algorithmen können unperfekte Materialien und verschnitt als Ressource entdecken. Das ist nicht nur Effizienz; es geht darum, die Produkt-Ästhetik neu zu definieren – Schönheit in der Variation und natürlichen Fehlern zu sehen und zu erkennen, dass ein Design am besten nachhaltig und aktraktiv aber vor allem auch skalierbar ist.

Ich habe Algorithmen entwickelt, die Polsterobjekte aus digitalisiertem Lederabfall generieren. Dieses Programm kann gewünschte Objekte direkt anhand verschiedener Designrichtlinien und Parametern erstellen.

Danach habe ich es selbst ausprobiert und eine Serie von wassertropfen-artiger Polstermöbel hergestellt. Das Material wurde von einer Möbelfirma und einer Polsterfirma gesponsort.

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

- Beschreibung (en)

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

For so long, natural materials have been forced to conform to rigid templates: We trim, we crop, we discard - we create waste by design.

What if technology could finally adapt to nature and not the other way around?

Using algorithms to find hidden potential in imperfect materials. This is more than efficiency; it's about redefining our aesthetic, to see beauty in variation and to recognize that the most attractive design is one that is both: sustainable and scalable.

I have created such algorithms that generate upholstery objects from leather waste, which has been digitalized. This program can directly create desired objects based on a variety of design guidelines, parameters and constrains.

Later I have tried it myself and made a series of upholstered furniture from sponsored leather waste.

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

- Kategorie

- Datierung

- 09.07.2025

- Dank an

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- Digitale Arbeit, Pythoncode, Grasshopper

- Abmessungen

- 205cm x 130cm x 42cm / 50cm x 50cm x 32cm / 78cm x 78cm x 40cm und kleinere.

- Ort: Institution

- Ort

- Glaskubus, 4x Beamer Projektionen auf Leinwänden, Sounddesign

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Diplom Arbeit

- Titel

- Wrapping Waste

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

Emil

- Titel

- Emil

- Titel (en)

- Emil

- Untertitel

- Ein typografisches Revival, das historische Auslöschung sichtbar macht

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A typographic revival reflecting historical erasure

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Emil“ ist ein Diplomprojekt zur digitalen Wiederbelebung der Schrift „Bernhard Antiqua“, die von Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn), einem jüdischen Gestalter, entworfen wurde. Er verließ Deutschland bereits in den 1920er-Jahren. In den 1930er-Jahren wurden seine Schriften zunächst von der NS-Propaganda verwendet, 1941 jedoch als „Judenlettern” verboten. Zeitgleich wurden dieselben Schriften im Rahmen der Bewegung „Boycott Nazi Type“ in den USA boykottiert. In diesem ideologischen Spannungsfeld geriet die Bernhard Antiqua in Vergessenheit.

Durch historische Recherche, gestalterische Analyse und manuelle Rekonstruktion bringt „Emil“ diese Schrift zurück in den gestalterischen Diskurs. Eine Serie von fünfzehn Plakaten übersetzt Bernhards ursprüngliche Methode der Buchstabenplatzierung in eine zeitgenössische visuelle Auseinandersetzung.

Das Projekt versteht sich als Ausgangspunkt für eine langfristige Beschäftigung mit verdrängten typografischen Stimmen. Geplant ist der Aufbau einer digitalen Plattform, die Schrift-Revivals, neue Entwürfe und textbasierte Beiträge zusammenführt – als Ort, an dem Gestaltung, Geschichte und Erinnerung miteinander in Dialog treten.

- „Emil“ ist ein Diplomprojekt zur digitalen Wiederbelebung der Schrift „Bernhard Antiqua“, die von Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn), einem jüdischen Gestalter, entworfen wurde. Er verließ Deutschland bereits in den 1920er-Jahren. In den 1930er-Jahren wurden seine Schriften zunächst von der NS-Propaganda verwendet, 1941 jedoch als „Judenlettern” verboten. Zeitgleich wurden dieselben Schriften im Rahmen der Bewegung „Boycott Nazi Type“ in den USA boykottiert. In diesem ideologischen Spannungsfeld geriet die Bernhard Antiqua in Vergessenheit.

- Beschreibung (en)

- Emil is a diploma project focusing on the digital revival of Bernhard Antiqua, a typeface designed by Lucian Bernhard (born Emil Kahn). Bernhard was a Jewish designer who left Germany in the 1920s, whose work was later marginalised through ideological reinterpretation. His typefaces were widely used in the early 20th century, including in Nazi publications, but were banned in 1941 as 'Jewish letters' and simultaneously boycotted in the United States as 'Nazi type'. Consequently, Bernhard's typefaces disappeared from historical and typographic memory.

Through extensive research and manual reconstruction, Emil has brought this typeface back into circulation. A series of fifteen posters recreates Bernhard's original lettering methods, treating design as a historical investigation and a form of visual remembrance.

The project marks the beginning of a long-term initiative. A future extension is planned in the form of a digital platform dedicated to type revival, new font design and critical writing — a space where typography, historical context and cultural reflection intersect.

- Emil is a diploma project focusing on the digital revival of Bernhard Antiqua, a typeface designed by Lucian Bernhard (born Emil Kahn). Bernhard was a Jewish designer who left Germany in the 1920s, whose work was later marginalised through ideological reinterpretation. His typefaces were widely used in the early 20th century, including in Nazi publications, but were banned in 1941 as 'Jewish letters' and simultaneously boycotted in the United States as 'Nazi type'. Consequently, Bernhard's typefaces disappeared from historical and typographic memory.

- Kategorie

- Schlagworte

- Technik/Verfahren/Formate

- Typografie

- Titel

- Emil

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 13

Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel (en)

- Sometimes pain is very quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Manchmal ist Schmerz ganz leise“ ist eine immersive, autobiographische Hörstück-Installation, die den stillen und oft unsichtbaren Kampf mit einer schweren, namenlosen Krankheit in den Mittelpunkt stellt. Das Werk hinterfragt, was es bedeutet, in einer leistungsorientierten Gesellschaft plötzlich nicht mehr zu "funktionieren". Es geht den Ängsten, der Scham und dem tief empfundenen Gefühl des Versagens nach, das oft mit chronischer Krankheit einhergeht – Gefühle, die Betroffene selten teilen. Das Hörspiel verleiht einer Stimme Ausdruck, die für viele spricht und Einblicke in eine Realität gibt, die oft im Verborgenen bleibt.

- Beschreibung (en)

- ‘Sometimes pain is very quiet’ is an immersive, autobiographical audio play installation that focuses on the silent and often invisible battle with a serious, nameless illness. The work questions what it means to suddenly no longer ‘function’ in a performance-orientated society. It explores the fears, the shame and the deeply felt sense of failure that often accompanies chronic illness - feelings that are rarely shared by those affected. The radio play gives expression to a voice that speaks for many and provides insights into a reality that often remains hidden.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Finn Baygan

- Daniel Berwanger

- Pauline Cemeris

- Filipa Cesar

- Mark Patrick Damian

- Charlotte Eifler

- Flora Güldenpfennig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Alexander Knoppik

- Yael Kolb

- Isabelle Konrad

- Julian Kuf

- Barbara Kuon

- Josephine Leicht

- Laura Morcillo

- Ilja Morgenstern

- Sebastian Schäfer

- Sebastian Schönfeld

- Lorenz Schwarz

- Quirin Thalhammer

- Alexander Thelen

- Zeitbild Lab

- Riemschneider Stiftung

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 4-Kanal-Audio/360° Projection Mapping

- Abmessungen

- Länge: 8m, Breite: 8m, Höhe: 6,50m

- Dauer

- 30min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.04.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 5

I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH)

- Titel

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) ist eine performative Aktion, die am internationalen feministischen Kampftag, dem 8. März 2024, stattfand. Angelehnt an die 5-Finger-Taktik aus der Demonstrationspraxis und die macht- und herrschaftszentrierte Stadtplanung Karlsruhes bewegen sich fünf Performende auf das Karlsruher Schloss zu, um dieses als patriarchales Machtzentrum zu konfrontieren. Unterstützt und begleitet werden sie dabei von jeweils einem "militanten Accessoire". Als Katalysator*in und Vermittler*in ermöglicht das "militante Accessoire" dissidente Handlungsspielräume für die Träger*innen. Es stört, empowert und protestiert.

I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) ist eine performative Erprobung und geht den zentralen Fragestellungen meiner Magistraarbeit "Performende Körper und ihre militanten Accessoires. Zur Materialisierung von Dissens" nach.

Die performative Aktion wurde mit einer Sony DCR-DVD406E auf Mini-DVD dokumentiert.

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) ist eine performative Aktion, die am internationalen feministischen Kampftag, dem 8. März 2024, stattfand. Angelehnt an die 5-Finger-Taktik aus der Demonstrationspraxis und die macht- und herrschaftszentrierte Stadtplanung Karlsruhes bewegen sich fünf Performende auf das Karlsruher Schloss zu, um dieses als patriarchales Machtzentrum zu konfrontieren. Unterstützt und begleitet werden sie dabei von jeweils einem "militanten Accessoire". Als Katalysator*in und Vermittler*in ermöglicht das "militante Accessoire" dissidente Handlungsspielräume für die Träger*innen. Es stört, empowert und protestiert.

- Beschreibung (en)

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) is a performative action that took place on the International Feminist Day of Struggle, March 8, 2024. Based on the 5-finger tactic of protest practice and Karlsruhe's power-centric and hegemonial urban planning, five performers move towards the Karlsruhe Palace to confront it as a patriarchal center of power. Each performer is supported and accompanied by a "militant accessory". As a catalyst and mediator, the "militant accessory" enables acts of dissent. It disrupts, empowers, and protests.

I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) is a performative enactment that engages with the key questions of my magistra’s thesis "Performende Körper und ihre militanten Accessoires. Zur Materialisierung von Dissens".

The performative action was documented with a Sony DCR-DVD406E on Mini-DVD.

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) is a performative action that took place on the International Feminist Day of Struggle, March 8, 2024. Based on the 5-finger tactic of protest practice and Karlsruhe's power-centric and hegemonial urban planning, five performers move towards the Karlsruhe Palace to confront it as a patriarchal center of power. Each performer is supported and accompanied by a "militant accessory". As a catalyst and mediator, the "militant accessory" enables acts of dissent. It disrupts, empowers, and protests.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 08.03.2024

- Mitwirkende

- Stadt

- Titel

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH)

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

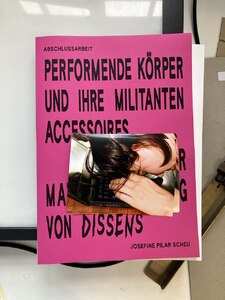

Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Untertitel

- Zur Materialisierung von Dissens

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

Dieser Analyse folgend übertrage ich die Bedingungen des "militanten Accessoires" im letzten Kapitel auf künstlerische Protestperformances. Dabei betrachte ich unter anderem künstlerische Produktionen von Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All) und Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise) und frage, inwiefern "militante Accessoires" nicht nur in kollektiven Protestperformances, sondern auch für einzelne Körper in feministischen, künstlerischen Performances eine Möglichkeit des Ausdrucks von Protest bieten.

Die Magistraarbeit rückt die kompliz*innenhafte Beziehung zwischen Kunst und Protest in den Fokus und zeigt, dass "militante Accessoires" nicht nur symbolische Bedeutungsträger*innen sind, sondern in ihrer relationalen und körperlich-performativen Dimension als Mittel des Widerstands agieren. Im Zusammenspiel mit den handelnden Körpern treten sie als Katalysator*innen und Vermittler*innen auf und entfalten eine doppelte Rolle als materiell-semiotische Akteur*innen.

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

- Beschreibung (en)

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

In this regard, I propose the concept of the "militant accessory" as an analytical category for feminist performance practices. The accessoryas an everyday, decorative fashion element, which is often associated with bodies read as female*, is is reinterpreted and transformed into an action-oriented, resistant object.

In consideration of two activist-performative actions by the Women's Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912) and Pussy Riot (Punk Prayer, 2012), two objects, a 19cm toffee hammer and a neon-coloured balaclava, are identified as "militant accessories". In their reciprocal relationship with bodies, "militant accessories" enable them to develop political and emancipatory potential and transform places into spaces of protest. Building on this analysis, I apply the conditions of the "militant accessory" to artistic protest performances. To this end, I focus on artistic productions by artists such as Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All), and Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise), asking to what extent "militant accessories" act as tools for expressing dissent in collective protest performances and individual bodies within feminist artistic practices.

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 01.07.2024

- Dank an

- Sprache

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 3