Sets

360 Inhalte

- Seite 1 von 30

Zweitausend Prozent GEILER

- Titel

- Zweitausend Prozent GEILER

- Titel (en)

- two thousand percent nicer

- Untertitel

- Über kreative Arbeit und Familie

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- About creative work and family

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Zweitausend Prozent GEILER – Über kreative Arbeit und Familie" setzt sich mit dem Thema Mutterschaft auseinander. Hierbei liegt der Fokus vor allem auf arbeitenden Müttern in der Kreativbranche. Mutterschaft ist in Arbeitskontexten oftmals mit negativen Vorurteilen behaftet, denen sich dieses Buch stellt, indem es die guten Aspekte von Mutterschaft und ihren Wert für Arbeitswelt und Gesellschaft thematisiert. In Interviews kommen 14 Mütter und ein Vater zu Wort, die ihre Erfahrungen und Perspektiven teilen. Umrahmt werden die Interviewaussagen von Illustrationen und einem Essay der Designjournalistin Zosia Swidlicka aus London. In einem Glossar können die herausgearbeiteten Aspekte nachgeschlagen werden.

- Beschreibung (en)

- “Zweitausend Prozent GEILER - Über kreative Arbeit und Familie” deals with the topic of motherhood. The focus here is primarily on working mothers in the creative industry. Motherhood is often associated with negative prejudices in work contexts, which this book confronts by addressing the good aspects of motherhood and its value for the world of work and society. In interviews, 14 mothers and one father share their experiences and perspectives. The interview statements are framed by illustrations and an essay by design journalist Zosia Swidlicka from London. A glossary provides information on the aspects discussed.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juli 2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 13,5cm x 19cm x 1,3cm (BHT)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Zweitausend Prozent GEILER

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 22.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 21

WWWE

- Titel

- WWWE

- Titel (en)

- WWWE

- Untertitel

- World Women Wrestling Entertainment

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- World Women Wrestling Entertainment

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- WWWE ist eine 40-minütige, performative Wrestlingshow im öffentlichen Raum. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen, deren Crew, eine Band* und eine Moderatorin, die sich gemeinsam mit dem Publikum im Wrestling ausprobieren und die gesellschaftliche Tabuisierung von wütenden Frauen im Ring verhandeln. Wie im Schaukampf üblich, sind die Handlungsabläufe teilweise improvisiert und werden mit Showelementen und Storylines angereichert.

- Beschreibung (en)

- WWWE is a 40-minute performative wrestling show in public space. The focus is on two women, their crew, a band* and a presenter who try their hand at wrestling together with the audience and negotiate the social taboo of angry women in the ring. As is usual in exhibition wrestling, the action is partly improvised and enriched with show elements and storylines.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.09.2019, 19 Uhr, Live

- Mitwirkende

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Sponsoring: Bulldog Gym Karlsruhe, Hfg Karksruhe, Kulturbüro Karlsruhe LBBW Bank

- Sponsoring: Bulldog Gym Karlsruhe, Hfg Karksruhe, Kulturbüro Karlsruhe LBBW Bank

- Titel

- WWWE

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 13.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

Wrapping Waste

- Titel

- Wrapping Waste

- Titel (en)

- Wrapping Waste

- Untertitel

- Generative Design-Tools für die Verwertung von Lederverschnitt

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Generative design tools for the reuse of leather waste

- Autor/in

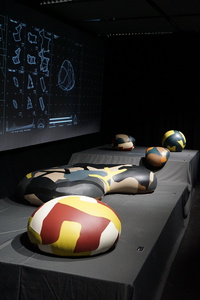

- Beschreibung (de)

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

Viel zu lange mussten sich natürliche Materialien starren Vorlagen unterordnen: Wir schneiden zu, wir kürzen, wir verwerfen – wir erzeugen Verschnitt durch Design.

Was wäre, wenn sich Technologie endlich der Natur anpassen könnte – und nicht umgekehrt?

Algorithmen können unreguläre Materialien und den Verschnitt als eine neue Ressource verwenden. Es geht dabei nicht nur um Effizienz; es geht darum, die Produkt-Ästhetik neu zu definieren – Schönheit in der natürlichen Variation und den natürlichen Fehlern zu sehen und zu erkennen, dass ein gutes Produkt am besten attraktiv, nachhaltig aber vor allem auch skalierbar ist.

Ich habe Algorithmen entwickelt, die Polsterobjekte aus digitalisiertem Lederabfall generieren. Dieses Programm kann gewünschte Objekte direkt anhand verschiedener Designrichtlinien und Parameter erstellen und nutzt dabei jedes Lederstück zu fast 90% im Durchschnitt aus. Es entsteht ein auf das Material zugeschnittenes Design.

Danach habe ich es selbst ausprobiert und eine Serie von wassertropfenförmigen Polstermöbeln hergestellt. Das Material wurde von der Möbelfirma MOROSO und einer deutschen Polsterfirma gesponsort.

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

- Beschreibung (en)

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

For so long, natural materials have been forced to conform to rigid templates: We trim, we crop, we discard - we create waste by design.

What if technology could finally adapt to nature and not the other way around?

Using algorithms to find hidden potential in imperfect materials. This is more than efficiency; it's about redefining the product aesthetic, to see beauty in variation and to recognize that the most attractive design is one that is both: sustainable and scalable.

I have created such algorithms that generate upholstery objects from leather waste, which has been digitalized. This program can directly create desired objects based on a variety of design guidelines, parameters and constraints. It utilizes each leather piece up to 90% in average. The outcome is a design that is 100% based on the material's shape.

Afterwards I have tried it myself and made a series of upholstered furniture from leather waste. The leather was sponsored by MOROSO, the filling by a german upholstery company.

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025

- Dank an

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- Digitale Arbeit, Pythoncode, Grasshopper, Nähen, Polstern

- Abmessungen

- 205cm x 130cm x 42cm / 50cm x 50cm x 32cm / 78cm x 78cm x 40cm und kleinere.

- Ort: Institution

- Ort

- Glaskubus, 2. OG, Raum 208

- Stadt

- Land

- Titel

- Wrapping Waste

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 19

Work Detail

- Titel

- Work Detail

- Titel (en)

- Work Detail

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Plastic Fugue als Diplomprojekt besteht aus vier Teilen:

0. Introducing ipcl, ein Einführungsvideo, das eine Produktpräsentation imitiert. CEO Framey von „Moberm“, einer fiktiven Firma, spricht darüber, wie Moberm aufgrund der Kindheitserinnerungen des CEOs beschloss, sein Geschäft auf Musikinstrumente auszuweiten. Das Video behauptet selbstbewusst die Multifunktionalität der air&dust-Instrumente, bleibt dabei jedoch letztlich inhaltsleer. Framey, die sprechende Figur, artikuliert indirekt die Erzählung der Person hinter dem Werk und stellt gleichzeitig eine von Stereotypen und Neoliberalismus durchzogene Kunststruktur nach.

1. Plastic Fugue, eine interaktive Klanginstallation, bestehend aus sechs Flöten (air 5-10, air Pp 1), die jeweils nur einen Ton erzeugen und über codierte Dirigierknöpfe ferngesteuert aktiviert werden. Die Reihenfolge der Töne ist jedes Mal zufällig. Die Fuge wird auf ihre Struktur reduziert und in ein Spiel mit Sequenz und Zeit überführt. Anstelle der idealisierten Ordnung stelle ich mir eine offenere Art der Klangmontage vor, eine Art demokratischer Kontrapunkt.

2. Sax Recital, ein Video, gespielt von Arno Arial mit der DIY-Saxophone-Serie, deren Mundstücke auf Open-Source-3D-Modellen basieren und handgefertigt aus PCL und PLA bestehen. Das Stück wurde aufgenommen, während Arial Kopfhörer trug, um klassische Musik zu hören, sowie lärmunterdrückende Ausrüstung darüber, um sowohl äußere als auch selbst erzeugte Klänge auszublenden. Das Video läuft im Ausstellungsraum in Dauerschleife und bildet gemeinsam mit Plastic Fugue eine gebrochene fugenhafte Gegenstimme.

3. Pp 1-8, air 1-4 und dust 1-2, frühe Instrumente und Polymer-Gemälde, bei denen ich keinen überzeugenden Grund fand, weiterhin traditionelle Materialien zu verwenden. Also entschied ich mich, sie stattdessen mit PCL und PLA zu schaffen.

Die oben genannten Arbeiten sind das Ergebnis eines Instrumentenbaus durch DIY-Praxis und Open-Source-Dateien aus dem Internet, indem die Illusion der klassistischen Form geschmolzen, vermischt und in biologisch abbaubare Polymere gegossen wurde, nicht nur mit der Hand, sondern auch mit dem 3D-Drucker. Eine besondere Qualifikation ist für die Herstellung nicht nötig. Die Bauanleitungen für diese DIY-Instrumente werden während der Ausstellung und auf der Website zur Verfügung gestellt.

Wenn das Publikum die Knöpfe drückt, spielt dieses neutrale Orchester eine fugenhafte Struktur, bei der sich alle paar Sekunden Klänge überlagern. Die Kontrolle über das Orchester liegt beim Publikum. Die Arbeit hinterfragt geerbte Hierarchien, sowohl durch Material als auch durch Methode.

Für Kinder, die früh gelernt haben, nichts zu verlangen, und für Erwachsene, die mit dieser Erinnerung aufgewachsen sind.

- Plastic Fugue als Diplomprojekt besteht aus vier Teilen:

- Beschreibung (en)

- Plastic Fugue as Diplom project features four parts.

0. Introducing air&dust, a (introduction) video that appropriates a product unveiling conference. CEO Framey from Moberm, a pseudo corporation, speaks about how Moberm decided to expand its business into musical instruments based on the CEO's childhood memory. It boldly claims air&dust’s multifunctionality in musical instruments but remains ultimately hollow.

Framey, the speaking character, serves as a device that indirectly voices the artist's narrative within the work, while also reenacting the structure of art polluted by stereotypes and neoliberalism. The character is made with the virtual youtuber avatar technique.

1. Plastic Fugue, an interactive sound installation which consists of six flutes (air 5-10, air Pp 1) with air pumps, each producing a single tone and activated remotely through coded conducting buttons. The order of play is random every time as the buttons signal remotely.

The fugue has long stood as a symbol of musical authority and elitism, a form that represents technical mastery and the traditional hierarchy of composition. In my work, I try to break apart that formal authority, stripping the fugue down to its bare structure and shifting it toward an exploration of sequence and time. Instead of upholding its idealized order, I imagine a more open, accessible way of assembling sound, a kind of democratic counterpoint. You could call it a process of unmaking the fugue, of abstracting it.

2. Sax Recital, a recital video piece played by Arno Arial featuring DIY-Saxophone series, which is a quite decent structure of mouthpiece built using open-source 3D models and handcrafted with PCL and PLA. Filmed while Arial was wearing earphones for listening to classical music and soundproof gear on top to block out both external and self-produced instrumental sound. This piece is loop-playing all the time in the exhibition, making broken fugal counterpoint together with Plastic Fugue.

3. Pp 1-9, air 1-4, and dust 1-2, early-made instruments and polymer paintings which I found no compelling reason to continue using traditional materials, and so I ended up creating them with PCL and PLA.

The above instruments and paintings are the result of instrument-making through DIY-ness and open-source files from the internet by melting, merging, and mixing the illusion of classism's shape into biodegradable polymers, not only with a hand, but also with a 3D printer. However, any sacred qualification to make is not needed. DIY instructions for these DIY instruments are distributed at the exhibition and website.

When audiences press the buttons, this neutral orchestra plays a Fugue-like style, which overlaps sounds every few seconds. Placing control of the orchestra in the hands of the audience, the work democratizes a position of authority and questions inherited hierarchies through both material and method.

- Plastic Fugue as Diplom project features four parts.

- Mitwirkende

- Titel

- Work Detail

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 12.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 36

"Why do you make films?"

- Titel

- "Why do you make films?"

- Untertitel

- Präsentation und Ausstellung des Gideon Bachmann Archivs

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Interview-Archiv von Filmkritiker und Filmemacher Gideon Bachmann beinhaltet in etwa 500 Interviews mit bekannten Filmpersönlichkeiten, die in den Jahren zwischen 1954 und 2011 geführt wurden, und seit einigen Jahren am ZKM beheimatet ist. In den halbstündigen Gesprächen geht es Gideon Bachmann um nichts weniger als: "Why you make films? What you expect from the audience? Why you think audience is going to films? To what extent they expect to see the truth and to what extent they expect to see dreams, to what extent they expect to see other people, and to what extent they expect to see themselve?"

Auf dem diesjährigen Rundgang werden sechs ausgewählte Interviews präesentiert, und passende Filme der interviewten Filmemacher an den Abenden im blauen Salon vorgeführt.

Vorführung der Tonbänder in englischer Sprache, Raum 305, Freitag und Samstag, zwischen 15 Uhr und 19Uhr, jeweils zur vollen Stunde

Filmvorführungen (in Originalversionen mit Untertitel), blauer Salon, Donnerstag, Freitag und Samstag, 21 Uhr

- Das Interview-Archiv von Filmkritiker und Filmemacher Gideon Bachmann beinhaltet in etwa 500 Interviews mit bekannten Filmpersönlichkeiten, die in den Jahren zwischen 1954 und 2011 geführt wurden, und seit einigen Jahren am ZKM beheimatet ist. In den halbstündigen Gesprächen geht es Gideon Bachmann um nichts weniger als: "Why you make films? What you expect from the audience? Why you think audience is going to films? To what extent they expect to see the truth and to what extent they expect to see dreams, to what extent they expect to see other people, and to what extent they expect to see themselve?"

- Schlagworte

- Datierung

- 13.07.2017 - 16.07.2017

- Ort

- HfG Karlsruhe, Raum 305

- Stadt

- Land

- Titel

- "Why do you make films?"

- Importiert am

- 21.02.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 46

Who cares?

- Titel

- Who cares?

- Titel (en)

- Who Cares?

- Untertitel

- Digitale Sozialität, Infrastrukturen der Fürsorge und konviviale Technologien

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Digital sociality, care infrastructure and convivial technology

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Hackerkultur verbindet Theorie und Praxis (nach hand-on Prinzipien) und einen neuen Ansatz für Kulturmaterialien ("information wants to be free"), der nicht nur eine andere Epistemologie, sondern auch einen neuen politischen Diskurs über Digitalität, Geräte und Menschen impliziert. Das Verhältnis zwischen Technik und Politik dieser Gruppe wird im ersten Kapitel analysiert: Zuerst wird die Entstehung proprietärer Software betrachtet, dann die Unterschiede zwischen Open Source und freier Software, und wie im letzten die Privateigentum und die soziale Beziehung zwischen Programmen, Benutzern und Entwicklern radikal in Frage gestellt werden. Später wird diese Beziehung anhand von Hanna Arendts 'Die conditio humana' in Bezug auf Arbeit, Herstellen und Handlen, Notwendigkeit und Freiheit, die die Bedingungen für Politik schaffen, weiter diskutiert. Im zweiten Kapitel wird das Konzept der Konvivialität (Ivan Illich) vorgestellt und diskutiert. Diese Idee wird später in der Wartung als infrastrukturelle Vorsorge weiterentwickelt und als ein zentrales Element digitaler Technologien vorgeschlagen, das weiter diskutiert werden sollte. Diese Konstellation des Denkens und Handelns, des Spielens und Lernens, des Experimentierens und der Übernahme von Verantwortung sowie der Politik und der sozialen Beziehungen sollte in der Technologiedebatte eine wichtige Rolle spielen.

- Beschreibung (en)

- Hacker culture connects theory and praxis (following hand-on principles) and a new approach to culture materials ("information wants to be free"), that implies not only a different epistemology, but also a new political discourse on digitality, devices, and people. The relation between technic and politic of this group is analyzed in the first chapter: first focusing on the emergence of proprietary software; then considering the differences between open source and free software, the last one challenging radically the notion of private property and the social relation among programs, users, and developers. Later on, reading Hanna Arendts 'The Human condition, the relation will be further discussed in terms of labor, work and action, necessity and freedom, which establish the conditions for politics. In the second chapter, the concept of conviviality (Ivan Illich) is introduced and discussed. This idea is later developed in maintenance as infrastructural care and proposed as a central element of digital technologies that should be further discussed. This constellation of thinking and acting, playing and learning, experimenting and taking responsibility, as well as politics and social relations should play a prominent role in the debate about technology.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.03.2023

- Sprache

- Titel

- Who cares?

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 4

WHERE LEGENDS ARE MADE AND LIES ARE TOLD

- Titel

- WHERE LEGENDS ARE MADE AND LIES ARE TOLD

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- WHERE LEGENDS ARE MADE AND LIES ARE TOLD (graduation project). Originated by this divine union of @parishilton @britneyspears @lindsaylohan (aka the Holy Trinity <3) the night of the infamous Bimbo Summit, WLAMALAT is the visual and critical translation of my obsession for the #y2k it-girls and #popculture in general. Mixing a religious with a highly commercial aesthetic, the project questions several topics such as women representation in the mass media, visual/celebrity culture consumption and new belief systems.

- WHERE LEGENDS ARE MADE AND LIES ARE TOLD (graduation project). Originated by this divine union of @parishilton @britneyspears @lindsaylohan (aka the Holy Trinity <3) the night of the infamous Bimbo Summit, WLAMALAT is the visual and critical translation of my obsession for the #y2k it-girls and #popculture in general. Mixing a religious with a highly commercial aesthetic, the project questions several topics such as women representation in the mass media, visual/celebrity culture consumption and new belief systems.

- Beschreibung (en)

- WHERE LEGENDS ARE MADE AND LIES ARE TOLD (graduation project). Originated by this divine union of @parishilton @britneyspears @lindsaylohan (aka the Holy Trinity <3) the night of the infamous Bimbo Summit, WLAMALAT is the visual and critical translation of my obsession for the #y2k it-girls and #popculture in general. Mixing a religious with a highly commercial aesthetic, the project questions several topics such as women representation in the mass media, visual/celebrity culture consumption and new belief systems.

- WHERE LEGENDS ARE MADE AND LIES ARE TOLD (graduation project). Originated by this divine union of @parishilton @britneyspears @lindsaylohan (aka the Holy Trinity <3) the night of the infamous Bimbo Summit, WLAMALAT is the visual and critical translation of my obsession for the #y2k it-girls and #popculture in general. Mixing a religious with a highly commercial aesthetic, the project questions several topics such as women representation in the mass media, visual/celebrity culture consumption and new belief systems.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 06.12.23

- Dank an

- Ort

- Rudolf 5

- Titel

- WHERE LEGENDS ARE MADE AND LIES ARE TOLD

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 3 8

Wet again

- Titel

- Wet again

- Titel (en)

- Wet again

- Untertitel

- Wahrnehmung und Abstraktion von Erhaltungsarbeit im ländlichen Raum

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Perception and abstraction of maintenance work in the rural

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozesses von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur wahrzunehmen und zu begleiten. Es liegt in einem abgelegenen Terrain im Nordosten Deutschlands nahe dem Kummerower See im Malchiner Umland.

In einer Feldforschung wurde viel Zeit verbracht, Scores der Zusammenarbeit entwickelt, Wander- und Kanurouten 1:1 erschlossen. Dabei entstand ein Austausch mit den Menschen vor Ort, die eine längere Beziehung zum Torfboden pflegen und sich für die Wiedervernässung von Moorböden lokal und europaweit einsetzen.

Es entstand ein Gewebe aus verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven und die Frage nach ihren machtpolitischen Auswirkungen auf ländliche Gestaltungsprozesse. Was sind die neuen Choreografien der Erhaltungsarbeit, auf welche Perspektiven wird Bezug genommen?

Auf mehreren Testfeldern der Universität Greifswald und des Greifswald Moor Instituts werden aktuell Daten gesammelt, die zu einer Umstellung der europäischen Subventionierung von Moorkulturen genutzt werden. Lokale Archivmaterialien über einen Hexenprozess, hochstaplerische Ritterbrüder aus Lüneburg und DDR Fdj Jugendcamps für staatliche Meliorationsvorhaben geben Einblick in die historische Dimensionen.

Lokale Künstler und Umweltwissenschaftler schaffen Austauschorte für ökologisch bezogene Kulturarbeit.

Landwirte, die mit den sehr existenziellen Fragen der direkten Übersetzung der Ideen konfrontiert sind, und über 5000 Jahre intakte Bodenproben, die als eigenes Archiv eine noch viel längere, viel größere Geschichte zu erzählen haben.

Eindrücke und Materialien dieser Zeit verarbeitet Laura Haak in einer Installation aus vier unterschiedlich langen Videoessays mit immersiver Soundcollage, bedruckten lokal hergestellten Glasfaserplatten, einer Projektionsfläche aus Agar-Agar und Paludikulturen und einer Sitzinstallation aus 130kg Seggenrohrgras der vor Ort gefilmten Felder.

Ein Reader mit gesammelten Materialien und textlichen Einordnungen inspiriert von Essays von Tim Ingold schlägt eine Dramaturgie vor, die im Sinne der eigenen Wahrnehmung verworfen werden kann.

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozesses von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur wahrzunehmen und zu begleiten. Es liegt in einem abgelegenen Terrain im Nordosten Deutschlands nahe dem Kummerower See im Malchiner Umland.

- Beschreibung (en)

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

It is located in a remote area in north-eastern Germany near Lake Kummerow in the Surrounding Malchin.

A lot of time was spent conducting field research, developing scores of collaboration, and tracing hiking and canoe routes 1:1.

This led to an exchange with local people who have a long-standing relationship with the peat soil and are committed to the rewetting of moorland soils both locally and across Europe.

A fabric of different perspectives emerged, along with questions about their power-political implications for rural design processes. What are the new choreographies of maintenance work, and what perspectives are being referred to?

Data is currently being collected at several test sites at the University of Greifswald and the Greifswald Moor Institute, which will be used to change European subsidies for moorland cultivation. Local archive materials about a witch trial, impostor knights from Lüneburg and GDR Fdj youth camps for national drainage projects provide insight into the historical dimensions.

Local artists and environmental scientists are creating places of exchange for ecologically-related cultural work.

Farmers who are confronted with the very existential questions of directly translating ideas,- And over 5,000 years intact soil samples that, as an archive in their own, have an even longer and much greater story to tell.

Laura Haak processes impressions and materials from this period in an installation consisting of four video essays of varying lengths with an immersive sound collage, printed locally produced grass fibre boards, a projection surface made of agar agar and paludicultures, and a seating installation made of 130 kg of sedge grass from the fields filmed on site.

A reader with collected materials and textual classifications inspired by essays by Tim Ingold suggests a dramaturgy that can be discarded in the sense of one's own perception.

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Zwei Sommer und ein Frühjahr 2023-2025

- Sprache

- Bemerkungen

- Acknowledgements:

Dr Uta Berghöfer, Dr Joachim Borner Martina Zienert from Projekthof Karnitz , Nora Köhn from University Greifswald, Dr Ulf Schiefelbein from Ministry for Climate Protection, Agriculture, Rural Areas and the Environment Mecklenburg-Western Pomerania , Tobias Dahms from thermal drones GmbH, Richard Hurding from Zelfo Technology GmbH, the paludi farmers Ludwig Bork and Henning Voigt, Frank Zimmermann from "Uns lütt Museum“ Dargun and sculptor Kathrin Wetzel for their time and willingness to show themselves, interesting and realizing conversations, the opportunity for a bird‘s eye view and 150 kilograms of sedge cane grass, Tim Ingold for loaning captions and providing impulses for thoughts and perception

Celine Condorelli, Jaya Demmer, Lina Determann, Mascha Dilger, Benjamin Eisele, Constanze Fischbeck, Hanna Franke, Vera Gärtner, Marlene-, Michael-, Birgit- and Michaela Haak, Mira Hirtz, Franka Kampmeier, Alexander Knoppig, Hanne König, Christian‘Lübben, Leonie Mühlen, Wiebke Muller, Leonie Müller, Laura Morcillo and ZeitBildLab, Luise Peschko, Nis Petersen, Sebastian Schafer, Susanne Schmitt, Josefine Scheu, Phillip Schell, Arthur Schuman, Henriette Schwabe, Claud Teichmann, Alexander Thelen, Johannes Thimm, Leia Walz, Isabel Winter for countless support, the best of times, carrying hands, attentive eyes and continuous inquiries and Paulina Mimberg for the most splendid graphic.

- Acknowledgements:

- Titel

- Wet again

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 2 3

Werkschau

- Titel

- Werkschau

- Autor/in

- Kategorie

- Titel

- Werkschau

- Importiert am

- 30.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 37

Well, don't you do wellness?

- Titel

- Well, don't you do wellness?

- Titel (en)

- Well, don't you do wellness?

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Projekt "Well, don’t you do Wellness?" untersucht Wellness als Spannungsfeld zwischen Selbstoptimierung und Widerstand. Es fragt, was Wohlbefinden bedeutet, wenn Erholung zur gesellschaftlichen Pflicht geworden ist, und wie Körper und Stimme zu Werkzeugen der Selbstermächtigung werden können.

"Well, don’t you do Wellness?" versteht Wohlbefinden als politische, kollektive Praxis und skizziert Möglichkeiten, Körper, Stimme und Sorgearbeit jenseits von Optimierung zu denken.

Ausgangspunkt der Arbeit ist die Beschäftigung mit Badekultur, feministischen Handarbeitstechniken und historischen Formen der kollektiven Selbstfürsorge. Dabei greift das Projekt auf textile und therapeutische Methoden zurück, wie sie in Gesundheitsbewegungen, psychiatrischen Einrichtungen sowie in feministischen Kontexten entstanden sind – als Ausdruck kollektiver Fürsorge und Widerständigkeit.

- Das Projekt "Well, don’t you do Wellness?" untersucht Wellness als Spannungsfeld zwischen Selbstoptimierung und Widerstand. Es fragt, was Wohlbefinden bedeutet, wenn Erholung zur gesellschaftlichen Pflicht geworden ist, und wie Körper und Stimme zu Werkzeugen der Selbstermächtigung werden können.

- Beschreibung (en)

- The project 'Well, don't you do wellness?' considers wellness as an area of tension between self-optimisation and resistance. Considering what well-being means when wellness has become a social obligation, it explores how the body and voice can be used as tools of agency.

The project understands well-being as a political, collective practice and outlines possibilities for rethinking the body beyond optimisation.

The research begins with an examination of bathing culture, feminist craft techniques, and historical forms of (collective) self-care. Drawing on textile and therapeutic methods that emerged in health movements, psychiatric institutions and feminist contexts, the project presents these as expressions of care and resistance.

- The project 'Well, don't you do wellness?' considers wellness as an area of tension between self-optimisation and resistance. Considering what well-being means when wellness has become a social obligation, it explores how the body and voice can be used as tools of agency.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Titel

- Well, don't you do wellness?

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0