Performende Körper und ihre militanten Accessoires

Benachbarte Sets (14)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

14 Inhalte

- Seite 1 von 2

Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel (en)

- Sometimes pain is very quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Manchmal ist Schmerz ganz leise“ ist eine immersive, autobiographische Hörstück-Installation, die den stillen und oft unsichtbaren Kampf mit einer schweren, namenlosen Krankheit in den Mittelpunkt stellt. Das Werk hinterfragt, was es bedeutet, in einer leistungsorientierten Gesellschaft plötzlich nicht mehr zu "funktionieren". Es geht den Ängsten, der Scham und dem tief empfundenen Gefühl des Versagens nach, das oft mit chronischer Krankheit einhergeht – Gefühle, die Betroffene selten teilen. Das Hörspiel verleiht einer Stimme Ausdruck, die für viele spricht und Einblicke in eine Realität gibt, die oft im Verborgenen bleibt.

- Beschreibung (en)

- ‘Sometimes pain is very quiet’ is an immersive, autobiographical audio play installation that focuses on the silent and often invisible battle with a serious, nameless illness. The work questions what it means to suddenly no longer ‘function’ in a performance-orientated society. It explores the fears, the shame and the deeply felt sense of failure that often accompanies chronic illness – feelings that are rarely shared by those affected. The radio play gives expression to a voice that speaks for many and provides insights into a reality that often remains hidden.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Finn Baygan

- Daniel Berwanger

- Pauline Cemeris

- Filipa Cesar

- Mark Patrick Damian

- Charlotte Eifler

- Flora Güldenpfennig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Alexander Knoppik

- Yael Kolb

- Isabelle Konrad

- Julian Kuf

- Barbara Kuon

- Josephine Leicht

- Laura Morcillo

- Ilja Morgenstern

- Sebastian Schäfer

- Sebastian Schönfeld

- Lorenz Schwarz

- Quirin Thalhammer

- Alexander Thelen

- Riemschneider Stiftung

- Zeitbild Lab

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 4-Kanal-Audio/360° Projection Mapping

- Abmessungen

- Länge: 8m, Breite: 8m, Höhe: 6,50m

- Dauer

- 30min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.04.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 5

Shadows of Reflection

- Titel

- Shadows of Reflection

- Untertitel

- Rethinking Museum (Spaces) Through Darkness

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In zeitgenössischen Museen können hell erleuchtete Räume - die so genannten „White Boxes“ - im Zusammenspiel mit Kunstwerken, die Szenen von Gewalt und Diskriminierung darstellen, befremdlich wirken. Auch wenn es wichtig ist, historische Ereignisse aufzuarbeiten und Minderheitengruppen sichtbar zu machen, kann der Kontrast zwischen der hellen Umgebung, dem behandelten Sachverhalt und der Realität selbst in diesen Kontexten zu einer Entfremdung führen.

Diese Magisterarbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen hell erleuchteten Museumsräumen und der Darstellung schwieriger politischer Themen und schlägt dunkle Umgebungen als Gegennarrative vor. Keller, Bunker und Dunkelkammern können in diesem Sinne Erlösungsräume sein, die Platz für die Neudefinition von Machtstrukturen, für Freiheit und Emotionen lassen. Ein dunkler Raum ermöglicht somit transformative Erfahrungen, bei denen der Blick negiert und das Gefühl von Verletzlichkeit spürbar wird , was zu Überlegungen darüber einlädt, wie eine eingeschränkte Sichtbarkeit paradoxerweise unsere Fähigkeit, in einem umfassenderen, emotionaleren und bewussteren Sinne zu „sehen“, verstärken könnte. Dies wirft folgende Frage auf: Kann Dunkelheit emotionale Nähe fördern und neue Sichtweisen unterstützen?

- In zeitgenössischen Museen können hell erleuchtete Räume - die so genannten „White Boxes“ - im Zusammenspiel mit Kunstwerken, die Szenen von Gewalt und Diskriminierung darstellen, befremdlich wirken. Auch wenn es wichtig ist, historische Ereignisse aufzuarbeiten und Minderheitengruppen sichtbar zu machen, kann der Kontrast zwischen der hellen Umgebung, dem behandelten Sachverhalt und der Realität selbst in diesen Kontexten zu einer Entfremdung führen.

- Beschreibung (en)

- In contemporary museum spaces, the prevalence of brightly lit spaces – the so-called “white-boxes” – can be jarring when juxtaposed with artworks representing scenes of violence and discrimination. While it is essential to process historical events and give visibility to minority groups, in these contexts, the contrast between the bright environment, the subject matter and reality itself can create a disconnect.

This dissertation explores the tension between brightly lit museum spaces and their representation of challenging political subjects, proposing dark environments as a counter-narrative. Basements, bunkers and darkrooms, in this sense, can be redemption spaces that leave room for redefining power structures, for freedom and emotions. A dark space is thus a fundamental way of facilitating transformative experiences, where the gaze is negated and we all feel vulnerable, inviting considerations of how limited visibility might paradoxically enhance our ability to "see" in a broader, more emotionally and intentional engaged sense – raising the question: can darkness foster emotional proximity and encourage new ways of seeing?

- In contemporary museum spaces, the prevalence of brightly lit spaces – the so-called “white-boxes” – can be jarring when juxtaposed with artworks representing scenes of violence and discrimination. While it is essential to process historical events and give visibility to minority groups, in these contexts, the contrast between the bright environment, the subject matter and reality itself can create a disconnect.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.12.2024

- Sprache

- Titel

- Shadows of Reflection

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Externes Archiv

- Importiert am

- 16.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

Aqua Logistik

- Titel

- Aqua Logistik

- Titel (en)

- Aqua logistics

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Aqua Logistik ist ein Konzept für ein alternatives Badezimmer. Im Mittelpunkt des Entwurfs steht eine Säule, die gleichzeitig als Wasserverteilungssystem dient. Durch das Einsetzen von Komponenten in die perforierte Säule können die Nutzer das Bad nach ihren Bedürfnissen gestalten. Durch die Vereinfachung und Minimierung des Wassermanagements fördert das System einen direkteren Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser.

Der modulare Aufbau ermutigt zu unterschiedlichen Reinigungsroutinen und lädt dazu ein, die Gewohnheiten im Bad zu überdenken - und fördert so einen intelligenteren Umgang mit Wasser im privaten Bereich. Die Grundlage für dieses Konzept bildet eine selbst durchgeführte Untersuchung und Umfrage, die in einer Publikation mit dem Titel veröffentlicht wurde: „May I ask you some Questions about your Bathroom usage“.

- Aqua Logistik ist ein Konzept für ein alternatives Badezimmer. Im Mittelpunkt des Entwurfs steht eine Säule, die gleichzeitig als Wasserverteilungssystem dient. Durch das Einsetzen von Komponenten in die perforierte Säule können die Nutzer das Bad nach ihren Bedürfnissen gestalten. Durch die Vereinfachung und Minimierung des Wassermanagements fördert das System einen direkteren Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser.

- Beschreibung (en)

- Aqua Logistics is a concept for an alternative bathroom. The design centers around a column that also serves as the water distribution system. By inserting components into the perforated column, users can customize the bathroom according to their needs. By simplifying and minimizing water management, the system fosters a more direct relationship with the valuable resource of water.

The modular setup encourages diverse cleaning routines and invites a rethinking of bathroom habits—ultimately promoting more intelligent water usage in private spaces. The base for this concepts relies on a self conducted research and survey, published in a book called: “May I ask you some Questions about your Bathroom usage“.

- Aqua Logistics is a concept for an alternative bathroom. The design centers around a column that also serves as the water distribution system. By inserting components into the perforated column, users can customize the bathroom according to their needs. By simplifying and minimizing water management, the system fosters a more direct relationship with the valuable resource of water.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.04.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Johannes Bauer

- Patricia Capalija

- Athina Chrisofakis

- Lukas Clark

- Lukas Dechau

- Fabian Düss

- Rustam Faradzev

- Hannes Holstein

- Chris Kabel

- Tobias Keilbach

- Alexander Knoppik

- Mikail Kolbasar

- Julian Kuf

- Stefan Legner

- Anouk Merceron

- Tim Miler

- Lea Möscheid

- Francesco Perale

- Jana Renger

- Sebastian Schäfer

- Sebastian Schilbach

- Susanne Schmitt

- Marlon Schüch

- Wieki Somers

- Yannik Thamm

- Thomas Traxler

- Leonard Wille

- Levi Zimmermann

- Material

- Abmessungen

- Breite: 150cm, Länge: 150cm, Höhe 220 cm

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- Aqua Logistik

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 16.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 16

Known Unknown

- Titel

- Known Unknown

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- KNOWN UNKNOWN ist eine politisch-künstlerische Installation über die Kontinuitäten rechter Gewalt in Deutschland und das Versagen staatlicher Institutionen im NSU-Komplex. Das 15-minütige audiovisuelle Werk basiert auf über anderthalb Jahren Recherchearbeit und verbindet dokumentarisches Archivmaterial, narrative Textarbeit und digitale Visualisierung.

Das Hörstück rückt die Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt – ebenso wie die Lücken in der Aufarbeitung und die Namen jener, die direkt oder indirekt zur Existenz des NSU beigetragen haben: durch aktives Handeln, Mitwissen oder institutionelles Wegsehen. In seinem dokumentarischen Charakter benennt es Täter, Behördenverantwortliche und politische Akteure, zeigt Archivmaterial und gibt Raum für die Stimmen der Überlebenden und Angehörigen. Die Sprecherin führt durch das dichte Material stets mit dem Anspruch, Zuhörenden Zugang zu einer eigenen Haltung zu lassen.

Parallel dazu entstand eine digitale 3D-Installation – ein abstraktes, mehrdimensionales Netz, das die Komplexität des NSU-Unterstützernetzwerks visualisiert: jenes Geflecht, das im offiziellen Narrativ oft ausgespart bleibt. Die Installation übersetzt die Recherche räumlich und visuell, macht Strukturen erfahrbar, Knotenpunkte sichtbar und zeigt: Der NSU bestand nicht nur aus drei Personen, sondern war eingebettet in ein weit verzweigtes System aus Neonazi-Strukturen, V-Leuten, Behörden und gesellschaftlicher Ignoranz.

Erst im Zusammenwirken von Hörstück und Installation entfaltet sich das Narrativ vollständig: Das Netz beginnt zu sprechen, sobald es eine Stimme erhält – kollektives Zuhören statt Schweigen. KNOWN UNKNOWN richtet sich gegen die Vorstellung eines „Schlussstrichs“ und lädt zur aktiven Auseinandersetzung ein. Im Dialog zwischen Stimme, Stille, Raum und Visualisierung entsteht ein dichtes, forderndes und reflexives Werk.

- KNOWN UNKNOWN ist eine politisch-künstlerische Installation über die Kontinuitäten rechter Gewalt in Deutschland und das Versagen staatlicher Institutionen im NSU-Komplex. Das 15-minütige audiovisuelle Werk basiert auf über anderthalb Jahren Recherchearbeit und verbindet dokumentarisches Archivmaterial, narrative Textarbeit und digitale Visualisierung.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 15min

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Known Unknown

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 18.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9

By Users for Users

- Titel

- By Users for Users

- Untertitel

- Memes als digitale Folklore

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Memes as Digital Folklore

- Autor/in

- Beschreibung (de)

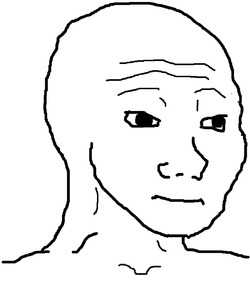

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

Als Fallbeispiel dient der Arbeit das sog. Wojak-Meme, eine dilettantisch erstellte Computergrafik eines melancholischen Gesichts. Wojak illustriert nicht nur die für Memes charakteristische Amateurästhetik, sondern auch, wie Memes als ‚visuelle Dialekte‘ bestimmter Communitys funktionieren und hierbei sowohl Gemeinschaft stiften als auch ausschließen können. Speziell das Wojak-Meme und seine Variationen werden durch die neurechte Alt-Right sowie durch die misogyne Incel-Community verwendet, um unter dem Deckmantel von Ironie und Humor Ideologien und Feindbilder zu erzeugen und zu verbreiten.

Genau wie der Philosoph Antonio Gramsci die Relevanz von Folklore für den frühen italienischen Faschismus beschrieb, trägt auch digitale Folklore maßgeblich zur Konstitution von Weltbildern bei und ist dabei oft wirkmächtiger als offizielle Normen und Gesetze. Was einst als eine ‚Demokratisierung der Bildproduktion‘ beschrieben wurde, ist längst zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Abschließend plädiert die Arbeit deshalb für eine kritische Folkloristik des Digitalen, die die Bildwelten der Partizipationskultur interdisziplinär zwischen Kunst- und Medienwissenschaften analysiert, um so deren Bildcharakter sowie die Dynamiken digitaler Infrastrukturen zu reflektieren.

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

- Beschreibung (en)

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

The so-called Wojak meme, an amateurishly created computer graphic of a melancholy face, serves as a case study. Wojak illustrates not only the amateur aesthetics characteristic of memes, but also the function of memes as ‘visual dialects’ of certain communities which simultaneously include and exclude individuals. In particular, the Wojak meme and its variations are used by the reactionary alt-right and the misogynistic incel community to create and disseminate ideologies and enemy images under the guise of irony and humor.

Just as philosopher Antonio Gramsci described the relevance of folklore for early Italian fascism, digital folklore also contributes significantly to the constitution of world views and, often proving more powerful than official laws and values. What was once described as a ‘democratization of image production’ has long since become a threat to democracy. In its conclusion, the thesis therefore advocates for a critical folkloristics of the digital that analyzes the visual worlds of participatory culture in an interdisciplinary way between art history and media studies in order to reflect on their visual character and the dynamics of digital infrastructures.

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2025

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 144 Seiten (109 Textseiten)

- Titel

- By Users for Users

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 8

Emil

- Titel

- Emil

- Titel (en)

- Emil

- Untertitel

- Typografie als Medium historischer Sichtbarkeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A typographic revival reflecting historical erasure

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

Ein zentrales Element des Projekts ist das Revival der Bernhard Antiqua von Lucian Bernhard. Die Schrift wurde für die zeitgenössische Nutzung digital neu interpretiert und prägt die gesamte visuelle Ebene des Projekts – von der Plakatserie über die Ausstellungsgestaltung bis hin zur Vortragspräsentation. So wird Typografie zum Untersuchungsgegenstand und zum gestalterischen Werkzeug der Erinnerung.

Für Julian Jaffé, Nachfahre einer jüdischen Familie, die im Nationalsozialismus ins Exil gezwungen wurde, ist "Emil" nicht nur ein typografisches Projekt, sondern auch ein persönlicher Akt des Erinnerns.

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

- Beschreibung (en)

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

A central element of the project is the revival of Bernhard Antiqua by Lucian Bernhard. The font has been digitally reinterpreted for contemporary use and shapes the entire visual level of the project – from the poster series to the exhibition design and lecture presentation. In this way, typography becomes both the subject of investigation and a creative tool of remembrance.

For Julian Jaffé, a descendant of a Jewish family forced into exile during the Nazi era, ‘Emil’ is not only a typographic project, but also a personal act of remembrance.

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Technik/Verfahren/Formate

- Typografie

- Titel

- Emil

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 13

Wavebreaker

- Titel

- Wavebreaker

- Titel (en)

- Wavebreaker

- Untertitel

- Schallabsorbierende Fliesen

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Sound absorbing tiles

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wavebreaker ist ein modulares Fliesensystem, das entwickelt wurde, um Lärm in U-Bahn-Stationen wirksam zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern. Die aus robuster Keramik gefertigten Fliesen werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und lassen sich dadurch flexibel an verschiedene räumliche Situationen anpassen. Ihre Form orientiert sich an Schallwellen, wodurch sie nicht nur akustisch, sondern auch visuell zur Beruhigung des Raumes beitragen. Unterstützt wird dieser Effekt durch eine blaue Glasur, welche die ruhige Wirkung zusätzlich verstärkt.

Die schallabsorbierende Wirkung entsteht durch integrierte Helmholtz-Resonatoren und Schalldiffusoren, welche gezielt bestimmte Frequenzen aufnehmen, ohne dass poröse Materialien notwendig sind. Dies geschieht, indem der Schall in kleine Schlitze der Fliese eindringt und im Inneren in Hohlkammern resoniert und somit gedämpft wird. So wird der Umgebungslärm effektiv verringert, was zu einer entspannteren Atmosphäre im oft hektischen U-Bahn-Alltag führt. Dank ihres modularen und anpassungsfähigen Aufbaus eignen sich die Fliesen sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung bestehender Stationen.

- Wavebreaker ist ein modulares Fliesensystem, das entwickelt wurde, um Lärm in U-Bahn-Stationen wirksam zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern. Die aus robuster Keramik gefertigten Fliesen werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und lassen sich dadurch flexibel an verschiedene räumliche Situationen anpassen. Ihre Form orientiert sich an Schallwellen, wodurch sie nicht nur akustisch, sondern auch visuell zur Beruhigung des Raumes beitragen. Unterstützt wird dieser Effekt durch eine blaue Glasur, welche die ruhige Wirkung zusätzlich verstärkt.

- Beschreibung (en)

- Wavebreaker is a modular tile system designed to effectively reduce noise in subway stations and noticeably improve the quality of stay. The tiles are made of durable ceramic and produced using 3D printing, which allows them to be flexibly adapted to different spatial conditions. Their shape is inspired by sound waves, helping to calm the environment not only acoustically but also visually. This effect is further supported by a blue glaze, which enhances the overall sense of calm.

The sound-absorbing effect is achieved through integrated Helmholtz resonators and sound diffusers, which target and absorb specific frequencies without the need for porous materials. This happens as sound enters small slits in the tile and resonates within internal cavities, where it is effectively dampened. As a result, ambient noise is significantly reduced, leading to a more relaxed atmosphere in the often hectic environment of subway stations. Thanks to their modular structure, the tiles are suitable for both new constructions and the retrofitting of existing stations.

- Wavebreaker is a modular tile system designed to effectively reduce noise in subway stations and noticeably improve the quality of stay. The tiles are made of durable ceramic and produced using 3D printing, which allows them to be flexibly adapted to different spatial conditions. Their shape is inspired by sound waves, helping to calm the environment not only acoustically but also visually. This effect is further supported by a blue glaze, which enhances the overall sense of calm.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Keramik 3D-Druck

- Abmessungen

- 15cm x 25cm x 5cm

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Wavebreaker

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 16

TOWER POWER

- Titel

- TOWER POWER

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- TOWER POWER ist ein szenischer Kurzessay zur architektonischen Formensprache und Symbolik des Torre Fiat in Marina di Massa, Italien - einem Turm aus der Zeit des italienischen Faschismus und Ausstellungsort des POST-COLONIA Festivals of Architecture and Imaginaries in Transition, für das die Arbeit entwickelt wurde.

Als in Architektur materialisierte Ideologie steht der Turm scheinbar unausweichlich für eine lineare, gewaltvolle Erzählung von Geschichte. Mithilfe von Ursula K. Le Guins „Carrier Bag Theory of Fiction“ (1986) befragt TOWER POWER die dem Turm eingeschriebenen Narrative und den Umgang mit einem derart aufgeladenen baulichen Erbe:

"Are we in an airplane? A column? A ‚fascio littorio‘? What would each scenario mean? […] It’s just a building, right?" (deutsche Übersetzung: "Sitzen wir in einem Flugzeug? Einer Säule? Einem „Fascio Littorio“? Was würde das jeweils bedeuten? […] Es ist doch nur ein Gebäude, oder?")

- TOWER POWER ist ein szenischer Kurzessay zur architektonischen Formensprache und Symbolik des Torre Fiat in Marina di Massa, Italien - einem Turm aus der Zeit des italienischen Faschismus und Ausstellungsort des POST-COLONIA Festivals of Architecture and Imaginaries in Transition, für das die Arbeit entwickelt wurde.

- Beschreibung (en)

- TOWER POWER is a short performative essay, investigating the formal language and architectural symbolism of the Torre Fiat in Marina di Massa, Italy - a tower built during the Italian Fascist era, and the venue of POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition we had been invited to explore and exhibit in.

Steeped in ideology, the tower’s architecture inescapably seems to stand for a linear, violent historiography. TOWER POWER investigates the narratives inscribed into the tower through the lens of Ursula K. Le Guin’s Carrier Bag Theory of Fiction and poses questions on how to deal with such a charged architectural legacy:

"Are we in an airplane? A column? A ‚fascio littorio‘? What would each scenario mean? […] It’s just a building, right?"

- TOWER POWER is a short performative essay, investigating the formal language and architectural symbolism of the Torre Fiat in Marina di Massa, Italy - a tower built during the Italian Fascist era, and the venue of POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition we had been invited to explore and exhibit in.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Titel

- TOWER POWER

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

Big Hat Big Problems

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Titel (en)

- Big Hat Big Problems

- Untertitel

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

Aus diesen Fragen heraus entstand Big Hat Big Problems – eine Reihe von Zusammenkünften. Sowohl im physischen als auch im metaphorischen Sinne ist Big Hat Big Problems ein Ort der ständigen Verhandlung und des Austauschs, aber auch des Verweilens. In der Struktur gibt es Referenzen zu literarischen Salons. Lesungen, Gespräche, dicke Teppiche, gemütliche Sessel und gedimmtes Licht. Ein entscheidender Unterschied: Die Gästeliste ist nicht exklusiv.

Big Hat Big Problems ist eine Einladung, das Buch nicht wie üblich als ersten Schritt des Veröffentlichens zu begreifen, sondern als Mittel, um Öffentlichkeiten zu schaffen. An diesen Öffentlichkeiten bedient sich Filler, denn aus jedem Treffen sollen Nachträge der Beitragenden, aber auch Einfälle oder offene Fragen der Teilnehmenden hervorgehen und festgehalten werden. Diese sollen das anfängliche Skript und somit den Inhalt des Buches fortschreiben. Als Gegenthese zum traditionellen Austellungskatalog, der ein Projekt abschließt, wird der Katalog zu Big Hat Big Problems durch jede Veranstaltung erweitert. Er ist modular, jede Zusammenkunft ein Kapitel.

Das Programm ist nicht thematisch gegliedert, Schwerpunkt liegt auf ephemeren Aspekten. Die Fokussierung auf einen Abend – dass alles nur einmal zu hören oder zu sehen ist –

lenkt die Kuration. Den Großteil der Beiträge machen gelesene Texte aus, auch die Aufnahme eines Hörspiels wird nur einmal abgespielt. Die Straße vor dem Ausstellungsraum wird auch durch eine große Kreidezeichnung bespielt. Der Salon öffnet sich; veröffentlicht sich. Im Grunde ist das schon Kunst im öffentlichen Raum, am nächsten Tag aber wieder weg. Das Programm hat keinen Zeitplan, nur eine Reihenfolge und im Laufe des Abends kommt es zu zufälligen Begegnungen und ungeplanten Beziehungen zwischen den Texten. Und innerhalb des Publikums auch, dass à la Salon in den Pausen zwischen den Interventionen über das Erfahrene diskutiert. Big Hat Big Problems will zeigen, dass jede Bewegung und jedes Verstehen nur im Bezug auf andere und ihre Worte möglich ist – auch das Verstehen der eigenen Position, der eigenen Arbeitsweisen und ihrer Wirkung. Kunst, die uns oder etwas berührt, entsteht stets im Dialog mit den Ideen anderer.

Es bleibt Raum für Zweifel, für unvollendete Gedanken und ein Glas zwischendurch. Es gibt keine Botschaften zu entschlüsseln – nur die Einladung, Mehrdeutigkeiten zu akzeptieren.

Die Dokumentation ist absichtlich reduziert, um Performer*innen aber auch Besucher*innen einen freien Raum zu geben.

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

- Beschreibung (en)

- Filler Verlag is an independent platform for the book and for the discourse that emerges from it. “Publishing” is not understood as an act of distribution, but as an act of sharing. The focus is on collective development and the promotion of discourse. With this experimental approach, Filler thinks the book further: How can it remain relevant as a medium in an increasingly digital and fast-moving world? What role do independent publishers play in an age dominated by mass production and standardization? these questions gave rise to Big Hat Big Problems - a series of gatherings. In both a physical and metaphorical sense, Big Hat Big Problems is a place of constant negotiation and exchange, but also of dwelling. There are references to literary salons in the structure. Readings, conversations, thick carpets, cozy armchairs and dimmed lights. One decisive difference: the guest list is not exclusive.Big Hat Big Problems is an invitation to see the book not as the first step towards publication, as is usually the case, but as a means of creating publics. Filler makes use of these publics, as each meeting is intended to produce and record additions from the contributors, as well as ideas or open questions from the participants. These are intended to continue the initial script and thus the content of the book. As an antithesis to the traditional exhibition catalog that concludes a project, the catalog for Big Hat Big Problems is expanded through each event. It is modular, each meeting is a chapter, the program is not thematically structured, the focus is on ephemeral aspects. The focus on the single evening - that everything can only be heard or seen once - guides the curation. The majority of the contributions consist of read texts, even the recording of a audio play is only played once. The street in front of the exhibition space is covered by a large chalk drawing. The salon opens up; publishes itself. Basically, this is already art in public space, but it's gone again the next day. The program has no schedule, only a sequence, and in the course of the evening there are chance encounters and unplanned relationships between the texts. And within the audience, too, that à la Salon discusses what they have experienced in the breaks between the performances. Big Hat Big Problems wants to show that every movement and every understanding is only possible in relation to others and their words - including the understanding of one's own position, one's own working methods and their effect. Art that touches us or something is always created in dialog with the ideas of others. There is room for doubt, for unfinished thoughts and a glass in between. There are no messages to decipher - only the invitation to accept ambiguity. The documentation is intentionally reduced to create an open space for both performers and visitors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 3./15. Juli 2025, fortlaufend

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 13

In Defense of Mis Caprichos

- Titel

- In Defense of Mis Caprichos

- Untertitel

- – When someone says you canʼt do something. Do it twice, and take pictures.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „In Defense of Mis Caprichos“ ist eine multimediale Ausstellung, die auf einem selbst kuratierten Archiv von 140 gefundenen und eigenen Bildern basiert. Sie setzt sich mit der vernakulären Bildsprache Lateinamerikas auseinander – von Memes und persönlichen Fotos bis zu Screenshots. Viele Bilder sind durch digitale Verbreitung nur in niedriger Auflösung erhalten und spiegeln so die visuelle Textur des Internets wider. Sie vermitteln eine Sensibilität, die sich nicht erklären lässt, sondern sich durch Stimmung, Ton und Wiederholung entfaltet. Viele der Bilder stammen aus oder zeigen Kontexte des Globalen Südens und verstehen sich als Hommage an dortige alltägliche, informelle Gesten. Zusammen bilden sie eine visuelle Sprache, die intim, vielschichtig, instabil und oft humorvoll ist.

Das Projekt bezieht sich auf Hal Fosters Aufsatz „An Archival Impulse“, der das Archivieren als künstlerische Praxis versteht und Fragmentierung der Kohärenz vorzieht – zentrale Konzepte für dieses sich stetig wandelnde Archiv. Daraus wurden zehn künstlerische Objekte entwickelt, die die Skurrilitäten der Sammlung erfassen: Repliken, Performances oder hybride Assemblagen. Ihre Logik beruht auf Aneignung, Kopie und Transformation – im Sinne Byung-Chul Hans, der Replikation als kreative Strategie für neue Bedeutungen begreift.

Einige Werke greifen konkrete Bilder auf: Eine Performance, bei der ein Plastikpool auf einem Motorrad transportiert wird, bezieht sich auf ein Archivbild. Ein anderes verwandelt einen falsch übersetzten Tweet in ein dekoratives Holzschild. Ein drittes ist ein Traumfänger aus gelber Unterwäsche – inspiriert von einem kolumbianischen Neujahrsbrauch, wonach gelbe Unterwäsche Glück bringen soll.

Ein zentrales Element ist eine Videoarbeit, die das gesamte Archiv in Endlosschleife zeigt, begleitet von Texten aus unterschiedlichen Quellen: akademisch, persönlich oder aus sozialen Medien. Die Anordnung ist nicht erklärend, sondern atmosphärisch. Die Ausstellung schafft einen hierarchiefreien Raum, der Intuition, spielerische Ernsthaftigkeit und visuelle Alltagskulturen in den Mittelpunkt stellt.

- „In Defense of Mis Caprichos“ ist eine multimediale Ausstellung, die auf einem selbst kuratierten Archiv von 140 gefundenen und eigenen Bildern basiert. Sie setzt sich mit der vernakulären Bildsprache Lateinamerikas auseinander – von Memes und persönlichen Fotos bis zu Screenshots. Viele Bilder sind durch digitale Verbreitung nur in niedriger Auflösung erhalten und spiegeln so die visuelle Textur des Internets wider. Sie vermitteln eine Sensibilität, die sich nicht erklären lässt, sondern sich durch Stimmung, Ton und Wiederholung entfaltet. Viele der Bilder stammen aus oder zeigen Kontexte des Globalen Südens und verstehen sich als Hommage an dortige alltägliche, informelle Gesten. Zusammen bilden sie eine visuelle Sprache, die intim, vielschichtig, instabil und oft humorvoll ist.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Diashow / Sculpture / Performance

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 4

- Stadt

- Land

- Titel

- In Defense of Mis Caprichos

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 5 1

Ministry for the Future

- Titel

- Ministry for the Future

- Titel (en)

- Ministry for the Future

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ministry for the Future ist eine transdisziplinäre Produktion über mögliche Zukünfte im Angesicht der Klimakrise – und darüber, wie wir sie verhandeln, bevor sie eintreten. Inspiriert vom gleichnamigen Roman von Kim Stanley Robinson entwickelte sich ein groß angelegtes Kooperationsprojekt zwischen dem Theater Neumarkt, dem Collegium Helveticum Zürich und der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

Ausgangspunkt ist ein spekulatives Szenario im Jahr 2034: Die Erde hat Kipppunkte erreicht, Regierungen reagieren, eine neue Institution wird gegründet – das Ministerium für die Zukunft. Innerhalb dieser Fiktion operiert die Produktion als diskursives Format, das sich fortlaufend mit der zentralen Frage auseinandersetzt: Welche Handlungsspielräume bleiben uns?

Das Projekt kombiniert künstlerische, wissenschaftliche und gestalterische Perspektiven zu einem Format zwischen Preenactment und realer Wissenschaftskommunikation. Herzstück ist ein mobiles Bühnenbild, das drängende forschungsbasierte Diskurse in eine begehbare, funktionale Infrastruktur übersetzt. Die Szenografie wurde konsequent durch Re- und Upcycling-Prozesse entwickelt. Sie folgt einer Haltung, die den Anforderungen ökologischer Krisen standhalten will – indem sie aus dem Material jener Krisen selbst hervorgeht. In vier thematisch fokussierten Episoden an vier verschiedenen Orten in Zürich wird der Raum selbst zum Instrument: eine spekulative Versammlung, eine temporäre Institution, ein Möglichkeitslabor.

Die Inszenierung bringt reale Wissenschaftler:innen, Performer:innen und Bürger:innen im Modus eines fiktionalen Ministeriums in Austausch – und mit ihnen die Fragen: Wie lässt sich Zukunft verhandeln, wenn sie längst begonnen hat? Was bedeutet Teilhabe, wenn die Katastrophe strukturell geworden ist? Und wie kann Raum für solche Aushandlungen heute aussehen?

- Ministry for the Future ist eine transdisziplinäre Produktion über mögliche Zukünfte im Angesicht der Klimakrise – und darüber, wie wir sie verhandeln, bevor sie eintreten. Inspiriert vom gleichnamigen Roman von Kim Stanley Robinson entwickelte sich ein groß angelegtes Kooperationsprojekt zwischen dem Theater Neumarkt, dem Collegium Helveticum Zürich und der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

- Beschreibung (en)

- Ministry for the Future is a transdisciplinary production about possible futures in the face of the climate crisis—and about how we negotiate them before they arrive. Inspired by the novel of the same name by Kim Stanley Robinson, the project evolved into a large-scale collaboration between Theater Neumarkt, the Collegium Helveticum Zurich, and the Karlsruhe University of Arts and Design (HfG).

Its starting point is a speculative scenario set in the year 2034: the Earth has reached tipping points, governments are reacting, and a new institution is established—the Ministry for the Future. Within this fiction, the production functions as a discursive format that continuously engages with the central question: What room for action remains?

The project combines artistic, scientific, and design perspectives into a hybrid format somewhere between preenactment and real science communication. At its core is a mobile stage design that translates urgent, research-based discourses into an immersive, functional infrastructure. The scenography was developed entirely through re- and upcycling processes, guided by an attitude that seeks to meet the demands of ecological crises—by emerging from their very material. Across four thematically focused episodes in four different locations in Zurich, the space itself becomes an instrument: a speculative assembly, a temporary institution, a lab of possibilities.

The performance brings together real scientists, performers, and citizens within the framework of a fictional ministry—and with them, the questions: How can we negotiate the future when it has already begun? What does participation mean when catastrophe has become structural? And what kind of space is needed for such negotiations today?

- Ministry for the Future is a transdisciplinary production about possible futures in the face of the climate crisis—and about how we negotiate them before they arrive. Inspired by the novel of the same name by Kim Stanley Robinson, the project evolved into a large-scale collaboration between Theater Neumarkt, the Collegium Helveticum Zurich, and the Karlsruhe University of Arts and Design (HfG).

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Sprache

- Dauer

- 4 Episoden, jeweils 2 Stunden

- Ort: Institution

- Ort

- Episode 1: ETH Zürich

Episode 2: Naturhistorisches Museum Zürich

Episode 3: Wasserkirche Zürich

Episode 4: Semper Sternwarte / Collegium Helveticum Zürich

- Episode 1: ETH Zürich

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Ministry for the Future

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 29.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 39

Plastic Fugue

- Titel

- Plastic Fugue

- Titel (en)

- Plastic Fugue

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

Es passierte mir erneut, als ich Malerei studierte. Die Materialien, Leinwand, Holz, Stoff, Papier, Farbe, Öl, ja sogar ein Bleistift, werden mit einer gewissen Aura vermarktet. Unsere Kunst ist längst zu sehr mit der neoliberalen Wirtschaft verstrickt, ironischerweise im Widerspruch zu ihrem eigentlichen Ziel, Freiheit. Die Qualität von Kunst über den Preis der Materialien zu definieren, ist eine Wiederholung alter Muster, so wie Blau und Grün einst als Zeichen des Reichtums galten und dem Adel vorbehalten waren.

Diese Struktur führte dazu, dass ich klassische Musik als die einzig wahre Musik betrachtete und die Leinwandmalerei, die im späten 15. Jahrhundert in Italien entstand, als den allein gültigen Standard in der bildenden Kunst. Jahrzehnte später erkannte ich, dass es jenseits dessen, was ich damals als Kunst verstand, auch Formen gab, die aus verschiedenen kulturellen Kontexten stammen und nicht als Teil dieses Standards wahrgenommen wurden. Dann versuchte ich, all diese ironischen Elemente in die verschiedenen Medien einzubringen, mit denen ich bisher gearbeitet hatte.

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

- Beschreibung (en)

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

It happened to me again when I studied painting. The materials are marketed with an aura, including canvas, wood, fabric, paper, paint, oil, and even a pencil. Our art already conspires too much with the neoliberal economy, ironically, against its supposed goal: liberty. Classifying the quality of art based on the price of materials is repetitive, much like how blue and green, once symbols of wealth, were valued and reserved for royalty in history.

This structure led me to view classical music as the only true form of music, and canvas painting, which originated in Italy in the late 15th century, as the sole standard in visual art. Decades later, I realized there was more art behind the things I once believed to be art alone. Then I attempted to gather all these ironical elements into diverse mediums I had experienced so far.

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025 - 13.07.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- Variable Maße

- Dauer

- Introducing air&dust: 9' 11" / Sax Recital: 16' 37"

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Plastic Fugue

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 4 1