Testzentrum für chronischen Automobilismus

Benachbarte Sets (123)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

123 Inhalte

- Seite 1 von 11

Folded Sheets

- Titel

- Folded Sheets

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Folded Sheets untersucht, wie sich Papier-Falttechniken auf Stahlbleche übertragen lassen. Rechteckige Tafeln werden durch gezielte Einschnitte und Faltungen in stabile dreidimensionale Formen gebracht, ohne dass Material verloren geht. Der Prozess des Schwarzbrennens, bei dem Leinöl in die Oberfläche eingebrannt wird, verleiht den Objekten ihre charakteristische schwarze Färbung, schützt sie vor Korrosion und unterstützt die strukturelle Festigkeit.

- Beschreibung (en)

- Folded Sheets explores the possiblities of transferring paper folds into steel sheet furniture. By using cuts and folds on rectangular steel sheets, tensioned rigid shapes without offcuts are created. The objects are further strengthend by blackening the surface with burnt linseed oil.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2025

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Falttechnik, Schwarzbrennen mit Leinöl

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Folded Sheets

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 17

skeins

- Titel

- skeins

- Titel (en)

- skeins

- Untertitel

- Im Zusammenhang mit Textilien ist ein "skein" eine gewickelte Spule aus Garn oder Faden. In metaphorischem Sinne wird es gebraucht, um ein verworrenes, komplexes Arrangement von Dingen zu beschreiben, wie zb einer Beziehung, einem Satz, kniffligen Problemen oder Situationen, die auf irgendeine Weise festgefahren sind. Die Rauminstallation “skeins” zeigt eine Sammlung von Mythen und Geschichten die sich mit der Symbolik des Knoten auseinandersetzen. Sie umfasst Fundstücke und eigens für die Ausstellung angefertigte Objekte, Bildsammlungen, Rechercheergebnisse einer Forschungsreise, Textilarbeiten, Zeichnungen, Flechtobjekte aus Haar, Videoarbeiten, Gebäck, Briefe und Texte. Um diese Objekte zu kuratieren wurde zum einen mit Schaukästen gearbeitet, zum anderen dienten die natürlichen Beschaffenheiten des Raumes (z.B. Fenster, Türrahmen) als Rahmengeber. Knoten dienen als Stützen gegen die Zeit und das Vergessen. Der “Unendliche Liebesknoten” ist eine symbolische Darstellung einer ewigen Liebe, die so umfassend ist, dass sie weder Anfang noch Ende kennt. Immerwährende Liebe eingeschlossen in der Form eines unveränderbaren Loops. Doch tragen Knoten die Erinnerung an den Prozess ihrer Entstehung in sich. Ein Knoten fügt sein eigenes Entknoten in das Gewebe seines Zweckes ein. Er kann verändert, aktualisiert und angepasst werden. “skeins” reflektiert dieses Phänomen des Festhaltens und wirft unweigerlich Fragen nach den Möglichkeiten die das Entknoten bereit hält, auf. Hierbei werden verschiedene Arten des Verriegelns (Knoten) und Entriegelns (Entknoten) einander gegenübergestellt. Die Intervisualität von den miteinander verflochtenen Bildern lässt eine Erzählung entstehen. Der Raumplan im Ausstellungsführer diente als Wegweiser und lud die Besucher ein, der Narration durch die Ausstellung zu folgen. Ergänzt wurde dies durch kurze Texte zu den Objekten.

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- There are certain knots that are supposed to store time or hold it back from itself –– The endless knot of love is a fraud ––––– There is more than one way to get through a locked door –––– There are different ways of how to untie a knot

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Im Zusammenhang mit Textilien ist ein "skein" eine gewickelte Spule aus Garn oder Faden. In metaphorischem Sinne wird es gebraucht, um ein verworrenes, komplexes Arrangement von Dingen zu beschreiben, wie zb einer Beziehung, einem Satz, kniffligen Problemen oder Situationen, die auf irgendeine Weise festgefahren sind.

Die Rauminstallation “skeins” zeigt eine Sammlung von Mythen und Geschichten die sich mit der Symbolik des Knoten auseinandersetzen. Sie umfasst Fundstücke und eigens für die Ausstellung angefertigte Objekte, Bildsammlungen, Rechercheergebnisse einer Forschungsreise, Textilarbeiten, Zeichnungen, Flechtobjekte aus Haar, Videoarbeiten, Gebäck, Briefe und Texte. Um diese Objekte zu kuratieren wurde zum einen mit Schaukästen gearbeitet, zum anderen dienten die natürlichen Beschaffenheiten des Raumes (z.B. Fenster, Türrahmen) als Rahmengeber.

Knoten dienen als Stützen gegen die Zeit und das Vergessen. Der “Unendliche Liebesknoten” ist eine symbolische Darstellung einer ewigen Liebe, die so umfassend ist, dass sie weder Anfang noch Ende kennt. Immerwährende Liebe eingeschlossen in der Form eines unveränderbaren Loops. Doch tragen Knoten die Erinnerung an den Prozess ihrer Entstehung in sich. Ein Knoten fügt sein eigenes Entknoten in das Gewebe seines Zweckes ein. Er kann verändert, aktualisiert und angepasst werden.

“skeins” reflektiert dieses Phänomen des Festhaltens und wirft unweigerlich Fragen nach den Möglichkeiten die das Entknoten bereit hält, auf.

Hierbei werden verschiedene Arten des Verriegelns (Knoten) und Entriegelns (Entknoten) einander gegenübergestellt. Die Intervisualität von den miteinander verflochtenen Bildern lässt eine Erzählung entstehen. Der Raumplan im Ausstellungsführer diente als Wegweiser und lud die Besucher ein, der Narration durch die Ausstellung zu folgen. Ergänzt wurde dies durch kurze Texte zu den Objekten.

- Im Zusammenhang mit Textilien ist ein "skein" eine gewickelte Spule aus Garn oder Faden. In metaphorischem Sinne wird es gebraucht, um ein verworrenes, komplexes Arrangement von Dingen zu beschreiben, wie zb einer Beziehung, einem Satz, kniffligen Problemen oder Situationen, die auf irgendeine Weise festgefahren sind.

- Beschreibung (en)

- In the context of textiles and crafting, a "skein" is a loosely wound coil of yarn or thread. In a more metaphorical sense, "skeins" can like knots be used to describe

a tangled or complex arrangement of things, such as relationships, a sentence, tricky problems or situations that are stuck in a way.

The installation presented a collection of myths and stories dealing with the symbolism of the knot. It includes found objects and objects made especially for the exhibition, image collections, research results from a research trip, textile works, drawings, braided hair objects, video works, biscuits, letters and texts. To curate these objects, on the one hand showcases were used, on the other the natural features of the room (e.g. windows, door frames) functioned as framing system.

A knot illustrates the recording of a moment in time. There are certain knots that are supposed to store time or hold it back from itself. The ‘Infinite Knot of Love’ is a symbolic representation of an eternal all-encompassing love, that it knows neither beginning nor end. Everlasting love locked into the shape of an unchangeable loop. But knots have a memory of the process of their formation. A knot inserts its own undoing into the very fabric of its purpose. It can be altered, updated and adjusted.

"skeins" reflects on the phenomenon of holding on and inevitably raises questions about the possibilities of unknotting.

Different ways of locking (knotting) and unlocking (unknotting) are opposed to each other. Through the intervisuality of the entwined images a narrative is created. The floor plan in the exhibition guide served as a signpost, inviting visitors to follow the narration through the exhibition. This was complemented by short texts about the objects.

- In the context of textiles and crafting, a "skein" is a loosely wound coil of yarn or thread. In a more metaphorical sense, "skeins" can like knots be used to describe

- Datierung

- 23.02.2024

- Titel

- skeins

- Projektleiter/in

- Semester

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 0

"Wet again"

- Titel

- "Wet again"

- Untertitel

- Wahrnehmung und Abstraktion von Erhaltungsarbeit im ländlichen Raum

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Perception and abstraction of maintenance work in the rural

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozess von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur

wahrzunehmen und zu begleiten. Es liegt in einem abgelegenen Terrain im Nordosten Deutschlands nahe dem

Kummerower See im Malchiner Umland.

In einer Feldforschung wurde viel Zeit verbracht, Scores der Zusammenarbeit entwickelt, Wander und Kanu Routen 1:1 erschlossen. Dabei entstand ein Austausch mit den Menschen vor Ort, die eine längere Beziehung zum Torfboden pflegen und sich für die Wiedervernässung von Moorböden lokal und europaweit einsetzen.

Es entstand ein Gewebe aus verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven und die Frage nach ihren machtpolitischen Auswirkungen auf ländliche Gestaltungsprozesse.Was sind die neuen Choreografien der Erhaltungsarbeit, auf welche Perspektiven wird Bezug genommen?

Auf mehreren Testfeldern der Universität Greifswald und des Greifswald Moor Instituts werden aktuell Daten gesammelt, die zu einer Umstellung der europäischen Subventionierung von Moorkulturen genutzt werden. Lokale Archivmaterialien über einen Hexenprozess, hochstaplerische Ritterbrüder aus Lüneburg und DDR Fdj Jugendcamps für staatliche Meliorationsvorhaben geben Einblick in die historische Dimensionen.

Lokale Künstler und Umweltwissenschaftler schaffen Austauschorte für ökologisch bezogene Kulturarbeit.

Landwirte die mit den sehr existenziellen Fragen der direkten Übersetzung der Ideen konfrontiert sind,-und über 5000 Jahre intakte Bodenproben die als eigenes Archiv eine noch viel längere viel größere Geschichte zu erzählen haben.

Eindrücke und Materialien dieser Zeit verarbeitet Laura Haak in einer Installation aus 4 unterschiedlich langen Videoessays mit immersiver Soundcollage, bedruckten lokal hergestellten Grasfaserplatten, einer Projektionsfläche aus Agaragar und Paludikulturen und einer Sitzinstallation aus 130kg Seggenrohrgras

der vor Ort gefilmten Felder.

Ein Reader mit gesammelten Materialien und textlichen Einordnungen inspiriert von Essays von Tim Ingold schlägt eine Dramaturgie vor, die im Sinne der eigenen Wahrnehmung verworfen werden kann.

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozess von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur

- Beschreibung (en)

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

It is located in a remote area in north-eastern Germany near Lake Kummerow in the Surrounding Malchin.

A lot of time was spent conducting field research, developing scores of collaboration, and tracing hiking and canoe routes 1:1.

This led to an exchange with local people who have a long-standing relationship with the peat soil and are committed to the rewetting of moorland soils both locally and across Europe.

A fabric of different perspectives emerged, along with questions about their power-political implications for rural design processes. What are the new choreographies of maintenance work, and what perspectives are being referred to?

Data is currently being collected at several test sites at the University of Greifswald and the Greifswald Moor Institute, which will be used to change European subsidies for moorland cultivation. Local archive materials about a witch trial, impostor knights from Lüneburg and GDR Fdj youth camps for national drainage projects provide insight into the historical dimensions.

Local artists and environmental scientists are creating places of exchange for ecologically-related cultural work.

Farmers who are confronted with the very existential questions of directly translating ideas,- And over 5,000 years intact soil samples that, as an archive in their own, have an even longer and much greater story to tell.

Laura Haak processes impressions and materials from this period in an installation consisting of four video essays of varying lengths with an immersive sound collage, printed locally produced grass fibre boards, a projection surface made of agar agar and paludicultures, and a seating installation made of 130 kg of sedge grass

from the fields filmed on site.

A reader with collected materials and textual classifications inspired by essays by Tim Ingold suggests a dramaturgy that can be discarded in the sense of one's own perception.

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Zwei Sommer und ein Frühjahr 2023-2025

- Sprache

- Ort

- Achknoledgements:

Dr Uta Berghöfer, Dr Joachim Borner Martina Zienert

from Projekthof Karnitz , Nora Köhn from University

Greifswald, Dr Ulf Schiefelbein from Ministry for

Climate Protection, Agriculture, Rural Areas and

the Environment Mecklenburg-Western Pomerania

, Tobias Dahms from thermal drones GmbH, Richard

Hurding from Zelfo Technology GmbH, the paludi

farmers Ludwig Bork and Henning Voigt,

Frank Zimmermann from "Uns lütt Museum“ Dargun

and sculptor Kathrin Wetzel for their time and

willingness to show themselves, interesting and

realizing conversations, the opportunity for a bird‘s eye

view and 150 kilograms of sedge cane grass,

Tim

Ingolds for loaning captions and providing impulses

for thoughts and perception

Celine Condorelli, Jaya Demmer, Lina Determann, Mascha Dilger, Benjamin Eisele, Constanze Fischbeck, Hanna Franke, Vera Gärtner, Marlene-, Michael-, Birgit- and Michaela Haak, Mira Hirtz, Franka Kampmeier, Alexander Knoppig, Hanne König, Christian‘Lübben, Leonie Mühlen, Wiebke Muller, Leonie Müller, Laura Morcillo and ZeitBildLab, Luise Peschko, Nis Petersen, Sebastian Schafer, Susanne Schmitt, Josefine Scheu, Phillip Schell, Arthur Schuman, Henriette Schwabe, Claud Teichmann, Alexander Thelen, Johannes Thimm, Leia Walz, Isabel Winter for countless support, the best of times, carrying hands, attentive eyes and continuous inquiries and Paulina Mimberg for the most splendid graphic.

- Achknoledgements:

- Titel

- "Wet again"

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 2 3

Erikas Töchter

- Titel

- Erikas Töchter

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Erikas Töchter" untersucht anhand der fiktiven Figur Erika Mustermann Perspektiven auf die deutsche, weibliche* Identitätsbildung in Deutschland. Seit 1987 existiert Erika als Musteridentität in amtlichen Dokumenten – weiß, blond, blau- oder grünäugig. Als ein lächelnder Anachronismus geistert sie, erschreckend unkommentiert, durch die Bürokratielandschaft Deutschlands.

Die Arbeit übersetzt diese fiktive Identität in ein irritierendes Szenario, das zwischen Gartenfest, Ausstellung, Performance und Büroalltag changiert. Im Zentrum stehen zwei Ebenen: Zum einen die Präsentation der IDOLLs, einer Serie neuer weiblicher Musteridentitäten, die im Format einer Teleshopping-Show als innovative Lösung zeitgenössischer Identitätsprobleme vermarktet werden. Zum anderen der Blick in Erikas Büroalltag. Umgeben von Plastik-Buchsbaumbüschen, Teppichboden und generischen Büromöbeln ist sie gefangen im Moment des Fotos und der Reproduktion ihres Gesichtes.

Erikas durchdringende Augen blicken uns alle aufmerksam an, die Mundwinkel deuten ein neutrales Lächeln an. Doch je länger man sie betrachtet, desto schwerer wiegt ihr Blick: normierend, klassifizierend und ausschließend. Ihre Stimme, körperlos und fragmentarisch, erzählt aus dem Inneren dieses leeren Gesichtes und stellt die Frage, welche Gesichter und Narrative durch sie aus dem kollektiven Bild verschwinden.

- "Erikas Töchter" untersucht anhand der fiktiven Figur Erika Mustermann Perspektiven auf die deutsche, weibliche* Identitätsbildung in Deutschland. Seit 1987 existiert Erika als Musteridentität in amtlichen Dokumenten – weiß, blond, blau- oder grünäugig. Als ein lächelnder Anachronismus geistert sie, erschreckend unkommentiert, durch die Bürokratielandschaft Deutschlands.

- Beschreibung (en)

- “Erikas Töchter” explores perspectives on german, female* identity formation in Germany through the fictional figure of Erika Mustermann. Since 1987, Erika has served as the standard identity in official documents – white, blonde, blue- or green-eyed. As a smiling anachronism, she continues to haunt Germany’s bureaucratic landscape.

The work translates this fictional identity into a scenario that shifts between garden party, exhibition, performance, and office routine. At its center are two layers: on the one hand, the presentation of the IDOLLs – a series of new female standard identities, presented in the style of a teleshoppingshow, offering an innovative approach to contemporary issues of identity; on the other hand, a glimpse into Erika’s everyday office life. Surrounded by plastic boxwood shrubs, carpeting, and generic office furniture, she remains trapped in the moment of the photograph and the endless reproduction of her own face.

Erika’s eyes look directly at the viewer, the corners of her mouth suggesting a neutral smile. Yet the longer she gazes at you, the more insistent her expression becomes: classifying and excluding. A bodiless, fragmentary voice accompanies the scene, offering insights from within this empty face and raising the question of which faces and narratives disappear from the collective image through her.

- “Erikas Töchter” explores perspectives on german, female* identity formation in Germany through the fictional figure of Erika Mustermann. Since 1987, Erika has served as the standard identity in official documents – white, blonde, blue- or green-eyed. As a smiling anachronism, she continues to haunt Germany’s bureaucratic landscape.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.07.2025

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- Ein kleines Haus mit Garten

- Dauer

- 4 Stunden

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Erikas Töchter

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 2 0

About Fighting the Fear (of the World)

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 3 3

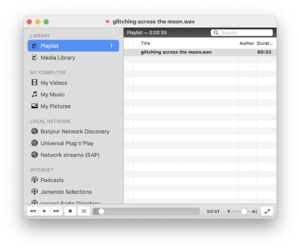

sampling for relations in the light of a satellite

- Titel

- sampling for relations in the light of a satellite

- Titel (en)

- sampling for relations in the light of a satellite

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In dem Format einer sampling session wird eine akustische Struktur erprobt, die das Reisen zum Mond beschwört und sich mit Raumwahrnehmungen, Imagination und kollektiven Vorstellungen auseinandersetzt. Anders als in dieser Performance ist für das menschliche Ohr eine wesentliche Präsenz im Weltraum das Geräuschlose.

- Beschreibung (en)

- In the format of a sampling session, an acoustic structure is tested that conjures a journey to the Moon, engaging with perceptions of space, imagination and collective ideas.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Anja Casser

- Filipa Cesar

- Jaya Demmer

- Hubert Distel

- Till Engelhardt

- Yvonne Fomferra

- Hanna Franke

- Heidi Herzig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Susanne Kriemann

- Rebekka Ladewig

- Isabel Motz

- Leonie Mühlen

- Elisabeth Potemkin

- Josefine Scheu

- Lorenz Schwarz

- Leia Morgana Walz

- Niklas Weisenbach

- Maximilian Zschiesche

- Badischer Kunstverein

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- sampling for relations in the light of a satellite

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 01.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

Plastic Fugue

- Titel

- Plastic Fugue

- Titel (en)

- Plastic Fugue

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

Es passierte mir erneut, als ich Malerei studierte. Die Materialien, Leinwand, Holz, Stoff, Papier, Farbe, Öl, ja sogar ein Bleistift, werden mit einer gewissen Aura vermarktet. Unsere Kunst ist längst zu sehr mit der neoliberalen Wirtschaft verstrickt, ironischerweise im Widerspruch zu ihrem eigentlichen Ziel, Freiheit. Die Qualität von Kunst über den Preis der Materialien zu definieren, ist eine Wiederholung alter Muster, so wie Blau und Grün einst als Zeichen des Reichtums galten und dem Adel vorbehalten waren.

Diese Struktur führte dazu, dass ich klassische Musik als die einzig wahre Musik betrachtete und die Leinwandmalerei, die im späten 15. Jahrhundert in Italien entstand, als den allein gültigen Standard in der bildenden Kunst. Jahrzehnte später erkannte ich, dass es jenseits dessen, was ich damals als Kunst verstand, auch Formen gab, die aus verschiedenen kulturellen Kontexten stammen und nicht als Teil dieses Standards wahrgenommen wurden. Dann versuchte ich, all diese ironischen Elemente in die verschiedenen Medien einzubringen, mit denen ich bisher gearbeitet hatte.

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

- Beschreibung (en)

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

It happened to me again when I studied painting. The materials are marketed with an aura, including canvas, wood, fabric, paper, paint, oil, and even a pencil. Our art already conspires too much with the neoliberal economy, ironically, against its supposed goal: liberty. Classifying the quality of art based on the price of materials is repetitive, much like how blue and green, once symbols of wealth, were valued and reserved for royalty in history.

This structure led me to view classical music as the only true form of music, and canvas painting, which originated in Italy in the late 15th century, as the sole standard in visual art. Decades later, I realized there was more art behind the things I once believed to be art alone. Then I attempted to gather all these ironical elements into diverse mediums I had experienced so far.

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025 - 13.07.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- Variable Maße

- Dauer

- Introducing air&dust: 9' 11" / Sax Recital: 16' 37"

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Plastic Fugue

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 4 1

By Users for Users

- Titel

- By Users for Users

- Untertitel

- Memes als digitale Folklore

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Memes as Digital Folklore

- Autor/in

- Beschreibung (de)

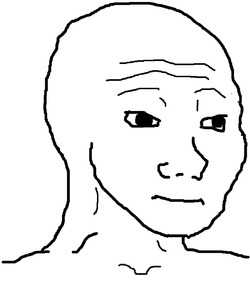

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

Als Fallbeispiel dient der Arbeit das sog. Wojak-Meme, eine dilettantisch erstellte Computergrafik eines melancholischen Gesichts. Wojak illustriert nicht nur die für Memes charakteristische Amateurästhetik, sondern auch, wie Memes als ‚visuelle Dialekte‘ bestimmter Communitys funktionieren und hierbei sowohl Gemeinschaft stiften als auch ausschließen können. Speziell das Wojak-Meme und seine Variationen werden durch die neurechte Alt-Right sowie durch die misogyne Incel-Community verwendet, um unter dem Deckmantel von Ironie und Humor Ideologien und Feindbilder zu erzeugen und zu verbreiten.

Genau wie der Philosoph Antonio Gramsci die Relevanz von Folklore für den frühen italienischen Faschismus beschrieb, trägt auch digitale Folklore maßgeblich zur Konstitution von Weltbildern bei und ist dabei oft wirkmächtiger als offizielle Normen und Gesetze. Was einst als eine ‚Demokratisierung der Bildproduktion‘ beschrieben wurde, ist längst zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Abschließend plädiert die Arbeit deshalb für eine kritische Folkloristik des Digitalen, die die Bildwelten der Partizipationskultur interdisziplinär zwischen Kunst- und Medienwissenschaften analysiert, um so deren Bildcharakter sowie die Dynamiken digitaler Infrastrukturen zu reflektieren.

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

- Beschreibung (en)

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

The so-called Wojak meme, an amateurishly created computer graphic of a melancholy face, serves as a case study. Wojak illustrates not only the amateur aesthetics characteristic of memes, but also the function of memes as ‘visual dialects’ of certain communities which simultaneously include and exclude individuals. In particular, the Wojak meme and its variations are used by the reactionary alt-right and the misogynistic incel community to create and disseminate ideologies and enemy images under the guise of irony and humor.

Just as philosopher Antonio Gramsci described the relevance of folklore for early Italian fascism, digital folklore also contributes significantly to the constitution of world views and, often proving more powerful than official laws and values. What was once described as a ‘democratization of image production’ has long since become a threat to democracy. In its conclusion, the thesis therefore advocates for a critical folkloristics of the digital that analyzes the visual worlds of participatory culture in an interdisciplinary way between art history and media studies in order to reflect on their visual character and the dynamics of digital infrastructures.

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2025

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 144 Seiten (109 Textseiten)

- Titel

- By Users for Users

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 8

Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel (en)

- Sometimes pain is very quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Manchmal ist Schmerz ganz leise“ ist eine immersive, autobiographische Hörstück-Installation, die den stillen und oft unsichtbaren Kampf mit einer schweren, namenlosen Krankheit in den Mittelpunkt stellt. Das Werk hinterfragt, was es bedeutet, in einer leistungsorientierten Gesellschaft plötzlich nicht mehr zu "funktionieren". Es geht den Ängsten, der Scham und dem tief empfundenen Gefühl des Versagens nach, das oft mit chronischer Krankheit einhergeht – Gefühle, die Betroffene selten teilen. Das Hörspiel verleiht einer Stimme Ausdruck, die für viele spricht und Einblicke in eine Realität gibt, die oft im Verborgenen bleibt.

- Beschreibung (en)

- ‘Sometimes pain is very quiet’ is an immersive, autobiographical audio play installation that focuses on the silent and often invisible battle with a serious, nameless illness. The work questions what it means to suddenly no longer ‘function’ in a performance-orientated society. It explores the fears, the shame and the deeply felt sense of failure that often accompanies chronic illness – feelings that are rarely shared by those affected. The radio play gives expression to a voice that speaks for many and provides insights into a reality that often remains hidden.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Finn Baygan

- Daniel Berwanger

- Pauline Cemeris

- Filipa Cesar

- Mark Patrick Damian

- Charlotte Eifler

- Flora Güldenpfennig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Alexander Knoppik

- Yael Kolb

- Isabelle Konrad

- Julian Kuf

- Barbara Kuon

- Josephine Leicht

- Laura Morcillo

- Ilja Morgenstern

- Sebastian Schäfer

- Sebastian Schönfeld

- Lorenz Schwarz

- Quirin Thalhammer

- Alexander Thelen

- Riemschneider Stiftung

- Zeitbild Lab

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 4-Kanal-Audio/360° Projection Mapping

- Abmessungen

- Länge: 8m, Breite: 8m, Höhe: 6,50m

- Dauer

- 30min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.04.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 5

Emil

- Titel

- Emil

- Titel (en)

- Emil

- Untertitel

- Typografie als Medium historischer Sichtbarkeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A typographic revival reflecting historical erasure

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

Ein zentrales Element des Projekts ist das Revival der Bernhard Antiqua von Lucian Bernhard. Die Schrift wurde für die zeitgenössische Nutzung digital neu interpretiert und prägt die gesamte visuelle Ebene des Projekts – von der Plakatserie über die Ausstellungsgestaltung bis hin zur Vortragspräsentation. So wird Typografie zum Untersuchungsgegenstand und zum gestalterischen Werkzeug der Erinnerung.

Für Julian Jaffé, Nachfahre einer jüdischen Familie, die im Nationalsozialismus ins Exil gezwungen wurde, ist "Emil" nicht nur ein typografisches Projekt, sondern auch ein persönlicher Akt des Erinnerns.

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

- Beschreibung (en)

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

A central element of the project is the revival of Bernhard Antiqua by Lucian Bernhard. The font has been digitally reinterpreted for contemporary use and shapes the entire visual level of the project – from the poster series to the exhibition design and lecture presentation. In this way, typography becomes both the subject of investigation and a creative tool of remembrance.

For Julian Jaffé, a descendant of a Jewish family forced into exile during the Nazi era, ‘Emil’ is not only a typographic project, but also a personal act of remembrance.

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Technik/Verfahren/Formate

- Typografie

- Titel

- Emil

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 13

Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Untertitel

- Film als Kunst, Filmkunst, Film und Kunst

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „‚Ballet Mécanique‘ ist zu einer Zeit entstanden, die als Höhepunkt, und immer wieder auch als Wendepunkt in Légers Malerei verstanden wird. Der Film fügt sich nicht nur in seine künstlerische Konzeption ein, sondern hat diese auch zum Thema. ‚Ballet Mécanique‘ ist ein Manifest, nicht nur für seine Kunst, sondern auch für das Kino. Wie bei seinen Literatenfreunden ist Légers intensive Auseinandersetzung mit dem Kino von einer doppelten Intention geprägt, von deren Hinwendung zu dem jungen Medium als potentiellen Mittel, die eigene Kunst zu reformieren, und vom Entwurf eines neuen Konzepts von Film, der seinerseits durch die gestalterische Intervention von Dichtern und Malern zu seinen eigenen Ausdrucksmitteln findet."

- Beschreibung (en)

- “'Ballet Mécanique' was created at a time that is seen as a high point, and also repeatedly as a turning point, in Léger's painting. The film not only fits into his artistic conception, but also has it as its theme. 'Ballet Mécanique' is a manifesto, not only for his art, but also for cinema. As with his literary friends, Léger's intensive engagement with cinema is characterized by a double intention, by their turn to the young medium as a potential means of reforming their own art, and by the design of a new concept of film, which in turn finds its own means of expression through the creative intervention of poets and painters.”

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- Juli 1997

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1997 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2

Path Tiles

- Titel

- Path Tiles

- Titel (en)

- Path Tiles

- Untertitel

- Knitting Coordinates into Patterns

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Knitting Coordinates into Patterns

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Unsere Bewegungen können wie eine Performance begriffen werden, wie etwas Flüchtiges, das nur im Moment existiert und nach der Vollendung weder sichtbar noch fassbar ist. Nur die Erinnerungen an das Erlebte bleiben als Spuren der Bewegung in unserem Geist erhalten. Path Tiles nutzt GPS-Daten, um diese besonderen Momente individueller Erfahrung einzufangen und in Form von Mustern in die physische Welt des sicht- und tastbaren Textils zu übertragen. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Objekt.

Jedes Muster steht für eine Reise, für eine Erfahrung. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Spaziergang in der Natur, eine Reise in ein fernes Land oder einen wiederkehrenden Weg des Alltags handelt. Die daraus entstehenden Muster erzählen von den Gefühlen und Begegnungen, von dem Gesehenen und dem Erlebten und erinnern uns an das, was uns ausmacht.

Mit der Path Tiles Website habe ich ein Werkzeug entwickelt, um diese Reisen in Form von GPS-Daten in strickbare Muster zu verwandeln. Ich habe die Website so gestaltet, dass die Ästhetik des Musters durch zusätzliche Verschiebung, Verzerrung und Spiegelung individualisiert werden kann. Dies stellt außerdem sicher, dass Menschen mit der gleichen Strecke trotzdem persönliche Muster erstellen können. Das entstandene Muster wird dann in Form eines gestricktes Objekts zum Leben erweckt und wird zur materialisierten persönlichen Erfahrung. Durch die Einbeziehung des Nutzers in den Gestaltungsprozess entsteht eine weitere Ebene der Bindung zwischen Mensch und Objekt.

Für das Diplom habe ich exemplarisch fünf Objekte gestaltet, die mit diesen Mustern personalisiert werden können. Das Design der Objekte konzentriert sich darauf, das Reisen oder das „unterwegs sein“ in verschiedenen Situationen zu erleichtern. In diesem Prozess ist ein Schal mit Taschen, ein Umhang, der gleichzeitig als Decke genutzt werden kann, eine Tasche, die zugleich ein Kissen ist, eine Balaklava mit Ohrenschützern und ein Nackenkissen mit Rückenstütze und Taschen in den verlängerten Seitenteilen entstanden.

Für die finale Herstellung der Objekte haben fünf Personen die GPS-Daten verschiedener Routen verwendet um ihre persönlichen Muster auf der Path Tiles Website zu erstellen. Jedes der Objekte wurde zu einer Person, einer Reise, einem Muster zugeordnet und entsprechend produziert. Die fertigen Objekte sind die materialisierten Erfahrungen und Erinnerungen dieser Menschen.

Begleitend zu dieser Arbeit habe ich mit der Sammlung von Reisen in Form von Geschichten und Mustern begonnen. Hierbei ist ein kleines Booklet entstanden, das die Beiträge von 19 Menschen beinhaltet. Sie alle haben eine Erinnerung von einer Reise in Form von Text und Muster mit mir geteilt.

- Unsere Bewegungen können wie eine Performance begriffen werden, wie etwas Flüchtiges, das nur im Moment existiert und nach der Vollendung weder sichtbar noch fassbar ist. Nur die Erinnerungen an das Erlebte bleiben als Spuren der Bewegung in unserem Geist erhalten. Path Tiles nutzt GPS-Daten, um diese besonderen Momente individueller Erfahrung einzufangen und in Form von Mustern in die physische Welt des sicht- und tastbaren Textils zu übertragen. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Objekt.

- Beschreibung (en)

- Movement is like a performance, something momentous becoming invisible and untouchable as soon as it is complete. Only the memories of the experience remain as traces of the movement in our minds. Path Tiles captures these valuable moments of individual experiences and transfers them into the physical world of visible and tactile textiles, creating a deep relationship between person and object.

Each pattern represents a journey, an experience. It doesn't matter whether it's a walk in nature, a trip to a distant country, or a repeating path in everyday life. The resulting patterns tell of the emotions evoked by landscapes, the lessons learned along the way and the power of the journey to shape our lives.

With the Path Tiles website, I have developed a tool to transform these journeys into knitable patterns using GPS data. I designed the website so that the aesthetics of the pattern can be individualized through shifting, distorting, and mirroring. This ensures that even people with the same route can create personal patterns. The resulting pattern is then brought to life in the form of a knitted object, becoming a materialized personal experience. By involving the user in the design process, an additional layer of connection between person and object is created.

For my diploma, I have designed five objects that can be personalized with these patterns. The design of these objects focuses on making travelling or being "on the go" more comfortable. This process has resulted in the creation of a scarf with pockets, a cape that can also be used as a blanket, a bag that doubles as a pillow, a balaclava with ear cushions, and a neck pillow with back support and pockets in the extended side parts.

For the final production of the objects, five people used the GPS data of different routes to create their personal patterns on the Path Tiles website. Each of the objects was assigned to a person, a journey, a pattern, and then produced accordingly. The finished objects are the materialized experiences and memories of these people.

Accompanying this work, I have started collecting journeys in the form of stories and patterns. This resulted in a small booklet that includes contributions from 19 people. They all shared a memory of a journey in the form of text and pattern with me.

- Movement is like a performance, something momentous becoming invisible and untouchable as soon as it is complete. Only the memories of the experience remain as traces of the movement in our minds. Path Tiles captures these valuable moments of individual experiences and transfers them into the physical world of visible and tactile textiles, creating a deep relationship between person and object.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- April 2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Die Diplomarbeit wurde von Prof. Wieki Somers und Prof. Céline Condorelli betreut.

- Titel

- Path Tiles

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 42