Madek Core

Alle Inhalte mit Metadaten des Vokabulars "Madek Core". Sie sehen nur Inhalte, für die Sie berechtigt sind.

19 Inhalte

- Seite 1 von 2

Anything Besides a Bed

- Titel

- Anything Besides a Bed

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Anything Besides a Bed" ist eine Kollektion bestehend aus sechs Arbeiten, die sich alle mit bestimmten Aspekten des Betts befassen: Schlafgewohnheiten, Dunkelheit und künstliches Licht, Lesen in und Reden über Betten, deren technologisches und digitales Umfeld sowie Privatsphäre, Intimität und Öffentlichkeit.

Jedes einzelne Objekt entsteht durch Beobachten, Vermischen, Austauschen und Kombinieren seiner kulturhistorischen, archäologischen, philosophischen oder sozialen Kontexte, gleichzeitig aber auch die Kontexte und formalen Aspekte der tatsächlichen Gegenstände, die im Umfeld eines Betts herum zu finden sind.

Daraus ergeben sich sechs Objekte, die nicht nur einfach eine Recherche und Analyse wiedergeben, sondern durch gewisse Interventionen in ihrer Form und Funktionsweise als nutzbares Möbel bzw. technisches Gerät zum Nachdenken anregen.

- "Anything Besides a Bed" ist eine Kollektion bestehend aus sechs Arbeiten, die sich alle mit bestimmten Aspekten des Betts befassen: Schlafgewohnheiten, Dunkelheit und künstliches Licht, Lesen in und Reden über Betten, deren technologisches und digitales Umfeld sowie Privatsphäre, Intimität und Öffentlichkeit.

- Beschreibung (en)

- "Anything Besides a Bed" is a collection consisting of six objects that all deal with certain aspects of the bed: sleep patterns, darkness and artificial light, reading and talking about beds, technological and digital environment as well as privacy and publicity.

Every individual object is conceived by observing, mixing, interchanging, and combining its contexts. These being the research aspects as well as the contexts of being actual objects and pieces of furniture that are found around the bed. The objects don’t just reflect their research but have their own purpose by being thought-provoking interventions in the way they look and are used.

- "Anything Besides a Bed" is a collection consisting of six objects that all deal with certain aspects of the bed: sleep patterns, darkness and artificial light, reading and talking about beds, technological and digital environment as well as privacy and publicity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- October 2023

- Dank an

- Moritz Appich

- Massimiliano Audretsch

- Francesca Audretsch

- Tim Bartel

- Vincent Carl Becher

- Nils Bergmann

- Jonathan Blaschke

- Christoph Bläser

- Sibylle Bläser

- Vanessa Bosch

- Oliver Boualam

- Richard Brunner

- Jules Buchholtz

- Felipe Carrión

- Sam Chermayeff

- Lukas Clark

- Céline Condorelli

- Ute Deutz

- Lizzy Ellbrück

- Lisa Ertel

- Marie Faaß

- Hanna Franke

- Taavi Hallimäe

- Teresa-Louise Häußler

- Susanne Heyer

- Matthias Holznagel

- Bruno Jacoby

- Chris Kabel

- Tobias Keilbach

- Barbara Zoé Kiolbassa

- Florian Knöbl

- Mio Kojima

- Julian Kuf

- Stefan Legner

- Lukas Marstaller

- Mona Mayer

- Isabel Motz

- Anne-Sophie Oberkrome

- Vlado Petrovic

- Barbara Polakova

- Johanna Schäfer

- Susanne Schmitt

- Waldemar Schwab

- Moritz Kamil Simon

- Wieki Somers

- Lorenz Stein

- Marcel Strauß

- Saskia van der Meer

- Leia Morgana Walz

- Jannis Zell

- Phil Zumbruch

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- Mattress Multiplug Maße: 240 × 130 × 75 mm, Street Light Lamp Maße: 330 × 330 × 350 mm, Bedspread Curtain Maße: 2300 × 1800 mm / 350 × 350 × 1800 mm, Parquet Chest Maße: 1200 × 400 × 300 mm, Bedside Readings Maße: 109 × 75 × 108 mm, Sleep Timer Maße: 220 × 220 × 240 mm

- Ort: Institution

- Ort

- ZKM Pavillon

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Anything Besides a Bed

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

Die Ausstellung versammelt Material in verschiedenen Formen, die den Barbarastollen und damit verbundene Aspekte erforschen. Anhand von Artefakten, die bei mehreren Besuchen im und um den Stollen herum gefunden wurden – Fotos, Geschichten, Zeitungsartikeln, E-Mails, Archivdokumenten, Ton- und Videoaufnahmen –, untersucht die Ausstellung, wie das Archiv im Stollen funktioniert und warum es noch existiert.

Themen wie Sicherheit, atomare Bedrohung, Hierarchien in der Archivauswahl, Langzeitbotschaften, Atomsemiotik, Friedensbewegung in Süddeutschland in den 80er Jahren werden verhandelt. Durch die Zusammenführung verschiedener Perspektiven auf die Idee eines zentralen Bergungsortes wurde ein Raum geschaffen, der die Besucher dazu anregt, sich kritisch mit den angesprochenen Themen auseinanderzusetzen.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

- Beschreibung (en)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

The exhibition is gathering material of different forms researching the site of the Barbarastollen. Through several site visits inside and around the mine, photographs, stories, newspaper articles, e-mails, archival documents, sound recordings and videos investigate on how the archive works and why it still exists touching on topics of safety, nuclear threat, hierarchies in archive selections, long-time messages, atom semiotics, the peace- movement in south Germany in the 80s.

Through bringing together different perspectives on the idea of the central Salvation Site a room was created to encourage visitors to critically from their own idea on the topics addressed.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.07.2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 04.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 19

Automatie

- Titel

- Automatie

- Autor/in

- Beschreibung (de)

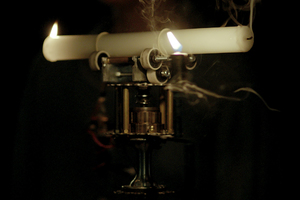

- „Automatie“ ist eine performative Installation, bestehend aus einem Drei-Kanal-Video, einem kinetischen Objekt und einer Performerin. Die gesamte Installation ist ein Loop, allerdings mit einem konkreten Anfang. Zu Beginn lässt die Performerin die ZuschauerInnen in den Raum hinein, der ca. 7-minütige Zyklus beginnt und wiederholt sich danach ständig.

Im Raum selbst steht ein Stuhl, der mit einer Apparatur verbunden ist, die ihn auf den Hinterbeinen vor und zurück kippeln lässt, bis er sich schließlich löst und auf allen vier Beinen zum Stillstand kommt.

Das Video wird auf drei Leinwänden abgespielt, die jeweils einen unterschiedlichen Blickwinkel auf das Geschehen zeigen. Zu sehen ist eine Apparatur, die sich um eine Kerze dreht, an deren beiden Enden der Docht freiliegt. Durch die Drehbewegung der Apparatur wird die Kerze an einer Seite angezündet und zeitgleich an der anderen gelöscht. Mit jedem Wechsel macht das Licht der Kerze eine Person sichtbar, bzw. verbirgt sie im Dunkeln. Die Stuhlapparatur und das one-take-video der Kerzenapparatur werden abwechselnd von der Performerin initiiert und beobachtet.

Beide Apparate verfolgen weder ein Ziel noch eine erkennbare Funktion, sind nicht produktiv im effizienten Sinne. Sie beschreiben vielmehr in sich geschlossene Prozesse, die aus sich selbst heraus enden und von der Performerin immer wieder aufs Neue in Gang gesetzt werden. Die Apparate und die Performerin sind ständig in Bewegung, doch keiner bewegt sich fort.

Die Spannung liegt in den Beziehungen, Übereinstimmungen und (scheinbaren) Aktionen und Reaktionen, die in diesem Raum stattfinden und entstehen.

Rana Karan schreibt über die Arbeit: „[Die Installation] Automatie produziert ein Gefühl der Vergänglichkeit, das sich als ein zentrales Motiv der Arbeit darstellt. In einer melancholischen Sehnsucht evoziert sie den Eindruck einer Erinnerung, die nicht mehr in einen gegenwärtigen Zustand zurück zu bringen ist. [...] Dieses Bild der Melancholie [eröffnet], ganz im Sinne der dichterischen Bilder Bachelards, einen Zugang zu den Bildern der Vergangenheit und verknüpft sie mit den eigenen Bildern: ‚[D]urch den Aufklang eines Bildes werden Echos in der fernen Vergangenheit geweckt, und es ist kaum abzusehen, bis zu welcher Tiefe diese Echos hinabreichen, ehe sie verhallen. In seiner Neuheit, in seiner Aktivität, besitzt das dichterische Bild ein eigenes Wesen, eine eigene Dynamik.’ (Bachelard, Gaston: Poetik des Raumes) Automatie ermöglicht den BetrachterInnen eine eigene, träumerische Dynamik zu entwickeln und bietet einen subjektiven Schutzraum der Deutungsmöglichkeiten. [...] Die BetrachterInnen selbst können diesen Ort zu jeder Zeit verlassen, doch er scheint nie zu verschwinden oder zu erstarren – er bildet einen Ort der Verbindlichkeit.“

- „Automatie“ ist eine performative Installation, bestehend aus einem Drei-Kanal-Video, einem kinetischen Objekt und einer Performerin. Die gesamte Installation ist ein Loop, allerdings mit einem konkreten Anfang. Zu Beginn lässt die Performerin die ZuschauerInnen in den Raum hinein, der ca. 7-minütige Zyklus beginnt und wiederholt sich danach ständig.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- SS 2017

- Internetlinks

- Titel

- Automatie

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 04.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 4

Bio Design Lab

- Titel

- Bio Design Lab

- Beschreibung (de)

- Das Bio Design Lab ist ein hybrider und evolutiver Ort, der sowohl im digitalen als auch im physischen Raum existiert. Konzipiert als wachsende Plattform, die die Fachbereiche der Staatlichen Hochschule für Gestaltung miteinander verbindet, wird das Labor als Raum für Präsentation, Bildung und Wissensvermittlung genutzt.

Das Bio Design Lab konzentriert sich auf die lokale Region, ihre Ressourcen und Möglichkeiten und zielt aktiv darauf ab, die Produktionsweisen in Karlsruhe und Süddeutschland umzugestalten und neu zu überdenken. Zur Interaktion mit diesen Themen und Materialien, sowohl im digitalen als auch im physischen Raum, lädt das Labor lokale ExpertInnen und BesucherInnen gleichermaßen ein an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

Spuren dieser Aktivitäten komplementieren ein ständig wachsenden Netzwerk.Das Wissen über diese Ressourcen wird durch die Erstellung eines Know-how-Glossars und einer Materialbibliothek destilliert, durch virtuelle und physische Workshops vermittelt, sowie durch die Präsentationen herausragender Projekte, die sich mit nachhaltigen Materialien befassen, kommuniziert.

Das Labor fungiert als Inkubator und Modell für Zusammenarbeit und Produktion, das im Einklang mit dem aktuellen Wandel der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe steht.

- Das Bio Design Lab ist ein hybrider und evolutiver Ort, der sowohl im digitalen als auch im physischen Raum existiert. Konzipiert als wachsende Plattform, die die Fachbereiche der Staatlichen Hochschule für Gestaltung miteinander verbindet, wird das Labor als Raum für Präsentation, Bildung und Wissensvermittlung genutzt.

- Beschreibung (en)

- The Bio Design Lab is a hybrid and evolutive environment that exists in both the digital and physical space. Conceived as a platform for connection and collaboration with local partners and using local resources, the Lab hosts the presentation, education and transmission of knowledge. As students and experts are invited to work on bio-design related projects, visitors can explore and interact with the Lab’s production and lines of inquiry.

Projects within the Lab focus on the local region, its materials and possibilities, and actively aim to reshuffle and rethink modes of production in Karlsruhe and the south of Germany. Topics under exploration include Algae, Soil, Plants, Body, and Agriculture. To interact with these themes and related materials, both within the digital and physical space, the Lab invites local experts and visitors alike.

Within the Bio Design Lab, regional resources are collected by connecting with local partners; they are then distilled through the making of a know-how glossary and a material library, aiming to develop local materials. The knowledge around these resources is disseminated through virtual workshops and multimedia presentations of outstanding projects dealing with sustainable materials. Ultimately, traces of these activities will remain in a constantly growing network, both in the digital platform and in physical displays of existing and future objects.

The Lab works as an incubator and a model for collaboration and production that is in line with the current transformation of the Karlsruhe University of the Arts and Design Karlsruhe. It was first presented to the public in the context of Critical Zones, an exhibition at ZKM | Center for Art and Media.

- The Bio Design Lab is a hybrid and evolutive environment that exists in both the digital and physical space. Conceived as a platform for connection and collaboration with local partners and using local resources, the Lab hosts the presentation, education and transmission of knowledge. As students and experts are invited to work on bio-design related projects, visitors can explore and interact with the Lab’s production and lines of inquiry.

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Bio Design Lab

- Projektleiter/in

- Importiert am

- 23.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 5 2

Crotto Collection

- Titel

- Crotto Collection

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Translation of sanitary ceramics

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

Das Projekt beschäftigt sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten durch die Übersetzung gebrannter Sanitärkeramik in ein neues Material. In Zusammenarbeit mit der Firma Geberit GmbH wird die Zusammensetzung des Materialentwurfs untersucht, auf ihre Eigenschaften geprüft und ein Gestaltungskonzept für Badezimmeraccessoires entwickelt. Basierend auf den Forschungsergebnissen wird ein Konzept entwickelt, das als Ansatz dient, keramische Abfälle innerhalb der Produktionskette einer Industrie weiter zu verwerten. Parallel zu verschiedenen Fliesenformen wird ein Zubehörset bestehend aus Spiegelhalter, Becher und Seifenschale entworfen. Darüber hinaus werden Vasen aus Toilettenformen entwickelt, als Symbol für die Ausweitung des Badezimmers in andere Wohnräume.

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

- Beschreibung (en)

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

This fact gives rise to the project, which deals with the design possibilities of translating fired sanitary ceramics into a new material. In collaboration with Geberit GmbH, material properties and usability are being investigated. Based on the research results, a design concept is developed that serves as an approach to translate ceramic waste within the production chain of an industry. Parallel to different shapes of tiles, an accessory set consisting of a mirror holder, a tumbler and a soap dish is created. In addition, vases are designed from toilet forms, as a symbol of extending the bathroom space into other living spaces.

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.04.2024

- Material

- Abmessungen

- Die Objekte sind als Set zu sehen: 1 Set beinhaltet drei Teile: Maße Set gesamt: 200mm x 200mm x 100mm. Es sind 5 Sets in jeweils einer Farbe – 5 Vasenobjekte: Maße 1 Vase: 150mm x 180mm x 300mm – Materialfliesen: 20 Stück à 40mm x 100mm x 5mm – Farbfliesen: 30 Stück à 100mm x 100mm x 8mm – Gipsformen: 8 Stück

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 1

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Crotto Collection

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 08.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 22

Emin

- Titel

- Emin

- Titel (en)

- Emin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ebru Inanc bewegte sich 10 Tage lang außerhalb touristischer Orte der Stadt Istanbul. In diesen zehn Tagen lernte sie nach eigener Aussage das „wahre Gesicht“ Istanbuls kennen. Aus dieser kleinen Reise ist eine Videocollage der Stadt entstanden, die einen sehr persönlichen Eindruck der momentanen Situation im Land gibt. Im Zentrum stehen dabei die Gedanken der Menschen, die Inanc interviewt – Der Taxifahrer, der sein Studium aus familiären Gründen frühzeitig beenden musste, der Ingenieur, der eigentlich aus einem kleinem Dorf kommt und durch ein Stipendium die Möglichkeit erlangt hat, zu studieren, die Frau, die mit dem Gedanken spielt, Istanbul zu verlassen, es aber nicht übers Herz bringt, der Kostümverleiher, der erst zur Ruhe kommt, wenn er Istanbul abends verlässt, aber trotzdem jeden Morgen in die Stadt zurückkehrt. Die Türkei befindet sich momentan in einer diffusen Situation. Niemand weiß genau, wie es zu dieser kommen konnte, wie es weitergeht, ob es weitergeht oder wann es weitergeht. Das ständige Hin und Her, das ständige Vor und Zurück spiegelt sich nicht nur in den Aussagen der Bewohner Istanbuls, sondern auch im Stadtbild. Der Stau, die Dichte und die Hektik der Stadt bringen die Menschen an ihre Grenzen und trotzdem können sie sich nicht vollkommen von ihr abwenden. Der Stillstand taucht als wiederkehrendes Element in der Arbeit Inancs häufig auf. Die Zukunft bleibt ungewiss.

- Beschreibung (en)

- Ebru Inanc traveled for ten days outside of the touristic places of the city of Istanbul. In her own words, she got to know the “true face” of the city, and from it, a video collage was created, revealing a very personal impression of the current situation of the country. It focusses on the thoughts of the people she interviews; the taxi driver who had to cut his studies short out of family reasons, the engineer who comes from a small village but had obtained a scholarship in order to be able to study, the woman who is toying with the idea of leaving Istanbul but cannot bring herself to do it, the person who rents costumes, who can only relax when he leaves the city but returns anyway every morning. Turkey finds itself currently in a foggy situation. Nobody knows exactly how it could have come to this, or if, when and how it should go on. The constant back and forth is mirrored not only in statements of the residents of Istanbul, but also in the image of the city. The build-ups, the density, and the frenzy of the city drives people to their limits and yet they cannot turn away from it. The standstill emerges as a recurring element of Inanc’s work. The future remains uncertain.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- WS 2016/17

- Sprache

- Titel

- Emin

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 20.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

Ephemeral Antipodes

- Titel

- Ephemeral Antipodes

- Titel (en)

- Ephemeral Antipodes

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Ephemeral Antipodes" ist eine interaktive, Raum einnehmende Klanginstallation. Die Adern der elektronischen Welt, simple Stromkabel, wachsen zu Kupferskulpturen heran. Aufgrund menschlichen Handelns erzeugen analoge Bauteile auf Platinen den Klang und fragile, in Ton gefasste Lautsprecher brechen unter der Last ihrer eigenen Resonanz zusammen. Durch den schmalen Eingang betritt man einen nur spärlich beleuchteten Raum. Seine Wände verschwinden in der Dunkelheit und erzeugen die Illusion einer grenzenlosen Tiefe.

Es lässt sich nur schemenhaft ein metallisch glänzender Wald aus nadelbaumartigen, schwebenden Adern ausmachen. Meterlange, versetzt angebrachte Skulpturen entflochtener Kupferkabel nehmen das komplette erste Drittel des Raumes ein. Die einzelnen Kabeläste hängen so eng nebeneinander, dass beim Versuch hindurchzukommen sich zwangsläufig Kabel berühren. Wegen der Leitfähigkeit des Kupfers wird durch den Kontakt von Ast zu Ast ein Kreislauf geschlossen, ein Schalter aktiviert und ein spezifischer Signalton generiert.

Die Impulsenergie, der Mensch, als Auslöser zur Systemveränderung. Der Klang wirkt dissoziativ, da die Lautsprecher erst nach dem Durchschreiten des Kupferwaldes am anderen Ende des Raumes sichtbar werden. Da jeder Kupferast einzeln und beweglich aufgehängt ist, kann dadurch wie bei einem newtonschen Pendel der Stoß der Bewegung zu einer Kettenreaktion führen und damit ein überraschender Signalton-Noise entstehen. Die Stränge variieren leicht in ihrem Frequenzbereich, wodurch eine Bandbreite an Tönen hörbar gemacht werden kann, wenn man bewusst den kompletten Raum des Kupferdraht-Dickichts mit seinem Hindurchschreiten in Bewegung versetzt. Am anderen Ende des Kupferwaldes türmen sich organisch anmutende Keramik-Gefäße zu einem hohen Berg auf, in denen die Klang wiedergebenden Lautsprecher eingebaut sind. Der Ton wird durch die Wahl der organartigen, in ihren Größen stark abweichenden Keramikhüllen verzerrt wiedergegeben. Teil des Konzeptes ist, dass die naturfarbenen Gehäuse nur einmal gebrannt oder luftgetrocknet werden, um Risse oder ein Zerbrechen durch

Klangvibrationen zu provozieren.

Ein langsamer Zerfall des hohen Klang-Geschwürs. Zwischen Wald und Berg ist die Distanz bewusst gewählt. Es ist dadurch entweder möglich, Klang zu erzeugen oder sich die Gefäße im Detail anzuschauen.

Doch zur vollkommenen Ruhe kommt es beim Ausbleiben der Interaktion mit dem Noise Wald nicht. Grob nach der Zeitspanne eines unscharf werdenden Blicks hin zum Fokus auf den eigenen inneren Monolog, brodelt ein anschwellender tiefer, körperlich spürbarer Basston durch den Raum. Monotonie bei Stillstand, die in ihrer Vorhersehbarkeit des immer gleichen meditativen Tieftons etwas beruhigendes hat. Doch je tiefer die Tonfrequenz, desto stärker wird die Vibration des Lautsprecher-Schalls. Durch die vom Stillstand ausgelöste Bass-Monotonie nimmt das Risiko der Zermürbung des Ton-Geschwürs dramatisch zu.

Die Raum-Atmosphäre ändert sich. Der tiefe Klang wird körperlich spürbar und das Risiko der Zermürbung der Gefäße nimmt deutlich zu.

Die eigene Wahrnehmung an der Grenze zum Kurzschluss. Konsequenzen solcher Entscheidungen führen zu unvorhersehbaren Kettenreaktionen.

Eine überfordernde Echtzeit-Simulation des möglichen Handelns ohne Ergebnis und Ideallösung.

Ursache und Wirkung – gegenseitig provozierende Katalysatoren, die sich von monotoner Routine in unreflektierte Impulsivität steigern.

Die Arbeit ist ein Ort, der einem periphere Emotionen wieder vor Augen führt.

Ein Experiment über Wahrnehmung und Reizbarkeit.

Eine Simulation zwischen Kontrolle und Grenzüberschreitung, die in ihrer Überstimulanz und dem daraus folgenden Kollaps ein mögliches Ende findet.

Performance von Kiesecker-Hoess.

Im Juli 2023 wurde "Ephemeral Antipodes" mit dem Preis der Heinrich-Hertz-Gesellschaft durch die Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. ausgezeichnet.

- https://hfg-karlsruhe.de/archiv/hfg-studierende-du…

- https://www.schroff-stiftungen.de/preistraeger-der…

Shortlist Nominierung “Beste Abschlussarbeit” durch den Fachbereich Medienkunst für die Preise der Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/projekte-rundgang-2023/ep…

Großes Studio der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/archiv/eroeffnung-der-aus…

- "Ephemeral Antipodes" ist eine interaktive, Raum einnehmende Klanginstallation. Die Adern der elektronischen Welt, simple Stromkabel, wachsen zu Kupferskulpturen heran. Aufgrund menschlichen Handelns erzeugen analoge Bauteile auf Platinen den Klang und fragile, in Ton gefasste Lautsprecher brechen unter der Last ihrer eigenen Resonanz zusammen. Durch den schmalen Eingang betritt man einen nur spärlich beleuchteten Raum. Seine Wände verschwinden in der Dunkelheit und erzeugen die Illusion einer grenzenlosen Tiefe.

- Beschreibung (en)

- "Ephemeral Antipodes" is an interactive and space-occupying sound installation. The veins of the electronic world, simple wires grow into copper sculptures. Analog components on circuit boards create the sound and speakers installed inside fragile clay bowls collapse under their own

resonance.

Through the narrow entrance, one enters a sparsely lit room. Its walls disappear into darkness, creating the illusion of endless depth. A shiny metallic forest of needle-like, floating veins can only be dimly distinguished. Staggered, meter-long sculptures of unbraided copper cables

take up the entire first third of the room. The individual cable branches hang so closely to one another that cables inevitably touch when one attempts to pass through them. Because of the copper's conductivity, contact from branch to branch closes a circuit, activates a switch, and generates a specific noise. The impulse energy, the human being, as a trigger to change the system. The sound has a dissociative effect, as the speakers only become visible after passing through the copper forest towards the other end of the room. Since each copper branch is individually and movable suspended, the shock of movement can thereby lead to a chain reaction, as in a Newtonian Pendulum, resulting in a surprising signal sound noise. The strands vary slightly in their frequency spectrum, allowing a range of tones to be made audible by consciously setting the entire space of the copper wire thicket in motion as one passes through.

Near the other end of the copper forest, organic-looking ceramic vessels pile up into a tall mountain, encasing the audio-reproducing loudspeakers. The sound is rendered distorted by the choice of organ-like ceramic skins, which vary significantly in size. Part of the concept is that the natural-colored casings are fired or air-dried only once to provoke cracking or shattering from sonic vibrations.

A slow decay of the tall noise ulcer. The distance between forest and mountain is deliberately chosen. Through this it is either possible to create sound or to look at the vessels in detail.

However, complete silence does not occur in the absence of interaction within the woods. Roughly after the time span of a blurring gaze towards the focus on one's own inner monologue, a swelling deep, physically sense-able bass tone simmers through the air.

Monotony at a standstill, there is something soothing in its predictability of the same meditative deep timbre over and over again. But the lower the frequency, the stronger the vibration gets of the resounding bass wave of the speakers.

Due to the monotony of the bass triggered by standstill, the risk of fracturing the sound tumor increases dramatically.

The mood of the atmosphere in the room changes. The deep sound becomes physically sensible and the risk of wearing down the vessels increases significantly.

One's own perception on the verge of short-circuiting, consequences of such decisions lead to unpredictable chain reactions.

An overwhelming real-time simulation of possible action without any result or an ideal solution.

Cause and effect – mutually provoking catalysts, which increase from monotonous routine into unreflected impulsivity.

"Ephemeral Antipodes" is a place that brings peripheral emotions front of mind again. An experiment on perception and irritability. A simulation between control and transgression, which finds a possible end in its overstimulation and its resulting collapse.

Performance by Kiesecker-Hoess.

Winner of the 2023 Heinrich-Hertz-Gesellschaft Price, honored by Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V.

- https://hfg-karlsruhe.de/en/archiv/hfg-studierende…

- https://www.schroff-stiftungen.de/preistraeger-der…

Shortlist Nomination “Best Final Thesis” by the Department of Media Art for the prizes of the Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/en/projekte-rundgang-2023…

Großes Studio at Karlsruhe University of Arts and Design 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/en/archiv/eroeffnung-der-…

- "Ephemeral Antipodes" is an interactive and space-occupying sound installation. The veins of the electronic world, simple wires grow into copper sculptures. Analog components on circuit boards create the sound and speakers installed inside fragile clay bowls collapse under their own

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02/03/2023

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Kupfer, Platinen, Ton, Multi-Kanal Sound - Interaktive Klanginstallation, Kupferbaum (170 x 90 cm): aus 6m FLY B Kabel; 63 Stück, Kupferdraht, PVC Verkleidung Aufhängung (3 m): aus 6m FLY B Kabel Ummantelung; 63 Stück, Kabelbinder, PVC Verkleidung Verbindung Strom (verschiedene Längen): abgeschirmtes Kabel; 32 Stück, ca. 400 m Gesamtlänge Verbindung Erdung (ca 9 m): einfaches Kabel; 32 Stück, 290 m Gesamtlänge Sensorik Schalter und Klangerzeugung (40 x 65 cm): Platinen auf Acryl; 16 Stück, Leiterplatten, Bauteile Sensorik Drohne: Max Patch und Bewegungsmelder; Computer, Sensor, Verbindungskabel Ton-Lautsprecher (verschiedene Größen): Tongefäß und Lautsprechertreiber; Ca 95 Stück, ca 320kg Gesamtgewicht Weitere Technik: 6 x E8 Lautsprecher, 4 x 8-Kanal Verstärker, 2 x DI-Box, Mischpult, 10er Multicore XRL, diverse XLR-,Mehrfach- und Stromkabel Konstruktion Aufhängung Kupferbäume: Stangenkräne, Alu-Pipes, Doppelschellen, Traversen

- Abmessungen

- Bereich Bäume (63 Stück): 9m x 7m x 3,7m/ Bereich Ton-Berg (ca 95 Stück): 5m x 4m x 2m

- Ort

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Ephemeral Antipodes

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 03.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 28

Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Untertitel

- George Maciunas und die Kultur der „curiositas”

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Möglicherweise erscheinen die intermediären Kunstformen der 60er-jahre als zu komplex, ihre Manifestationen zu sehr als Teil einer noch lebenden Kunstgeschichte, vielleicht hindert auch die noch nicht abgeschlossene Bewältigung der postmodernen Wende in Philosophie, Kunst und Literatur an einer generalüberholten wissenschaftlichen Annäherung an diesen Themenbereich, der sich von der fließenden, aus Künstlerkommentaren über Kritiken in methodischen Darstellungen hervorgegangenen bisherigen Versuchen einer vorläufigen Einordnung des Phänomens Fluxus abzugrenzen hätte."

- Beschreibung (en)

- “It is possible that the intermediary art forms of the 1960s appear too complex, their manifestations too much a part of a still living art history; perhaps the fact that the postmodern turn in philosophy, art and literature has not yet been completed also prevents a generally overhauled academic approach to this subject area, which would have to distinguish itself from the fluid attempts at a provisional classification of the phenomenon of Fluxus that have emerged from artists' commentaries on critiques in methodical presentations.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.03.1999

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1999 01

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 3

Filmstills

- Titel

- Filmstills

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- Filmstills

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 16

Known Unknown

- Titel

- Known Unknown

- Autor/in

- Beschreibung (de)

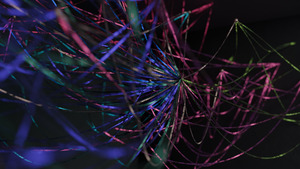

- KNOWN UNKNOWN ist eine politisch-künstlerische Installation über die Kontinuitäten rechter Gewalt in Deutschland und das Versagen staatlicher Institutionen im NSU-Komplex. Das 16-minütige audiovisuelle Werk basiert auf über anderthalb Jahren Recherchearbeit und verbindet dokumentarisches Archivmaterial, narrative Textarbeit und digitale Visualisierung.

Das Hörstück rückt die Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt – ebenso wie die Lücken in der Aufarbeitung und die Namen jener, die direkt oder indirekt zur Existenz des NSU beigetragen haben: durch aktives Handeln, Mitwissen oder institutionelles Wegsehen. In seinem dokumentarischen Charakter benennt es Täter, Behördenverantwortliche und politische Akteure, zeigt Archivmaterial und gibt Raum für die Stimmen der Überlebenden und Angehörigen. Die Sprecherin führt durch das dichte Material stets mit dem Anspruch, Zuhörenden Zugang zu einer eigenen Haltung zu lassen.

Parallel dazu entstand eine digitale 3D-Installation – ein abstraktes, mehrdimensionales Netz, das die Komplexität des NSU-Unterstützernetzwerks visualisiert: jenes Geflecht, das im offiziellen Narrativ oft ausgespart bleibt. Die Installation übersetzt die Recherche räumlich und visuell, macht Strukturen erfahrbar, Knotenpunkte sichtbar und zeigt: Der NSU bestand nicht nur aus drei Personen, sondern war eingebettet in ein weit verzweigtes System aus Neonazi-Strukturen, V-Leuten, Behörden und gesellschaftlicher Ignoranz.

Erst im Zusammenwirken von Hörstück und Installation entfaltet sich das Narrativ vollständig: Das Netz beginnt zu sprechen, sobald es eine Stimme erhält – kollektives Zuhören statt Schweigen. KNOWN UNKNOWN richtet sich gegen die Vorstellung eines „Schlussstrichs“ und lädt zur aktiven Auseinandersetzung ein. Im Dialog zwischen Stimme, Stille, Raum und Visualisierung entsteht ein dichtes, forderndes und reflexives Werk.

- KNOWN UNKNOWN ist eine politisch-künstlerische Installation über die Kontinuitäten rechter Gewalt in Deutschland und das Versagen staatlicher Institutionen im NSU-Komplex. Das 16-minütige audiovisuelle Werk basiert auf über anderthalb Jahren Recherchearbeit und verbindet dokumentarisches Archivmaterial, narrative Textarbeit und digitale Visualisierung.

- Kategorie

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 16min

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Known Unknown

- Importiert am

- 18.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 6

Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel (en)

- Sometimes pain is very quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Manchmal ist Schmerz ganz leise“ ist eine immersive, autobiographische Hörstück-Installation, die den stillen und oft unsichtbaren Kampf mit einer schweren, namenlosen Krankheit in den Mittelpunkt stellt. Das Werk hinterfragt, was es bedeutet, in einer leistungsorientierten Gesellschaft plötzlich nicht mehr zu "funktionieren". Es geht den Ängsten, der Scham und dem tief empfundenen Gefühl des Versagens nach, das oft mit chronischer Krankheit einhergeht – Gefühle, die Betroffene selten teilen. Das Hörspiel verleiht einer Stimme Ausdruck, die für viele spricht und Einblicke in eine Realität gibt, die oft im Verborgenen bleibt.

- Beschreibung (en)

- ‘Sometimes pain is very quiet’ is an immersive, autobiographical audio play installation that focuses on the silent and often invisible battle with a serious, nameless illness. The work questions what it means to suddenly no longer ‘function’ in a performance-orientated society. It explores the fears, the shame and the deeply felt sense of failure that often accompanies chronic illness - feelings that are rarely shared by those affected. The radio play gives expression to a voice that speaks for many and provides insights into a reality that often remains hidden.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Finn Baygan

- Daniel Berwanger

- Pauline Cemeris

- Filipa Cesar

- Mark Patrick Damian

- Charlotte Eifler

- Flora Güldenpfennig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Alexander Knoppik

- Yael Kolb

- Isabelle Konrad

- Julian Kuf

- Barbara Kuon

- Josephine Leicht

- Laura Morcillo

- Ilja Morgenstern

- Sebastian Schäfer

- Sebastian Schönfeld

- Lorenz Schwarz

- Quirin Thalhammer

- Alexander Thelen

- Riemschneider Stiftung

- Zeitbild Lab

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 4-Kanal-Audio/360° Projection Mapping

- Abmessungen

- Länge: 8m, Breite: 8m, Höhe: 6,50m

- Dauer

- 30min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.04.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 5

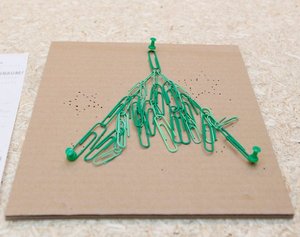

Oh Tannenbaum!

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Titel (en)

- Oh Tannenbaum!

- Untertitel

- Designers Christmas Trees

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

Der Titel der Ausstellung drückt in seiner Schreibweise sowohl die be- bis entgeisterte Betrachtung der Exponate als auch die be- bis entgeisterte gestalterische Annäherung an das Thema aus. Ob begeisternd, bestürzend oder belächelt – jedes einzelne Exponat zeugt von einem ganz eigenen Bild des jeweiligen Gestalters vom Weihnachtsbaum, das mal mehr, mal weniger mit dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaums korrespondiert.

Kaum ein anderes Objekt bietet hier so viel Spielraum, zeigt so viel Potential: Das Nebeneinander des einerseits so Speziellen, des eindeutigen und verbreiteten Bilds – ein in grüne Nadeln, (rote) Kugeln und (weiße) Kerzen gewandeter Kegel – und des andererseits so viel Allgemeines implizierenden Symbols macht den Weihnachtsbaum zu einem solch besonderen Objekt.

Er ist heidnisch und christlich, er steht im Super- und auf dem Weihnachtsmarkt, steht für Fruchtbarkeit und Kommerz, im Wohnzimmer und auf dem Marktplatz – in Stockholm und Kapstadt, Miami und Peking – und bietet aus verschiedensten Positionen und Blickwinkeln entsprechend unterschiedliche Gesichter.

Dass dieser Baum in all den religiösen, profankulturellen, kommerziellen, formalen, historischen, familiären, sozialen und sonstigen Böden Wurzeln schlagen konnte und aus all diesen doch zu einer so eindeutigen und unverwechselbar immergrünen Ikone wuchs, scheint den Gestaltern so viele Ansatzpunkte zu Idealisierung, Ironisierung, Kritik, Collage, Persiflage, Hinterfragung, Überzeichnung, Verballhornung oder sonstiger Gestaltung zu bieten.

Vielleicht entlocken Ihnen die Motive ja auch ein entzücktes "Oh Ja!", das ein oder andere "Oh je" und vielleicht auch so manches "Oh nein!"...

Fröhliches Betrachten!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

- Beschreibung (en)

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

The unusual spelling in the title of the exhibition – “Oh” rather than the conventional “O” Tannenbaum – is intended to convey both the range of possible reactions to the works on show – from enthusiastic approval to bemused consternation – and the equally diverse creative approaches to the chosen theme. Whether it elicits a smile of amusement, an appreciative nod or a shocked gasp, each exhibit reflects its creator’s personal vision of the Christmas tree, which may or may not correspond to the standard image of this object.

Few other objects offer as much scope for interpretation or have such evocative potential as the Christmas tree. The combination of the specific and the universal is what makes it so unique – on the one hand there is the classic image of a cone-shaped object clad in green needles, (red) baubles and (white) candles, and on the other is the widespread recognition and value of this symbol.

The Christmas tree is both pagan and Christian; it can be found in supermarkets and at winter fairs; it represents fertility and commerce; it is put on display in living rooms and on public squares from Stockholm to Cape Town, Miami to Beijing – and takes on a new appearance from every different angle.

The fact that this tree has put down roots in all these different religious, secular, commercial, formal, historical, familial, social and other traditions, yet has still managed to grow into such an unmistakable evergreen icon, provides many valuable starting points for idealizing, ironic, critical, collaged, satirical, challenging, exaggerating, parodying and other individual forms of interpretation.

Now all that remains to be seen is which interpretations among those presented here will make you respond with a delighted “Oh yes!”, the occasional “Oh dear” and even the odd “Oh no!”...

Happy viewing!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2004 / 2013

- Ort

- Hochschule für Gestaltung

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Importiert am

- 03.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 45