"Deutschland"

| Begriff | Deutschland |

| Metakey | Land (creative_work:country) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Werk |

124 Inhalte

- Seite 1 von 11

Zweitausend Prozent GEILER

- Titel

- Zweitausend Prozent GEILER

- Titel (en)

- two thousand percent nicer

- Untertitel

- Über kreative Arbeit und Familie

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- About creative work and family

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Zweitausend Prozent GEILER – Über kreative Arbeit und Familie" setzt sich mit dem Thema Mutterschaft auseinander. Hierbei liegt der Fokus vor allem auf arbeitenden Müttern in der Kreativbranche. Mutterschaft ist in Arbeitskontexten oftmals mit negativen Vorurteilen behaftet, denen sich dieses Buch stellt, indem es die guten Aspekte von Mutterschaft und ihren Wert für Arbeitswelt und Gesellschaft thematisiert. In Interviews kommen 14 Mütter und ein Vater zu Wort, die ihre Erfahrungen und Perspektiven teilen. Umrahmt werden die Interviewaussagen von Illustrationen und einem Essay der Designjournalistin Zosia Swidlicka aus London. In einem Glossar können die herausgearbeiteten Aspekte nachgeschlagen werden.

- Beschreibung (en)

- “Zweitausend Prozent GEILER - Über kreative Arbeit und Familie” deals with the topic of motherhood. The focus here is primarily on working mothers in the creative industry. Motherhood is often associated with negative prejudices in work contexts, which this book confronts by addressing the good aspects of motherhood and its value for the world of work and society. In interviews, 14 mothers and one father share their experiences and perspectives. The interview statements are framed by illustrations and an essay by design journalist Zosia Swidlicka from London. A glossary provides information on the aspects discussed.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juli 2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 13,5cm x 19cm x 1,3cm (BHT)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Zweitausend Prozent GEILER

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 22.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 21

Jury2024

- Titel

- Jury2024

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 18.07.2024

- Stadt

- Land

- Auftrag durch

- Presse HFG

- Titel

- Jury2024

- Importiert am

- 22.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 41

Open Air Kino 2024 - Kino Im Blauen Salon

- Titel

- Open Air Kino 2024 - Kino Im Blauen Salon

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- OPEN AIR KINO

Und auch in diesem Jahr stürmen wir hinaus auf die grüne Wiese und frönen den lauen Juni-Nächten beim HfG Open Air Kino. Wir danken dem Open-Air-Kino-Gott, dass es ihn gibt und den extra-hellen 4KW-Xenon-Kolben, die die Nacht zum Tage machen, oder zumindest an den längsten Tagen des Jahres noch etwas auf der Leinwand erkennen lassen. In diesem Jahr nicht auf zwei Wochenenden aufgeteilt sondern an einem Stück durchgeballert, erwarten euch 5 Tage Festivalstimmung mit Musik, Kurzfilmen, Drinks und lecker Essen und natürlich nicht zuletzt einige der schönsten Dinge, die die siebte Kunst in den letzten 100 Jahren so hervorgebracht hat.

- OPEN AIR KINO

- Beschreibung (en)

- OPEN AIR CINEMA

Save the Date: OPEN AIR CINEMA in front of the HfG from June 20 - 24, 2024. This year we will once again storm out onto the green meadow and indulge in the balmy June nights at the HfG Open Air Cinema. We thank the open-air cinema god that he exists and invite you to 5 days of festival atmosphere with music, short films, drinks and some of the most beautiful things (films) that the seventh art has produced in the last 100 years.

- OPEN AIR CINEMA

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 20.06.2024 - 24.06.2024

- Dank an

- Ort: Institution

- Ort

- Grüne Wiese

- Stadt

- Land

- Titel

- Open Air Kino 2024 - Kino Im Blauen Salon

- Semester

- Importiert am

- 16.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 12

I used to think that I was made of Stone

- Titel

- I used to think that I was made of Stone

- Titel (en)

- I used to think that I was made of Stone

- Autor/in

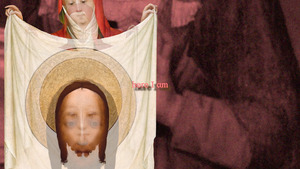

- Beschreibung (de)

- In der multimedialen Installation „I used to think that I was made of Stone“ werden die Besuchenden Zeug*innen eines nächtlichen Treffens von vier Personen, die nur durch ihre Stimmen präsent sind. Sie unterhalten sich über merkwürdige Objekte in ihrer greifbaren Nähe, führen nebensächliche Gespräche und verbringen einen Abend damit, Musik zu hören und zu tanzen. Ihre Körper bleiben in der Installation unsichtbar, die Objekte im Raum werden zu Spuren.

Durch das Sammeln, neu Arrangieren und Kombinieren von religiösen, (pop-)kulturellen und selbst produzierten Fragmenten im Raum verhandelt „I used to think that I was made of Stone”, wie Lücken und Ausschmückungen unsere Realitäten in der Gegenwart formen und welche Geschichten und Nacherzählungen sie produzieren. Dabei fragt es nach Autor*innenschaft und den Übersetzer*innen, die das Produzierte wortwörtlich über-setzen, weiter-tragen und fort-spinnen und somit stetig weiter produzieren. Sie bestimmen die Stofflichkeit der Geschichte, knoten die Fäden der Ausschmückungen, brennen Löcher und Lücken in das Gewebe und geben es weiter.

- In der multimedialen Installation „I used to think that I was made of Stone“ werden die Besuchenden Zeug*innen eines nächtlichen Treffens von vier Personen, die nur durch ihre Stimmen präsent sind. Sie unterhalten sich über merkwürdige Objekte in ihrer greifbaren Nähe, führen nebensächliche Gespräche und verbringen einen Abend damit, Musik zu hören und zu tanzen. Ihre Körper bleiben in der Installation unsichtbar, die Objekte im Raum werden zu Spuren.

- Beschreibung (en)

- In the multimedia installation “I used to think that I was made of Stone”, visitors witness a nighttime meeting of four people who are only present through their voices. They talk about strange objects within reach, have trivial conversations, and spend an evening listening to music and dancing. Their bodies remain invisible in the installation, while the objects in the room become traces of their presence.

By collecting, rearranging and combining religious, (pop) cultural and self-produced fragments in the space, “I used to think that I was made of Stone” explores how gaps and embellishments shape our realities in the present, and what stories they generate or retell. In doing so, it questions authorship and the role of translators, who literally translate, carry forward, and elaborate on what has already been produced, thus continuing the production process. They determine the material nature of the story, tie the threads of embellishment, burn holes and gaps into the fabric and pass it on.

- In the multimedia installation “I used to think that I was made of Stone”, visitors witness a nighttime meeting of four people who are only present through their voices. They talk about strange objects within reach, have trivial conversations, and spend an evening listening to music and dancing. Their bodies remain invisible in the installation, while the objects in the room become traces of their presence.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Februar 2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- „face imprint” (Textil, Wachs, 63 x 54 cm); „about veronica” (Textil, Stickerei, 84 x 67 cm); „about the cloth” (Projektion, 12 Seiten); „I used to think” (HD-video, Audio, 13:46 min); „toad” (Ton, Wachs, 11 x 13 cm); „wax and stones” (Wachs, Schwelle TV HIFI, 20 x 6 cm); „wax and stone” (Wachs, Stein, 40 x 40 x 10 cm); „everyone” (Reader, 9,5 x 15,2 cm, 36 Seiten); „glasses” (4 Kristallgläser, 5 x 7 cm, Wachs); „jumping rope” (Seil, 2 m); „gestalt mit großem hut” (Keramik, 6 x 7 cm); „fabric n°1” (Textil, Wachs, 57 x 41cm); „fabric n°2” (Textil, Wachs, 60 x 45 cm); „y” (Textil, Wachs, 25 x 15 cm); „woven temple, hidden cocoon #3” (Playlist, 43 Tracks); „wine fountain” (Glas, Pumpe, Wein, 20 x 20 x 110 cm); „cushion” (Textil, Watte, Stickerei, 15 x 15 cm)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- I used to think that I was made of Stone

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 14

sentimental gentle rental

- Titel

- sentimental gentle rental

- Untertitel

- performance for a portative organ

- Autor/in

- Beschreibung (de)

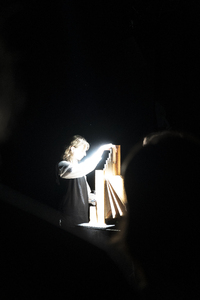

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- Beschreibung (en)

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

The work is based on research on nuns in medieval monasteries. The portative organ shapes the performance through its rhythmic breath-like cadence. The limited tonal range is expanded by using tools to adjust pipe lengths, producing higher tones and creating friction with overtones, dissonances, and oscillating frequencies. The performers synchronize their breath with the instrument, creating a delicate balance of sound and silence, transforming the organ that was borrowed from an organ builder into a vessel of gentle sentimentality and temporal transcendence.

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Jonathan Blaschke

- Julius Bläser

- Pauline Cemeris

- Tamara Goerhinger

- Jana Hofmann

- Matthias Holznagel

- Line-Gry Hørup

- Bruno Jacoby

- Rafael Jörger

- Alexander Knoppik

- Vincent Krüger

- Mona Mayer

- Isabel Motz

- Nina Overkott

- Nis Petersen

- Tereza Ruller

- Sebastian Schäfer

- Josephine Scheu

- Isabel Seiffert

- Saskia van der Meer

- Mathis Walter

- Leia Morgana Walz

- Sprache

- Material

- Dauer

- 8 min – theoretically infinite

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- sentimental gentle rental

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

Guter Dinge

- Titel

- Guter Dinge

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Guter Dinge" ist ein choreografischer Dialog zwischen drei Maschinendingen und einem Performer und verbindet Elemente aus Theaterstück, Installation und Tanz.

- Beschreibung (en)

- "Guter Dinge" is a choreographic dialogue between three machine-things and one performer, combining elements from theater play, installation and dance.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Dauer

- ca. 40 Min.

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Trailer: https://vimeo.com/455579122

- Bemerkungen

- Aufbau und Organisatorisches:

Das Publikum kann sich frei im Raum bewegen (und dabei den Mindestabstand einhalten).

Für ATELIER No. 64 kann die ursprünglich etwa 40minütige Fassung auf etwa 15 Min gekürzt werden.

Gekürzte Fassung für PACT Zollverein: ca 15min (original ca. 40min)

- Aufbau und Organisatorisches:

- Titel

- Guter Dinge

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

Bad Readings

- Titel

- Bad Readings

- Autor/in

- Beschreibung (de)

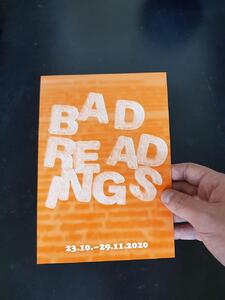

- "Bad Readings" zeigt Manifestationen affektiver und körperlicher Modi der Ausstellungserfahrung, die während eines im August 2020 von Diane Hillebrand einberufenen Workshops am Badischen Kunstverein entstanden. Abseits normierter und normalisierender Rezeptionsmuster näherte sich die "Bad Reading Group" der Ausstellung "If It’s For The People, It Needs To Be Beautiful, She Said" des Künstlers Jeremiah Day, die während der ersten Jahreshälfte im Kunstverein zu sehen war.

- Beschreibung (en)

- "Bad Readings" shows manifestations of affective and physical modes of exhibition experience that emerged during a workshop convened by Diane Hillebrand at Badischer Kunstverein in August 2020. Moving away from standardized and normalizing patterns of reception, the "Bad Reading Group" approached the exhibition "If It's For The People, It Needs To Be Beautiful, She Said" by artist Jeremiah Day, which was on view at the Kunstverein during the first half of the year.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2020 - 29.11.2020

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Bad Readings

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 15

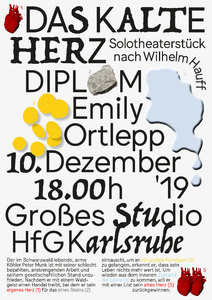

Das kalte Herz

- Titel

- Das kalte Herz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Für das Solotheaterstück DAS KALTE HERZ wurde das 1827 veröffentlichte Märchen von Wilhelm Hauff als Vorlage für die Stückentwicklung genommen. Inhaltlich wurde der Fokus auf die gesellschaftskritischen Themen des Märchens von Leistungsgesellschaft, Streben nach Erfolg, Sehnsucht nach Anerkennung, Sicherheit und Liebe gelegt und in die heutige Zeit transferiert.

- Beschreibung (en)

- For the solo play DAS KALTE HERZ, the fairy tale published in 1827 by Wilhelm Hauff, published in 1827, was taken as the basis for the development of the play. In terms of content, the focus was on the fairy tale's socially critical themes of meritocracy, striving for success, longing for recognition, security and love, and transferred to the present day time.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 10.12.2019

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Das kalte Herz

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 5

Ungeordnete Zustände

- Titel

- Ungeordnete Zustände

- Titel (en)

- Disorderly Conditions

- Untertitel

- Abtrag I Fragmentierung I Zerfall I Austrag I Verschwinden: Kleingärten an der Stuttgarter Straße Karlsruhe

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Removal I Fragmentation I Decay I Dismantling I Disappearance: Allotment gardens on Stuttgarter Straße in Karlsruhe

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung "Ungeordnete Zustände" erzählt in unterschiedlichen Strängen von der Auflösung der Kleingärten an der Stuttgarter Straße in Karlsruhe. Leonie Mühlen beobachtete diese Bewegungen, dokumentierte sie und nahm selbst daran teil. Die gezeigte Sammlung ist ein Versuch den Ort zu begreifen und zu konservieren. Eben diesen Ort im Abbruch, der in seiner Unordnung und seinem Ungehorsam Refugium für viele Dinge und Wesen war.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Ungeordnete Zustände" tells the story of the dissolution of the allotment gardens on Stuttgarter Straße in Karlsruhe in various strands. Leonie Mühlen observed these movements, documented them and took part in them herself. The collection on display is an attempt to understand and preserve the place. Precisely this place in demolition, which in its disorder and disobedience was a refuge for many things and beings.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 09.06.2021 - 27.06.2021

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Luisenstraße 32

- Stadt

- Land

- Titel

- Ungeordnete Zustände

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 2 17

The Plenum – A Scripted Play

- Titel

- The Plenum – A Scripted Play

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "The Plenum – A Scripted Play" behandelt das performative, das rituelle und das gemeinschaftsbildende Moment des Plenums als Planungstreffen selbstverwalteter Gruppen im politischen und kulturellen Kontext.

Über den Zeitraum eines Jahres wurden "Plena" in unterschiedlichen Konstellationen durchgeführt, die die gruppeneigene Dynamik untersuchten und auf Basis eines sich verändernden Scripts, einem Theaterdrehbuch oder Code gleichend, in einer kollektiven Performance Ausdruck fanden.

Die dabei von der Gruppe gemachten Erfahrungen dienten nicht nur zur Dokumentation für Gewesenes, sondern wurden als neuer „Input“ sofort in das bestehende Script eingearbeitet. Das sich permanent verändernde Projekt konnte so nach Vorbild eines Computerprogramms transparent gestaltet werden und ermöglichte eine basisdemokratische Beteiligung aller Akteur:innen – unabhängig von präexistentem Wissen oder Erfahrungswerten.

Nach Vorbild von Jo Freemans Essay „The Tyranny Of Structurelessness“ stand das Schaffen offener und klarer Kommunikation bezüglich der eigenen Gruppenstruktur und deren „Balance of Power“ im Mittelpunkt der Treffen.

„The Plenum – A Scripted Play“ ist jedoch nicht nur ein reales Treffen einer politischen Gruppe, sondern schafft seine identitäre Notwendigkeit durch seine Schnittstelle mit der Simulation: Das Finden von Mehrheiten (oder Einstimmigkeiten), die Verteilung von Macht und Autorität innerhalb der eigenen Gruppe sowie der Entscheidungsfindungsprozess wurden in verschiedenen Modellen spielerisch erprobt und in ihren politischen und historischen Kontext eingeordnet. Der fiktive Aspekt der Treffen öffnete Spielräume zur Reflexion über das eigene Verhalten innerhalb von Gruppengefügen. Vielen dieser Simulationen dienten Computercodes, Brettspiele und politische Verfassungen zur Vorlage.

Einem jeden Treffen selbstverwalteter Gruppen wohnt immer – oft unbewusst – etwas Rituelles inne, das zum Schaffen der kollektiven Identität von hoher Bedeutung ist. Das Wiederholen planerischer Abläufe und die kodifizierten, gruppenspezifischen Kommunikationsregeln entscheiden über Zugehörigkeit zur Gruppe und sind identitäts- und sinnstiftend.

Was vom Plenum bleibt, sind Simulationsskizzen, ein (beinahe) gegründeter Verein, eine intensive Auseinandersetzung um Vergütungsmodelle in einer nonmonetären Mikrowirtschaft und das Erarbeiten nachhaltiger Strukturen für die eigene kulturelle und politische Praxis, die sich bis heute fortsetzen. Sichtbar von alledem ist nichts, außer die Spuren, die wir stigmergisch hinterlassen.

Diese Spuren: Der Raum, in dem wir uns treffen; das Feuer, um das wir uns versammeln; die Karten, aus denen wir ablesen können, was einmal besprochen wurde – und werden wird; und das Script, ein sich permanent veränderndes Programm, das es uns vielleicht einmal ermöglichen wird, eine sozial und ökologisch nachhaltige Existenz in der Kunst- und Kulturszene zu führen.

- "The Plenum – A Scripted Play" behandelt das performative, das rituelle und das gemeinschaftsbildende Moment des Plenums als Planungstreffen selbstverwalteter Gruppen im politischen und kulturellen Kontext.

- Beschreibung (en)

- "The Plenum - A Scripted Play" deals with the performative, ritual and community-building moment of the plenum as a planning meeting of self-organised groups in a political and cultural context.

Over the course of a year, "Plena" were held in different constellations, which examined the group's own dynamics and found expression in a collective performance based on a changing script, similar to a theatre script or code.

The experiences made by the group not only served to document what had already happened, but were also immediately incorporated into the existing script as new "input". The constantly changing project could thus be designed transparently, modelled like a computer program, and enabled the grassroots democratic participation of all actors - regardless of pre-existing knowledge or experience.

Inspired by Jo Freeman's essay "The Tyranny Of Structurelessness", the creation of open and clear communication regarding the group's own structure and its "balance of power" was at the centre of the meetings.

However, "The Plenum – A Scripted Play" is not just a real meeting of a political group, but creates its identitary necessity through its intersection with the simulation: finding majorities (or unanimity), the distribution of power and authority within one's own group and the decision-making process were playfully tested in various models and placed in their political and historical context. The fictitious aspect of the meetings opened up scope for reflection on one's own behaviour within group structures. Many of these simulations were based on computer codes, board games and political constitutions.

There is always – often unconsciously – something of ritual inherent to every meeting of self-governed groups, which is of great importance for creating a collective sense of identity. The repetition of planning processes and the codified, group-specific communication rules determine membership of the group and create identity and purpose.

What remains of the plenum are simulation sketches, an (almost) founded association, an intensive debate about remuneration models in a non-monetary micro-economy and the development of sustainable structures for one's own cultural and political practice, which continue to this day. None of this is visible, except for the traces that we stigmergically leave behind.

These traces: the space in which we meet; the fire around which we gather; the cards from which we can read what has been – and will be – discussed; and the script, a constantly changing programme that will perhaps one day enable us to lead a socially and ecologically sustainable existence in the world of art and culture.

- "The Plenum - A Scripted Play" deals with the performative, ritual and community-building moment of the plenum as a planning meeting of self-organised groups in a political and cultural context.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 07.03.2023 - 18.04.2024

- Sprache

- Ort

- Plenarwohnung, Atelier von K.-J. Overkott, Günther-Klotz-Anlage, Schlosspark, Stephanienstraße (bei Sven), Sophienstraße (bei Tim), auf dem Dach, ßpace.

- Stadt

- Land

- Titel

- The Plenum – A Scripted Play

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 16.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

all the things you are.

- Titel

- all the things you are.

- Untertitel

- Die Lebenszeichen von Wolfgang Schmidt

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Signs of life from Wolfgang Schmidt

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der Künstler und Grafiker Wolfgang Schmidt (* 24. Juli 1929; † 8. März 1995) begann 1972 mit der Gestaltung seines individuellen Zeichensystems: Den Lebenszeichen. Bis 1979 waren von den geplanten 893 Zeichen 262 fertiggestellt, in Kombination miteinander ergeben sich aus ihnen über 394 Variationen. [...] Die Ausstellung "all the things you are." geht diesem Katalog nach und zeigt neben originalen Drucken, auch eine Auswahl an Manuskripten und Plänen. [...] Die Exponate in der Ausstellung werden durch neu entstandene Arbeiten ergänzt, welche die durch Schmidts Zeichensystem aufgeworfenen Fragen nach Identität, Emotion und Kommunikation aufgreifen.

- Beschreibung (en)

- The artist and graphic designer Wolfgang Schmidt (* July 24, 1929; † March 8, 1995) began designing his individual sign system in 1972: the signs of life. By 1979, 262 of the planned 893 signs had been completed; in combination with each other, they resulted in over 394 variations. [...] The exhibition "all the things you are." explores this catalog and shows original prints as well as a selection of manuscripts and plans. [...] The exhibits in the exhibition are supplemented by newly created works that address the questions of identity, emotion and communication raised by Schmidt's system of signs.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Digitalisierung der Lebenszeichen:

Massimiliano Audretsch, Jona Dienst, Rana Karan & Alper Kazokoglu, Victoria Langmann, Yannick Nuss, Felix Plachtzik, Bernadeta Rimutyte

Gestaltung der Lebenszeichen Hoodies:

Janina Capelle und Hanna Scherwinski

Leihgaben: Anke Schabacker, Inez Franksen, INTeF Darmstadt

Sponsoring und Unterstützung:

Stiftung Landesbank Baden-Württemberg

Kulturbüro Karlsruhe

AStA der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Badischer Kunstverein

DUSS Maschinenfabrik

Leitner Ausstellungssysteme

- Digitalisierung der Lebenszeichen:

- Titel

- all the things you are.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

HOCHHAUS Audiowalk

- Titel

- HOCHHAUS Audiowalk

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der HOCHHAUS Audiowalk führt die Teilnehmer*innen an spezifische Orte des Hochhauses der Kaiserallee 15 in Karlsruhe und lässt das Gebäude zum Hauptakteur werden. In neun Audiotracks werden collageartig Texte aus verschiedenen Perspektiven verarbeitet.

- Beschreibung (en)

- The HOCHHAUS audio walk takes participants to specific locations in the high-rise building at Kaiserallee 15 in Karlsruhe, making the building the main protagonist. In nine audio tracks, texts from different perspectives are collaged together.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 20.07.2019

- Mitwirkende

- Dauer

- 55 min

- Ort

- Hochhaus Kaiserallee 15

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Referenzen:

J.G. Ballard: Hochhaus

EWG Wohnzentrum Kaiserallee Informationsprospekt von 1968

Interviews mit Bewohner*innen der Kaiserallee 15

Interview mit Hausmeister der Kaiserallee 15

George Perec: Träume von Räumen

Unter der Verwendung von:

Magix Music Maker

Mit Sounds und Musik von:

white bicycle

Title: April Sun Playalong

Link: https://www.audiyou.de/beitrag/april-sun-playalong…

(Veränderungen wurden vorgenommen)

Starscade

Title: sfx-radio-static.flac

Link: https://freesound.org/people/Starscade/sounds/3973…

(Veränderungen wurden vorgenommen)

Satuniman

Title: Gramophone

Link: https://freesound.org/people/Setuniman/sounds/1785…

(Veränderungen wurden vorgenommen)

- Referenzen:

- Titel

- HOCHHAUS Audiowalk

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 15