"DE"

| Begriff | DE |

| Metakey | Sprache (creative_work:language) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Werk |

53 Inhalte

Filter werden geladen

- Seite 1 von 5

Big Hat Big Problems

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Titel (en)

- Big Hat Big Problems

- Untertitel

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

Aus diesen Fragen heraus entstand Big Hat Big Problems – eine Reihe von Zusammenkünften. Sowohl im physischen als auch im metaphorischen Sinne ist Big Hat Big Problems ein Ort der ständigen Verhandlung und des Austauschs, aber auch des Verweilens. In der Struktur gibt es Referenzen zu literarischen Salons. Lesungen, Gespräche, dicke Teppiche, gemütliche Sessel und gedimmtes Licht. Ein entscheidender Unterschied: Die Gästeliste ist nicht exklusiv.

Big Hat Big Problems ist eine Einladung, das Buch nicht wie üblich als ersten Schritt des Veröffentlichens zu begreifen, sondern als Mittel, um Öffentlichkeiten zu schaffen. An diesen Öffentlichkeiten bedient sich Filler, denn aus jedem Treffen sollen Nachträge der Beitragenden, aber auch Einfälle oder offene Fragen der Teilnehmenden hervorgehen und festgehalten werden. Diese sollen das anfängliche Skript und somit den Inhalt des Buches fortschreiben. Als Gegenthese zum traditionellen Austellungskatalog, der ein Projekt abschließt, wird der Katalog zu Big Hat Big Problems durch jede Veranstaltung erweitert. Er ist modular, jede Zusammenkunft ein Kapitel.

Das Programm ist nicht thematisch gegliedert, Schwerpunkt liegt auf ephemeren Aspekten. Die Fokussierung auf einen Abend – dass alles nur einmal zu hören oder zu sehen ist –

lenkt die Kuration. Den Großteil der Beiträge machen gelesene Texte aus, auch die Aufnahme eines Hörspiels wird nur einmal abgespielt. Die Straße vor dem Ausstellungsraum wird auch durch eine große Kreidezeichnung bespielt. Der Salon öffnet sich; veröffentlicht sich. Im Grunde ist das schon Kunst im öffentlichen Raum, am nächsten Tag aber wieder weg. Das Programm hat keinen Zeitplan, nur eine Reihenfolge und im Laufe des Abends kommt es zu zufälligen Begegnungen und ungeplanten Beziehungen zwischen den Texten. Und innerhalb des Publikums auch, dass à la Salon in den Pausen zwischen den Interventionen über das Erfahrene diskutiert. Big Hat Big Problems will zeigen, dass jede Bewegung und jedes Verstehen nur im Bezug auf andere und ihre Worte möglich ist – auch das Verstehen der eigenen Position, der eigenen Arbeitsweisen und ihrer Wirkung. Kunst, die uns oder etwas berührt, entsteht stets im Dialog mit den Ideen anderer.

Es bleibt Raum für Zweifel, für unvollendete Gedanken und ein Glas zwischendurch. Es gibt keine Botschaften zu entschlüsseln – nur die Einladung, Mehrdeutigkeiten zu akzeptieren.

Die Dokumentation ist absichtlich reduziert, um Performer*innen aber auch Besucher*innen einen freien Raum zu geben.

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

- Beschreibung (en)

- Filler Verlag is an independent platform for the book and for the discourse that emerges from it. “Publishing” is not understood as an act of distribution, but as an act of sharing. The focus is on collective development and the promotion of discourse. With this experimental approach, Filler thinks the book further: How can it remain relevant as a medium in an increasingly digital and fast-moving world? What role do independent publishers play in an age dominated by mass production and standardization? these questions gave rise to Big Hat Big Problems - a series of gatherings. In both a physical and metaphorical sense, Big Hat Big Problems is a place of constant negotiation and exchange, but also of dwelling. There are references to literary salons in the structure. Readings, conversations, thick carpets, cozy armchairs and dimmed lights. One decisive difference: the guest list is not exclusive.Big Hat Big Problems is an invitation to see the book not as the first step towards publication, as is usually the case, but as a means of creating publics. Filler makes use of these publics, as each meeting is intended to produce and record additions from the contributors, as well as ideas or open questions from the participants. These are intended to continue the initial script and thus the content of the book. As an antithesis to the traditional exhibition catalog that concludes a project, the catalog for Big Hat Big Problems is expanded through each event. It is modular, each meeting is a chapter, the program is not thematically structured, the focus is on ephemeral aspects. The focus on the single evening - that everything can only be heard or seen once - guides the curation. The majority of the contributions consist of read texts, even the recording of a audio play is only played once. The street in front of the exhibition space is covered by a large chalk drawing. The salon opens up; publishes itself. Basically, this is already art in public space, but it's gone again the next day. The program has no schedule, only a sequence, and in the course of the evening there are chance encounters and unplanned relationships between the texts. And within the audience, too, that à la Salon discusses what they have experienced in the breaks between the performances. Big Hat Big Problems wants to show that every movement and every understanding is only possible in relation to others and their words - including the understanding of one's own position, one's own working methods and their effect. Art that touches us or something is always created in dialog with the ideas of others. There is room for doubt, for unfinished thoughts and a glass in between. There are no messages to decipher - only the invitation to accept ambiguity. The documentation is intentionally reduced to create an open space for both performers and visitors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 3./15. Juli 2025, fortlaufend

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

Die Ausstellung versammelt Material in verschiedenen Formen, die den Barbarastollen und damit verbundene Aspekte erforschen. Anhand von Artefakten, die bei mehreren Besuchen im und um den Stollen herum gefunden wurden – Fotos, Geschichten, Zeitungsartikeln, E-Mails, Archivdokumenten, Ton- und Videoaufnahmen –, untersucht die Ausstellung, wie das Archiv im Stollen funktioniert und warum es noch existiert.

Themen wie Sicherheit, atomare Bedrohung, Hierarchien in der Archivauswahl, Langzeitbotschaften, Atomsemiotik, Friedensbewegung in Süddeutschland in den 80er Jahren werden verhandelt. Durch die Zusammenführung verschiedener Perspektiven auf die Idee eines zentralen Bergungsortes wurde ein Raum geschaffen, der die Besucher dazu anregt, sich kritisch mit den angesprochenen Themen auseinanderzusetzen.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

- Beschreibung (en)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

The exhibition is gathering material of different forms researching the site of the Barbarastollen. Through several site visits inside and around the mine, photographs, stories, newspaper articles, e-mails, archival documents, sound recordings and videos investigate on how the archive works and why it still exists touching on topics of safety, nuclear threat, hierarchies in archive selections, long-time messages, atom semiotics, the peace- movement in south Germany in the 80s.

Through bringing together different perspectives on the idea of the central Salvation Site a room was created to encourage visitors to critically from their own idea on the topics addressed.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.07.2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 04.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 19

SUB_TRAKT

- Titel

- SUB_TRAKT

- Titel (en)

- SUB_TRAKT

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

Im Lichthof 3 wird mit einer Kamera das Geschehen im Raum von oben erfaßt. Personen innerhalb des so beobachteten Bereichs erfahren eine direkte akustische Rückkopplung ihrer Bewegungen über ein an Traversen aufgehängtes 4-Kanal-Lautsprechersystem. Jedes sich bewegende Objekt im Kamerabild generiert eine Klangstruktur im Raum, die sich – abhängig von Größe, Geschwindigkeit und Distanz der Objekte untereinander– verändert. Der Klang verstummt, wenn im Lichthof 3 keine Bewegungen mehr registriert werden.

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 28.01.2002 - 01.02.2002

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- täglich von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof und Medientheater

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- SUB_TRAKT

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 07.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Untertitel

- Film als Kunst, Filmkunst, Film und Kunst

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „‚Ballet Mécanique‘ ist zu einer Zeit entstanden, die als Höhepunkt, und immer wieder auch als Wendepunkt in Légers Malerei verstanden wird. Der Film fügt sich nicht nur in seine künstlerische Konzeption ein, sondern hat diese auch zum Thema. ‚Ballet Mécanique‘ ist ein Manifest, nicht nur für seine Kunst, sondern auch für das Kino. Wie bei seinen Literatenfreunden ist Légers intensive Auseinandersetzung mit dem Kino von einer doppelten Intention geprägt, von deren Hinwendung zu dem jungen Medium als potentiellen Mittel, die eigene Kunst zu reformieren, und vom Entwurf eines neuen Konzepts von Film, der seinerseits durch die gestalterische Intervention von Dichtern und Malern zu seinen eigenen Ausdrucksmitteln findet."

- Beschreibung (en)

- “'Ballet Mécanique' was created at a time that is seen as a high point, and also repeatedly as a turning point, in Léger's painting. The film not only fits into his artistic conception, but also has it as its theme. 'Ballet Mécanique' is a manifesto, not only for his art, but also for cinema. As with his literary friends, Léger's intensive engagement with cinema is characterized by a double intention, by their turn to the young medium as a potential means of reforming their own art, and by the design of a new concept of film, which in turn finds its own means of expression through the creative intervention of poets and painters.”

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- Juli 1997

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1997 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

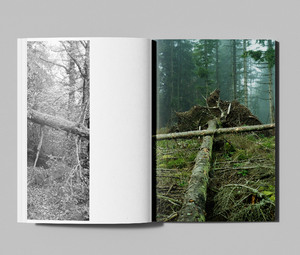

In den Wald gehen

- Titel

- In den Wald gehen

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „In den Wald gehen“ ist eine fotografische Reise durch den Lebensraum Wald, der seine Entwicklung über die letzten Jahrzehnte sowie die Beziehung der Menschen zu diesem besonderen Ort untersucht und in einem Buch zusammenfasst. Über Interviews kommen Personen aus verschiedenen Altersgruppen zu Wort und teilen ihre Ansichten zu Themen wie Kindheit, Erinnerungen, Heimat und Veränderung in Bezug auf den Wald. Diese Interviews werden durch Bildstrecken begleitet, welche als eine Momentaufnahme den aktuellen Zustand unserer Wälder dokumentieren. Eine Broschüre fungiert als Beilage zum Buch und erarbeitet, über einen Essay, den historischen Kontext der deutschen Wälder in Bezug auf Literatur und Kunst, um kollektive Wahrnehmungsmuster aufzuzeigen und zu erläutern.

- Beschreibung (en)

- “Going into the forest” is a photographic journey through the forest, examining its development over the last few decades and people's relationship to this special place, summarizing it in a book. Through interviews, people from different age groups share their views on topics such as childhood, memories, home and change in relation to the forest. These interviews are accompanied by a series of pictures that document the current state of our forests as a snapshot. A brochure acts as a supplement to the book and uses an essay to develop the historical context of German forests in relation to literature and art in order to show and explain collective patterns of perception.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Januar 2025

- Sprache

- Abmessungen

- 180mm x 250mm

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- In den Wald gehen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 11.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 12

Testzentrum für chronischen Automobilismus

- Titel

- Testzentrum für chronischen Automobilismus

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Radweg Ende, kein Zebrastreifen, Parkplatz voll, Bahn verpasst and stop and go, jemand hupt alle schauen, rote Ampel niemand da, falsch abgebogen, Licht vergessen, vollgas Lichthupe, Überholmaneuver trotz Geschwindigkeitsbegrenzung, ups! Personenschaden, Spiegel abgebrochen, Fenster runter „Arschloch!“, selber! Brumm. Kennen Sie das?

Verkehr ist eine höchst emotionale Angelegenheit. Die vielen kleinen Entscheidungen, die wir im automobilen Individualverkehr treffen müssen, sind immer auch mit einem Risiko behaftet. Sehen wir den "Personenschaden" als Katastrophe an, so müssen wir doch zugeben, dass auch die kleinen Fehlentscheidungen für Stress, Frust und Wut sorgen können. Ebendiese Reaktionen möchten wir im Kontext der sogenannten Mobilitätswende anerkennen, attestieren und aus ihnen Forderungen ableiten, die wir gerne für unsere Besucher*innen an die lokalen Behörden weiterleiten.

Auto, Fahrrad, Zufuß? Egal! Unsere 20-minütige Erstuntersuchung richtet sich an alle Verkehrsteilnehmer*innen. Erfahren Sie fachkundige Beratung und die Anwendung neuester Technologie. Tipp: Buchen Sie schon jetzt einen Termin und vermeiden Sie Wartezeiten. Wir freuen uns auf ihren Besuch!

- Radweg Ende, kein Zebrastreifen, Parkplatz voll, Bahn verpasst and stop and go, jemand hupt alle schauen, rote Ampel niemand da, falsch abgebogen, Licht vergessen, vollgas Lichthupe, Überholmaneuver trotz Geschwindigkeitsbegrenzung, ups! Personenschaden, Spiegel abgebrochen, Fenster runter „Arschloch!“, selber! Brumm. Kennen Sie das?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 25.03.2024 - 28.03.2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- GameMaker Studio 2 (Game)

- Abmessungen

- 5 x 7,5 m

- Dauer

- 25 Minuten (Erstuntersuchung)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Dank an: Alexander Knoppik, Alexander Thelen, Anna Haas (Badisches Staatstheater), Astrid Lindner-Maier, Barbara Kuon, Charlotte Singer, Christian Platz, Cornelia Herzog, Daniel Heiss (ZKM), Dario Schmid, Emelie Schreiner, Felix Fisgus, Franzi Wentz, Isabelle Schneider, Julian Kuf, Laura Richter, Leonie Mühlen, Martin Mangold (ZKM), Marvin Uhde (cant-deci.de), Max Bernhard, Miri, Omni-Mobil GmbH, Paula Schacke (die Anstoss e.V.), Pavel Polenz, Ralph Saam (Scheck-In Center Durlach), Richard Brunner, Sebastian Schäfer, Sebastian Schillbach, Sebastian Schönfeld, Silke Roth (die Anstoss e.V.), Susanne Henneberger (WERKRAUM: Karlsruhe e.V.), Susanne Schmitt, Sven Krahl, Timothée Charon, Tobias Keilbach, Tjark Schönfeld, Ute Wienberg (Badisches Staatstheater), Vlado Petrovic, Waldemar Schwab, Yun-Wen Liu

- Dank an: Alexander Knoppik, Alexander Thelen, Anna Haas (Badisches Staatstheater), Astrid Lindner-Maier, Barbara Kuon, Charlotte Singer, Christian Platz, Cornelia Herzog, Daniel Heiss (ZKM), Dario Schmid, Emelie Schreiner, Felix Fisgus, Franzi Wentz, Isabelle Schneider, Julian Kuf, Laura Richter, Leonie Mühlen, Martin Mangold (ZKM), Marvin Uhde (cant-deci.de), Max Bernhard, Miri, Omni-Mobil GmbH, Paula Schacke (die Anstoss e.V.), Pavel Polenz, Ralph Saam (Scheck-In Center Durlach), Richard Brunner, Sebastian Schäfer, Sebastian Schillbach, Sebastian Schönfeld, Silke Roth (die Anstoss e.V.), Susanne Henneberger (WERKRAUM: Karlsruhe e.V.), Susanne Schmitt, Sven Krahl, Timothée Charon, Tobias Keilbach, Tjark Schönfeld, Ute Wienberg (Badisches Staatstheater), Vlado Petrovic, Waldemar Schwab, Yun-Wen Liu

- Titel

- Testzentrum für chronischen Automobilismus

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 0

She and her, white and white

- Titel

- She and her, white and white

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Diese Ausstellung erzählt von mir, meiner Mutter und der Farbe Weiß, die für meine erste Erinnerung, Verzweiflung und letztlich Hoffnung steht. Weiß symbolisiert die Kraft, die mich immer wieder zum Ursprung zurückführt.

- Beschreibung (en)

- This exhibition is about me, my mother, and my connection to the world, exploring emotions through light, sound, and fog. White, my first memory from the womb, evolved from despair during personal crises to a symbol of hope and strength, guiding me back to life’s essence.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.12.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 2*3*4 M

- Dauer

- Die Gesamtlaufzeit des Audios beträgt zehn Minuten.

- Ort

- zkm Pavillon

- Stadt

- Land

- Titel

- She and her, white and white

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 12.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 10

Cooking Care

- Titel

- Cooking Care

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Welche Art von unbezahlter Sorgearbeit leistest du?

Fühlst du dich dafür wertgeschätzt?

Würdest du dir mehr Hilfe von Familienmitgliedern oder Freund*innen wünschen?

Die szenische Installation „Cooking Care“ zeigt eine pflanzen gefärbte Patchwork-Tischdecke, die die Geschichten von Valeria, Susanne, Anna, Heike und Anne und deren unbezahlten Sorgearbeit über eine Woche hinweg in sich aufgesogen hat. Sie möchte die unsichtbare Arbeit sichtbar machen, investierte Zeit würdigen und sie feiern. Sie bietet eine Bühne, um ihre Stimmen zu hören, Verbindungen zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Ausgangspunkt dieses Projekts war ein Abendessen mit fünf Frauen, die in verschiedenen Bereichen der unbezahlten Sorgearbeit tätig sind. An diesem Abend war das Kochen eine gemeinsame Aufgabe, die es allen ermöglichte, nicht nur den Prozess und das gemeinsame Essen zu genießen, sondern auch sich umeinder zu sorgen. Es wurde eine Reihe von vorbereiteten Fragen gestellt, um einen Raum für den Austausch von Geschichten, Zweifeln und Erfahrungen zu schaffen.

Darüber hinaus wurden die Teilnehmer ermutigt, die Stunden unbezahlter Sorgearbeit, die sie in den nächsten sieben Tagen leisteten, zu dokumentieren; sie sollten konkrete Zahlen auf Papier bringen, um die Stunden sowohl für sich selbst als auch für andere sichtbar zu machen. Sie wurden auch gebeten, die psychische Belastung zu dokumentieren, die sie in dieser Zeit erfahren haben. Anschließend wurden die dokumentierten Stunden unterschiedlicher Sorgearbeit und die entsprechende psychische Belastung in eine abstrakte Infografik – in Form einer Tischdecke – übersetzt.

Die Tischdecke besteht aus mehreren gleich großen Quadraten, die jeweils eine Stunde unbezahlter Pflegearbeit repräsentieren, die von diesen fünf Frauen im Laufe der sieben Tagen dokumentiert wurde. Die einzelnen Stoffstücke wurden mit essbaren, saisonalen und lokal beschafften Pflanzen gefärbt, von denen viele selbst gesammelt wurden. Sie wurden vorbehandelt und 24 bis 48 Stunden lang im Färbebad gekocht. Da es sich bei den Stoffen um gebrauchte Haushaltstextilien handelt, hat jedes Stück seine eigene Geschichte und variiert in seiner Fähigkeit, Farbe zu absorbieren. Daher war der Färbeprozess experimentell und variierte, was jedes Mal zu einem einzigartigen Ergebnis führte. Außerdem trug der unterschiedliche Wuchs der zum Färben verwendeten Pflanzen zur Vielfalt der Ergebnisse bei.

Jede gefärbte Farbnuance steht für eine andere Art von Pflegearbeit. Bei hoher psychischer Belastung wurden die Quadrate mit zusätzlichem Stoff durch die Quilting Technik verdickt. Die so entstandene Tischdecke dient somit als künstlerische Abstraktion der unbezahlten Sorgearbeit, die ihre Sichtbarkeit erhöhen soll.

- Welche Art von unbezahlter Sorgearbeit leistest du?

- Beschreibung (en)

- What kind of unpaid care work are you doing?

Do you feel appreciated for it?

Would you like to have more help from family members or friends?

The spatial installation 'Cooking Care' shows a plant-dyed patchwork tablecloth soaked in the stories of Valeria, Susanne, Anna, Heike und Anne and their unpaid care-workload of one week. It aims to reach visibility, to celebrate, and appreciate the time and effort put into that work, and to give their voices a stage to be heard, connected and empowered.

The starting point of this project was a dinner with five women who engage in different fields of unpaid care work. That evening, cooking was a shared task, allowing everyone to not only enjoy the process and feasting together but also to care for each other. A set of premeditated question was asked to create a space to share stories, doubts, and experiences.

Furthermore, the participants were encouraged to document the hours of unpaid care work they performed over the next seven days; to provide actual numbers on paper, making it visible both to themselves and to others. They were also asked to document the mental load they experienced during this time. Then, the documented hours of different care work and the according mental load were translated into an abstract infographic in the form of a tablecloth.

The tablecloth consists of multiple squares of identical size each representing one hour of unpaid care work as documented by these five women over the course of seven days. The individual fabric pieces have been dyed using edible, seasonal, and locally-sourced plants, many of which were self-collected. They were pre-treated and cooked in the dye bath for 24 to 48 hours. Since the fabric consists of second hand household textiles, each piece carries its own history and varies in its ability to absorb dye. Thus, the dyeing process was experimental and varied with each batch, resulting in a unique outcome every time. The different growth of the plants used for dyeing added to the variety.

Each dyed color shade stands for a different type of care work. When there was a high mental load reported, squares were also thickened with additional fabric by the quilting technique. The resulting tablecloth thus serves as an artistic abstraction of the unpaid care work that aims to increase its visibility.

- What kind of unpaid care work are you doing?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 14.01.2025 - 21.01.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Eike Buff

- Jaya Demmer

- Lina Determann

- Nele Faust

- Miki Feller

- Ricarda Fischer

- Severin Geißler

- Laura Haak

- Noa Haller

- Laurine Haller

- Line-Gry Hørup

- Anne Duk Hee Jordan

- Leonie Junker

- Florian Knöbl

- Hanne König

- Susanne Kriemann

- Jannik Lang

- James Langdon

- Helene Lauppe

- Yun-Wen Liu

- Nini Lue

- Mona Mayer

- Leonie Mühlen

- Kamilla Murtazina

- Kamilla Murtazina

- Kathrin Rüll

- Tereza Ruller

- Jette Schwabe

- Isabel Seiffert

- Merve Şimşek

- Leia Morgana Walz

- Judith Wolff

- Feminist Hiking Collective

- Sprache

- Abmessungen

- 180cm x 66cm x 400cm

- Dauer

- 23:18

- Ort: Institution

- Ort

- Im Innenhof und Garten der Schützenstraße 37, zwischen tv-Hifi, Ateliergemeinschaft und Wohnungen

- Stadt

- Land

- Titel

- Cooking Care

- Importiert am

- 14.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

Shaking the Archive

- Titel

- Shaking the Archive

- Titel (en)

- Shaking the Archive

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

Weltweit entstehen immer mehr „marginale“, „laterale" oder nicht-institutionelle, selbstinitiierte, informelle und kleine private Archive, die von der Politik öffentlicher Institutionen hinterlassene Lücken schließen und marginalisierten Personen und Realitäten eine Stimme geben. Dabei handelt es sich oft nicht um Archive im eigentlichen Sinne, sondern um Indizes oder kreative Projekte, die mit Materialien und Daten auf neuartige Weise umgehen. Parallel dazu und in Verbindung damit ist eine große Anzahl von forschungsbasierten kreativen Praktiken entstanden, die mit der Aneignung und Neuformulierung archivarischer Methoden arbeiten und damit auf eine Medienrealität im beschleunigten Wandel reagieren. Das Internet und die neuen Medien fordern dazu heraus, neue Sprachen und Methoden des Archivierens zu entwickeln, aber auch eine politisch-strategische, interdisziplinäre Debatte darüber zu führen, was es wirklich bedeutet, Archivmaterial zu teilen beziehungsweise zu kommerzialisieren. Die oben genannten Phänomene: subalterne Archive, forschungsbasierte künstlerische Praktiken und das Aufkommen neuer Medien erschüttern das Archiv – sowohl Inhalt als auch formal – auf unterschiedliche Weise. Gerade der Blick auf kleine und marginale Archivierungsinitiativen lässt uns die heutigen Herausforderungen im Feld der Archive verstehen: das kontinuierliche Aufzeichnen von Ereignissen, das dynamische und autonome Verwalten von Daten, das Dokumentieren und Bewahren möglichst aller Stimmen.

Das Thema des 30-jährigen Jubiläums der HfG Karlsruhe ist "The future of“. Die Zukunft können wir nicht gestalten, ohne uns den gegenwärtigen Fragen der Archivierung des Vergangenen zu stellen. Um unsere Sicht auf die Realität, auf konventionelle westliche Formen des Wissens, der Klassifizierung und der Bewertung in Frage zu stellen, um die jüngste Vergangenheit und ihre materiellen und „immateriellen“ Veränderungen zu dokumentieren, um die vielfältigen und miteinander verknüpften Dringlichkeiten der Gegenwart anzugehen, brauchen wir sowohl das Archiv als auch seine Erschütterungen. Anstatt den Begriff des Fortschritts in Bezug auf die Zukunft allgemein und insbesondere auf die Zukunft des Archivierens zu verwenden, möchten wir die Dimension der Zukunft unter dem Aspekt des Potenzials untersuchen.

Gastredner*innen sind u. a. der Künstler Lawrence Abu Hamdan, die Begründerin des Cyberfeminism Index Mindy Seu, die Direktorin der Villa Romana in Florenz Angelika Stepken und die Wissenschaftlerin Özge Çelikaslan.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Beschreibung (en)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

'Marginal/Lateral’ or non-institutional, self-initiated, informal and small private archives are cropping up across the globe to address gaps and offer a voice to marginalized bodies and realities. These are often not archives in the strict sense of the word, but come in the form of indexes or creative projects that reframe materials and data. Both in parallel and in conjunction, an unprecedented number of research based creative practices, which use appropriation and re-framing (by drawing from the archive or building it) as the basis for their work, and to make sense of a rapidly changing mediatic reality, have also emerged. The added context of the internet and the birth of new media have created the urgency to create a new language and method of archiving, as well for an ethical debate, across different disciplines, around what it really means to share (and often commodify) archival materials. The above fields of enquiry: subaltern archives, research based artistic practices and the emergence of new media are all shaking the archive—both in terms of content and container—in different ways. In order to re-shape our ways of keeping a dynamic record, of sorting and storing data, of preserving all voices, we cannot ignore small scale archival initiatives and attempts.

The theme of HfG’s 30 year anniversary is “the future of” and a future cannot be consciously built without facing a new set of questions around archiving present and past. In order to upend our learned assumptions about reality, about Western forms of knowledge, classification and value; in order to keep a record of the recent past and its material and immaterial transformations; in order to address the multiple, yet interconnected urgencies of the present, we need both the archive and the question, and neither of these ingredients can ever be static. Rather than adopting a notion of progress in relation to the future in general and the future of archiving more specifically, we would like to explore the idea of the future within the framework of potential.

Guests include artist Lawrence Abu Hamdan, Cyberfeminism Index Founder, Mindy Seu, director of Villa Romana in Florence, Angelika Stepken, researcher, Özge Çelikaslan and more.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 03.12.2022

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Titel

- Shaking the Archive

- Semester

- Importiert am

- 01.03.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 1

Textile Processing

- Titel

- Textile Processing

- Untertitel

- Punkte, Zeilen, Spalten; Vorläufer elektronischer Bildtechniken

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

“Die ersten Bilder, die von ihrem Bildkörper abgelöst wurden, bestanden aus einem Stapel gelochter Karten für die Verwendung im Jacquardwebstuhl. Der Bildcode ist hier noch begreifbar, das Bild, wenn es aus dem Stapel dieser Karten gewoben wird, ein textil-taktiles Produkt. Patricia Wallers Needle-Works zeigen die Leerstelle heutiger Bildmaschinen auf, wo Bilder auf Monitoren erscheinen, um im nächsten Moment schon wieder durch den nächsten (Netzhaut-) Eindruck ausgetauscht zu werden.”

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

- Beschreibung (en)

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

“The first images that were detached from their image body consisted of a stack of perforated cards for use in the Jacquard loom. The image code is still comprehensible here, the image, when woven from the pile of these cards, is a textile-tactile product. Patricia Waller's needle works show the blank space of today's image machines, where images appear on monitors only to be replaced by the next (retinal) impression in the very next moment.”

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02.11.1998

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Titel

- Textile Processing

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1998 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 2

The Plenum – A Scripted Play

- Titel

- The Plenum – A Scripted Play

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "The Plenum – A Scripted Play" behandelt das performative, das rituelle und das gemeinschaftsbildende Moment des Plenums als Planungstreffen selbstverwalteter Gruppen im politischen und kulturellen Kontext.

Über den Zeitraum eines Jahres wurden "Plena" in unterschiedlichen Konstellationen durchgeführt, die die gruppeneigene Dynamik untersuchten und auf Basis eines sich verändernden Scripts, einem Theaterdrehbuch oder Code gleichend, in einer kollektiven Performance Ausdruck fanden.

Die dabei von der Gruppe gemachten Erfahrungen dienten nicht nur zur Dokumentation für Gewesenes, sondern wurden als neuer „Input“ sofort in das bestehende Script eingearbeitet. Das sich permanent verändernde Projekt konnte so nach Vorbild eines Computerprogramms transparent gestaltet werden und ermöglichte eine basisdemokratische Beteiligung aller Akteur:innen – unabhängig von präexistentem Wissen oder Erfahrungswerten.

Nach Vorbild von Jo Freemans Essay „The Tyranny Of Structurelessness“ stand das Schaffen offener und klarer Kommunikation bezüglich der eigenen Gruppenstruktur und deren „Balance of Power“ im Mittelpunkt der Treffen.

„The Plenum – A Scripted Play“ ist jedoch nicht nur ein reales Treffen einer politischen Gruppe, sondern schafft seine identitäre Notwendigkeit durch seine Schnittstelle mit der Simulation: Das Finden von Mehrheiten (oder Einstimmigkeiten), die Verteilung von Macht und Autorität innerhalb der eigenen Gruppe sowie der Entscheidungsfindungsprozess wurden in verschiedenen Modellen spielerisch erprobt und in ihren politischen und historischen Kontext eingeordnet. Der fiktive Aspekt der Treffen öffnete Spielräume zur Reflexion über das eigene Verhalten innerhalb von Gruppengefügen. Vielen dieser Simulationen dienten Computercodes, Brettspiele und politische Verfassungen zur Vorlage.

Einem jeden Treffen selbstverwalteter Gruppen wohnt immer – oft unbewusst – etwas Rituelles inne, das zum Schaffen der kollektiven Identität von hoher Bedeutung ist. Das Wiederholen planerischer Abläufe und die kodifizierten, gruppenspezifischen Kommunikationsregeln entscheiden über Zugehörigkeit zur Gruppe und sind identitäts- und sinnstiftend.

Was vom Plenum bleibt, sind Simulationsskizzen, ein (beinahe) gegründeter Verein, eine intensive Auseinandersetzung um Vergütungsmodelle in einer nonmonetären Mikrowirtschaft und das Erarbeiten nachhaltiger Strukturen für die eigene kulturelle und politische Praxis, die sich bis heute fortsetzen. Sichtbar von alledem ist nichts, außer die Spuren, die wir stigmergisch hinterlassen.

Diese Spuren: Der Raum, in dem wir uns treffen; das Feuer, um das wir uns versammeln; die Karten, aus denen wir ablesen können, was einmal besprochen wurde – und werden wird; und das Script, ein sich permanent veränderndes Programm, das es uns vielleicht einmal ermöglichen wird, eine sozial und ökologisch nachhaltige Existenz in der Kunst- und Kulturszene zu führen.

- "The Plenum – A Scripted Play" behandelt das performative, das rituelle und das gemeinschaftsbildende Moment des Plenums als Planungstreffen selbstverwalteter Gruppen im politischen und kulturellen Kontext.

- Beschreibung (en)

- "The Plenum - A Scripted Play" deals with the performative, ritual and community-building moment of the plenum as a planning meeting of self-organised groups in a political and cultural context.

Over the course of a year, "Plena" were held in different constellations, which examined the group's own dynamics and found expression in a collective performance based on a changing script, similar to a theatre script or code.

The experiences made by the group not only served to document what had already happened, but were also immediately incorporated into the existing script as new "input". The constantly changing project could thus be designed transparently, modelled like a computer program, and enabled the grassroots democratic participation of all actors - regardless of pre-existing knowledge or experience.

Inspired by Jo Freeman's essay "The Tyranny Of Structurelessness", the creation of open and clear communication regarding the group's own structure and its "balance of power" was at the centre of the meetings.

However, "The Plenum – A Scripted Play" is not just a real meeting of a political group, but creates its identitary necessity through its intersection with the simulation: finding majorities (or unanimity), the distribution of power and authority within one's own group and the decision-making process were playfully tested in various models and placed in their political and historical context. The fictitious aspect of the meetings opened up scope for reflection on one's own behaviour within group structures. Many of these simulations were based on computer codes, board games and political constitutions.

There is always – often unconsciously – something of ritual inherent to every meeting of self-governed groups, which is of great importance for creating a collective sense of identity. The repetition of planning processes and the codified, group-specific communication rules determine membership of the group and create identity and purpose.

What remains of the plenum are simulation sketches, an (almost) founded association, an intensive debate about remuneration models in a non-monetary micro-economy and the development of sustainable structures for one's own cultural and political practice, which continue to this day. None of this is visible, except for the traces that we stigmergically leave behind.

These traces: the space in which we meet; the fire around which we gather; the cards from which we can read what has been – and will be – discussed; and the script, a constantly changing programme that will perhaps one day enable us to lead a socially and ecologically sustainable existence in the world of art and culture.

- "The Plenum - A Scripted Play" deals with the performative, ritual and community-building moment of the plenum as a planning meeting of self-organised groups in a political and cultural context.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 07.03.2023 - 18.04.2024

- Sprache

- Ort

- Plenarwohnung, Atelier von K.-J. Overkott, Günther-Klotz-Anlage, Schlosspark, Stephanienstraße (bei Sven), Sophienstraße (bei Tim), auf dem Dach, ßpace.

- Stadt

- Land

- Titel

- The Plenum – A Scripted Play

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 16.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Titel

- 'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In der Magisterarbeit „all the good girls go to hell – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe“ untersucht Louisa Raspé den Begriff der Hexe und die in der Figur existierende Ambivalenz. Ausgehend von der Unterscheidung von der „Hexe“ als negative Fremdbezeichnung und der »Hexe« als positive Selbstbezeichnung, sowie der damit zusammenhängenden Machtaspekte, beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage nach Subjektkonstruktionen und den Subjekten der Geschichtsschreibung im Gegensatz zu Erzählungen. Es geht um die Hexe als Figur der Übergänge und Grenzüberschreitungen, sowie ihren Beitrag zu gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Umbrüchen im westeuropäischen Kontext. In dieser Arbeit geht es darum eine kritische Perspektive auf die Konstruktion von Subjekt, Geschlecht und Macht einzunehmen und stellt zugleich die Frage, wie sich Widerständigkeit im Spannungsfeld zwischen Stigma und Empowerment ausdrücken lässt.

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- 'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0