Schaufenster Live

Schaufenster Live

| Titel |

|

| Titel (en) |

|

| Beschreibung |

|

110 Inhalte

- Seite 1 von 10

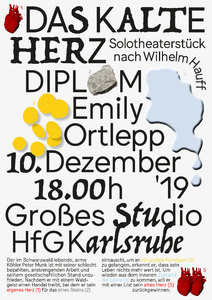

Das kalte Herz

- Titel

- Das kalte Herz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Für das Solotheaterstück DAS KALTE HERZ wurde das 1827 veröffentlichte Märchen von Wilhelm Hauff als Vorlage für die Stückentwicklung genommen. Inhaltlich wurde der Fokus auf die gesellschaftskritischen Themen des Märchens von Leistungsgesellschaft, Streben nach Erfolg, Sehnsucht nach Anerkennung, Sicherheit und Liebe gelegt und in die heutige Zeit transferiert.

- Beschreibung (en)

- For the solo play DAS KALTE HERZ, the fairy tale published in 1827 by Wilhelm Hauff, published in 1827, was taken as the basis for the development of the play. In terms of content, the focus was on the fairy tale's socially critical themes of meritocracy, striving for success, longing for recognition, security and love, and transferred to the present day time.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 10.12.2019

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Das kalte Herz

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 5

RE: Home

- Titel

- RE: Home

- Titel (en)

- RE: Home

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

Aber Zuhause ist nicht nur der Ort, an dem wir geboren und aufgewachsen sind; es ist auch der Ort (oder Zustand), an dem wir unsere Identität formen, und der psychologische Raum, in dem wir unsere Erinnerungen und Emotionen speichern. Bevor wir weggehen, erinnern wir uns an Zuhause als einen physischen Ort, der uns vertraut und beruhigend ist, aber nachdem wir weggegangen sind, wird es allmählich weniger zu einem konkreten Bild und mehr zu einem fließenden, psychologischen Konzept. Es ist nicht nur ein Verlust, sondern ein Prozess des Findens und Schaffens eines neuen Zuhauses.

In der modernen Welt, in der sich so vieles so schnell verändert, erfinden wir uns ständig neu und das Zuhause ist kein festes Konzept, sondern wird durch die Orte, Erfahrungen und Beziehungen, die wir bewohnen, neu definiert. Heimat ist unser Ausgangspunkt und bleibt nicht unbedingt an einem Ort; vielmehr bewegen und verändern wir uns und entdecken und schaffen auf diesem Weg neue Formen von Heimat.

Was bedeutet also Zuhause für uns und wie schaffen wir es?

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

- Beschreibung (en)

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

But home isn't just the place where we were born and raised; it's also the place where we form our identity, and the psychological space where we store our memories and emotions. Before we leave, home is remembered as a physical place that is familiar and comforting, but after we leave, it gradually becomes less of a concrete image and more of a fluid, psychological concept. It's not just a loss, but a process of finding and creating a new home.

In the modern world, where so much is changing so quickly, we are constantly re-creating ourselves, and home is not a fixed concept, but is redefined by the places, experiences, and relationships we inhabit. Home functions as our base point, and it doesn't necessarily stay in one place; rather, we move and change, discovering and creating new forms of home along the way.

So, what does home mean to us, and how do we create it?

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Ausstellung

- Abmessungen

- Main : 1 m x 2 m x 2 m (H x B x D), Sub ø 180 cm, H: 2.5 m

- Dauer

- The imaginative narrations take about 10 minutes. / 12.03.2025 - 14.03.2025

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- RE: Home

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 10.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

Prolog 1 (Pavillon)

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Titel (en)

- Prolog 1 (Pavilion)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

Die Arbeit, die am 23. Oktober 2018 von 17-20 Uhr in einem rundumverglasten Pavillon der 1960er Jahre Moderne, an der Brauer-, Ecke Gartenstraße in Karlsruhe stattfand, bestand auf Handlungsebene aus dem Putzen des Inneren des Pavillons. Über vier an den Ecken des Pavillons angebrachte Lautsprecher hörten die sich im umliegenden Park befindenden Besucher*innen Textfragmente über den Pavillon: seine räumliche Verortung, seine (Un)-Zugänglichkeit auf institutioneller und baulicher Ebene sowie seine Architektur – Akten, Erzählungen, Spekulationen. Über drei Stunden Laufzeit verdichteten sich diese immer auch durch die Folie des Putzaktes ausgesuchten, verfassten und montierten Textfragmente zu einer offenen Erzählung.

Aus einer ursprünglich intuitiven Affinität zu diesem Ort sollte die Arbeit über das Putzen in genau diesem Pavillon stattfinden – Architektur der Nachkriegsmoderne, ein Kantinengebäude, angeblich von Egon Eiermann erbaut. Ein Gebäude, das der vielbefahrenen Straßenkreuzung den Rücken zudreht, eigentlich prominent platziert ist, aber von den meisten Passierenden unentdeckt bleibt – ein Ort, der auf vielen Ebenen changiert zwischen Sichtbarkeit, Unzugänglichkeit, Intransparenz und Mysterium.

Erst durch den langen Prozess, überhaupt Zugang zu dem ungenutzten Hochparterre des Gebäudes zu erhalten, und die damit einhergehenden intensiven Nachforschungen, verschob sich der Fokus der Arbeit hin zum Gebäude selbst und seiner schwer zu durchdringenden, sich nie ganz ergründenden Geschichte. Der Versuch, das Gebäude als Ausstellungsort zu nutzen, wurde in diesem Prozess Teil der Arbeit selbst.

So fanden diese unterschiedlichen Formen der Aneignung, das Putzen und die Recherche, letztlich wieder zusammen, am 23. Oktober 2018: einen Tag im Leben des Pavillons markierend, an dem alle Anwesenden zu Zeitzeug*innen seiner Existenz wurden. Die Besucher*innen befanden sich – die Textfragmente hörend – draußen im Park, während Judith Milz sich zeitgleich – als einzige Person – im Inneren des Pavillons befand, ihn drei Stunden lang putzte, während es draußen erst dämmerte und dann dunkel wurde, bis schließlich, Lichter aus, Tür zu, der Pavillon geputzt, der Abend vorbei war.

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

- Beschreibung (en)

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

The work, which took place on October 23, 2018, from 5 to 8 p.m., in a glass-walled pavilion from the modernist 1960s located at the corner of Brauerstraße and Gartenstraße in Karlsruhe, consisted, on the level of action, of cleaning the interior of the pavilion. Through four speakers mounted at the corners of the structure, visitors in the surrounding park could hear fragments of text about the pavilion: its spatial positioning, its (in)accessibility on both institutional and architectural levels, and its architecture—documents, narratives, speculations. Over the course of three hours, these curated, composed, and edited text fragments—always filtered through the act of cleaning—accumulated into an open-ended narrative.

The initial impulse to realize this work in exactly this pavilion arose from an intuitive affinity with the site—post-war modernist architecture, a former cafeteria building, allegedly designed by Egon Eiermann. A structure that turns its back on a busy intersection, prominently situated yet largely unnoticed by passersby—a place that wavers on many levels between visibility, inaccessibility, opacity, and mystery.

Only through the prolonged process of gaining access to the building’s unused raised ground floor—and the intensive research that this required—did the focus of the work begin to shift toward the building itself and its elusive, never fully graspable history. The attempt to use the building as an exhibition site ultimately became part of the work itself.

Thus, these different forms of appropriation—cleaning and research—converged once more on October 23, 2018: marking a day in the life of the pavilion on which all those present became witnesses to its existence. While the audience stood outside in the park listening to the audio fragments, Judith Milz—alone inside the pavilion—cleaned the space for three hours, as dusk settled and darkness fell, until finally, with the lights turned off and the door closed, the pavilion was cleaned, and the evening was over.

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 3 Stunden

- Ort

- Pavillion, Brauer- Ecke Gartenstraße Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- In den Archivierungsdokumenten finden Sie einen Text über die Entstehung der Arbeit. In der Online Fassung des PDFs sind zwei Informationen geschwärzt, die aber in der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe vor Ort – bei Interesse – eingesehen werden können. Wenden Sie sich hierzu bitte an das Archiv der HfG Karlsruhe. Außerdem können Sie versuchen mich unter folgender Emailadresse zu erreichen: judith.friederike.milz@gmail.com

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 14

Emil

- Titel

- Emil

- Titel (en)

- Emil

- Untertitel

- Typografie als Medium historischer Sichtbarkeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A typographic revival reflecting historical erasure

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

Ein zentrales Element des Projekts ist das Revival der Bernhard Antiqua von Lucian Bernhard. Die Schrift wurde für die zeitgenössische Nutzung digital neu interpretiert und prägt die gesamte visuelle Ebene des Projekts – von der Plakatserie über die Ausstellungsgestaltung bis hin zur Vortragspräsentation. So wird Typografie zum Untersuchungsgegenstand und zum gestalterischen Werkzeug der Erinnerung.

Für Julian Jaffé, Nachfahre einer jüdischen Familie, die im Nationalsozialismus ins Exil gezwungen wurde, ist "Emil" nicht nur ein typografisches Projekt, sondern auch ein persönlicher Akt des Erinnerns.

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

- Beschreibung (en)

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

A central element of the project is the revival of Bernhard Antiqua by Lucian Bernhard. The font has been digitally reinterpreted for contemporary use and shapes the entire visual level of the project – from the poster series to the exhibition design and lecture presentation. In this way, typography becomes both the subject of investigation and a creative tool of remembrance.

For Julian Jaffé, a descendant of a Jewish family forced into exile during the Nazi era, ‘Emil’ is not only a typographic project, but also a personal act of remembrance.

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Technik/Verfahren/Formate

- Typografie

- Titel

- Emil

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 13

Seeing With Four Eyes

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Titel (en)

- Seeing With Four Eyes

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung "Seeing With Four Eyes" verfolgt die Objektbiografie der Statue Ngonnso' aus Kamerun durch verschiedene geografische, zeitliche und institutionelle Kontexte. Dieser erste Satz ist bereits fehlerhaft. Ist Statue überhaupt ein angemessener Begriff, um eine Figur zu beschreiben, die für die einen ein Lebewesen darstellt, während andere sie lediglich als Beispiel für materielle Kultur betrachten? Und ist Biografie der richtige Begriff, um das Leben eines Artefakts zu beschreiben? Ist sie an ihr materielles Wesen gebunden oder existiert sie schon lange bevor sie aus Holz geschnitzt wurde und lange nachdem sie von Termiten gefressen wurde oder in einem brennenden Museum verloren ging? In dem Bestreben, mehr über Ngonnso' zu erfahren, beschloss ich, sie bei ihrem Namen zu nennen und damit nicht vorzuschreiben, was sie ist. Ich habe versucht, die Fragmente einer Geschichte zu sammeln, die sich nicht zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Ich verfolgte Fäden, die bis zur Entstehungszeit zurückreichen, zu Strafexpeditionen und Kriegshandlungen des deutschen Kolonialreichs, zu Kulturfesten in Kamerun und Europa und zu einem Museum, das versucht, mit seiner Sammlung zurechtzukommen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich entweder mit Ngonnso' selbst oder mit den Kampagnen, nationalen Gesetzen und der Politik beschäftigt haben, die sie beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. Ngonnso' befindet sich in einem Schwebezustand: Sie wird im Frühjahr 2019 von einem Museumsdepot am Rande Berlins in eine neue Museumseinrichtung im Stadtzentrum transportiert und damit erneut von einem gelagerten Objekt in ein Ausstellungsobjekt verwandelt. Zugleich ist sie Gegenstand laufender Restitutionsverhandlungen zwischen dem Oberhäuptling des Königreichs Nso', Fon Sehm Mbinglo I, dem Staat Kamerun, dem Ethnologischen Museum Berlin und dem deutschen Staat. "Seeing With Four Eyes" bietet einen Raum, um über diese Einheit in ihren vielfältigen und widersprüchlichen Dimensionen zu reflektieren.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Seeing With Four Eyes" follows the object biography of the statue Ngonnso’ from Cameroon through different geographical, temporal and institutional contexts. This first sentence is already flawed. Is statue even an adequate term to describe a figure that represents a living being to some people, while others merely see it as an example of material culture? And is biography the right term to describe the life of an artifact? Is it bound to its material being or does it exist well before it is carved out of wood and long after it is eaten by termites or lost in a burning museum? In the endeavour to learn more about Ngonnso’, I decided to call her by her name, thereby not predefining what she is. I tried to gather the fragments of a story that do not form a whole. I followed threads that go back to the time of creation, to punitive expeditions and acts of war carried out by the German colonial empire, cultural festivals in Cameroon and Europe, and to a museum trying to come to terms with its collection. I talked to people who have engaged either with Ngonnso’ herself or with the campaigns, national laws, and politics that have influenced and continue to influence her. Ngonnso’ is in a state of limbo: she will be transported from a museum depot in the outskirts of Berlin to a new museum institution in the city centre in the spring of 2019, once again being transformed from a stored object into an exhibition object. At the same time, she is subject of ongoing restitution negotiations between the paramount chief of the kingdom Nso’, Fon Sehm Mbinglo I, the state of Cameroon, the Ethnological Museum Berlin and the German state. "Seeing With Four Eyes" offers a space to reflect upon this entity through its multiple and contradictory dimensions.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 14.11.2018 - 16.11.2018

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.05.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 5

PCO 1810

- Titel

- PCO 1810

- Titel (en)

- PCO 1810

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

Seine Form ermöglicht es, die Flasche auf viele Weisen körpernah zu tragen und in die Umgebung einzubinden.

So wird die Flasche zur persönlichen, was dazu einlädt sie nach dem Leeren nicht wegzuwerfen, sondern immer wieder aufzufüllen.

Die ständige Verfügbarkeit von Wasser fördert ganz nebenbei einen erhöhten Wasserkonsum.

Dank des standardisierten PCO-Gewindes ist bei Bedarf ein flexibler Wechsel zu einer neuen Flasche jederzeit möglich.

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

- Beschreibung (en)

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

It's shape makes it possible to carry the bottle close to the body and integrate it into your environment creatively.

In this way, the bottle becomes personal, inviting you not to throw it away after emptying it, but to refill it again and again.

The constant availability of water also encourages increased water consumption.

Thanks to the standardized PCO thread, a flexible change to a new bottle is possible at any time if required.

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.02.2025

- Titel

- PCO 1810

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 11

PINK ELEPHANT

- Titel

- PINK ELEPHANT

- Titel (en)

- PINK ELEPHANT

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Pink Elephant ist eine textile Skulptur, die im Rahmen der Sprint Residency im Studio Hö der Hoepfner Stiftung entstanden ist. Das Werk übersetzt das Sprichwort „Seeing Pink Elephants“ in den Raum – eine Redewendung für Halluzinationen, die normalerweise durch schweren Alkoholentzug oder alkoholische Halluzinose verursacht werden und einen Zustand des Deliriums darstellen, in dem der Geist bizarre Bilder wie leuchtend rosa Elefanten erzeugt. Damit spielt die Arbeit auf den Kontext an, in dem sie präsentiert wird, nämlich die Kunststiftung einer Brauerei.

- Pink Elephant ist eine textile Skulptur, die im Rahmen der Sprint Residency im Studio Hö der Hoepfner Stiftung entstanden ist. Das Werk übersetzt das Sprichwort „Seeing Pink Elephants“ in den Raum – eine Redewendung für Halluzinationen, die normalerweise durch schweren Alkoholentzug oder alkoholische Halluzinose verursacht werden und einen Zustand des Deliriums darstellen, in dem der Geist bizarre Bilder wie leuchtend rosa Elefanten erzeugt. Damit spielt die Arbeit auf den Kontext an, in dem sie präsentiert wird, nämlich die Kunststiftung einer Brauerei.

- Beschreibung (en)

- Pink Elephant is a textile sculpture created as part of the Sprint Residency at Studio Hö of the Hoepfner Foundation. The work translates the saying “seeing pink elephants” into space, an idiom for hallucinations, usually caused by severe alcohol withdrawal or alcoholic hallucinosis, representing a state of delirium where the mind fabricates bizarre sights like bright pink elephants. The work thus alludes to the context for which it was originally made and presented, the art foundation of a brewery.

- Kategorie

- Datierung

- 2025

- Technik/Verfahren/Formate

- Textilobjekt

- Abmessungen

- Höhe: 120cm Breite: 150cm Tiefe: 50cm

- Stadt

- Land

- Auftrag durch

- Hoepfner Stiftung

- Internetlinks

- Titel

- PINK ELEPHANT

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 26.01.2026

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

Textile Processing

- Titel

- Textile Processing

- Untertitel

- Punkte, Zeilen, Spalten; Vorläufer elektronischer Bildtechniken

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

“Die ersten Bilder, die von ihrem Bildkörper abgelöst wurden, bestanden aus einem Stapel gelochter Karten für die Verwendung im Jacquardwebstuhl. Der Bildcode ist hier noch begreifbar, das Bild, wenn es aus dem Stapel dieser Karten gewoben wird, ein textil-taktiles Produkt. Patricia Wallers Needle-Works zeigen die Leerstelle heutiger Bildmaschinen auf, wo Bilder auf Monitoren erscheinen, um im nächsten Moment schon wieder durch den nächsten (Netzhaut-) Eindruck ausgetauscht zu werden.”

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

- Beschreibung (en)

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

“The first images that were detached from their image body consisted of a stack of perforated cards for use in the Jacquard loom. The image code is still comprehensible here, the image, when woven from the pile of these cards, is a textile-tactile product. Patricia Waller's needle works show the blank space of today's image machines, where images appear on monitors only to be replaced by the next (retinal) impression in the very next moment.”

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02.11.1998

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Titel

- Textile Processing

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1998 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 3

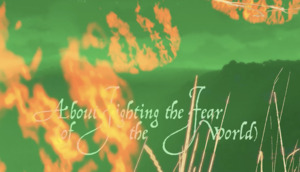

About Fighting the Fear (of the World)

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 3 3

block to blob

- Titel

- block to blob

- Titel (en)

- block to blob

- Untertitel

- tracing back materiality

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- tracing back materiality

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

"Block to Blob" umfasst Besuche an verschiedenen Orten der Produktionskette, wie etwa Produktionsanlagen, Ölraffinerien, Pipelines und Förderstätten und endet in einem Waldökosystem, wo Rohöl auf natürliche Weise an die Erdoberfläche tritt. Diese Erfahrungen werden in einer Forschungspublikation zusammengestellt, die dieser rückwärtsgerichteten Erzählweise folgt.

Eine Videoinstallation dokumentiert die besuchten Orte und liefert einen visuellen Kontext zu den industriellen Prozessen, der verborgenen Infrastruktur und der natürlichen Substanz im Wald. Zusätzlich verankert eine Reihe von Objekten, die aus mit Erdöl beschichtetem Holz und Polystyrol gefertigt sind, das Projekt in greifbaren Materialien.

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

- Beschreibung (en)

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

‘block to blob’ includes visits to various sites in the production chain, such as manufacturing facilities, oil refineries, pipelines, and extraction sites, concluding in a forest ecosystem, where crude oil naturally seeps to the earth's surface. These experiences are compiled into a research publication that follows this reverse narrative.

A video installation documents the visited locations, providing visual context for the industrial processes, hidden infrastructure and the natural substance in the forest. Additionally, a series of objects made from petroleum-coated wood and polystyrene grounds the project in tangible materials.

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Pine wood coated with petroleum, Wood soaked in gasoline and pressed/bonded with polystyrene

- Abmessungen

- L x B x H mm, Petroleum-coated wooden objects: Bench: 800 x 200 x 450, 2x T-Stool: 350 x 200 x 450, Stool (3-legged): 450 x 270 x 450, Stool (wide): 600 x 450 x 450, TV stand: - Polystyrene Objekts: Counter: 500 x 370 x 1100, 2x Bench1: 1000 x 570 x 400, Bench2: 1300 x 570 x 350, Stool: 500 x 370 x 570

- Dauer

- 1.: upstream 0 - oil seeping naturally to the surface - Alsace - 2:55min, 2.: upstream 1 - prospect drilling for oil reservoirs - Weingarten - 2:17min, 3.: upstream 2 - horse head pumps extracting oil - Landau - 3:50min, 4.: midstream - transalpine pipeline - Triest-Karlsruhe - 10:40min, 5.: downstream 1 - germany biggest oil refinery - Karlsruhe - 3:13min, 6.: downstream 2 - world biggest chemical plant - Ludwigshafen - 2:19min

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Titel

- block to blob

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 03.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 4 1

finding traces and placing connections

- Titel

- finding traces and placing connections

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

Besucher*innen können die in den Teppich eingelassenen Kupferflächen durch fünf verkupferte Steine verbinden und kontrollieren dadurch Klang und Licht des Raumes.

Die Komposition für das Werk wurde aus Aufnahmen, die durch Interaktion mit Kupferobjekten entstanden sind, generiert.

Jede aktivierte Fläche leuchtet auf und fügt eine Audiospur zur Komposition hinzu.

Dadurch entsteht nicht nur eine Interaktion mit der Arbeit, sondern auch eine Interaktion zwischen den Besucher*innen. Durch das Zusammenspiel entstehen individuelle Kompositionen und Kombinationen der Audiospuren und immer neue Abwandlungen des Klanges.

„finding traces and placing connections“ lädt ein, zu entdecken, zu hören.

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

- Beschreibung (en)

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

Visitors can connect the copper surfaces embedded in the carpet with five copper-plated stones and thereby control the sound and light of the room.

The composition for the work was generated from recordings made through interaction with copper objects.

Each activated surface lights up and adds an audio track to the composition.

This not only creates an interaction with the work, but also an interaction between the visitors. The interplay creates individual compositions and combinations of audio tracks and ever new variations of the sound.

“finding traces and placing connections” invites you to discover and listen.

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juni 2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- 4m x 5m

- Ort: Institution

- Titel

- finding traces and placing connections

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 23

Float

- Titel

- Float

- Titel (en)

- Float

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der Float Lounger, entworfen von Felix Reif und Finn de Bruyn, hebt den Sitzsack auf das Niveau eines vollwertigen Relaxmöbels.

Sowohl die Basis als auch das Kissen bestehen aus expandiertem Polypropylen. Der Einsatz dieses innovativen Materials, das in der Möbelproduktion nur selten verwendet wird, ermöglicht einen leichten, robusten und zu 100 % recycelbaren Sitz. Das mit expandierten Polypropylen-Perlen gefüllte Kissen passt sich jeder Körperform an, steigert die Entspannung und vermittelt dabei das Gefühl, an einem Sonntagabend in einem Schaumbad zu versinken.

- Der Float Lounger, entworfen von Felix Reif und Finn de Bruyn, hebt den Sitzsack auf das Niveau eines vollwertigen Relaxmöbels.

- Beschreibung (en)

- The Float lounger, designed by Felix Reif and Finn de Bruyn, elevates the bean bag to the level of a full-fledged piece of relaxation furniture.

The base and cushion are made of expanded polypropylene. The use of this innovative material, which is rarely found in furniture production, allows for a lightweight, resilient, and 100% recyclable seat. The cushion, filled with expanded polypropylene beads, adapts to every body shape enhancing relaxation while creating the sensation of sinking into a bubble bath on a Sunday evening.

- The Float lounger, designed by Felix Reif and Finn de Bruyn, elevates the bean bag to the level of a full-fledged piece of relaxation furniture.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 02.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Titel

- Float

- Importiert am

- 21.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7