„Infanterie, Cavallerie, Artillerie“ statt „Liberté, égalite, fraternité“: Das Komische als Kampfmittel in Karl Marx' "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte"

Benachbarte Sets (135)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

135 Inhalte

- Seite 1 von 12

In Defense of Mis Caprichos

- Titel

- In Defense of Mis Caprichos

- Untertitel

- – When someone says you canʼt do something. Do it twice, and take pictures.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „In Defense of Mis Caprichos“ ist eine multimediale Ausstellung, die auf einem selbst kuratierten Archiv von 140 gefundenen und eigenen Bildern basiert. Sie setzt sich mit der vernakulären Bildsprache Lateinamerikas auseinander – von Memes und persönlichen Fotos bis zu Screenshots. Viele Bilder sind durch digitale Verbreitung nur in niedriger Auflösung erhalten und spiegeln so die visuelle Textur des Internets wider. Sie vermitteln eine Sensibilität, die sich nicht erklären lässt, sondern sich durch Stimmung, Ton und Wiederholung entfaltet. Viele der Bilder stammen aus oder zeigen Kontexte des Globalen Südens und verstehen sich als Hommage an dortige alltägliche, informelle Gesten. Zusammen bilden sie eine visuelle Sprache, die intim, vielschichtig, instabil und oft humorvoll ist.

Das Projekt bezieht sich auf Hal Fosters Aufsatz „An Archival Impulse“, der das Archivieren als künstlerische Praxis versteht und Fragmentierung der Kohärenz vorzieht – zentrale Konzepte für dieses sich stetig wandelnde Archiv. Daraus wurden zehn künstlerische Objekte entwickelt, die die Skurrilitäten der Sammlung erfassen: Repliken, Performances oder hybride Assemblagen. Ihre Logik beruht auf Aneignung, Kopie und Transformation – im Sinne Byung-Chul Hans, der Replikation als kreative Strategie für neue Bedeutungen begreift.

Einige Werke greifen konkrete Bilder auf: Eine Performance, bei der ein Plastikpool auf einem Motorrad transportiert wird, bezieht sich auf ein Archivbild. Ein anderes verwandelt einen falsch übersetzten Tweet in ein dekoratives Holzschild. Ein drittes ist ein Traumfänger aus gelber Unterwäsche – inspiriert von einem kolumbianischen Neujahrsbrauch, wonach gelbe Unterwäsche Glück bringen soll.

Ein zentrales Element ist eine Videoarbeit, die das gesamte Archiv in Endlosschleife zeigt, begleitet von Texten aus unterschiedlichen Quellen: akademisch, persönlich oder aus sozialen Medien. Die Anordnung ist nicht erklärend, sondern atmosphärisch. Die Ausstellung schafft einen hierarchiefreien Raum, der Intuition, spielerische Ernsthaftigkeit und visuelle Alltagskulturen in den Mittelpunkt stellt.

- „In Defense of Mis Caprichos“ ist eine multimediale Ausstellung, die auf einem selbst kuratierten Archiv von 140 gefundenen und eigenen Bildern basiert. Sie setzt sich mit der vernakulären Bildsprache Lateinamerikas auseinander – von Memes und persönlichen Fotos bis zu Screenshots. Viele Bilder sind durch digitale Verbreitung nur in niedriger Auflösung erhalten und spiegeln so die visuelle Textur des Internets wider. Sie vermitteln eine Sensibilität, die sich nicht erklären lässt, sondern sich durch Stimmung, Ton und Wiederholung entfaltet. Viele der Bilder stammen aus oder zeigen Kontexte des Globalen Südens und verstehen sich als Hommage an dortige alltägliche, informelle Gesten. Zusammen bilden sie eine visuelle Sprache, die intim, vielschichtig, instabil und oft humorvoll ist.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Diashow / Sculpture / Performance

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 4

- Stadt

- Land

- Titel

- In Defense of Mis Caprichos

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 5 1

In den Wald gehen

- Titel

- In den Wald gehen

- Autor/in

- Beschreibung (de)

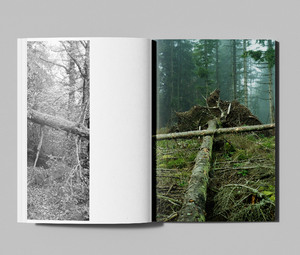

- „In den Wald gehen“ ist eine fotografische Reise durch den Lebensraum Wald, der seine Entwicklung über die letzten Jahrzehnte sowie die Beziehung der Menschen zu diesem besonderen Ort untersucht und in einem Buch zusammenfasst. Über Interviews kommen Personen aus verschiedenen Altersgruppen zu Wort und teilen ihre Ansichten zu Themen wie Kindheit, Erinnerungen, Heimat und Veränderung in Bezug auf den Wald. Diese Interviews werden durch Bildstrecken begleitet, welche als eine Momentaufnahme den aktuellen Zustand unserer Wälder dokumentieren. Eine Broschüre fungiert als Beilage zum Buch und erarbeitet, über einen Essay, den historischen Kontext der deutschen Wälder in Bezug auf Literatur und Kunst, um kollektive Wahrnehmungsmuster aufzuzeigen und zu erläutern.

- Beschreibung (en)

- “Going into the forest” is a photographic journey through the forest, examining its development over the last few decades and people's relationship to this special place, summarizing it in a book. Through interviews, people from different age groups share their views on topics such as childhood, memories, home and change in relation to the forest. These interviews are accompanied by a series of pictures that document the current state of our forests as a snapshot. A brochure acts as a supplement to the book and uses an essay to develop the historical context of German forests in relation to literature and art in order to show and explain collective patterns of perception.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Januar 2025

- Sprache

- Abmessungen

- 180mm x 250mm

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- In den Wald gehen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 11.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 12

It's okay now

- Titel

- It's okay now

- Titel (en)

- It's okay now

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "It’s okay now" ist ein autobiografisches Werk, das durch die Praxis des Erinnerns die Herkunft und Identität der beiden Protagonistinnen hinterfragt, analysiert und miteinander vergleicht. Das Erinnern dient dabei nicht nur als Mittel der Reflexion, sondern auch als eine Form des Träumens und Verarbeitens von Vergangenem. Fiktionale Szenen und Archivmaterial verweben sich zu einer Erzählung, die persönliche und kollektive Erinnerungen miteinander verschmelzen lässt.

- Beschreibung (en)

- "It’s okay now" is an autobiographical work that, through the practice of remembering, questions, analyzes, and compares the origins and identities of the two protagonists. In this process, remembering serves not only as a tool for reflection but also as a form of dreaming and processing the past. Fictional scenes and archival material intertwine to create a narrative that fuses personal and collective memories.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.10.2024 - 04.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 3-Kanal-Video-Audio Rauminstallation

- Abmessungen

- Breite: 10m; Tiefe: 10m; Höhe 4,5m

- Dauer

- 45 min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- It's okay now

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- its okay now

- Importiert am

- 10.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 11

I used to think that I was made of Stone

- Titel

- I used to think that I was made of Stone

- Titel (en)

- I used to think that I was made of Stone

- Autor/in

- Beschreibung (de)

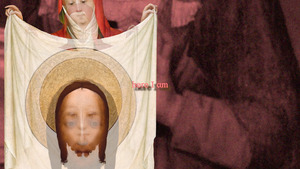

- In der multimedialen Installation „I used to think that I was made of Stone“ werden die Besuchenden Zeug*innen eines nächtlichen Treffens von vier Personen, die nur durch ihre Stimmen präsent sind. Sie unterhalten sich über merkwürdige Objekte in ihrer greifbaren Nähe, führen nebensächliche Gespräche und verbringen einen Abend damit, Musik zu hören und zu tanzen. Ihre Körper bleiben in der Installation unsichtbar, die Objekte im Raum werden zu Spuren.

Durch das Sammeln, neu Arrangieren und Kombinieren von religiösen, (pop-)kulturellen und selbst produzierten Fragmenten im Raum verhandelt „I used to think that I was made of Stone”, wie Lücken und Ausschmückungen unsere Realitäten in der Gegenwart formen und welche Geschichten und Nacherzählungen sie produzieren. Dabei fragt es nach Autor*innenschaft und den Übersetzer*innen, die das Produzierte wortwörtlich über-setzen, weiter-tragen und fort-spinnen und somit stetig weiter produzieren. Sie bestimmen die Stofflichkeit der Geschichte, knoten die Fäden der Ausschmückungen, brennen Löcher und Lücken in das Gewebe und geben es weiter.

- In der multimedialen Installation „I used to think that I was made of Stone“ werden die Besuchenden Zeug*innen eines nächtlichen Treffens von vier Personen, die nur durch ihre Stimmen präsent sind. Sie unterhalten sich über merkwürdige Objekte in ihrer greifbaren Nähe, führen nebensächliche Gespräche und verbringen einen Abend damit, Musik zu hören und zu tanzen. Ihre Körper bleiben in der Installation unsichtbar, die Objekte im Raum werden zu Spuren.

- Beschreibung (en)

- In the multimedia installation “I used to think that I was made of Stone”, visitors witness a nighttime meeting of four people who are only present through their voices. They talk about strange objects within reach, have trivial conversations, and spend an evening listening to music and dancing. Their bodies remain invisible in the installation, while the objects in the room become traces of their presence.

By collecting, rearranging and combining religious, (pop) cultural and self-produced fragments in the space, “I used to think that I was made of Stone” explores how gaps and embellishments shape our realities in the present, and what stories they generate or retell. In doing so, it questions authorship and the role of translators, who literally translate, carry forward, and elaborate on what has already been produced, thus continuing the production process. They determine the material nature of the story, tie the threads of embellishment, burn holes and gaps into the fabric and pass it on.

- In the multimedia installation “I used to think that I was made of Stone”, visitors witness a nighttime meeting of four people who are only present through their voices. They talk about strange objects within reach, have trivial conversations, and spend an evening listening to music and dancing. Their bodies remain invisible in the installation, while the objects in the room become traces of their presence.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Februar 2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- „face imprint” (Textil, Wachs, 63 x 54 cm); „about veronica” (Textil, Stickerei, 84 x 67 cm); „about the cloth” (Projektion, 12 Seiten); „I used to think” (HD-video, Audio, 13:46 min); „toad” (Ton, Wachs, 11 x 13 cm); „wax and stones” (Wachs, Schwelle TV HIFI, 20 x 6 cm); „wax and stone” (Wachs, Stein, 40 x 40 x 10 cm); „everyone” (Reader, 9,5 x 15,2 cm, 36 Seiten); „glasses” (4 Kristallgläser, 5 x 7 cm, Wachs); „jumping rope” (Seil, 2 m); „gestalt mit großem hut” (Keramik, 6 x 7 cm); „fabric n°1” (Textil, Wachs, 57 x 41cm); „fabric n°2” (Textil, Wachs, 60 x 45 cm); „y” (Textil, Wachs, 25 x 15 cm); „woven temple, hidden cocoon #3” (Playlist, 43 Tracks); „wine fountain” (Glas, Pumpe, Wein, 20 x 20 x 110 cm); „cushion” (Textil, Watte, Stickerei, 15 x 15 cm)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- I used to think that I was made of Stone

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 14

Klotz am Apparat

- Titel

- Klotz am Apparat

- Titel (en)

- The Klotz calling

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Forschungsgruppe Klotz-Archiv sammelt Audio-, Video- und Textdokumente aus den Jahren der Gründung der HfG mit dem Ziel der Einrichtung einer Archivplattform sowie der Produktion von Archivinstallationen, Archivperformances sowie Filmessays über die Reformhochschule HfG, ihre Gründungsidee und ihren Gründer Heinrich Klotz (1935-1999).

- Schlagworte

- Datierung

- 13.07.2016 - 17.07.2016

- Stadt

- Land

- Titel

- Klotz am Apparat

- Projektleiter/in

- Importiert am

- 22.02.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 44

KLOTZSTUHL

- Titel

- KLOTZSTUHL

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eine Studie des Stadtforschers William H. Whyte zeigt, dass es für Menschen ein positives Erlebnis ist, wenn sie Sitzmöbel selbst (um)positionieren dürfen. Der KLOTZSTUHL greift diesen Gedanken auf. Die Sitzfläche lässt sich verstellen, sodass sich der Stuhl an unterschiedliche Hangneigungen anpassen kann. Dadurch kann man ihn fast überall auf dem Hügel aufstellen. Er ist nicht fest installiert, aber durch seine "klotzige" Bauweise und das relative hohe Gewicht ist er auch nicht zum Mitnehmen gedacht.

Der KLOTZSTUHL wurde entworfen für Hänge in Parkanlagen wie beispielsweise dem MOUNT KLOTZ in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe. Er macht es möglich, auch an steilen Hängen bequem zu sitzen und die Aussicht auf den Sonnenuntergang mit einem kühlen Getränk zu genießen.

- Eine Studie des Stadtforschers William H. Whyte zeigt, dass es für Menschen ein positives Erlebnis ist, wenn sie Sitzmöbel selbst (um)positionieren dürfen. Der KLOTZSTUHL greift diesen Gedanken auf. Die Sitzfläche lässt sich verstellen, sodass sich der Stuhl an unterschiedliche Hangneigungen anpassen kann. Dadurch kann man ihn fast überall auf dem Hügel aufstellen. Er ist nicht fest installiert, aber durch seine "klotzige" Bauweise und das relative hohe Gewicht ist er auch nicht zum Mitnehmen gedacht.

- Beschreibung (en)

- A study by urban researcher William H. Whyte shows that people have a more positive experience in public spaces when they are allowed to (re)position seating furniture themselves. The KLOTZSTUHL embraces this idea. Its adjustable seat allows it to adapt to various slope angles, making it usable almost anywhere on a steep slope. It is not fixed in place, but due to its bulky design and quite heavy weight, it is also not meant to be carried away.

The KLOTZSTUHL was designed specifically for sloped areas in public parks, such as the MOUNT KLOTZ in the Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe. It makes it possible to sit comfortably even on steep hills, and to enjoy the view of the sunset with a cold drink.

- A study by urban researcher William H. Whyte shows that people have a more positive experience in public spaces when they are allowed to (re)position seating furniture themselves. The KLOTZSTUHL embraces this idea. Its adjustable seat allows it to adapt to various slope angles, making it usable almost anywhere on a steep slope. It is not fixed in place, but due to its bulky design and quite heavy weight, it is also not meant to be carried away.

- Titel

- KLOTZSTUHL

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 18.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 3

Known Unknown

- Titel

- Known Unknown

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- KNOWN UNKNOWN ist eine politisch-künstlerische Installation über die Kontinuitäten rechter Gewalt in Deutschland und das Versagen staatlicher Institutionen im NSU-Komplex. Das 15-minütige audiovisuelle Werk basiert auf über anderthalb Jahren Recherchearbeit und verbindet dokumentarisches Archivmaterial, narrative Textarbeit und digitale Visualisierung.

Das Hörstück rückt die Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt – ebenso wie die Lücken in der Aufarbeitung und die Namen jener, die direkt oder indirekt zur Existenz des NSU beigetragen haben: durch aktives Handeln, Mitwissen oder institutionelles Wegsehen. In seinem dokumentarischen Charakter benennt es Täter, Behördenverantwortliche und politische Akteure, zeigt Archivmaterial und gibt Raum für die Stimmen der Überlebenden und Angehörigen. Die Sprecherin führt durch das dichte Material stets mit dem Anspruch, Zuhörenden Zugang zu einer eigenen Haltung zu lassen.

Parallel dazu entstand eine digitale 3D-Installation – ein abstraktes, mehrdimensionales Netz, das die Komplexität des NSU-Unterstützernetzwerks visualisiert: jenes Geflecht, das im offiziellen Narrativ oft ausgespart bleibt. Die Installation übersetzt die Recherche räumlich und visuell, macht Strukturen erfahrbar, Knotenpunkte sichtbar und zeigt: Der NSU bestand nicht nur aus drei Personen, sondern war eingebettet in ein weit verzweigtes System aus Neonazi-Strukturen, V-Leuten, Behörden und gesellschaftlicher Ignoranz.

Erst im Zusammenwirken von Hörstück und Installation entfaltet sich das Narrativ vollständig: Das Netz beginnt zu sprechen, sobald es eine Stimme erhält – kollektives Zuhören statt Schweigen. KNOWN UNKNOWN richtet sich gegen die Vorstellung eines „Schlussstrichs“ und lädt zur aktiven Auseinandersetzung ein. Im Dialog zwischen Stimme, Stille, Raum und Visualisierung entsteht ein dichtes, forderndes und reflexives Werk.

- KNOWN UNKNOWN ist eine politisch-künstlerische Installation über die Kontinuitäten rechter Gewalt in Deutschland und das Versagen staatlicher Institutionen im NSU-Komplex. Das 15-minütige audiovisuelle Werk basiert auf über anderthalb Jahren Recherchearbeit und verbindet dokumentarisches Archivmaterial, narrative Textarbeit und digitale Visualisierung.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 15min

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Known Unknown

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 18.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

Konstruktive Unterbrechungen

- Titel

- Konstruktive Unterbrechungen

- Untertitel

- Antidogmatische Kunst als gesellschaftliches Potenzial

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Immer wieder beschäftigten sich in den letzten Jahren Ausstellungen mit explizit politischer Kunst. Kunst, politische Kunst, künstlerischer Aktivismus und politischer Aktivismus entwickelten sich in der Wahrnehmung der BetrachterInnen zu einem Knoten, dessen künstlerische Wirkmacht im formalen institutionellen Rahmen auf der Strecke blieb.”

„Dort, wo Altes durch Neues herausgefordert wird. Dort, wo Kunst und Theater auf das alltägliche und das politische Leben treffen. Nicht umsonst forderten Künstler wiederholt die Annäherung von Kunst und Leben. Denn dort, wo beides aufeinander prallt, findet Auseinandersetzung statt. Dabei ist es nicht wichtig, was Kunst genau ist und wo sie anfängt oder aufhört. Relevant ist, dass Brüche geschaffen werden im reibungslosen Ablauf eines problematischen Systems. Es geht um eine Fraktur der Erwartung, um eine Unterbrechung des Gewohnten. Diese Strategie der Unterbrechung ist interessant für die vorliegende Arbeit.”

- „Immer wieder beschäftigten sich in den letzten Jahren Ausstellungen mit explizit politischer Kunst. Kunst, politische Kunst, künstlerischer Aktivismus und politischer Aktivismus entwickelten sich in der Wahrnehmung der BetrachterInnen zu einem Knoten, dessen künstlerische Wirkmacht im formalen institutionellen Rahmen auf der Strecke blieb.”

- Beschreibung (en)

- ‘In recent years, exhibitions have repeatedly focussed on explicitly political art. In the perception of viewers, art, political art, artistic activism and political activism have developed into a knot whose artistic impact has fallen by the wayside within the formal institutional framework.’

‘Where the old is challenged by the new. Where art and theatre meet everyday and political life. It is not for nothing that artists have repeatedly called for the convergence of art and life. Because where the two collide, confrontation takes place. It is not important what exactly art is and where it begins or ends. What is relevant is that breaks are created in the smooth running of a problematic system. It is about a fracture of expectation, an interruption of the familiar. This strategy of interruption is interesting for the present work.’

- ‘In recent years, exhibitions have repeatedly focussed on explicitly political art. In the perception of viewers, art, political art, artistic activism and political activism have developed into a knot whose artistic impact has fallen by the wayside within the formal institutional framework.’

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 10.07.2014

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Konstruktive Unterbrechungen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2014 01

- Externes Archiv

- Importiert am

- 30.03.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 4

Kunst in der Praxis

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Untertitel

- Methoden des Ausstellens im Vergleich zwischen ärztlicher Praxis und Kunstmuseum

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In ärztlichen Praxen sind häufig künstlerische Objekte ausgestellt. Anders als im Museum ist die Begegnung mit diesen Objekten jedoch eher selten der Anlass für den Besuch der medizinischen Einrichtung. Die beiläufige Betrachtung der Kunstwerke ist vielmehr ein ästhetisches Nebenprodukt des eigentlichen Anliegens der Besucher*innen. Wie und warum werden überhaupt Kunstobjekte in ärztlichen Einrichtungen präsentiert? Lässt sich diese Präsentation mit musealen Ausstellungen vergleichen? Diesen Fragen wird in dieser Magisterarbeit nachgegangen und mittels Feldforschung und museumskritischer Einordnung begegnet.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 21.10.2021

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 123 Seiten (85 Seiten Text)

- Stadt

- Land

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 13.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 6

LET ME SEE (c) THE SUN

- Titel

- LET ME SEE (c) THE SUN

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Diplomarbeit „LET ME SEE (c) THE SUN“ setzt sich mit Sprache und Kommunikation auseinander, wobei das Medium Kleidung als Sprachrohr von Geschichten und als Bote von Identitäten analysiert werden soll.

Die ausgestellten Arbeiten greifen visuelle Elemente von Theaterkostümen, Bühnenrequisiten und Umkleidekabinen auf, um Besucher*innen einzuladen, sich selbst als Performer*innen von Sprache und Identität wahrzunehmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf grafischen T-Shirts, da diese oft kulturelle Assoziationen oder oberflächliche Identitäten signalisieren (z. B. Bandshirts, Arbeitskleidung). Diese bekannte Struktur wird dekonstruiert und umgebaut, um Betrachter*innen die Bewohnbarkeit von Sprache zu verdeutlichen.

Die begleitende Performance beschäftigt sich mit der Mehrdeutigkeit von Sprache, die stets von persönlicher Interpretation abhängt. Wörter und Texte sind untrennbar mit ihrem Kontext sowie der Art und Weise verbunden, wie und wo sie erscheinen. In den Text-/Textil-Konstruktionen werden Wörter zu Requisiten, die Bedeutungen – sowohl offensichtlich als auch schwer fassbar – tragen und durch das Medium der Requisite von anderen „bewohnt“ werden können.

- Die Diplomarbeit „LET ME SEE (c) THE SUN“ setzt sich mit Sprache und Kommunikation auseinander, wobei das Medium Kleidung als Sprachrohr von Geschichten und als Bote von Identitäten analysiert werden soll.

- Beschreibung (en)

- The diploma project “LET ME SEE (c) THE SUN” deals with language and communication, analyzing the medium of clothing as a mouthpiece for stories and as a messenger of identities.

The exhibited works take up visual elements of theater costumes, stage props and dressing rooms to invite visitors to perceive themselves as performers of language and identity. A particular focus is placed on graphic T-shirts, as these often signal cultural associations or superficial identities (e.g. band shirts, work clothes). This familiar structure is deconstructed and rebuilt to show viewers the habitability of language.

The accompanying performance deals with the ambiguity of language, which always depends on personal interpretation. Words and texts are inextricably linked to their context and how and where they appear. In the text/textile constructions, words become props that carry meanings - both obvious and elusive - and can be “inhabited” by others through the medium of the prop.

- The diploma project “LET ME SEE (c) THE SUN” deals with language and communication, analyzing the medium of clothing as a mouthpiece for stories and as a messenger of identities.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 15.01.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Paul Bailey

- Jonathan Blaschke

- Céline Condorelli

- Amelie Enders

- Till Engelhardt

- Kira Fuchs

- Line-Gry Hørup

- Rafael Jörger

- Chiara Kern

- Simon Knebl

- Florian Knöbl

- Alexander Knoppik

- Barbara Kuon

- James Langdon

- Nina Overkott

- Leo Schick

- Henriette Schwabe (Jette Schwabe)

- Neele Seidel

- Isabel Seiffert

- Moritz Kamil Simon

- Charlotte Singer

- Niklas Weisenbach

- Maximilian Zschiesche

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Titel

- LET ME SEE (c) THE SUN

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 11.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 11

Letters of Dissent

- Titel

- Letters of Dissent

- Titel (en)

- Letters of Dissent

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Mein Diplomprojekt mit dem Titel „LETTERS OF DISSENT“ hatte zum Ziel, praktische und zugängliche Mittel des nächtlichen Protests zu erforschen. Dieses Projekt, das sich mit der Wechselbeziehung von Geschichtenerzählen und Punk-Einflüssen befasst, soll durch künstlerische Intervention ein Schlaglicht auf soziale und politische Themen werfen. Es handelt sich um selbst geschriebene Erzählungen, die in einer auf optimale Lesbarkeit ausgelegten Schriftart verfasst sind. Die Einfachheit der verwendeten Technik sorgt für Tragbarkeit und Zugänglichkeit. Das Engagement der Gemeinschaft ist integraler Bestandteil des Werks, das sowohl als Lasercut- als auch als 3D-Druckversion vorliegt und als Open-Source-Initiative zur Verfügung gestellt wird. Die Gesamtästhetik ist von auffallender Helligkeit geprägt und schafft eine visuell beeindruckende und deutlich wahrnehmbare Präsenz. Neben der Hauptdiplomarbeit ist es erforderlich, neuere Arbeiten in einer Ausstellung zu präsentieren, in der sorgfältig ausgewählte Projekte vorgestellt werden. In dem Bemühen, das Ausstellungsdesign auf das übergreifende Thema des Diplomprojekts abzustimmen, zielte der Designansatz darauf ab, wesentliche Prinzipien wie Zugänglichkeit, Abfallminimierung und eine ephemere Pop-up-Sensibilität zu verkörpern.

- Beschreibung (en)

- My diploma project titled "LETTERS OF DISSENT," aimed to explore practical and approachable means of protesting during the nighttime. Delving into the interrelation of storytelling and punk influence, this project seeks to cast a spotlight on social and political subjects through artistic intervention. It involves self-written narratives, utilising a font designed for optimal readability. The simplicity of the technique employed ensures portability and accessibility. Community engagement is integral, using both a lasercut and 3D-print version of the work, which is made available as an open-source initiative. The overall aesthetic is marked by striking brightness, creating a visually impactful and overtly noticeable presence. In addition to the primary diploma project, it is required to showcase recent works in an exhibition, featuring carefully chosen projects. In an effort to align the exhibition design with the overarching theme of the diploma project, the design approach aimed to encapsulate essential principles such as accessibility, waste minimisation, and an ephemeral, pop-up sensibility.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 03.11.2023

- Titel

- Letters of Dissent

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 1 11

Love over Taste II

- Titel

- Love over Taste II

- Untertitel

- Piggy's World

- Autor/in

- Beschreibung (de)

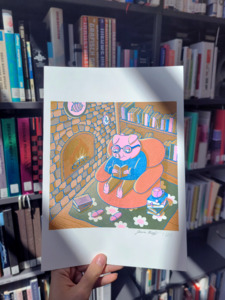

- Meine künstlerische Arbeit beschäftigt sich mit Tierschutz, Veganismus und der Frage, warum wir bestimmte Tiere lieben und andere essen. Es ist ein Thema, das mich sowohl auf persönlicher als auch auf künstlerischer Ebene tief bewegt. Vor rund vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, mich vegetarisch zu ernähren – und bin bald darauf vegan geworden. Mein jüngeres Ich, das meine Mutter liebevoll „kleine Fleischfresserin“ nannte, hätte sich das kaum vorstellen können. Und doch war der Impuls schon früh da. Ich erinnere mich an meinen achten Geburtstag auf den Philippinen: Meine Familie bereitete ein Fest vor, das Schwein im Garten meiner Tante wurde ausgewählt, geschlachtet, aufgespießt. Erst beim Anblick des toten Körpers auf dem Buffet wurde mir klar, was passiert war – und dass es wegen mir geschah. Das mulmige Gefühl, das ich damals im Bauch hatte, begleitet mich bis heute.

Inspiriert von Melanie Joys Buch Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows hinterfrage ich in meinem Projekt Love over Taste die gesellschaftlich akzeptierte Trennung zwischen „Nutztieren“ und „Haustieren“, zwischen Leben und Produkt. Im Mittelpunkt steht Piggy – ein liebevoll gestalteter, anthropomorpher Schweine-Charakter, der eine Stimme bekommt, wo Tiere in der Realität keine haben. Basierend auf Recherchen, Dokumentationen wie Dominion oder Mission Erde, erzählt Piggy seine Geschichte als Mastschwein – und findet zugleich in meinen Illustrationen eine Welt jenseits von Leid und Ausbeutung.

Piggy lebt in Szenen weiter, die eine Art Gegenrealität entwerfen: whimsical, freundlich, voller Leichtigkeit. In diesen Bildern ist Piggy allein oder mit seinen Tierfreund*innen zu sehen – in Momenten von Freiheit, Genuss, Selbstbestimmung. Durch die Vermenschlichung möchte ich Empathie wecken: Auch ein Schwein hat ein Recht auf ein leidfreies, selbstbestimmtes Leben.

Zum Projekt gehören neben den Illustrationen auch die Love over Taste Sticker, die Tiere zeigen, die häufig in der Massentierhaltung konsumiert werden – dargestellt mit einem liebevollen, persönlichen Blick.

Mit diesen kleinen, aber sprechenden Arbeiten möchte ich einen Raum öffnen für Gespräche über Mitgefühl, Carnismus und unsere alltäglichen Entscheidungen. Love over Taste ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – mit Piggy’s Augen.

- Meine künstlerische Arbeit beschäftigt sich mit Tierschutz, Veganismus und der Frage, warum wir bestimmte Tiere lieben und andere essen. Es ist ein Thema, das mich sowohl auf persönlicher als auch auf künstlerischer Ebene tief bewegt. Vor rund vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, mich vegetarisch zu ernähren – und bin bald darauf vegan geworden. Mein jüngeres Ich, das meine Mutter liebevoll „kleine Fleischfresserin“ nannte, hätte sich das kaum vorstellen können. Und doch war der Impuls schon früh da. Ich erinnere mich an meinen achten Geburtstag auf den Philippinen: Meine Familie bereitete ein Fest vor, das Schwein im Garten meiner Tante wurde ausgewählt, geschlachtet, aufgespießt. Erst beim Anblick des toten Körpers auf dem Buffet wurde mir klar, was passiert war – und dass es wegen mir geschah. Das mulmige Gefühl, das ich damals im Bauch hatte, begleitet mich bis heute.

- Beschreibung (en)

- My artistic work deals with animal welfare, veganism and the question of why we love certain animals and eat others. It's a topic that moves me deeply on both a personal and artistic level. About four years ago, I decided to go vegetarian - and soon after became vegan. My younger self, whom my mother affectionately called ‘little carnivore’, could hardly have imagined it. And yet the impulse was there early on. I remember my eighth birthday in the Philippines: my family was preparing a feast, the pig in my aunt's garden was selected, slaughtered and speared. It was only when I saw the dead body on the buffet that I realised what had happened - and that it was because of me. The queasy feeling I had in my stomach back then is still with me today.

Inspired by Melanie Joy's book Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows, my project Love over Taste questions the socially accepted separation between ‘farm animals’ and ‘pets’, between life and product. At the centre is Piggy - a lovingly designed, anthropomorphic pig character who is given a voice where animals have none in reality. Based on research and documentaries such as Dominion or Mission Earth, Piggy tells his story as a fattening pig - and at the same time finds a world beyond suffering and exploitation in my illustrations.

Piggy lives on in scenes that create a kind of counter-reality: whimsical, friendly, full of lightness. In these images, Piggy can be seen alone or with her animal friends - in moments of freedom, pleasure and self-determination. By humanising them, I want to awaken empathy: A pig also has a right to a life free of suffering and self-determination.

In addition to the illustrations, the project also includes the Love over Taste stickers, which show animals that are often consumed in factory farming - depicted with a loving, personal view.

With these small but eloquent works, I want to open up a space for conversations about compassion, carnism and our everyday choices. Love over Taste is an invitation to see the world through different eyes - Piggy's eyes.

- My artistic work deals with animal welfare, veganism and the question of why we love certain animals and eat others. It's a topic that moves me deeply on both a personal and artistic level. About four years ago, I decided to go vegetarian - and soon after became vegan. My younger self, whom my mother affectionately called ‘little carnivore’, could hardly have imagined it. And yet the impulse was there early on. I remember my eighth birthday in the Philippines: my family was preparing a feast, the pig in my aunt's garden was selected, slaughtered and speared. It was only when I saw the dead body on the buffet that I realised what had happened - and that it was because of me. The queasy feeling I had in my stomach back then is still with me today.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024–ongoing

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Risografie, Animation mit Hilfe von Cartoon Animator, Illustrationen in den Formaten A5 bis A3

- Abmessungen

- A5 bis A3

- Dauer

- ca. 12 Minuten Animation

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Auftrag durch

- Tereza Ruller's Seminar All About Love

- Internetlinks

- Titel

- Love over Taste II

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Importiert am

- 06.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 18