Abschlussarbeiten-Archiv

Abschlussarbeiten-Archiv

| Titel |

|

86 Inhalte

- Seite 1 von 8

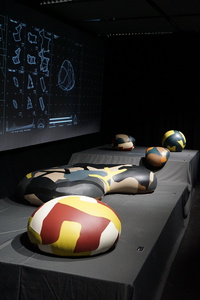

Ambassadors

- Titel

- Ambassadors

- Titel (en)

- Ambassadors

- Untertitel

- 12 stories of artificial survival

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- 12 stories of artificial survival

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- AMBASSADORS ist eine installative Sammlung, bestehend aus 120 Stofftieren, die das Verhältnis der Konzepte vom Natürlichen und Künstlichen anhand des Eisbären in menschlicher Gefangenschaft beleuchtet. Im Kampf um die Klimakrise ist der Eisbär zum Symbolbild der zu schützenden Natur geworden und hat sich als solches zum Repräsentanten in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. KI-generierte Bilder, von denen jeweils 10 eine der 12 Geschichten in der Installation visualisieren, wurden einzeln auf die Rücken der 120 Stofftiere übertragen und gemeinsam in ein immersives Wimmelbild verwoben. So werden die Stofftiere in der Installation zu Botschaftern einer künstlichen Population und verlängern damit, ohne Lebewesen Leid zuzufügen, die Ketten an Abbildungen von Abbildungen von etwas, das mal natürlich war.

- Beschreibung (en)

- Ambassadors is an installation consisting of 120 stuffed animals that explores the relation between the natural and the artificial through the lens of the polar bear in human captivity. In the fight against the climate crisis, polar bears haves become a symbolic image of nature in need of protection—an image that has etched itself into the collective memory. Each set of ten AI-generated images represents one of the twelve stories depicted in the installation. These images were transferred individually onto the backs of the 120 stuffed animals and collectively woven into an immersive Wimmelbild. In this way, the stuffed animals once again become ambassadors of an artificial population—extending the chain of representations of representations of something that once was natural, without causing harm to living beings.

- Kategorie

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Titel

- Ambassadors

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 8

Wrapping Waste

- Titel

- Wrapping Waste

- Titel (en)

- Wrapping Waste

- Untertitel

- Generative Design-Tools für die Verwertung von Lederverschnitt

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Generative design tools for the reuse of leather waste

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

Viel zu lange mussten sich natürliche Materialien starren Vorlagen unterordnen: Wir schneiden zu, wir kürzen, wir verwerfen – wir erzeugen Verschnitt durch Design.

Was wäre, wenn sich Technologie endlich der Natur anpassen könnte – und nicht umgekehrt?

Algorithmen können unreguläre Materialien und den Verschnitt als eine neue Ressource verwenden. Es geht dabei nicht nur um Effizienz; es geht darum, die Produkt-Ästhetik neu zu definieren – Schönheit in der natürlichen Variation und den natürlichen Fehlern zu sehen und zu erkennen, dass ein gutes Produkt am besten attraktiv, nachhaltig aber vor allem auch skalierbar ist.

Ich habe Algorithmen entwickelt, die Polsterobjekte aus digitalisiertem Lederabfall generieren. Dieses Programm kann gewünschte Objekte direkt anhand verschiedener Designrichtlinien und Parameter erstellen und nutzt dabei jedes Lederstück zu fast 90% im Durchschnitt aus. Es entsteht ein auf das Material zugeschnittenes Design.

Danach habe ich es selbst ausprobiert und eine Serie von wassertropfenförmigen Polstermöbeln hergestellt. Das Material wurde von der Möbelfirma MOROSO und einer deutschen Polsterfirma gesponsort.

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

- Beschreibung (en)

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

For so long, natural materials have been forced to conform to rigid templates: We trim, we crop, we discard - we create waste by design.

What if technology could finally adapt to nature and not the other way around?

Using algorithms to find hidden potential in imperfect materials. This is more than efficiency; it's about redefining the product aesthetic, to see beauty in variation and to recognize that the most attractive design is one that is both: sustainable and scalable.

I have created such algorithms that generate upholstery objects from leather waste, which has been digitalized. This program can directly create desired objects based on a variety of design guidelines, parameters and constraints. It utilizes each leather piece up to 90% in average. The outcome is a design that is 100% based on the material's shape.

Afterwards I have tried it myself and made a series of upholstered furniture from leather waste. The leather was sponsored by MOROSO, the filling by a german upholstery company.

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025

- Dank an

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- Digitale Arbeit, Pythoncode, Grasshopper, Nähen, Polstern

- Abmessungen

- 205cm x 130cm x 42cm / 50cm x 50cm x 32cm / 78cm x 78cm x 40cm und kleinere.

- Ort: Institution

- Ort

- Glaskubus, 2. OG, Raum 208

- Stadt

- Land

- Titel

- Wrapping Waste

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 19

Kunst in der Praxis

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Untertitel

- Methoden des Ausstellens im Vergleich zwischen ärztlicher Praxis und Kunstmuseum

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In ärztlichen Praxen sind häufig künstlerische Objekte ausgestellt. Anders als im Museum ist die Begegnung mit diesen Objekten jedoch eher selten der Anlass für den Besuch der medizinischen Einrichtung. Die beiläufige Betrachtung der Kunstwerke ist vielmehr ein ästhetisches Nebenprodukt des eigentlichen Anliegens der Besucher*innen. Wie und warum werden überhaupt Kunstobjekte in ärztlichen Einrichtungen präsentiert? Lässt sich diese Präsentation mit musealen Ausstellungen vergleichen? Diesen Fragen wird in dieser Magisterarbeit nachgegangen und mittels Feldforschung und museumskritischer Einordnung begegnet.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 21.10.2021

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 123 Seiten (85 Seiten Text)

- Stadt

- Land

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 13.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 6

Eine Neue Umwelt

- Titel

- Eine Neue Umwelt

- Titel (en)

- A New Environment

- Untertitel

- Heinrich Klotz über Architektur und Neue Medien

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Heinrich Klotz on Architecture and New Media

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eine filmische Montage des Archivs von Kunsthistoriker Heinrich Klotz lässt Zusammenhänge erkennen zwischen Postmoderne, digitalen Medien und der Hoffnung auf eine neue Kunst.

Die alte Umwelt ist nicht mehr vorhanden, es klaffen Lücken, ganze Städte sind dem Boden gleich gemacht worden. Kann man eine lebenswerte Stadt wiederherstellen, ohne die Aggressionen des Krieges zu verdecken? Oder sind die Ruinen eine einmalige Chance, die Innenstädte von Grund auf neu zu gestalten? Ausgehend vom Wiederaufbau der deutschen Altstädte nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte den Kunsthistoriker Heinrich Klotz die Rückgewinnung eines sinnlichen Erlebens in Architektur und Kunst. So sagte er den radikalen Forderungen einer alles erneuernden funktionalen Architektur den Kampf an, da sie nur noch gesichtslose Container baute. Die postmoderne Architektur verteidigte er wiederum gegen den Vorwurf des Kitsches. Und Computerspiele und virtuelle Realitäten erhob er zu Kunstwerken. 1984 gründete er das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt und 1989 das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.

- Eine filmische Montage des Archivs von Kunsthistoriker Heinrich Klotz lässt Zusammenhänge erkennen zwischen Postmoderne, digitalen Medien und der Hoffnung auf eine neue Kunst.

- Beschreibung (en)

- A cinematic montage of the archive of art historian Heinrich Klotz reveals connections between postmodernism, digital media, and the hope for a new art.

The old environment is no longer there—gaps remain, entire cities have been leveled. Can a livable city be restored without covering up the aggressions of war? Or are the ruins a unique opportunity to redesign city centers from the ground up? Beginning with the post-World War II reconstruction of German historic towns, art historian Heinrich Klotz focused on reclaiming a sensual experience in architecture and art. He opposed the radical demands of an all-renewing functionalist architecture, which, in his view, only produced faceless containers. At the same time, he defended postmodern architecture against accusations of kitsch. He even elevated video games and virtual realities to the status of artworks. In 1984, he founded the German Architecture Museum in Frankfurt, followed by the Center for Art and Media in Karlsruhe in 1989.

- A cinematic montage of the archive of art historian Heinrich Klotz reveals connections between postmodernism, digital media, and the hope for a new art.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2019

- Mitwirkende

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- DCP, 2K, 3.0 in 5.1

- Abmessungen

- 4:3

- Dauer

- 01:19:05

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Bemerkungen

- Gefördert durch die Riemschneider Stiftung, die Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e.V. und das Zeitbild-Lab der HfG Karlsruhe.

Unterstützt durch den Südwestrundfunk, den Hessischen Rundfunk, dem Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Andec Filmtechnik und DCM - Digital Cinema Mastering.

Eine Studiolo Film Produktion

- Gefördert durch die Riemschneider Stiftung, die Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e.V. und das Zeitbild-Lab der HfG Karlsruhe.

- Titel

- Eine Neue Umwelt

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 03.03.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 7

It's okay now

- Titel

- It's okay now

- Titel (en)

- It's okay now

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "It’s okay now" ist ein autobiografisches Werk, das durch die Praxis des Erinnerns die Herkunft und Identität der beiden Protagonistinnen hinterfragt, analysiert und miteinander vergleicht. Das Erinnern dient dabei nicht nur als Mittel der Reflexion, sondern auch als eine Form des Träumens und Verarbeitens von Vergangenem. Fiktionale Szenen und Archivmaterial verweben sich zu einer Erzählung, die persönliche und kollektive Erinnerungen miteinander verschmelzen lässt.

- Beschreibung (en)

- "It’s okay now" is an autobiographical work that, through the practice of remembering, questions, analyzes, and compares the origins and identities of the two protagonists. In this process, remembering serves not only as a tool for reflection but also as a form of dreaming and processing the past. Fictional scenes and archival material intertwine to create a narrative that fuses personal and collective memories.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.10.2024 - 04.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 3-Kanal-Video-Audio Rauminstallation

- Abmessungen

- Breite: 10m; Tiefe: 10m; Höhe 4,5m

- Dauer

- 45 min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- It's okay now

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- its okay now

- Importiert am

- 10.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 11

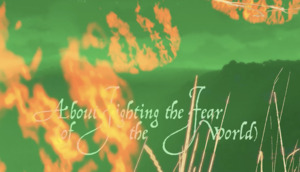

About Fighting the Fear (of the World)

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 3 3

Plastic Fugue

- Titel

- Plastic Fugue

- Titel (en)

- Plastic Fugue

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

Es passierte mir erneut, als ich Malerei studierte. Die Materialien, Leinwand, Holz, Stoff, Papier, Farbe, Öl, ja sogar ein Bleistift, werden mit einer gewissen Aura vermarktet. Unsere Kunst ist längst zu sehr mit der neoliberalen Wirtschaft verstrickt, ironischerweise im Widerspruch zu ihrem eigentlichen Ziel, Freiheit. Die Qualität von Kunst über den Preis der Materialien zu definieren, ist eine Wiederholung alter Muster, so wie Blau und Grün einst als Zeichen des Reichtums galten und dem Adel vorbehalten waren.

Diese Struktur führte dazu, dass ich klassische Musik als die einzig wahre Musik betrachtete und die Leinwandmalerei, die im späten 15. Jahrhundert in Italien entstand, als den allein gültigen Standard in der bildenden Kunst. Jahrzehnte später erkannte ich, dass es jenseits dessen, was ich damals als Kunst verstand, auch Formen gab, die aus verschiedenen kulturellen Kontexten stammen und nicht als Teil dieses Standards wahrgenommen wurden. Dann versuchte ich, all diese ironischen Elemente in die verschiedenen Medien einzubringen, mit denen ich bisher gearbeitet hatte.

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

- Beschreibung (en)

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

It happened to me again when I studied painting. The materials are marketed with an aura, including canvas, wood, fabric, paper, paint, oil, and even a pencil. Our art already conspires too much with the neoliberal economy, ironically, against its supposed goal: liberty. Classifying the quality of art based on the price of materials is repetitive, much like how blue and green, once symbols of wealth, were valued and reserved for royalty in history.

This structure led me to view classical music as the only true form of music, and canvas painting, which originated in Italy in the late 15th century, as the sole standard in visual art. Decades later, I realized there was more art behind the things I once believed to be art alone. Then I attempted to gather all these ironical elements into diverse mediums I had experienced so far.

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025 - 13.07.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- Variable Maße

- Dauer

- Introducing air&dust: 9' 11" / Sax Recital: 16' 37"

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Plastic Fugue

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 4 1

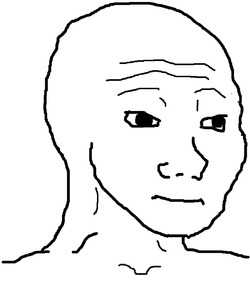

By Users for Users

- Titel

- By Users for Users

- Untertitel

- Memes als digitale Folklore

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Memes as Digital Folklore

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

Als Fallbeispiel dient der Arbeit das sog. Wojak-Meme, eine dilettantisch erstellte Computergrafik eines melancholischen Gesichts. Wojak illustriert nicht nur die für Memes charakteristische Amateurästhetik, sondern auch, wie Memes als ‚visuelle Dialekte‘ bestimmter Communitys funktionieren und hierbei sowohl Gemeinschaft stiften als auch ausschließen können. Speziell das Wojak-Meme und seine Variationen werden durch die neurechte Alt-Right sowie durch die misogyne Incel-Community verwendet, um unter dem Deckmantel von Ironie und Humor Ideologien und Feindbilder zu erzeugen und zu verbreiten.

Genau wie der Philosoph Antonio Gramsci die Relevanz von Folklore für den frühen italienischen Faschismus beschrieb, trägt auch digitale Folklore maßgeblich zur Konstitution von Weltbildern bei und ist dabei oft wirkmächtiger als offizielle Normen und Gesetze. Was einst als eine ‚Demokratisierung der Bildproduktion‘ beschrieben wurde, ist längst zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Abschließend plädiert die Arbeit deshalb für eine kritische Folkloristik des Digitalen, die die Bildwelten der Partizipationskultur interdisziplinär zwischen Kunst- und Medienwissenschaften analysiert, um so deren Bildcharakter sowie die Dynamiken digitaler Infrastrukturen zu reflektieren.

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

- Beschreibung (en)

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

The so-called Wojak meme, an amateurishly created computer graphic of a melancholy face, serves as a case study. Wojak illustrates not only the amateur aesthetics characteristic of memes, but also the function of memes as ‘visual dialects’ of certain communities which simultaneously include and exclude individuals. In particular, the Wojak meme and its variations are used by the reactionary alt-right and the misogynistic incel community to create and disseminate ideologies and enemy images under the guise of irony and humor.

Just as philosopher Antonio Gramsci described the relevance of folklore for early Italian fascism, digital folklore also contributes significantly to the constitution of world views and, often proving more powerful than official laws and values. What was once described as a ‘democratization of image production’ has long since become a threat to democracy. In its conclusion, the thesis therefore advocates for a critical folkloristics of the digital that analyzes the visual worlds of participatory culture in an interdisciplinary way between art history and media studies in order to reflect on their visual character and the dynamics of digital infrastructures.

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2025

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 144 Seiten (109 Textseiten)

- Titel

- By Users for Users

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 8

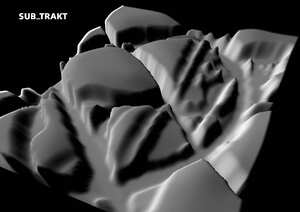

SUB_TRAKT

- Titel

- SUB_TRAKT

- Titel (en)

- SUB_TRAKT

- Untertitel

- Eine interaktive Raum- und Klanginstallation von Anne Niemetz und Holger Förterer

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

Im Lichthof 3 wird mit einer Kamera das Geschehen im Raum von oben erfaßt. Personen innerhalb des so beobachteten Bereichs erfahren eine direkte akustische Rückkopplung ihrer Bewegungen über ein an Traversen aufgehängtes 4-Kanal-Lautsprechersystem. Jedes sich bewegende Objekt im Kamerabild generiert eine Klangstruktur im Raum, die sich – abhängig von Größe, Geschwindigkeit und Distanz der Objekte untereinander– verändert. Der Klang verstummt, wenn im Lichthof 3 keine Bewegungen mehr registriert werden.

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 28.01.2002 - 01.02.2002

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- täglich von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof und Medientheater

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- SUB_TRAKT

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 07.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 1

Stella Kramrisch. Kunsthistorikerin zwischen Europa und Indien.

- Titel

- Stella Kramrisch. Kunsthistorikerin zwischen Europa und Indien.

- Untertitel

- Ein Beitrag zur Depatriarchalisierung der Kunstgeschichte

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Warum gab es keine bedeutenden Kunsthistorikerinnen? Das Buch „Stella Kramrisch“ sucht in der Kunstgeschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte nach einer Antwort auf diese polemische Frage. Die Erklärung für das Fehlen von Kunsthistorikerinnen findet sich in den misogynen und patriarchalen Strukturen der Geschichtsschreibung. Um die Reproduktion ebendieser Strukturen zu unterbrechen, ist das Buch dem Werk und Wirken der Kunsthistorikerin Stella Kramrisch (1896 –1993) gewidmet.

Stella Kramrisch war in den 1920er bis 1940er Jahren eine gefragte Expertin für indische Kunst. Aufgewachsen und promoviert in Wien, lehrte sie ab den frühen 1920er Jahren an Universitäten in Bengalen. Sie argumentierte für die Eigenständigkeit des künstlerischen Wertes indischer Architektur, Skulptur und Malerei. Während ihrer Zeit in Bengalen verbreitete sie ihre Thesen durch wirkungsmächtige Ausstellungen und Publikationen in Europa. Möglich war das durch die Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Wiener Institut für Kunstgeschichte, Springers Handbuch Kunstgeschichte, der Reformbewegung und dem Warburg Institut. Warum wissen wir nichts von dieser Tänzerin zwischen Kulturen, der scharfen Beobachterin und poetisch präzisen Autorin? Das Buch zielt auf die Erschließung des Werkes, der Methoden und des Kunstbegriffs von Kramrisch ab.

- Warum gab es keine bedeutenden Kunsthistorikerinnen? Das Buch „Stella Kramrisch“ sucht in der Kunstgeschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte nach einer Antwort auf diese polemische Frage. Die Erklärung für das Fehlen von Kunsthistorikerinnen findet sich in den misogynen und patriarchalen Strukturen der Geschichtsschreibung. Um die Reproduktion ebendieser Strukturen zu unterbrechen, ist das Buch dem Werk und Wirken der Kunsthistorikerin Stella Kramrisch (1896 –1993) gewidmet.

- Beschreibung (en)

- Why were there no great women art historians? The book “Stella Kramrisch” seeks an answer to this polemical question in the art historiography of the last few decades. The explanation for the absence of women art historians is found in the misogynistic and patriarchal structures of much history writing. To interrupt the reproduction of these very structures, the book focuses on the work and activities of the art historian Stella Kramrisch (1896-1993).

In Europe, Stella Kramrisch was a sought-after expert on Indian art from the 1920s to the 1940s. Raised and graduated in Vienna, she taught at universities in Bengal from the early 1920s. Central to her research was the argument for the autonomy of the artistic value of Indian architecture, sculpture, and painting. During her time in Bengal, she spread her theses through influential exhibitions and publications in Europe. This became possible through collaborations with institutions such as the Vienna Institute for Art History, Springer’s Handbook of Art History, the Reform Movement, and the Warburg Institute. Why do we know nothing of this dancer between cultures, a keen observer and poetically precise writer? The book aims to make Kramrisch’s works, methods, and concept of art accessible.

- Why were there no great women art historians? The book “Stella Kramrisch” seeks an answer to this polemical question in the art historiography of the last few decades. The explanation for the absence of women art historians is found in the misogynistic and patriarchal structures of much history writing. To interrupt the reproduction of these very structures, the book focuses on the work and activities of the art historian Stella Kramrisch (1896-1993).

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Titel

- Stella Kramrisch. Kunsthistorikerin zwischen Europa und Indien.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2

Emil

- Titel

- Emil

- Titel (en)

- Emil

- Untertitel

- Typografie als Medium historischer Sichtbarkeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A typographic revival reflecting historical erasure

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

Ein zentrales Element des Projekts ist das Revival der Bernhard Antiqua von Lucian Bernhard. Die Schrift wurde für die zeitgenössische Nutzung digital neu interpretiert und prägt die gesamte visuelle Ebene des Projekts – von der Plakatserie über die Ausstellungsgestaltung bis hin zur Vortragspräsentation. So wird Typografie zum Untersuchungsgegenstand und zum gestalterischen Werkzeug der Erinnerung.

Für Julian Jaffé, Nachfahre einer jüdischen Familie, die im Nationalsozialismus ins Exil gezwungen wurde, ist "Emil" nicht nur ein typografisches Projekt, sondern auch ein persönlicher Akt des Erinnerns.

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das die Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Lebens- und Werkgeschichten jüdischer Gestalter:innen während des Nationalsozialismus, darunter Elizabeth Friedländer und Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn).

- Beschreibung (en)

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

A central element of the project is the revival of Bernhard Antiqua by Lucian Bernhard. The font has been digitally reinterpreted for contemporary use and shapes the entire visual level of the project – from the poster series to the exhibition design and lecture presentation. In this way, typography becomes both the subject of investigation and a creative tool of remembrance.

For Julian Jaffé, a descendant of a Jewish family forced into exile during the Nazi era, ‘Emil’ is not only a typographic project, but also a personal act of remembrance.

- Emil is a diploma project that examines the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It focuses on the lives and works of Jewish designers during National Socialism, including Elizabeth Friedländer and Lucian Bernhard (born Emil Kahn).

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Technik/Verfahren/Formate

- Typografie

- Titel

- Emil

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 13

Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Untertitel

- Film als Kunst, Filmkunst, Film und Kunst

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „‚Ballet Mécanique‘ ist zu einer Zeit entstanden, die als Höhepunkt, und immer wieder auch als Wendepunkt in Légers Malerei verstanden wird. Der Film fügt sich nicht nur in seine künstlerische Konzeption ein, sondern hat diese auch zum Thema. ‚Ballet Mécanique‘ ist ein Manifest, nicht nur für seine Kunst, sondern auch für das Kino. Wie bei seinen Literatenfreunden ist Légers intensive Auseinandersetzung mit dem Kino von einer doppelten Intention geprägt, von deren Hinwendung zu dem jungen Medium als potentiellen Mittel, die eigene Kunst zu reformieren, und vom Entwurf eines neuen Konzepts von Film, der seinerseits durch die gestalterische Intervention von Dichtern und Malern zu seinen eigenen Ausdrucksmitteln findet."

- Beschreibung (en)

- “'Ballet Mécanique' was created at a time that is seen as a high point, and also repeatedly as a turning point, in Léger's painting. The film not only fits into his artistic conception, but also has it as its theme. 'Ballet Mécanique' is a manifesto, not only for his art, but also for cinema. As with his literary friends, Léger's intensive engagement with cinema is characterized by a double intention, by their turn to the young medium as a potential means of reforming their own art, and by the design of a new concept of film, which in turn finds its own means of expression through the creative intervention of poets and painters.”

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- Juli 1997

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1997 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2