Plastic Fugue

Benachbarte Sets (34)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

34 Inhalte

- Seite 1 von 3

FROM ENLIGHTENMENT TO ENLICHENMENT

- Titel

- FROM ENLIGHTENMENT TO ENLICHENMENT

- Titel (en)

- FROM ENLIGHTENMENT TO ENLICHENMENT

- Untertitel

- Flechten, Symbiose und posthumanistische Perspektiven in Kunst und Theorie

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Lichens, symbiosis and posthumanist perspectives in art and theory

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Aufklärung („Enlightenment“) stellte den Menschen ins Zentrum des Denkens – doch Flechten („Lichen“) lehren uns eine andere Art der Weltwahrnehmung: relational, vernetzt, nicht-menschlich-zentriert. Als symbiotische Verbindungen von Pilzen und Algen oder Cyanobakterien verkörpern sie ein Denken jenseits des Individuellen: Sie sind mehr-als-menschliche Organismen, Holobionten, Netzwerke aus Kooperation und Anpassung. Sie gedeihen in extremen Umgebungen, überdauern Jahrhunderte und bilden fragile Ökologien,

die oft übersehen werden – und doch fundamentale Lektionen für unser eigenes Dasein bereithalten. Dieses transdisziplinäre Seminar bewegt sich zwischen Wissenschaft, Philosophie und Medienkunst. Eine Exkursion mit Lichenolog*innen macht uns mit der stillen, aber

hochkomplexen Existenz der Flechten vertraut. Meditative Audiowalks laden dazu ein, das Netzwerk dieser Lebensformen zu dokumentieren und sich mit ihrer Zeitlichkeit und Materialität zu verbinden. Durch das Lesen zentraler Texte von Lynn Margulis, Scott Gilbert, Donna Haraway und Anna Tsing hinterfragen wir Konzepte von Autonomie, Subjektivität und multispeziesalem Zusammenleben. Schließlich werden wir in einem Workshop das gesammelte Wissen in Medienkunstwerke überführen – als spekulative Antworten auf die ökologischen und philosophischen Herausforderungen unserer Zeit.

- Die Aufklärung („Enlightenment“) stellte den Menschen ins Zentrum des Denkens – doch Flechten („Lichen“) lehren uns eine andere Art der Weltwahrnehmung: relational, vernetzt, nicht-menschlich-zentriert. Als symbiotische Verbindungen von Pilzen und Algen oder Cyanobakterien verkörpern sie ein Denken jenseits des Individuellen: Sie sind mehr-als-menschliche Organismen, Holobionten, Netzwerke aus Kooperation und Anpassung. Sie gedeihen in extremen Umgebungen, überdauern Jahrhunderte und bilden fragile Ökologien,

- Beschreibung (en)

- The Enlightenment placed humans at the centre of thought – but

lichens teach us a different way of perceiving the world: relational, interconnected,

non-human-centred. As symbiotic combinations of fungi and algae or cyanobacteria, they embody a way of thinking beyond the individual: they are more-than-human organisms, holobionts, networks of cooperation and adaptation. They

thrive in extreme environments, survive for centuries and form fragile ecologies

that are often overlooked – yet hold fundamental lessons for our own existence

.

This transdisciplinary seminar moves between science, philosophy and

media art. An excursion with lichenologists familiarises us with the quiet but

highly complex existence of lichens. Meditative audio walks invite us to document the

network of these life forms and connect with their temporality and

materiality. By reading key texts by Lynn Margulis, Scott Gilbert,

Donna Haraway and Anna Tsing, we question concepts of autonomy, subjectivity and

multispecies coexistence. Finally, in a workshop, we will transform the

knowledge we have gathered into media artworks – as speculative responses to the

ecological and philosophical challenges of our time.

- The Enlightenment placed humans at the centre of thought – but

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juni 2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Titel

- FROM ENLIGHTENMENT TO ENLICHENMENT

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 21

Topologie des Verschwindens

- Titel

- Topologie des Verschwindens

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Am Anfang steht nicht die Form, sondern die Haltung. Genau das ist das bewusste und kritische Bewusstsein für den Raum. Was bedeutet es, wenn Architektur verschwindet? Was bleibt übrig, wenn das Nützliche, Sichtbare und Funktionale entfernt wird? Genau an diesem Punkt beginnt der eigentliche reflexive Handlungsspielraum des Künstlers. Anders gesagt: Es öffnet sich ein Denkraum, in dem nach den Bedingungen des Seins gefragt, die wesentlichen Strukturen der Dinge erprobt und noch nicht geformte Möglichkeiten konfrontiert werden. Denn jeder Akt der Entfernung ist ein Akt, der die Bedingungen für latente Bedeutung und Gestalt offenbart. So erscheint im Verschwinden etwas Neues.

In jeder Phase dieser Arbeit spiegelt sich ein bewusster und reflektierender Eingriff wider – eine Art choreografierter Dialog mit Struktur, Erinnerung und Bedeutung. Das Entfernen von Strukturen, das Imaginieren von Kästen, die Transformation des Innenhofs – all diese Eingriffe sind Akte der Erkenntnis und kritische Selbstbefragungen des Raums: „Was bin ich, wenn ich nicht mehr funktioniere?“ Dass Architektur ihre Funktion verliert, bedeutet, dass sie in einen Zustand des Schweigens gerät, in dem sie sich selbst nicht mehr erklären oder zeigen kann. Diese Fragen führen ganz natürlich zu einer weiteren: Wenn Architektur schweigt – wer bringt dann ihre innere Erinnerung und Struktur zum Sprechen?

Diese Arbeit basiert auf einer Annahme: Ein Tisch, der einst angefertigt, aber nie ausgestellt wurde, hat lange Zeit im Depot des Museums verbracht. Nun wird dieser Tisch in die Mitte des Ausstellungsraums gebracht – ein symbolischer Akt der Öffnung der in der Struktur versiegelten Erinnerung und des Wiedererscheinens einer verstummten Form. Die Form dieses Tisches verweist jedoch auf die Struktur des Gebäudes, in dem er sich befindet. Mit anderen Worten: Der Tisch ist ein Wesen, das die Erinnerung der Architektur, zu der er gehört, verinnerlicht hat. Indem er aus dem Ursprung geschaffen wurde und in diesen Ursprung zurückkehrt, rechtfertigt der Tisch seine Existenz als bedeutungstragende Entität im Raum.

Den Tisch in die Mitte zu stellen – als Vermittler und Übersetzer der Geschichte – ist keine zufällige Entscheidung. Es ist eine Metapher für die Rückkehr zur Oberfläche, zum Ausdruck, zur Geste der Öffnung. Innerhalb der Struktur, die er widerspiegelt, wird der Tisch zur Schnittstelle zwischen Betrachter und Struktur, zwischen Erinnerung und Gegenwart. Er fordert Handlung – doch jede Handlung ist der Beginn einer Interpretation, die eine potenzielle Erzählung liest, und jede Öffnung ist ein erbetener Dialog.

Wenn Architektur nicht mehr funktioniert, schweigt sie wie eine vergessene Sprache, deren Worte verstummt sind. Doch künstlerisches Eingreifen bringt dieses Schweigen wieder zum Sprechen. Diese Arbeit versteht Architektur als Sprache – eine vergessene, verschüttete, zum Schweigen gebrachte Sprache, die durch das Denken des Künstlers wieder sprechen lernt. Was hier gezeigt wird, ist ein materiell verdichteter Denkprozess. Es ist eine Erzählung, die sich durch Entfernung, Rekonstruktion und symbolische Neueinschreibung entfaltet.

In diesem Sinne ist die Arbeit selbst eine Topologie des Denkens über das Verschwinden – eine künstlerische, selbstreflexive Karte, die erforscht, wie Erinnerung und Struktur, Form und Bedeutung miteinander in Beziehung stehen, wie sie verteilt werden und wie sie wieder zu einer Erzählung verbunden werden. Jede Linie, die sie bildet, ist eine Handlung, und jede Handlung ist ein Satz im inneren Dialog der Form.

- Am Anfang steht nicht die Form, sondern die Haltung. Genau das ist das bewusste und kritische Bewusstsein für den Raum. Was bedeutet es, wenn Architektur verschwindet? Was bleibt übrig, wenn das Nützliche, Sichtbare und Funktionale entfernt wird? Genau an diesem Punkt beginnt der eigentliche reflexive Handlungsspielraum des Künstlers. Anders gesagt: Es öffnet sich ein Denkraum, in dem nach den Bedingungen des Seins gefragt, die wesentlichen Strukturen der Dinge erprobt und noch nicht geformte Möglichkeiten konfrontiert werden. Denn jeder Akt der Entfernung ist ein Akt, der die Bedingungen für latente Bedeutung und Gestalt offenbart. So erscheint im Verschwinden etwas Neues.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 23.07.2025

- Technik/Verfahren/Formate

- digitale Modellstudie

- Titel

- Topologie des Verschwindens

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 23.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 7

Big Hat Big Problems

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Titel (en)

- Big Hat Big Problems

- Untertitel

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

Aus diesen Fragen heraus entstand Big Hat Big Problems – eine Reihe von Zusammenkünften. Sowohl im physischen als auch im metaphorischen Sinne ist Big Hat Big Problems ein Ort der ständigen Verhandlung und des Austauschs, aber auch des Verweilens. In der Struktur gibt es Referenzen zu literarischen Salons. Lesungen, Gespräche, dicke Teppiche, gemütliche Sessel und gedimmtes Licht. Ein entscheidender Unterschied: Die Gästeliste ist nicht exklusiv.

Big Hat Big Problems ist eine Einladung, das Buch nicht wie üblich als ersten Schritt des Veröffentlichens zu begreifen, sondern als Mittel, um Öffentlichkeiten zu schaffen. An diesen Öffentlichkeiten bedient sich Filler, denn aus jedem Treffen sollen Nachträge der Beitragenden, aber auch Einfälle oder offene Fragen der Teilnehmenden hervorgehen und festgehalten werden. Diese sollen das anfängliche Skript und somit den Inhalt des Buches fortschreiben. Als Gegenthese zum traditionellen Austellungskatalog, der ein Projekt abschließt, wird der Katalog zu Big Hat Big Problems durch jede Veranstaltung erweitert. Er ist modular, jede Zusammenkunft ein Kapitel.

Das Programm ist nicht thematisch gegliedert, Schwerpunkt liegt auf ephemeren Aspekten. Die Fokussierung auf einen Abend – dass alles nur einmal zu hören oder zu sehen ist –

lenkt die Kuration. Den Großteil der Beiträge machen gelesene Texte aus, auch die Aufnahme eines Hörspiels wird nur einmal abgespielt. Die Straße vor dem Ausstellungsraum wird auch durch eine große Kreidezeichnung bespielt. Der Salon öffnet sich; veröffentlicht sich. Im Grunde ist das schon Kunst im öffentlichen Raum, am nächsten Tag aber wieder weg. Das Programm hat keinen Zeitplan, nur eine Reihenfolge und im Laufe des Abends kommt es zu zufälligen Begegnungen und ungeplanten Beziehungen zwischen den Texten. Und innerhalb des Publikums auch, dass à la Salon in den Pausen zwischen den Interventionen über das Erfahrene diskutiert. Big Hat Big Problems will zeigen, dass jede Bewegung und jedes Verstehen nur im Bezug auf andere und ihre Worte möglich ist – auch das Verstehen der eigenen Position, der eigenen Arbeitsweisen und ihrer Wirkung. Kunst, die uns oder etwas berührt, entsteht stets im Dialog mit den Ideen anderer.

Es bleibt Raum für Zweifel, für unvollendete Gedanken und ein Glas zwischendurch. Es gibt keine Botschaften zu entschlüsseln – nur die Einladung, Mehrdeutigkeiten zu akzeptieren.

Die Dokumentation ist absichtlich reduziert, um Performer*innen aber auch Besucher*innen einen freien Raum zu geben.

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

- Beschreibung (en)

- Filler Verlag is an independent platform for the book and for the discourse that emerges from it. “Publishing” is not understood as an act of distribution, but as an act of sharing. The focus is on collective development and the promotion of discourse. With this experimental approach, Filler thinks the book further: How can it remain relevant as a medium in an increasingly digital and fast-moving world? What role do independent publishers play in an age dominated by mass production and standardization? these questions gave rise to Big Hat Big Problems - a series of gatherings. In both a physical and metaphorical sense, Big Hat Big Problems is a place of constant negotiation and exchange, but also of dwelling. There are references to literary salons in the structure. Readings, conversations, thick carpets, cozy armchairs and dimmed lights. One decisive difference: the guest list is not exclusive.Big Hat Big Problems is an invitation to see the book not as the first step towards publication, as is usually the case, but as a means of creating publics. Filler makes use of these publics, as each meeting is intended to produce and record additions from the contributors, as well as ideas or open questions from the participants. These are intended to continue the initial script and thus the content of the book. As an antithesis to the traditional exhibition catalog that concludes a project, the catalog for Big Hat Big Problems is expanded through each event. It is modular, each meeting is a chapter, the program is not thematically structured, the focus is on ephemeral aspects. The focus on the single evening - that everything can only be heard or seen once - guides the curation. The majority of the contributions consist of read texts, even the recording of a audio play is only played once. The street in front of the exhibition space is covered by a large chalk drawing. The salon opens up; publishes itself. Basically, this is already art in public space, but it's gone again the next day. The program has no schedule, only a sequence, and in the course of the evening there are chance encounters and unplanned relationships between the texts. And within the audience, too, that à la Salon discusses what they have experienced in the breaks between the performances. Big Hat Big Problems wants to show that every movement and every understanding is only possible in relation to others and their words - including the understanding of one's own position, one's own working methods and their effect. Art that touches us or something is always created in dialog with the ideas of others. There is room for doubt, for unfinished thoughts and a glass in between. There are no messages to decipher - only the invitation to accept ambiguity. The documentation is intentionally reduced to create an open space for both performers and visitors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 3./15. Juli 2025, fortlaufend

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 13

Herkules & Karl

- Titel

- Herkules & Karl

- Titel (en)

- Herkules & Karl

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Statue „Herkules Farnese“ war sowohl in der Antike als auch während der Renaissance und des Barock eine der bekanntesten Ikonen. Der eigentlich unbesiegbare Held stützt sich erschöpft auf seine Keule und versteckt hinter seinem Rücken fast kindlich drei goldene Früchte. Laut der mythologischen Erzählung steht Herkules zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Ende der ihm auferlegten Aufgabenreihe, die ihm seinen rechtmäßigen Platz im Olymp verspricht. Die goldenen Früchte aus der Erzählung symbolisieren Fruchtbarkeit, Unsterblichkeit und Macht. Ursprünglich wurden sie als Äpfel interpretiert, sobald Zitrusfrüchte auf den europäischen Markt kamen, wurden aus ihnen Zitronen, Pomeranzen oder Orangen.

Mit dem stilisierten Aufleben der griechischen Antike zur Zeit der Renaissance gewann auch der „Herkules Farnese“ stärker an Bedeutung und wurde von vielen Adligen in ihren neu errichteten Gartenanlagen erst im Stil italienischer und später im Barock im Stil französischer Gärten verarbeitet sowie reproduziert. Orangerien, die zu den meisten barocken Gärten gehörten, wurden als Sammlungs- und Ausstellungsort der erworbenen Gewächse erbaut. August der Starke lies sich beispielsweise auf dem Dach seiner Orangerie als Herkules, der das Himmelsgewölbe trägt, darstellen.

Die barocken Gärten zeichnen sich besonders dadurch aus, dass die Architektur des Schloss oder Palast immer gemeinsam mit der künstlichen Landschaft entworfen wird. In Karlsruhe wurde allerdings nicht nur die Parkanlage im Gedanken des Absolutismus passend als Fortführung des Schloss gebaut, sondern auch durch die Stadtgründung 1715 die gesamte Stadtplanung dieser Ideologie folgend angelegt. Das Schloss und auch die langen Alleen, die Blickachsen auf das historische Machtzentrum erzeugen, existieren heute noch. Der Garten ist, wie fast alle anderen Anlagen im französischen Stil, relativ zügig nach der Erbauung in einen englischen Landschaftsgarten umgeplant worden.

Die Spuren der ursprüngliche Anlage sind in der Linolschnittserie mit einem Motiv basierend auf einem Bepflanzungsplan des Karlsruher Barockgartens sichtbar und ziehen die Besucher:innen der Installation von einer Metallplatte, die über die historischen Zusammenhänge der Arbeit aufklärt, in das Teehaus, den letzten Überrest des Barockgartens. Im Inneren des Pavillons steht eine Gedenkstätte für Karl, Barockgärten und die vergangenen Zeit, für die diese Männer zu Symbolfiguren wurden.

- Die Statue „Herkules Farnese“ war sowohl in der Antike als auch während der Renaissance und des Barock eine der bekanntesten Ikonen. Der eigentlich unbesiegbare Held stützt sich erschöpft auf seine Keule und versteckt hinter seinem Rücken fast kindlich drei goldene Früchte. Laut der mythologischen Erzählung steht Herkules zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Ende der ihm auferlegten Aufgabenreihe, die ihm seinen rechtmäßigen Platz im Olymp verspricht. Die goldenen Früchte aus der Erzählung symbolisieren Fruchtbarkeit, Unsterblichkeit und Macht. Ursprünglich wurden sie als Äpfel interpretiert, sobald Zitrusfrüchte auf den europäischen Markt kamen, wurden aus ihnen Zitronen, Pomeranzen oder Orangen.

- Beschreibung (en)

-

The ‘Hercules Farnese’ statue was one of the most famous icons in antiquity as well as during the Renaissance and Baroque periods. The actually invincible hero leans exhaustedly on his club and hides three golden fruits behind his back in an almost childlike manner. According to the mythological tale, at this point Hercules is about to complete the series of tasks imposed on him, which promises him his rightful place in Olympus. The golden fruits in the story symbolise fertility, immortality and power. Originally they were interpreted as apples, but as soon as citrus fruits came onto the European market, they became lemons, bitter orange or oranges.

With the stylised revival of Greek antiquity during the Renaissance, the ‘Hercules Farnese’ also became more important and was used and reproduced by many aristocrats in their newly built gardens, first in the style of Italian gardens and later in the Baroque period in the style of French gardens. Orangeries, which were part of most Baroque gardens, were built as a place to collect and display the plants acquired. Augustus the Strong, for example, had himself depicted on the roof of his orangery as Hercules carrying the vault of heaven.

Baroque gardens are particularly characterised by the fact that the architecture of the castle or palace is always designed together with the artificial landscape. In Karlsruhe, however, not only was the park built in the spirit of absolutism as a continuation of the palace, but the entire urban planning was also designed in line with this ideology when the city was founded in 1715. The palace and the long avenues, which create lines of sight to the historic centre of power, still exist today. Like almost all other French-style gardens, the garden was converted into an English landscape garden relatively quickly after its construction.

The traces of the original layout are visible in the linocut series with a motif based on a planting plan of the Karlsruhe Baroque garden and draw visitors to the installation from a metal plate, which explains the historical context of the work, into the tea house, the last remnant of the Baroque garden. Inside the pavilion is a memorial to Karl, baroque gardens and the bygone era for which these men became symbolic figures.

-

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 25.02.2025 - 27.02.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Linolschnitt, Lasergravur, audio-visuelle Installation, Animation, fiktionalisierte Geschichte

- Dauer

- ca 5min (Video)

- Ort

- Teehaus im Schlosspark

- Stadt

- Land

- Titel

- Herkules & Karl

- Studiengang

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 12

Stromkreis

- Titel

- Stromkreis

- Titel (en)

- cirquit

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die kreisförmige Mehrfachsteckdose gibt einem oft unbeachteten

Alltagsobjekt eine Stimme.

Der Kreis steht dabei sinnbildlich für Ordnung, Übersicht und Bewegung.

Anders als klassische Steckleisten, die sich in Ecken drängen lassen,

behauptet dieses Objekt seine Präsenz –

es verweigert das Verstecktsein und fühlt sich im Zentrum des Raums am

wohlsten.

Durch die mehrdirektionale Anordnung lassen sich Geräte aus allen

Richtungen mit Strom versorgen – eine Auflösung der linearen Nutzung

zugunsten räumlicher Offenheit.

Bis zu sieben Meter Kabel, die außen aufgewickelt werden, ermöglichen eine

flexible Nutzung in unterschiedlichsten Raumsituationen.

Die transparente Gestaltung der Seitenteile aus Plexiglas fördert ein neues

Bewusstsein für das Objekt – sie macht Funktion sichtbar und

Haltung greifbar.

So wird aus einem technischen Alltagsgegenstand ein

flexibler Begleiter, der sichtbar, nutzbar und verständlich

im Raum existiert.

- Die kreisförmige Mehrfachsteckdose gibt einem oft unbeachteten

- Beschreibung (en)

- The circular multiplug gives a voice to an often unnoticed everyday object. Here the circle symbolizes order, overview and movement. Unlike classic power strips, which can be pushed into corners, this object asserts its presence - it refuses to be hidden and feels most comfortable in the center of the room. The multi-directional arrangement allows devices to be supplied with power from all directions - a dissolution of linear use in favour of spatial openness. Up to seven meters of cable, which are wound up on the outside, enable flexible use in a wide variety of room situations. The transparent design of the Plexiglas side panels promotes a new awareness of the object - it makes function visible and attitude tangible. This turns an everyday technical object into a flexible companion that is visible, usable and understandable in the room.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 22.07.2025

- Titel

- Stromkreis

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 18.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9

Emil

- Titel

- Emil

- Titel (en)

- Emil

- Untertitel

- Typografie als Medium historischer Sichtbarkeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A typographic revival reflecting historical erasure

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das sich mit der Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen auseinandersetzt. Im Zentrum steht das Revival der Schrift „Bernhard Antiqua”, die von Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn), einem jüdischen Designer, entworfen wurde. Dessen Werk wurde von politischen und ideologischen Kräften auf beiden Seiten des Atlantiks unterdrückt, umgedeutet und schließlich ausgelöscht.

Lucian Bernhard, geboren 1883 als Emil Kahn in Cannstatt, stammte aus einer jüdischen Familie und blieb trotz früher Taufe gesellschaftlich ausgegrenzt. Mit siebzehn zog er nach Berlin, wo er sich umbenannte und zu einer prägenden Figur im deutschen Grafikdesign wurde. Seine Schriften wurden zunächst stark genutzt, auch von den Nationalsozialisten, später jedoch sowohl in Deutschland als „jüdisch“ verboten als auch in den USA als „Nazi-Schriften“ boykottiert. In diesem Spannungsfeld wurde die Bernhard Antiqua fast vollständig aus dem kulturellen Gedächtnis verdrängt.

Für Julian Jaffé, Nachfahre einer im Nationalsozialismus ins Exil gezwungenen jüdischen Familie, ist diese Auseinandersetzung von persönlicher Bedeutung. „Emil” ist nicht nur eine typografische Wiederbelebung, sondern auch ein Akt des Erinnerns: an eine verdrängte Identität, eine verschwundene Stimme und die Systeme, die zu ihrem Verschwinden beigetragen haben.

„Emil” soll in Zukunft als langfristiges Projekt weitergeführt werden. Geplant ist der Aufbau einer digitalen Plattform, die Schrift-Revivals, neue Entwürfe und kritische Texte zusammenführt. So entsteht ein lebendiges Archiv, in dem Gestaltung, historische Reflexion und kulturelles Gedächtnis miteinander in Dialog treten.

- „Emil” ist ein Diplomprojekt, das sich mit der Rolle der Typografie im Umgang mit Erinnerung, Verdrängung und historischen Brüchen auseinandersetzt. Im Zentrum steht das Revival der Schrift „Bernhard Antiqua”, die von Lucian Bernhard (geb. Emil Kahn), einem jüdischen Designer, entworfen wurde. Dessen Werk wurde von politischen und ideologischen Kräften auf beiden Seiten des Atlantiks unterdrückt, umgedeutet und schließlich ausgelöscht.

- Beschreibung (en)

- ‘Emil’ is a diploma project that explores the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It centres on the revival of the ‘Bernhard Antiqua’ typeface, which was designed by Lucian Bernhard (born Emil Kahn), a Jewish designer. His work was suppressed, reinterpreted and ultimately erased by political and ideological forces on both sides of the Atlantic.

Lucian Bernhard, born Emil Kahn in Cannstatt in 1883, came from a Jewish family and remained socially marginalised despite being baptised at an early age. At the age of seventeen, he moved to Berlin, where he renamed himself and became a formative figure in German graphic design. His fonts were initially widely used, including by the National Socialists, but were later banned in Germany as ‘Jewish’ and boycotted in the USA as ‘Nazi type’. In this field of tension, Bernhard Antiqua was almost completely suppressed from cultural memory.

For Julian Jaffé, descendant of a Jewish family forced into exile under National Socialism, this confrontation is of personal significance. ‘Emil’ is not only a typographic revival, but also an act of remembrance: of a repressed identity, a vanished voice and the systems that contributed to its disappearance.

‘Emil’ is to be continued as a long-term project in the future. The plan is to create a digital platform that brings together type revivals, new designs and critical texts. This will create a living archive in which design, historical reflection and cultural memory enter into dialogue with each other.

- ‘Emil’ is a diploma project that explores the role of typography in dealing with memory, repression and historical ruptures. It centres on the revival of the ‘Bernhard Antiqua’ typeface, which was designed by Lucian Bernhard (born Emil Kahn), a Jewish designer. His work was suppressed, reinterpreted and ultimately erased by political and ideological forces on both sides of the Atlantic.

- Kategorie

- Schlagworte

- Technik/Verfahren/Formate

- Typografie

- Titel

- Emil

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 13

PCO 1810

- Titel

- PCO 1810

- Titel (en)

- PCO 1810

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

Seine Form ermöglicht es, die Flasche auf viele Weisen körpernah zu tragen und in die Umgebung einzubinden.

So wird die Flasche zur persönlichen, was dazu einlädt sie nach dem Leeren nicht wegzuwerfen, sondern immer wieder aufzufüllen.

Die ständige Verfügbarkeit von Wasser fördert ganz nebenbei einen erhöhten Wasserkonsum.

Dank des standardisierten PCO-Gewindes ist bei Bedarf ein flexibler Wechsel zu einer neuen Flasche jederzeit möglich.

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

- Beschreibung (en)

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

It's shape makes it possible to carry the bottle close to the body and integrate it into your environment creatively.

In this way, the bottle becomes personal, inviting you not to throw it away after emptying it, but to refill it again and again.

The constant availability of water also encourages increased water consumption.

Thanks to the standardized PCO thread, a flexible change to a new bottle is possible at any time if required.

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.02.2025

- Titel

- PCO 1810

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 11

Float

- Titel

- Float

- Titel (en)

- Float

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der Float Lounger, entworfen von Felix Reif und Finn de Bruyn, hebt den Sitzsack auf das Niveau eines vollwertigen Relaxmöbels.

Sowohl die Basis als auch das Kissen bestehen aus expandiertem Polypropylen. Der Einsatz dieses innovativen Materials, das in der Möbelproduktion nur selten verwendet wird, ermöglicht einen leichten, robusten und zu 100 % recycelbaren Sitz. Das mit expandierten Polypropylen-Perlen gefüllte Kissen passt sich jeder Körperform an, steigert die Entspannung und vermittelt dabei das Gefühl, an einem Sonntagabend in einem Schaumbad zu versinken.

- Der Float Lounger, entworfen von Felix Reif und Finn de Bruyn, hebt den Sitzsack auf das Niveau eines vollwertigen Relaxmöbels.

- Beschreibung (en)

- The Float lounger, designed by Felix Reif and Finn de Bruyn, elevates the bean bag to the level of a full-fledged piece of relaxation furniture.

The base and cushion are made of expanded polypropylene. The use of this innovative material, which is rarely found in furniture production, allows for a lightweight, resilient, and 100% recyclable seat. The cushion, filled with expanded polypropylene beads, adapts to every body shape enhancing relaxation while creating the sensation of sinking into a bubble bath on a Sunday evening.

- The Float lounger, designed by Felix Reif and Finn de Bruyn, elevates the bean bag to the level of a full-fledged piece of relaxation furniture.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 02.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Titel

- Float

- Importiert am

- 21.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 7

By Users for Users

- Titel

- By Users for Users

- Titel (en)

- For Users by Users

- Untertitel

- Memes als digitale Folklore

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Memes as Digital Folklore

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

Als Fallbeispiel dient der Arbeit das sog. Wojak-Meme, eine dilettantisch erstellte Computergrafik eines melancholischen Gesichts. Wojak illustriert nicht nur die für Memes charakteristische Amateurästhetik, sondern auch, wie Memes als ‚visuelle Dialekte‘ bestimmter Communitys funktionieren und hierbei sowohl Gemeinschaft stiften als auch ausschließen können. Speziell das Wojak-Meme und seine Variationen werden durch die neurechte Alt-Right sowie durch die misogyne Incel-Community verwendet, um unter dem Deckmantel von Ironie und Humor Ideologien und Feindbilder zu erzeugen und zu verbreiten.

Genau wie der Philosoph Antonio Gramsci die Relevanz von Folklore für den frühen italienischen Faschismus beschrieb, trägt auch digitale Folklore maßgeblich zur Konstitution von Weltbildern bei und ist dabei oft wirkmächtiger als offizielle Normen und Gesetze. Was einst als eine ‚Demokratisierung der Bildproduktion‘ beschrieben wurde, ist längst zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Abschließend plädiert die Arbeit deshalb für eine kritische Folkloristik des Digitalen, die die Bildwelten der Partizipationskultur interdisziplinär zwischen Kunst- und Medienwissenschaften analysiert, um so deren Bildcharakter sowie die Dynamiken digitaler Infrastrukturen zu reflektieren.

- Die vorliegende Abschlussarbeit „By Users for Users. Memes als digitale Folklore“ untersucht die kulturellen, technologischen und politischen Dimensionen von Internet-Memes als eine der zentralen Bildpraktiken der Gegenwart. Memes werden dabei nicht nur als humoristische Phänomene, sondern als Ausdruck einer globalen, partizipativen Bildkultur verstanden, die häufig auch als eine Form digitaler Folklore-Kultur beschrieben wird. Die Arbeit untersucht die Bedeutungsebenen dieser Begrifflichkeit und analysiert neben den technischen und ästhetischen Rahmenbedingungen von Memes ihre identitätsstiftende Funktion innerhalb digital vernetzter Gemeinschaften sowie ihre Verstrickungen mit plattformkapitalistischen Infrastrukturen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, wie einzelne Memes, Communitys und Plattformen durch reaktionäre Akteur:innen angeeignet und instrumentalisiert werden.

- Beschreibung (en)

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

The so-called Wojak meme, an amateurishly created computer graphic of a melancholy face, serves as a case study. Wojak illustrates not only the amateur aesthetics characteristic of memes, but also the function of memes as ‘visual dialects’ of certain communities which simultaneously include and exclude individuals. In particular, the Wojak meme and its variations are used by the reactionary alt-right and the misogynistic incel community to create and disseminate ideologies and enemy images under the guise of irony and humor.

Just as philosopher Antonio Gramsci described the relevance of folklore for early Italian fascism, digital folklore also contributes significantly to the constitution of world views and, often proving more powerful than official laws and values. What was once described as a ‘democratization of image production’ has long since become a threat to democracy. In its conclusion, the thesis therefore advocates for a critical folkloristics of the digital that analyzes the visual worlds of participatory culture in an interdisciplinary way between art history and media studies in order to reflect on their visual character and the dynamics of digital infrastructures.

- The M.A. thesis "By Users for Users. Memes as Digital Folklore" examines the cultural, technological and political dimensions of Internet memes as one of the central image practices of the present day. Memes are understood not only as a humorous phenomenon, but also as an expression of a global, participatory image culture, which is often described as a form of digital folklore culture. The text examines the layers of meaning of this terminology and, in addition to the technological and aesthetic conditions of memes, analyzes their identity-forming function within digitally networked communities as well as their entanglements with platform capitalist infrastructures. A particular focus is on how individual memes, communities and platforms are appropriated and instrumentalized by reactionary actors.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2025

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 144 Seiten (109 Textseiten)

- Titel

- By Users for Users

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 10

„Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Titel

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ ist eine Installation über Straßenbahnoberleitungen. Sie setzt sich mit Infrastrukturen im öffentlichen Raum auseinander, die für uns im Alltag essenziell sind, die wir aber gelernt haben auszublenden. Sie soll diesen scheinbar banalen, anonymen Zweckbauten einen Wert verleihen und auf sie aufmerksam machen.

Oberleitungen sind in einer Stadt mit vielen Straßenbahnen, wie Karlsruhe, wenn man sich auf der Straße bewegt, immer da. Alles, was man im öffentlichen Raum sieht, sieht man durch das Netz der Oberleitungen. Sie sind allgegenwärtig und ein wichtiger Bestandteil der täglichen Fortbewegung, doch die meisten Leute blenden das im alltäglichen Leben aus. Und das ist kein Zufall: die Stadt schreibt vor, Oberleitungen so zu planen, dass sie möglichst unauffällig sind und in ihrer Umgebung untergehen. Es gibt keine Wertschätzung dafür, wie viel Technik und Material dahinter steckt, dass man sich mit der Straßenbahn durch die Stadt bewegen kann.

Auf diese Themen soll die Installation aufmerksam machen. Ich habe durch diese Arbeit einen intensiven Blick auf Oberleitungen bekommen und wollte diesen durch meine Installation teilen.

In der Installation „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ steht man, unter dem im Maßstab 1:26, aus blauen Seilen nachgebildeten, freischwebenden Muster, einer großen Kreuzung in Karlsruhe. Auf der Leinwand läuft ein Stop Motion Video, das alltägliche Momentaufnahmen und Blicke in Bewegung auf die Oberleitungen zeigt.

Aus drei verschiedenen Richtungen kommen Sounds. Einmal die Klänge der Bahnen, denen man auch auf einer Kreuzung zuhören könnte, und dann von rechts und links, zwei verschiedene Blickwinkel, von verschiedenen Personen auf das Thema Oberleitungen. Eins ist der technische Blick von einer Person, die mit Oberleitungen arbeitet, und der andere ist meiner, ein eher poetischer Blick den ich auf die bildliche Ebene der Oberleitungen gewonnen habe. Die eine Seite sagt, dass die Oberleitungen möglichst unauffällig sein sollen, um nicht aufzufallen, und die andere sagt, schaut nach oben, schaut was da alles hängt.

Die Installation soll den Blick der Leute, die sie anschauen, in Zukunft etwas öfter nach oben auf die Oberleitungen lenken

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ ist eine Installation über Straßenbahnoberleitungen. Sie setzt sich mit Infrastrukturen im öffentlichen Raum auseinander, die für uns im Alltag essenziell sind, die wir aber gelernt haben auszublenden. Sie soll diesen scheinbar banalen, anonymen Zweckbauten einen Wert verleihen und auf sie aufmerksam machen.

- Beschreibung (en)

- “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt” is an installation about tram overhead lines. It explores infrastructures in public spaces that are essential to our everyday lives but which we have learnt to ignore. It is intended to give these seemingly banal, anonymous functional structures a value and draw attention to them.

In a city with a lot of trams, like Karlsruhe, overhead lines are always present when you move along the street. Everything you see in public space is seen through the web of overhead lines. They are omnipresent and essential to everyday transport, however most people ignore them in their day to day lives. And this is no coincidence: the city requires overhead lines to be planned in such a way that they are as discreet as possible and blend into their surroundings. There is no appreciation of how much technology and material goes into getting a tram through the city.

The installation is intended to draw attention to this topic. This work and research has allowed me an immersive view of overhead lines, which I wanted to share and visualise through my installation.

In the installation “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt”, one stands and moves under the free-floating pattern of a large intersection in Karlsruhe, modelled on a scale of 1:26 using blue ropes. A stop motion video runs on the projection screen, showing everyday snapshots and views of the overhead lines in motion.

Sounds come from three different directions. Firstly, the sounds of the trains, which you could also listen to at a crossing, and then from the right and left, two different perspectives, from different people on the subject of overhead lines. One is the technical view of a person who works with overhead lines, and the other is mine, a more poetic view that I have gained of the visual level of the overhead lines. One side says that the overhead lines should be as subtle as possible in order not to attract attention, and the other says, look up, see what's hanging there.

With my installation I hope to draw people’s attention to the overhead lines that play such an important yet invisible role in our daily lives.

- “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt” is an installation about tram overhead lines. It explores infrastructures in public spaces that are essential to our everyday lives but which we have learnt to ignore. It is intended to give these seemingly banal, anonymous functional structures a value and draw attention to them.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 24.04.2025

- Ort

- Lichthof drei

- Titel

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 7

Dirty Computer

- Titel

- Dirty Computer

- Titel (en)

- Dirty Computer

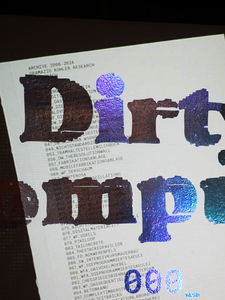

- Beschreibung (de)

- Eine Dirty Publication, entstanden im Rahmen des Seminars Dirty Computer an der HfG Karlsruhe, basierend auf der gemeinsamen Seminarwoche am Institut für Technologie in der Architektur (ITA) der ETH Zürich, zusammen mit Studierenden der Fotografieklasse von Armin Linke an der Akademie der Bildenden Künste München sowie der Gramazio Kohler Research Gruppe.

- Kategorie

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Exkursion und Auftakt : 21–26.10. in Zürich

- Stadt

- Bemerkungen

- Ein Projekt in Kollaboration mit Gramazio Kohler Research, ETH Zürich sowie der Professur für Fotografie, Armin Linke, Akademie der Bildenden Künste München.

- Titel

- Dirty Computer

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 12.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 10

ChitoTinkering

- Titel

- ChitoTinkering

- Titel (en)

- ChitoTinkering

- Untertitel

- neue perspektiven für chitosan

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- new perspectives for chitosan

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Im Rahmen ihres Materialforschungsprojekts entwickelten Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr und Julia Ihls innovative Anwendungen für Chitosan – ein vielseitiges Biopolymer, das aus Chitin gewonnen wird. Chitin ist nach Cellulose das zweithäufigste natürliche Polymer und bildet die strukturelle Basis für die Schalen von Krebstieren, die Exoskelette von Insekten sowie Zellwände bestimmter Pilze.

Inspiriert von der schützenden Funktion von Chitin in der Natur übertrugen die Designer*innen die Materialeigenschaften von Chitosan in einen alltagsnahen Kontext. Der Fokus lag dabei auf den Konzepten von Gehäusen und Hüllen – Anwendungen, die Schutz und Struktur vereinen. Das Ergebnis sind eine Reihe funktionaler Prototypen, darunter ein Lampenschirm, ein Stift, transparente Dokumentenhüllen sowie eine Dokumentenmappe, die aus dem Chitosan-Komposit gefertigt wurden.

Um die gestalterischen und technischen Möglichkeiten des Materials auszuloten, wurden unterschiedliche Bearbeitungstechniken erprobt: Das Chitosan-Material wurde genäht, genietet, gebügelt, gefaltet, selbstverklebt sowie mittels CNC-Laser graviert und geschnitten. Diese experimentelle Auseinandersetzung mit Verarbeitungstechniken hebt die gestalterische Vielseitigkeit von Chitosan hervor und zeigt sein Potenzial als nachhaltige Material Alternative auf.

Durch diese gestalterische und technische sowie konzeptuelle Auseinandersetzung eröffnen die Designer*innen neue Perspektiven für Chitosan und unterstreichen sein Potenzial als nachhaltige Material Alternative.

- Im Rahmen ihres Materialforschungsprojekts entwickelten Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr und Julia Ihls innovative Anwendungen für Chitosan – ein vielseitiges Biopolymer, das aus Chitin gewonnen wird. Chitin ist nach Cellulose das zweithäufigste natürliche Polymer und bildet die strukturelle Basis für die Schalen von Krebstieren, die Exoskelette von Insekten sowie Zellwände bestimmter Pilze.

- Beschreibung (en)

- As part of their material research project, Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr, and Julia Ihls developed innovative applications for chitosan – a versatile biopolymer derived from chitin. Chitin is the second most abundant natural polymer after cellulose and forms the structural basis of crustacean shells, insect exoskeletons, and the cell walls of certain fungi.

Inspired by chitin’s protective function in nature, the designers translated the material properties of chitosan into everyday applications. Their focus was on the concept of enclosures and casings – objects that combine protection and structure. The result is a series of functional prototypes, including a lampshade, a pen, transparent document sleeves, and a folder, all made from chitosan composite material.

To explore the material’s creative and technical potential, various processing techniques were tested: The chitosan material was sewn, riveted, ironed, folded, self-adhered, and engraved or cut using a CNC laser. This experimental approach highlights the versatility of chitosan and demonstrates its potential as a sustainable material alternative.

Through this design and technical exploration, the designers open up new perspectives for chitosan and emphasize its potential as an innovative, bio-based material.

- As part of their material research project, Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr, and Julia Ihls developed innovative applications for chitosan – a versatile biopolymer derived from chitin. Chitin is the second most abundant natural polymer after cellulose and forms the structural basis of crustacean shells, insect exoskeletons, and the cell walls of certain fungi.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Februar 2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Unter dem Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- ChitoTinkering

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9