Geography is destiny

Benachbarte Sets (130)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

130 Inhalte

- Seite 1 von 11

Bildstrategien: eine Betrachtung des von Heinrich Hoffmann herausgegebenen Bildbandes "Hitler wie ihn keiner kennt."

- Titel

- Bildstrategien: eine Betrachtung des von Heinrich Hoffmann herausgegebenen Bildbandes "Hitler wie ihn keiner kennt."

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Rudolf Herz hat mit seiner Ausstellung im Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum und der gleichnamigen Publikation „Hoffmann und Hitler – Fotografie als Medium des Führer-Mythos“ 1994 einen wichtigen Grundstein für die Forschung um Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler und die fotografische Führerpropaganda gelegt. Herz führt in seiner Darlegung in gewisser Weise eine Genealogie des „Hitlerbildes“ aus, das durch die Fotografie Hoffmanns seinen Ausdruck fand: Beginnend mit frühen fotografischen Portraitstudien, die von Heinrich Hoffmann als Postkarten vertrieben wurden, eröffnet der Medienforscher Herz in seinem Buch ein Panorama, das nicht nur die Herausformung der Figur Hitler zeigt, sondern auch die darauf folgenden Bildgattungen, in denen Hitler als Mensch vermarktet wurde.”

„Dieser Band ist nicht der erste Versuch, Adolf Hitler als Bildkonstante in die Gesellschaft einzuführen. Allerdings ist es der erste erfolgreiche Bildband, der es schafft, nicht nur von Hitler zu erzählen, sondern ihn mittels geschickt arrangierter Bildfolge zugleich als Führer und als natürlichen Menschen erscheinen zu lassen. In welchem Zeitraum des Jahres 1932 genau der Bildband „Hitler wie ihn keiner kennt“ erschienen ist, kann mittels der heute noch vorliegenden Bände nicht mehr rekonstruiert werden. Es ist vor allem der Rückgriff auf den Kontext, der in der analytischen Betrachtung und Einordnung des Bandes helfen muss. Das Medium Fotografie wird hier ein zweites Mal wirksam, jedoch nicht immanent (narrativ), sondern aus historischer Perspektive: eine Perspektive, die an dieser Stelle trotz propagandistischer Bildkonzeption auch dokumentarisch Auskunft geben kann.”

- „Rudolf Herz hat mit seiner Ausstellung im Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum und der gleichnamigen Publikation „Hoffmann und Hitler – Fotografie als Medium des Führer-Mythos“ 1994 einen wichtigen Grundstein für die Forschung um Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler und die fotografische Führerpropaganda gelegt. Herz führt in seiner Darlegung in gewisser Weise eine Genealogie des „Hitlerbildes“ aus, das durch die Fotografie Hoffmanns seinen Ausdruck fand: Beginnend mit frühen fotografischen Portraitstudien, die von Heinrich Hoffmann als Postkarten vertrieben wurden, eröffnet der Medienforscher Herz in seinem Buch ein Panorama, das nicht nur die Herausformung der Figur Hitler zeigt, sondern auch die darauf folgenden Bildgattungen, in denen Hitler als Mensch vermarktet wurde.”

- Beschreibung (en)

- ‘With his exhibition at the Fotomuseum in Munich's Stadtmuseum and the publication of the same name ‘Hoffmann and Hitler - Photography as a Medium of the Führer Myth’ in 1994, Rudolf Herz laid an important foundation stone for research into Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler and photographic Führer propaganda. In his account, Herz sets out a kind of genealogy of the ‘Hitler image’, which found its expression through Hoffmann's photography: Beginning with early photographic portrait studies that were distributed by Heinrich Hoffmann as postcards, media researcher Herz opens up a panorama in his book that shows not only the moulding of the figure of Hitler, but also the subsequent image genres in which Hitler was marketed as a human being.’

‘This volume is not the first attempt to introduce Adolf Hitler into society as an image constant. However, it is the first successful illustrated book that manages not only to tell the story of Hitler, but also to make him appear both as a leader and as a natural human being by means of a skilfully arranged sequence of images. It is no longer possible to reconstruct exactly when the illustrated book ‘Hitler wie ihn keiner kennt’ was published in 1932 using the volumes still available today. It is above all the recourse to the context that must help in the analytical consideration and categorisation of the volume. The medium of photography becomes effective a second time here, but not immanently (narratively), but from a historical perspective: a perspective that can also provide documentary information at this point, despite the propagandistic image concept.’

- ‘With his exhibition at the Fotomuseum in Munich's Stadtmuseum and the publication of the same name ‘Hoffmann and Hitler - Photography as a Medium of the Führer Myth’ in 1994, Rudolf Herz laid an important foundation stone for research into Heinrich Hoffmann, Adolf Hitler and photographic Führer propaganda. In his account, Herz sets out a kind of genealogy of the ‘Hitler image’, which found its expression through Hoffmann's photography: Beginning with early photographic portrait studies that were distributed by Heinrich Hoffmann as postcards, media researcher Herz opens up a panorama in his book that shows not only the moulding of the figure of Hitler, but also the subsequent image genres in which Hitler was marketed as a human being.’

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.03.2011

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Bildstrategien: eine Betrachtung des von Heinrich Hoffmann herausgegebenen Bildbandes "Hitler wie ihn keiner kennt."

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2011 04

- Externes Archiv

- Importiert am

- 03.04.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 3

Bildkompost

- Titel

- Bildkompost

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Über einen Zeitraum von vier Wochen führte Ulf Beck in einer Versuchsanordnung Fotografien aus der Tagespresse einem Kompost mit Kompostwürmern zu. Ausgehend von der Untersuchung, welche Schlagzeilen es auf die erste Seite schaffen sowie deren fotografischer Darstellung, beschäftigte er sich mit dem Nachleben dieser Bilder. Dafür schnitt er jeden Tag die Abbildungen der Titelseite dreier großer Tageszeitungen aus und legte sie in einem Raster auf ein Becken mit Komposterde.

Das fotografische Bild wird als Teil des Medienorganismus durch die Verdauung der Würmer und verschiedener Mikroorganismen innerhalb von ca. 15 Tagen in den Erdorganismus überführt. Der Transformationsprozess ist am Ende nicht mehr sichtbar. Das Bild verliert seine Form und wird zu wertvollem Humus, welcher als Ansammlung von Millionen von Mikrobildern betrachtet werden kann.

- Über einen Zeitraum von vier Wochen führte Ulf Beck in einer Versuchsanordnung Fotografien aus der Tagespresse einem Kompost mit Kompostwürmern zu. Ausgehend von der Untersuchung, welche Schlagzeilen es auf die erste Seite schaffen sowie deren fotografischer Darstellung, beschäftigte er sich mit dem Nachleben dieser Bilder. Dafür schnitt er jeden Tag die Abbildungen der Titelseite dreier großer Tageszeitungen aus und legte sie in einem Raster auf ein Becken mit Komposterde.

- Beschreibung (en)

- Over a period of four weeks, Ulf Beck experimented with composting, using photographs from the daily press with compost worms. Based on the investigation of which headlines make it to the first page and their photographic representation, he deals with the afterlife of these images. For this, every day he cut out the illustrations of the front page of three large daily newspapers and put them in a grid on a basin with compost soil.

The photographic image is transferred as part of the media organism through the digestion of worms and various microorganisms into the earth organism, in around 15 days. The transformation process is no longer visible at the end. The image loses its form and becomes valuable humus, which can be regarded as an accumulation of millions of micro-images.

- Over a period of four weeks, Ulf Beck experimented with composting, using photographs from the daily press with compost worms. Based on the investigation of which headlines make it to the first page and their photographic representation, he deals with the afterlife of these images. For this, every day he cut out the illustrations of the front page of three large daily newspapers and put them in a grid on a basin with compost soil.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 07.12.2017 - 10.12.2017

- Material

- Abmessungen

- variable Maße

- Ort

- Markgrafenstraße 25, 76131 Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Bemerkungen

- Die Arbeit war - in veränderter Form - am 27. & 28.01.2018 im Rahmen von Plat(t)form 2018, dem zwölften kuratierten internationalen Portfolio-Viewing für junge Künstler aus Europa, im renommierten Fotomuseum Winterthur (CH) zu sehen.

- Titel

- Bildkompost

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 11

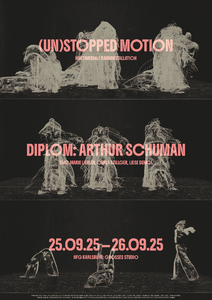

(Un)Stopped Motion

- Titel

- (Un)Stopped Motion

- Titel (en)

- (Un)Stopped Motion

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In dieser interdisziplinären Arbeit wird der schleichende Prozess der Selbstkontrolle als Reaktion auf äußere Störungen untersucht. Ausgangspunkt ist die Angst, einen Fehler zu begehen, die nicht mit einem sichtbaren Eingriff beginnt, sondern sich langsam in das Bewegungsrepertoire des Körpers einschreibt, bis sie schließlich zum Stillstand führt.

Die Performance wird aus mehreren Perspektiven gefilmt. Diese Aufnahmen aus verschiedenen Blickachsen eines überwachenden Apparats, werden in der Installation projiziert.

- In dieser interdisziplinären Arbeit wird der schleichende Prozess der Selbstkontrolle als Reaktion auf äußere Störungen untersucht. Ausgangspunkt ist die Angst, einen Fehler zu begehen, die nicht mit einem sichtbaren Eingriff beginnt, sondern sich langsam in das Bewegungsrepertoire des Körpers einschreibt, bis sie schließlich zum Stillstand führt.

- Beschreibung (en)

- This interdisciplinary work examines the creeping process of self-control as a response to external disturbances. The starting point is the fear of making a mistake, which does not begin with a visible intervention, but slowly inscribes itself into the body's repertoire of movements until it finally leads to a standstill.

The performance is filmed from several perspectives. These recordings from different viewing angles of a surveillance device are projected in the installation.

- This interdisciplinary work examines the creeping process of self-control as a response to external disturbances. The starting point is the fear of making a mistake, which does not begin with a visible intervention, but slowly inscribes itself into the body's repertoire of movements until it finally leads to a standstill.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.09.2025 - 29.09.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- 4x Screens 1,8x2,8 m

- Dauer

- 08:30

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

Screen, HfG Karlsruhe

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- (Un)Stopped Motion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 2 4

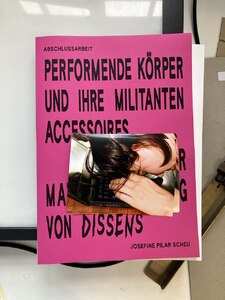

Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Untertitel

- Zur Materialisierung von Dissens

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

Dieser Analyse folgend übertrage ich die Bedingungen des "militanten Accessoires" im letzten Kapitel auf künstlerische Protestperformances. Dabei betrachte ich unter anderem künstlerische Produktionen von Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All) und Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise) und frage, inwiefern "militante Accessoires" nicht nur in kollektiven Protestperformances, sondern auch für einzelne Körper in feministischen, künstlerischen Performances eine Möglichkeit des Ausdrucks von Protest bieten.

Die Magistraarbeit rückt die kompliz*innenhafte Beziehung zwischen Kunst und Protest in den Fokus und zeigt, dass "militante Accessoires" nicht nur symbolische Bedeutungsträger*innen sind, sondern in ihrer relationalen und körperlich-performativen Dimension als Mittel des Widerstands agieren. Im Zusammenspiel mit den handelnden Körpern treten sie als Katalysator*innen und Vermittler*innen auf und entfalten eine doppelte Rolle als materiell-semiotische Akteur*innen.

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

- Beschreibung (en)

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

In this regard, I propose the concept of the "militant accessory" as an analytical category for feminist performance practices. The accessory as an everyday, decorative fashion element, which is often associated with bodies read as female*, is reinterpreted and transformed into an action-oriented, resistant object.

In consideration of two activist-performative actions by the Women's Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912) and Pussy Riot (Punk Prayer, 2012), two objects, a 19cm toffee hammer and a neon-coloured balaclava, are identified as "militant accessories". In their reciprocal relationship with bodies, "militant accessories" enable them to develop political and emancipatory potential and transform places into spaces of protest. Building on this analysis, I apply the conditions of the "militant accessory" to artistic protest performances. To this end, I focus on artistic productions by artists such as Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All), and Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise), asking to what extent "militant accessories" act as tools for expressing dissent in collective protest performances and individual bodies within feminist artistic practices.

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 01.07.2024

- Dank an

- Sprache

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 1 3

The Violent Container

- Titel

- The Violent Container

- Titel (en)

- The Violent Container

- Untertitel

- Exhibition and handbook

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Exhibition and handbook

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „The Violent Container“ konzentriert sich auf das kulturelle Phänomen des Käfigs und das Einsperren als Praxis, um Objekte oder Körper einzuschließen, zu kategorisieren, einzuschränken und sich anzueignen – sowie als Mittel, um sie zu sammeln, zu schätzen, zu bewahren und zu schützen.

Das Projekt umfasst eine Ausstellung und eine Publikation, die die verschiedenen Eigenschaften und Funktionen der sich wandelnden Formen des Käfigs untersuchen und dabei erforschen, wie Käfige nicht nur die Verwaltung lebender oder toter Körper und Objekte ermöglichen, sondern auch die Art und Weise bestimmen, wie wir sie wahrnehmen.

- „The Violent Container“ konzentriert sich auf das kulturelle Phänomen des Käfigs und das Einsperren als Praxis, um Objekte oder Körper einzuschließen, zu kategorisieren, einzuschränken und sich anzueignen – sowie als Mittel, um sie zu sammeln, zu schätzen, zu bewahren und zu schützen.

- Beschreibung (en)

- "The Violent Container" focuses on the cultural phenomenon of the cage, and caging as a practice to contain, categorise, restrict, and appropriate objects or bodies – as well as a tool to collect, treasure, preserve, and protect them.

The project comprises an exhibition and a publication that examine the various properties and functions of the cage’s shifting forms, exploring how cages not only enable the administration of living or dead bodies and objects, but also govern the ways in which we perceive them.

- "The Violent Container" focuses on the cultural phenomenon of the cage, and caging as a practice to contain, categorise, restrict, and appropriate objects or bodies – as well as a tool to collect, treasure, preserve, and protect them.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Ort

- Rheinstetten, Karlsruhe

- Titel

- The Violent Container

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 14

Ambassadors

- Titel

- Ambassadors

- Titel (en)

- Ambassadors

- Untertitel

- 12 stories of artificial survival

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- 12 stories of artificial survival

- Autor/in

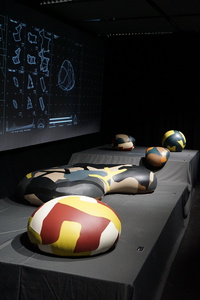

- Beschreibung (de)

- AMBASSADORS ist eine installative Sammlung, bestehend aus 120 Stofftieren, die das Verhältnis der Konzepte vom Natürlichen und Künstlichen anhand des Eisbären in menschlicher Gefangenschaft beleuchtet. Im Kampf um die Klimakrise ist der Eisbär zum Symbolbild der zu schützenden Natur geworden und hat sich als solches zum Repräsentanten in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. KI-generierte Bilder, von denen jeweils 10 eine der 12 Geschichten in der Installation visualisieren, wurden einzeln auf die Rücken der 120 Stofftiere übertragen und gemeinsam in ein immersives Wimmelbild verwoben. So werden die Stofftiere in der Installation zu Botschaftern einer künstlichen Population und verlängern damit, ohne Lebewesen Leid zuzufügen, die Ketten an Abbildungen von Abbildungen von etwas, das mal natürlich war.

- Beschreibung (en)

- Ambassadors is an installation consisting of 120 stuffed animals that explores the relation between the natural and the artificial through the lens of the polar bear in human captivity. In the fight against the climate crisis, polar bears haves become a symbolic image of nature in need of protection—an image that has etched itself into the collective memory. Each set of ten AI-generated images represents one of the twelve stories depicted in the installation. These images were transferred individually onto the backs of the 120 stuffed animals and collectively woven into an immersive Wimmelbild. In this way, the stuffed animals once again become ambassadors of an artificial population—extending the chain of representations of representations of something that once was natural, without causing harm to living beings.

- Kategorie

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Titel

- Ambassadors

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 8

Wrapping Waste

- Titel

- Wrapping Waste

- Titel (en)

- Wrapping Waste

- Untertitel

- Generative Design-Tools für die Verwertung von Lederverschnitt

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Generative design tools for the reuse of leather waste

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

Viel zu lange mussten sich natürliche Materialien starren Vorlagen unterordnen: Wir schneiden zu, wir kürzen, wir verwerfen – wir erzeugen Verschnitt durch Design.

Was wäre, wenn sich Technologie endlich der Natur anpassen könnte – und nicht umgekehrt?

Algorithmen können unreguläre Materialien und den Verschnitt als eine neue Ressource verwenden. Es geht dabei nicht nur um Effizienz; es geht darum, die Produkt-Ästhetik neu zu definieren – Schönheit in der natürlichen Variation und den natürlichen Fehlern zu sehen und zu erkennen, dass ein gutes Produkt am besten attraktiv, nachhaltig aber vor allem auch skalierbar ist.

Ich habe Algorithmen entwickelt, die Polsterobjekte aus digitalisiertem Lederabfall generieren. Dieses Programm kann gewünschte Objekte direkt anhand verschiedener Designrichtlinien und Parameter erstellen und nutzt dabei jedes Lederstück zu fast 90% im Durchschnitt aus. Es entsteht ein auf das Material zugeschnittenes Design.

Danach habe ich es selbst ausprobiert und eine Serie von wassertropfenförmigen Polstermöbeln hergestellt. Das Material wurde von der Möbelfirma MOROSO und einer deutschen Polsterfirma gesponsort.

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

- Beschreibung (en)

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

For so long, natural materials have been forced to conform to rigid templates: We trim, we crop, we discard - we create waste by design.

What if technology could finally adapt to nature and not the other way around?

Using algorithms to find hidden potential in imperfect materials. This is more than efficiency; it's about redefining the product aesthetic, to see beauty in variation and to recognize that the most attractive design is one that is both: sustainable and scalable.

I have created such algorithms that generate upholstery objects from leather waste, which has been digitalized. This program can directly create desired objects based on a variety of design guidelines, parameters and constraints. It utilizes each leather piece up to 90% in average. The outcome is a design that is 100% based on the material's shape.

Afterwards I have tried it myself and made a series of upholstered furniture from leather waste. The leather was sponsored by MOROSO, the filling by a german upholstery company.

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025

- Dank an

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- Digitale Arbeit, Pythoncode, Grasshopper, Nähen, Polstern

- Abmessungen

- 205cm x 130cm x 42cm / 50cm x 50cm x 32cm / 78cm x 78cm x 40cm und kleinere.

- Ort: Institution

- Ort

- Glaskubus, 2. OG, Raum 208

- Stadt

- Land

- Titel

- Wrapping Waste

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 19

Kunst in der Praxis

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Untertitel

- Methoden des Ausstellens im Vergleich zwischen ärztlicher Praxis und Kunstmuseum

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In ärztlichen Praxen sind häufig künstlerische Objekte ausgestellt. Anders als im Museum ist die Begegnung mit diesen Objekten jedoch eher selten der Anlass für den Besuch der medizinischen Einrichtung. Die beiläufige Betrachtung der Kunstwerke ist vielmehr ein ästhetisches Nebenprodukt des eigentlichen Anliegens der Besucher*innen. Wie und warum werden überhaupt Kunstobjekte in ärztlichen Einrichtungen präsentiert? Lässt sich diese Präsentation mit musealen Ausstellungen vergleichen? Diesen Fragen wird in dieser Magisterarbeit nachgegangen und mittels Feldforschung und museumskritischer Einordnung begegnet.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 21.10.2021

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 123 Seiten (85 Seiten Text)

- Stadt

- Land

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 13.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 6

Eine Neue Umwelt

- Titel

- Eine Neue Umwelt

- Titel (en)

- A New Environment

- Untertitel

- Heinrich Klotz über Architektur und Neue Medien

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Heinrich Klotz on Architecture and New Media

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eine filmische Montage des Archivs von Kunsthistoriker Heinrich Klotz lässt Zusammenhänge erkennen zwischen Postmoderne, digitalen Medien und der Hoffnung auf eine neue Kunst.

Die alte Umwelt ist nicht mehr vorhanden, es klaffen Lücken, ganze Städte sind dem Boden gleich gemacht worden. Kann man eine lebenswerte Stadt wiederherstellen, ohne die Aggressionen des Krieges zu verdecken? Oder sind die Ruinen eine einmalige Chance, die Innenstädte von Grund auf neu zu gestalten? Ausgehend vom Wiederaufbau der deutschen Altstädte nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte den Kunsthistoriker Heinrich Klotz die Rückgewinnung eines sinnlichen Erlebens in Architektur und Kunst. So sagte er den radikalen Forderungen einer alles erneuernden funktionalen Architektur den Kampf an, da sie nur noch gesichtslose Container baute. Die postmoderne Architektur verteidigte er wiederum gegen den Vorwurf des Kitsches. Und Computerspiele und virtuelle Realitäten erhob er zu Kunstwerken. 1984 gründete er das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt und 1989 das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.

- Eine filmische Montage des Archivs von Kunsthistoriker Heinrich Klotz lässt Zusammenhänge erkennen zwischen Postmoderne, digitalen Medien und der Hoffnung auf eine neue Kunst.

- Beschreibung (en)

- A cinematic montage of the archive of art historian Heinrich Klotz reveals connections between postmodernism, digital media, and the hope for a new art.

The old environment is no longer there—gaps remain, entire cities have been leveled. Can a livable city be restored without covering up the aggressions of war? Or are the ruins a unique opportunity to redesign city centers from the ground up? Beginning with the post-World War II reconstruction of German historic towns, art historian Heinrich Klotz focused on reclaiming a sensual experience in architecture and art. He opposed the radical demands of an all-renewing functionalist architecture, which, in his view, only produced faceless containers. At the same time, he defended postmodern architecture against accusations of kitsch. He even elevated video games and virtual realities to the status of artworks. In 1984, he founded the German Architecture Museum in Frankfurt, followed by the Center for Art and Media in Karlsruhe in 1989.

- A cinematic montage of the archive of art historian Heinrich Klotz reveals connections between postmodernism, digital media, and the hope for a new art.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2019

- Mitwirkende

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- DCP, 2K, 3.0 in 5.1

- Abmessungen

- 4:3

- Dauer

- 01:19:05

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Bemerkungen

- Gefördert durch die Riemschneider Stiftung, die Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e.V. und das Zeitbild-Lab der HfG Karlsruhe.

Unterstützt durch den Südwestrundfunk, den Hessischen Rundfunk, dem Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Andec Filmtechnik und DCM - Digital Cinema Mastering.

Eine Studiolo Film Produktion

- Gefördert durch die Riemschneider Stiftung, die Gesellschaft zur Förderung der Kunst und Medientechnologie e.V. und das Zeitbild-Lab der HfG Karlsruhe.

- Titel

- Eine Neue Umwelt

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 03.03.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 7

It's okay now

- Titel

- It's okay now

- Titel (en)

- It's okay now

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "It’s okay now" ist ein autobiografisches Werk, das durch die Praxis des Erinnerns die Herkunft und Identität der beiden Protagonistinnen hinterfragt, analysiert und miteinander vergleicht. Das Erinnern dient dabei nicht nur als Mittel der Reflexion, sondern auch als eine Form des Träumens und Verarbeitens von Vergangenem. Fiktionale Szenen und Archivmaterial verweben sich zu einer Erzählung, die persönliche und kollektive Erinnerungen miteinander verschmelzen lässt.

- Beschreibung (en)

- "It’s okay now" is an autobiographical work that, through the practice of remembering, questions, analyzes, and compares the origins and identities of the two protagonists. In this process, remembering serves not only as a tool for reflection but also as a form of dreaming and processing the past. Fictional scenes and archival material intertwine to create a narrative that fuses personal and collective memories.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.10.2024 - 04.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 3-Kanal-Video-Audio Rauminstallation

- Abmessungen

- Breite: 10m; Tiefe: 10m; Höhe 4,5m

- Dauer

- 45 min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- It's okay now

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- its okay now

- Importiert am

- 10.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 11

About Fighting the Fear (of the World)

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 3 3

Semestereröffnung Sommer 2025

- Titel

- Semestereröffnung Sommer 2025

- Titel (en)

- Semester Opening Summer 2025

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eröffnung des Sommersemesters am Dienstag, 22. April 2025 um 18.00 Uhr an der HfG Karlsruhe. Eintritt frei.

Die Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe kann das Sommersemester 2025 mit einer guten Nachricht eröffnen: Neben einer Reihe neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wieder neue Berufungen zu feiern.

Wie gewohnt, wird der Eröffnungsabend auch für die Überreichung von Diplomzeugnissen genutzt. Neben einigen Grußworten sind außerdem performative Beiträge zu erleben. Im Anschluss an den offiziellen Teil des Abends dürfen sich Studierende und Gäste auf einen gemeinsamen musikalischen Ausklang im Lichthof freuen.

Weitere Details folgen.

- Eröffnung des Sommersemesters am Dienstag, 22. April 2025 um 18.00 Uhr an der HfG Karlsruhe. Eintritt frei.

- Beschreibung (en)

- Opening of the summer semester on Tuesday, April 22, 2025 at 6pm at HfG Karlsruhe. Free Entry

The Karlsruhe University of Arts and Design (HfG) can open the 2025 summer semester with good news: In addition to a number of new employees, there are once again new appointments to celebrate.

As usual, the opening evening will also be used for the presentation of diploma certificates. In addition to a few welcoming speeches, there will also be performative contributions. Following the official part of the evening, students and guests can look forward to a musical finale together in the atrium.

Further details will follow.

- Opening of the summer semester on Tuesday, April 22, 2025 at 6pm at HfG Karlsruhe. Free Entry

- Datierung

- 22.04.2025

- Ort: Institution

- Titel

- Semestereröffnung Sommer 2025

- Importiert am

- 15.04.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 1