She and her, white and white

Benachbarte Sets (121)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

121 Inhalte

- Seite 1 von 11

Testzentrum für chronischen Automobilismus

- Titel

- Testzentrum für chronischen Automobilismus

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Radweg Ende, kein Zebrastreifen, Parkplatz voll, Bahn verpasst and stop and go, jemand hupt alle schauen, rote Ampel niemand da, falsch abgebogen, Licht vergessen, vollgas Lichthupe, Überholmaneuver trotz Geschwindigkeitsbegrenzung, ups! Personenschaden, Spiegel abgebrochen, Fenster runter „Arschloch!“, selber! Brumm. Kennen Sie das?

Verkehr ist eine höchst emotionale Angelegenheit. Die vielen kleinen Entscheidungen, die wir im automobilen Individualverkehr treffen müssen, sind immer auch mit einem Risiko behaftet. Sehen wir den "Personenschaden" als Katastrophe an, so müssen wir doch zugeben, dass auch die kleinen Fehlentscheidungen für Stress, Frust und Wut sorgen können. Ebendiese Reaktionen möchten wir im Kontext der sogenannten Mobilitätswende anerkennen, attestieren und aus ihnen Forderungen ableiten, die wir gerne für unsere Besucher*innen an die lokalen Behörden weiterleiten.

Auto, Fahrrad, Zufuß? Egal! Unsere 20-minütige Erstuntersuchung richtet sich an alle Verkehrsteilnehmer*innen. Erfahren Sie fachkundige Beratung und die Anwendung neuester Technologie. Tipp: Buchen Sie schon jetzt einen Termin und vermeiden Sie Wartezeiten. Wir freuen uns auf ihren Besuch!

- Radweg Ende, kein Zebrastreifen, Parkplatz voll, Bahn verpasst and stop and go, jemand hupt alle schauen, rote Ampel niemand da, falsch abgebogen, Licht vergessen, vollgas Lichthupe, Überholmaneuver trotz Geschwindigkeitsbegrenzung, ups! Personenschaden, Spiegel abgebrochen, Fenster runter „Arschloch!“, selber! Brumm. Kennen Sie das?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 25.03.2024 - 28.03.2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- GameMaker Studio 2 (Game)

- Abmessungen

- 5 x 7,5 m

- Dauer

- 25 Minuten (Erstuntersuchung)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Dank an: Alexander Knoppik, Alexander Thelen, Anna Haas (Badisches Staatstheater), Astrid Lindner-Maier, Barbara Kuon, Charlotte Singer, Christian Platz, Cornelia Herzog, Daniel Heiss (ZKM), Dario Schmid, Emelie Schreiner, Felix Fisgus, Franzi Wentz, Isabelle Schneider, Julian Kuf, Laura Richter, Leonie Mühlen, Martin Mangold (ZKM), Marvin Uhde (cant-deci.de), Max Bernhard, Miri, Omni-Mobil GmbH, Paula Schacke (die Anstoss e.V.), Pavel Polenz, Ralph Saam (Scheck-In Center Durlach), Richard Brunner, Sebastian Schäfer, Sebastian Schillbach, Sebastian Schönfeld, Silke Roth (die Anstoss e.V.), Susanne Henneberger (WERKRAUM: Karlsruhe e.V.), Susanne Schmitt, Sven Krahl, Timothée Charon, Tobias Keilbach, Tjark Schönfeld, Ute Wienberg (Badisches Staatstheater), Vlado Petrovic, Waldemar Schwab, Yun-Wen Liu

- Dank an: Alexander Knoppik, Alexander Thelen, Anna Haas (Badisches Staatstheater), Astrid Lindner-Maier, Barbara Kuon, Charlotte Singer, Christian Platz, Cornelia Herzog, Daniel Heiss (ZKM), Dario Schmid, Emelie Schreiner, Felix Fisgus, Franzi Wentz, Isabelle Schneider, Julian Kuf, Laura Richter, Leonie Mühlen, Martin Mangold (ZKM), Marvin Uhde (cant-deci.de), Max Bernhard, Miri, Omni-Mobil GmbH, Paula Schacke (die Anstoss e.V.), Pavel Polenz, Ralph Saam (Scheck-In Center Durlach), Richard Brunner, Sebastian Schäfer, Sebastian Schillbach, Sebastian Schönfeld, Silke Roth (die Anstoss e.V.), Susanne Henneberger (WERKRAUM: Karlsruhe e.V.), Susanne Schmitt, Sven Krahl, Timothée Charon, Tobias Keilbach, Tjark Schönfeld, Ute Wienberg (Badisches Staatstheater), Vlado Petrovic, Waldemar Schwab, Yun-Wen Liu

- Titel

- Testzentrum für chronischen Automobilismus

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 0

finding traces and placing connections

- Titel

- finding traces and placing connections

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

Besucher*innen können die in den Teppich eingelassenen Kupferflächen durch fünf verkupferte Steine verbinden und kontrollieren dadurch Klang und Licht des Raumes.

Die Komposition für das Werk wurde aus Aufnahmen, die durch Interaktion mit Kupferobjekten entstanden sind, generiert.

Jede aktivierte Fläche leuchtet auf und fügt eine Audiospur zur Komposition hinzu.

Dadurch entsteht nicht nur eine Interaktion mit der Arbeit, sondern auch eine Interaktion zwischen den Besucher*innen. Durch das Zusammenspiel entstehen individuelle Kompositionen und Kombinationen der Audiospuren und immer neue Abwandlungen des Klanges.

„finding traces and placing connections“ lädt ein, zu entdecken, zu hören.

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

- Beschreibung (en)

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

Visitors can connect the copper surfaces embedded in the carpet with five copper-plated stones and thereby control the sound and light of the room.

The composition for the work was generated from recordings made through interaction with copper objects.

Each activated surface lights up and adds an audio track to the composition.

This not only creates an interaction with the work, but also an interaction between the visitors. The interplay creates individual compositions and combinations of audio tracks and ever new variations of the sound.

“finding traces and placing connections” invites you to discover and listen.

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juni 2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- 4m x 5m

- Ort: Institution

- Titel

- finding traces and placing connections

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 23

Letters of Dissent

- Titel

- Letters of Dissent

- Titel (en)

- Letters of Dissent

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Mein Diplomprojekt mit dem Titel „LETTERS OF DISSENT“ hatte zum Ziel, praktische und zugängliche Mittel des nächtlichen Protests zu erforschen. Dieses Projekt, das sich mit der Wechselbeziehung von Geschichtenerzählen und Punk-Einflüssen befasst, soll durch künstlerische Intervention ein Schlaglicht auf soziale und politische Themen werfen. Es handelt sich um selbst geschriebene Erzählungen, die in einer auf optimale Lesbarkeit ausgelegten Schriftart verfasst sind. Die Einfachheit der verwendeten Technik sorgt für Tragbarkeit und Zugänglichkeit. Das Engagement der Gemeinschaft ist integraler Bestandteil des Werks, das sowohl als Lasercut- als auch als 3D-Druckversion vorliegt und als Open-Source-Initiative zur Verfügung gestellt wird. Die Gesamtästhetik ist von auffallender Helligkeit geprägt und schafft eine visuell beeindruckende und deutlich wahrnehmbare Präsenz. Neben der Hauptdiplomarbeit ist es erforderlich, neuere Arbeiten in einer Ausstellung zu präsentieren, in der sorgfältig ausgewählte Projekte vorgestellt werden. In dem Bemühen, das Ausstellungsdesign auf das übergreifende Thema des Diplomprojekts abzustimmen, zielte der Designansatz darauf ab, wesentliche Prinzipien wie Zugänglichkeit, Abfallminimierung und eine ephemere Pop-up-Sensibilität zu verkörpern.

- Beschreibung (en)

- My diploma project titled "LETTERS OF DISSENT," aimed to explore practical and approachable means of protesting during the nighttime. Delving into the interrelation of storytelling and punk influence, this project seeks to cast a spotlight on social and political subjects through artistic intervention. It involves self-written narratives, utilising a font designed for optimal readability. The simplicity of the technique employed ensures portability and accessibility. Community engagement is integral, using both a lasercut and 3D-print version of the work, which is made available as an open-source initiative. The overall aesthetic is marked by striking brightness, creating a visually impactful and overtly noticeable presence. In addition to the primary diploma project, it is required to showcase recent works in an exhibition, featuring carefully chosen projects. In an effort to align the exhibition design with the overarching theme of the diploma project, the design approach aimed to encapsulate essential principles such as accessibility, waste minimisation, and an ephemeral, pop-up sensibility.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 03.11.2023

- Titel

- Letters of Dissent

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 1 11

Ephemeral Antipodes

- Titel

- Ephemeral Antipodes

- Titel (en)

- Ephemeral Antipodes

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Ephemeral Antipodes" ist eine interaktive, Raum einnehmende Klanginstallation. Die Adern der elektronischen Welt, simple Stromkabel, wachsen zu Kupferskulpturen heran. Aufgrund menschlichen Handelns erzeugen analoge Bauteile auf Platinen den Klang und fragile, in Ton gefasste Lautsprecher brechen unter der Last ihrer eigenen Resonanz zusammen. Durch den schmalen Eingang betritt man einen nur spärlich beleuchteten Raum. Seine Wände verschwinden in der Dunkelheit und erzeugen die Illusion einer grenzenlosen Tiefe.

Es lässt sich nur schemenhaft ein metallisch glänzender Wald aus nadelbaumartigen, schwebenden Adern ausmachen. Meterlange, versetzt angebrachte Skulpturen entflochtener Kupferkabel nehmen das komplette erste Drittel des Raumes ein. Die einzelnen Kabeläste hängen so eng nebeneinander, dass beim Versuch hindurchzukommen sich zwangsläufig Kabel berühren. Wegen der Leitfähigkeit des Kupfers wird durch den Kontakt von Ast zu Ast ein Kreislauf geschlossen, ein Schalter aktiviert und ein spezifischer Signalton generiert.

Die Impulsenergie, der Mensch, als Auslöser zur Systemveränderung. Der Klang wirkt dissoziativ, da die Lautsprecher erst nach dem Durchschreiten des Kupferwaldes am anderen Ende des Raumes sichtbar werden. Da jeder Kupferast einzeln und beweglich aufgehängt ist, kann dadurch wie bei einem newtonschen Pendel der Stoß der Bewegung zu einer Kettenreaktion führen und damit ein überraschender Signalton-Noise entstehen. Die Stränge variieren leicht in ihrem Frequenzbereich, wodurch eine Bandbreite an Tönen hörbar gemacht werden kann, wenn man bewusst den kompletten Raum des Kupferdraht-Dickichts mit seinem Hindurchschreiten in Bewegung versetzt. Am anderen Ende des Kupferwaldes türmen sich organisch anmutende Keramik-Gefäße zu einem hohen Berg auf, in denen die Klang wiedergebenden Lautsprecher eingebaut sind. Der Ton wird durch die Wahl der organartigen, in ihren Größen stark abweichenden Keramikhüllen verzerrt wiedergegeben. Teil des Konzeptes ist, dass die naturfarbenen Gehäuse nur einmal gebrannt oder luftgetrocknet werden, um Risse oder ein Zerbrechen durch

Klangvibrationen zu provozieren.

Ein langsamer Zerfall des hohen Klang-Geschwürs. Zwischen Wald und Berg ist die Distanz bewusst gewählt. Es ist dadurch entweder möglich, Klang zu erzeugen oder sich die Gefäße im Detail anzuschauen.

Doch zur vollkommenen Ruhe kommt es beim Ausbleiben der Interaktion mit dem Noise Wald nicht. Grob nach der Zeitspanne eines unscharf werdenden Blicks hin zum Fokus auf den eigenen inneren Monolog, brodelt ein anschwellender tiefer, körperlich spürbarer Basston durch den Raum. Monotonie bei Stillstand, die in ihrer Vorhersehbarkeit des immer gleichen meditativen Tieftons etwas beruhigendes hat. Doch je tiefer die Tonfrequenz, desto stärker wird die Vibration des Lautsprecher-Schalls. Durch die vom Stillstand ausgelöste Bass-Monotonie nimmt das Risiko der Zermürbung des Ton-Geschwürs dramatisch zu.

Die Raum-Atmosphäre ändert sich. Der tiefe Klang wird körperlich spürbar und das Risiko der Zermürbung der Gefäße nimmt deutlich zu.

Die eigene Wahrnehmung an der Grenze zum Kurzschluss. Konsequenzen solcher Entscheidungen führen zu unvorhersehbaren Kettenreaktionen.

Eine überfordernde Echtzeit-Simulation des möglichen Handelns ohne Ergebnis und Ideallösung.

Ursache und Wirkung – gegenseitig provozierende Katalysatoren, die sich von monotoner Routine in unreflektierte Impulsivität steigern.

Die Arbeit ist ein Ort, der einem periphere Emotionen wieder vor Augen führt.

Ein Experiment über Wahrnehmung und Reizbarkeit.

Eine Simulation zwischen Kontrolle und Grenzüberschreitung, die in ihrer Überstimulanz und dem daraus folgenden Kollaps ein mögliches Ende findet.

Performance von Kiesecker-Hoess.

Im Juli 2023 wurde "Ephemeral Antipodes" mit dem Preis der Heinrich-Hertz-Gesellschaft durch die Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. ausgezeichnet.

- https://hfg-karlsruhe.de/archiv/hfg-studierende-du…

- https://www.schroff-stiftungen.de/preistraeger-der…

Shortlist Nominierung “Beste Abschlussarbeit” durch den Fachbereich Medienkunst für die Preise der Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/projekte-rundgang-2023/ep…

Großes Studio der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/archiv/eroeffnung-der-aus…

- "Ephemeral Antipodes" ist eine interaktive, Raum einnehmende Klanginstallation. Die Adern der elektronischen Welt, simple Stromkabel, wachsen zu Kupferskulpturen heran. Aufgrund menschlichen Handelns erzeugen analoge Bauteile auf Platinen den Klang und fragile, in Ton gefasste Lautsprecher brechen unter der Last ihrer eigenen Resonanz zusammen. Durch den schmalen Eingang betritt man einen nur spärlich beleuchteten Raum. Seine Wände verschwinden in der Dunkelheit und erzeugen die Illusion einer grenzenlosen Tiefe.

- Beschreibung (en)

- "Ephemeral Antipodes" is an interactive and space-occupying sound installation. The veins of the electronic world, simple wires grow into copper sculptures. Analog components on circuit boards create the sound and speakers installed inside fragile clay bowls collapse under their own

resonance.

Through the narrow entrance, one enters a sparsely lit room. Its walls disappear into darkness, creating the illusion of endless depth. A shiny metallic forest of needle-like, floating veins can only be dimly distinguished. Staggered, meter-long sculptures of unbraided copper cables

take up the entire first third of the room. The individual cable branches hang so closely to one another that cables inevitably touch when one attempts to pass through them. Because of the copper's conductivity, contact from branch to branch closes a circuit, activates a switch, and generates a specific noise. The impulse energy, the human being, as a trigger to change the system. The sound has a dissociative effect, as the speakers only become visible after passing through the copper forest towards the other end of the room. Since each copper branch is individually and movable suspended, the shock of movement can thereby lead to a chain reaction, as in a Newtonian Pendulum, resulting in a surprising signal sound noise. The strands vary slightly in their frequency spectrum, allowing a range of tones to be made audible by consciously setting the entire space of the copper wire thicket in motion as one passes through.

Near the other end of the copper forest, organic-looking ceramic vessels pile up into a tall mountain, encasing the audio-reproducing loudspeakers. The sound is rendered distorted by the choice of organ-like ceramic skins, which vary significantly in size. Part of the concept is that the natural-colored casings are fired or air-dried only once to provoke cracking or shattering from sonic vibrations.

A slow decay of the tall noise ulcer. The distance between forest and mountain is deliberately chosen. Through this it is either possible to create sound or to look at the vessels in detail.

However, complete silence does not occur in the absence of interaction within the woods. Roughly after the time span of a blurring gaze towards the focus on one's own inner monologue, a swelling deep, physically sense-able bass tone simmers through the air.

Monotony at a standstill, there is something soothing in its predictability of the same meditative deep timbre over and over again. But the lower the frequency, the stronger the vibration gets of the resounding bass wave of the speakers.

Due to the monotony of the bass triggered by standstill, the risk of fracturing the sound tumor increases dramatically.

The mood of the atmosphere in the room changes. The deep sound becomes physically sensible and the risk of wearing down the vessels increases significantly.

One's own perception on the verge of short-circuiting, consequences of such decisions lead to unpredictable chain reactions.

An overwhelming real-time simulation of possible action without any result or an ideal solution.

Cause and effect – mutually provoking catalysts, which increase from monotonous routine into unreflected impulsivity.

"Ephemeral Antipodes" is a place that brings peripheral emotions front of mind again. An experiment on perception and irritability. A simulation between control and transgression, which finds a possible end in its overstimulation and its resulting collapse.

Performance by Kiesecker-Hoess.

Winner of the 2023 Heinrich-Hertz-Gesellschaft Price, honored by Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V.

- https://hfg-karlsruhe.de/en/archiv/hfg-studierende…

- https://www.schroff-stiftungen.de/preistraeger-der…

Shortlist Nomination “Best Final Thesis” by the Department of Media Art for the prizes of the Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/en/projekte-rundgang-2023…

Großes Studio at Karlsruhe University of Arts and Design 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/en/archiv/eroeffnung-der-…

- "Ephemeral Antipodes" is an interactive and space-occupying sound installation. The veins of the electronic world, simple wires grow into copper sculptures. Analog components on circuit boards create the sound and speakers installed inside fragile clay bowls collapse under their own

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02/03/2023

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Kupfer, Platinen, Ton, Multi-Kanal Sound - Interaktive Klanginstallation, Kupferbaum (170 x 90 cm): aus 6m FLY B Kabel; 63 Stück, Kupferdraht, PVC Verkleidung Aufhängung (3 m): aus 6m FLY B Kabel Ummantelung; 63 Stück, Kabelbinder, PVC Verkleidung Verbindung Strom (verschiedene Längen): abgeschirmtes Kabel; 32 Stück, ca. 400 m Gesamtlänge Verbindung Erdung (ca 9 m): einfaches Kabel; 32 Stück, 290 m Gesamtlänge Sensorik Schalter und Klangerzeugung (40 x 65 cm): Platinen auf Acryl; 16 Stück, Leiterplatten, Bauteile Sensorik Drohne: Max Patch und Bewegungsmelder; Computer, Sensor, Verbindungskabel Ton-Lautsprecher (verschiedene Größen): Tongefäß und Lautsprechertreiber; Ca 95 Stück, ca 320kg Gesamtgewicht Weitere Technik: 6 x E8 Lautsprecher, 4 x 8-Kanal Verstärker, 2 x DI-Box, Mischpult, 10er Multicore XRL, diverse XLR-,Mehrfach- und Stromkabel Konstruktion Aufhängung Kupferbäume: Stangenkräne, Alu-Pipes, Doppelschellen, Traversen

- Abmessungen

- Bereich Bäume (63 Stück): 9m x 7m x 3,7m/ Bereich Ton-Berg (ca 95 Stück): 5m x 4m x 2m

- Ort

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Ephemeral Antipodes

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 03.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 28

Etwas Aufnehmen

- Titel

- Etwas Aufnehmen

- Titel (en)

- Get in touch with

- Untertitel

- Eine Reading Performance in 4 Teilen

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A reading performance in 4 chapters

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Etwas Aufnehmen" ist eine 30-minütige interaktive Reading Performance über den (Tast-) Sinn. Sie findet an einem 15 m langen Steintisch statt, 80 kg kinetischer Sand liegen auf ihm verteilt. Die Performance entstand in sechsmonatiger Recherche und im Austausch mit einer blinden Künstlerin, einem Tastforscher, einem Übersetzer von visuellen Lernmaterialien und einer Tierkommunikationsexpertin und erzählt außerdem von einer Kollaboration mit einem Hund (Betty). Welchen Stellenwert nimmt der Tastsinn in unserer Wahrnehmung ein, um Dinge wortwörtlich zu "begreifen"? Wie kommuniziere oder gestalte ich mit einem Tier, welches auf ganz andere Sinne zurückgreifen kann? "Etwas Aufnehmen" hinterfragt die eigene Wahrnehmung und beschreibt den Drang nach Verständigung. Die Reading Performance ist sowohl taktil, auditiv als auch visuell wahrnehmbar.

- Beschreibung (en)

- "Get in touch with" is a 30-minute interactive reading performance about the (tactile) sense. It takes place on a 15 metre long stone table with 80 kg of kinetic sand on top. The performance is the result of a six-month research and exchange with a blind artist, a tactile researcher, a translator of visual learning materials and an animal communication expert, and also tells of a collaboration with a dog (Betty). What role does the sense of touch play in our perception? How do I communicate or design with an animal that has access to completely different senses? "Etwas Aufnehmen" questions our own perception and describes the urge for understanding. The reading performance can be experienced tactilely, acoustically and visually.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Februar 2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Abmessungen

- Länge: 15m, Breite: 25cm, Höhe: 25cm

- Dauer

- 30min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Etwas Aufnehmen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

Ich hatte vom feeling her ein gutes Gefühl

- Titel

- Ich hatte vom feeling her ein gutes Gefühl

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Der Weg ist das Ziel“ ist meine Devise. Der Arbeitsprozess ist daher ein wichtiger Teil meines Diploms. Ich zeige Fotos aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit sehr unterschiedlichen Bildsprachen. Sie sind Momentaufnahmen aus meinem Blick durch die Kamera. Diese Bilder setze ich in Bezug zueinander, wobei manche Bilder miteinander harmonieren, funktionieren, kommunizieren – andere wiederum nicht. Durch die projizierten Bilder ändern sich die Bezüge und zeigen, dass die Bilder anders kommunizieren, je nachdem, welche Bilder an ihrer Seite sind. Dabei ist die Abfolge der Bilder eine Endlosschleife, und eine Bildkombination einer Wand kehrt immer wieder. Die Betrachtenden sind frei, selbst zu assoziieren, und jeder Blick sieht einen neuen, ganz eigenen Zusammenhang in der Konstellation der Fotografien.

Fotografieausstellung mit 18 Bildern auf Holz und Aludibond und 30 Bildern projiziert auf zwei Beamern.

- „Der Weg ist das Ziel“ ist meine Devise. Der Arbeitsprozess ist daher ein wichtiger Teil meines Diploms. Ich zeige Fotos aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit sehr unterschiedlichen Bildsprachen. Sie sind Momentaufnahmen aus meinem Blick durch die Kamera. Diese Bilder setze ich in Bezug zueinander, wobei manche Bilder miteinander harmonieren, funktionieren, kommunizieren – andere wiederum nicht. Durch die projizierten Bilder ändern sich die Bezüge und zeigen, dass die Bilder anders kommunizieren, je nachdem, welche Bilder an ihrer Seite sind. Dabei ist die Abfolge der Bilder eine Endlosschleife, und eine Bildkombination einer Wand kehrt immer wieder. Die Betrachtenden sind frei, selbst zu assoziieren, und jeder Blick sieht einen neuen, ganz eigenen Zusammenhang in der Konstellation der Fotografien.

- Beschreibung (en)

- “The journey is the reward” is my motto. The work process is therefore an important part of my diploma. I show photos from different parts of the world with very different visual languages. They are snapshots from my view through the camera. I place these images in relation to each other, whereby some images harmonize, function and communicate with each other - others do not. The projected images change the references and show that the images communicate differently depending on which images are at their side. The sequence of images is an endless loop and a combination of images on a wall is repeated again and again. Viewers are free to make their own associations and each view sees a new, unique context in the constellation of photographs.

Photography exhibition with 18 pictures on wood and Aludibond and 30 pictures projected on two beamers.

- “The journey is the reward” is my motto. The work process is therefore an important part of my diploma. I show photos from different parts of the world with very different visual languages. They are snapshots from my view through the camera. I place these images in relation to each other, whereby some images harmonize, function and communicate with each other - others do not. The projected images change the references and show that the images communicate differently depending on which images are at their side. The sequence of images is an endless loop and a combination of images on a wall is repeated again and again. Viewers are free to make their own associations and each view sees a new, unique context in the constellation of photographs.

- Kategorie

- Material

- Titel

- Ich hatte vom feeling her ein gutes Gefühl

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 12

Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

Indem ich Fotografie als meine primäre Sprache nutze, konzentriere ich mich auf das alltägliche Leben, das in den Ecken der Städte verborgen ist – gesehen, aber vergessen, wie die Stuttgarter Straße in Karlsruhe. Dieses Thema wurde besonders deutlich, als ich nach der Pandemie in meine Heimatstadt zurückkehrte. Ich beobachte aufmerksam die marginalisierten Bereiche meiner Heimatstadt und die oft unsichtbaren Aspekte des täglichen Lebens meiner Familie. Diese sowohl ungewohnte als auch vertraute Perspektive vertieft sich in die Frage, wie das Leben in Deutschland meine Weltanschauung beeinflusst hat. Es betont die Komplexitäten, die aus Konflikten zwischen Sprachen und Kulturen entstehen.

Durch Fotografie, Video, Live-Performance und Publikation webe ich ein Netz aus Zeit, das Individuen, Ereignisse und Objekte aus parallelen Zeitlinien miteinander verknüpft. Jedes Fragment eingefrorener Zeit erzählt seine eigne Geschichte und präsentiert eine einzigartige Erzählung – sei es aus einer einheimischen Perspektive oder durch die Linse einer neuen Beobachtung, die durch eigne Erfahrungen in Deutschland geprägt ist.

Meine acht Jahre Leben in Deutschland scheinen in dieser acht Jahre alten Apfelkerzen eingefroren zu sein, sich entwickelnd und eine neue Form annehmend, während sie brennt und sich die Zeit ändert.

https://hangyanchen.de/

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

- Beschreibung (en)

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

Using photography as my primary language, I focus on the everyday life hidden in the corners of cities – seen but forgotten, such as Stuttgarter Street in Karlsruhe. This theme became particularly pronounced upon my return to my hometown after the pandemic. I keenly observe the marginalized areas of my hometown and the neglected aspects of my family's daily life. This both unfamiliar and familiar perspective delves into how living in Germany has impacted my worldview, emphasizing the complexities arising from conflicts between languages and cultures.

Through photography, video, live performance, and publication, I weave a web of time, intertwining individuals, events, and objects from parallel timelines. Each fragment of frozen time tells its own story, presenting a unique narrative – whether as a native perspective or through the lens of a new observation shaped by my experiences in Germany.

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 19.01.2024 - 25.01.2024

- Mitwirkende

- Ort

- GEDOK, Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Urheberrechtshinweis

- ©Hangyan Chen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 26

Die Inseln

- Titel

- Die Inseln

- Titel (en)

- The Island

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Meine Arbeit zielt darauf ab, die Gefühle der heutigen chinesischen Jugend zu verstehen. Teure Wohnungen und stressige Jobs machen das Leben schwierig, besonders in überfüllten Städten, wo kaum Freizeit bleibt. Viele Menschen sehnen sich nach einem Ort der Entspannung, einem Zufluchtsort fernab vom Trubel des Stadtlebens.

Nehmen wir meinen Freund als Beispiel. Um innere Ruhe zu finden, hat er seine kleine Wohnung mit grünen Pflanzen gefüllt. Obwohl der Raum nicht groß ist, ist er seine kleine Oase. Inspiriert von einem koreanischen Gedicht über die Suche nach Trost inmitten der Menschenmengen, glaube ich, dass wir alle einen besonderen Ort brauchen – eine ruhige "Insel" inmitten des Trubels.

Wie finden wir diese innere Insel? Ich denke, das ist für jeden unterschiedlich. Vielleicht durch das Genießen von Kunst oder das Teilnehmen an einer ruhigen Teezeremonie. Für mich ist es das Drachenbauen. Das Drachenbauen ist eine kollektive Erfahrung, die Freude und Frieden bringt, ähnlich wie das Finden unseres eigenen ruhigen "Drachenwegs".

Mein Abschlussprojekt soll Menschen helfen, ihre eigene Friedensinsel zu entdecken. Ich habe einen Raum geschaffen, in dem Besucher diese Reise selbst erleben können. Wenn man eintritt, fühlt es sich an, als würde man meine Insel betreten. Das Design ist von der Ästhetik und Philosophie der chinesischen Song-Dynastie inspiriert, bekannt für ihre tiefe Verbindung zur Natur und Poesie.

In diesem Raum finden Sie eine Mischung aus realen und virtuellen Elementen – Pflanzen, Steine, Vögel und Wasser – all diese Elemente verschmelzen, um eine friedliche Umgebung zu schaffen.

Im Wesentlichen ist mein Kunstwerk sowohl ein Spiegelbild der menschlichen Suche nach innerem Frieden als auch eine Feier dieser Suche. Durch Kunst, Performance und den Kontakt mit der Natur hoffe ich, andere zu inspirieren, ihre eigene ruhige Insel inmitten des Lebenssturms zu finden.

- Meine Arbeit zielt darauf ab, die Gefühle der heutigen chinesischen Jugend zu verstehen. Teure Wohnungen und stressige Jobs machen das Leben schwierig, besonders in überfüllten Städten, wo kaum Freizeit bleibt. Viele Menschen sehnen sich nach einem Ort der Entspannung, einem Zufluchtsort fernab vom Trubel des Stadtlebens.

- Beschreibung (en)

- My work aims to understand the feelings of today’s Chinese youth. Expensive apartments and stressful jobs make life challenging, especially in crowded cities where there’s little time for relaxation. Many people long for a place of peace, a sanctuary far from the hustle and bustle of city life.

Take my friend, for example. To find inner calm, he filled his small apartment with green plants. Although the space isn’t large, it has become his little oasis. Inspired by a Korean poem about seeking comfort amidst the crowds, I believe we all need a special place – a quiet “island” amid the chaos.

How do we find this inner island? I think it’s different for everyone. Perhaps it’s enjoying art or participating in a quiet tea ceremony. For me, it’s kite-making. Kite-making is a collective experience that brings joy and peace, much like finding our own serene “kite path.”

My final project is meant to help people discover their own island of peace. I created a space where visitors can experience this journey themselves. When you enter, it feels as if you’re stepping onto my island. The design is inspired by the aesthetics and philosophy of the Chinese Song Dynasty, known for its deep connection to nature and poetry.

In this space, you’ll find a blend of real and virtual elements – plants, stones, birds, and water – all merging to create a peaceful environment.

Essentially, my artwork is both a reflection of the human search for inner peace and a celebration of this quest. Through art, performance, and connection with nature, I hope to inspire others to find their own quiet island amid the storm of life.

- My work aims to understand the feelings of today’s Chinese youth. Expensive apartments and stressful jobs make life challenging, especially in crowded cities where there’s little time for relaxation. Many people long for a place of peace, a sanctuary far from the hustle and bustle of city life.

- Kategorie

- Schlagworte

- Titel

- Die Inseln

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 7

sentimental gentle rental

- Titel

- sentimental gentle rental

- Untertitel

- performance for a portative organ

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- Beschreibung (en)

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

The work is based on research on nuns in medieval monasteries. The portative organ shapes the performance through its rhythmic breath-like cadence. The limited tonal range is expanded by using tools to adjust pipe lengths, producing higher tones and creating friction with overtones, dissonances, and oscillating frequencies. The performers synchronize their breath with the instrument, creating a delicate balance of sound and silence, transforming the organ that was borrowed from an organ builder into a vessel of gentle sentimentality and temporal transcendence.

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Jonathan Blaschke

- Julius Bläser

- Pauline Cemeris

- Tamara Goerhinger

- Jana Hofmann

- Matthias Holznagel

- Line-Gry Hørup

- Bruno Jacoby

- Rafael Jörger

- Alexander Knoppik

- Vincent Krüger

- Mona Mayer

- Isabel Motz

- Nina Overkott

- Nis Petersen

- Tereza Ruller

- Sebastian Schäfer

- Josefine Scheu

- Isabel Seiffert

- Saskia van der Meer

- Mathis Walter

- Leia Morgana Walz

- Sprache

- Material

- Dauer

- 8 min – theoretically infinite

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- sentimental gentle rental

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9

Who cares?

- Titel

- Who cares?

- Titel (en)

- Who Cares?

- Untertitel

- Digitale Sozialität, Infrastrukturen der Fürsorge und konviviale Technologien

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Digital sociality, care infrastructure and convivial technology

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Hackerkultur verbindet Theorie und Praxis (nach hand-on Prinzipien) und einen neuen Ansatz für Kulturmaterialien ("information wants to be free"), der nicht nur eine andere Epistemologie, sondern auch einen neuen politischen Diskurs über Digitalität, Geräte und Menschen impliziert. Das Verhältnis zwischen Technik und Politik dieser Gruppe wird im ersten Kapitel analysiert: Zuerst wird die Entstehung proprietärer Software betrachtet, dann die Unterschiede zwischen Open Source und freier Software, und wie im letzten die Privateigentum und die soziale Beziehung zwischen Programmen, Benutzern und Entwicklern radikal in Frage gestellt werden. Später wird diese Beziehung anhand von Hanna Arendts 'Die conditio humana' in Bezug auf Arbeit, Herstellen und Handlen, Notwendigkeit und Freiheit, die die Bedingungen für Politik schaffen, weiter diskutiert. Im zweiten Kapitel wird das Konzept der Konvivialität (Ivan Illich) vorgestellt und diskutiert. Diese Idee wird später in der Wartung als infrastrukturelle Vorsorge weiterentwickelt und als ein zentrales Element digitaler Technologien vorgeschlagen, das weiter diskutiert werden sollte. Diese Konstellation des Denkens und Handelns, des Spielens und Lernens, des Experimentierens und der Übernahme von Verantwortung sowie der Politik und der sozialen Beziehungen sollte in der Technologiedebatte eine wichtige Rolle spielen.

- Beschreibung (en)

- Hacker culture connects theory and praxis (following hand-on principles) and a new approach to culture materials ("information wants to be free"), that implies not only a different epistemology, but also a new political discourse on digitality, devices, and people. The relation between technic and politic of this group is analyzed in the first chapter: first focusing on the emergence of proprietary software; then considering the differences between open source and free software, the last one challenging radically the notion of private property and the social relation among programs, users, and developers. Later on, reading Hanna Arendts 'The Human condition, the relation will be further discussed in terms of labor, work and action, necessity and freedom, which establish the conditions for politics. In the second chapter, the concept of conviviality (Ivan Illich) is introduced and discussed. This idea is later developed in maintenance as infrastructural care and proposed as a central element of digital technologies that should be further discussed. This constellation of thinking and acting, playing and learning, experimenting and taking responsibility, as well as politics and social relations should play a prominent role in the debate about technology.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.03.2023

- Sprache

- Titel

- Who cares?

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 4

cool pieces

- Titel

- cool pieces

- Titel (en)

- cool pieces

- Untertitel

- a democratic cooling collection

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „cool pieces” beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den menschlichen Körper und deren Hitzeanpassung. Mit einem Open-Source Gedanken präsentiert das Projekt ein Ensemble von drei tragbaren Objekten, deren Design vielfältige Facetten eines simplen Fächers aufgreift, welcher einer der zugänglichsten Methoden zur Kühlung des Körpers darstellt. Das Set umfasst einen Sonnenponcho, eine entfaltbare Kopfbedeckung sowie einen Handfächer, um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten. Ein zentraler Gedanke bei der Entwicklung der Objekte war die Überwindung finanzieller Barrieren, um eine breite Teilhabe zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden sämtliche Anleitungen zur unentgeltlichen Nutzung auf der Website zur Verfügung gestellt, um eine nahezu kostenfreie Herstellung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendung handelsüblicher Nähmaschinen gelegt, da sie flächendeckend verfügbar sind und somit für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich ist.

- „cool pieces” beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den menschlichen Körper und deren Hitzeanpassung. Mit einem Open-Source Gedanken präsentiert das Projekt ein Ensemble von drei tragbaren Objekten, deren Design vielfältige Facetten eines simplen Fächers aufgreift, welcher einer der zugänglichsten Methoden zur Kühlung des Körpers darstellt. Das Set umfasst einen Sonnenponcho, eine entfaltbare Kopfbedeckung sowie einen Handfächer, um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten. Ein zentraler Gedanke bei der Entwicklung der Objekte war die Überwindung finanzieller Barrieren, um eine breite Teilhabe zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden sämtliche Anleitungen zur unentgeltlichen Nutzung auf der Website zur Verfügung gestellt, um eine nahezu kostenfreie Herstellung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendung handelsüblicher Nähmaschinen gelegt, da sie flächendeckend verfügbar sind und somit für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich ist.

- Beschreibung (en)

- ‘cool pieces’ deals with the effects of climate change on the human body and its adaptation to heat. With an open source mindset, the project presents an ensemble of three wearable objects whose design takes on multiple facets of a simple fan, one of the most accessible ways to cool the body. The set includes a sun poncho, a deployable headgear and a hand fan for effective cooling. A central idea in the development of the items was to overcome financial barriers to enable widespread participation. For this reason, all instructions are available for free on the website to ensure that production is virtually cost-free. Special attention was paid to the use of commercially available sewing machines, as they are widely available and therefore accessible to a wide range of people.

- ‘cool pieces’ deals with the effects of climate change on the human body and its adaptation to heat. With an open source mindset, the project presents an ensemble of three wearable objects whose design takes on multiple facets of a simple fan, one of the most accessible ways to cool the body. The set includes a sun poncho, a deployable headgear and a hand fan for effective cooling. A central idea in the development of the items was to overcome financial barriers to enable widespread participation. For this reason, all instructions are available for free on the website to ensure that production is virtually cost-free. Special attention was paid to the use of commercially available sewing machines, as they are widely available and therefore accessible to a wide range of people.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 14.12.2023

- Material

- Abmessungen

- Fächer (30x30cm), Poncho (45x100cm), Hut (Durchmesser 50cm)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Youtube Link zum Video der Performance:

https://www.youtube.com/watch?v=8HIEUG2vebg

- Youtube Link zum Video der Performance:

- Titel

- cool pieces

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 16

Bad Readings

- Titel

- Bad Readings

- Autor/in

- Beschreibung (de)

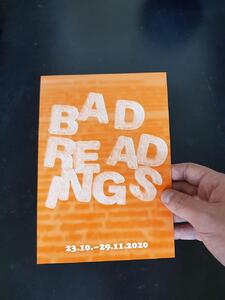

- "Bad Readings" zeigt Manifestationen affektiver und körperlicher Modi der Ausstellungserfahrung, die während eines im August 2020 von Diane Hillebrand einberufenen Workshops am Badischen Kunstverein entstanden. Abseits normierter und normalisierender Rezeptionsmuster näherte sich die "Bad Reading Group" der Ausstellung "If It’s For The People, It Needs To Be Beautiful, She Said" des Künstlers Jeremiah Day, die während der ersten Jahreshälfte im Kunstverein zu sehen war.

- Beschreibung (en)

- "Bad Readings" shows manifestations of affective and physical modes of exhibition experience that emerged during a workshop convened by Diane Hillebrand at Badischer Kunstverein in August 2020. Moving away from standardized and normalizing patterns of reception, the "Bad Reading Group" approached the exhibition "If It's For The People, It Needs To Be Beautiful, She Said" by artist Jeremiah Day, which was on view at the Kunstverein during the first half of the year.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2020 - 29.11.2020

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Bad Readings

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 15