Nis Petersen

| Name | Nis Petersen |

10 Inhalte

- Seite 1 von 1

sampling for relations in the light of a satellite

- Titel

- sampling for relations in the light of a satellite

- Titel (en)

- sampling for relations in the light of a satellite

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In dem Format einer sampling session wird eine akustische Struktur erprobt, die das Reisen zum Mond beschwört und sich mit Raumwahrnehmungen, Imagination und kollektiven Vorstellungen auseinandersetzt. Anders als in dieser Performance ist für das menschliche Ohr eine wesentliche Präsenz im Weltraum das Geräuschlose.

- Beschreibung (en)

- In the format of a sampling session, an acoustic structure is tested that conjures a journey to the Moon, engaging with perceptions of space, imagination and collective ideas.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Anja Casser

- Filipa Cesar

- Jaya Demmer

- Hubert Distel

- Till Engelhardt

- Yvonne Fomferra

- Hanna Franke

- Heidi Herzig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Susanne Kriemann

- Rebekka Ladewig

- Isabel Motz

- Leonie Mühlen

- Elisabeth Potemkin

- Josefine Scheu

- Lorenz Schwarz

- Leia Morgana Walz

- Niklas Weisenbach

- Maximilian Zschiesche

- Badischer Kunstverein

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- sampling for relations in the light of a satellite

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 01.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH)

- Titel

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) ist eine performative Aktion, die am internationalen feministischen Kampftag, dem 8. März 2024, stattfand. Angelehnt an die 5-Finger-Taktik aus der Demonstrationspraxis und die macht- und herrschaftszentrierte Stadtplanung Karlsruhes bewegen sich fünf Performende auf das Karlsruher Schloss zu, um dieses als patriarchales Machtzentrum zu konfrontieren. Unterstützt und begleitet werden sie dabei von jeweils einem "militanten Accessoire". Als Katalysator*in und Vermittler*in ermöglicht das "militante Accessoire" dissidente Handlungsspielräume für die Träger*innen. Es stört, empowert und protestiert.

I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) ist eine performative Erprobung und geht den zentralen Fragestellungen meiner Magistraarbeit "Performende Körper und ihre militanten Accessoires. Zur Materialisierung von Dissens" nach.

Die performative Aktion wurde mit einer Sony DCR-DVD406E auf Mini-DVD dokumentiert.

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) ist eine performative Aktion, die am internationalen feministischen Kampftag, dem 8. März 2024, stattfand. Angelehnt an die 5-Finger-Taktik aus der Demonstrationspraxis und die macht- und herrschaftszentrierte Stadtplanung Karlsruhes bewegen sich fünf Performende auf das Karlsruher Schloss zu, um dieses als patriarchales Machtzentrum zu konfrontieren. Unterstützt und begleitet werden sie dabei von jeweils einem "militanten Accessoire". Als Katalysator*in und Vermittler*in ermöglicht das "militante Accessoire" dissidente Handlungsspielräume für die Träger*innen. Es stört, empowert und protestiert.

- Beschreibung (en)

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) is a performative action that took place on the International Feminist Day of Struggle, March 8, 2024. Based on the 5-finger tactic of protest practice and Karlsruhe's power-centric and hegemonial urban planning, five performers move towards the Karlsruhe Palace to confront it as a patriarchal center of power. Each performer is supported and accompanied by a "militant accessory". As a catalyst and mediator, the "militant accessory" enables acts of dissent. It disrupts, empowers, and protests.

I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) is a performative enactment that engages with the key questions of my magistra’s thesis "Performende Körper und ihre militanten Accessoires. Zur Materialisierung von Dissens".

The performative action was documented with a Sony DCR-DVD406E on Mini-DVD.

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH) is a performative action that took place on the International Feminist Day of Struggle, March 8, 2024. Based on the 5-finger tactic of protest practice and Karlsruhe's power-centric and hegemonial urban planning, five performers move towards the Karlsruhe Palace to confront it as a patriarchal center of power. Each performer is supported and accompanied by a "militant accessory". As a catalyst and mediator, the "militant accessory" enables acts of dissent. It disrupts, empowers, and protests.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 08.03.2024

- Mitwirkende

- Stadt

- Titel

- I CAN BUY MYSELF FLOWERS (OH)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

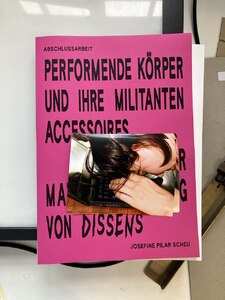

Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Untertitel

- Zur Materialisierung von Dissens

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

Dieser Analyse folgend übertrage ich die Bedingungen des "militanten Accessoires" im letzten Kapitel auf künstlerische Protestperformances. Dabei betrachte ich unter anderem künstlerische Produktionen von Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All) und Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise) und frage, inwiefern "militante Accessoires" nicht nur in kollektiven Protestperformances, sondern auch für einzelne Körper in feministischen, künstlerischen Performances eine Möglichkeit des Ausdrucks von Protest bieten.

Die Magistraarbeit rückt die kompliz*innenhafte Beziehung zwischen Kunst und Protest in den Fokus und zeigt, dass "militante Accessoires" nicht nur symbolische Bedeutungsträger*innen sind, sondern in ihrer relationalen und körperlich-performativen Dimension als Mittel des Widerstands agieren. Im Zusammenspiel mit den handelnden Körpern treten sie als Katalysator*innen und Vermittler*innen auf und entfalten eine doppelte Rolle als materiell-semiotische Akteur*innen.

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

- Beschreibung (en)

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

In this regard, I propose the concept of the "militant accessory" as an analytical category for feminist performance practices. The accessoryas an everyday, decorative fashion element, which is often associated with bodies read as female*, is is reinterpreted and transformed into an action-oriented, resistant object.

In consideration of two activist-performative actions by the Women's Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912) and Pussy Riot (Punk Prayer, 2012), two objects, a 19cm toffee hammer and a neon-coloured balaclava, are identified as "militant accessories". In their reciprocal relationship with bodies, "militant accessories" enable them to develop political and emancipatory potential and transform places into spaces of protest. Building on this analysis, I apply the conditions of the "militant accessory" to artistic protest performances. To this end, I focus on artistic productions by artists such as Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All), and Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise), asking to what extent "militant accessories" act as tools for expressing dissent in collective protest performances and individual bodies within feminist artistic practices.

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 01.07.2024

- Dank an

- Sprache

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 3

'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Titel

- 'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In der Magisterarbeit „all the good girls go to hell – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe“ untersucht Louisa Raspé den Begriff der Hexe und die in der Figur existierende Ambivalenz. Ausgehend von der Unterscheidung von der „Hexe“ als negative Fremdbezeichnung und der »Hexe« als positive Selbstbezeichnung, sowie der damit zusammenhängenden Machtaspekte, beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage nach Subjektkonstruktionen und den Subjekten der Geschichtsschreibung im Gegensatz zu Erzählungen. Es geht um die Hexe als Figur der Übergänge und Grenzüberschreitungen, sowie ihren Beitrag zu gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Umbrüchen im westeuropäischen Kontext. In dieser Arbeit geht es darum eine kritische Perspektive auf die Konstruktion von Subjekt, Geschlecht und Macht einzunehmen und stellt zugleich die Frage, wie sich Widerständigkeit im Spannungsfeld zwischen Stigma und Empowerment ausdrücken lässt.

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- 'all the good girls go to hell' – Zur Widerständigkeit in der Figur der Hexe

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

Die Ausstellung versammelt Material in verschiedenen Formen, die den Barbarastollen und damit verbundene Aspekte erforschen. Anhand von Artefakten, die bei mehreren Besuchen im und um den Stollen herum gefunden wurden – Fotos, Geschichten, Zeitungsartikeln, E-Mails, Archivdokumenten, Ton- und Videoaufnahmen –, untersucht die Ausstellung, wie das Archiv im Stollen funktioniert und warum es noch existiert.

Themen wie Sicherheit, atomare Bedrohung, Hierarchien in der Archivauswahl, Langzeitbotschaften, Atomsemiotik, Friedensbewegung in Süddeutschland in den 80er Jahren werden verhandelt. Durch die Zusammenführung verschiedener Perspektiven auf die Idee eines zentralen Bergungsortes wurde ein Raum geschaffen, der die Besucher dazu anregt, sich kritisch mit den angesprochenen Themen auseinanderzusetzen.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." ist ein Zitat aus der Wegbeschreibung zum Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland (ZBO) aus dem Internationalen Register der Kulturgüter unter besonderem Schutz der UNESCO. Die Wegbeschreibung führt zum Barbarastollen, einem ehemaligen Erzbergbaustollen im Hintertal, nahe der Gemeinde Oberried im Schwarzwald.

- Beschreibung (en)

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

The exhibition is gathering material of different forms researching the site of the Barbarastollen. Through several site visits inside and around the mine, photographs, stories, newspaper articles, e-mails, archival documents, sound recordings and videos investigate on how the archive works and why it still exists touching on topics of safety, nuclear threat, hierarchies in archive selections, long-time messages, atom semiotics, the peace- movement in south Germany in the 80s.

Through bringing together different perspectives on the idea of the central Salvation Site a room was created to encourage visitors to critically from their own idea on the topics addressed.

- "approx., 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak." is a quote from the route description to the Central Salvation Site of the Federal Republic of Germany (ZBO) from the UNESCO International Register of Cultural Property under Special Protection. The route description leads to Barbarastollen, a former ore mining tunnel in Hintertal, near the municipality of Oberried in the Black Forest.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.07.2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- approx. 3km, as the crow flies, from the Schauinsland Peak.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 04.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 19

I used to think that I was made of Stone

- Titel

- I used to think that I was made of Stone

- Titel (en)

- I used to think that I was made of Stone

- Autor/in

- Beschreibung (de)

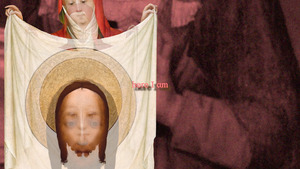

- In der multimedialen Installation „I used to think that I was made of Stone“ werden die Besuchenden Zeug*innen eines nächtlichen Treffens von vier Personen, die nur durch ihre Stimmen präsent sind. Sie unterhalten sich über merkwürdige Objekte in ihrer greifbaren Nähe, führen nebensächliche Gespräche und verbringen einen Abend damit, Musik zu hören und zu tanzen. Ihre Körper bleiben in der Installation unsichtbar, die Objekte im Raum werden zu Spuren.

Durch das Sammeln, neu Arrangieren und Kombinieren von religiösen, (pop-)kulturellen und selbst produzierten Fragmenten im Raum verhandelt „I used to think that I was made of Stone”, wie Lücken und Ausschmückungen unsere Realitäten in der Gegenwart formen und welche Geschichten und Nacherzählungen sie produzieren. Dabei fragt es nach Autor*innenschaft und den Übersetzer*innen, die das Produzierte wortwörtlich über-setzen, weiter-tragen und fort-spinnen und somit stetig weiter produzieren. Sie bestimmen die Stofflichkeit der Geschichte, knoten die Fäden der Ausschmückungen, brennen Löcher und Lücken in das Gewebe und geben es weiter.

- In der multimedialen Installation „I used to think that I was made of Stone“ werden die Besuchenden Zeug*innen eines nächtlichen Treffens von vier Personen, die nur durch ihre Stimmen präsent sind. Sie unterhalten sich über merkwürdige Objekte in ihrer greifbaren Nähe, führen nebensächliche Gespräche und verbringen einen Abend damit, Musik zu hören und zu tanzen. Ihre Körper bleiben in der Installation unsichtbar, die Objekte im Raum werden zu Spuren.

- Beschreibung (en)

- In the multimedia installation “I used to think that I was made of Stone”, visitors witness a nighttime meeting of four people who are only present through their voices. They talk about strange objects within reach, have trivial conversations, and spend an evening listening to music and dancing. Their bodies remain invisible in the installation, while the objects in the room become traces of their presence.

By collecting, rearranging and combining religious, (pop) cultural and self-produced fragments in the space, “I used to think that I was made of Stone” explores how gaps and embellishments shape our realities in the present, and what stories they generate or retell. In doing so, it questions authorship and the role of translators, who literally translate, carry forward, and elaborate on what has already been produced, thus continuing the production process. They determine the material nature of the story, tie the threads of embellishment, burn holes and gaps into the fabric and pass it on.

- In the multimedia installation “I used to think that I was made of Stone”, visitors witness a nighttime meeting of four people who are only present through their voices. They talk about strange objects within reach, have trivial conversations, and spend an evening listening to music and dancing. Their bodies remain invisible in the installation, while the objects in the room become traces of their presence.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Februar 2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- „face imprint” (Textil, Wachs, 63 x 54 cm); „about veronica” (Textil, Stickerei, 84 x 67 cm); „about the cloth” (Projektion, 12 Seiten); „I used to think” (HD-video, Audio, 13:46 min); „toad” (Ton, Wachs, 11 x 13 cm); „wax and stones” (Wachs, Schwelle TV HIFI, 20 x 6 cm); „wax and stone” (Wachs, Stein, 40 x 40 x 10 cm); „everyone” (Reader, 9,5 x 15,2 cm, 36 Seiten); „glasses” (4 Kristallgläser, 5 x 7 cm, Wachs); „jumping rope” (Seil, 2 m); „gestalt mit großem hut” (Keramik, 6 x 7 cm); „fabric n°1” (Textil, Wachs, 57 x 41cm); „fabric n°2” (Textil, Wachs, 60 x 45 cm); „y” (Textil, Wachs, 25 x 15 cm); „woven temple, hidden cocoon #3” (Playlist, 43 Tracks); „wine fountain” (Glas, Pumpe, Wein, 20 x 20 x 110 cm); „cushion” (Textil, Watte, Stickerei, 15 x 15 cm)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- I used to think that I was made of Stone

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 25.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 14

sentimental gentle rental

- Titel

- sentimental gentle rental

- Untertitel

- performance for a portative organ

- Autor/in

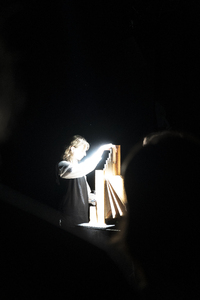

- Beschreibung (de)

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- Beschreibung (en)

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

The work is based on research on nuns in medieval monasteries. The portative organ shapes the performance through its rhythmic breath-like cadence. The limited tonal range is expanded by using tools to adjust pipe lengths, producing higher tones and creating friction with overtones, dissonances, and oscillating frequencies. The performers synchronize their breath with the instrument, creating a delicate balance of sound and silence, transforming the organ that was borrowed from an organ builder into a vessel of gentle sentimentality and temporal transcendence.

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Jonathan Blaschke

- Julius Bläser

- Pauline Cemeris

- Tamara Goerhinger

- Jana Hofmann

- Matthias Holznagel

- Line-Gry Hørup

- Bruno Jacoby

- Rafael Jörger

- Alexander Knoppik

- Vincent Krüger

- Mona Mayer

- Isabel Motz

- Nina Overkott

- Nis Petersen

- Tereza Ruller

- Sebastian Schäfer

- Josefine Scheu

- Isabel Seiffert

- Saskia van der Meer

- Mathis Walter

- Leia Morgana Walz

- Sprache

- Material

- Dauer

- 8 min – theoretically infinite

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- sentimental gentle rental

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9

an invitation to an exhibition in a laundry

- Titel

- an invitation to an exhibition in a laundry

- Titel (en)

- an invitation to an exhibition in a laundry

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "an invitation to an exhibition in a laundry" (eine Einladung zu einer Ausstellung in einer Wäscherei) fand in einer Wäscherei und einem Hinterhof in Karlsruhe statt, einem Raum, der bisher nur für private Zwecke genutzt wurde. Das 18-tägige Programm erzählt von der alltäglichen und handwerklichen Arbeit der Wäscher*innen und dem Stigma, dem sie ausgesetzt sind. Das Waschen der Wäsche wird zu einem Referenzraum, um sich mit der Schnittstelle von Care-Arbeit und Lohnarbeit auseinanderzusetzen.

- Beschreibung (en)

- "an invitation to an exhibition in a laundry" took place in a laundry room and backyard in Karlsruhe, a space that has only been used for private purposes. The program that lasted 18 days tells of common and manual work of washerwomen* and the stigma they are exposed to. Doing the laundry becomes a reference space to engage with the intersection of care work and wage labour.

- Kategorie

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Titel

- an invitation to an exhibition in a laundry

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 1

Guter Dinge

- Titel

- Guter Dinge

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Guter Dinge" ist ein choreografischer Dialog zwischen drei Maschinendingen und einem Performer und verbindet Elemente aus Theaterstück, Installation und Tanz.

- Beschreibung (en)

- "Guter Dinge" is a choreographic dialogue between three machine-things and one performer, combining elements from theater play, installation and dance.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Dauer

- ca. 40 Min.

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Trailer: https://vimeo.com/455579122

- Bemerkungen

- Aufbau und Organisatorisches:

Das Publikum kann sich frei im Raum bewegen (und dabei den Mindestabstand einhalten).

Für ATELIER No. 64 kann die ursprünglich etwa 40minütige Fassung auf etwa 15 Min gekürzt werden.

Gekürzte Fassung für PACT Zollverein: ca 15min (original ca. 40min)

- Aufbau und Organisatorisches:

- Titel

- Guter Dinge

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 7

Ungeordnete Zustände

- Titel

- Ungeordnete Zustände

- Titel (en)

- Disorderly Conditions

- Untertitel

- Abtrag I Fragmentierung I Zerfall I Austrag I Verschwinden: Kleingärten an der Stuttgarter Straße Karlsruhe

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Removal I Fragmentation I Decay I Dismantling I Disappearance: Allotment gardens on Stuttgarter Straße in Karlsruhe

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung "Ungeordnete Zustände" erzählt in unterschiedlichen Strängen von der Auflösung der Kleingärten an der Stuttgarter Straße in Karlsruhe. Leonie Mühlen beobachtete diese Bewegungen, dokumentierte sie und nahm selbst daran teil. Die gezeigte Sammlung ist ein Versuch den Ort zu begreifen und zu konservieren. Eben diesen Ort im Abbruch, der in seiner Unordnung und seinem Ungehorsam Refugium für viele Dinge und Wesen war.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Ungeordnete Zustände" tells the story of the dissolution of the allotment gardens on Stuttgarter Straße in Karlsruhe in various strands. Leonie Mühlen observed these movements, documented them and took part in them herself. The collection on display is an attempt to understand and preserve the place. Precisely this place in demolition, which in its disorder and disobedience was a refuge for many things and beings.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 09.06.2021 - 27.06.2021

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Luisenstraße 32

- Stadt

- Land

- Titel

- Ungeordnete Zustände

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 2 17