Medienobjekt

Alle Inhalte mit Metadaten des Vokabulars "Medienobjekt". Sie sehen nur Inhalte, für die Sie berechtigt sind.

7 Inhalte

Filter werden geladen

- Seite 1 von 1

Automatie

- Titel

- Automatie

- Autor/in

- Beschreibung (de)

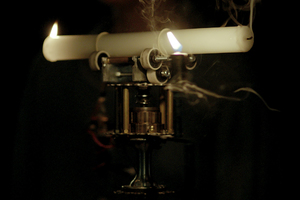

- „Automatie“ ist eine performative Installation, bestehend aus einem Drei-Kanal-Video, einem kinetischen Objekt und einer Performerin. Die gesamte Installation ist ein Loop, allerdings mit einem konkreten Anfang. Zu Beginn lässt die Performerin die ZuschauerInnen in den Raum hinein, der ca. 7-minütige Zyklus beginnt und wiederholt sich danach ständig.

Im Raum selbst steht ein Stuhl, der mit einer Apparatur verbunden ist, die ihn auf den Hinterbeinen vor und zurück kippeln lässt, bis er sich schließlich löst und auf allen vier Beinen zum Stillstand kommt.

Das Video wird auf drei Leinwänden abgespielt, die jeweils einen unterschiedlichen Blickwinkel auf das Geschehen zeigen. Zu sehen ist eine Apparatur, die sich um eine Kerze dreht, an deren beiden Enden der Docht freiliegt. Durch die Drehbewegung der Apparatur wird die Kerze an einer Seite angezündet und zeitgleich an der anderen gelöscht. Mit jedem Wechsel macht das Licht der Kerze eine Person sichtbar, bzw. verbirgt sie im Dunkeln. Die Stuhlapparatur und das one-take-video der Kerzenapparatur werden abwechselnd von der Performerin initiiert und beobachtet.

Beide Apparate verfolgen weder ein Ziel noch eine erkennbare Funktion, sind nicht produktiv im effizienten Sinne. Sie beschreiben vielmehr in sich geschlossene Prozesse, die aus sich selbst heraus enden und von der Performerin immer wieder aufs Neue in Gang gesetzt werden. Die Apparate und die Performerin sind ständig in Bewegung, doch keiner bewegt sich fort.

Die Spannung liegt in den Beziehungen, Übereinstimmungen und (scheinbaren) Aktionen und Reaktionen, die in diesem Raum stattfinden und entstehen.

Rana Karan schreibt über die Arbeit: „[Die Installation] Automatie produziert ein Gefühl der Vergänglichkeit, das sich als ein zentrales Motiv der Arbeit darstellt. In einer melancholischen Sehnsucht evoziert sie den Eindruck einer Erinnerung, die nicht mehr in einen gegenwärtigen Zustand zurück zu bringen ist. [...] Dieses Bild der Melancholie [eröffnet], ganz im Sinne der dichterischen Bilder Bachelards, einen Zugang zu den Bildern der Vergangenheit und verknüpft sie mit den eigenen Bildern: ‚[D]urch den Aufklang eines Bildes werden Echos in der fernen Vergangenheit geweckt, und es ist kaum abzusehen, bis zu welcher Tiefe diese Echos hinabreichen, ehe sie verhallen. In seiner Neuheit, in seiner Aktivität, besitzt das dichterische Bild ein eigenes Wesen, eine eigene Dynamik.’ (Bachelard, Gaston: Poetik des Raumes) Automatie ermöglicht den BetrachterInnen eine eigene, träumerische Dynamik zu entwickeln und bietet einen subjektiven Schutzraum der Deutungsmöglichkeiten. [...] Die BetrachterInnen selbst können diesen Ort zu jeder Zeit verlassen, doch er scheint nie zu verschwinden oder zu erstarren – er bildet einen Ort der Verbindlichkeit.“

- „Automatie“ ist eine performative Installation, bestehend aus einem Drei-Kanal-Video, einem kinetischen Objekt und einer Performerin. Die gesamte Installation ist ein Loop, allerdings mit einem konkreten Anfang. Zu Beginn lässt die Performerin die ZuschauerInnen in den Raum hinein, der ca. 7-minütige Zyklus beginnt und wiederholt sich danach ständig.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- SS 2017

- Internetlinks

- Titel

- Automatie

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 04.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 4

Emin

- Titel

- Emin

- Titel (en)

- Emin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ebru Inanc bewegte sich 10 Tage lang außerhalb touristischer Orte der Stadt Istanbul. In diesen zehn Tagen lernte sie nach eigener Aussage das „wahre Gesicht“ Istanbuls kennen. Aus dieser kleinen Reise ist eine Videocollage der Stadt entstanden, die einen sehr persönlichen Eindruck der momentanen Situation im Land gibt. Im Zentrum stehen dabei die Gedanken der Menschen, die Inanc interviewt – Der Taxifahrer, der sein Studium aus familiären Gründen frühzeitig beenden musste, der Ingenieur, der eigentlich aus einem kleinem Dorf kommt und durch ein Stipendium die Möglichkeit erlangt hat, zu studieren, die Frau, die mit dem Gedanken spielt, Istanbul zu verlassen, es aber nicht übers Herz bringt, der Kostümverleiher, der erst zur Ruhe kommt, wenn er Istanbul abends verlässt, aber trotzdem jeden Morgen in die Stadt zurückkehrt. Die Türkei befindet sich momentan in einer diffusen Situation. Niemand weiß genau, wie es zu dieser kommen konnte, wie es weitergeht, ob es weitergeht oder wann es weitergeht. Das ständige Hin und Her, das ständige Vor und Zurück spiegelt sich nicht nur in den Aussagen der Bewohner Istanbuls, sondern auch im Stadtbild. Der Stau, die Dichte und die Hektik der Stadt bringen die Menschen an ihre Grenzen und trotzdem können sie sich nicht vollkommen von ihr abwenden. Der Stillstand taucht als wiederkehrendes Element in der Arbeit Inancs häufig auf. Die Zukunft bleibt ungewiss.

- Beschreibung (en)

- Ebru Inanc traveled for ten days outside of the touristic places of the city of Istanbul. In her own words, she got to know the “true face” of the city, and from it, a video collage was created, revealing a very personal impression of the current situation of the country. It focusses on the thoughts of the people she interviews; the taxi driver who had to cut his studies short out of family reasons, the engineer who comes from a small village but had obtained a scholarship in order to be able to study, the woman who is toying with the idea of leaving Istanbul but cannot bring herself to do it, the person who rents costumes, who can only relax when he leaves the city but returns anyway every morning. Turkey finds itself currently in a foggy situation. Nobody knows exactly how it could have come to this, or if, when and how it should go on. The constant back and forth is mirrored not only in statements of the residents of Istanbul, but also in the image of the city. The build-ups, the density, and the frenzy of the city drives people to their limits and yet they cannot turn away from it. The standstill emerges as a recurring element of Inanc’s work. The future remains uncertain.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- WS 2016/17

- Sprache

- Titel

- Emin

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 20.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Untertitel

- George Maciunas und die Kultur der „curiositas”

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Möglicherweise erscheinen die intermediären Kunstformen der 60er-jahre als zu komplex, ihre Manifestationen zu sehr als Teil einer noch lebenden Kunstgeschichte, vielleicht hindert auch die noch nicht abgeschlossene Bewältigung der postmodernen Wende in Philosophie, Kunst und Literatur an einer generalüberholten wissenschaftlichen Annäherung an diesen Themenbereich, der sich von der fließenden, aus Künstlerkommentaren über Kritiken in methodischen Darstellungen hervorgegangenen bisherigen Versuchen einer vorläufigen Einordnung des Phänomens Fluxus abzugrenzen hätte."

- Beschreibung (en)

- “It is possible that the intermediary art forms of the 1960s appear too complex, their manifestations too much a part of a still living art history; perhaps the fact that the postmodern turn in philosophy, art and literature has not yet been completed also prevents a generally overhauled academic approach to this subject area, which would have to distinguish itself from the fluid attempts at a provisional classification of the phenomenon of Fluxus that have emerged from artists' commentaries on critiques in methodical presentations.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.03.1999

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1999 01

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 3

Filmstills

- Titel

- Filmstills

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- Filmstills

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 16

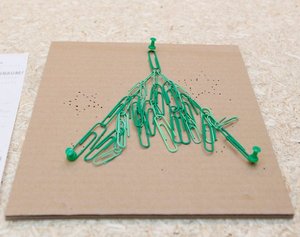

Oh Tannenbaum!

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Titel (en)

- Oh Tannenbaum!

- Untertitel

- Designers Christmas Trees

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

Der Titel der Ausstellung drückt in seiner Schreibweise sowohl die be- bis entgeisterte Betrachtung der Exponate als auch die be- bis entgeisterte gestalterische Annäherung an das Thema aus. Ob begeisternd, bestürzend oder belächelt – jedes einzelne Exponat zeugt von einem ganz eigenen Bild des jeweiligen Gestalters vom Weihnachtsbaum, das mal mehr, mal weniger mit dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaums korrespondiert.

Kaum ein anderes Objekt bietet hier so viel Spielraum, zeigt so viel Potential: Das Nebeneinander des einerseits so Speziellen, des eindeutigen und verbreiteten Bilds – ein in grüne Nadeln, (rote) Kugeln und (weiße) Kerzen gewandeter Kegel – und des andererseits so viel Allgemeines implizierenden Symbols macht den Weihnachtsbaum zu einem solch besonderen Objekt.

Er ist heidnisch und christlich, er steht im Super- und auf dem Weihnachtsmarkt, steht für Fruchtbarkeit und Kommerz, im Wohnzimmer und auf dem Marktplatz – in Stockholm und Kapstadt, Miami und Peking – und bietet aus verschiedensten Positionen und Blickwinkeln entsprechend unterschiedliche Gesichter.

Dass dieser Baum in all den religiösen, profankulturellen, kommerziellen, formalen, historischen, familiären, sozialen und sonstigen Böden Wurzeln schlagen konnte und aus all diesen doch zu einer so eindeutigen und unverwechselbar immergrünen Ikone wuchs, scheint den Gestaltern so viele Ansatzpunkte zu Idealisierung, Ironisierung, Kritik, Collage, Persiflage, Hinterfragung, Überzeichnung, Verballhornung oder sonstiger Gestaltung zu bieten.

Vielleicht entlocken Ihnen die Motive ja auch ein entzücktes "Oh Ja!", das ein oder andere "Oh je" und vielleicht auch so manches "Oh nein!"...

Fröhliches Betrachten!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

- Beschreibung (en)

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

The unusual spelling in the title of the exhibition – “Oh” rather than the conventional “O” Tannenbaum – is intended to convey both the range of possible reactions to the works on show – from enthusiastic approval to bemused consternation – and the equally diverse creative approaches to the chosen theme. Whether it elicits a smile of amusement, an appreciative nod or a shocked gasp, each exhibit reflects its creator’s personal vision of the Christmas tree, which may or may not correspond to the standard image of this object.

Few other objects offer as much scope for interpretation or have such evocative potential as the Christmas tree. The combination of the specific and the universal is what makes it so unique – on the one hand there is the classic image of a cone-shaped object clad in green needles, (red) baubles and (white) candles, and on the other is the widespread recognition and value of this symbol.

The Christmas tree is both pagan and Christian; it can be found in supermarkets and at winter fairs; it represents fertility and commerce; it is put on display in living rooms and on public squares from Stockholm to Cape Town, Miami to Beijing – and takes on a new appearance from every different angle.

The fact that this tree has put down roots in all these different religious, secular, commercial, formal, historical, familial, social and other traditions, yet has still managed to grow into such an unmistakable evergreen icon, provides many valuable starting points for idealizing, ironic, critical, collaged, satirical, challenging, exaggerating, parodying and other individual forms of interpretation.

Now all that remains to be seen is which interpretations among those presented here will make you respond with a delighted “Oh yes!”, the occasional “Oh dear” and even the odd “Oh no!”...

Happy viewing!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2004 / 2013

- Ort

- Hochschule für Gestaltung

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Importiert am

- 03.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 45

Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel (en)

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Autor/in

- Beschreibung (de)

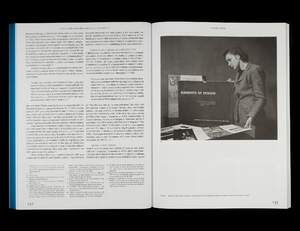

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Ein umfangreich kommentierter Reprint des Manual of Travelling Exhibitions soll zum einen die historische Quelle kontextualisieren und kritisch hinterfragen, zum anderen verschiedene Formen der Aktualisierung aufzeigen. Dabei sind die Inhalte des „Manual“ ebenso bedeutsam wie seine immanenten Fehlstellen, die Buchgestaltung oder die fotografische Logik der Abbildungen.

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

- Beschreibung (en)

- The Manual of Travelling Exhibitions published by UNESCO in 1953 is a handbook on organizing touring exhibitions. Aimed at museums and other public institutions, it formulates a “grammar” of how to exhibit, ranging from organizational questions to reflections on exhibition design. From today’s perspective the manual reads like the manifesto of a modernity whose continuity was still unbroken in the immediate post-war period. This extensively annotated reprint of the Manual of Travelling Exhibitions is intended, on the one hand, to contextualize and critically examine the historical source and, on the other, to show different ways of updating it. The contents of the manual share the same importance as the inherent gaps it contains, the book’s design, and the photographic logic of the images.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- November 2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 23,5 x 31 cm

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- 247 Seiten

Reproduktion des Originals und 20 weitere Abbildungen

fadengeheftete Broschur

ISBN: 9783959051361

Spector Books

Designer: Lena Thomaka, Johannes Hucht

Text: Martin Beck, Clémentine Deliss, Kurt Eckert, Jochen Eisenbrand, Rike Franke, Helene Hermann, Lydia Kähny, Tina Köhler, Moritz Küng, Sophie Lichtenberg, Jonathan Maho, Vanessa Joan Müller, Andreas Müller, Jennifer Tobias, Gitte Villesen, Nader Vossoughian, Florian Walzel, Grant Watson, Joanna Weddell, Maxim Weirich, Aaron Werbick

Herausgebende: Andreas Müller, Lydia Kähny, Sophie Lichtenberg, Aaron Werbick, Maxim Weirich

- 247 Seiten

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9

Textile Processing

- Titel

- Textile Processing

- Untertitel

- Punkte, Zeilen, Spalten; Vorläufer elektronischer Bildtechniken

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

“Die ersten Bilder, die von ihrem Bildkörper abgelöst wurden, bestanden aus einem Stapel gelochter Karten für die Verwendung im Jacquardwebstuhl. Der Bildcode ist hier noch begreifbar, das Bild, wenn es aus dem Stapel dieser Karten gewoben wird, ein textil-taktiles Produkt. Patricia Wallers Needle-Works zeigen die Leerstelle heutiger Bildmaschinen auf, wo Bilder auf Monitoren erscheinen, um im nächsten Moment schon wieder durch den nächsten (Netzhaut-) Eindruck ausgetauscht zu werden.”

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

- Beschreibung (en)

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

“The first images that were detached from their image body consisted of a stack of perforated cards for use in the Jacquard loom. The image code is still comprehensible here, the image, when woven from the pile of these cards, is a textile-tactile product. Patricia Waller's needle works show the blank space of today's image machines, where images appear on monitors only to be replaced by the next (retinal) impression in the very next moment.”

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02.11.1998

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Titel

- Textile Processing

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1998 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 2