"Publikation"

| Begriff | Publikation |

| Metakey | Typ des Projekts/Werks (creative_work:type) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Werk |

15 Inhalte

Filter werden geladen

- Seite 1 von 2

A man in the shape of...

- Titel

- A man in the shape of...

- Titel (en)

- A man in the shape of...

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

Durch einen losen Kontaktpunkt in 2019 begann Kudufias Recherche an der Sepulkralkultur der fantasy coffins, einem traditionellen Kunsthandwerk der Ga-Ethnie in Ghana. Die individuell gestalteten Särge folgen einem mündlich überlieferten Bildindex und sind stellvertretende Gefäße für das ins Jenseits übertretende Leben. Die ‚fantasy coffins‘ verhüllen nicht nur den physischen Körper, ihre Hülle trägt konkrete Spuren der in ihnen gefassten Existenz.

Wie alle Gefäße schirmen die ‚fantasy coffins‘ ihren Inhalt vor den Blicken der Umgebung ab. Im selben Moment dienen sie als repräsentativer Körper des Verstorbenen. Die Suche nach dem richtig geformten Gefäß, sei es ein Weidenkorb für Früchte, ein Buch für Worte oder im Fall der ‚fantasy coffins‘ ein Fischernetz für Fischer, stellt die Suche nach Signifikanz des eigenen Lebens dar: eine treffende Metapher für die Odyssee des Lebens.

In seiner Arbeit „A man in the shape of...“ macht Kudufia sein väterliches Haus in Tema (Ghana) zum physischen Ausgangspunkt seiner Recherche. In Form einer trans-medialen Erzählung wird dessen Essenz eingefangen und greifbar gemacht. Poetische Artefakte und Beobachtungen aus dem Alltag in Ghana werden sorgfältig arrangiert und dienen als Verdinglichung von Zeit. Sie dienen als greifbare Säulen von Kudufias Zeit in Ghana.

„A man in the shape of...“ trägt der angeborenen Sehnsucht nach einer konkreten geografischen Verankerung Rechnung. Kudufia nutzt die gesamte Ausstellung als metaphorischen Fingerzeig auf einen Ort auf der Landkarte.

In Form einer Audioübertragung, einer speziellen Sitzposition auf der Nachbildung eines traditionellen Hockers, referentiellen Bautechniken und einer Dreikanal-Videoinstallation wird diese geografische Verankerung konkret vermittelt. Durch die Untersuchung der Rolle von Ritualen bei der Gestaltung unseres Zugehörigkeitsgefühls, inspiriert durch die philosophischen Überlegungen von Byung Chul Han, bietet die Ausstellung ein Fenster zu einer Kultur, die gleichzeitig vertraut und fremd ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Videoinstallation, die in sieben Abschnitte unterteilt ist. Die Aufteilung bezieht sich auf die Tradition der „one-week observation“ und beschreibt jeweils eine Facette von Kudufias persönlicher Reise. Das Video wird begleitet von einem Musikstück der ghanaischen Theatermacherin Edufa T. Sutherland, das mit der Unterstützung des Cellisten Ben Grocock gespielt und aufgenommen wurde. Das Video lässt Kudufias Erinnerungen, Fiktionen und Realitäten verschwimmen und vermischt dabei die Identitäten von Kudufia mit denen seines Vaters und Großvaters und lässt so ein komplexes Netz aus Zugehörigkeiten entstehen.

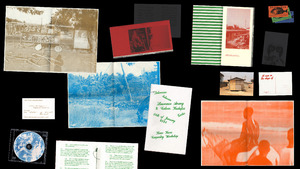

Eine Publikation, die integraler Bestandteil der Ausstellung ist, bedient sich der Form eines Gefäßes. Eine bedruckte Archivbox sammelt Kudufias Spuren auf seiner Suche nach den ‚fantasy coffins‘ und wird durch eine Hand voll ephemeraler Druckprodukte und Publikationen zum Dokumentationsapparat. Im Mittelpunkt der Archivbox steht ein Interview, zwischen Kudufia und dem Sargmacher Lawrence Anang in dessen Werkstatt in Teshie. Die einzige textliche Spur, die eine klare Verbindung zur Geschichte der Särge herstellt.

Das hölzerne Fundament einer nachgebauten Hütte dient als Sammelpunkt der Ausstellung und ermöglicht die Verbindung zwischen Druckerzeugnissen, Audio, Artefakten und den Betrachtenden. Die Kombination aus gesammeltem haptischen Material und audiovisuellen Arbeiten setzt sich zu einer transmedialen Collage zusammen, in der Kudufia die Geschichte seiner Verwurzelung auf intime Weise erzählt.

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

- Beschreibung (en)

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

Kudufia's research began with the so-called fantasy coffins, a traditional handicraft practiced by the Ga people of Ghana. The individually designed coffins follow an oral figurative index and are emblematic vessels for life passing into the afterlife. Not only do they conceal the physical body, but their shell bears imprints of the existence that preceded death. To give an example, the vessel of a fisherman might take the form of a boat or fishing net.

Similar to all vessels, they shield their content from its surroundings, simultaneously serving as a representation of the deceased to the eyes of the outside world. The search for the right-shaped vessel, be it a wicker basket for fruit or a book for words, mirrors the journey to discover one's own significance, as displayed figuratively by the fantasy coffins - an apt metaphor for the odyssey of life.

"A man in the shape of..." takes into account the innate longing for a concrete geographical rooting and uses the entirety of the exhibition as a metaphorical finger pointing to a place on the map. This geographical pinning is conveyed in the form of an audio transmission, a special seating position on a replica of a traditional stool, referential construction techniques and a three-channel video installation. By examining the role of rituals in shaping our sense of belonging, inspired by the philosophical reflections of Byung Chul Han, the exhibition offers a window into a culture that is both familiar and foreign at the same time.

At the heart of the exhibition is a video installation divided into seven segments referring to the tradition of the one-week observation, each describing a facet of Kudufia's personal journey. The video installation is accompanied by a musical piece composed by Edufa T. Sutherland, played and recorded with the assistance of cellist Ben Grocock. It blurs the boundaries between memory, fiction, and reality, inviting the viewer to reflect on the complexity of cultural identity and belonging.

The publication, an integral part of the exhibition, also takes the form of a vessel. Borrowing the shape of a printed archive box it collects Kudufia's traces on his search for the fantasy coffins and is conveyed through his graphic expression. At its center is an interview he conducted with coffin maker Lawrence Anang in his workshop in Teshie, the sole textual trace of the coffins' history.

In order to bring all of the pieces together, a wooden fundament of a hut serves as the gathering point of the exhibition, enabling the connection between printed matter, audio, artefacts, and the viewers.

The collected haptic material combined with the audiovisual pieces results in a trans-medial collage in which Kudufia intimately tells the story of his rooting.

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Dank an

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 04

- Stadt

- Land

- Titel

- A man in the shape of...

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 21

Big Hat Big Problems

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Titel (en)

- Big Hat Big Problems

- Untertitel

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A salonesque affair hosted by Filler Verlag

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

Aus diesen Fragen heraus entstand Big Hat Big Problems – eine Reihe von Zusammenkünften. Sowohl im physischen als auch im metaphorischen Sinne ist Big Hat Big Problems ein Ort der ständigen Verhandlung und des Austauschs, aber auch des Verweilens. In der Struktur gibt es Referenzen zu literarischen Salons. Lesungen, Gespräche, dicke Teppiche, gemütliche Sessel und gedimmtes Licht. Ein entscheidender Unterschied: Die Gästeliste ist nicht exklusiv.

Big Hat Big Problems ist eine Einladung, das Buch nicht wie üblich als ersten Schritt des Veröffentlichens zu begreifen, sondern als Mittel, um Öffentlichkeiten zu schaffen. An diesen Öffentlichkeiten bedient sich Filler, denn aus jedem Treffen sollen Nachträge der Beitragenden, aber auch Einfälle oder offene Fragen der Teilnehmenden hervorgehen und festgehalten werden. Diese sollen das anfängliche Skript und somit den Inhalt des Buches fortschreiben. Als Gegenthese zum traditionellen Austellungskatalog, der ein Projekt abschließt, wird der Katalog zu Big Hat Big Problems durch jede Veranstaltung erweitert. Er ist modular, jede Zusammenkunft ein Kapitel.

Das Programm ist nicht thematisch gegliedert, Schwerpunkt liegt auf ephemeren Aspekten. Die Fokussierung auf einen Abend – dass alles nur einmal zu hören oder zu sehen ist –

lenkt die Kuration. Den Großteil der Beiträge machen gelesene Texte aus, auch die Aufnahme eines Hörspiels wird nur einmal abgespielt. Die Straße vor dem Ausstellungsraum wird auch durch eine große Kreidezeichnung bespielt. Der Salon öffnet sich; veröffentlicht sich. Im Grunde ist das schon Kunst im öffentlichen Raum, am nächsten Tag aber wieder weg. Das Programm hat keinen Zeitplan, nur eine Reihenfolge und im Laufe des Abends kommt es zu zufälligen Begegnungen und ungeplanten Beziehungen zwischen den Texten. Und innerhalb des Publikums auch, dass à la Salon in den Pausen zwischen den Interventionen über das Erfahrene diskutiert. Big Hat Big Problems will zeigen, dass jede Bewegung und jedes Verstehen nur im Bezug auf andere und ihre Worte möglich ist – auch das Verstehen der eigenen Position, der eigenen Arbeitsweisen und ihrer Wirkung. Kunst, die uns oder etwas berührt, entsteht stets im Dialog mit den Ideen anderer.

Es bleibt Raum für Zweifel, für unvollendete Gedanken und ein Glas zwischendurch. Es gibt keine Botschaften zu entschlüsseln – nur die Einladung, Mehrdeutigkeiten zu akzeptieren.

- Filler Verlag ist eine unabhängige Plattform für das Buch und für den Diskurs, der aus ihm hervorgeht. „Verlegen“ wird dabei nicht als Akt der Verteilung, sondern als ein Akt des Teilens verstanden. Der Fokus liegt auf der kollektiven Entwicklung und dem Fördern von Diskurs. Mit diesem experimentellen Ansatz denkt Filler das Buch weiter: Wie kann es als Medium in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Welt relevant bleiben? Welche Rolle spielen unabhängige Verlage in einer Zeit, in der Massenproduktion und Standardisierung dominieren?

- Beschreibung (en)

- Filler Verlag is an independent platform for the book and for the discourse that emerges from it. “Publishing” is not understood as an act of distribution, but as an act of sharing. The focus is on collective development and the promotion of discourse. With this experimental approach, Filler thinks the book further: How can it remain relevant as a medium in an increasingly digital and fast-moving world? What role do independent publishers play in an age dominated by mass production and standardization? these questions gave rise to Big Hat Big Problems - a series of gatherings. In both a physical and metaphorical sense, Big Hat Big Problems is a place of constant negotiation and exchange, but also of dwelling. There are references to literary salons in the structure. Readings, conversations, thick carpets, cozy armchairs and dimmed lights. One decisive difference: the guest list is not exclusive.Big Hat Big Problems is an invitation to see the book not as the first step towards publication, as is usually the case, but as a means of creating publics. Filler makes use of these publics, as each meeting is intended to produce and record additions from the contributors, as well as ideas or open questions from the participants. These are intended to continue the initial script and thus the content of the book. As an antithesis to the traditional exhibition catalog that concludes a project, the catalog for Big Hat Big Problems is expanded through each event. It is modular, each meeting is a chapter, the program is not thematically structured, the focus is on ephemeral aspects. The focus on the single evening - that everything can only be heard or seen once - guides the curation. The majority of the contributions consist of read texts, even the recording of a audio play is only played once. The street in front of the exhibition space is covered by a large chalk drawing. The salon opens up; publishes itself. Basically, this is already art in public space, but it's gone again the next day. The program has no schedule, only a sequence, and in the course of the evening there are chance encounters and unplanned relationships between the texts. And within the audience, too, that à la Salon discusses what they have experienced in the breaks between the performances. Big Hat Big Problems wants to show that every movement and every understanding is only possible in relation to others and their words - including the understanding of one's own position, one's own working methods and their effect. Art that touches us or something is always created in dialog with the ideas of others. There is room for doubt, for unfinished thoughts and a glass in between. There are no messages to decipher - only the invitation to accept ambiguity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 3./15. Juli 2025, fortlaufend

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 2 Abende

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Big Hat Big Problems

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

Indem ich Fotografie als meine primäre Sprache nutze, konzentriere ich mich auf das alltägliche Leben, das in den Ecken der Städte verborgen ist – gesehen, aber vergessen, wie die Stuttgarter Straße in Karlsruhe. Dieses Thema wurde besonders deutlich, als ich nach der Pandemie in meine Heimatstadt zurückkehrte. Ich beobachte aufmerksam die marginalisierten Bereiche meiner Heimatstadt und die oft unsichtbaren Aspekte des täglichen Lebens meiner Familie. Diese sowohl ungewohnte als auch vertraute Perspektive vertieft sich in die Frage, wie das Leben in Deutschland meine Weltanschauung beeinflusst hat. Es betont die Komplexitäten, die aus Konflikten zwischen Sprachen und Kulturen entstehen.

Durch Fotografie, Video, Live-Performance und Publikation webe ich ein Netz aus Zeit, das Individuen, Ereignisse und Objekte aus parallelen Zeitlinien miteinander verknüpft. Jedes Fragment eingefrorener Zeit erzählt seine eigne Geschichte und präsentiert eine einzigartige Erzählung – sei es aus einer einheimischen Perspektive oder durch die Linse einer neuen Beobachtung, die durch eigne Erfahrungen in Deutschland geprägt ist.

Meine acht Jahre Leben in Deutschland scheinen in dieser acht Jahre alten Apfelkerzen eingefroren zu sein, sich entwickelnd und eine neue Form annehmend, während sie brennt und sich die Zeit ändert.

https://hangyanchen.de/

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

- Beschreibung (en)

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

Using photography as my primary language, I focus on the everyday life hidden in the corners of cities – seen but forgotten, such as Stuttgarter Street in Karlsruhe. This theme became particularly pronounced upon my return to my hometown after the pandemic. I keenly observe the marginalized areas of my hometown and the neglected aspects of my family's daily life. This both unfamiliar and familiar perspective delves into how living in Germany has impacted my worldview, emphasizing the complexities arising from conflicts between languages and cultures.

Through photography, video, live performance, and publication, I weave a web of time, intertwining individuals, events, and objects from parallel timelines. Each fragment of frozen time tells its own story, presenting a unique narrative – whether as a native perspective or through the lens of a new observation shaped by my experiences in Germany.

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 19.01.2024 - 25.01.2024

- Mitwirkende

- Ort

- GEDOK, Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Urheberrechtshinweis

- ©Hangyan Chen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 26

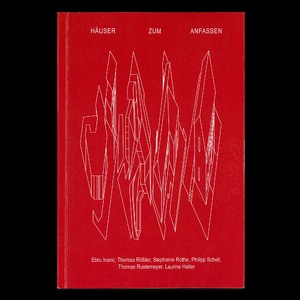

Häuser zum Anfassen

- Titel

- Häuser zum Anfassen

- Beschreibung (de)

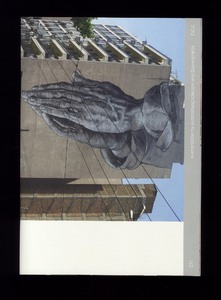

- Die Ausstellung “Häuser zum Anfassen“ befasst sich mit dem Ausstellen von Architektur. In künstlerischen Recherchearbeiten verhandelt sie Fragen zur Repräsentation, Medialisierung, Simulation und Aneignung von Architektur anhand der Musterhaus-Ausstellung in Fellbach. Diese wurde 1971 vom Verleger Ottmar Strebel gegründet und ist nach eigener Darstellung die erste ihrer Art in Deutschland. Besucherinnen und Besucher können hier 66 verschiedene, nahezu komplett eingerichtete Musterhäuser besichtigen, begehen und kaufen. So entsteht ein Hybrid aus Ausstellung, Kulissensiedlung und Simulationsarchitektur.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Häuser zum Anfassen" ("Houses to touch") deals with the exhibition of architecture. In artistic works of research, it deals with questions of representation, medialization, simulation and appropriation of architecture based on the model house exhibition in Fellbach. This exhibition was established in 1971 by the publisher Ottmar Strebel and is, by his own account, the first of its kind in Germany. Visitors can view, walk through and purchase 66 different, almost fully furnished show homes. The result is a hybrid of exhibition, scenic estate and simulated architecture.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2019 - 13.02.2019

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Waldstraße 8 76133 Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Häuser zum Anfassen

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9

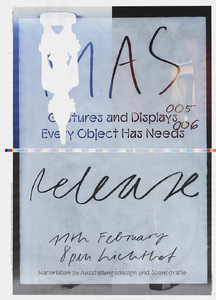

MAS

- Titel

- MAS

- Autor/in

- Beschreibung (de)

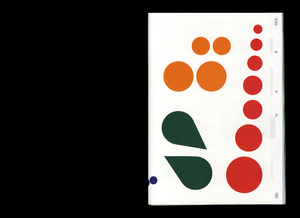

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

- Beschreibung (en)

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the Department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. Materials on Exhibition Design and Scenography is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Seit 2016

Heft 1: Judith Barry

Heft 2: Stanislaw Zamecznik

Heft 3: László Moholy-Nagy

Heft 4: Jan van Toorn

Heft 5: Gestures and Displays

- Seit 2016

- Titel

- MAS

- Projektleiter/in

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 6 1

MAS 001

- Titel

- MAS 001

- Untertitel

- Judith Barry

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

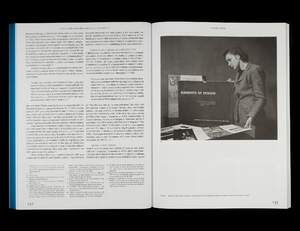

Die erste Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign & Szenografie" beschäftigt sich mit Ausstellungsdesign als einer künstlerischen Praxis, die in den 1980er Jahren verstärkt sowohl von Künstlern als auch von Architekten und Designern als eigene Ausdrucksform in Anspruch genommen wurde. Ein Interview mit der amerikanischen Künstlerin Judith Barry beschreibt, wie in der politisierten Kunst der 1980er Jahre auf Design zurückgegriffen wurde. Helmut analysiert das komplizierte, historische Verhältnis von künstlerischer und gestalterischer Arbeit und geht der Frage nach inwieweit der sozialreformerische Anspruch von Design erneut zum Ausgangspunkt sowohl von kritischer als auch von künstlerischer Praxis werden kann.

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

- Beschreibung (en)

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

The first issue of "Materials for Exhibition Design & Scenography" deals with exhibition design as an artistic practice that was increasingly used by artists as well as architects and designers as their own form of expression in the 1980s. An interview with the American artist Judith Barry describes how design was used in the politicized art of the 1980s. Helmut analyzes the complicated historical relationship between artistic and creative work and explores the question of the extent to which the social reformist aspirations of design have once again become the starting point for both critical and creative work.

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- DIN A4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 1: Judith Barry

40 Seiten

32 Abb., farbig & s/w.

Cover: Lotte Meret Effinger, 2015

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 1: Judith Barry

- Titel

- MAS 001

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 27.04.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

MAS 002

- Titel

- MAS 002

- Untertitel

- Stanisław Zamecznik

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die zweite Ausgabe von ‚Materialien für Ausstellungsdesign & Szenografie’ zeigt das Werk des polnischen Architekten Stanisław Zamecznik (1909-71), der fast ausschließlich als Ausstellungsgestalter gearbeitet hat und damit eine wichtige Position in der polnischen Nachkriegsmoderne formulierte. Als Ausstellungsdesigner bewegte er sich am Rand der Architekturprofession und wusste die dort auffindbaren Freiräume für radikale gestalterische Experimente zu nutzen. Im Werk von Zamecznik überschneiden sich einige wichtige Diskurse der Nachkriegszeit: Die Infragestellung des Funktionalismus in der Architektur, die Öffnung zu freieren Formen und Alltagspraxen der Menschen, die Verschmelzung von Skulptur und Malerei zu Rauminstallationen und die damit verbundene aktive Rolle der Betrachter.

- Beschreibung (en)

- The second edition of "Materials for Exhibition Design & Scenography" presents the work of Polish architect Stanisław Zamecznik (1909-71), who worked almost exclusively as an exhibition designer and thus formulated an important position in Polish post-war modernism. As an exhibition designer, he worked on the fringes of the architectural profession and knew how to use the freedom found there for radical design experiments. Several important discourses of the post-war period overlap in Zamecznik's work: the questioning of functionalism in architecture, the opening up to freer forms and people's everyday practices, the merging of sculpture and painting into spatial installations and the associated active role of the viewer.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 2: Stanisław Zamecznik

76 Seiten

527 Abb., s/w.

Cover: Bas Princen & Office KGDVS, „Wall Pavilion“, Installation auf der Architekturbiennale Shenzhen, 2012. Pavillon aus Backsteinmauerwerk mit drei großformatigen Fotografien einer antiken Mauer um den Ägyptischen Tempel von Dendera.

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 2: Stanisław Zamecznik

- Titel

- MAS 002

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

MAS 003

- Titel

- MAS 003

- Untertitel

- László Moholy-Nagy, Der Kaufmann von Berlin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die dritte Ausgabe von ‚Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie‘ ist der Bühnengestaltung von László Moholy-Nagy für Erwin Piscators Inszenierung des Stückes “Der Kaufmann von Berlin” von 1929 gewidmet. Die Inszenierung wurde nicht nur aufgrund der politischen Inhalte zum Skandal, auch die von der Presse als „Maschinentheater“ bezeichnete Szenografie erregte Aufsehen. Die formalen Mittel, die Moholy-Nagy in seinen Bühnenbildern für Piscator einsetzte – wie Laufbänder, mobile Stahlgestänge, Licht- und Schattenspiele, Film- und Diaprojektionen – übertrug er 1930 in seine „Ausstellungsszenografien“ für den Theaterbereich der Werkbundausstellung beim Salon des Arts Décoratifs in Paris sowie in seinen Entwurf des „Raums der Gegenwart“ für das Provinzialmuseum in Hannover. Die Radikalität von Moholy-Nagys Bühnenentwürfen geht aus den bekannten Szenenfotos von Lotte Jacobi kaum hervor. Daher umfasst das vorliegende Heft 28 von Moholy-Nagy gezeichnete Bühnenpläne, welche den bühnentechnischen Ablauf des Stückes nachvollziehbar machen, das Programmheft mit Umschlaggestaltung und Fotografien des Bühnenmodells ebenfalls von Moholy-Nagy, sowie eine ausführliche Rezension von Carl von Ossietzky, erschienen 1929 in der Weltbühne.

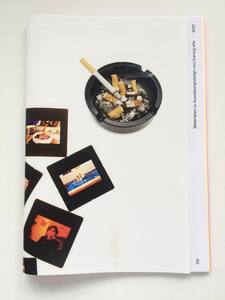

Der Umschlag des 3. MAS Heftes wurde von dem Kurator Moritz Küng gestaltet. Eingeladen auf dem Cover zum Begriff „Darstellungspolitik“ Stellung zu nehmen und inspiriert vom Titel des Magazins, musste Küng daran denken, wie sich vor rund 25 Jahren ein guter Freund – ein Anwalt für Mietrecht – bei ihm beklagte, dass er als leidenschaftlicher Fotograf eigentlich lieber Künstler geworden wäre. In einer Mischung aus Wehmut und Frustration kommentierte er im Schweizer Dialekt den Beruf des Kuratoren wie folgt: “Aber was machsch du eigentlech: Käffeli trinke, Zigarettli rauche ond Föteli luege”. Dementsprechend illustrierte Küng den Beruf des Kurators mit im Internet gefundenen Stock-Fotos (Kaffeetasse, Aschenbecher, Dias).

- Die dritte Ausgabe von ‚Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie‘ ist der Bühnengestaltung von László Moholy-Nagy für Erwin Piscators Inszenierung des Stückes “Der Kaufmann von Berlin” von 1929 gewidmet. Die Inszenierung wurde nicht nur aufgrund der politischen Inhalte zum Skandal, auch die von der Presse als „Maschinentheater“ bezeichnete Szenografie erregte Aufsehen. Die formalen Mittel, die Moholy-Nagy in seinen Bühnenbildern für Piscator einsetzte – wie Laufbänder, mobile Stahlgestänge, Licht- und Schattenspiele, Film- und Diaprojektionen – übertrug er 1930 in seine „Ausstellungsszenografien“ für den Theaterbereich der Werkbundausstellung beim Salon des Arts Décoratifs in Paris sowie in seinen Entwurf des „Raums der Gegenwart“ für das Provinzialmuseum in Hannover. Die Radikalität von Moholy-Nagys Bühnenentwürfen geht aus den bekannten Szenenfotos von Lotte Jacobi kaum hervor. Daher umfasst das vorliegende Heft 28 von Moholy-Nagy gezeichnete Bühnenpläne, welche den bühnentechnischen Ablauf des Stückes nachvollziehbar machen, das Programmheft mit Umschlaggestaltung und Fotografien des Bühnenmodells ebenfalls von Moholy-Nagy, sowie eine ausführliche Rezension von Carl von Ossietzky, erschienen 1929 in der Weltbühne.

- Beschreibung (en)

- The third edition of 'Materials on Exhibition Design and Scenography' is dedicated to László Moholy-Nagy's stage design for Erwin Piscator's 1929 production of the play "The Merchant of Berlin". The production became a scandal not only because of its political content, but also because the scenography, which the press described as "machine theater", caused a sensation. The formal means that Moholy-Nagy used in his stage designs for Piscator - such as treadmills, mobile steel rods, plays of light and shadow, film and slide projections - were transferred to his "exhibition scenographies" for the theater section of the Werkbund exhibition at the Salon des Arts Décoratifs in Paris in 1930 and to his design of the "Raum der Gegenwart" for the Provinzialmuseum in Hanover. The radical nature of Moholy-Nagy's stage designs hardly emerges from the well-known scene photos by Lotte Jacobi. This booklet therefore contains 28 stage plans drawn by Moholy-Nagy, which make the technical stage sequence of the play comprehensible, the program booklet with cover design and photographs of the stage model, also by Moholy-Nagy, as well as a detailed review by Carl von Ossietzky, published in the Weltbühne in 1929.

The cover of the 3rd issue of MAS was designed by curator Moritz Küng. Invited to comment on the term "politics of representation" on the cover and inspired by the title of the magazine, Küng was reminded of how, around 25 years ago, a good friend - a lawyer specializing in tenancy law - complained to him that, as a passionate photographer, he would actually have preferred to become an artist. In a mixture of melancholy and frustration, he commented on the profession of curator in Swiss dialect as follows: "But what do you actually do: drink coffee, smoke cigarettes and listen to fiddles". Accordingly, Küng illustrated the curator's profession with stock photos found on the Internet (coffee cup, ashtray, slides).

- The third edition of 'Materials on Exhibition Design and Scenography' is dedicated to László Moholy-Nagy's stage design for Erwin Piscator's 1929 production of the play "The Merchant of Berlin". The production became a scandal not only because of its political content, but also because the scenography, which the press described as "machine theater", caused a sensation. The formal means that Moholy-Nagy used in his stage designs for Piscator - such as treadmills, mobile steel rods, plays of light and shadow, film and slide projections - were transferred to his "exhibition scenographies" for the theater section of the Werkbund exhibition at the Salon des Arts Décoratifs in Paris in 1930 and to his design of the "Raum der Gegenwart" for the Provinzialmuseum in Hanover. The radical nature of Moholy-Nagy's stage designs hardly emerges from the well-known scene photos by Lotte Jacobi. This booklet therefore contains 28 stage plans drawn by Moholy-Nagy, which make the technical stage sequence of the play comprehensible, the program booklet with cover design and photographs of the stage model, also by Moholy-Nagy, as well as a detailed review by Carl von Ossietzky, published in the Weltbühne in 1929.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 3: László Moholy-Nagy, Der Kaufmann von Berlin

68 Seiten

28 Abb., farbig

Cover: Moritz Küng

Abbildungen: Bühnenentwürfe von L. Moholy-Nagy, Programmheft der Piscator Bühne, Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität Köln

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 3: László Moholy-Nagy, Der Kaufmann von Berlin

- Titel

- MAS 003

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 5

MAS 004

- Titel

- MAS 004

- Untertitel

- Jan van Toorn, Rethinking the Brief

- Autor/in

- Beschreibung (de)

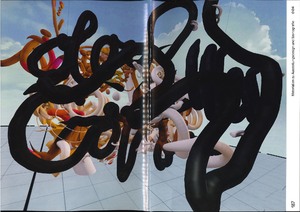

- Die vierte Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign und Szenografie", MAS 004, widmet sich den Ausstellungsgestaltungen des niederländischen Kommunikationsdesigners Jan van Toorn. Bereits seit den frühen 1970er Jahren ist er für die Gestaltung von Kalendern, Postern und Katalogen, von denen viele für das Van Abbemuseum in Eindhoven entstanden sind, international bekannt. Van Toorn betrachtet Objektivität und Neutralität als Illusion, vielmehr versteht er jede gestalterische Handlung als subjektiven Ausdruck. Diese Überzeugung führte Jan van Toorn dazu, den “dialogischen Charakter“ von Design herauszuarbeiten. Seine Gestaltungen öffnen unterschiedliche Bedeutungsmöglichkeiten und sollen zu einer kritischen, nicht eindeutigen, Rezeption aktivieren. Die Produktion und Reflektion dialogischer Formen von Design verbindet Jan van Toorns mit der Arbeit der Kunsthistorikerin und Designtheoretikerin Els Kuijpers. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich damit, wie Sprache – visuell und schriftlich – Bedeutung in dynamischen sozialen Gefügen herstellt. Um Designtheorie und -praxis zusammenzuführen, “in thinking and making” wie sie sagen, untersuchen sie die Inszenierung von Botschaften und haben daraus eine spezielle editoriale Gestaltungsmethode entwickelt.

Im Frühjahr 2017 lud van Toorn die MAS-Redaktion nach Amsterdam ein, wo ein Gespräch und eine extensive Materialsichtung von seinen Ausstellungsgestaltungen und Katalogen stattfand. MAS 004 vermittelt anhand von fünf Ausstellungsbeispielen Jan van Toorns Begriff von visueller Kommunikation im Raum, einer Form der körperlichen Erfahrung der Inhalte, einem Lesen ohne Text. Ergänzt wird dieses Material durch ein E-mail-Interview mit Els Kuijpers, in welchem es um die Performativität und Erfahrung von Gestaltung geht, sowie um die Möglichkeiten der Übersetzung von gestalterischer Praxis in Sprache.

- Die vierte Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign und Szenografie", MAS 004, widmet sich den Ausstellungsgestaltungen des niederländischen Kommunikationsdesigners Jan van Toorn. Bereits seit den frühen 1970er Jahren ist er für die Gestaltung von Kalendern, Postern und Katalogen, von denen viele für das Van Abbemuseum in Eindhoven entstanden sind, international bekannt. Van Toorn betrachtet Objektivität und Neutralität als Illusion, vielmehr versteht er jede gestalterische Handlung als subjektiven Ausdruck. Diese Überzeugung führte Jan van Toorn dazu, den “dialogischen Charakter“ von Design herauszuarbeiten. Seine Gestaltungen öffnen unterschiedliche Bedeutungsmöglichkeiten und sollen zu einer kritischen, nicht eindeutigen, Rezeption aktivieren. Die Produktion und Reflektion dialogischer Formen von Design verbindet Jan van Toorns mit der Arbeit der Kunsthistorikerin und Designtheoretikerin Els Kuijpers. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich damit, wie Sprache – visuell und schriftlich – Bedeutung in dynamischen sozialen Gefügen herstellt. Um Designtheorie und -praxis zusammenzuführen, “in thinking and making” wie sie sagen, untersuchen sie die Inszenierung von Botschaften und haben daraus eine spezielle editoriale Gestaltungsmethode entwickelt.

- Beschreibung (en)

- The fourth edition of "Materials for Exhibition Design and Scenography", MAS 004, is dedicated to the exhibition designs of Dutch communication designer Jan van Toorn. He has been internationally renowned since the early 1970s for the design of calendars, posters and catalogs, many of which were created for the Van Abbemuseum in Eindhoven. Van Toorn regards objectivity and neutrality as an illusion; rather, he sees every creative act as a subjective expression. This conviction led Jan van Toorn to work out the "dialogical character" of design. His designs open up different possibilities of meaning and are intended to encourage a critical, ambiguous reception. Jan van Toorn's production and reflection of dialogical forms of design is linked to the work of art historian and design theorist Els Kuijpers. Her research focuses on how language - visual and written - creates meaning in dynamic social structures. In order to bring together design theory and practice, "in thinking and making" as they say, they examine the staging of messages and have developed a special editorial design method from this.

In spring 2017, van Toorn invited the MAS editorial team to Amsterdam, where a discussion and extensive material review of his exhibition designs and catalogs took place. MAS 004 uses five exhibition examples to convey Jan van Toorn's concept of visual communication in space, a form of physical experience of content, a reading without text. This material is supplemented by an e-mail interview with Els Kuijpers, which deals with the performativity and experience of design, as well as the possibilities of translating design practice into language.

- The fourth edition of "Materials for Exhibition Design and Scenography", MAS 004, is dedicated to the exhibition designs of Dutch communication designer Jan van Toorn. He has been internationally renowned since the early 1970s for the design of calendars, posters and catalogs, many of which were created for the Van Abbemuseum in Eindhoven. Van Toorn regards objectivity and neutrality as an illusion; rather, he sees every creative act as a subjective expression. This conviction led Jan van Toorn to work out the "dialogical character" of design. His designs open up different possibilities of meaning and are intended to encourage a critical, ambiguous reception. Jan van Toorn's production and reflection of dialogical forms of design is linked to the work of art historian and design theorist Els Kuijpers. Her research focuses on how language - visual and written - creates meaning in dynamic social structures. In order to bring together design theory and practice, "in thinking and making" as they say, they examine the staging of messages and have developed a special editorial design method from this.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 4: Jan van Toorn

44 Seiten

30 Abb., farbig & s/w

Cover: Anja Kirschner, „Review of Practice, Any day of the week, any week of any future year, or, perhaps this year“. 90102122 (3D object/drawing made in Oculus Medium, Anja Kirschner, 2018)

Grafik Credits: Bruno Jacoby, Moritz Appich

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 4: Jan van Toorn

- Titel

- MAS 004

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

MAS 005

- Titel

- MAS 005

- Untertitel

- Gestures and Displays

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ausgangspunkt für diese Ausgabe ist eine Sammlung digitaler Bilder, die dem Designer James Langdon gehört. Diese Bilder - etwa 300 - gehören zu einer bestimmten Art von Bildern, die man häufig auf Websites und in Foren für Amateurarchäologie findet. Sie zeigen Gegenstände, die einst im Boden vergraben waren und nun ausgegraben und der Kamera präsentiert werden. Die Objekte selbst sind unterschiedlich und wahrscheinlich nicht wertvoll. Was diese Sammlung jedoch ausmacht, sind die Hände, die die Objekte halten: ihre Posen, Gesten und die Botschaften, die sie zu vermitteln scheinen.

Es sind Gesten der Darstellung. Die Positionen der Hände - flache, offene Handflächen; Griffe und Verschlüsse; anbietende und zeigende Zeichen - dienen als Rahmen, um die Objekte, die sie halten, zu vermitteln. Die Kamera erzwingt, dass es sich um kommunikative Gesten handelt, aber auch hier gibt es etwas Unmittelbares. Von Menschen gestaltete Objekte signalisieren anderen Menschen. Selbst die primitivsten Werkzeuge signalisieren unseren Händen: Nehmt mich, begehrt mich, seht mich an. In diesen Fotografien werden wir Zeuge des Empfangs dieser Signale - manchmal zweifelhaft, manchmal deterministisch, manchmal spekulativ - und wir sehen die zirkuläre Dynamik zwischen Hand, Auge und Gehirn auf dem Bildschirm.

Um das auf den folgenden Seiten wiedergegebene Gespräch zu ermöglichen, wurden Abzüge aus der Bildsammlung auf einem großen Arbeitstisch in der HfG Karlsruhe angeordnet. Um den Tisch herum breitete eine Gruppe von Kommentatoren die Bilder aus, verglich und diskutierte sie. Anwesend waren James Langdon, der Kunsthistoriker Matthias Bruhn, die Kuratorin Nadja Quante und das MAS-Redaktionsteam. Matthias Bruhn ist Professor für Kunstforschung und Medientheorie an der HfG Karlsruhe. Nadja Quante ist künstlerische Leiterin am Künstlerhaus Bremen. James Langdon ist Professor für Kommunikationsdesign an der HfG Karlsruhe.

- Ausgangspunkt für diese Ausgabe ist eine Sammlung digitaler Bilder, die dem Designer James Langdon gehört. Diese Bilder - etwa 300 - gehören zu einer bestimmten Art von Bildern, die man häufig auf Websites und in Foren für Amateurarchäologie findet. Sie zeigen Gegenstände, die einst im Boden vergraben waren und nun ausgegraben und der Kamera präsentiert werden. Die Objekte selbst sind unterschiedlich und wahrscheinlich nicht wertvoll. Was diese Sammlung jedoch ausmacht, sind die Hände, die die Objekte halten: ihre Posen, Gesten und die Botschaften, die sie zu vermitteln scheinen.

- Beschreibung (en)

- The starting point for this issue is a collection of digital images belonging to designer James Langdon. These images — around 300 — are of a specific type, readily found on amateur archaeology websites and forums. They show objects once buried in the ground, now dug up and presented to the camera. The objects themselves are various and probably not valuable. What defines this collection, though, are the hands that hold the objects: their poses, gestures, and the messages they seem to convey.

These are gestures of display. The positions of the hands — flat, open palms; grips and closures; offering and pointing signs — serve as a frame to mediate the objects they hold. The camera forces these to be communicative gestures, but there is something immediate here too. Objects shaped by humans signal to other humans. Even the most primitive tools make affordances that signal to our hands: wield me, covet me, behold me. In these photographs we witness the reception of these signals — sometimes doubtful, sometimes deterministic, sometimes speculative — and we see the circular dynamic between hand, eye, and brain on display.

To facilitate the conversation reproduced on the following pages, prints from the image collection were arranged on a large working table in the HfG Karlsruhe. Around the table a group of commentators spread the images out, compared and discussed them. Present were James Langdon, art historian Matthias Bruhn, curator Nadja Quante, and the MAS editorial team. Matthias Bruhn is professor for art research and media theory at HfG Karlsruhe. Nadja Quante is artistic director at Künstlerhaus Bremen. James Langdon is professor for communication design at HfG Karlsruhe.

- The starting point for this issue is a collection of digital images belonging to designer James Langdon. These images — around 300 — are of a specific type, readily found on amateur archaeology websites and forums. They show objects once buried in the ground, now dug up and presented to the camera. The objects themselves are various and probably not valuable. What defines this collection, though, are the hands that hold the objects: their poses, gestures, and the messages they seem to convey.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 5: Gestures and Displays

2018-2020

Cover: Heike Schuppelius

Grafik Credits: Cécile Kobel und Severin Geißler

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 5: Gestures and Displays

- Titel

- MAS 005

- Projektleiter/in

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 13

MAS 006

- Titel

- MAS 006

- Untertitel

- Every Object Has Needs

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Im Jahr 2014 präsentierte das Weltkulturen Museum in Frankfurt eine Ausstellung mit dem Titel "Foreign Exchange (or the stories you wouldn't tell a stranger)". Die von Clémentine Deliss und Yvette Mutumba - damals Direktorin bzw. Kuratorin des Museums - kuratierte Ausstellung umfasste einen Überblick über die fotografische Dokumentation der rund 67.000 ethnografische Artefakte umfassenden Sammlung des Museums. Die Bilder stammen von Studiofotografen, die vom Museum beauftragt wurden, und von hauseigenen Fotografen.

Eine Begleitpublikation zur Ausstellung enthält die Niederschrift einer Gruppendiskussion zwischen eingeladenen Künstlern, Schriftstellern, Anthropologen und anderen Kommentatoren, die im Rahmen der Ausstellung organisiert wurde. Hier werden diese historischen Fotografien heftig kritisiert. Als besonders problematisch wird ihre über mehrere Jahrzehnte anhaltende Tendenz angesehen, ethnografische Artefakte isoliert vor einfarbigen, hellen, "ethnisch" gefärbten Hintergründen abzubilden. Diese spezifische Ästhetik wird in der Diskussion als eine Art Kompensation für das außerordentliche Fehlen von Wissen über die Herkunft der abgebildeten Artefakte interpretiert, von denen viele in einer intensiven Periode der Aktivität während der Kolonialzeit durch den Gründungsdirektor des Museums, Bernard Hagen, erworben wurden.

Diese Ausgabe von MAS unternimmt einige elementare bibliografische Schritte, um die Rhetorik der Kritik in "Foreign Exchange" zu qualifizieren, und in Richtung grundlegender Alle in dieser Ausgabe von MAS gezeigten Bilder stammen aus den Büchern, die in der Datenbank vorgestellt werden. Forschung, die Deliss fordert, wenn sie schreibt: "Bis heute gab es keine kritische Analyse der Art und Weise, in der sogenannte Stammeskunstobjekte oder Ethnografika fotografiert wurden, sobald sie von ihrem ursprünglichen Produktionsort entfernt wurden.

Bei dem hier vorgestellten Material handelt es sich um visuelle Untersuchungen, die im Rahmen eines von James Langdon initiierten Seminars an der HfG Karlsruhe im Jahr 2018 durchgeführt wurden. Eine Gruppe von zehn Teilnehmern analysierte eine Sammlung von 56 Ethnographica-Büchern, die zwischen den 1960er Jahren - als der Vollfarbdruck im Museumsbereich üblich wurde - und dem aktuellen Jahrzehnt veröffentlicht wurden. Jedes Jahrzehnt war mit etwa zehn Titeln vertreten, etwa zur Hälfte aus Europa und zur Hälfte aus den USA. Die Sammlung wurde von internationalen ethnographischen Buchhändlern zusammengestellt und ist somit unabhängig von den Interessen der Verlage und der Museen und Einzelpersonen, deren Sammlungen vertreten sind. Innerhalb dieser Parameter wurden die einzelnen Titel visuell ausgewählt, und zwar auf der Grundlage von Studiofotografien afrikanischer Artefakte, die mit der in "Foreign Exchange" beschriebenen Ästhetik übereinstimmen. Es wird daher nicht versucht, das Ausmaß dieser ästhetischen Tendenzen im Bereich der ethnografischen Veröffentlichungen insgesamt zu quantifizieren. Trotz ihres notwendigerweise bescheidenen Umfangs ist allein die geographische und historische Streuung der Sammlung ein Indiz dafür, dass diese Ästhetik weit verbreitet und offenbar unumstritten war und keineswegs nur im Kontext des Weltkulturen Museums oder der deutschen Ethnographica zu finden ist.

Die gesammelten Bücher enthalten insgesamt 10.189 Bilder. Die Teilnehmer analysierten die Bücher direkt und erstellten eine Datenbank mit den bibliografischen Angaben: Umfang, Abmessungen und Themen der Bücher sowie Angaben zu den Fotografien selbst: Farben und Art der verwendeten Hintergründe, Merkmale der Beleuchtung und des Ausschnitts sowie Aspekte der grafischen Gestaltung, die für die Darstellung relevant sind. Die Arbeit wurde dann durch "Anfragen" an diese Datenbank fortgesetzt, wobei Teilmengen von Bildern ermittelt wurden, die für die Diskussion zusammengestellt werden sollten. Die vergleichende visuelle Arbeit erfolgte manuell - nicht am Computer - durch Sortieren und Gruppieren der Bilder auf großen Tabellen. Sieben dieser Anfragen werden auf den folgenden Seiten vorgestellt, wobei die Methodik in kurzen Untertiteln beschrieben wird.

Die Diskussionen wurden durch zeitgenössische und historische Lektüre ergänzt, und während des Seminars wurde die laufende Arbeit durch regelmäßige Beiträge von Gästen, darunter Clémentine Deliss, Jan Hoek, Sarah Owens und Jelly Sarah Kouablan, begleitet. Ihre Kommentare machten uns nur allzu bewusst, dass unsere Position in einer europäischen Kunstschule und unser Vertrauen auf bibliografische Methoden uns trotz unserer besten Absichten dazu verleiteten, den westlichen Blick zu reproduzieren, selbst wenn wir ihn aktiv kritisierten.

- Im Jahr 2014 präsentierte das Weltkulturen Museum in Frankfurt eine Ausstellung mit dem Titel "Foreign Exchange (or the stories you wouldn't tell a stranger)". Die von Clémentine Deliss und Yvette Mutumba - damals Direktorin bzw. Kuratorin des Museums - kuratierte Ausstellung umfasste einen Überblick über die fotografische Dokumentation der rund 67.000 ethnografische Artefakte umfassenden Sammlung des Museums. Die Bilder stammen von Studiofotografen, die vom Museum beauftragt wurden, und von hauseigenen Fotografen.

- Beschreibung (en)

- In 2014 the Weltkulturen Museum in Frankfurt presented an exhibition titled ‘Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger)’. Curated by Clémentine Deliss and Yvette Mutumba — at that time director and curator of the museum, respectively — the exhibition included a survey of the museum’s photographic documentation of its collection of around 67.000 ethnographic artefacts. These images were made by studio photographers commissioned by the museum and by in-house photographers.

A publication accompanying the exhibition presents the transcript of a group discussion between invited artists, writers, anthropologists, and other commentators, organised in the context of the exhibition. Here these historical photographs are heavily criticised. Considered particularly problematic is their tendency — consistent over several decades — to depict ethnographic artefacts in isolation against plain, bright, ‘ethnic’ coloured backgrounds. This specific aesthetic is interpreted in the discussion as a kind of compensation for an extraordinary absence of knowledge about the provenance of the depicted artefacts, many of which were acquired in an intense period of activity during the colonial era by the museum’s founding director, Bernard Hagen.

This issue of MAS makes some elementary bibliographic moves to qualify the rhetoric of the critique in ‘Foreign Exchange’, and toward foundational All images shown in this issue of MAS originate from the books which are presented in the database.research that Deliss calls for when she writes: ‘To date there has been no critical analysis of the manner in which so-called tribal art objects or ethno-graphica have been photographed once removed from their original location of production.’

The material presented here is visual research produced during a seminar initiated by James Langdon at HfG Karlsruhe in 2018. A group of 10 participants analysed a collection of 56 books of ethnographica published between the 1960s — when full-colour printing began to be commonly used in museum publishing — and the present decade. Each decade was represented by around ten titles, roughly half from Europe, half from the USA. The collection was assembled through international ethnographic book dealers, and as such is independent of the interests of any of the books’ publishers and the museums and individuals whose collections are represented. Within these parameters, the individual titles were selected visually, based on their inclusion of studio photographs of African artefacts that correspond with the aesthetics described in ‘Foreign Exchange’. No attempt is made, therefore, to quantify the extent of these aesthetic tendencies in the field of ethnographic publishing overall. Despite its necessarily modest size, the geographical and historical spread of the collection alone is indicative of the fact that these aesthetics have been commonly used, apparently without controversy, and are by no means particular to the contexts either of the Weltkulturen Museum, or German ethnographica.

The collected books contain a total of 10.189 images. Participants analysed the books directly, creating a database of their bibliographical details: their extent, dimensions, and subjects; and details of the photographs themselves: the colours and types of backgrounds used, the characteristics of lighting and cropping, and aspects of graphic design relevant to their presentation. Work then proceeded through ‘enquiries’ directed to this database, identifying subsets of images to be compiled for discussion. Comparative visual work was done manually — not at the computer — by sorting and grouping images on large tables. Seven of these enquiries are presented on the following pages, with brief captions describing their methodologies.

Discussions were supplemented by contemporary and historical readings, and during the seminar ongoing work was socialised through regular input from guests, including Clémentine Deliss, Jan Hoek, Sarah Owens and Jelly Sarah Kouablan. Their commentaries made us all too aware that despite our best intentions, our position in a European art school and our reliance on bibliographical methods led us continually to reproduce the Western gaze even as we actively critiqued it.

- In 2014 the Weltkulturen Museum in Frankfurt presented an exhibition titled ‘Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger)’. Curated by Clémentine Deliss and Yvette Mutumba — at that time director and curator of the museum, respectively — the exhibition included a survey of the museum’s photographic documentation of its collection of around 67.000 ethnographic artefacts. These images were made by studio photographers commissioned by the museum and by in-house photographers.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 6: Every Object Has Needs

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 6: Every Object Has Needs

- Titel

- MAS 006

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 18.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 10

Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel (en)

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Ein umfangreich kommentierter Reprint des Manual of Travelling Exhibitions soll zum einen die historische Quelle kontextualisieren und kritisch hinterfragen, zum anderen verschiedene Formen der Aktualisierung aufzeigen. Dabei sind die Inhalte des „Manual“ ebenso bedeutsam wie seine immanenten Fehlstellen, die Buchgestaltung oder die fotografische Logik der Abbildungen.

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

- Beschreibung (en)

- The Manual of Travelling Exhibitions published by UNESCO in 1953 is a handbook on organizing touring exhibitions. Aimed at museums and other public institutions, it formulates a “grammar” of how to exhibit, ranging from organizational questions to reflections on exhibition design. From today’s perspective the manual reads like the manifesto of a modernity whose continuity was still unbroken in the immediate post-war period. This extensively annotated reprint of the Manual of Travelling Exhibitions is intended, on the one hand, to contextualize and critically examine the historical source and, on the other, to show different ways of updating it. The contents of the manual share the same importance as the inherent gaps it contains, the book’s design, and the photographic logic of the images.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- November 2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 23,5 x 31 cm

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- 247 Seiten

Reproduktion des Originals und 20 weitere Abbildungen

fadengeheftete Broschur

ISBN: 9783959051361

Spector Books

Designer: Lena Thomaka, Johannes Hucht

Text: Martin Beck, Clémentine Deliss, Kurt Eckert, Jochen Eisenbrand, Rike Franke, Helene Hermann, Lydia Kähny, Tina Köhler, Moritz Küng, Sophie Lichtenberg, Jonathan Maho, Vanessa Joan Müller, Andreas Müller, Jennifer Tobias, Gitte Villesen, Nader Vossoughian, Florian Walzel, Grant Watson, Joanna Weddell, Maxim Weirich, Aaron Werbick

Herausgebende: Andreas Müller, Lydia Kähny, Sophie Lichtenberg, Aaron Werbick, Maxim Weirich

- 247 Seiten

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9