I used to think that I was made of Stone

Benachbarte Sets (125)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

125 Inhalte

- Seite 1 von 11

She and her, white and white

- Titel

- She and her, white and white

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Diese Ausstellung erzählt von mir, meiner Mutter und der Farbe Weiß, die für meine erste Erinnerung, Verzweiflung und letztlich Hoffnung steht. Weiß symbolisiert die Kraft, die mich immer wieder zum Ursprung zurückführt.

- Beschreibung (en)

- This exhibition is about me, my mother, and my connection to the world, exploring emotions through light, sound, and fog. White, my first memory from the womb, evolved from despair during personal crises to a symbol of hope and strength, guiding me back to life’s essence.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.12.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 2*3*4 M

- Dauer

- Die Gesamtlaufzeit des Audios beträgt zehn Minuten.

- Ort

- zkm Pavillon

- Stadt

- Land

- Titel

- She and her, white and white

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 12.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 10

Shadows of Reflection

- Titel

- Shadows of Reflection

- Untertitel

- Rethinking Museum (Spaces) Through Darkness

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In zeitgenössischen Museen können hell erleuchtete Räume - die so genannten „White Boxes“ - im Zusammenspiel mit Kunstwerken, die Szenen von Gewalt und Diskriminierung darstellen, befremdlich wirken. Auch wenn es wichtig ist, historische Ereignisse aufzuarbeiten und Minderheitengruppen sichtbar zu machen, kann der Kontrast zwischen der hellen Umgebung, dem behandelten Sachverhalt und der Realität selbst in diesen Kontexten zu einer Entfremdung führen.

Diese Magisterarbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen hell erleuchteten Museumsräumen und der Darstellung schwieriger politischer Themen und schlägt dunkle Umgebungen als Gegennarrative vor. Keller, Bunker und Dunkelkammern können in diesem Sinne Erlösungsräume sein, die Platz für die Neudefinition von Machtstrukturen, für Freiheit und Emotionen lassen. Ein dunkler Raum ermöglicht somit transformative Erfahrungen, bei denen der Blick negiert und das Gefühl von Verletzlichkeit spürbar wird , was zu Überlegungen darüber einlädt, wie eine eingeschränkte Sichtbarkeit paradoxerweise unsere Fähigkeit, in einem umfassenderen, emotionaleren und bewussteren Sinne zu „sehen“, verstärken könnte. Dies wirft folgende Frage auf: Kann Dunkelheit emotionale Nähe fördern und neue Sichtweisen unterstützen?

- In zeitgenössischen Museen können hell erleuchtete Räume - die so genannten „White Boxes“ - im Zusammenspiel mit Kunstwerken, die Szenen von Gewalt und Diskriminierung darstellen, befremdlich wirken. Auch wenn es wichtig ist, historische Ereignisse aufzuarbeiten und Minderheitengruppen sichtbar zu machen, kann der Kontrast zwischen der hellen Umgebung, dem behandelten Sachverhalt und der Realität selbst in diesen Kontexten zu einer Entfremdung führen.

- Beschreibung (en)

- In contemporary museum spaces, the prevalence of brightly lit spaces – the so-called “white-boxes” – can be jarring when juxtaposed with artworks representing scenes of violence and discrimination. While it is essential to process historical events and give visibility to minority groups, in these contexts, the contrast between the bright environment, the subject matter and reality itself can create a disconnect.

This dissertation explores the tension between brightly lit museum spaces and their representation of challenging political subjects, proposing dark environments as a counter-narrative. Basements, bunkers and darkrooms, in this sense, can be redemption spaces that leave room for redefining power structures, for freedom and emotions. A dark space is thus a fundamental way of facilitating transformative experiences, where the gaze is negated and we all feel vulnerable, inviting considerations of how limited visibility might paradoxically enhance our ability to "see" in a broader, more emotionally and intentional engaged sense – raising the question: can darkness foster emotional proximity and encourage new ways of seeing?

- In contemporary museum spaces, the prevalence of brightly lit spaces – the so-called “white-boxes” – can be jarring when juxtaposed with artworks representing scenes of violence and discrimination. While it is essential to process historical events and give visibility to minority groups, in these contexts, the contrast between the bright environment, the subject matter and reality itself can create a disconnect.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.12.2024

- Sprache

- Titel

- Shadows of Reflection

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Externes Archiv

- Importiert am

- 16.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

sentimental gentle rental

- Titel

- sentimental gentle rental

- Untertitel

- performance for a portative organ

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- "sentimental gentle rental”, das Abschlussprojekt von Juliane Schmitt, ist eine Performance- und Soundinstallation, die sich um die Portativorgel dreht, ein Instrument, das im Mittelalter populär war. Die Arbeit basiert auf der Recherche über Nonnen in mittelalterlichen Klöstern. Die Portativorgel prägt die Aufführung durch ihren atemähnlichen Rhythmus. Die begrenzte Tonreichweite wird durch die Verwendung von Tools erweitert, um die Pfeifenlängen zu verändern. Dabei entsteht Reibung durch Obertöne, Dissonanzen und schwingende Frequenzen. Die Performerinnen synchronisieren ihren Atem mit dem Instrument und schaffen so ein zartes Gleichgewicht von Klang und Stille. Die Portativorgel, geliehen von einem Orgelbauer, wird damit zu einem Stellvertreterobjekt zarter Sentimentalität und zeitlich begrenzter Transzendenz.

- Beschreibung (en)

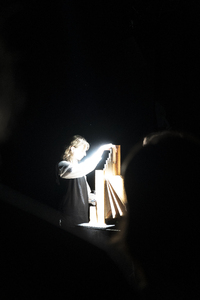

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

The work is based on research on nuns in medieval monasteries. The portative organ shapes the performance through its rhythmic breath-like cadence. The limited tonal range is expanded by using tools to adjust pipe lengths, producing higher tones and creating friction with overtones, dissonances, and oscillating frequencies. The performers synchronize their breath with the instrument, creating a delicate balance of sound and silence, transforming the organ that was borrowed from an organ builder into a vessel of gentle sentimentality and temporal transcendence.

- "sentimental gentle rental” the graduation project by Juliane Schmitt is a performance and sound installation centered on the portative organ, an instrument that was popular in medieval times.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Jonathan Blaschke

- Julius Bläser

- Pauline Cemeris

- Tamara Goerhinger

- Jana Hofmann

- Matthias Holznagel

- Line-Gry Hørup

- Bruno Jacoby

- Rafael Jörger

- Alexander Knoppik

- Vincent Krüger

- Mona Mayer

- Isabel Motz

- Nina Overkott

- Nis Petersen

- Tereza Ruller

- Sebastian Schäfer

- Josefine Scheu

- Isabel Seiffert

- Saskia van der Meer

- Mathis Walter

- Leia Morgana Walz

- Sprache

- Material

- Dauer

- 8 min – theoretically infinite

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- sentimental gentle rental

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9

Sekret

- Titel

- Sekret

- Untertitel

- Eine Tränen-Bar Performance

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In einer Bar, in der Innenstadt von Karlsruhe, trifft das Publikum auf ein tourendes Trio mit einer sonderbaren Geschichte: Es war einmal ein Nachtfalter, der lebte im Dschungel des brasilianischen Amazonas. Dieser Falter trug den Namen Gorgone macarea und hatte eine Angewohnheit, die für ein Lebewesen auf der Erde recht eigensinnig erschien. Gorgone macarea trank die Tränen schlafender Vögel. Für ihn: eine sichere Nahrungsquelle in unsicheren Zeiten. Da also Gorgone macareas Lebensraum sich immer mehr veränderte und auch die Vögel nach und nach wegzogen, machte der Falter sich auf, um andere Tränen zu suchen. Dabei kam ihm zu Ohren, dass der Mensch ganz besondere Tränen vergießt, wie kein anderes Lebewesen auf der Erde: Emotionale Tränen.

Und so entschloss sich der Nachtfalter, die Menschen einzuladen, um ihre Tränen mit ihm zu teilen.

Seither touren der Nachtfalter und seine zwei Kompliz*innen Sadgirl und Fluss von Bar zu Bar und lassen für einen Abend das Publikum Teil ihres Universums werden. Ein Universum – in dem Tränen die Hauptzutat des Abends sind und in jedem Cocktail serviert werden.

- In einer Bar, in der Innenstadt von Karlsruhe, trifft das Publikum auf ein tourendes Trio mit einer sonderbaren Geschichte: Es war einmal ein Nachtfalter, der lebte im Dschungel des brasilianischen Amazonas. Dieser Falter trug den Namen Gorgone macarea und hatte eine Angewohnheit, die für ein Lebewesen auf der Erde recht eigensinnig erschien. Gorgone macarea trank die Tränen schlafender Vögel. Für ihn: eine sichere Nahrungsquelle in unsicheren Zeiten. Da also Gorgone macareas Lebensraum sich immer mehr veränderte und auch die Vögel nach und nach wegzogen, machte der Falter sich auf, um andere Tränen zu suchen. Dabei kam ihm zu Ohren, dass der Mensch ganz besondere Tränen vergießt, wie kein anderes Lebewesen auf der Erde: Emotionale Tränen.

- Beschreibung (en)

- In a bar in downtown Karlsruhe, the audience encounters a touring trio with a peculiar story: Once upon a time, there was a moth living in the jungles of the Brazilian Amazon. This moth was called Gorgone macarea and had a habit that seemed rather unusual for a creature on Earth. Gorgone macarea drank the tears of sleeping birds. For the moth, it was a reliable source of nourishment in uncertain times. After all, even back then, the Amazon rainforest was considered a so-called tipping element, capable of disrupting the global climate balance. As Gorgone macarea’s habitat changed more and more, and the birds gradually disappeared, the moth set out in search of other tears. Along the way, it heard that humans shed a kind of tear unlike any other creature on Earth: emotional tears.

And so, the moth decided to invite humans to share their tears with it.

Since then, the moth and its two companions, Sadgirl and Fluss, have been touring from bar to bar, drawing the audience into their universe for one night. A universe where tears are the main ingredient of the evening—served in every cocktail.

- In a bar in downtown Karlsruhe, the audience encounters a touring trio with a peculiar story: Once upon a time, there was a moth living in the jungles of the Brazilian Amazon. This moth was called Gorgone macarea and had a habit that seemed rather unusual for a creature on Earth. Gorgone macarea drank the tears of sleeping birds. For the moth, it was a reliable source of nourishment in uncertain times. After all, even back then, the Amazon rainforest was considered a so-called tipping element, capable of disrupting the global climate balance. As Gorgone macarea’s habitat changed more and more, and the birds gradually disappeared, the moth set out in search of other tears. Along the way, it heard that humans shed a kind of tear unlike any other creature on Earth: emotional tears.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 20.12.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Dauer

- 40 Minuten

- Ort

- Venus Bar, Kaiserpassage

- Stadt

- Land

- Titel

- Sekret

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 15

Seeing With Four Eyes

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Titel (en)

- Seeing With Four Eyes

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung "Seeing With Four Eyes" verfolgt die Objektbiografie der Statue Ngonnso' aus Kamerun durch verschiedene geografische, zeitliche und institutionelle Kontexte. Dieser erste Satz ist bereits fehlerhaft. Ist Statue überhaupt ein angemessener Begriff, um eine Figur zu beschreiben, die für die einen ein Lebewesen darstellt, während andere sie lediglich als Beispiel für materielle Kultur betrachten? Und ist Biografie der richtige Begriff, um das Leben eines Artefakts zu beschreiben? Ist sie an ihr materielles Wesen gebunden oder existiert sie schon lange bevor sie aus Holz geschnitzt wurde und lange nachdem sie von Termiten gefressen wurde oder in einem brennenden Museum verloren ging? In dem Bestreben, mehr über Ngonnso' zu erfahren, beschloss ich, sie bei ihrem Namen zu nennen und damit nicht vorzuschreiben, was sie ist. Ich habe versucht, die Fragmente einer Geschichte zu sammeln, die sich nicht zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Ich verfolgte Fäden, die bis zur Entstehungszeit zurückreichen, zu Strafexpeditionen und Kriegshandlungen des deutschen Kolonialreichs, zu Kulturfesten in Kamerun und Europa und zu einem Museum, das versucht, mit seiner Sammlung zurechtzukommen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich entweder mit Ngonnso' selbst oder mit den Kampagnen, nationalen Gesetzen und der Politik beschäftigt haben, die sie beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. Ngonnso' befindet sich in einem Schwebezustand: Sie wird im Frühjahr 2019 von einem Museumsdepot am Rande Berlins in eine neue Museumseinrichtung im Stadtzentrum transportiert und damit erneut von einem gelagerten Objekt in ein Ausstellungsobjekt verwandelt. Zugleich ist sie Gegenstand laufender Restitutionsverhandlungen zwischen dem Oberhäuptling des Königreichs Nso', Fon Sehm Mbinglo I, dem Staat Kamerun, dem Ethnologischen Museum Berlin und dem deutschen Staat. "Seeing With Four Eyes" bietet einen Raum, um über diese Einheit in ihren vielfältigen und widersprüchlichen Dimensionen zu reflektieren.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Seeing With Four Eyes" follows the object biography of the statue Ngonnso’ from Cameroon through different geographical, temporal and institutional contexts. This first sentence is already flawed. Is statue even an adequate term to describe a figure that represents a living being to some people, while others merely see it as an example of material culture? And is biography the right term to describe the life of an artifact? Is it bound to its material being or does it exist well before it is carved out of wood and long after it is eaten by termites or lost in a burning museum? In the endeavour to learn more about Ngonnso’, I decided to call her by her name, thereby not predefining what she is. I tried to gather the fragments of a story that do not form a whole. I followed threads that go back to the time of creation, to punitive expeditions and acts of war carried out by the German colonial empire, cultural festivals in Cameroon and Europe, and to a museum trying to come to terms with its collection. I talked to people who have engaged either with Ngonnso’ herself or with the campaigns, national laws, and politics that have influenced and continue to influence her. Ngonnso’ is in a state of limbo: she will be transported from a museum depot in the outskirts of Berlin to a new museum institution in the city centre in the spring of 2019, once again being transformed from a stored object into an exhibition object. At the same time, she is subject of ongoing restitution negotiations between the paramount chief of the kingdom Nso’, Fon Sehm Mbinglo I, the state of Cameroon, the Ethnological Museum Berlin and the German state. "Seeing With Four Eyes" offers a space to reflect upon this entity through its multiple and contradictory dimensions.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 14.11.2018 - 16.11.2018

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.05.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 5

SCHWARM 1

- Titel

- SCHWARM 1

- Titel (en)

- SCHWARM 1

- Autor/in

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- SCHWARM 1

- Importiert am

- 08.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 17

Scheune VII

- Titel

- Scheune VII

- Titel (en)

- Scheune VII

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Scheune VII ist ein mediales Happening im privaten Ambiente eines Weingartener Hinterhofes. Das Idyll des Dorfes trifft hier auf die Gedankenwelt des Medienkünstlers Jan Cordes, der hier Einblick in seine Werke gewährt. Er gestaltet den sonst verborgenen Raum einer alten Scheune durch Licht und Multimediale Installationen zu einer neuen Erfahrungswelt um.

- Beschreibung (en)

- Scheune VII is a media happening in the private ambience of a Weingarten backyard. Here, the idyll of the village meets the world of ideas of media artist Jan Cordes, who provides an insight into his works. He uses light and multimedia installations to transform the otherwise hidden space of an old barn into a new world of experience.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.06.2016 - 27.06.2016

- Mitwirkende

- Ort

- Körnerstraße 7

76356 Weingarten

- Körnerstraße 7

- Internetlinks

- Titel

- Scheune VII

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 9 2

Roll a boulder

- Titel

- Roll a boulder

- Titel (en)

- Roll a boulder

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

Die lebendigen animierten Skateboard-Spuren vermitteln Spannung und surreale visuelle Ausdrücke. Die Anstrengung des Skateboardens entspricht dem endlosen Rollen des Felsens und regt zur Reflexion über die Bedeutung des Lebens an. Zuschauer reflektieren in dieser Umgebung kontinuierlich über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung von Anstrengung, was die widersprüchlichen Gefühle der Menschheit gegenüber dem Dasein widerspiegelt. Diese Szene ist nicht nur eine visuelle Freude, sondern dient auch als spirituelle Erleuchtung und Reflexion.

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

- Beschreibung (en)

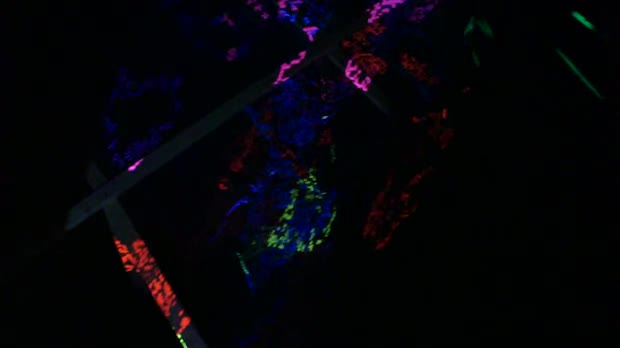

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

The vibrant animated skateboard tracks convey tension and surreal visual expressions. The effort of skateboarding parallels the endless rolling of the boulder, prompting contemplation on the meaning of life. Spectators continually ponder the transience of life and the significance of effort in this setting, reflecting humanity's contradictory feelings towards existence. This scene is not just a visual delight but also serves as a spiritual enlightenment and reflection.

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.01.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 8m x 5m

- Dauer

- 1 Tag

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Titel

- Roll a boulder

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 12

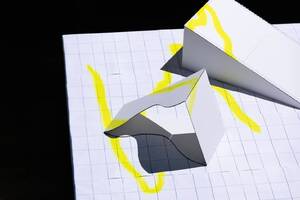

rethinking public space

- Titel

- rethinking public space

- Titel (en)

- rethinking public space

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „rethinking public space“ ist ein Projekt, das sich mit Street-Skating und Skate-Kultur befasst und untersucht, wie Skateboarder öffentliche Räume neudenken und umgestalten können.

Das Projekt besteht aus einer Publikation mit Fotos von Street-Skate-Spots und Interviews. Es enthält ein Interview mit der Stadt Stuttgart, über den Bau von Skateparks, DIY-Parks und Skate-Stoppern, und ein zweites Interview mit einem Skateboarder und Content Creator aus San Diego, der über die Skate-Kultur, ihre Beziehung zur Öffentlichkeit und die kreativen Wege spricht, mit denen Skateboarder Herausforderungen überwinden.

Die Publikation funktioniert wie ein Daumenkino, das alle Skate-Spots aus dem gleichen Blickwinkel zeigt und die Bewegung des Grindens durch sie hindurch nachahmt, unterbrochen nur durch Skate-Stopper-Seiten. Darauf folgen die Interviews.

Die Publikation ist in ein mit Wachs versiegeltes, siebgedrucktes Stoffband mit dem Namen der Publikation eingewickelt.

Weitere Wachsbänder, die jeweils einen Auszug aus einem der Interviews zeigen, sind über die gesamte Ausstellung verteilt.

Ein weiteres Element des Projekts auf Wachsbasis sind die Skatestopper-Wachsrepliken, die den Skatestoppern in Karlsruhe nachempfunden sind und das Skateboarden ermöglichen, anstatt es zu verhindern.

Begleitend zur Publikation gibt es eine Rampe aus alten Straßenschildern und Holzabfällen sowie eine Rail aus einem alten Rutschen-Seitenteil. Diese Elemente sind eine Hommage an DIY-Skate-Spots und nutzen kostengünstige, leicht verfügbare Ressourcen.

- „rethinking public space“ ist ein Projekt, das sich mit Street-Skating und Skate-Kultur befasst und untersucht, wie Skateboarder öffentliche Räume neudenken und umgestalten können.

- Beschreibung (en)

- 'rethinking public space' is a project focusing on street skating and skate culture, as well as exploring how skateboarders can reuse and reshape public spaces.

The project consists of a publication containing photographs of street skate spots and interviews. There is one interview with a city official talking about the process of building skate parks, DIY parks and skate stoppers, and a second interview with a skateboarder and content creator from San Diego talking about skate culture, its relationship with the public, and the creative ways skateboarders overcome obstacles.

The publication functions as a flipbook, showing all the skate spots from the same angle and emulating the motion of grinding through them, interrupted only by skate stopper pages. These are followed by the interviews.

The publication is wrapped in a wax-sealed, screen-printed cloth band bearing the publication's name.

More wax bands, each showcasing an excerpt from one of the interviews, are spread throughout the exhibition.

Another wax-based element of the project is the skatestopper wax replicas, modelled on those found in Karlsruhe, which enable skateboarding rather than prevent it.

Accompanying the publication is a ramp made from scrap street signs and discarded wood, as well as a rail made from an old slide side piece. These elements pay homage to DIY skate spots and utilise affordable, readily available resources.

- 'rethinking public space' is a project focusing on street skating and skate culture, as well as exploring how skateboarders can reuse and reshape public spaces.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02.07.2025

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Siebdruck, Lumbecken, Folienplott,

- Abmessungen

- Breite: 195mm, Höhe: 140mm

- Ort: Institution

- Ort

- Unter der Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- rethinking public space

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 3 0

RE: Home

- Titel

- RE: Home

- Titel (en)

- RE: Home

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

Aber Zuhause ist nicht nur der Ort, an dem wir geboren und aufgewachsen sind; es ist auch der Ort (oder Zustand), an dem wir unsere Identität formen, und der psychologische Raum, in dem wir unsere Erinnerungen und Emotionen speichern. Bevor wir weggehen, erinnern wir uns an Zuhause als einen physischen Ort, der uns vertraut und beruhigend ist, aber nachdem wir weggegangen sind, wird es allmählich weniger zu einem konkreten Bild und mehr zu einem fließenden, psychologischen Konzept. Es ist nicht nur ein Verlust, sondern ein Prozess des Findens und Schaffens eines neuen Zuhauses.

In der modernen Welt, in der sich so vieles so schnell verändert, erfinden wir uns ständig neu und das Zuhause ist kein festes Konzept, sondern wird durch die Orte, Erfahrungen und Beziehungen, die wir bewohnen, neu definiert. Heimat ist unser Ausgangspunkt und bleibt nicht unbedingt an einem Ort; vielmehr bewegen und verändern wir uns und entdecken und schaffen auf diesem Weg neue Formen von Heimat.

Was bedeutet also Zuhause für uns und wie schaffen wir es?

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

- Beschreibung (en)

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

But home isn't just the place where we were born and raised; it's also the place where we form our identity, and the psychological space where we store our memories and emotions. Before we leave, home is remembered as a physical place that is familiar and comforting, but after we leave, it gradually becomes less of a concrete image and more of a fluid, psychological concept. It's not just a loss, but a process of finding and creating a new home.

In the modern world, where so much is changing so quickly, we are constantly re-creating ourselves, and home is not a fixed concept, but is redefined by the places, experiences, and relationships we inhabit. Home functions as our base point, and it doesn't necessarily stay in one place; rather, we move and change, discovering and creating new forms of home along the way.

So, what does home mean to us, and how do we create it?

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Ausstellung

- Abmessungen

- Main : 1 m x 2 m x 2 m (H x B x D), Sub ø 180 cm, H: 2.5 m

- Dauer

- The imaginative narrations take about 10 minutes. / 12.03.2025 - 14.03.2025

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- RE: Home

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 10.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

Reflecting Bodies

- Titel

- Reflecting Bodies

- Titel (en)

- Reflecting Bodies

- Untertitel

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie von vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamische Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema "natürliches Licht" und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewellery pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Metallverarbeitung

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Reflecting Bodies

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9