Schaufenster Live

Schaufenster Live

| Titel |

|

| Titel (en) |

|

| Beschreibung |

|

91 Inhalte

- Seite 1 von 8

„Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Titel

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ ist eine Installation über Straßenbahnoberleitungen. Sie setzt sich mit Infrastrukturen im öffentlichen Raum auseinander, die für uns im Alltag essenziell sind, die wir aber gelernt haben auszublenden. Sie soll diesen scheinbar banalen, anonymen Zweckbauten einen Wert verleihen und auf sie aufmerksam machen.

Oberleitungen sind in einer Stadt mit vielen Straßenbahnen, wie Karlsruhe, wenn man sich auf der Straße bewegt, immer da. Alles, was man im öffentlichen Raum sieht, sieht man durch das Netz der Oberleitungen. Sie sind allgegenwärtig und ein wichtiger Bestandteil der täglichen Fortbewegung, doch die meisten Leute blenden das im alltäglichen Leben aus. Und das ist kein Zufall: die Stadt schreibt vor, Oberleitungen so zu planen, dass sie möglichst unauffällig sind und in ihrer Umgebung untergehen. Es gibt keine Wertschätzung dafür, wie viel Technik und Material dahinter steckt, dass man sich mit der Straßenbahn durch die Stadt bewegen kann.

Auf diese Themen soll die Installation aufmerksam machen. Ich habe durch diese Arbeit einen intensiven Blick auf Oberleitungen bekommen und wollte diesen durch meine Installation teilen.

In der Installation „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ steht man, unter dem im Maßstab 1:26, aus blauen Seilen nachgebildeten, freischwebenden Muster, einer großen Kreuzung in Karlsruhe. Auf der Leinwand läuft ein Stop Motion Video, das alltägliche Momentaufnahmen und Blicke in Bewegung auf die Oberleitungen zeigt.

Aus drei verschiedenen Richtungen kommen Sounds. Einmal die Klänge der Bahnen, denen man auch auf einer Kreuzung zuhören könnte, und dann von rechts und links, zwei verschiedene Blickwinkel, von verschiedenen Personen auf das Thema Oberleitungen. Eins ist der technische Blick von einer Person, die mit Oberleitungen arbeitet, und der andere ist meiner, ein eher poetischer Blick den ich auf die bildliche Ebene der Oberleitungen gewonnen habe. Die eine Seite sagt, dass die Oberleitungen möglichst unauffällig sein sollen, um nicht aufzufallen, und die andere sagt, schaut nach oben, schaut was da alles hängt.

Die Installation soll den Blick der Leute, die sie anschauen, in Zukunft etwas öfter nach oben auf die Oberleitungen lenken

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ ist eine Installation über Straßenbahnoberleitungen. Sie setzt sich mit Infrastrukturen im öffentlichen Raum auseinander, die für uns im Alltag essenziell sind, die wir aber gelernt haben auszublenden. Sie soll diesen scheinbar banalen, anonymen Zweckbauten einen Wert verleihen und auf sie aufmerksam machen.

- Beschreibung (en)

- “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt” is an installation about tram overhead lines. It explores infrastructures in public spaces that are essential to our everyday lives but which we have learnt to ignore. It is intended to give these seemingly banal, anonymous functional structures a value and draw attention to them.

In a city with a lot of trams, like Karlsruhe, overhead lines are always present when you move along the street. Everything you see in public space is seen through the web of overhead lines. They are omnipresent and essential to everyday transport, however most people ignore them in their day to day lives. And this is no coincidence: the city requires overhead lines to be planned in such a way that they are as discreet as possible and blend into their surroundings. There is no appreciation of how much technology and material goes into getting a tram through the city.

The installation is intended to draw attention to this topic. This work and research has allowed me an immersive view of overhead lines, which I wanted to share and visualise through my installation.

In the installation “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt”, one stands and moves under the free-floating pattern of a large intersection in Karlsruhe, modelled on a scale of 1:26 using blue ropes. A stop motion video runs on the projection screen, showing everyday snapshots and views of the overhead lines in motion.

Sounds come from three different directions. Firstly, the sounds of the trains, which you could also listen to at a crossing, and then from the right and left, two different perspectives, from different people on the subject of overhead lines. One is the technical view of a person who works with overhead lines, and the other is mine, a more poetic view that I have gained of the visual level of the overhead lines. One side says that the overhead lines should be as subtle as possible in order not to attract attention, and the other says, look up, see what's hanging there.

With my installation I hope to draw people’s attention to the overhead lines that play such an important yet invisible role in our daily lives.

- “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt” is an installation about tram overhead lines. It explores infrastructures in public spaces that are essential to our everyday lives but which we have learnt to ignore. It is intended to give these seemingly banal, anonymous functional structures a value and draw attention to them.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 24.04.2025

- Ort

- Lichthof drei

- Titel

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

Plastic Fugue

- Titel

- Plastic Fugue

- Titel (en)

- Plastic Fugue

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

Es passierte mir erneut, als ich Malerei studierte. Die Materialien, Leinwand, Holz, Stoff, Papier, Farbe, Öl, ja sogar ein Bleistift, werden mit einer gewissen Aura vermarktet. Unsere Kunst ist längst zu sehr mit der neoliberalen Wirtschaft verstrickt, ironischerweise im Widerspruch zu ihrem eigentlichen Ziel, Freiheit. Die Qualität von Kunst über den Preis der Materialien zu definieren, ist eine Wiederholung alter Muster, so wie Blau und Grün einst als Zeichen des Reichtums galten und dem Adel vorbehalten waren.

Diese Struktur führte dazu, dass ich klassische Musik als die einzig wahre Musik betrachtete und die Leinwandmalerei, die im späten 15. Jahrhundert in Italien entstand, als den allein gültigen Standard in der bildenden Kunst. Jahrzehnte später erkannte ich, dass es jenseits dessen, was ich damals als Kunst verstand, auch Formen gab, die aus verschiedenen kulturellen Kontexten stammen und nicht als Teil dieses Standards wahrgenommen wurden. Dann versuchte ich, all diese ironischen Elemente in die verschiedenen Medien einzubringen, mit denen ich bisher gearbeitet hatte.

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

- Beschreibung (en)

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

It happened to me again when I studied painting. The materials are marketed with an aura, including canvas, wood, fabric, paper, paint, oil, and even a pencil. Our art already conspires too much with the neoliberal economy, ironically, against its supposed goal: liberty. Classifying the quality of art based on the price of materials is repetitive, much like how blue and green, once symbols of wealth, were valued and reserved for royalty in history.

This structure led me to view classical music as the only true form of music, and canvas painting, which originated in Italy in the late 15th century, as the sole standard in visual art. Decades later, I realized there was more art behind the things I once believed to be art alone. Then I attempted to gather all these ironical elements into diverse mediums I had experienced so far.

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025 - 13.07.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- Variable Maße

- Dauer

- Introducing air&dust: 9' 11" / Sax Recital: 16' 37"

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Plastic Fugue

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 4 1

Topologie des Verschwindens

- Titel

- Topologie des Verschwindens

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Am Anfang steht nicht die Form, sondern die Haltung. Genau das ist das bewusste und kritische Bewusstsein für den Raum. Was bedeutet es, wenn Architektur verschwindet? Was bleibt übrig, wenn das Nützliche, Sichtbare und Funktionale entfernt wird? Genau an diesem Punkt beginnt der eigentliche reflexive Handlungsspielraum des Künstlers. Anders gesagt: Es öffnet sich ein Denkraum, in dem nach den Bedingungen des Seins gefragt, die wesentlichen Strukturen der Dinge erprobt und noch nicht geformte Möglichkeiten konfrontiert werden. Denn jeder Akt der Entfernung ist ein Akt, der die Bedingungen für latente Bedeutung und Gestalt offenbart. So erscheint im Verschwinden etwas Neues.

In jeder Phase dieser Arbeit spiegelt sich ein bewusster und reflektierender Eingriff wider – eine Art choreografierter Dialog mit Struktur, Erinnerung und Bedeutung. Das Entfernen von Strukturen, das Imaginieren von Kästen, die Transformation des Innenhofs – all diese Eingriffe sind Akte der Erkenntnis und kritische Selbstbefragungen des Raums: „Was bin ich, wenn ich nicht mehr funktioniere?“ Dass Architektur ihre Funktion verliert, bedeutet, dass sie in einen Zustand des Schweigens gerät, in dem sie sich selbst nicht mehr erklären oder zeigen kann. Diese Fragen führen ganz natürlich zu einer weiteren: Wenn Architektur schweigt – wer bringt dann ihre innere Erinnerung und Struktur zum Sprechen?

Diese Arbeit basiert auf einer Annahme: Ein Tisch, der einst angefertigt, aber nie ausgestellt wurde, hat lange Zeit im Depot des Museums verbracht. Nun wird dieser Tisch in die Mitte des Ausstellungsraums gebracht – ein symbolischer Akt der Öffnung der in der Struktur versiegelten Erinnerung und des Wiedererscheinens einer verstummten Form. Die Form dieses Tisches verweist jedoch auf die Struktur des Gebäudes, in dem er sich befindet. Mit anderen Worten: Der Tisch ist ein Wesen, das die Erinnerung der Architektur, zu der er gehört, verinnerlicht hat. Indem er aus dem Ursprung geschaffen wurde und in diesen Ursprung zurückkehrt, rechtfertigt der Tisch seine Existenz als bedeutungstragende Entität im Raum.

Den Tisch in die Mitte zu stellen – als Vermittler und Übersetzer der Geschichte – ist keine zufällige Entscheidung. Es ist eine Metapher für die Rückkehr zur Oberfläche, zum Ausdruck, zur Geste der Öffnung. Innerhalb der Struktur, die er widerspiegelt, wird der Tisch zur Schnittstelle zwischen Betrachter und Struktur, zwischen Erinnerung und Gegenwart. Er fordert Handlung – doch jede Handlung ist der Beginn einer Interpretation, die eine potenzielle Erzählung liest, und jede Öffnung ist ein erbetener Dialog.

Wenn Architektur nicht mehr funktioniert, schweigt sie wie eine vergessene Sprache, deren Worte verstummt sind. Doch künstlerisches Eingreifen bringt dieses Schweigen wieder zum Sprechen. Diese Arbeit versteht Architektur als Sprache – eine vergessene, verschüttete, zum Schweigen gebrachte Sprache, die durch das Denken des Künstlers wieder sprechen lernt. Was hier gezeigt wird, ist ein materiell verdichteter Denkprozess. Es ist eine Erzählung, die sich durch Entfernung, Rekonstruktion und symbolische Neueinschreibung entfaltet.

In diesem Sinne ist die Arbeit selbst eine Topologie des Denkens über das Verschwinden – eine künstlerische, selbstreflexive Karte, die erforscht, wie Erinnerung und Struktur, Form und Bedeutung miteinander in Beziehung stehen, wie sie verteilt werden und wie sie wieder zu einer Erzählung verbunden werden. Jede Linie, die sie bildet, ist eine Handlung, und jede Handlung ist ein Satz im inneren Dialog der Form.

- Am Anfang steht nicht die Form, sondern die Haltung. Genau das ist das bewusste und kritische Bewusstsein für den Raum. Was bedeutet es, wenn Architektur verschwindet? Was bleibt übrig, wenn das Nützliche, Sichtbare und Funktionale entfernt wird? Genau an diesem Punkt beginnt der eigentliche reflexive Handlungsspielraum des Künstlers. Anders gesagt: Es öffnet sich ein Denkraum, in dem nach den Bedingungen des Seins gefragt, die wesentlichen Strukturen der Dinge erprobt und noch nicht geformte Möglichkeiten konfrontiert werden. Denn jeder Akt der Entfernung ist ein Akt, der die Bedingungen für latente Bedeutung und Gestalt offenbart. So erscheint im Verschwinden etwas Neues.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 23.07.2025

- Technik/Verfahren/Formate

- digitale Modellstudie

- Titel

- Topologie des Verschwindens

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 23.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

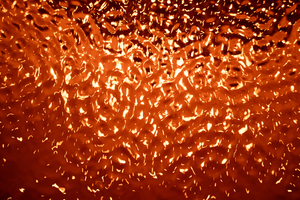

Wave Talk

- Titel

- Wave Talk

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit "Wave Talk" umfasst eine interaktive Kunstinstallation mit drei Objekten, die sich mit der tiefen philosophischen Frage der Selbsterkenntnis und der wechselseitigen Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beschäftigt. Hinterfragt wird die Idee der Identität und Realität: Wie nehmen wir uns selbst wahr und wie wird diese Wahrnehmung durch unsere Umgebung, Handlungen und Worte verändert? Alle Objekte arbeiten mit der Darstellung von Sound (Kymatik). Die Frequenzen setzen das Material in Bewegung und verändern den Ist-Zustand. Die Installation lädt so den Betrachter ein zum Staunen, Besinnen, Meditieren und Erkennen, dass das Selbst nicht statisch, sondern dynamisch ist – ständig im Wandel, geformt und verzerrt durch äußere Einflüsse. Diese Verzerrungen spiegeln wider, wie unser Selbstbild und unsere Realität durch soziale, emotionale und körperliche Resonanzen beeinflusst werden. "Wave Talk" vermittelt die Idee, dass unsere Interaktionen mit der Umwelt eine ständige, nicht verbale Kommunikation darstellen – eine Art stiller Dialog, der die Veränderlichkeit und Sensibilität unserer Wahrnehmung symbolisiert.

Die Objekte:

1. Spiegel: Selbstreflexion und Resonanz

Ein runder Spiegel, der durch einen Näherungssensor und einen Körperschallwandler sanft zu vibrieren beginnt, wenn der Betrachter sich nähert. Die feine Vibration symbolisiert die subtile Resonanz zwischen Mensch und Umgebung und die fragile, fließende Natur der Selbstwahrnehmung – das Selbstbild verändert sich ständig im Austausch mit der Umwelt.

2. Wasserschale: Stimme und Resonanz

Ein kleineres Becken, dessen Wasser durch die Stimme des Betrachters in Schwingung gerät. Die Schwingungen stehen für die Kraft des inneren Ausdrucks, der sich im Außen manifestiert. Worte und Gedanken erzeugen Resonanzen, die sowohl die physische als auch die soziale Welt prägen – in jeder Schwingung offenbart sich die Tiefe des Moments.

3. Wasserbecken (120 cm Durchmesser): Berührung und Schwingung

Ein großes Becken, das auf Berührung reagiert und Wellen über die Wasseroberfläche schickt. Jede Berührung setzt Resonanzen frei, die sich ausbreiten und die Umgebung beeinflussen. Das Objekt verdeutlicht, dass selbst kleinste Handlungen Spuren in der Welt hinterlassen – ein stilles Gespräch zwischen uns und der Unendlichkeit.

- Die Arbeit "Wave Talk" umfasst eine interaktive Kunstinstallation mit drei Objekten, die sich mit der tiefen philosophischen Frage der Selbsterkenntnis und der wechselseitigen Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beschäftigt. Hinterfragt wird die Idee der Identität und Realität: Wie nehmen wir uns selbst wahr und wie wird diese Wahrnehmung durch unsere Umgebung, Handlungen und Worte verändert? Alle Objekte arbeiten mit der Darstellung von Sound (Kymatik). Die Frequenzen setzen das Material in Bewegung und verändern den Ist-Zustand. Die Installation lädt so den Betrachter ein zum Staunen, Besinnen, Meditieren und Erkennen, dass das Selbst nicht statisch, sondern dynamisch ist – ständig im Wandel, geformt und verzerrt durch äußere Einflüsse. Diese Verzerrungen spiegeln wider, wie unser Selbstbild und unsere Realität durch soziale, emotionale und körperliche Resonanzen beeinflusst werden. "Wave Talk" vermittelt die Idee, dass unsere Interaktionen mit der Umwelt eine ständige, nicht verbale Kommunikation darstellen – eine Art stiller Dialog, der die Veränderlichkeit und Sensibilität unserer Wahrnehmung symbolisiert.

- Beschreibung (en)

- The work ‘Wave Talk’ comprises an interactive art installation with three objects that deals with the deep philosophical question of self-knowledge and the reciprocal relationship between the individual and the environment. It scrutinises the idea of identity and reality: how do we perceive ourselves, and how is this perception changed by our surroundings, actions, and words? All objects work with the representation of sound (cymatics). The frequencies set the material in motion and change the actual state. The installation thus invites the viewer to marvel, reflect, meditate, and recognise that the self is not static but dynamic—constantly changing, shaped, and distorted by external influences. These distortions reflect how our self-image and our reality are influenced by social, emotional, and physical resonances. ‘Wave Talk’ conveys the idea that our interactions with the environment are a constant, non-verbal communication—a kind of silent dialogue that symbolises the mutability and sensitivity of our perception.

The objects:

1. Mirror: Self-Reflection and Resonance

A round mirror that begins to vibrate gently when the viewer approaches, triggered by a proximity sensor and a tactile transducer. This subtle vibration symbolises the delicate resonance between human and environment, highlighting the fragile, fluid nature of self-perception—constantly shifting in interaction with the world.

2. Small Water Basin: Voice and Resonance

A smaller basin where the water is set in motion by the viewer's voice. The ripples represent the power of inner expression manifesting in the outer world. Words and thoughts create resonances that shape both the physical and social realms—in every vibration, the depth of the moment is revealed.

3. Large Water Basin (120 cm diameter): Touch and Vibration

A large basin that responds to touch by sending waves across the water’s surface. Every touch releases resonances that ripple outward, impacting the surroundings. This piece illustrates that even the smallest actions leave traces in the world—a silent conversation between us and infinity.

- The work ‘Wave Talk’ comprises an interactive art installation with three objects that deals with the deep philosophical question of self-knowledge and the reciprocal relationship between the individual and the environment. It scrutinises the idea of identity and reality: how do we perceive ourselves, and how is this perception changed by our surroundings, actions, and words? All objects work with the representation of sound (cymatics). The frequencies set the material in motion and change the actual state. The installation thus invites the viewer to marvel, reflect, meditate, and recognise that the self is not static but dynamic—constantly changing, shaped, and distorted by external influences. These distortions reflect how our self-image and our reality are influenced by social, emotional, and physical resonances. ‘Wave Talk’ conveys the idea that our interactions with the environment are a constant, non-verbal communication—a kind of silent dialogue that symbolises the mutability and sensitivity of our perception.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.10.2024

- Titel

- Wave Talk

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 03.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 34

Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Untertitel

- George Maciunas und die Kultur der „curiositas”

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Möglicherweise erscheinen die intermediären Kunstformen der 60er-jahre als zu komplex, ihre Manifestationen zu sehr als Teil einer noch lebenden Kunstgeschichte, vielleicht hindert auch die noch nicht abgeschlossene Bewältigung der postmodernen Wende in Philosophie, Kunst und Literatur an einer generalüberholten wissenschaftlichen Annäherung an diesen Themenbereich, der sich von der fließenden, aus Künstlerkommentaren über Kritiken in methodischen Darstellungen hervorgegangenen bisherigen Versuchen einer vorläufigen Einordnung des Phänomens Fluxus abzugrenzen hätte."

- Beschreibung (en)

- “It is possible that the intermediary art forms of the 1960s appear too complex, their manifestations too much a part of a still living art history; perhaps the fact that the postmodern turn in philosophy, art and literature has not yet been completed also prevents a generally overhauled academic approach to this subject area, which would have to distinguish itself from the fluid attempts at a provisional classification of the phenomenon of Fluxus that have emerged from artists' commentaries on critiques in methodical presentations.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.03.1999

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1999 01

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 3

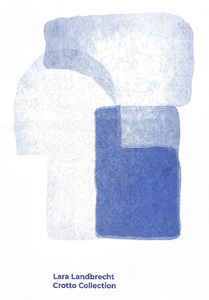

Crotto Collection

- Titel

- Crotto Collection

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Translation of sanitary ceramics

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

Das Projekt beschäftigt sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten durch die Übersetzung gebrannter Sanitärkeramik in ein neues Material. In Zusammenarbeit mit der Firma Geberit GmbH wird die Zusammensetzung des Materialentwurfs untersucht, auf ihre Eigenschaften geprüft und ein Gestaltungskonzept für Badezimmeraccessoires entwickelt. Basierend auf den Forschungsergebnissen wird ein Konzept entwickelt, das als Ansatz dient, keramische Abfälle innerhalb der Produktionskette einer Industrie weiter zu verwerten. Parallel zu verschiedenen Fliesenformen wird ein Zubehörset bestehend aus Spiegelhalter, Becher und Seifenschale entworfen. Darüber hinaus werden Vasen aus Toilettenformen entwickelt, als Symbol für die Ausweitung des Badezimmers in andere Wohnräume.

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

- Beschreibung (en)

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

This fact gives rise to the project, which deals with the design possibilities of translating fired sanitary ceramics into a new material. In collaboration with Geberit GmbH, material properties and usability are being investigated. Based on the research results, a design concept is developed that serves as an approach to translate ceramic waste within the production chain of an industry. Parallel to different shapes of tiles, an accessory set consisting of a mirror holder, a tumbler and a soap dish is created. In addition, vases are designed from toilet forms, as a symbol of extending the bathroom space into other living spaces.

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.04.2024

- Material

- Abmessungen

- Die Objekte sind als Set zu sehen: 1 Set beinhaltet drei Teile: Maße Set gesamt: 200mm x 200mm x 100mm. Es sind 5 Sets in jeweils einer Farbe – 5 Vasenobjekte: Maße 1 Vase: 150mm x 180mm x 300mm – Materialfliesen: 20 Stück à 40mm x 100mm x 5mm – Farbfliesen: 30 Stück à 100mm x 100mm x 8mm – Gipsformen: 8 Stück

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 1

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Crotto Collection

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 08.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 22

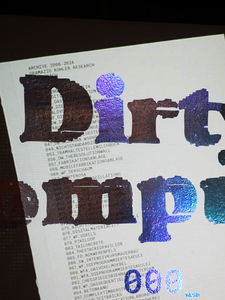

Dirty Computer

- Titel

- Dirty Computer

- Titel (en)

- Dirty Computer

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eine Dirty Publication, entstanden im Rahmen des Seminars Dirty Computer an der HfG Karlsruhe, basierend auf der gemeinsamen Seminarwoche am Institut für Technologie in der Architektur (ITA) der ETH Zürich, zusammen mit Studierenden der Fotografieklasse von Armin Linke an der Akademie der Bildenden Künste München sowie der Gramazio Kohler Research Gruppe.

- Kategorie

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Exkursion und Auftakt : 21–26.10. in Zürich

- Stadt

- Bemerkungen

- Ein Projekt in Kollaboration mit Gramazio Kohler Research, ETH Zürich sowie der Professur für Fotografie, Armin Linke, Akademie der Bildenden Künste München.

- Titel

- Dirty Computer

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 12.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 10

Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

Indem ich Fotografie als meine primäre Sprache nutze, konzentriere ich mich auf das alltägliche Leben, das in den Ecken der Städte verborgen ist – gesehen, aber vergessen, wie die Stuttgarter Straße in Karlsruhe. Dieses Thema wurde besonders deutlich, als ich nach der Pandemie in meine Heimatstadt zurückkehrte. Ich beobachte aufmerksam die marginalisierten Bereiche meiner Heimatstadt und die oft unsichtbaren Aspekte des täglichen Lebens meiner Familie. Diese sowohl ungewohnte als auch vertraute Perspektive vertieft sich in die Frage, wie das Leben in Deutschland meine Weltanschauung beeinflusst hat. Es betont die Komplexitäten, die aus Konflikten zwischen Sprachen und Kulturen entstehen.

Durch Fotografie, Video, Live-Performance und Publikation webe ich ein Netz aus Zeit, das Individuen, Ereignisse und Objekte aus parallelen Zeitlinien miteinander verknüpft. Jedes Fragment eingefrorener Zeit erzählt seine eigne Geschichte und präsentiert eine einzigartige Erzählung – sei es aus einer einheimischen Perspektive oder durch die Linse einer neuen Beobachtung, die durch eigne Erfahrungen in Deutschland geprägt ist.

Meine acht Jahre Leben in Deutschland scheinen in dieser acht Jahre alten Apfelkerzen eingefroren zu sein, sich entwickelnd und eine neue Form annehmend, während sie brennt und sich die Zeit ändert.

https://hangyanchen.de/

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

- Beschreibung (en)

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

Using photography as my primary language, I focus on the everyday life hidden in the corners of cities – seen but forgotten, such as Stuttgarter Street in Karlsruhe. This theme became particularly pronounced upon my return to my hometown after the pandemic. I keenly observe the marginalized areas of my hometown and the neglected aspects of my family's daily life. This both unfamiliar and familiar perspective delves into how living in Germany has impacted my worldview, emphasizing the complexities arising from conflicts between languages and cultures.

Through photography, video, live performance, and publication, I weave a web of time, intertwining individuals, events, and objects from parallel timelines. Each fragment of frozen time tells its own story, presenting a unique narrative – whether as a native perspective or through the lens of a new observation shaped by my experiences in Germany.

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 19.01.2024 - 25.01.2024

- Mitwirkende

- Ort

- GEDOK, Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Urheberrechtshinweis

- ©Hangyan Chen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 26

ChitoTinkering

- Titel

- ChitoTinkering

- Titel (en)

- ChitoTinkering

- Untertitel

- neue perspektiven für chitosan

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- new perspectives for chitosan

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Im Rahmen ihres Materialforschungsprojekts entwickelten Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr und Julia Ihls innovative Anwendungen für Chitosan – ein vielseitiges Biopolymer, das aus Chitin gewonnen wird. Chitin ist nach Cellulose das zweithäufigste natürliche Polymer und bildet die strukturelle Basis für die Schalen von Krebstieren, die Exoskelette von Insekten sowie Zellwände bestimmter Pilze.

Inspiriert von der schützenden Funktion von Chitin in der Natur übertrugen die Designer*innen die Materialeigenschaften von Chitosan in einen alltagsnahen Kontext. Der Fokus lag dabei auf den Konzepten von Gehäusen und Hüllen – Anwendungen, die Schutz und Struktur vereinen. Das Ergebnis sind eine Reihe funktionaler Prototypen, darunter ein Lampenschirm, ein Stift, transparente Dokumentenhüllen sowie eine Dokumentenmappe, die aus dem Chitosan-Komposit gefertigt wurden.

Um die gestalterischen und technischen Möglichkeiten des Materials auszuloten, wurden unterschiedliche Bearbeitungstechniken erprobt: Das Chitosan-Material wurde genäht, genietet, gebügelt, gefaltet, selbstverklebt sowie mittels CNC-Laser graviert und geschnitten. Diese experimentelle Auseinandersetzung mit Verarbeitungstechniken hebt die gestalterische Vielseitigkeit von Chitosan hervor und zeigt sein Potenzial als nachhaltige Material Alternative auf.

Durch diese gestalterische und technische sowie konzeptuelle Auseinandersetzung eröffnen die Designer*innen neue Perspektiven für Chitosan und unterstreichen sein Potenzial als nachhaltige Material Alternative.

- Im Rahmen ihres Materialforschungsprojekts entwickelten Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr und Julia Ihls innovative Anwendungen für Chitosan – ein vielseitiges Biopolymer, das aus Chitin gewonnen wird. Chitin ist nach Cellulose das zweithäufigste natürliche Polymer und bildet die strukturelle Basis für die Schalen von Krebstieren, die Exoskelette von Insekten sowie Zellwände bestimmter Pilze.

- Beschreibung (en)

- As part of their material research project, Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr, and Julia Ihls developed innovative applications for chitosan – a versatile biopolymer derived from chitin. Chitin is the second most abundant natural polymer after cellulose and forms the structural basis of crustacean shells, insect exoskeletons, and the cell walls of certain fungi.

Inspired by chitin’s protective function in nature, the designers translated the material properties of chitosan into everyday applications. Their focus was on the concept of enclosures and casings – objects that combine protection and structure. The result is a series of functional prototypes, including a lampshade, a pen, transparent document sleeves, and a folder, all made from chitosan composite material.

To explore the material’s creative and technical potential, various processing techniques were tested: The chitosan material was sewn, riveted, ironed, folded, self-adhered, and engraved or cut using a CNC laser. This experimental approach highlights the versatility of chitosan and demonstrates its potential as a sustainable material alternative.

Through this design and technical exploration, the designers open up new perspectives for chitosan and emphasize its potential as an innovative, bio-based material.

- As part of their material research project, Benjamin Kaltenbach, Lilith Stumpf, Felix Harr, and Julia Ihls developed innovative applications for chitosan – a versatile biopolymer derived from chitin. Chitin is the second most abundant natural polymer after cellulose and forms the structural basis of crustacean shells, insect exoskeletons, and the cell walls of certain fungi.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Februar 2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Unter dem Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- ChitoTinkering

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

Guter Dinge

- Titel

- Guter Dinge

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Guter Dinge" ist ein choreografischer Dialog zwischen drei Maschinendingen und einem Performer und verbindet Elemente aus Theaterstück, Installation und Tanz.

- Beschreibung (en)

- "Guter Dinge" is a choreographic dialogue between three machine-things and one performer, combining elements from theater play, installation and dance.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Dauer

- ca. 40 Min.

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Trailer: https://vimeo.com/455579122

- Bemerkungen

- Aufbau und Organisatorisches:

Das Publikum kann sich frei im Raum bewegen (und dabei den Mindestabstand einhalten).

Für ATELIER No. 64 kann die ursprünglich etwa 40minütige Fassung auf etwa 15 Min gekürzt werden.

Gekürzte Fassung für PACT Zollverein: ca 15min (original ca. 40min)

- Aufbau und Organisatorisches:

- Titel

- Guter Dinge

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 7

Die Übung eines gesellschaftlichen Imaginären

- Titel

- Die Übung eines gesellschaftlichen Imaginären

- Untertitel

- Eine Untersuchung der Beteiligung der deutschen Bundesregierung an dem NATO-Manöver Fallex 66 (1966) hinsichtlich ihrer Modalität, Fiktionalität und Immersivität.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „How do imaginaries claim normativity? A society can only function if enough people envision the same imaginary, says Castoriadis. I claim, that new imaginaries need to be exercised, if they are to claim normative power. This paper investigates a homogenization process of a social imaginary: In the 1966 German civil defense exercise Fallex 66, 33 members of the West German parliament simulated the at this point intensely disputed Emergency Laws. This paper argues that the fusion of fictional and real elements in the exercised scenario, combined with a bodily and affective immersion in a bunker setting had the power to shift a social imaginary. By presenting the Emergency Laws in a conservative patriarchal imaginary landscape, the exercise induces a normative shift in the social perception of the Laws. This paper sheds a leftist light on the struggle, highlighting the political bias of the exercise, as well as giving a new vocabulary to the left critique of that time. With a unique conceptual set-up, this paper investigates the imaginaries transported by and the means of their production in the civil defense exercise. Hereby, I suggest a methodical set for the analysis of social imaginaries at the cutting surface of aesthetics, affect theory, contemporary history, and social philosophy.”

- Beschreibung (en)

- „How do imaginaries claim normativity? A society can only function if enough people envision the same imaginary, says Castoriadis. I claim, that new imaginaries need to be exercised, if they are to claim normative power. This paper investigates a homogenization process of a social imaginary: In the 1966 German civil defense exercise Fallex 66, 33 members of the West German parliament simulated the at this point intensely disputed Emergency Laws. This paper argues that the fusion of fictional and real elements in the exercised scenario, combined with a bodily and affective immersion in a bunker setting had the power to shift a social imaginary. By presenting the Emergency Laws in a conservative patriarchal imaginary landscape, the exercise induces a normative shift in the social perception of the Laws. This paper sheds a leftist light on the struggle, highlighting the political bias of the exercise, as well as giving a new vocabulary to the left critique of that time. With a unique conceptual set-up, this paper investigates the imaginaries transported by and the means of their production in the civil defense exercise. Hereby, I suggest a methodical set for the analysis of social imaginaries at the cutting surface of aesthetics, affect theory, contemporary history, and social philosophy.”

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 3. Juni 2020

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Die Übung eines gesellschaftlichen Imaginären

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2020 03

- Externes Archiv

- Importiert am

- 30.03.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 4

Mythos Großstadt

- Titel

- Mythos Großstadt

- Titel (en)

- The myth of the big city

- Untertitel

- Untersuchungen zur Stadtwahrnehmung in der Fotografie am Beispiel von Eugène Atget, Berenice Abbott und Andreas Feininger

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Paris – New York, zwei Städte, deren Namen eine Flut von Begriffen, Bildern und Assoziationen in unserem Inneren auslösen. Zwei Weltstädte, die unterschiedlicher kaum sein können. Die eine, die verträumte Stadt an der Seine, gilt als das Mekka der Liebenden, ist der Inbegriff für Kunst und Kultur, war Sitz von Königen und Kaisern wir Ludwig XIV. oder Napoleon und blutiger Schauplatz zahlreicher Revolutionen. Sie ist geprägt von einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte und verkörpert schlichtweg das, was man heute mit französischer Lebensart verbindet. Die andere, 'die wunderbare Katastrophe', wie Le Corbusier sie nennt, besticht durch ihre schier unerschöpfliche Energie und Wandlungsfähigkeit, ihre spektakuläre Hochhausarchitektur und ihre multikulturelle Gesellschaft. Ihr Name steht für Freiheit und Selbstverwirklichung. Sie ist die Hauptstadt des Kapitalismus, aber auch ein Ort extremer sozialer Gegensätze und krimineller Energien.

Das Großstadtleben beider ist legendär und es verwundert daher nicht, dass sowohl Paris als auch New York schon früh im Brennpunkt künstlerischen bzw. fotografischen Interesses standen.”

- „Paris – New York, zwei Städte, deren Namen eine Flut von Begriffen, Bildern und Assoziationen in unserem Inneren auslösen. Zwei Weltstädte, die unterschiedlicher kaum sein können. Die eine, die verträumte Stadt an der Seine, gilt als das Mekka der Liebenden, ist der Inbegriff für Kunst und Kultur, war Sitz von Königen und Kaisern wir Ludwig XIV. oder Napoleon und blutiger Schauplatz zahlreicher Revolutionen. Sie ist geprägt von einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte und verkörpert schlichtweg das, was man heute mit französischer Lebensart verbindet. Die andere, 'die wunderbare Katastrophe', wie Le Corbusier sie nennt, besticht durch ihre schier unerschöpfliche Energie und Wandlungsfähigkeit, ihre spektakuläre Hochhausarchitektur und ihre multikulturelle Gesellschaft. Ihr Name steht für Freiheit und Selbstverwirklichung. Sie ist die Hauptstadt des Kapitalismus, aber auch ein Ort extremer sozialer Gegensätze und krimineller Energien.

- Beschreibung (en)

- "Paris - New York, two cities whose names trigger a flood of concepts, images and associations within us. Two cosmopolitan cities that could hardly be more different. One, the dreamy city on the Seine, is considered the Mecca of lovers, is the epitome of art and culture, was the seat of kings and emperors such as Louis XIV and Napoleon and the bloody scene of numerous revolutions. It is characterized by more than two thousand years of history and simply embodies what is associated with the French way of life today. The other, 'the marvelous catastrophe', as Le Corbusier called it, captivates with its sheer inexhaustible energy and adaptability, its spectacular high-rise architecture and its multicultural society. Its name stands for freedom and self-realization. It is the capital of capitalism, but also a place of extreme social contrasts and criminal energy.

The big city life of both is legendary and it is therefore not surprising that both Paris and New York were the focus of artistic and photographic interest early on."

- "Paris - New York, two cities whose names trigger a flood of concepts, images and associations within us. Two cosmopolitan cities that could hardly be more different. One, the dreamy city on the Seine, is considered the Mecca of lovers, is the epitome of art and culture, was the seat of kings and emperors such as Louis XIV and Napoleon and the bloody scene of numerous revolutions. It is characterized by more than two thousand years of history and simply embodies what is associated with the French way of life today. The other, 'the marvelous catastrophe', as Le Corbusier called it, captivates with its sheer inexhaustible energy and adaptability, its spectacular high-rise architecture and its multicultural society. Its name stands for freedom and self-realization. It is the capital of capitalism, but also a place of extreme social contrasts and criminal energy.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2003

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Titel

- Mythos Großstadt

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2003 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 16.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2