Love over Taste II

Benachbarte Sets (108)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

108 Inhalte

- Seite 1 von 9

PCO 1810

- Titel

- PCO 1810

- Titel (en)

- PCO 1810

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

Seine Form ermöglicht es, die Flasche auf viele Weisen körpernah zu tragen und in die Umgebung einzubinden.

So wird die Flasche zur persönlichen, was dazu einlädt sie nach dem Leeren nicht wegzuwerfen, sondern immer wieder aufzufüllen.

Die ständige Verfügbarkeit von Wasser fördert ganz nebenbei einen erhöhten Wasserkonsum.

Dank des standardisierten PCO-Gewindes ist bei Bedarf ein flexibler Wechsel zu einer neuen Flasche jederzeit möglich.

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

- Beschreibung (en)

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

It's shape makes it possible to carry the bottle close to the body and integrate it into your environment creatively.

In this way, the bottle becomes personal, inviting you not to throw it away after emptying it, but to refill it again and again.

The constant availability of water also encourages increased water consumption.

Thanks to the standardized PCO thread, a flexible change to a new bottle is possible at any time if required.

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.02.2025

- Titel

- PCO 1810

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 11

Path Tiles

- Titel

- Path Tiles

- Titel (en)

- Path Tiles

- Untertitel

- Knitting Coordinates into Patterns

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Knitting Coordinates into Patterns

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Unsere Bewegungen können wie eine Performance begriffen werden, wie etwas Flüchtiges, das nur im Moment existiert und nach der Vollendung weder sichtbar noch fassbar ist. Nur die Erinnerungen an das Erlebte bleiben als Spuren der Bewegung in unserem Geist erhalten. Path Tiles nutzt GPS-Daten, um diese besonderen Momente individueller Erfahrung einzufangen und in Form von Mustern in die physische Welt des sicht- und tastbaren Textils zu übertragen. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Objekt.

Jedes Muster steht für eine Reise, für eine Erfahrung. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Spaziergang in der Natur, eine Reise in ein fernes Land oder einen wiederkehrenden Weg des Alltags handelt. Die daraus entstehenden Muster erzählen von den Gefühlen und Begegnungen, von dem Gesehenen und dem Erlebten und erinnern uns an das, was uns ausmacht.

Mit der Path Tiles Website habe ich ein Werkzeug entwickelt, um diese Reisen in Form von GPS-Daten in strickbare Muster zu verwandeln. Ich habe die Website so gestaltet, dass die Ästhetik des Musters durch zusätzliche Verschiebung, Verzerrung und Spiegelung individualisiert werden kann. Dies stellt außerdem sicher, dass Menschen mit der gleichen Strecke trotzdem persönliche Muster erstellen können. Das entstandene Muster wird dann in Form eines gestricktes Objekts zum Leben erweckt und wird zur materialisierten persönlichen Erfahrung. Durch die Einbeziehung des Nutzers in den Gestaltungsprozess entsteht eine weitere Ebene der Bindung zwischen Mensch und Objekt.

Für das Diplom habe ich exemplarisch fünf Objekte gestaltet, die mit diesen Mustern personalisiert werden können. Das Design der Objekte konzentriert sich darauf, das Reisen oder das „unterwegs sein“ in verschiedenen Situationen zu erleichtern. In diesem Prozess ist ein Schal mit Taschen, ein Umhang, der gleichzeitig als Decke genutzt werden kann, eine Tasche, die zugleich ein Kissen ist, eine Balaklava mit Ohrenschützern und ein Nackenkissen mit Rückenstütze und Taschen in den verlängerten Seitenteilen entstanden.

Für die finale Herstellung der Objekte haben fünf Personen die GPS-Daten verschiedener Routen verwendet um ihre persönlichen Muster auf der Path Tiles Website zu erstellen. Jedes der Objekte wurde zu einer Person, einer Reise, einem Muster zugeordnet und entsprechend produziert. Die fertigen Objekte sind die materialisierten Erfahrungen und Erinnerungen dieser Menschen.

Begleitend zu dieser Arbeit habe ich mit der Sammlung von Reisen in Form von Geschichten und Mustern begonnen. Hierbei ist ein kleines Booklet entstanden, das die Beiträge von 19 Menschen beinhaltet. Sie alle haben eine Erinnerung von einer Reise in Form von Text und Muster mit mir geteilt.

- Unsere Bewegungen können wie eine Performance begriffen werden, wie etwas Flüchtiges, das nur im Moment existiert und nach der Vollendung weder sichtbar noch fassbar ist. Nur die Erinnerungen an das Erlebte bleiben als Spuren der Bewegung in unserem Geist erhalten. Path Tiles nutzt GPS-Daten, um diese besonderen Momente individueller Erfahrung einzufangen und in Form von Mustern in die physische Welt des sicht- und tastbaren Textils zu übertragen. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Objekt.

- Beschreibung (en)

- Movement is like a performance, something momentous becoming invisible and untouchable as soon as it is complete. Only the memories of the experience remain as traces of the movement in our minds. Path Tiles captures these valuable moments of individual experiences and transfers them into the physical world of visible and tactile textiles, creating a deep relationship between person and object.

Each pattern represents a journey, an experience. It doesn't matter whether it's a walk in nature, a trip to a distant country, or a repeating path in everyday life. The resulting patterns tell of the emotions evoked by landscapes, the lessons learned along the way and the power of the journey to shape our lives.

With the Path Tiles website, I have developed a tool to transform these journeys into knitable patterns using GPS data. I designed the website so that the aesthetics of the pattern can be individualized through shifting, distorting, and mirroring. This ensures that even people with the same route can create personal patterns. The resulting pattern is then brought to life in the form of a knitted object, becoming a materialized personal experience. By involving the user in the design process, an additional layer of connection between person and object is created.

For my diploma, I have designed five objects that can be personalized with these patterns. The design of these objects focuses on making travelling or being "on the go" more comfortable. This process has resulted in the creation of a scarf with pockets, a cape that can also be used as a blanket, a bag that doubles as a pillow, a balaclava with ear cushions, and a neck pillow with back support and pockets in the extended side parts.

For the final production of the objects, five people used the GPS data of different routes to create their personal patterns on the Path Tiles website. Each of the objects was assigned to a person, a journey, a pattern, and then produced accordingly. The finished objects are the materialized experiences and memories of these people.

Accompanying this work, I have started collecting journeys in the form of stories and patterns. This resulted in a small booklet that includes contributions from 19 people. They all shared a memory of a journey in the form of text and pattern with me.

- Movement is like a performance, something momentous becoming invisible and untouchable as soon as it is complete. Only the memories of the experience remain as traces of the movement in our minds. Path Tiles captures these valuable moments of individual experiences and transfers them into the physical world of visible and tactile textiles, creating a deep relationship between person and object.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- April 2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Die Diplomarbeit wurde von Prof. Wieki Somers und Prof. Céline Condorelli betreut.

- Titel

- Path Tiles

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 42

PARAVENT

- Titel

- PARAVENT

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eine multidisziplinäre audiovisuelle Diplominstallation in Form eines Paravents aus handgravierten Spiegeln. Die Arbeit vereint Medienkunst und Produktdesign und präsentiert sich als Hybrid zwischen skulpturalem Kunstobjekt und funktionalem Möbelstück.

- Beschreibung (en)

- A multidisciplinary audiovisual diploma installation in the form of a folding screen made of hand-engraved mirrors. The work merges media art and product design, presenting itself as a hybrid between sculptural art object and functional piece of furniture.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Gravur, Montage, Duft, Ultraschall- und Tieffrequenztöne

- Abmessungen

- H 2m x L 3m x B 1m

- Dauer

- infinite loop

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- PARAVENT

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 4

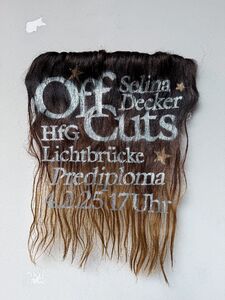

OffCuts

- Titel

- OffCuts

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ich habe menschliches Haar als Material und Textil erforscht. Haare sind etwas zutiefst Persönliches, aber auch eine weithin verfügbare und oft weggeworfene Ressource. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich das Material aus verschiedenen Blickwinkeln - wissenschaftlich, kulturell und künstlerisch - untersucht und gleichzeitig mit ihm gearbeitet, um Textilien und Teppiche mit verschiedenen Techniken herzustellen.

- Beschreibung (en)

- I explored human hair as a material and textile. Hair is something deeply personal, yet it is also a widely available and often discarded resource. Through my research, I examined the material from different perspectives - scientific, cultural, and artistic, while also working hands-on with it to create textiles and carpets using various techniques.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2025

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Titel

- OffCuts

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

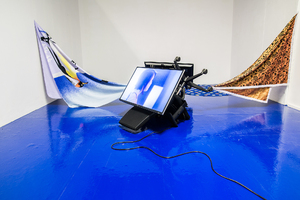

Oberfläche schwarz/blau/grün

- Titel

- Oberfläche schwarz/blau/grün

- Titel (en)

- Surface Black/Blue/Green

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Bei der 2-Kanal-Videoinstallation „Oberfläche schwarz/blau/grün“ zum Thema Migration werden zwei Situationen betrachtet und einander gegenübergestellt: Migration von einem Land in ein anderes und Migration auf einen anderen Planeten.

- Beschreibung (en)

- The two-channel video installation is about migration, in which two situations are considered and contrasted: migration from one country to another and migration to another planet.

- Kategorie

- Schlagworte

- Titel

- Oberfläche schwarz/blau/grün

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 01.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 1 10

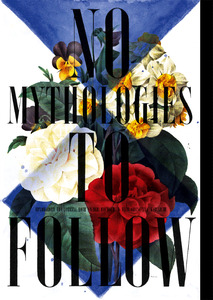

No Mythologies To Follow

- Titel

- No Mythologies To Follow

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "No Mythologies To Follow" zeigt Blumenarrangements für die neun Kulturgüter der Stadt Karlsruhe, die unter Schutz der Haager Konvention stehen.

Die Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der auf Grund der Erfahrungen vorangegangener Weltkriege durch die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) im Jahr 1954 ins Leben gerufen wurde. Sie stellt (un)bewegliche

Kulturgüter im bewaffneten Konfliktfall unter Schutz. Das heißt, die gelisteten Gebäude dürfen im Kriegsfall von Mitgliedsstaaten nicht geplündert oder attackiert werden, da „jede Schädigung von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es gehört, eine Schädigung des kulturellen Erbes der ganzen Menschheit bedeutet.“ Die Auswahlkriterien für schützenswertes Kulturgut sind dabei nicht immer klar nachzuvollziehen und zeigen, dass Kultur und ihre Bewertung stets an die jeweilige Gesellschaft und ihr Zeitverständnis gebunden ist. Nach der Haager Konvention gibt es Kulturgüter deren „Erhaltung (…) für alle Völker der Welt von großer Bedeutung ist.“

Die Blumenarrangements werden in der Ausstellung zu Akteuren, die für einen anderen Umgang mit Kulturgut stehen. Durch sie wird Vergänglichkeit artikuliert.

Zitate aus: Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten – Haager Konvention vom 14. Mai 1954.

- "No Mythologies To Follow" zeigt Blumenarrangements für die neun Kulturgüter der Stadt Karlsruhe, die unter Schutz der Haager Konvention stehen.

- Beschreibung (en)

- “No Mythologies To Follow” shows flower arrangements for the nine cultural assets of the city of Karlsruhe that are protected by the Hague Convention.

The Convention is a treaty under international law that was brought into being by UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in 1954 as a result of the experiences of previous world wars. It provides (in)movable

cultural property under protection in the event of armed conflict. This means that the listed buildings may not be looted or attacked by member states in the event of war, as “any damage to cultural property, regardless of the people to whom it belongs, means damage to the cultural heritage of all mankind.” The selection criteria for cultural property worthy of protection are not always clear and show that culture and its evaluation are always linked to the respective society and its understanding of the times.

is bound to the respective society and its understanding of time. According to the Hague Convention, there are cultural assets whose “preservation (...) is of great importance to all peoples of the world.”

In the exhibition, the flower arrangements become actors that stand for a different approach to cultural assets. They articulate transience.

Quotes from: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict - Hague Convention of May 14, 1954.

- “No Mythologies To Follow” shows flower arrangements for the nine cultural assets of the city of Karlsruhe that are protected by the Hague Convention.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Harald Bogdan

- Michael Clegg

- Anja Dorn

- Pham Minh Duc

- Friedemann Dupelius

- Lotte Effinger

- Susan Funk

- Hasan Halilovic

- Korbinian Herlein

- Erika Hoth

- Katharina Hoth

- Burkhard Hoth

- Achim Kaltwasser

- Wilfried Kuehn

- Barbara Kuon

- Gisbert Laaber

- Armin Linke

- Henrike Mall

- Isabel Mehl

- Nicolas Rauch

- Gerald Reinhardt

- Christiane Riedel

- Thomas Rustemeyer

- Martina Stern

- Felicitas Wetzel

- Tobias Wootton

- Emre Yilmaz

- Ort: Institution

- Ort

- Ausstellungsraum EG

- Stadt

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- No Mythologies To Follow

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 6 6

Nichts, was uns passiert oder Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage

- Titel

- Nichts, was uns passiert oder Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage

- Titel (en)

- Nothing that happens to us or Sufficient reason to file a public complaint

- Untertitel

- Hörstück und (Körper-) Übung eines Dialogs

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Audio piece and (physical) exercise of a dialog

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit „Nichts, was uns passiert“ oder „Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage“ thematisiert den Umgang mit sexueller Gewalt in unserer Gesellschaft. Sie fragt, wie und vor allem ob wir durch unsere Sozialisierung gelernt haben, über sexuelle Gewalt zu sprechen. Sie fragt nach dem Vermögen, uns diese Art von Gewalt in unserem eigenen Umfeld (Familie, Freundeskreis, Arbeitsgemeinschaft, u.a.) vorzustellen und danach, warum Erzählungen über sexuelle Gewalt meist in der Ferne, im Abstrakten verortet werden.

- Beschreibung (en)

- The work "Nichts, was uns passiert" (Nothing that happens to us) or "Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage" (Sufficient reason to file a public complaint) addresses how we deal with sexual violence in our society. It asks how and, above all, whether we have learned to talk about sexual violence through our socialization. It asks about our ability to imagine this kind of violence in our own environment (family, circle of friends, work community, etc.) and why stories about sexual violence are usually located in the distance, in the abstract.

- Kategorie

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Titel

- Nichts, was uns passiert oder Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 4

Mythos Großstadt

- Titel

- Mythos Großstadt

- Titel (en)

- The myth of the big city

- Untertitel

- Untersuchungen zur Stadtwahrnehmung in der Fotografie am Beispiel von Eugène Atget, Berenice Abbott und Andreas Feininger

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Paris – New York, zwei Städte, deren Namen eine Flut von Begriffen, Bildern und Assoziationen in unserem Inneren auslösen. Zwei Weltstädte, die unterschiedlicher kaum sein können. Die eine, die verträumte Stadt an der Seine, gilt als das Mekka der Liebenden, ist der Inbegriff für Kunst und Kultur, war Sitz von Königen und Kaisern wir Ludwig XIV. oder Napoleon und blutiger Schauplatz zahlreicher Revolutionen. Sie ist geprägt von einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte und verkörpert schlichtweg das, was man heute mit französischer Lebensart verbindet. Die andere, 'die wunderbare Katastrophe', wie Le Corbusier sie nennt, besticht durch ihre schier unerschöpfliche Energie und Wandlungsfähigkeit, ihre spektakuläre Hochhausarchitektur und ihre multikulturelle Gesellschaft. Ihr Name steht für Freiheit und Selbstverwirklichung. Sie ist die Hauptstadt des Kapitalismus, aber auch ein Ort extremer sozialer Gegensätze und krimineller Energien.

Das Großstadtleben beider ist legendär und es verwundert daher nicht, dass sowohl Paris als auch New York schon früh im Brennpunkt künstlerischen bzw. fotografischen Interesses standen.”

- „Paris – New York, zwei Städte, deren Namen eine Flut von Begriffen, Bildern und Assoziationen in unserem Inneren auslösen. Zwei Weltstädte, die unterschiedlicher kaum sein können. Die eine, die verträumte Stadt an der Seine, gilt als das Mekka der Liebenden, ist der Inbegriff für Kunst und Kultur, war Sitz von Königen und Kaisern wir Ludwig XIV. oder Napoleon und blutiger Schauplatz zahlreicher Revolutionen. Sie ist geprägt von einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte und verkörpert schlichtweg das, was man heute mit französischer Lebensart verbindet. Die andere, 'die wunderbare Katastrophe', wie Le Corbusier sie nennt, besticht durch ihre schier unerschöpfliche Energie und Wandlungsfähigkeit, ihre spektakuläre Hochhausarchitektur und ihre multikulturelle Gesellschaft. Ihr Name steht für Freiheit und Selbstverwirklichung. Sie ist die Hauptstadt des Kapitalismus, aber auch ein Ort extremer sozialer Gegensätze und krimineller Energien.

- Beschreibung (en)

- "Paris - New York, two cities whose names trigger a flood of concepts, images and associations within us. Two cosmopolitan cities that could hardly be more different. One, the dreamy city on the Seine, is considered the Mecca of lovers, is the epitome of art and culture, was the seat of kings and emperors such as Louis XIV and Napoleon and the bloody scene of numerous revolutions. It is characterized by more than two thousand years of history and simply embodies what is associated with the French way of life today. The other, 'the marvelous catastrophe', as Le Corbusier called it, captivates with its sheer inexhaustible energy and adaptability, its spectacular high-rise architecture and its multicultural society. Its name stands for freedom and self-realization. It is the capital of capitalism, but also a place of extreme social contrasts and criminal energy.

The big city life of both is legendary and it is therefore not surprising that both Paris and New York were the focus of artistic and photographic interest early on."

- "Paris - New York, two cities whose names trigger a flood of concepts, images and associations within us. Two cosmopolitan cities that could hardly be more different. One, the dreamy city on the Seine, is considered the Mecca of lovers, is the epitome of art and culture, was the seat of kings and emperors such as Louis XIV and Napoleon and the bloody scene of numerous revolutions. It is characterized by more than two thousand years of history and simply embodies what is associated with the French way of life today. The other, 'the marvelous catastrophe', as Le Corbusier called it, captivates with its sheer inexhaustible energy and adaptability, its spectacular high-rise architecture and its multicultural society. Its name stands for freedom and self-realization. It is the capital of capitalism, but also a place of extreme social contrasts and criminal energy.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2003

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Titel

- Mythos Großstadt

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2003 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 16.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2

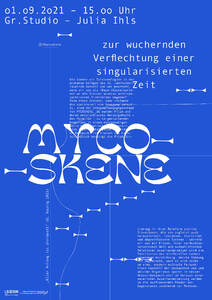

MYCOSKENE

- Titel

- MYCOSKENE

- Titel (en)

- Mycoskene

- Untertitel

- Zur wuchernden Verflechtung einer singularisierten Zeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Or on the rampant interweaving of a singularized time

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- MYCOSKENE ist eine material-theoretische Verflechtung rund um das Thema Mycelium, dem unterirdischen Hyphengeflecht der Pilze. Ob als sozio-philosophische Metapher, Bau- und Gestaltungsmaterial oder in Form einer multi-medialen Rauminstallation – in ihrer Arbeit folgte die Szenografin und Konzepterin Julia Ihls über 8 Monate den fein verwobenen Strukturen jener Organismen, die durch ihre eigene Zeitlichkeit und Qualitäten zu maßgeblichen Co-Gestaltenden wurden.

- Beschreibung (en)

- MYCOSKENE is a material-theoretical interweaving around the theme of mycelium, the subterranean network of hyphae of fungi. Whether as a socio-philosophical metaphor, building and design material or in the form of a multi-media spatial installation - in her work, scenographer and conceptual designer Julia Ihls followed the finely interwoven structures of these organisms for over 8 months, which became decisive co-creators through their own temporality and qualities.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.09.2021 - 03.09.2021

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- MYCOSKENE

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 11

„Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Titel

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ ist eine Installation über Straßenbahnoberleitungen. Sie setzt sich mit Infrastrukturen im öffentlichen Raum auseinander, die für uns im Alltag essenziell sind, die wir aber gelernt haben auszublenden. Sie soll diesen scheinbar banalen, anonymen Zweckbauten einen Wert verleihen und auf sie aufmerksam machen.

Oberleitungen sind in einer Stadt mit vielen Straßenbahnen, wie Karlsruhe, wenn man sich auf der Straße bewegt, immer da. Alles, was man im öffentlichen Raum sieht, sieht man durch das Netz der Oberleitungen. Sie sind allgegenwärtig und ein wichtiger Bestandteil der täglichen Fortbewegung, doch die meisten Leute blenden das im alltäglichen Leben aus. Und das ist kein Zufall: die Stadt schreibt vor, Oberleitungen so zu planen, dass sie möglichst unauffällig sind und in ihrer Umgebung untergehen. Es gibt keine Wertschätzung dafür, wie viel Technik und Material dahinter steckt, dass man sich mit der Straßenbahn durch die Stadt bewegen kann.

Auf diese Themen soll die Installation aufmerksam machen. Ich habe durch diese Arbeit einen intensiven Blick auf Oberleitungen bekommen und wollte diesen durch meine Installation teilen.

In der Installation „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ steht man, unter dem im Maßstab 1:26, aus blauen Seilen nachgebildeten, freischwebenden Muster, einer großen Kreuzung in Karlsruhe. Auf der Leinwand läuft ein Stop Motion Video, das alltägliche Momentaufnahmen und Blicke in Bewegung auf die Oberleitungen zeigt.

Aus drei verschiedenen Richtungen kommen Sounds. Einmal die Klänge der Bahnen, denen man auch auf einer Kreuzung zuhören könnte, und dann von rechts und links, zwei verschiedene Blickwinkel, von verschiedenen Personen auf das Thema Oberleitungen. Eins ist der technische Blick von einer Person, die mit Oberleitungen arbeitet, und der andere ist meiner, ein eher poetischer Blick den ich auf die bildliche Ebene der Oberleitungen gewonnen habe. Die eine Seite sagt, dass die Oberleitungen möglichst unauffällig sein sollen, um nicht aufzufallen, und die andere sagt, schaut nach oben, schaut was da alles hängt.

Die Installation soll den Blick der Leute, die sie anschauen, in Zukunft etwas öfter nach oben auf die Oberleitungen lenken

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“ ist eine Installation über Straßenbahnoberleitungen. Sie setzt sich mit Infrastrukturen im öffentlichen Raum auseinander, die für uns im Alltag essenziell sind, die wir aber gelernt haben auszublenden. Sie soll diesen scheinbar banalen, anonymen Zweckbauten einen Wert verleihen und auf sie aufmerksam machen.

- Beschreibung (en)

- “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt” is an installation about tram overhead lines. It explores infrastructures in public spaces that are essential to our everyday lives but which we have learnt to ignore. It is intended to give these seemingly banal, anonymous functional structures a value and draw attention to them.

In a city with a lot of trams, like Karlsruhe, overhead lines are always present when you move along the street. Everything you see in public space is seen through the web of overhead lines. They are omnipresent and essential to everyday transport, however most people ignore them in their day to day lives. And this is no coincidence: the city requires overhead lines to be planned in such a way that they are as discreet as possible and blend into their surroundings. There is no appreciation of how much technology and material goes into getting a tram through the city.

The installation is intended to draw attention to this topic. This work and research has allowed me an immersive view of overhead lines, which I wanted to share and visualise through my installation.

In the installation “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt”, one stands and moves under the free-floating pattern of a large intersection in Karlsruhe, modelled on a scale of 1:26 using blue ropes. A stop motion video runs on the projection screen, showing everyday snapshots and views of the overhead lines in motion.

Sounds come from three different directions. Firstly, the sounds of the trains, which you could also listen to at a crossing, and then from the right and left, two different perspectives, from different people on the subject of overhead lines. One is the technical view of a person who works with overhead lines, and the other is mine, a more poetic view that I have gained of the visual level of the overhead lines. One side says that the overhead lines should be as subtle as possible in order not to attract attention, and the other says, look up, see what's hanging there.

With my installation I hope to draw people’s attention to the overhead lines that play such an important yet invisible role in our daily lives.

- “Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt” is an installation about tram overhead lines. It explores infrastructures in public spaces that are essential to our everyday lives but which we have learnt to ignore. It is intended to give these seemingly banal, anonymous functional structures a value and draw attention to them.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 24.04.2025

- Ort

- Lichthof drei

- Titel

- „Meine Zuständigkeit hört auf, da wo der Strom kommt“

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

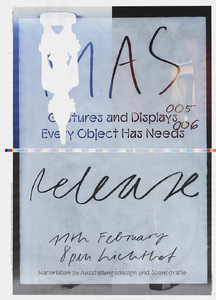

MAS

- Titel

- MAS

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

- Beschreibung (en)

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the Department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. Materials on Exhibition Design and Scenography is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Seit 2016

Heft 1: Judith Barry

Heft 2: Stanislaw Zamecznik

Heft 3: László Moholy-Nagy

Heft 4: Jan van Toorn

Heft 5: Gestures and Displays

- Seit 2016

- Titel

- MAS

- Projektleiter/in

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 6 1

Letters of Dissent

- Titel

- Letters of Dissent

- Titel (en)

- Letters of Dissent

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Mein Diplomprojekt mit dem Titel „LETTERS OF DISSENT“ hatte zum Ziel, praktische und zugängliche Mittel des nächtlichen Protests zu erforschen. Dieses Projekt, das sich mit der Wechselbeziehung von Geschichtenerzählen und Punk-Einflüssen befasst, soll durch künstlerische Intervention ein Schlaglicht auf soziale und politische Themen werfen. Es handelt sich um selbst geschriebene Erzählungen, die in einer auf optimale Lesbarkeit ausgelegten Schriftart verfasst sind. Die Einfachheit der verwendeten Technik sorgt für Tragbarkeit und Zugänglichkeit. Das Engagement der Gemeinschaft ist integraler Bestandteil des Werks, das sowohl als Lasercut- als auch als 3D-Druckversion vorliegt und als Open-Source-Initiative zur Verfügung gestellt wird. Die Gesamtästhetik ist von auffallender Helligkeit geprägt und schafft eine visuell beeindruckende und deutlich wahrnehmbare Präsenz. Neben der Hauptdiplomarbeit ist es erforderlich, neuere Arbeiten in einer Ausstellung zu präsentieren, in der sorgfältig ausgewählte Projekte vorgestellt werden. In dem Bemühen, das Ausstellungsdesign auf das übergreifende Thema des Diplomprojekts abzustimmen, zielte der Designansatz darauf ab, wesentliche Prinzipien wie Zugänglichkeit, Abfallminimierung und eine ephemere Pop-up-Sensibilität zu verkörpern.

- Beschreibung (en)

- My diploma project titled "LETTERS OF DISSENT," aimed to explore practical and approachable means of protesting during the nighttime. Delving into the interrelation of storytelling and punk influence, this project seeks to cast a spotlight on social and political subjects through artistic intervention. It involves self-written narratives, utilising a font designed for optimal readability. The simplicity of the technique employed ensures portability and accessibility. Community engagement is integral, using both a lasercut and 3D-print version of the work, which is made available as an open-source initiative. The overall aesthetic is marked by striking brightness, creating a visually impactful and overtly noticeable presence. In addition to the primary diploma project, it is required to showcase recent works in an exhibition, featuring carefully chosen projects. In an effort to align the exhibition design with the overarching theme of the diploma project, the design approach aimed to encapsulate essential principles such as accessibility, waste minimisation, and an ephemeral, pop-up sensibility.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 03.11.2023

- Titel

- Letters of Dissent

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 1 11