Honey

Benachbarte Sets (127)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

127 Inhalte

- Seite 1 von 11

Zweitausend Prozent GEILER

- Titel

- Zweitausend Prozent GEILER

- Titel (en)

- two thousand percent nicer

- Untertitel

- Über kreative Arbeit und Familie

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- About creative work and family

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Zweitausend Prozent GEILER – Über kreative Arbeit und Familie" setzt sich mit dem Thema Mutterschaft auseinander. Hierbei liegt der Fokus vor allem auf arbeitenden Müttern in der Kreativbranche. Mutterschaft ist in Arbeitskontexten oftmals mit negativen Vorurteilen behaftet, denen sich dieses Buch stellt, indem es die guten Aspekte von Mutterschaft und ihren Wert für Arbeitswelt und Gesellschaft thematisiert. In Interviews kommen 14 Mütter und ein Vater zu Wort, die ihre Erfahrungen und Perspektiven teilen. Umrahmt werden die Interviewaussagen von Illustrationen und einem Essay der Designjournalistin Zosia Swidlicka aus London. In einem Glossar können die herausgearbeiteten Aspekte nachgeschlagen werden.

- Beschreibung (en)

- “Zweitausend Prozent GEILER - Über kreative Arbeit und Familie” deals with the topic of motherhood. The focus here is primarily on working mothers in the creative industry. Motherhood is often associated with negative prejudices in work contexts, which this book confronts by addressing the good aspects of motherhood and its value for the world of work and society. In interviews, 14 mothers and one father share their experiences and perspectives. The interview statements are framed by illustrations and an essay by design journalist Zosia Swidlicka from London. A glossary provides information on the aspects discussed.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juli 2024

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 13,5cm x 19cm x 1,3cm (BHT)

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Zweitausend Prozent GEILER

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 22.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 21

WWWE

- Titel

- WWWE

- Titel (en)

- WWWE

- Untertitel

- World Women Wrestling Entertainment

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- World Women Wrestling Entertainment

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- WWWE ist eine 40-minütige, performative Wrestlingshow im öffentlichen Raum. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen, deren Crew, eine Band* und eine Moderatorin, die sich gemeinsam mit dem Publikum im Wrestling ausprobieren und die gesellschaftliche Tabuisierung von wütenden Frauen im Ring verhandeln. Wie im Schaukampf üblich, sind die Handlungsabläufe teilweise improvisiert und werden mit Showelementen und Storylines angereichert.

- Beschreibung (en)

- WWWE is a 40-minute performative wrestling show in public space. The focus is on two women, their crew, a band* and a presenter who try their hand at wrestling together with the audience and negotiate the social taboo of angry women in the ring. As is usual in exhibition wrestling, the action is partly improvised and enriched with show elements and storylines.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.09.2019, 19 Uhr, Live

- Mitwirkende

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Sponsoring: Bulldog Gym Karlsruhe, Hfg Karksruhe, Kulturbüro Karlsruhe LBBW Bank

- Sponsoring: Bulldog Gym Karlsruhe, Hfg Karksruhe, Kulturbüro Karlsruhe LBBW Bank

- Titel

- WWWE

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 13.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

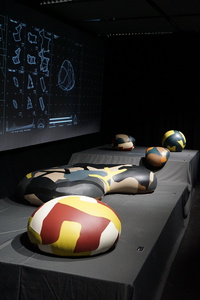

Wrapping Waste

- Titel

- Wrapping Waste

- Titel (en)

- Wrapping Waste

- Untertitel

- Generative Design-Tools für die Verwertung von Lederverschnitt

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Generative design tools for the reuse of leather waste

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

Viel zu lange mussten sich natürliche Materialien starren Vorlagen unterordnen: Wir schneiden zu, wir kürzen, wir verwerfen – wir erzeugen Verschnitt durch Design.

Was wäre, wenn sich Technologie endlich der Natur anpassen könnte – und nicht umgekehrt?

Algorithmen können unreguläre Materialien und den Verschnitt als eine neue Ressource verwenden. Es geht dabei nicht nur um Effizienz; es geht darum, die Produkt-Ästhetik neu zu definieren – Schönheit in der natürlichen Variation und den natürlichen Fehlern zu sehen und zu erkennen, dass ein gutes Produkt am besten attraktiv, nachhaltig aber vor allem auch skalierbar ist.

Ich habe Algorithmen entwickelt, die Polsterobjekte aus digitalisiertem Lederabfall generieren. Dieses Programm kann gewünschte Objekte direkt anhand verschiedener Designrichtlinien und Parameter erstellen und nutzt dabei jedes Lederstück zu fast 90% im Durchschnitt aus. Es entsteht ein auf das Material zugeschnittenes Design.

Danach habe ich es selbst ausprobiert und eine Serie von wassertropfenförmigen Polstermöbeln hergestellt. Das Material wurde von der Möbelfirma MOROSO und einer deutschen Polsterfirma gesponsort.

- Fast eine halbe Milliarde m² Leder weltweit endet jedes Jahr als Verschnitt in der Polsterproduktion.

- Beschreibung (en)

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

For so long, natural materials have been forced to conform to rigid templates: We trim, we crop, we discard - we create waste by design.

What if technology could finally adapt to nature and not the other way around?

Using algorithms to find hidden potential in imperfect materials. This is more than efficiency; it's about redefining the product aesthetic, to see beauty in variation and to recognize that the most attractive design is one that is both: sustainable and scalable.

I have created such algorithms that generate upholstery objects from leather waste, which has been digitalized. This program can directly create desired objects based on a variety of design guidelines, parameters and constraints. It utilizes each leather piece up to 90% in average. The outcome is a design that is 100% based on the material's shape.

Afterwards I have tried it myself and made a series of upholstered furniture from leather waste. The leather was sponsored by MOROSO, the filling by a german upholstery company.

- Nearly half a billion square meters of global leather ends up as offcuts on upholstery production every year.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025

- Dank an

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- Digitale Arbeit, Pythoncode, Grasshopper, Nähen, Polstern

- Abmessungen

- 205cm x 130cm x 42cm / 50cm x 50cm x 32cm / 78cm x 78cm x 40cm und kleinere.

- Ort: Institution

- Ort

- Glaskubus, 2. OG, Raum 208

- Stadt

- Land

- Titel

- Wrapping Waste

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 19

"Why do you make films?"

- Titel

- "Why do you make films?"

- Untertitel

- Präsentation und Ausstellung des Gideon Bachmann Archivs

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Interview-Archiv von Filmkritiker und Filmemacher Gideon Bachmann beinhaltet in etwa 500 Interviews mit bekannten Filmpersönlichkeiten, die in den Jahren zwischen 1954 und 2011 geführt wurden, und seit einigen Jahren am ZKM beheimatet ist. In den halbstündigen Gesprächen geht es Gideon Bachmann um nichts weniger als: "Why you make films? What you expect from the audience? Why you think audience is going to films? To what extent they expect to see the truth and to what extent they expect to see dreams, to what extent they expect to see other people, and to what extent they expect to see themselve?"

Auf dem diesjährigen Rundgang werden sechs ausgewählte Interviews präesentiert, und passende Filme der interviewten Filmemacher an den Abenden im blauen Salon vorgeführt.

Vorführung der Tonbänder in englischer Sprache, Raum 305, Freitag und Samstag, zwischen 15 Uhr und 19Uhr, jeweils zur vollen Stunde

Filmvorführungen (in Originalversionen mit Untertitel), blauer Salon, Donnerstag, Freitag und Samstag, 21 Uhr

- Das Interview-Archiv von Filmkritiker und Filmemacher Gideon Bachmann beinhaltet in etwa 500 Interviews mit bekannten Filmpersönlichkeiten, die in den Jahren zwischen 1954 und 2011 geführt wurden, und seit einigen Jahren am ZKM beheimatet ist. In den halbstündigen Gesprächen geht es Gideon Bachmann um nichts weniger als: "Why you make films? What you expect from the audience? Why you think audience is going to films? To what extent they expect to see the truth and to what extent they expect to see dreams, to what extent they expect to see other people, and to what extent they expect to see themselve?"

- Schlagworte

- Datierung

- 13.07.2017 - 16.07.2017

- Ort

- HfG Karlsruhe, Raum 305

- Stadt

- Land

- Titel

- "Why do you make films?"

- Importiert am

- 21.02.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 46

Who cares?

- Titel

- Who cares?

- Titel (en)

- Who Cares?

- Untertitel

- Digitale Sozialität, Infrastrukturen der Fürsorge und konviviale Technologien

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Digital sociality, care infrastructure and convivial technology

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Hackerkultur verbindet Theorie und Praxis (nach hand-on Prinzipien) und einen neuen Ansatz für Kulturmaterialien ("information wants to be free"), der nicht nur eine andere Epistemologie, sondern auch einen neuen politischen Diskurs über Digitalität, Geräte und Menschen impliziert. Das Verhältnis zwischen Technik und Politik dieser Gruppe wird im ersten Kapitel analysiert: Zuerst wird die Entstehung proprietärer Software betrachtet, dann die Unterschiede zwischen Open Source und freier Software, und wie im letzten die Privateigentum und die soziale Beziehung zwischen Programmen, Benutzern und Entwicklern radikal in Frage gestellt werden. Später wird diese Beziehung anhand von Hanna Arendts 'Die conditio humana' in Bezug auf Arbeit, Herstellen und Handlen, Notwendigkeit und Freiheit, die die Bedingungen für Politik schaffen, weiter diskutiert. Im zweiten Kapitel wird das Konzept der Konvivialität (Ivan Illich) vorgestellt und diskutiert. Diese Idee wird später in der Wartung als infrastrukturelle Vorsorge weiterentwickelt und als ein zentrales Element digitaler Technologien vorgeschlagen, das weiter diskutiert werden sollte. Diese Konstellation des Denkens und Handelns, des Spielens und Lernens, des Experimentierens und der Übernahme von Verantwortung sowie der Politik und der sozialen Beziehungen sollte in der Technologiedebatte eine wichtige Rolle spielen.

- Beschreibung (en)

- Hacker culture connects theory and praxis (following hand-on principles) and a new approach to culture materials ("information wants to be free"), that implies not only a different epistemology, but also a new political discourse on digitality, devices, and people. The relation between technic and politic of this group is analyzed in the first chapter: first focusing on the emergence of proprietary software; then considering the differences between open source and free software, the last one challenging radically the notion of private property and the social relation among programs, users, and developers. Later on, reading Hanna Arendts 'The Human condition, the relation will be further discussed in terms of labor, work and action, necessity and freedom, which establish the conditions for politics. In the second chapter, the concept of conviviality (Ivan Illich) is introduced and discussed. This idea is later developed in maintenance as infrastructural care and proposed as a central element of digital technologies that should be further discussed. This constellation of thinking and acting, playing and learning, experimenting and taking responsibility, as well as politics and social relations should play a prominent role in the debate about technology.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.03.2023

- Sprache

- Titel

- Who cares?

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 4

weisse vernunft – siedlungsbau der 20er jahre

- Titel

- weisse vernunft – siedlungsbau der 20er jahre

- Untertitel

- architektur und lebensentwurf im neuen bauen

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die CD-ROM thematisiert den modernen Siedlungsbau der 20er Jahre, der zwischen 1925 und 1931 im Rahmen des Neuen Bauens in Deutschland entstanden ist. Ausgangspunkt ist die 1929 in Karlsruhe-Rüppurr unter der künstlerischen Leitung von Walter Gropius und Otto Haesler errichtete Dammerstock-Siedlung. Sie wird hier zum Anlaß eines umfangreichen, interaktiv begehbaren und multimedial erschlossenen Rundgangs durch dieses wesentliche Kapitel der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Errungenschaften und Modelle des modernen Siedlungsbaus werden nicht nur aus architektonischer und städtebaulicher Sichtweise präsentiert. Eine Reihe von Exkursionen führen darüber hinaus in das soziale, politische und kulturelle Umfeld: Aspekte wie beispielsweise der Neue Mensch und die Neue (Haus-)Frau, Architekturfotografie und Typografie, Wohnungsbaupolitik und Konstruktionsgeschichte bilden die Anknüpfungspunkte für weitgespannte thematische Bögen und inhaltliche Assoziationsketten.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 1999

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- weisse vernunft – siedlungsbau der 20er jahre

- Importiert am

- 24.02.2017

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 44

Wave Talk

- Titel

- Wave Talk

- Autor/in

- Beschreibung (de)

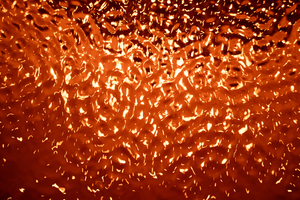

- Die Arbeit "Wave Talk" umfasst eine interaktive Kunstinstallation mit drei Objekten, die sich mit der tiefen philosophischen Frage der Selbsterkenntnis und der wechselseitigen Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beschäftigt. Hinterfragt wird die Idee der Identität und Realität: Wie nehmen wir uns selbst wahr und wie wird diese Wahrnehmung durch unsere Umgebung, Handlungen und Worte verändert? Alle Objekte arbeiten mit der Darstellung von Sound (Kymatik). Die Frequenzen setzen das Material in Bewegung und verändern den Ist-Zustand. Die Installation lädt so den Betrachter ein zum Staunen, Besinnen, Meditieren und Erkennen, dass das Selbst nicht statisch, sondern dynamisch ist – ständig im Wandel, geformt und verzerrt durch äußere Einflüsse. Diese Verzerrungen spiegeln wider, wie unser Selbstbild und unsere Realität durch soziale, emotionale und körperliche Resonanzen beeinflusst werden. "Wave Talk" vermittelt die Idee, dass unsere Interaktionen mit der Umwelt eine ständige, nicht verbale Kommunikation darstellen – eine Art stiller Dialog, der die Veränderlichkeit und Sensibilität unserer Wahrnehmung symbolisiert.

Die Objekte:

1. Spiegel: Selbstreflexion und Resonanz

Ein runder Spiegel, der durch einen Näherungssensor und einen Körperschallwandler sanft zu vibrieren beginnt, wenn der Betrachter sich nähert. Die feine Vibration symbolisiert die subtile Resonanz zwischen Mensch und Umgebung und die fragile, fließende Natur der Selbstwahrnehmung – das Selbstbild verändert sich ständig im Austausch mit der Umwelt.

2. Wasserschale: Stimme und Resonanz

Ein kleineres Becken, dessen Wasser durch die Stimme des Betrachters in Schwingung gerät. Die Schwingungen stehen für die Kraft des inneren Ausdrucks, der sich im Außen manifestiert. Worte und Gedanken erzeugen Resonanzen, die sowohl die physische als auch die soziale Welt prägen – in jeder Schwingung offenbart sich die Tiefe des Moments.

3. Wasserbecken (120 cm Durchmesser): Berührung und Schwingung

Ein großes Becken, das auf Berührung reagiert und Wellen über die Wasseroberfläche schickt. Jede Berührung setzt Resonanzen frei, die sich ausbreiten und die Umgebung beeinflussen. Das Objekt verdeutlicht, dass selbst kleinste Handlungen Spuren in der Welt hinterlassen – ein stilles Gespräch zwischen uns und der Unendlichkeit.

- Die Arbeit "Wave Talk" umfasst eine interaktive Kunstinstallation mit drei Objekten, die sich mit der tiefen philosophischen Frage der Selbsterkenntnis und der wechselseitigen Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beschäftigt. Hinterfragt wird die Idee der Identität und Realität: Wie nehmen wir uns selbst wahr und wie wird diese Wahrnehmung durch unsere Umgebung, Handlungen und Worte verändert? Alle Objekte arbeiten mit der Darstellung von Sound (Kymatik). Die Frequenzen setzen das Material in Bewegung und verändern den Ist-Zustand. Die Installation lädt so den Betrachter ein zum Staunen, Besinnen, Meditieren und Erkennen, dass das Selbst nicht statisch, sondern dynamisch ist – ständig im Wandel, geformt und verzerrt durch äußere Einflüsse. Diese Verzerrungen spiegeln wider, wie unser Selbstbild und unsere Realität durch soziale, emotionale und körperliche Resonanzen beeinflusst werden. "Wave Talk" vermittelt die Idee, dass unsere Interaktionen mit der Umwelt eine ständige, nicht verbale Kommunikation darstellen – eine Art stiller Dialog, der die Veränderlichkeit und Sensibilität unserer Wahrnehmung symbolisiert.

- Beschreibung (en)

- The work ‘Wave Talk’ comprises an interactive art installation with three objects that deals with the deep philosophical question of self-knowledge and the reciprocal relationship between the individual and the environment. It scrutinises the idea of identity and reality: how do we perceive ourselves, and how is this perception changed by our surroundings, actions, and words? All objects work with the representation of sound (cymatics). The frequencies set the material in motion and change the actual state. The installation thus invites the viewer to marvel, reflect, meditate, and recognise that the self is not static but dynamic—constantly changing, shaped, and distorted by external influences. These distortions reflect how our self-image and our reality are influenced by social, emotional, and physical resonances. ‘Wave Talk’ conveys the idea that our interactions with the environment are a constant, non-verbal communication—a kind of silent dialogue that symbolises the mutability and sensitivity of our perception.

The objects:

1. Mirror: Self-Reflection and Resonance

A round mirror that begins to vibrate gently when the viewer approaches, triggered by a proximity sensor and a tactile transducer. This subtle vibration symbolises the delicate resonance between human and environment, highlighting the fragile, fluid nature of self-perception—constantly shifting in interaction with the world.

2. Small Water Basin: Voice and Resonance

A smaller basin where the water is set in motion by the viewer's voice. The ripples represent the power of inner expression manifesting in the outer world. Words and thoughts create resonances that shape both the physical and social realms—in every vibration, the depth of the moment is revealed.

3. Large Water Basin (120 cm diameter): Touch and Vibration

A large basin that responds to touch by sending waves across the water’s surface. Every touch releases resonances that ripple outward, impacting the surroundings. This piece illustrates that even the smallest actions leave traces in the world—a silent conversation between us and infinity.

- The work ‘Wave Talk’ comprises an interactive art installation with three objects that deals with the deep philosophical question of self-knowledge and the reciprocal relationship between the individual and the environment. It scrutinises the idea of identity and reality: how do we perceive ourselves, and how is this perception changed by our surroundings, actions, and words? All objects work with the representation of sound (cymatics). The frequencies set the material in motion and change the actual state. The installation thus invites the viewer to marvel, reflect, meditate, and recognise that the self is not static but dynamic—constantly changing, shaped, and distorted by external influences. These distortions reflect how our self-image and our reality are influenced by social, emotional, and physical resonances. ‘Wave Talk’ conveys the idea that our interactions with the environment are a constant, non-verbal communication—a kind of silent dialogue that symbolises the mutability and sensitivity of our perception.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.10.2024

- Titel

- Wave Talk

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 03.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 34

Wavebreaker

- Titel

- Wavebreaker

- Titel (en)

- Wavebreaker

- Untertitel

- Schallabsorbierende Fliesen

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Sound absorbing tiles

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wavebreaker ist ein modulares Fliesensystem, das entwickelt wurde, um Lärm in U-Bahn-Stationen wirksam zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern. Die aus robuster Keramik gefertigten Fliesen werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und lassen sich dadurch flexibel an verschiedene räumliche Situationen anpassen. Ihre Form orientiert sich an Schallwellen, wodurch sie nicht nur akustisch, sondern auch visuell zur Beruhigung des Raumes beitragen. Unterstützt wird dieser Effekt durch eine blaue Glasur, welche die ruhige Wirkung zusätzlich verstärkt.

Die schallabsorbierende Wirkung entsteht durch integrierte Helmholtz-Resonatoren und Schalldiffusoren, welche gezielt bestimmte Frequenzen aufnehmen, ohne dass poröse Materialien notwendig sind. Dies geschieht, indem der Schall in kleine Schlitze der Fliese eindringt und im Inneren in Hohlkammern resoniert und somit gedämpft wird. So wird der Umgebungslärm effektiv verringert, was zu einer entspannteren Atmosphäre im oft hektischen U-Bahn-Alltag führt. Dank ihres modularen und anpassungsfähigen Aufbaus eignen sich die Fliesen sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung bestehender Stationen.

- Wavebreaker ist ein modulares Fliesensystem, das entwickelt wurde, um Lärm in U-Bahn-Stationen wirksam zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern. Die aus robuster Keramik gefertigten Fliesen werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und lassen sich dadurch flexibel an verschiedene räumliche Situationen anpassen. Ihre Form orientiert sich an Schallwellen, wodurch sie nicht nur akustisch, sondern auch visuell zur Beruhigung des Raumes beitragen. Unterstützt wird dieser Effekt durch eine blaue Glasur, welche die ruhige Wirkung zusätzlich verstärkt.

- Beschreibung (en)

- Wavebreaker is a modular tile system designed to effectively reduce noise in subway stations and noticeably improve the quality of stay. The tiles are made of durable ceramic and produced using 3D printing, which allows them to be flexibly adapted to different spatial conditions. Their shape is inspired by sound waves, helping to calm the environment not only acoustically but also visually. This effect is further supported by a blue glaze, which enhances the overall sense of calm.

The sound-absorbing effect is achieved through integrated Helmholtz resonators and sound diffusers, which target and absorb specific frequencies without the need for porous materials. This happens as sound enters small slits in the tile and resonates within internal cavities, where it is effectively dampened. As a result, ambient noise is significantly reduced, leading to a more relaxed atmosphere in the often hectic environment of subway stations. Thanks to their modular structure, the tiles are suitable for both new constructions and the retrofitting of existing stations.

- Wavebreaker is a modular tile system designed to effectively reduce noise in subway stations and noticeably improve the quality of stay. The tiles are made of durable ceramic and produced using 3D printing, which allows them to be flexibly adapted to different spatial conditions. Their shape is inspired by sound waves, helping to calm the environment not only acoustically but also visually. This effect is further supported by a blue glaze, which enhances the overall sense of calm.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Keramik 3D-Druck

- Abmessungen

- 15cm x 25cm x 5cm

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Wavebreaker

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 16

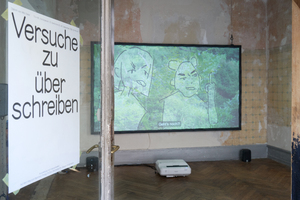

Versuche zu überschreiben

- Titel

- Versuche zu überschreiben

- Titel (en)

- Attempts to rewrite

- Untertitel

- Ausstellung mit drei Videoarbeiten: Auf dem Weg zum Bahnhof, Prolog: Im Zoo, Germania Girl - Konzert im Schloss!

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Exhibition with three video works: On the way to the station, Prologue: In the zoo, Germania Girl - Concert in the castle!

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Obszön, nerdy und aus Japan: Anime im Fernsehen zu schauen galt in vielen Haushalten in Deutschland als verrufen. Diese Rezeption von Anime entspricht zugleich den exotisierenden Stereotypen, die der (vorgeblich gesittete) Westen auf Japan projiziert. In ihrer Diplomarbeit nutzt Miki Feller Anime als Medium, um über anti-asiatischen Rassismus zu sprechen. Entstanden sind drei Videoarbeiten, die sie in ihrer Ausstellung „Versuche zu überschreiben“ gezeigt hat. Jedes Video erzählt eine eigene Geschichte, die in Karlsruhe spielt, unter anderem am Bahnhof, am Zoo und am Schloss. Es sind Versuche, eine vorherrschend weiße Umgebung zu beschreiben, sich dazu zu positionieren und davon zu distanzieren.

Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit folgenden Personen realisiert und ausgestellt: „Versuche zu überschreiben“ mit Max Mandery (Dramaturgische Beratung), Bruno Jacoby (Grafik), Leia Walz (Ausstellungsgestaltung), Jaya Demmer (Textil), Johannes Thimm und Lina Determann (Rampe) / „Auf dem Weg zum Bahnhof“ mit Bruno Jacoby (Grafik) / „Prolog: Im Zoo“ mit Sophia Stadler (Storyboard, Schnitt & Fotos) / „Germania Girl – Konzert im Schloss!“ mit Max Mandery (Dramaturgische Beratung), Bruno Jacoby (Grafik), Yun-Wen Liu (Fotos & Farbkorrektur), Vanessa Bosch (Musik), Ricarda Fischer (Musik & Sounddesign), Meret Bhend und Paulina Mimberg (Farbkorrektur), Luise Peschko (Dialog Editing) sowie Nele Faust, Alejandra Janus, Melanie Berner, Rita Andrulyte, Nini Lü, Jörg Stegmann, Laura Haak und Josefine Scheu (Stimmen).

- Obszön, nerdy und aus Japan: Anime im Fernsehen zu schauen galt in vielen Haushalten in Deutschland als verrufen. Diese Rezeption von Anime entspricht zugleich den exotisierenden Stereotypen, die der (vorgeblich gesittete) Westen auf Japan projiziert. In ihrer Diplomarbeit nutzt Miki Feller Anime als Medium, um über anti-asiatischen Rassismus zu sprechen. Entstanden sind drei Videoarbeiten, die sie in ihrer Ausstellung „Versuche zu überschreiben“ gezeigt hat. Jedes Video erzählt eine eigene Geschichte, die in Karlsruhe spielt, unter anderem am Bahnhof, am Zoo und am Schloss. Es sind Versuche, eine vorherrschend weiße Umgebung zu beschreiben, sich dazu zu positionieren und davon zu distanzieren.

- Beschreibung (en)

- Obscene, nerdy, and from Japan: In many German households, it was forbidden to watch anime on television. This perception of anime mirrors the exoticizing stereotypes projected onto Japan by the (allegedly civilized) West. In her diploma project, Miki Feller addresses anti-Asian racism in Germany by using anime as the medium. She created three video works and showcased them in the exhibition “Versuche zu überschreiben.” Each video tells a story set in Karlsruhe, for example, at the train station, the zoo, and the castle. These videos serve as attempts to describe a predominantly white environment, to position oneself in relation to it, and to distance oneself from it.

The videos were created and presented in collaboration with the following people: "Versuche zu überschreiben" with Max Mandery (dramaturgical consultation), Bruno Jacoby (graphics), Leia Walz (exhibition design), Jaya Demmer (textile), Johannes Thimm and Lina Determann (ramp) / "Auf dem Weg zum Bahnhof" with Bruno Jacoby (graphics) / "Prolog: Im Zoo" with Sophia Stadler (storyboard, editing & photos) / "Germania Girl - Konzert im Schloss!" with Max Mandery (dramaturgical consultation), Bruno Jacoby (graphics), Yun-Wen Liu (photos & color grading), Vanessa Bosch (music), Ricarda Fischer (music & sound design), Meret Bhend and Paulina Mimberg (color grading), Luise Peschko (dialog editing) as well as Nele Faust, Alejandra Janus, Melanie Berner, Rita Andrulyte, Nini Lü, Jörg Stegmann, Laura Haak, and Josefine Scheu (voice acting).

- Obscene, nerdy, and from Japan: In many German households, it was forbidden to watch anime on television. This perception of anime mirrors the exoticizing stereotypes projected onto Japan by the (allegedly civilized) West. In her diploma project, Miki Feller addresses anti-Asian racism in Germany by using anime as the medium. She created three video works and showcased them in the exhibition “Versuche zu überschreiben.” Each video tells a story set in Karlsruhe, for example, at the train station, the zoo, and the castle. These videos serve as attempts to describe a predominantly white environment, to position oneself in relation to it, and to distance oneself from it.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.09.2023 - 24.09.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Versuche zu überschreiben

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 04.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 9

Vakna

- Titel

- Vakna

- Titel (en)

- Vakna

- Untertitel

- Der menschliche Körper. Das Wiederentdecken. Das Akzeptieren. Das Erwachen

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der menschliche Körper.

Das Wiederentdecken.

Das Akzeptieren.

Das Erwachen.

Diese Gedanken sind der Beginn des Spiels Vakna, einer Gedankenwelt, die sich mit der Wahrnehmung und der Akzeptanz des unbekleideten menschlichen Körpers befasst und dadurch gesellschaftliche Einflüsse hinterfragt.

In dieser Gedankenwelt ist es dem/der Spieler/in möglich durch auffindbare Fragen und Aussagen mehr über sich selbst, die eigene Wahrnehmung, das eigene Verhalten, die eigene Moral und die eigenen rituellen Gedankengänge den menschlichen Körper betreffend herauszufinden.

Die Gedankenwelt Vakna erwacht gemeinsam mit der spielenden Person, welche vielleicht beginnt die eigene Wahrnehmung, das eigene Verhalten, die eigene Moral und die eigenen rituellen Gedankengänge den menschlichen Körper betreffend zu hinterfragen, für sich selbst und gegenüber anderen Menschen neu zu ordnen oder zu verändern.

Am Ende dieses Spiels hat jede Person für sich selbst zu entscheiden, ob das Wiedererwachen des Körpers und damit verbundene „Neu-Erleben“ der Welt ausprobiert oder gelebt werden möchte.

Auch sind die Fragen zu beantworten, wie mit der neugewonnen Akzeptanz und Wiederentdeckung umzugehen ist. Doch hat die spielende Person bei dieser Entscheidung sich nicht dem Spiel gegenüber zu verantworten, sondern sich selbst und den Mitmenschen der Gesellschaft.

Bei diesem Computerspiel handelt es sich um einen Single-Player im Bereich der Serious- und Educational-Games, das mit Tastatur und Maus gespielt werden kann.

- Der menschliche Körper.

- Beschreibung (en)

- The human Body.

The Rediscovery.

The Accepting.

The Awakening.

These thoughts are the beginning of the game Vakna, a world of thoughts that deals with the perception and acceptance of the human body without clothes, thereby questioning social influences.

In this world of thoughts it is possible for the player to find out more about himself, his own perception, his own behavior, his own morality and his own ritual thoughts concerning the human body through discoverable questions and statements.

Vakna awakens together with the player. The player begins to question the own perception, the own behavior, the own morality and the own ritual thought processes concerning the human body and perhaps to rearrange or change them for themselves and for other people.

At the end of this game, each person has to decide for himself whether the body's reawakening and the „re-experiencing“ of the world would be tried out or lived.

Also, the questions to be answered are how to deal with the newly gained acceptance and rediscovery. But in this decision, the player does not have to answer to the game, but to himself and the fellow human beings of society.

This computer game is a single player in the field of serious and educational games that can be played with a keyboard and a mouse.

- The human Body.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 21.11.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Computerspiel für Windows

- Abmessungen

- 3D

- Ort

- Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Vakna

- Importiert am

- 16.11.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 21

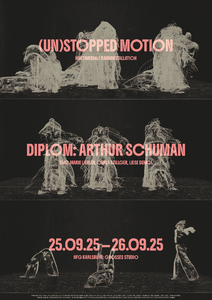

(Un)Stopped Motion

- Titel

- (Un)Stopped Motion

- Titel (en)

- (Un)Stopped Motion

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In dieser interdisziplinären Arbeit wird der schleichende Prozess der Selbstkontrolle als Reaktion auf äußere Störungen untersucht. Ausgangspunkt ist die Angst, einen Fehler zu begehen, die nicht mit einem sichtbaren Eingriff beginnt, sondern sich langsam in das Bewegungsrepertoire des Körpers einschreibt, bis sie schließlich zum Stillstand führt.

Die Performance wird aus mehreren Perspektiven gefilmt. Diese Aufnahmen aus verschiedenen Blickachsen eines überwachenden Apparats, werden in der Installation projiziert.

- In dieser interdisziplinären Arbeit wird der schleichende Prozess der Selbstkontrolle als Reaktion auf äußere Störungen untersucht. Ausgangspunkt ist die Angst, einen Fehler zu begehen, die nicht mit einem sichtbaren Eingriff beginnt, sondern sich langsam in das Bewegungsrepertoire des Körpers einschreibt, bis sie schließlich zum Stillstand führt.

- Beschreibung (en)

- This interdisciplinary work examines the creeping process of self-control as a response to external disturbances. The starting point is the fear of making a mistake, which does not begin with a visible intervention, but slowly inscribes itself into the body's repertoire of movements until it finally leads to a standstill.

The performance is filmed from several perspectives. These recordings from different viewing angles of a surveillance device are projected in the installation.

- This interdisciplinary work examines the creeping process of self-control as a response to external disturbances. The starting point is the fear of making a mistake, which does not begin with a visible intervention, but slowly inscribes itself into the body's repertoire of movements until it finally leads to a standstill.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.09.2025 - 29.09.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- 4x Screens 1,8x2,8 m

- Dauer

- 08:30

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

Screen, HfG Karlsruhe

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- (Un)Stopped Motion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 2 4

Ungeordnete Zustände

- Titel

- Ungeordnete Zustände

- Titel (en)

- Disorderly Conditions

- Untertitel

- Abtrag I Fragmentierung I Zerfall I Austrag I Verschwinden: Kleingärten an der Stuttgarter Straße Karlsruhe

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Removal I Fragmentation I Decay I Dismantling I Disappearance: Allotment gardens on Stuttgarter Straße in Karlsruhe

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung "Ungeordnete Zustände" erzählt in unterschiedlichen Strängen von der Auflösung der Kleingärten an der Stuttgarter Straße in Karlsruhe. Leonie Mühlen beobachtete diese Bewegungen, dokumentierte sie und nahm selbst daran teil. Die gezeigte Sammlung ist ein Versuch den Ort zu begreifen und zu konservieren. Eben diesen Ort im Abbruch, der in seiner Unordnung und seinem Ungehorsam Refugium für viele Dinge und Wesen war.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Ungeordnete Zustände" tells the story of the dissolution of the allotment gardens on Stuttgarter Straße in Karlsruhe in various strands. Leonie Mühlen observed these movements, documented them and took part in them herself. The collection on display is an attempt to understand and preserve the place. Precisely this place in demolition, which in its disorder and disobedience was a refuge for many things and beings.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 09.06.2021 - 27.06.2021

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Luisenstraße 32

- Stadt

- Land

- Titel

- Ungeordnete Zustände

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 2 17