No Mythologies To Follow

Benachbarte Sets (129)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

129 Inhalte

- Seite 1 von 11

In Defense of Mis Caprichos

- Titel

- In Defense of Mis Caprichos

- Untertitel

- – When someone says you canʼt do something. Do it twice, and take pictures.

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „In Defense of Mis Caprichos“ ist eine multimediale Ausstellung, die auf einem selbst kuratierten Archiv von 140 gefundenen und eigenen Bildern basiert. Sie setzt sich mit der vernakulären Bildsprache Lateinamerikas auseinander – von Memes und persönlichen Fotos bis zu Screenshots. Viele Bilder sind durch digitale Verbreitung nur in niedriger Auflösung erhalten und spiegeln so die visuelle Textur des Internets wider. Sie vermitteln eine Sensibilität, die sich nicht erklären lässt, sondern sich durch Stimmung, Ton und Wiederholung entfaltet. Viele der Bilder stammen aus oder zeigen Kontexte des Globalen Südens und verstehen sich als Hommage an dortige alltägliche, informelle Gesten. Zusammen bilden sie eine visuelle Sprache, die intim, vielschichtig, instabil und oft humorvoll ist.

Das Projekt bezieht sich auf Hal Fosters Aufsatz „An Archival Impulse“, der das Archivieren als künstlerische Praxis versteht und Fragmentierung der Kohärenz vorzieht – zentrale Konzepte für dieses sich stetig wandelnde Archiv. Daraus wurden zehn künstlerische Objekte entwickelt, die die Skurrilitäten der Sammlung erfassen: Repliken, Performances oder hybride Assemblagen. Ihre Logik beruht auf Aneignung, Kopie und Transformation – im Sinne Byung-Chul Hans, der Replikation als kreative Strategie für neue Bedeutungen begreift.

Einige Werke greifen konkrete Bilder auf: Eine Performance, bei der ein Plastikpool auf einem Motorrad transportiert wird, bezieht sich auf ein Archivbild. Ein anderes verwandelt einen falsch übersetzten Tweet in ein dekoratives Holzschild. Ein drittes ist ein Traumfänger aus gelber Unterwäsche – inspiriert von einem kolumbianischen Neujahrsbrauch, wonach gelbe Unterwäsche Glück bringen soll.

Ein zentrales Element ist eine Videoarbeit, die das gesamte Archiv in Endlosschleife zeigt, begleitet von Texten aus unterschiedlichen Quellen: akademisch, persönlich oder aus sozialen Medien. Die Anordnung ist nicht erklärend, sondern atmosphärisch. Die Ausstellung schafft einen hierarchiefreien Raum, der Intuition, spielerische Ernsthaftigkeit und visuelle Alltagskulturen in den Mittelpunkt stellt.

- „In Defense of Mis Caprichos“ ist eine multimediale Ausstellung, die auf einem selbst kuratierten Archiv von 140 gefundenen und eigenen Bildern basiert. Sie setzt sich mit der vernakulären Bildsprache Lateinamerikas auseinander – von Memes und persönlichen Fotos bis zu Screenshots. Viele Bilder sind durch digitale Verbreitung nur in niedriger Auflösung erhalten und spiegeln so die visuelle Textur des Internets wider. Sie vermitteln eine Sensibilität, die sich nicht erklären lässt, sondern sich durch Stimmung, Ton und Wiederholung entfaltet. Viele der Bilder stammen aus oder zeigen Kontexte des Globalen Südens und verstehen sich als Hommage an dortige alltägliche, informelle Gesten. Zusammen bilden sie eine visuelle Sprache, die intim, vielschichtig, instabil und oft humorvoll ist.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Diashow / Sculpture / Performance

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 4

- Stadt

- Land

- Titel

- In Defense of Mis Caprichos

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 5 1

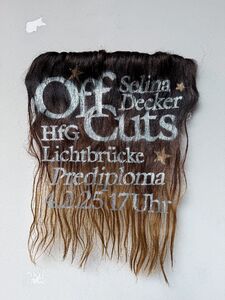

OffCuts

- Titel

- OffCuts

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ich habe menschliches Haar als Material und Textil erforscht. Haare sind etwas zutiefst Persönliches, aber auch eine weithin verfügbare und oft weggeworfene Ressource. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich das Material aus verschiedenen Blickwinkeln - wissenschaftlich, kulturell und künstlerisch - untersucht und gleichzeitig mit ihm gearbeitet, um Textilien und Teppiche mit verschiedenen Techniken herzustellen.

- Beschreibung (en)

- I explored human hair as a material and textile. Hair is something deeply personal, yet it is also a widely available and often discarded resource. Through my research, I examined the material from different perspectives - scientific, cultural, and artistic, while also working hands-on with it to create textiles and carpets using various techniques.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2025

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Titel

- OffCuts

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

TOWER POWER

- Titel

- TOWER POWER

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- TOWER POWER ist ein szenischer Kurzessay zur architektonischen Formensprache und Symbolik des Torre Fiat in Marina di Massa, Italien - einem Turm aus der Zeit des italienischen Faschismus und Ausstellungsort des POST-COLONIA Festivals of Architecture and Imaginaries in Transition, für das die Arbeit entwickelt wurde.

Als in Architektur materialisierte Ideologie steht der Turm scheinbar unausweichlich für eine lineare, gewaltvolle Erzählung von Geschichte. Mithilfe von Ursula K. Le Guins „Carrier Bag Theory of Fiction“ (1986) befragt TOWER POWER die dem Turm eingeschriebenen Narrative und den Umgang mit einem derart aufgeladenen baulichen Erbe:

"Are we in an airplane? A column? A ‚fascio littorio‘? What would each scenario mean? […] It’s just a building, right?" (deutsche Übersetzung: "Sitzen wir in einem Flugzeug? Einer Säule? Einem „Fascio Littorio“? Was würde das jeweils bedeuten? […] Es ist doch nur ein Gebäude, oder?")

- TOWER POWER ist ein szenischer Kurzessay zur architektonischen Formensprache und Symbolik des Torre Fiat in Marina di Massa, Italien - einem Turm aus der Zeit des italienischen Faschismus und Ausstellungsort des POST-COLONIA Festivals of Architecture and Imaginaries in Transition, für das die Arbeit entwickelt wurde.

- Beschreibung (en)

- TOWER POWER is a short performative essay, investigating the formal language and architectural symbolism of the Torre Fiat in Marina di Massa, Italy - a tower built during the Italian Fascist era, and the venue of POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition we had been invited to explore and exhibit in.

Steeped in ideology, the tower’s architecture inescapably seems to stand for a linear, violent historiography. TOWER POWER investigates the narratives inscribed into the tower through the lens of Ursula K. Le Guin’s Carrier Bag Theory of Fiction and poses questions on how to deal with such a charged architectural legacy:

"Are we in an airplane? A column? A ‚fascio littorio‘? What would each scenario mean? […] It’s just a building, right?"

- TOWER POWER is a short performative essay, investigating the formal language and architectural symbolism of the Torre Fiat in Marina di Massa, Italy - a tower built during the Italian Fascist era, and the venue of POST-COLONIA Festival of Architecture and Imaginaries in Transition we had been invited to explore and exhibit in.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Titel

- TOWER POWER

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 27.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 8

Wavebreaker

- Titel

- Wavebreaker

- Titel (en)

- Wavebreaker

- Untertitel

- Schallabsorbierende Fliesen

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Sound absorbing tiles

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wavebreaker ist ein modulares Fliesensystem, das entwickelt wurde, um Lärm in U-Bahn-Stationen wirksam zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern. Die aus robuster Keramik gefertigten Fliesen werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und lassen sich dadurch flexibel an verschiedene räumliche Situationen anpassen. Ihre Form orientiert sich an Schallwellen, wodurch sie nicht nur akustisch, sondern auch visuell zur Beruhigung des Raumes beitragen. Unterstützt wird dieser Effekt durch eine blaue Glasur, welche die ruhige Wirkung zusätzlich verstärkt.

Die schallabsorbierende Wirkung entsteht durch integrierte Helmholtz-Resonatoren und Schalldiffusoren, welche gezielt bestimmte Frequenzen aufnehmen, ohne dass poröse Materialien notwendig sind. Dies geschieht, indem der Schall in kleine Schlitze der Fliese eindringt und im Inneren in Hohlkammern resoniert und somit gedämpft wird. So wird der Umgebungslärm effektiv verringert, was zu einer entspannteren Atmosphäre im oft hektischen U-Bahn-Alltag führt. Dank ihres modularen und anpassungsfähigen Aufbaus eignen sich die Fliesen sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung bestehender Stationen.

- Wavebreaker ist ein modulares Fliesensystem, das entwickelt wurde, um Lärm in U-Bahn-Stationen wirksam zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern. Die aus robuster Keramik gefertigten Fliesen werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und lassen sich dadurch flexibel an verschiedene räumliche Situationen anpassen. Ihre Form orientiert sich an Schallwellen, wodurch sie nicht nur akustisch, sondern auch visuell zur Beruhigung des Raumes beitragen. Unterstützt wird dieser Effekt durch eine blaue Glasur, welche die ruhige Wirkung zusätzlich verstärkt.

- Beschreibung (en)

- Wavebreaker is a modular tile system designed to effectively reduce noise in subway stations and noticeably improve the quality of stay. The tiles are made of durable ceramic and produced using 3D printing, which allows them to be flexibly adapted to different spatial conditions. Their shape is inspired by sound waves, helping to calm the environment not only acoustically but also visually. This effect is further supported by a blue glaze, which enhances the overall sense of calm.

The sound-absorbing effect is achieved through integrated Helmholtz resonators and sound diffusers, which target and absorb specific frequencies without the need for porous materials. This happens as sound enters small slits in the tile and resonates within internal cavities, where it is effectively dampened. As a result, ambient noise is significantly reduced, leading to a more relaxed atmosphere in the often hectic environment of subway stations. Thanks to their modular structure, the tiles are suitable for both new constructions and the retrofitting of existing stations.

- Wavebreaker is a modular tile system designed to effectively reduce noise in subway stations and noticeably improve the quality of stay. The tiles are made of durable ceramic and produced using 3D printing, which allows them to be flexibly adapted to different spatial conditions. Their shape is inspired by sound waves, helping to calm the environment not only acoustically but also visually. This effect is further supported by a blue glaze, which enhances the overall sense of calm.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Keramik 3D-Druck

- Abmessungen

- 15cm x 25cm x 5cm

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Wavebreaker

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 26.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 16

Honey

- Titel

- Honey

- Titel (en)

- Honey

- Untertitel

- hotbag

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- hotbag

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wie können wir Wärme mobilisieren? Diese Handtasche mit integrierter Wärmflasche ist eine Antwort auf diese Frage. Sie wurde speziell entwickelt, um Menstruationsbeschwerden zu lindern, ohne diese natürlichen Bedürfnisse zu verbergen oder zu tabuisieren. Stattdessen setzt sie ein sichtbares und selbstbewusstes Statement, das zeigt: Wohlbefinden verdient Aufmerksamkeit und Designlösungen, bei denen weibliche Designerinnen eine zentrale Rolle im heutigen gesellschaftlichen Diskurs spielen. Die Tasche ist so konzipiert, dass sie Komfort auf Reisen bietet, beispielsweise bei der Arbeit oder in öffentlichen Räumen.

Die extra lange Wärmflasche für Bauch und Rücken speichert die Wärme stundenlang und lässt sich leicht wieder auffüllen. Ein modulares Reißverschlusssystem sorgt für Vielseitigkeit in der Anwendung, und eine thermische Einlage schützt vor Überhitzung im Inneren der Tasche.

- Wie können wir Wärme mobilisieren? Diese Handtasche mit integrierter Wärmflasche ist eine Antwort auf diese Frage. Sie wurde speziell entwickelt, um Menstruationsbeschwerden zu lindern, ohne diese natürlichen Bedürfnisse zu verbergen oder zu tabuisieren. Stattdessen setzt sie ein sichtbares und selbstbewusstes Statement, das zeigt: Wohlbefinden verdient Aufmerksamkeit und Designlösungen, bei denen weibliche Designerinnen eine zentrale Rolle im heutigen gesellschaftlichen Diskurs spielen. Die Tasche ist so konzipiert, dass sie Komfort auf Reisen bietet, beispielsweise bei der Arbeit oder in öffentlichen Räumen.

- Beschreibung (en)

- How can we mobilise heat? This handbag with an integrated hot water bottle is an answer to this question. It is specially designed to relieve menstrual pain without hiding or tabooing these natural needs. Instead, it makes a visible and confident statement that shows: Well-being deserves attention and design solutions, where female designers play a central role in today's social discourse. The bag is designed to provide comfort when travelling, for example at work or in public spaces.

The extra-long hot water bottle for for stomach and back retains heat for hours and can be filled up again easily. A modular zip system ensures versatility of use, and a thermal inlay protects against overheating inside the bag.

- How can we mobilise heat? This handbag with an integrated hot water bottle is an answer to this question. It is specially designed to relieve menstrual pain without hiding or tabooing these natural needs. Instead, it makes a visible and confident statement that shows: Well-being deserves attention and design solutions, where female designers play a central role in today's social discourse. The bag is designed to provide comfort when travelling, for example at work or in public spaces.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Februar 2025

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- textile Handarbeit

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- Honey

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

Typography 1

- Titel

- Typography 1

- Titel (en)

- Typography 1

- Untertitel

- Characteristic Characters

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Characteristic Characters

- Beschreibung (de)

- You’re the main characters! You’re such NPCs! Your character development was so good! Your character design is still a bit wonky! Sometimes you act out of character but you’re my favorite Characters! <3

Dieses Seminar ist eine praktische Einführung in die Typografie. Wir werden Buchstaben zeichnen und etwas über Schriftsysteme und das Alphabet lernen, Buchstaben zeichnen und ein Vokabular aufbauen, um über Buchstabenformen, die Unterschiede und Klassifizierungen von Schriften zu sprechen, Buchstaben zeichnen und die Lesbarkeit und den Charakter bewerten, Buchstaben zeichnen und einen Blick auf historische und zeitgenössische Kontexte wie Volkstypografie, Branding und Popkultur werfen.

- You’re the main characters! You’re such NPCs! Your character development was so good! Your character design is still a bit wonky! Sometimes you act out of character but you’re my favorite Characters! <3

- Beschreibung (en)

- You’re the main characters! You’re such NPCs! Your character development was so good! Your character design is still a bit wonky! Sometimes you act out of character but you’re my favorite Characters! <3

This seminar is a practical introduction to typography. We will draw letters and learn about writing systems and the alphabet, draw letters and build a vocabulary to speak about letterforms, the differences and classifications of typefaces, draw letters and evaluate readability and character, draw letters and look at historical and contemporary contexts such as vernacular typography, branding and pop culture.

- You’re the main characters! You’re such NPCs! Your character development was so good! Your character design is still a bit wonky! Sometimes you act out of character but you’re my favorite Characters! <3

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2024 - 12.02.2025

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- 202

- Titel

- Typography 1

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 12.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 30

Currents of Change

- Titel

- Currents of Change

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Was bedeutet es, zu fliehen, wenn die Strömungen einen immer noch unter die Haut ziehen?

„Currents of Change“ ist eine Eigenproduktion, die ich während meines Praktikums im Studio Riso Pop in Amsterdam geschrieben, illustriert und produziert habe. Es erzählt die Geschichte eines Oktopus, der sich auf der Suche nach Freiheit verändert – ein Spiegelbild des Kampfes ums Überleben in einer unsicheren Welt.

- Was bedeutet es, zu fliehen, wenn die Strömungen einen immer noch unter die Haut ziehen?

- Beschreibung (en)

- What does it mean to escape, when the currents still pull you beneath your skin?

"Currents of Change" is a self-made I wrote, illustrated and produced during my internship at the studio Riso Pop in Amsterdam. It tells the story of an octopus undergoing transformation to reshape itself in search of freedom – mirroring the struggle to survive in an uncertain world.

- What does it mean to escape, when the currents still pull you beneath your skin?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2025

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Risografie

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Interesse an einem Exemplar? Dann schreibe mir eine Mail an jkessler@hfg-karlsruhe.de

- Titel

- Currents of Change

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 06.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

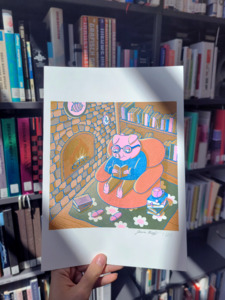

Love over Taste II

- Titel

- Love over Taste II

- Untertitel

- Piggy's World

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Meine künstlerische Arbeit beschäftigt sich mit Tierschutz, Veganismus und der Frage, warum wir bestimmte Tiere lieben und andere essen. Es ist ein Thema, das mich sowohl auf persönlicher als auch auf künstlerischer Ebene tief bewegt. Vor rund vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, mich vegetarisch zu ernähren – und bin bald darauf vegan geworden. Mein jüngeres Ich, das meine Mutter liebevoll „kleine Fleischfresserin“ nannte, hätte sich das kaum vorstellen können. Und doch war der Impuls schon früh da. Ich erinnere mich an meinen achten Geburtstag auf den Philippinen: Meine Familie bereitete ein Fest vor, das Schwein im Garten meiner Tante wurde ausgewählt, geschlachtet, aufgespießt. Erst beim Anblick des toten Körpers auf dem Buffet wurde mir klar, was passiert war – und dass es wegen mir geschah. Das mulmige Gefühl, das ich damals im Bauch hatte, begleitet mich bis heute.

Inspiriert von Melanie Joys Buch Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows hinterfrage ich in meinem Projekt Love over Taste die gesellschaftlich akzeptierte Trennung zwischen „Nutztieren“ und „Haustieren“, zwischen Leben und Produkt. Im Mittelpunkt steht Piggy – ein liebevoll gestalteter, anthropomorpher Schweine-Charakter, der eine Stimme bekommt, wo Tiere in der Realität keine haben. Basierend auf Recherchen, Dokumentationen wie Dominion oder Mission Erde, erzählt Piggy seine Geschichte als Mastschwein – und findet zugleich in meinen Illustrationen eine Welt jenseits von Leid und Ausbeutung.

Piggy lebt in Szenen weiter, die eine Art Gegenrealität entwerfen: whimsical, freundlich, voller Leichtigkeit. In diesen Bildern ist Piggy allein oder mit seinen Tierfreund*innen zu sehen – in Momenten von Freiheit, Genuss, Selbstbestimmung. Durch die Vermenschlichung möchte ich Empathie wecken: Auch ein Schwein hat ein Recht auf ein leidfreies, selbstbestimmtes Leben.

Zum Projekt gehören neben den Illustrationen auch die Love over Taste Sticker, die Tiere zeigen, die häufig in der Massentierhaltung konsumiert werden – dargestellt mit einem liebevollen, persönlichen Blick.

Mit diesen kleinen, aber sprechenden Arbeiten möchte ich einen Raum öffnen für Gespräche über Mitgefühl, Carnismus und unsere alltäglichen Entscheidungen. Love over Taste ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – mit Piggy’s Augen.

- Meine künstlerische Arbeit beschäftigt sich mit Tierschutz, Veganismus und der Frage, warum wir bestimmte Tiere lieben und andere essen. Es ist ein Thema, das mich sowohl auf persönlicher als auch auf künstlerischer Ebene tief bewegt. Vor rund vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, mich vegetarisch zu ernähren – und bin bald darauf vegan geworden. Mein jüngeres Ich, das meine Mutter liebevoll „kleine Fleischfresserin“ nannte, hätte sich das kaum vorstellen können. Und doch war der Impuls schon früh da. Ich erinnere mich an meinen achten Geburtstag auf den Philippinen: Meine Familie bereitete ein Fest vor, das Schwein im Garten meiner Tante wurde ausgewählt, geschlachtet, aufgespießt. Erst beim Anblick des toten Körpers auf dem Buffet wurde mir klar, was passiert war – und dass es wegen mir geschah. Das mulmige Gefühl, das ich damals im Bauch hatte, begleitet mich bis heute.

- Beschreibung (en)

- My artistic work deals with animal welfare, veganism and the question of why we love certain animals and eat others. It's a topic that moves me deeply on both a personal and artistic level. About four years ago, I decided to go vegetarian - and soon after became vegan. My younger self, whom my mother affectionately called ‘little carnivore’, could hardly have imagined it. And yet the impulse was there early on. I remember my eighth birthday in the Philippines: my family was preparing a feast, the pig in my aunt's garden was selected, slaughtered and speared. It was only when I saw the dead body on the buffet that I realised what had happened - and that it was because of me. The queasy feeling I had in my stomach back then is still with me today.

Inspired by Melanie Joy's book Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows, my project Love over Taste questions the socially accepted separation between ‘farm animals’ and ‘pets’, between life and product. At the centre is Piggy - a lovingly designed, anthropomorphic pig character who is given a voice where animals have none in reality. Based on research and documentaries such as Dominion or Mission Earth, Piggy tells his story as a fattening pig - and at the same time finds a world beyond suffering and exploitation in my illustrations.

Piggy lives on in scenes that create a kind of counter-reality: whimsical, friendly, full of lightness. In these images, Piggy can be seen alone or with her animal friends - in moments of freedom, pleasure and self-determination. By humanising them, I want to awaken empathy: A pig also has a right to a life free of suffering and self-determination.

In addition to the illustrations, the project also includes the Love over Taste stickers, which show animals that are often consumed in factory farming - depicted with a loving, personal view.

With these small but eloquent works, I want to open up a space for conversations about compassion, carnism and our everyday choices. Love over Taste is an invitation to see the world through different eyes - Piggy's eyes.

- My artistic work deals with animal welfare, veganism and the question of why we love certain animals and eat others. It's a topic that moves me deeply on both a personal and artistic level. About four years ago, I decided to go vegetarian - and soon after became vegan. My younger self, whom my mother affectionately called ‘little carnivore’, could hardly have imagined it. And yet the impulse was there early on. I remember my eighth birthday in the Philippines: my family was preparing a feast, the pig in my aunt's garden was selected, slaughtered and speared. It was only when I saw the dead body on the buffet that I realised what had happened - and that it was because of me. The queasy feeling I had in my stomach back then is still with me today.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024–ongoing

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Risografie, Animation mit Hilfe von Cartoon Animator, Illustrationen in den Formaten A5 bis A3

- Abmessungen

- A5 bis A3

- Dauer

- ca. 12 Minuten Animation

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Auftrag durch

- Tereza Ruller's Seminar All About Love

- Internetlinks

- Titel

- Love over Taste II

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Importiert am

- 06.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 18

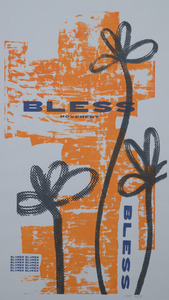

Blast or Bless 2024/2025

- Titel

- Blast or Bless 2024/2025

- Titel (en)

- Blast or Bless 2024/2025

- Untertitel

- Eine Einführung in den Siebdruck

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- An introduction into screen printing

- Beschreibung (de)

- Inspiriert vom Manifest des Vortizismus "Blast!" kreieren Studierende ein experimentelles, grafisches Poster als Teil des Siebdruck-Grundlagenkurses an der HfG. Während des viertägigen Kurses, der die praktischen und theoretischen Grundlagen der Druckvorstufe und des Siebdruckes an die Studierenden vermittelt, lernen Studierende über die historische und kunstgeschichtliche Entwicklung des Druckverfahrens und wie sie mit Ölkreide und Papierschablonen erste, experimentelle Siebe mit kleinem Budget herstellen können. Des Weiteren erfahren Studierende, wie sie ihre Motive und die Siebe vorbereiten, um sie fotografisch zu entwickeln, wie sie mit wasserbasierten Farben umgehen, die Drucktische einrichten, um die unterschiedlichen Ebenen ihres mehrfarbigen Posters zu registrieren und wie sie die Siebdruckrahmen im Anschluss entschichten.

- Beschreibung (en)

- Inspired by the "Blast!" Manifestos of Vorticism, students create an experimental, graphic poster as part of the screen printing foundation course at the HfG. During the four-day course, which teaches students the practical and theoretical basics of prepress and screen printing, students learn about the historical and art-historical development of the printing process and how they can use oil pastels and paper stencils to produce their first experimental screens on a small budget. Furthermore, students learn how to prepare their motifs and the screens in order to develop them photographically, how to deal with water-based inks, how to set up the printing tables to register the different levels of their multicoloured poster and how to decoat the screen printing frame.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.10.2024 - 01.08.2025

- Mitwirkende

- Titel

- Blast or Bless 2024/2025

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Importiert am

- 15.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 31

Anima Sola

- Titel

- Anima Sola

- Titel (en)

- Anima Sola

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ein Fahrradschloss das leuchtet ist nicht nur eine naheliegende Zusammenlegung zweier Objekte die sich unter dem Sattel in die Quere kommen, sondern verhindert zur gleichen Zeit den Diebstahl akkubetriebener Rücklichter.

- Beschreibung (en)

- A bike lock that lights up is not only an obvious combination of two objects that contest the space under the saddle, but also prevents the theft of battery-powered rear lights at the same time.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.07.2024

- Titel

- Anima Sola

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 18.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 8

Sekret

- Titel

- Sekret

- Untertitel

- Eine Tränen-Bar Performance

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In einer Bar, in der Innenstadt von Karlsruhe, trifft das Publikum auf ein tourendes Trio mit einer sonderbaren Geschichte: Es war einmal ein Nachtfalter, der lebte im Dschungel des brasilianischen Amazonas. Dieser Falter trug den Namen Gorgone macarea und hatte eine Angewohnheit, die für ein Lebewesen auf der Erde recht eigensinnig erschien. Gorgone macarea trank die Tränen schlafender Vögel. Für ihn: eine sichere Nahrungsquelle in unsicheren Zeiten. Da also Gorgone macareas Lebensraum sich immer mehr veränderte und auch die Vögel nach und nach wegzogen, machte der Falter sich auf, um andere Tränen zu suchen. Dabei kam ihm zu Ohren, dass der Mensch ganz besondere Tränen vergießt, wie kein anderes Lebewesen auf der Erde: Emotionale Tränen.

Und so entschloss sich der Nachtfalter, die Menschen einzuladen, um ihre Tränen mit ihm zu teilen.

Seither touren der Nachtfalter und seine zwei Kompliz*innen Sadgirl und Fluss von Bar zu Bar und lassen für einen Abend das Publikum Teil ihres Universums werden. Ein Universum – in dem Tränen die Hauptzutat des Abends sind und in jedem Cocktail serviert werden.

- In einer Bar, in der Innenstadt von Karlsruhe, trifft das Publikum auf ein tourendes Trio mit einer sonderbaren Geschichte: Es war einmal ein Nachtfalter, der lebte im Dschungel des brasilianischen Amazonas. Dieser Falter trug den Namen Gorgone macarea und hatte eine Angewohnheit, die für ein Lebewesen auf der Erde recht eigensinnig erschien. Gorgone macarea trank die Tränen schlafender Vögel. Für ihn: eine sichere Nahrungsquelle in unsicheren Zeiten. Da also Gorgone macareas Lebensraum sich immer mehr veränderte und auch die Vögel nach und nach wegzogen, machte der Falter sich auf, um andere Tränen zu suchen. Dabei kam ihm zu Ohren, dass der Mensch ganz besondere Tränen vergießt, wie kein anderes Lebewesen auf der Erde: Emotionale Tränen.

- Beschreibung (en)

- In a bar in downtown Karlsruhe, the audience encounters a touring trio with a peculiar story: Once upon a time, there was a moth living in the jungles of the Brazilian Amazon. This moth was called Gorgone macarea and had a habit that seemed rather unusual for a creature on Earth. Gorgone macarea drank the tears of sleeping birds. For the moth, it was a reliable source of nourishment in uncertain times. After all, even back then, the Amazon rainforest was considered a so-called tipping element, capable of disrupting the global climate balance. As Gorgone macarea’s habitat changed more and more, and the birds gradually disappeared, the moth set out in search of other tears. Along the way, it heard that humans shed a kind of tear unlike any other creature on Earth: emotional tears.

And so, the moth decided to invite humans to share their tears with it.

Since then, the moth and its two companions, Sadgirl and Fluss, have been touring from bar to bar, drawing the audience into their universe for one night. A universe where tears are the main ingredient of the evening—served in every cocktail.

- In a bar in downtown Karlsruhe, the audience encounters a touring trio with a peculiar story: Once upon a time, there was a moth living in the jungles of the Brazilian Amazon. This moth was called Gorgone macarea and had a habit that seemed rather unusual for a creature on Earth. Gorgone macarea drank the tears of sleeping birds. For the moth, it was a reliable source of nourishment in uncertain times. After all, even back then, the Amazon rainforest was considered a so-called tipping element, capable of disrupting the global climate balance. As Gorgone macarea’s habitat changed more and more, and the birds gradually disappeared, the moth set out in search of other tears. Along the way, it heard that humans shed a kind of tear unlike any other creature on Earth: emotional tears.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 20.12.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Dauer

- 40 Minuten

- Ort

- Venus Bar, Kaiserpassage

- Stadt

- Land

- Titel

- Sekret

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 15

Berge versetzen

- Titel

- Berge versetzen

- Titel (en)

- Moving mountains

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Bei den ausgestellten Arbeiten handelt es sich ausschließlich um Arbeiten neueren Datums. Bis auf die Arbeit „Treptow“ aus dem Jahr 2002 sind alle Arbeiten in den letzten 10 Monaten entstanden.

In meinen Arbeiten setze ich mich mit dem „Modellieren von Landschaft“ auseinander. Die Skulpturalität oder auch die Landschaftsmodellierung bilden den Mittelpunkt meiner Arbeiten. Die Form und deren illusionistisches Spiel treten dabei immer mehr in den Vordergrund. Ungewöhnliche Blickwinkel lassen den Standpunkt des Betrachters unklar und schaffen eine Unsicherheit über das Abgebildete. Durch eine bestimmte Art der Abbildung der Landschaftsskulpturen verlieren sie ihre ursprüngliche Bedeutung und zeigen oftmals die Absurdität der Handlungsweise des Menschen.

Alle Bilder sind in einem analogen Aufnahmeverfahren mit einer Großbildkamera entstanden. Nur unwesentliche digitale Eingriffe sind nötig, um dem abgebildeten Bildcharakter zu verleihen. Das bewusste Aufsuchen von ungewöhnlichen Orten und Blickwinkeln lässt oftmals die Vermutung einer digitalen Montage zu. „Berge versetzen“ ist eine Metapher sowohl für den plastischen als auch den skulpturalen Umgang mit Landschaft. Das Wegnehmen und Hinzufügen ganzer Berge oder Bergteile stehen stellvertretend für die Mächtigkeit des Eingriffs des Menschen in die Natur.

- Bei den ausgestellten Arbeiten handelt es sich ausschließlich um Arbeiten neueren Datums. Bis auf die Arbeit „Treptow“ aus dem Jahr 2002 sind alle Arbeiten in den letzten 10 Monaten entstanden.

- Beschreibung (en)

- The exhibited works are all recent. With the exception of the work “Treptow” from 2002, all the works were created in the last 10 months.

In my works I deal with the “modeling of landscape”. Sculpturality or landscape modeling is the focus of my work. The form and its illusionistic play increasingly come to the fore. Unusual perspectives leave the viewer's point of view unclear and create uncertainty about what is depicted. By depicting the landscape sculptures in a certain way, they lose their original meaning and often show the absurdity of human behavior.

All of the pictures were taken using analog photography with a large-format camera. Only insignificant digital interventions are necessary to lend the depicted image character. The deliberate search for unusual locations and angles often leads to the assumption of a digital montage. “Moving mountains” is a metaphor for both the plastic and sculptural treatment of landscape. The removal and addition of entire mountains or parts of mountains are representative of the power of human intervention in nature.

- The exhibited works are all recent. With the exception of the work “Treptow” from 2002, all the works were created in the last 10 months.

- Kategorie

- Schlagworte

- Technik/Verfahren/Formate

- Großbildkamera

- Internetlinks

- Titel

- Berge versetzen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 08.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 6