In Defense of Mis Caprichos

Benachbarte Sets (110)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

110 Inhalte

- Seite 1 von 10

SCHWARM 1

- Titel

- SCHWARM 1

- Titel (en)

- SCHWARM 1

- Autor/in

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2023

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- SCHWARM 1

- Importiert am

- 08.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 17

Roll a boulder

- Titel

- Roll a boulder

- Titel (en)

- Roll a boulder

- Autor/in

- Beschreibung (de)

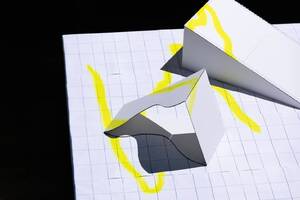

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

Die lebendigen animierten Skateboard-Spuren vermitteln Spannung und surreale visuelle Ausdrücke. Die Anstrengung des Skateboardens entspricht dem endlosen Rollen des Felsens und regt zur Reflexion über die Bedeutung des Lebens an. Zuschauer reflektieren in dieser Umgebung kontinuierlich über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung von Anstrengung, was die widersprüchlichen Gefühle der Menschheit gegenüber dem Dasein widerspiegelt. Diese Szene ist nicht nur eine visuelle Freude, sondern dient auch als spirituelle Erleuchtung und Reflexion.

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

- Beschreibung (en)

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

The vibrant animated skateboard tracks convey tension and surreal visual expressions. The effort of skateboarding parallels the endless rolling of the boulder, prompting contemplation on the meaning of life. Spectators continually ponder the transience of life and the significance of effort in this setting, reflecting humanity's contradictory feelings towards existence. This scene is not just a visual delight but also serves as a spiritual enlightenment and reflection.

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.01.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 8m x 5m

- Dauer

- 1 Tag

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Titel

- Roll a boulder

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 12

rethinking public space

- Titel

- rethinking public space

- Titel (en)

- rethinking public space

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „rethinking public space“ ist ein Projekt, das sich mit Street-Skating und Skate-Kultur befasst und untersucht, wie Skateboarder öffentliche Räume neudenken und umgestalten können.

Das Projekt besteht aus einer Publikation mit Fotos von Street-Skate-Spots und Interviews. Es enthält ein Interview mit der Stadt Stuttgart, über den Bau von Skateparks, DIY-Parks und Skate-Stoppern, und ein zweites Interview mit einem Skateboarder und Content Creator aus San Diego, der über die Skate-Kultur, ihre Beziehung zur Öffentlichkeit und die kreativen Wege spricht, mit denen Skateboarder Herausforderungen überwinden.

Die Publikation funktioniert wie ein Daumenkino, das alle Skate-Spots aus dem gleichen Blickwinkel zeigt und die Bewegung des Grindens durch sie hindurch nachahmt, unterbrochen nur durch Skate-Stopper-Seiten. Darauf folgen die Interviews.

Die Publikation ist in ein mit Wachs versiegeltes, siebgedrucktes Stoffband mit dem Namen der Publikation eingewickelt.

Weitere Wachsbänder, die jeweils einen Auszug aus einem der Interviews zeigen, sind über die gesamte Ausstellung verteilt.

Ein weiteres Element des Projekts auf Wachsbasis sind die Skatestopper-Wachsrepliken, die den Skatestoppern in Karlsruhe nachempfunden sind und das Skateboarden ermöglichen, anstatt es zu verhindern.

Begleitend zur Publikation gibt es eine Rampe aus alten Straßenschildern und Holzabfällen sowie eine Rail aus einem alten Rutschen-Seitenteil. Diese Elemente sind eine Hommage an DIY-Skate-Spots und nutzen kostengünstige, leicht verfügbare Ressourcen.

- „rethinking public space“ ist ein Projekt, das sich mit Street-Skating und Skate-Kultur befasst und untersucht, wie Skateboarder öffentliche Räume neudenken und umgestalten können.

- Beschreibung (en)

- 'rethinking public space' is a project focusing on street skating and skate culture, as well as exploring how skateboarders can reuse and reshape public spaces.

The project consists of a publication containing photographs of street skate spots and interviews. There is one interview with a city official talking about the process of building skate parks, DIY parks and skate stoppers, and a second interview with a skateboarder and content creator from San Diego talking about skate culture, its relationship with the public, and the creative ways skateboarders overcome obstacles.

The publication functions as a flipbook, showing all the skate spots from the same angle and emulating the motion of grinding through them, interrupted only by skate stopper pages. These are followed by the interviews.

The publication is wrapped in a wax-sealed, screen-printed cloth band bearing the publication's name.

More wax bands, each showcasing an excerpt from one of the interviews, are spread throughout the exhibition.

Another wax-based element of the project is the skatestopper wax replicas, modelled on those found in Karlsruhe, which enable skateboarding rather than prevent it.

Accompanying the publication is a ramp made from scrap street signs and discarded wood, as well as a rail made from an old slide side piece. These elements pay homage to DIY skate spots and utilise affordable, readily available resources.

- 'rethinking public space' is a project focusing on street skating and skate culture, as well as exploring how skateboarders can reuse and reshape public spaces.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02.07.2025

- Dank an

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Siebdruck, Lumbecken, Folienplott,

- Abmessungen

- Breite: 195mm, Höhe: 140mm

- Ort: Institution

- Ort

- Unter der Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- rethinking public space

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 3 0

RE: Home

- Titel

- RE: Home

- Titel (en)

- RE: Home

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

Aber Zuhause ist nicht nur der Ort, an dem wir geboren und aufgewachsen sind; es ist auch der Ort (oder Zustand), an dem wir unsere Identität formen, und der psychologische Raum, in dem wir unsere Erinnerungen und Emotionen speichern. Bevor wir weggehen, erinnern wir uns an Zuhause als einen physischen Ort, der uns vertraut und beruhigend ist, aber nachdem wir weggegangen sind, wird es allmählich weniger zu einem konkreten Bild und mehr zu einem fließenden, psychologischen Konzept. Es ist nicht nur ein Verlust, sondern ein Prozess des Findens und Schaffens eines neuen Zuhauses.

In der modernen Welt, in der sich so vieles so schnell verändert, erfinden wir uns ständig neu und das Zuhause ist kein festes Konzept, sondern wird durch die Orte, Erfahrungen und Beziehungen, die wir bewohnen, neu definiert. Heimat ist unser Ausgangspunkt und bleibt nicht unbedingt an einem Ort; vielmehr bewegen und verändern wir uns und entdecken und schaffen auf diesem Weg neue Formen von Heimat.

Was bedeutet also Zuhause für uns und wie schaffen wir es?

- Wir alle verlassen irgendwann unser erstes Zuhause (das Zuhause unserer Kindheit), entweder freiwillig oder unfreiwillig. Dieser Abschied ist mehr als nur ein physischer Umzug; er markiert den Beginn einer Reise, auf der wir uns ein neues Zuhause schaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Zuhause der Vergangenheit zurücklassen.

- Beschreibung (en)

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

But home isn't just the place where we were born and raised; it's also the place where we form our identity, and the psychological space where we store our memories and emotions. Before we leave, home is remembered as a physical place that is familiar and comforting, but after we leave, it gradually becomes less of a concrete image and more of a fluid, psychological concept. It's not just a loss, but a process of finding and creating a new home.

In the modern world, where so much is changing so quickly, we are constantly re-creating ourselves, and home is not a fixed concept, but is redefined by the places, experiences, and relationships we inhabit. Home functions as our base point, and it doesn't necessarily stay in one place; rather, we move and change, discovering and creating new forms of home along the way.

So, what does home mean to us, and how do we create it?

- We all leave our first home (our childhood home) at some point, either willingly or unwillingly. This departure is more than just a physical move; it marks the beginning of a journey where we create a new home, while at the same time leaving behind a sense of nostalgia for the home of our past.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Ausstellung

- Abmessungen

- Main : 1 m x 2 m x 2 m (H x B x D), Sub ø 180 cm, H: 2.5 m

- Dauer

- The imaginative narrations take about 10 minutes. / 12.03.2025 - 14.03.2025

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- RE: Home

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 10.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

Reflecting Bodies

- Titel

- Reflecting Bodies

- Titel (en)

- Reflecting Bodies

- Untertitel

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie von vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamische Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema "natürliches Licht" und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewellery pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Metallverarbeitung

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Reflecting Bodies

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 9

Querschnitte des anthropogenen Lagers

- Titel

- Querschnitte des anthropogenen Lagers

- Titel (en)

- Cross-sections of the anthropogenic material stock

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit "Querschnitte des anthropogenen Lagers" setzt sich konzeptionell und praktisch mit der Wiederverwendung von Bauschutt auseinander.

Ein Großteil des in Deutschland aufkommenden Abfalls entsteht im Bausektor in Form von mineralischem Bauschutt und wird meist nur in abgewerteter Form wieder in den Kreislauf eingebracht.

Durch das Besuchen verschiedener Baustellen und Deponien, das Dokumentieren, Sammeln, Sortieren, und Fotografieren der vorgefundenen Materialien und Formen, wurden die noch vorhandenen formalen und optischen Qualitäten des anfallenden Materials analysiert, ergründet und Konzepte entwickelt, wie diese wieder im gleichen Bereich ihres Ursprungs Verwendung finden können.

Dabei wurden durch Querschnitte durch das Material die schon vorhandenen Qualitäten, wie die zylindrische Form von Bohrkernen oder die Terrazzo-Optik im Inneren von Betonbrocken, zum Vorschein gebracht, betont und in einen nutzbaren Kontext gesetzt. Die entstandenen Materialscheiben können durch verschiedene Verbindungstechniken als architektonische Halbzeuge genutzt und in Wandpaneele, Fliesen oder Fassadenelemente eingebracht werden.

- Die Arbeit "Querschnitte des anthropogenen Lagers" setzt sich konzeptionell und praktisch mit der Wiederverwendung von Bauschutt auseinander.

- Beschreibung (en)

- The work "Cross-sections of the anthropogenic material stock" deals conceptually and practically with the reuse of construction waste.

A large part of the waste generated in Germany is produced in the construction sector in the form of mineral building rubble and is usually only recycled in a downgraded form.

By visiting various construction sites and landfills, documenting, collecting, sorting and photographing the materials and shapes found, the remaining formal and visual qualities of the accumulated material were analysed, explored and concepts were developed on how they could be reused in the same area of their origin.

The existing qualities, such as the cylindrical shape of drill cores or the terrazzo look inside chunks of concrete, were brought to light, emphasised and placed in a usable context by making cross-sections through the material. The resulting material discs can be used as architectural semi-finis.

- The work "Cross-sections of the anthropogenic material stock" deals conceptually and practically with the reuse of construction waste.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.10.2023

- Titel

- Querschnitte des anthropogenen Lagers

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 27.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 23

Prolog 1 (Pavillon)

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Titel (en)

- Prolog 1 (Pavilion)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

Die Arbeit, die am 23. Oktober 2018 von 17-20 Uhr in einem rundumverglasten Pavillon der 1960er Jahre Moderne, an der Brauer-, Ecke Gartenstraße in Karlsruhe stattfand, bestand auf Handlungsebene aus dem Putzen des Inneren des Pavillons. Über vier an den Ecken des Pavillons angebrachte Lautsprecher hörten die sich im umliegenden Park befindenden Besucher*innen Textfragmente über den Pavillon: seine räumliche Verortung, seine (Un)-Zugänglichkeit auf institutioneller und baulicher Ebene sowie seine Architektur – Akten, Erzählungen, Spekulationen. Über drei Stunden Laufzeit verdichteten sich diese immer auch durch die Folie des Putzaktes ausgesuchten, verfassten und montierten Textfragmente zu einer offenen Erzählung.

Aus einer ursprünglich intuitiven Affinität zu diesem Ort sollte die Arbeit über das Putzen in genau diesem Pavillon stattfinden – Architektur der Nachkriegsmoderne, ein Kantinengebäude, angeblich von Egon Eiermann erbaut. Ein Gebäude, das der vielbefahrenen Straßenkreuzung den Rücken zudreht, eigentlich prominent platziert ist, aber von den meisten Passierenden unentdeckt bleibt – ein Ort, der auf vielen Ebenen changiert zwischen Sichtbarkeit, Unzugänglichkeit, Intransparenz und Mysterium.

Erst durch den langen Prozess, überhaupt Zugang zu dem ungenutzten Hochparterre des Gebäudes zu erhalten, und die damit einhergehenden intensiven Nachforschungen, verschob sich der Fokus der Arbeit hin zum Gebäude selbst und seiner schwer zu durchdringenden, sich nie ganz ergründenden Geschichte. Der Versuch, das Gebäude als Ausstellungsort zu nutzen, wurde in diesem Prozess Teil der Arbeit selbst.

So fanden diese unterschiedlichen Formen der Aneignung, das Putzen und die Recherche, letztlich wieder zusammen, am 23. Oktober 2018: einen Tag im Leben des Pavillons markierend, an dem alle Anwesenden zu Zeitzeug*innen seiner Existenz wurden. Die Besucher*innen befanden sich – die Textfragmente hörend – draußen im Park, während Judith Milz sich zeitgleich – als einzige Person – im Inneren des Pavillons befand, ihn drei Stunden lang putzte, während es draußen erst dämmerte und dann dunkel wurde, bis schließlich, Lichter aus, Tür zu, der Pavillon geputzt, der Abend vorbei war.

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

- Beschreibung (en)

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

The work, which took place on October 23, 2018, from 5 to 8 p.m., in a glass-walled pavilion from the modernist 1960s located at the corner of Brauerstraße and Gartenstraße in Karlsruhe, consisted, on the level of action, of cleaning the interior of the pavilion. Through four speakers mounted at the corners of the structure, visitors in the surrounding park could hear fragments of text about the pavilion: its spatial positioning, its (in)accessibility on both institutional and architectural levels, and its architecture—documents, narratives, speculations. Over the course of three hours, these curated, composed, and edited text fragments—always filtered through the act of cleaning—accumulated into an open-ended narrative.

The initial impulse to realize this work in exactly this pavilion arose from an intuitive affinity with the site—post-war modernist architecture, a former cafeteria building, allegedly designed by Egon Eiermann. A structure that turns its back on a busy intersection, prominently situated yet largely unnoticed by passersby—a place that wavers on many levels between visibility, inaccessibility, opacity, and mystery.

Only through the prolonged process of gaining access to the building’s unused raised ground floor—and the intensive research that this required—did the focus of the work begin to shift toward the building itself and its elusive, never fully graspable history. The attempt to use the building as an exhibition site ultimately became part of the work itself.

Thus, these different forms of appropriation—cleaning and research—converged once more on October 23, 2018: marking a day in the life of the pavilion on which all those present became witnesses to its existence. While the audience stood outside in the park listening to the audio fragments, Judith Milz—alone inside the pavilion—cleaned the space for three hours, as dusk settled and darkness fell, until finally, with the lights turned off and the door closed, the pavilion was cleaned, and the evening was over.

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 3 Stunden

- Ort

- Pavillion, Brauer- Ecke Gartenstraße Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- In den Archivierungsdokumenten finden Sie einen Text über die Entstehung der Arbeit. In der Online Fassung des PDFs sind zwei Informationen geschwärzt, die aber in der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe vor Ort – bei Interesse – eingesehen werden können. Wenden Sie sich hierzu bitte an das Archiv der HfG Karlsruhe. Außerdem können Sie versuchen mich unter folgender Emailadresse zu erreichen: judith.friederike.milz@gmail.com

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 14

Preisverleihung Rundgang 2025

- Titel

- Preisverleihung Rundgang 2025

- Autor/in

- Datierung

- 24.07.2025

- Titel

- Preisverleihung Rundgang 2025

- Importiert am

- 28.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 18

Plastic Fugue

- Titel

- Plastic Fugue

- Titel (en)

- Plastic Fugue

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

Es passierte mir erneut, als ich Malerei studierte. Die Materialien, Leinwand, Holz, Stoff, Papier, Farbe, Öl, ja sogar ein Bleistift, werden mit einer gewissen Aura vermarktet. Unsere Kunst ist längst zu sehr mit der neoliberalen Wirtschaft verstrickt, ironischerweise im Widerspruch zu ihrem eigentlichen Ziel, Freiheit. Die Qualität von Kunst über den Preis der Materialien zu definieren, ist eine Wiederholung alter Muster, so wie Blau und Grün einst als Zeichen des Reichtums galten und dem Adel vorbehalten waren.

Diese Struktur führte dazu, dass ich klassische Musik als die einzig wahre Musik betrachtete und die Leinwandmalerei, die im späten 15. Jahrhundert in Italien entstand, als den allein gültigen Standard in der bildenden Kunst. Jahrzehnte später erkannte ich, dass es jenseits dessen, was ich damals als Kunst verstand, auch Formen gab, die aus verschiedenen kulturellen Kontexten stammen und nicht als Teil dieses Standards wahrgenommen wurden. Dann versuchte ich, all diese ironischen Elemente in die verschiedenen Medien einzubringen, mit denen ich bisher gearbeitet hatte.

- Plastic Fugue ist eine interaktive Klanginstallation, die mit einer Kindheitserinnerung an die Konzertflöte beginnt, ein Instrument, das ich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie erlernen konnte und das für mich zum Symbol des Klassismus wurde. Finanzielle Einschränkung ist nicht nur unangenehm, sondern lässt Kinder sich als ungeeignet empfinden, überhaupt etwas zu versuchen, und normalisiert dadurch Klassismus, selbst in der Kunst.

- Beschreibung (en)

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

It happened to me again when I studied painting. The materials are marketed with an aura, including canvas, wood, fabric, paper, paint, oil, and even a pencil. Our art already conspires too much with the neoliberal economy, ironically, against its supposed goal: liberty. Classifying the quality of art based on the price of materials is repetitive, much like how blue and green, once symbols of wealth, were valued and reserved for royalty in history.

This structure led me to view classical music as the only true form of music, and canvas painting, which originated in Italy in the late 15th century, as the sole standard in visual art. Decades later, I realized there was more art behind the things I once believed to be art alone. Then I attempted to gather all these ironical elements into diverse mediums I had experienced so far.

- Plastic Fugue is an interactive sound installation project that begins with a childhood memory of the concert flute, which I couldn't learn due to financial hardship, and which came to symbolize classism to me. Being financially debilitated is not only a discomfort, but also makes children feel unqualified to even try, thereby normalizing this classism even in art.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 09.07.2025 - 13.07.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- Variable Maße

- Dauer

- Introducing air&dust: 9' 11" / Sax Recital: 16' 37"

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Plastic Fugue

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 4 1

Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Untertitel

- Zur Materialisierung von Dissens

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

Dieser Analyse folgend übertrage ich die Bedingungen des "militanten Accessoires" im letzten Kapitel auf künstlerische Protestperformances. Dabei betrachte ich unter anderem künstlerische Produktionen von Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All) und Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise) und frage, inwiefern "militante Accessoires" nicht nur in kollektiven Protestperformances, sondern auch für einzelne Körper in feministischen, künstlerischen Performances eine Möglichkeit des Ausdrucks von Protest bieten.

Die Magistraarbeit rückt die kompliz*innenhafte Beziehung zwischen Kunst und Protest in den Fokus und zeigt, dass "militante Accessoires" nicht nur symbolische Bedeutungsträger*innen sind, sondern in ihrer relationalen und körperlich-performativen Dimension als Mittel des Widerstands agieren. Im Zusammenspiel mit den handelnden Körpern treten sie als Katalysator*innen und Vermittler*innen auf und entfalten eine doppelte Rolle als materiell-semiotische Akteur*innen.

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

- Beschreibung (en)

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

In this regard, I propose the concept of the "militant accessory" as an analytical category for feminist performance practices. The accessory as an everyday, decorative fashion element, which is often associated with bodies read as female*, is reinterpreted and transformed into an action-oriented, resistant object.

In consideration of two activist-performative actions by the Women's Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912) and Pussy Riot (Punk Prayer, 2012), two objects, a 19cm toffee hammer and a neon-coloured balaclava, are identified as "militant accessories". In their reciprocal relationship with bodies, "militant accessories" enable them to develop political and emancipatory potential and transform places into spaces of protest. Building on this analysis, I apply the conditions of the "militant accessory" to artistic protest performances. To this end, I focus on artistic productions by artists such as Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All), and Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise), asking to what extent "militant accessories" act as tools for expressing dissent in collective protest performances and individual bodies within feminist artistic practices.

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 01.07.2024

- Dank an

- Sprache

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 1 3

PCO 1810

- Titel

- PCO 1810

- Titel (en)

- PCO 1810

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

Seine Form ermöglicht es, die Flasche auf viele Weisen körpernah zu tragen und in die Umgebung einzubinden.

So wird die Flasche zur persönlichen, was dazu einlädt sie nach dem Leeren nicht wegzuwerfen, sondern immer wieder aufzufüllen.

Die ständige Verfügbarkeit von Wasser fördert ganz nebenbei einen erhöhten Wasserkonsum.

Dank des standardisierten PCO-Gewindes ist bei Bedarf ein flexibler Wechsel zu einer neuen Flasche jederzeit möglich.

- Der neu geformte Flaschendeckel fordert auf, eine Plastikflasche zu adoptieren und sie zur persönlichen Begleiterin im Alltag zu machen.

- Beschreibung (en)

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

It's shape makes it possible to carry the bottle close to the body and integrate it into your environment creatively.

In this way, the bottle becomes personal, inviting you not to throw it away after emptying it, but to refill it again and again.

The constant availability of water also encourages increased water consumption.

Thanks to the standardized PCO thread, a flexible change to a new bottle is possible at any time if required.

- The newly shaped bottle lid invites you to adopt a plastic bottle and make it your personal companion in everyday life.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.02.2025

- Titel

- PCO 1810

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Importiert am

- 17.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 11