The Plenum – A Scripted Play

Benachbarte Sets (34)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

34 Inhalte

- Seite 1 von 3

Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Untertitel

- Zur Materialisierung von Dissens

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

Dieser Analyse folgend übertrage ich die Bedingungen des "militanten Accessoires" im letzten Kapitel auf künstlerische Protestperformances. Dabei betrachte ich unter anderem künstlerische Produktionen von Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All) und Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise) und frage, inwiefern "militante Accessoires" nicht nur in kollektiven Protestperformances, sondern auch für einzelne Körper in feministischen, künstlerischen Performances eine Möglichkeit des Ausdrucks von Protest bieten.

Die Magistraarbeit rückt die kompliz*innenhafte Beziehung zwischen Kunst und Protest in den Fokus und zeigt, dass "militante Accessoires" nicht nur symbolische Bedeutungsträger*innen sind, sondern in ihrer relationalen und körperlich-performativen Dimension als Mittel des Widerstands agieren. Im Zusammenspiel mit den handelnden Körpern treten sie als Katalysator*innen und Vermittler*innen auf und entfalten eine doppelte Rolle als materiell-semiotische Akteur*innen.

- Ausgehend von der Annahme, dass Protest nicht nur durch Sprache oder Körper, sondern vor allem durch Gegenstände artikuliert wird, richtet die Magistraarbeit den Fokus auf die materiell-symbolischen Politiken feministischer Protestperformances. Dafür schlage ich das Konzept des "militanten Accessoires" als Analysekategorie für feministische Performancepraktiken vor. Das Accessoire, das oft mit weiblich* gelesenen Körpern assoziiert ist, wird als scheinbar harmloses, alltägliches und schmückendes Modeelement in einen handlungsorientierten, widerständigen Gegenstand umgedeutet und neu kontextualisiert. Anhand von zwei aktivistisch-performativen Aktionen der Women’s Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912 ) und Pussy Riot (Punk Prayer, 2012) werden zwei Gegenstände, ein 19cm großer Toffeehammer sowie eine neonbunte Sturmhaube, als "militante Accessoires" identifiziert. In ihrem wechselwirkenden Verhältnis mit Körpern ermöglicht das "militante Accessoire" diesen, politische und emanzipatorische Potenziale zu entfalten und Orte in Räume des Protests zu transformieren.

- Beschreibung (en)

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

In this regard, I propose the concept of the "militant accessory" as an analytical category for feminist performance practices. The accessory as an everyday, decorative fashion element, which is often associated with bodies read as female*, is reinterpreted and transformed into an action-oriented, resistant object.

In consideration of two activist-performative actions by the Women's Social and Political Union (Window Smashing Campaign, 1912) and Pussy Riot (Punk Prayer, 2012), two objects, a 19cm toffee hammer and a neon-coloured balaclava, are identified as "militant accessories". In their reciprocal relationship with bodies, "militant accessories" enable them to develop political and emancipatory potential and transform places into spaces of protest. Building on this analysis, I apply the conditions of the "militant accessory" to artistic protest performances. To this end, I focus on artistic productions by artists such as Selma Selman (You Have No Idea), Pipilotti Rist (Ever Is Over All), and Milica Tomić (One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire Will Flash, if Light Cannot Come Otherwise), asking to what extent "militant accessories" act as tools for expressing dissent in collective protest performances and individual bodies within feminist artistic practices.

- Based on the premise that protest is articulated not only through language or the body, but above all through objects, the magistra's thesis focuses on the material-symbolic politics of feminist protest performances.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 01.07.2024

- Dank an

- Sprache

- Titel

- Performende Körper und ihre militanten Accessoires

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 3

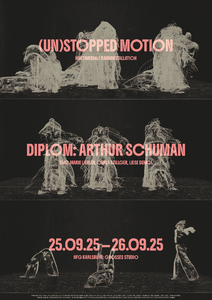

(Un)Stopped Motion

- Titel

- (Un)Stopped Motion

- Titel (en)

- (Un)Stopped Motion

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In dieser interdisziplinären Arbeit wird der schleichende Prozess der Selbstkontrolle als Reaktion auf äußere Störungen untersucht. Ausgangspunkt ist die Angst, einen Fehler zu begehen, die nicht mit einem sichtbaren Eingriff beginnt, sondern sich langsam in das Bewegungsrepertoire des Körpers einschreibt, bis sie schließlich zum Stillstand führt.

Die Performance beginnt mit einem weiten, freien Tanz, in dem der Körper sich offen, intuitiv und raumgreifend entfaltet. Doch diese Freiheit wird zunehmend durch einen äußeren akustischen Impuls gestört: das Geräusch einer fallenden, zerspringenden Tasse. Der Klang ist vertraut und alltäglich, doch ebenso tief aufgeladen mit dem Gefühl von Schuld und Unachtsamkeit. Mit jeder Wiederholung gräbt sich der Impuls tiefer in das Bewegungsverhalten ein. Jede Unterbrechung trägt zur Verunsicherung bei und lässt den Bewegungshorizont immer stärker einschränken.

Die Performance wird aus mehreren Perspektiven gefilmt. Diese Aufnahmen aus verschiedenen Blickachsen eines überwachenden Apparats, werden in der Installation projiziert.

Sich selbst im Blick ist eine Annäherung an das Innehalten, das Sich-Einschränken, das Verstummen, eine Untersuchung jener Schwelle, an der Handlung in Beobachtung kippt, Bewegung in Misstrauen.

- In dieser interdisziplinären Arbeit wird der schleichende Prozess der Selbstkontrolle als Reaktion auf äußere Störungen untersucht. Ausgangspunkt ist die Angst, einen Fehler zu begehen, die nicht mit einem sichtbaren Eingriff beginnt, sondern sich langsam in das Bewegungsrepertoire des Körpers einschreibt, bis sie schließlich zum Stillstand führt.

- Beschreibung (en)

- This interdisciplinary work examines the creeping process of self-control as a response to external disturbances. The starting point is the fear of making a mistake, which does not begin with a visible intervention, but slowly inscribes itself into the body's repertoire of movements until it finally leads to a standstill.

The performance begins with a wide, free dance in which the body unfolds openly, intuitively and expansively. But this freedom is increasingly disturbed by an external acoustic impulse: the sound of a cup falling and shattering. The sound is familiar and everyday, but equally deeply charged with feelings of guilt and carelessness. With each repetition, the impulse digs deeper into the movement behaviour. Each interruption contributes to the uncertainty and causes the horizon of movement to become increasingly restricted.

The performance is filmed from several perspectives. These recordings from different viewing angles of a surveillance device are projected in the installation.

Seeing oneself is an approach to pausing, restricting oneself, falling silent, an investigation of that threshold where action tips into observation, movement into mistrust.

- This interdisciplinary work examines the creeping process of self-control as a response to external disturbances. The starting point is the fear of making a mistake, which does not begin with a visible intervention, but slowly inscribes itself into the body's repertoire of movements until it finally leads to a standstill.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.09.2025 - 29.09.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- 4x Screens 1,8x2,8 m

- Dauer

- 08:30

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

Screen, HfG Karlsruhe

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- (Un)Stopped Motion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 4 0

Kunst in der Praxis

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Untertitel

- Methoden des Ausstellens im Vergleich zwischen ärztlicher Praxis und Kunstmuseum

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In ärztlichen Praxen sind häufig künstlerische Objekte ausgestellt. Anders als im Museum ist die Begegnung mit diesen Objekten jedoch eher selten der Anlass für den Besuch der medizinischen Einrichtung. Die beiläufige Betrachtung der Kunstwerke ist vielmehr ein ästhetisches Nebenprodukt des eigentlichen Anliegens der Besucher*innen. Wie und warum werden überhaupt Kunstobjekte in ärztlichen Einrichtungen präsentiert? Lässt sich diese Präsentation mit musealen Ausstellungen vergleichen? Diesen Fragen wird in dieser Magisterarbeit nachgegangen und mittels Feldforschung und museumskritischer Einordnung begegnet.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 21.10.2021

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- 123 Seiten (85 Seiten Text)

- Stadt

- Land

- Titel

- Kunst in der Praxis

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 13.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

Erikas Töchter

- Titel

- Erikas Töchter

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Erikas Töchter" untersucht anhand der fiktiven Figur Erika Mustermann Perspektiven auf die deutsche, weibliche* Identitätsbildung in Deutschland. Seit 1987 existiert Erika als Musteridentität in amtlichen Dokumenten – weiß, blond, blau- oder grünäugig. Als ein lächelnder Anachronismus geistert sie, erschreckend unkommentiert, durch die Bürokratielandschaft Deutschlands.

Die Arbeit übersetzt diese fiktive Identität in ein irritierendes Szenario, das zwischen Gartenfest, Ausstellung, Performance und Büroalltag changiert. Im Zentrum stehen zwei Ebenen: Zum einen die Präsentation der IDOLLs, einer Serie neuer weiblicher Musteridentitäten, die im Format einer Teleshopping-Show als innovative Lösung zeitgenössischer Identitätsprobleme vermarktet werden. Zum anderen der Blick in Erikas Büroalltag. Umgeben von Plastik-Buchsbaumbüschen, Teppichboden und generischen Büromöbeln ist sie gefangen im Moment des Fotos und der Reproduktion ihres Gesichtes.

Erikas durchdringende Augen blicken uns alle aufmerksam an, die Mundwinkel deuten ein neutrales Lächeln an. Doch je länger man sie betrachtet, desto schwerer wiegt ihr Blick: normierend, klassifizierend und ausschließend. Ihre Stimme, körperlos und fragmentarisch, erzählt aus dem Inneren dieses leeren Gesichtes und stellt die Frage, welche Gesichter und Narrative durch sie aus dem kollektiven Bild verschwinden.

- "Erikas Töchter" untersucht anhand der fiktiven Figur Erika Mustermann Perspektiven auf die deutsche, weibliche* Identitätsbildung in Deutschland. Seit 1987 existiert Erika als Musteridentität in amtlichen Dokumenten – weiß, blond, blau- oder grünäugig. Als ein lächelnder Anachronismus geistert sie, erschreckend unkommentiert, durch die Bürokratielandschaft Deutschlands.

- Beschreibung (en)

- “Erikas Töchter” explores perspectives on german, female* identity formation in Germany through the fictional figure of Erika Mustermann. Since 1987, Erika has served as the standard identity in official documents – white, blonde, blue- or green-eyed. As a smiling anachronism, she continues to haunt Germany’s bureaucratic landscape.

The work translates this fictional identity into a scenario that shifts between garden party, exhibition, performance, and office routine. At its center are two layers: on the one hand, the presentation of the IDOLLs – a series of new female standard identities, presented in the style of a teleshoppingshow, offering an innovative approach to contemporary issues of identity; on the other hand, a glimpse into Erika’s everyday office life. Surrounded by plastic boxwood shrubs, carpeting, and generic office furniture, she remains trapped in the moment of the photograph and the endless reproduction of her own face.

Erika’s eyes look directly at the viewer, the corners of her mouth suggesting a neutral smile. Yet the longer she gazes at you, the more insistent her expression becomes: classifying and excluding. A bodiless, fragmentary voice accompanies the scene, offering insights from within this empty face and raising the question of which faces and narratives disappear from the collective image through her.

- “Erikas Töchter” explores perspectives on german, female* identity formation in Germany through the fictional figure of Erika Mustermann. Since 1987, Erika has served as the standard identity in official documents – white, blonde, blue- or green-eyed. As a smiling anachronism, she continues to haunt Germany’s bureaucratic landscape.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.07.2025

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- Ein kleines Haus mit Garten

- Dauer

- 4 Stunden

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Erikas Töchter

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 2 0

The Violent Container

- Titel

- The Violent Container

- Titel (en)

- The Violent Container

- Untertitel

- Exhibition and handbook

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Exhibition and handbook

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „The Violent Container“ konzentriert sich auf das kulturelle Phänomen des Käfigs und das Einsperren als Praxis, um Objekte oder Körper einzuschließen, zu kategorisieren, einzuschränken und sich anzueignen – sowie als Mittel, um sie zu sammeln, zu schätzen, zu bewahren und zu schützen.

Das Projekt umfasst eine Ausstellung und eine Publikation, die die verschiedenen Eigenschaften und Funktionen der sich wandelnden Formen des Käfigs untersuchen und dabei erforschen, wie Käfige nicht nur die Verwaltung lebender oder toter Körper und Objekte ermöglichen, sondern auch die Art und Weise bestimmen, wie wir sie wahrnehmen.

- „The Violent Container“ konzentriert sich auf das kulturelle Phänomen des Käfigs und das Einsperren als Praxis, um Objekte oder Körper einzuschließen, zu kategorisieren, einzuschränken und sich anzueignen – sowie als Mittel, um sie zu sammeln, zu schätzen, zu bewahren und zu schützen.

- Beschreibung (en)

- "The Violent Container" focuses on the cultural phenomenon of the cage, and caging as a practice to contain, categorise, restrict, and appropriate objects or bodies – as well as a tool to collect, treasure, preserve, and protect them.

The project comprises an exhibition and a publication that examine the various properties and functions of the cage’s shifting forms, exploring how cages not only enable the administration of living or dead bodies and objects, but also govern the ways in which we perceive them.

- "The Violent Container" focuses on the cultural phenomenon of the cage, and caging as a practice to contain, categorise, restrict, and appropriate objects or bodies – as well as a tool to collect, treasure, preserve, and protect them.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Ort

- Rheinstetten, Karlsruhe

- Titel

- The Violent Container

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 14

Ambassadors

- Titel

- Ambassadors

- Titel (en)

- Ambassadors

- Untertitel

- 12 stories of artificial survival

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- 12 stories of artificial survival

- Beschreibung (de)

- AMBASSADORS ist eine installative Sammlung, bestehend aus 120 Stofftieren, die das Verhältnis der Konzepte vom Natürlichen und Künstlichen anhand des Eisbären in menschlicher Gefangenschaft beleuchtet. Im Kampf um die Klimakrise ist der Eisbär zum Symbolbild der zu schützenden Natur geworden und hat sich als solches zum Repräsentanten in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. KI-generierten Bilder, von denen jeweils 10 eine der 12 Geschichten in der Installation visualisieren, wurden einzeln auf die Rücken der 120 Stofftiere übertragen und gemeinsam in ein immersives Wimmelbild verwoben. So werden die Stofftiere in der Installation zu Botschaftern einer künstlichen Population und verlängern damit, ohne Lebewesen Leid zuzufügen, die Ketten an Abbildungen von Abbildungen von etwas, das mal natürlich war.

- Beschreibung (en)

- Ambassadors is an installation consisting of 120 stuffed animals that explores the relation between the natural and the artificial through the lens of the polar bear in human captivity. In the fight against the climate crisis, polar bears haves become a symbolic image of nature in need of protection—an image that has etched itself into the collective memory. Each set of ten AI-generated images represents one of the twelve stories depicted in the installation. These images were transferred individually onto the backs of the 120 stuffed animals and collectively woven into an immersive Wimmelbild. In this way, the stuffed animals once again become ambassadors of an artificial population—extending the chain of representations of representations of something that once was natural, without causing harm to living beings.

- Kategorie

- Mitwirkende

- Material

- Titel

- Ambassadors

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

sampling for relations in the light of a satellite

- Titel

- sampling for relations in the light of a satellite

- Titel (en)

- sampling for relations in the light of a satellite

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In dem Format einer sampling session wird eine akustische Struktur erprobt, die das Reisen zum Mond beschwört und sich mit Raumwahrnehmungen, Imagination und kollektiven Vorstellungen auseinandersetzt. Anders als in dieser Performance ist für das menschliche Ohr eine wesentliche Präsenz im Weltraum das Geräuschlose.

- Beschreibung (en)

- In the format of a sampling session, an acoustic structure is tested that conjures a journey to the Moon, engaging with perceptions of space, imagination and collective ideas.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.02.2025

- Mitwirkende

- Dank an

- Anja Casser

- Filipa Cesar

- Jaya Demmer

- Hubert Distel

- Till Engelhardt

- Yvonne Fomferra

- Hanna Franke

- Heidi Herzig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Susanne Kriemann

- Rebekka Ladewig

- Isabel Motz

- Leonie Mühlen

- Elisabeth Potemkin

- Josefine Scheu

- Lorenz Schwarz

- Leia Morgana Walz

- Niklas Weisenbach

- Maximilian Zschiesche

- Badischer Kunstverein

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- sampling for relations in the light of a satellite

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 01.10.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 5

"Wet again"

- Titel

- "Wet again"

- Untertitel

- Wahrnehmung und Abstraktion von Erhaltungsarbeit im ländlichen Raum

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Perception and abstraction of maintenance work in the rural

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozess von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur

wahrzunehmen und zu begleiten. Es liegt in einem abgelegenen Terrain im Nordosten Deutschlands nahe dem

Kummerower See im Malchiner Umland.

In einer Feldforschung wurde viel Zeit verbracht, Scores der Zusammenarbeit entwickelt, Wander und Kanu Routen 1:1 erschlossen. Dabei entstand ein Austausch mit den Menschen vor Ort, die eine längere Beziehung zum Torfboden pflegen und sich für die Wiedervernässung von Moorböden lokal und europaweit einsetzen.

Es entstand ein Gewebe aus verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven und die Frage nach ihren machtpolitischen Auswirkungen auf ländliche Gestaltungsprozesse.Was sind die neuen Choreografien der Erhaltungsarbeit, auf welche Perspektiven wird Bezug genommen?

Auf mehreren Testfeldern der Universität Greifswald und des Greifswald Moor Instituts werden aktuell Daten gesammelt, die zu einer Umstellung der europäischen Subventionierung von Moorkulturen genutzt werden. Lokale Archivmaterialien über einen Hexenprozess, hochstaplerische Ritterbrüder aus Lüneburg und DDR Fdj Jugendcamps für staatliche Meliorationsvorhaben geben Einblick in die historische Dimensionen.

Lokale Künstler und Umweltwissenschaftler schaffen Austauschorte für ökologisch bezogene Kulturarbeit.

Landwirte die mit den sehr existenziellen Fragen der direkten Übersetzung der Ideen konfrontiert sind,-und über 5000 Jahre intakte Bodenproben die als eigenes Archiv eine noch viel längere viel größere Geschichte zu erzählen haben.

Eindrücke und Materialien dieser Zeit verarbeitet Laura Haak in einer Installation aus 4 unterschiedlich langen Videoessays mit immersiver Soundcollage, bedruckten lokal hergestellten Grasfaserplatten, einer Projektionsfläche aus Agaragar und Paludikulturen und einer Sitzinstallation aus 130kg Seggenrohrgras

der vor Ort gefilmten Felder.

Ein Reader mit gesammelten Materialien und textlichen Einordnungen inspiriert von Essays von Tim Ingold schlägt eine Dramaturgie vor, die im Sinne der eigenen Wahrnehmung verworfen werden kann.

- „Wet again“ ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozess von Laura Haak, eine Moorregion als Akteur

- Beschreibung (en)

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

It is located in a remote area in north-eastern Germany near Lake Kummerow in the Surrounding Malchin.

A lot of time was spent conducting field research, developing scores of collaboration, and tracing hiking and canoe routes 1:1.

This led to an exchange with local people who have a long-standing relationship with the peat soil and are committed to the rewetting of moorland soils both locally and across Europe.

A fabric of different perspectives emerged, along with questions about their power-political implications for rural design processes. What are the new choreographies of maintenance work, and what perspectives are being referred to?

Data is currently being collected at several test sites at the University of Greifswald and the Greifswald Moor Institute, which will be used to change European subsidies for moorland cultivation. Local archive materials about a witch trial, impostor knights from Lüneburg and GDR Fdj youth camps for national drainage projects provide insight into the historical dimensions.

Local artists and environmental scientists are creating places of exchange for ecologically-related cultural work.

Farmers who are confronted with the very existential questions of directly translating ideas,- And over 5,000 years intact soil samples that, as an archive in their own, have an even longer and much greater story to tell.

Laura Haak processes impressions and materials from this period in an installation consisting of four video essays of varying lengths with an immersive sound collage, printed locally produced grass fibre boards, a projection surface made of agar agar and paludicultures, and a seating installation made of 130 kg of sedge grass

from the fields filmed on site.

A reader with collected materials and textual classifications inspired by essays by Tim Ingold suggests a dramaturgy that can be discarded in the sense of one's own perception.

- ‘Wet again’ is the result of a two-year process by Laura Haak to perceive and accompany a moorland region as an acting entity.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Zwei Sommer und ein Frühjahr 2023-2025

- Sprache

- Ort

- Achknoledgements:

Dr Uta Berghöfer, Dr Joachim Borner Martina Zienert

from Projekthof Karnitz , Nora Köhn from University

Greifswald, Dr Ulf Schiefelbein from Ministry for

Climate Protection, Agriculture, Rural Areas and

the Environment Mecklenburg-Western Pomerania

, Tobias Dahms from thermal drones GmbH, Richard

Hurding from Zelfo Technology GmbH, the paludi

farmers Ludwig Bork and Henning Voigt,

Frank Zimmermann from "Uns lütt Museum“ Dargun

and sculptor Kathrin Wetzel for their time and

willingness to show themselves, interesting and

realizing conversations, the opportunity for a bird‘s eye

view and 150 kilograms of sedge cane grass,

Tim

Ingolds for loaning captions and providing impulses

for thoughts and perception

Celine Condorelli, Jaya Demmer, Lina Determann, Mascha Dilger, Benjamin Eisele, Constanze Fischbeck, Hanna Franke, Vera Gärtner, Marlene-, Michael-, Birgit- and Michaela Haak, Mira Hirtz, Franka Kampmeier, Alexander Knoppig, Hanne König, Christian‘Lübben, Leonie Mühlen, Wiebke Muller, Leonie Müller, Laura Morcillo and ZeitBildLab, Luise Peschko, Nis Petersen, Sebastian Schafer, Susanne Schmitt, Josefine Scheu, Phillip Schell, Arthur Schuman, Henriette Schwabe, Claud Teichmann, Alexander Thelen, Johannes Thimm, Leia Walz, Isabel Winter for countless support, the best of times, carrying hands, attentive eyes and continuous inquiries and Paulina Mimberg for the most splendid graphic.

- Achknoledgements:

- Titel

- "Wet again"

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.06.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 2 3

Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Titel (en)

- Sometimes pain is very quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Manchmal ist Schmerz ganz leise“ ist eine immersive, autobiographische Hörstück-Installation, die den stillen und oft unsichtbaren Kampf mit einer schweren, namenlosen Krankheit in den Mittelpunkt stellt. Das Werk hinterfragt, was es bedeutet, in einer leistungsorientierten Gesellschaft plötzlich nicht mehr zu "funktionieren". Es geht den Ängsten, der Scham und dem tief empfundenen Gefühl des Versagens nach, das oft mit chronischer Krankheit einhergeht – Gefühle, die Betroffene selten teilen. Das Hörspiel verleiht einer Stimme Ausdruck, die für viele spricht und Einblicke in eine Realität gibt, die oft im Verborgenen bleibt.

- Beschreibung (en)

- ‘Sometimes pain is very quiet’ is an immersive, autobiographical audio play installation that focuses on the silent and often invisible battle with a serious, nameless illness. The work questions what it means to suddenly no longer ‘function’ in a performance-orientated society. It explores the fears, the shame and the deeply felt sense of failure that often accompanies chronic illness – feelings that are rarely shared by those affected. The radio play gives expression to a voice that speaks for many and provides insights into a reality that often remains hidden.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 30.10.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Finn Baygan

- Daniel Berwanger

- Pauline Cemeris

- Filipa Cesar

- Mark Patrick Damian

- Charlotte Eifler

- Flora Güldenpfennig

- Tobias Keilbach

- Eisenhart Keimeyer

- Alexander Knoppik

- Yael Kolb

- Isabelle Konrad

- Julian Kuf

- Barbara Kuon

- Josephine Leicht

- Laura Morcillo

- Ilja Morgenstern

- Sebastian Schäfer

- Sebastian Schönfeld

- Lorenz Schwarz

- Quirin Thalhammer

- Alexander Thelen

- Riemschneider Stiftung

- Zeitbild Lab

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- 4-Kanal-Audio/360° Projection Mapping

- Abmessungen

- Länge: 8m, Breite: 8m, Höhe: 6,50m

- Dauer

- 30min

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Manchmal ist Schmerz ganz leise

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 17.04.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 1 5

Textile Processing

- Titel

- Textile Processing

- Untertitel

- Punkte, Zeilen, Spalten; Vorläufer elektronischer Bildtechniken

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

“Die ersten Bilder, die von ihrem Bildkörper abgelöst wurden, bestanden aus einem Stapel gelochter Karten für die Verwendung im Jacquardwebstuhl. Der Bildcode ist hier noch begreifbar, das Bild, wenn es aus dem Stapel dieser Karten gewoben wird, ein textil-taktiles Produkt. Patricia Wallers Needle-Works zeigen die Leerstelle heutiger Bildmaschinen auf, wo Bilder auf Monitoren erscheinen, um im nächsten Moment schon wieder durch den nächsten (Netzhaut-) Eindruck ausgetauscht zu werden.”

- “Die Ähnlichkeiten von Geweben, Mustervorlagen und heutigen Rasterbildern sind eklatant. In einer Genese der technischen Bilder kann das Gewebe als Exemplarfall und Vorreiter aller technisch-elektronischer Bilder gelten.”

- Beschreibung (en)

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

“The first images that were detached from their image body consisted of a stack of perforated cards for use in the Jacquard loom. The image code is still comprehensible here, the image, when woven from the pile of these cards, is a textile-tactile product. Patricia Waller's needle works show the blank space of today's image machines, where images appear on monitors only to be replaced by the next (retinal) impression in the very next moment.”

- “The similarities between fabrics, patterns and today's raster images are striking. In the genesis of technical images, the fabric can be regarded as an exemplary case and forerunner of all technical-electronic images.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02.11.1998

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Titel

- Textile Processing

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1998 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 2

Path Tiles

- Titel

- Path Tiles

- Titel (en)

- Path Tiles

- Untertitel

- Knitting Coordinates into Patterns

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Knitting Coordinates into Patterns

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Unsere Bewegungen können wie eine Performance begriffen werden, wie etwas Flüchtiges, das nur im Moment existiert und nach der Vollendung weder sichtbar noch fassbar ist. Nur die Erinnerungen an das Erlebte bleiben als Spuren der Bewegung in unserem Geist erhalten. Path Tiles nutzt GPS-Daten, um diese besonderen Momente individueller Erfahrung einzufangen und in Form von Mustern in die physische Welt des sicht- und tastbaren Textils zu übertragen. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Objekt.

Jedes Muster steht für eine Reise, für eine Erfahrung. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Spaziergang in der Natur, eine Reise in ein fernes Land oder einen wiederkehrenden Weg des Alltags handelt. Die daraus entstehenden Muster erzählen von den Gefühlen und Begegnungen, von dem Gesehenen und dem Erlebten und erinnern uns an das, was uns ausmacht.

Mit der Path Tiles Website habe ich ein Werkzeug entwickelt, um diese Reisen in Form von GPS-Daten in strickbare Muster zu verwandeln. Ich habe die Website so gestaltet, dass die Ästhetik des Musters durch zusätzliche Verschiebung, Verzerrung und Spiegelung individualisiert werden kann. Dies stellt außerdem sicher, dass Menschen mit der gleichen Strecke trotzdem persönliche Muster erstellen können. Das entstandene Muster wird dann in Form eines gestricktes Objekts zum Leben erweckt und wird zur materialisierten persönlichen Erfahrung. Durch die Einbeziehung des Nutzers in den Gestaltungsprozess entsteht eine weitere Ebene der Bindung zwischen Mensch und Objekt.

Für das Diplom habe ich exemplarisch fünf Objekte gestaltet, die mit diesen Mustern personalisiert werden können. Das Design der Objekte konzentriert sich darauf, das Reisen oder das „unterwegs sein“ in verschiedenen Situationen zu erleichtern. In diesem Prozess ist ein Schal mit Taschen, ein Umhang, der gleichzeitig als Decke genutzt werden kann, eine Tasche, die zugleich ein Kissen ist, eine Balaklava mit Ohrenschützern und ein Nackenkissen mit Rückenstütze und Taschen in den verlängerten Seitenteilen entstanden.

Für die finale Herstellung der Objekte haben fünf Personen die GPS-Daten verschiedener Routen verwendet um ihre persönlichen Muster auf der Path Tiles Website zu erstellen. Jedes der Objekte wurde zu einer Person, einer Reise, einem Muster zugeordnet und entsprechend produziert. Die fertigen Objekte sind die materialisierten Erfahrungen und Erinnerungen dieser Menschen.

Begleitend zu dieser Arbeit habe ich mit der Sammlung von Reisen in Form von Geschichten und Mustern begonnen. Hierbei ist ein kleines Booklet entstanden, das die Beiträge von 19 Menschen beinhaltet. Sie alle haben eine Erinnerung von einer Reise in Form von Text und Muster mit mir geteilt.

- Unsere Bewegungen können wie eine Performance begriffen werden, wie etwas Flüchtiges, das nur im Moment existiert und nach der Vollendung weder sichtbar noch fassbar ist. Nur die Erinnerungen an das Erlebte bleiben als Spuren der Bewegung in unserem Geist erhalten. Path Tiles nutzt GPS-Daten, um diese besonderen Momente individueller Erfahrung einzufangen und in Form von Mustern in die physische Welt des sicht- und tastbaren Textils zu übertragen. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Objekt.

- Beschreibung (en)

- Movement is like a performance, something momentous becoming invisible and untouchable as soon as it is complete. Only the memories of the experience remain as traces of the movement in our minds. Path Tiles captures these valuable moments of individual experiences and transfers them into the physical world of visible and tactile textiles, creating a deep relationship between person and object.

Each pattern represents a journey, an experience. It doesn't matter whether it's a walk in nature, a trip to a distant country, or a repeating path in everyday life. The resulting patterns tell of the emotions evoked by landscapes, the lessons learned along the way and the power of the journey to shape our lives.

With the Path Tiles website, I have developed a tool to transform these journeys into knitable patterns using GPS data. I designed the website so that the aesthetics of the pattern can be individualized through shifting, distorting, and mirroring. This ensures that even people with the same route can create personal patterns. The resulting pattern is then brought to life in the form of a knitted object, becoming a materialized personal experience. By involving the user in the design process, an additional layer of connection between person and object is created.

For my diploma, I have designed five objects that can be personalized with these patterns. The design of these objects focuses on making travelling or being "on the go" more comfortable. This process has resulted in the creation of a scarf with pockets, a cape that can also be used as a blanket, a bag that doubles as a pillow, a balaclava with ear cushions, and a neck pillow with back support and pockets in the extended side parts.

For the final production of the objects, five people used the GPS data of different routes to create their personal patterns on the Path Tiles website. Each of the objects was assigned to a person, a journey, a pattern, and then produced accordingly. The finished objects are the materialized experiences and memories of these people.

Accompanying this work, I have started collecting journeys in the form of stories and patterns. This resulted in a small booklet that includes contributions from 19 people. They all shared a memory of a journey in the form of text and pattern with me.

- Movement is like a performance, something momentous becoming invisible and untouchable as soon as it is complete. Only the memories of the experience remain as traces of the movement in our minds. Path Tiles captures these valuable moments of individual experiences and transfers them into the physical world of visible and tactile textiles, creating a deep relationship between person and object.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- April 2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Die Diplomarbeit wurde von Prof. Wieki Somers und Prof. Céline Condorelli betreut.

- Titel

- Path Tiles

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 42

A man in the shape of...

- Titel

- A man in the shape of...

- Titel (en)

- A man in the shape of...

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

Durch einen losen Kontaktpunkt in 2019 begann Kudufias Recherche an der Sepulkralkultur der fantasy coffins, einem traditionellen Kunsthandwerk der Ga-Ethnie in Ghana. Die individuell gestalteten Särge folgen einem mündlich überlieferten Bildindex und sind stellvertretende Gefäße für das ins Jenseits übertretende Leben. Die ‚fantasy coffins‘ verhüllen nicht nur den physischen Körper, ihre Hülle trägt konkrete Spuren der in ihnen gefassten Existenz.

Wie alle Gefäße schirmen die ‚fantasy coffins‘ ihren Inhalt vor den Blicken der Umgebung ab. Im selben Moment dienen sie als repräsentativer Körper des Verstorbenen. Die Suche nach dem richtig geformten Gefäß, sei es ein Weidenkorb für Früchte, ein Buch für Worte oder im Fall der ‚fantasy coffins‘ ein Fischernetz für Fischer, stellt die Suche nach Signifikanz des eigenen Lebens dar: eine treffende Metapher für die Odyssee des Lebens.

In seiner Arbeit „A man in the shape of...“ macht Kudufia sein väterliches Haus in Tema (Ghana) zum physischen Ausgangspunkt seiner Recherche. In Form einer trans-medialen Erzählung wird dessen Essenz eingefangen und greifbar gemacht. Poetische Artefakte und Beobachtungen aus dem Alltag in Ghana werden sorgfältig arrangiert und dienen als Verdinglichung von Zeit. Sie dienen als greifbare Säulen von Kudufias Zeit in Ghana.

„A man in the shape of...“ trägt der angeborenen Sehnsucht nach einer konkreten geografischen Verankerung Rechnung. Kudufia nutzt die gesamte Ausstellung als metaphorischen Fingerzeig auf einen Ort auf der Landkarte.

In Form einer Audioübertragung, einer speziellen Sitzposition auf der Nachbildung eines traditionellen Hockers, referentiellen Bautechniken und einer Dreikanal-Videoinstallation wird diese geografische Verankerung konkret vermittelt. Durch die Untersuchung der Rolle von Ritualen bei der Gestaltung unseres Zugehörigkeitsgefühls, inspiriert durch die philosophischen Überlegungen von Byung Chul Han, bietet die Ausstellung ein Fenster zu einer Kultur, die gleichzeitig vertraut und fremd ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Videoinstallation, die in sieben Abschnitte unterteilt ist. Die Aufteilung bezieht sich auf die Tradition der „one-week observation“ und beschreibt jeweils eine Facette von Kudufias persönlicher Reise. Das Video wird begleitet von einem Musikstück der ghanaischen Theatermacherin Edufa T. Sutherland, das mit der Unterstützung des Cellisten Ben Grocock gespielt und aufgenommen wurde. Das Video lässt Kudufias Erinnerungen, Fiktionen und Realitäten verschwimmen und vermischt dabei die Identitäten von Kudufia mit denen seines Vaters und Großvaters und lässt so ein komplexes Netz aus Zugehörigkeiten entstehen.

Eine Publikation, die integraler Bestandteil der Ausstellung ist, bedient sich der Form eines Gefäßes. Eine bedruckte Archivbox sammelt Kudufias Spuren auf seiner Suche nach den ‚fantasy coffins‘ und wird durch eine Hand voll ephemeraler Druckprodukte und Publikationen zum Dokumentationsapparat. Im Mittelpunkt der Archivbox steht ein Interview, zwischen Kudufia und dem Sargmacher Lawrence Anang in dessen Werkstatt in Teshie. Die einzige textliche Spur, die eine klare Verbindung zur Geschichte der Särge herstellt.

Das hölzerne Fundament einer nachgebauten Hütte dient als Sammelpunkt der Ausstellung und ermöglicht die Verbindung zwischen Druckerzeugnissen, Audio, Artefakten und den Betrachtenden. Die Kombination aus gesammeltem haptischen Material und audiovisuellen Arbeiten setzt sich zu einer transmedialen Collage zusammen, in der Kudufia die Geschichte seiner Verwurzelung auf intime Weise erzählt.

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

- Beschreibung (en)

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

Kudufia's research began with the so-called fantasy coffins, a traditional handicraft practiced by the Ga people of Ghana. The individually designed coffins follow an oral figurative index and are emblematic vessels for life passing into the afterlife. Not only do they conceal the physical body, but their shell bears imprints of the existence that preceded death. To give an example, the vessel of a fisherman might take the form of a boat or fishing net.

Similar to all vessels, they shield their content from its surroundings, simultaneously serving as a representation of the deceased to the eyes of the outside world. The search for the right-shaped vessel, be it a wicker basket for fruit or a book for words, mirrors the journey to discover one's own significance, as displayed figuratively by the fantasy coffins - an apt metaphor for the odyssey of life.

"A man in the shape of..." takes into account the innate longing for a concrete geographical rooting and uses the entirety of the exhibition as a metaphorical finger pointing to a place on the map. This geographical pinning is conveyed in the form of an audio transmission, a special seating position on a replica of a traditional stool, referential construction techniques and a three-channel video installation. By examining the role of rituals in shaping our sense of belonging, inspired by the philosophical reflections of Byung Chul Han, the exhibition offers a window into a culture that is both familiar and foreign at the same time.

At the heart of the exhibition is a video installation divided into seven segments referring to the tradition of the one-week observation, each describing a facet of Kudufia's personal journey. The video installation is accompanied by a musical piece composed by Edufa T. Sutherland, played and recorded with the assistance of cellist Ben Grocock. It blurs the boundaries between memory, fiction, and reality, inviting the viewer to reflect on the complexity of cultural identity and belonging.

The publication, an integral part of the exhibition, also takes the form of a vessel. Borrowing the shape of a printed archive box it collects Kudufia's traces on his search for the fantasy coffins and is conveyed through his graphic expression. At its center is an interview he conducted with coffin maker Lawrence Anang in his workshop in Teshie, the sole textual trace of the coffins' history.

In order to bring all of the pieces together, a wooden fundament of a hut serves as the gathering point of the exhibition, enabling the connection between printed matter, audio, artefacts, and the viewers.

The collected haptic material combined with the audiovisual pieces results in a trans-medial collage in which Kudufia intimately tells the story of his rooting.

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Dank an

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 04

- Stadt

- Land

- Titel

- A man in the shape of...

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 4

- Set enthält

- 0 21