Abschlussarbeiten-Archiv

Abschlussarbeiten-Archiv

| Titel |

|

86 Inhalte

- Seite 1 von 8

Teilnahme in Bewegung

- Titel

- Teilnahme in Bewegung

- Untertitel

- Die Funktion der Partizipation des Publikums in choreografischer Performance-Kunst

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Die Partizipation des Publikums in Performance-Kunst – der Titel der Magisterarbeit – ruft die Vorstellung eines klassischen ,Mitmach‘-Theaters beziehungsweise eines von ,mitmachenden‘ Performance-BesucherInnen hervor, in dem das Publikum dazu angehalten wird, sich aktiv und produktiv am Geschehen der Aufführung zu beteiligen. Auch am Beginn meiner Recherche stand diese Vorstellung und Partizipation damit als Phänomen, dem – sowohl von der Seite der RezipientInnen aus, als auch von der der PerformerInnen und der KünstlerInnen – zum einen mit großen Unbehagen, zum anderen mit großer Begeisterung begegnet wird.”

„Das Versprechen, das von der Partizipation des Publikums ausgeht, baut darauf, der konventionell passiven und kontemplativen Betrachtung des Kunstwerks, das von einer singulären Autorschaft gefertigt wurde, entgegenzuwirken. Das Unbehagen gegenüber Partizipation drückt sich zum einen in der Skepsis aus, ob Partizipation die Funktion der Aktivierung des Publikums leisten kann. Bedeutet Teilhabe nicht, dass das Publikum innerhalb eines festgelegten Rahmens und eines bestehenden Konzeptes bloß mitmachen ,darf‘? Heißt das nicht, dass es noch immer in passiver Unmündigkeit gefangen bleibt, aber nun, ja noch schlimmer, mit der Illusion der eigenen Souveränität? In der folgenden Analyse werde ich zeigen, dass die Bezeichnungen aktiv und passiv, selbstbestimmt und determiniert und die damit einhergehenden normativen Befunde allerdings genauerer Differenzierung bedürfen.”

- „Die Partizipation des Publikums in Performance-Kunst – der Titel der Magisterarbeit – ruft die Vorstellung eines klassischen ,Mitmach‘-Theaters beziehungsweise eines von ,mitmachenden‘ Performance-BesucherInnen hervor, in dem das Publikum dazu angehalten wird, sich aktiv und produktiv am Geschehen der Aufführung zu beteiligen. Auch am Beginn meiner Recherche stand diese Vorstellung und Partizipation damit als Phänomen, dem – sowohl von der Seite der RezipientInnen aus, als auch von der der PerformerInnen und der KünstlerInnen – zum einen mit großen Unbehagen, zum anderen mit großer Begeisterung begegnet wird.”

- Beschreibung (en)

- ‘The participation of the audience in performance art - the title of the master's thesis - evokes the idea of a classic ‘participatory’ theatre or one of ‘participating’ performance visitors, in which the audience is encouraged to actively and productively participate in the events of the performance. At the beginning of my research, this idea and participation was also a phenomenon that was met with great discomfort on the one hand and great enthusiasm on the other, both on the part of the recipients and the performers and artists.’

‘The promise of audience participation is based on counteracting the conventionally passive and contemplative view of the artwork produced by a singular authorship. The unease about participation is expressed on the one hand in the scepticism as to whether participation can fulfil the function of activating the audience. Doesn't participation mean that the audience is merely ‘allowed’ to take part within a fixed framework and an existing concept? Does this not mean that they are still trapped in passive immaturity, but now, even worse, with the illusion of their own sovereignty? In the following analysis, I will show that the terms active and passive, self-determined and determined and the associated normative findings require more precise differentiation.’

- ‘The participation of the audience in performance art - the title of the master's thesis - evokes the idea of a classic ‘participatory’ theatre or one of ‘participating’ performance visitors, in which the audience is encouraged to actively and productively participate in the events of the performance. At the beginning of my research, this idea and participation was also a phenomenon that was met with great discomfort on the one hand and great enthusiasm on the other, both on the part of the recipients and the performers and artists.’

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Teilnahme in Bewegung

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2015 05

- Externes Archiv

- Importiert am

- 30.03.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 4

Elastic Kin

- Titel

- Elastic Kin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Rauminstallation “Elastic Kin” zeigt eine Gruppe von Textilobjekten - Gefüge -, die aus weggeworfenen Kleidungsstücken bestehen. Sie existieren sowohl als Individuen als auch als Gruppe. Die Kleidungsstücke, die in den Straße von K. gefunden wurden und von Anderen in anderen Kontext hergestellt worden sind, kehren ihren ursprünglichen Zweck um, indem sie zu eigenen Körpern werden, die unabhängig von menschlichen Körpern sind. Jede Oberfläche ist wie eine geheime Landkarte, die Spuren anonymer Hände enthält, die an den Textilien gearbeitet haben.

Der Sound der Installation ist ein Echo - fast verschwundener, kollektiver Erinnerungen an vergangene Momente und Orte.

“Elastic Kin” versucht, eine weit verbreitete Verwandtschaft darzustellen, die durch unsichtbare, lose und elastische Fäden imaginiert wird, die ein internationales System von Lieferketten, Arbeiter*Innen und Konsument*Innen, Trendprognosen und unvorhersehbarem Zeitgeist, Massenproduktion und meditativer Handarbeit abbilden. Welche Spuren dieser Kontexte enthalten die Kleidungsstücke?

Das Video zeigt eine performative Intervention im öffentlichen Raum. Es zeigt die Gefüge, die eine neue Existenz außerhalb ihrer Produktions- und Vermarktungskontexte führen: Sie kehren in ein Einkaufszentrum zurück, animiert von den Menschen, die sie einst bekleideten.

- Die Rauminstallation “Elastic Kin” zeigt eine Gruppe von Textilobjekten - Gefüge -, die aus weggeworfenen Kleidungsstücken bestehen. Sie existieren sowohl als Individuen als auch als Gruppe. Die Kleidungsstücke, die in den Straße von K. gefunden wurden und von Anderen in anderen Kontext hergestellt worden sind, kehren ihren ursprünglichen Zweck um, indem sie zu eigenen Körpern werden, die unabhängig von menschlichen Körpern sind. Jede Oberfläche ist wie eine geheime Landkarte, die Spuren anonymer Hände enthält, die an den Textilien gearbeitet haben.

- Beschreibung (en)

- The spatial installation “Elastic Kin” shows a group of textile objects – Gefüge – that were assembled from discarded and abandoned garments. They exist as individuals as well as a kin. Assembled from used garments, found in the streets of K., produced by others in other contexts, they invert their original purpose by becoming bodies of their own, no longer dependent on being activated by a human body. The surface of every Gefüge is like a secret map, containing traces of anonymous hands working on them.

The sound in the installation is an echo of almost vanished collective memories of past moments and places. “Elastic Kin” attempts to depict a widespread kinship, that is imagined through invisible, loose and elastic threads mapping an international system of supply chains, workers and consumers, trend forecast and unpredictable zeitgeist, mass production and meditative handcraft. Which traces of these contexts do the garments contain?

The video shows a performative intervention in pub- lic space. It shows the Gefüge leading a new existence outside their production and marketing contexts: They return to the shopping mall, animated by the people, they once used to dress.

- The spatial installation “Elastic Kin” shows a group of textile objects – Gefüge – that were assembled from discarded and abandoned garments. They exist as individuals as well as a kin. Assembled from used garments, found in the streets of K., produced by others in other contexts, they invert their original purpose by becoming bodies of their own, no longer dependent on being activated by a human body. The surface of every Gefüge is like a secret map, containing traces of anonymous hands working on them.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.10.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Elastic Kin

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 02.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 22

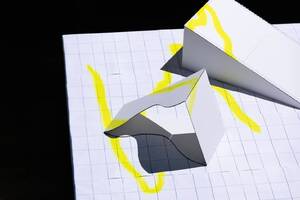

Berge versetzen

- Titel

- Berge versetzen

- Titel (en)

- Moving mountains

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Bei den ausgestellten Arbeiten handelt es sich ausschließlich um Arbeiten neueren Datums. Bis auf die Arbeit „Treptow“ aus dem Jahr 2002 sind alle Arbeiten in den letzten 10 Monaten entstanden.

In meinen Arbeiten setze ich mich mit dem „Modellieren von Landschaft“ auseinander. Die Skulpturalität oder auch die Landschaftsmodellierung bilden den Mittelpunkt meiner Arbeiten. Die Form und deren illusionistisches Spiel treten dabei immer mehr in den Vordergrund. Ungewöhnliche Blickwinkel lassen den Standpunkt des Betrachters unklar und schaffen eine Unsicherheit über das Abgebildete. Durch eine bestimmte Art der Abbildung der Landschaftsskulpturen verlieren sie ihre ursprüngliche Bedeutung und zeigen oftmals die Absurdität der Handlungsweise des Menschen.

Alle Bilder sind in einem analogen Aufnahmeverfahren mit einer Großbildkamera entstanden. Nur unwesentliche digitale Eingriffe sind nötig, um dem abgebildeten Bildcharakter zu verleihen. Das bewusste Aufsuchen von ungewöhnlichen Orten und Blickwinkeln lässt oftmals die Vermutung einer digitalen Montage zu. „Berge versetzen“ ist eine Metapher sowohl für den plastischen als auch den skulpturalen Umgang mit Landschaft. Das Wegnehmen und Hinzufügen ganzer Berge oder Bergteile stehen stellvertretend für die Mächtigkeit des Eingriffs des Menschen in die Natur.

- Bei den ausgestellten Arbeiten handelt es sich ausschließlich um Arbeiten neueren Datums. Bis auf die Arbeit „Treptow“ aus dem Jahr 2002 sind alle Arbeiten in den letzten 10 Monaten entstanden.

- Beschreibung (en)

- The exhibited works are all recent. With the exception of the work “Treptow” from 2002, all the works were created in the last 10 months.

In my works I deal with the “modeling of landscape”. Sculpturality or landscape modeling is the focus of my work. The form and its illusionistic play increasingly come to the fore. Unusual perspectives leave the viewer's point of view unclear and create uncertainty about what is depicted. By depicting the landscape sculptures in a certain way, they lose their original meaning and often show the absurdity of human behavior.

All of the pictures were taken using analog photography with a large-format camera. Only insignificant digital interventions are necessary to lend the depicted image character. The deliberate search for unusual locations and angles often leads to the assumption of a digital montage. “Moving mountains” is a metaphor for both the plastic and sculptural treatment of landscape. The removal and addition of entire mountains or parts of mountains are representative of the power of human intervention in nature.

- The exhibited works are all recent. With the exception of the work “Treptow” from 2002, all the works were created in the last 10 months.

- Kategorie

- Schlagworte

- Technik/Verfahren/Formate

- Großbildkamera

- Internetlinks

- Titel

- Berge versetzen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 08.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 6

cool pieces

- Titel

- cool pieces

- Titel (en)

- cool pieces

- Untertitel

- a democratic cooling collection

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „cool pieces” beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den menschlichen Körper und deren Hitzeanpassung. Mit einem Open-Source Gedanken präsentiert das Projekt ein Ensemble von drei tragbaren Objekten, deren Design vielfältige Facetten eines simplen Fächers aufgreift, welcher einer der zugänglichsten Methoden zur Kühlung des Körpers darstellt. Das Set umfasst einen Sonnenponcho, eine entfaltbare Kopfbedeckung sowie einen Handfächer, um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten. Ein zentraler Gedanke bei der Entwicklung der Objekte war die Überwindung finanzieller Barrieren, um eine breite Teilhabe zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden sämtliche Anleitungen zur unentgeltlichen Nutzung auf der Website zur Verfügung gestellt, um eine nahezu kostenfreie Herstellung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendung handelsüblicher Nähmaschinen gelegt, da sie flächendeckend verfügbar sind und somit für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich ist.

- „cool pieces” beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den menschlichen Körper und deren Hitzeanpassung. Mit einem Open-Source Gedanken präsentiert das Projekt ein Ensemble von drei tragbaren Objekten, deren Design vielfältige Facetten eines simplen Fächers aufgreift, welcher einer der zugänglichsten Methoden zur Kühlung des Körpers darstellt. Das Set umfasst einen Sonnenponcho, eine entfaltbare Kopfbedeckung sowie einen Handfächer, um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten. Ein zentraler Gedanke bei der Entwicklung der Objekte war die Überwindung finanzieller Barrieren, um eine breite Teilhabe zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden sämtliche Anleitungen zur unentgeltlichen Nutzung auf der Website zur Verfügung gestellt, um eine nahezu kostenfreie Herstellung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendung handelsüblicher Nähmaschinen gelegt, da sie flächendeckend verfügbar sind und somit für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich ist.

- Beschreibung (en)

- ‘cool pieces’ deals with the effects of climate change on the human body and its adaptation to heat. With an open source mindset, the project presents an ensemble of three wearable objects whose design takes on multiple facets of a simple fan, one of the most accessible ways to cool the body. The set includes a sun poncho, a deployable headgear and a hand fan for effective cooling. A central idea in the development of the items was to overcome financial barriers to enable widespread participation. For this reason, all instructions are available for free on the website to ensure that production is virtually cost-free. Special attention was paid to the use of commercially available sewing machines, as they are widely available and therefore accessible to a wide range of people.

- ‘cool pieces’ deals with the effects of climate change on the human body and its adaptation to heat. With an open source mindset, the project presents an ensemble of three wearable objects whose design takes on multiple facets of a simple fan, one of the most accessible ways to cool the body. The set includes a sun poncho, a deployable headgear and a hand fan for effective cooling. A central idea in the development of the items was to overcome financial barriers to enable widespread participation. For this reason, all instructions are available for free on the website to ensure that production is virtually cost-free. Special attention was paid to the use of commercially available sewing machines, as they are widely available and therefore accessible to a wide range of people.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 14.12.2023

- Material

- Abmessungen

- Fächer (30x30cm), Poncho (45x100cm), Hut (Durchmesser 50cm)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Youtube Link zum Video der Performance:

https://www.youtube.com/watch?v=8HIEUG2vebg

- Youtube Link zum Video der Performance:

- Titel

- cool pieces

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 16

Stella Kramrisch. Kunsthistorikerin zwischen Europa und Indien.

- Titel

- Stella Kramrisch. Kunsthistorikerin zwischen Europa und Indien.

- Untertitel

- Ein Beitrag zur Depatriarchalisierung der Kunstgeschichte

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Warum gab es keine bedeutenden Kunsthistorikerinnen? Das Buch „Stella Kramrisch“ sucht in der Kunstgeschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte nach einer Antwort auf diese polemische Frage. Die Erklärung für das Fehlen von Kunsthistorikerinnen findet sich in den misogynen und patriarchalen Strukturen der Geschichtsschreibung. Um die Reproduktion ebendieser Strukturen zu unterbrechen, ist das Buch dem Werk und Wirken der Kunsthistorikerin Stella Kramrisch (1896 –1993) gewidmet.

Stella Kramrisch war in den 1920er bis 1940er Jahren eine gefragte Expertin für indische Kunst. Aufgewachsen und promoviert in Wien, lehrte sie ab den frühen 1920er Jahren an Universitäten in Bengalen. Sie argumentierte für die Eigenständigkeit des künstlerischen Wertes indischer Architektur, Skulptur und Malerei. Während ihrer Zeit in Bengalen verbreitete sie ihre Thesen durch wirkungsmächtige Ausstellungen und Publikationen in Europa. Möglich war das durch die Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Wiener Institut für Kunstgeschichte, Springers Handbuch Kunstgeschichte, der Reformbewegung und dem Warburg Institut. Warum wissen wir nichts von dieser Tänzerin zwischen Kulturen, der scharfen Beobachterin und poetisch präzisen Autorin? Das Buch zielt auf die Erschließung des Werkes, der Methoden und des Kunstbegriffs von Kramrisch ab.

- Warum gab es keine bedeutenden Kunsthistorikerinnen? Das Buch „Stella Kramrisch“ sucht in der Kunstgeschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte nach einer Antwort auf diese polemische Frage. Die Erklärung für das Fehlen von Kunsthistorikerinnen findet sich in den misogynen und patriarchalen Strukturen der Geschichtsschreibung. Um die Reproduktion ebendieser Strukturen zu unterbrechen, ist das Buch dem Werk und Wirken der Kunsthistorikerin Stella Kramrisch (1896 –1993) gewidmet.

- Beschreibung (en)

- Why were there no great women art historians? The book “Stella Kramrisch” seeks an answer to this polemical question in the art historiography of the last few decades. The explanation for the absence of women art historians is found in the misogynistic and patriarchal structures of much history writing. To interrupt the reproduction of these very structures, the book focuses on the work and activities of the art historian Stella Kramrisch (1896-1993).

In Europe, Stella Kramrisch was a sought-after expert on Indian art from the 1920s to the 1940s. Raised and graduated in Vienna, she taught at universities in Bengal from the early 1920s. Central to her research was the argument for the autonomy of the artistic value of Indian architecture, sculpture, and painting. During her time in Bengal, she spread her theses through influential exhibitions and publications in Europe. This became possible through collaborations with institutions such as the Vienna Institute for Art History, Springer’s Handbook of Art History, the Reform Movement, and the Warburg Institute. Why do we know nothing of this dancer between cultures, a keen observer and poetically precise writer? The book aims to make Kramrisch’s works, methods, and concept of art accessible.

- Why were there no great women art historians? The book “Stella Kramrisch” seeks an answer to this polemical question in the art historiography of the last few decades. The explanation for the absence of women art historians is found in the misogynistic and patriarchal structures of much history writing. To interrupt the reproduction of these very structures, the book focuses on the work and activities of the art historian Stella Kramrisch (1896-1993).

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Titel

- Stella Kramrisch. Kunsthistorikerin zwischen Europa und Indien.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.07.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2

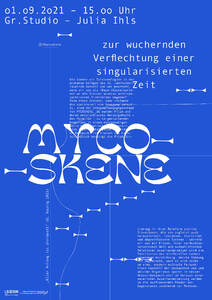

MYCOSKENE

- Titel

- MYCOSKENE

- Titel (en)

- Mycoskene

- Untertitel

- Zur wuchernden Verflechtung einer singularisierten Zeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Or on the rampant interweaving of a singularized time

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- MYCOSKENE ist eine material-theoretische Verflechtung rund um das Thema Mycelium, dem unterirdischen Hyphengeflecht der Pilze. Ob als sozio-philosophische Metapher, Bau- und Gestaltungsmaterial oder in Form einer multi-medialen Rauminstallation – in ihrer Arbeit folgte die Szenografin und Konzepterin Julia Ihls über 8 Monate den fein verwobenen Strukturen jener Organismen, die durch ihre eigene Zeitlichkeit und Qualitäten zu maßgeblichen Co-Gestaltenden wurden.

- Beschreibung (en)

- MYCOSKENE is a material-theoretical interweaving around the theme of mycelium, the subterranean network of hyphae of fungi. Whether as a socio-philosophical metaphor, building and design material or in the form of a multi-media spatial installation - in her work, scenographer and conceptual designer Julia Ihls followed the finely interwoven structures of these organisms for over 8 months, which became decisive co-creators through their own temporality and qualities.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.09.2021 - 03.09.2021

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- MYCOSKENE

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 11

Ambassadors

- Titel

- Ambassadors

- Titel (en)

- Ambassadors

- Untertitel

- 12 stories of artificial survival

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- 12 stories of artificial survival

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- AMBASSADORS ist eine installative Sammlung, bestehend aus 120 Stofftieren, die das Verhältnis der Konzepte vom Natürlichen und Künstlichen anhand des Eisbären in menschlicher Gefangenschaft beleuchtet. Im Kampf um die Klimakrise ist der Eisbär zum Symbolbild der zu schützenden Natur geworden und hat sich als solches zum Repräsentanten in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. KI-generierte Bilder, von denen jeweils 10 eine der 12 Geschichten in der Installation visualisieren, wurden einzeln auf die Rücken der 120 Stofftiere übertragen und gemeinsam in ein immersives Wimmelbild verwoben. So werden die Stofftiere in der Installation zu Botschaftern einer künstlichen Population und verlängern damit, ohne Lebewesen Leid zuzufügen, die Ketten an Abbildungen von Abbildungen von etwas, das mal natürlich war.

- Beschreibung (en)

- Ambassadors is an installation consisting of 120 stuffed animals that explores the relation between the natural and the artificial through the lens of the polar bear in human captivity. In the fight against the climate crisis, polar bears haves become a symbolic image of nature in need of protection—an image that has etched itself into the collective memory. Each set of ten AI-generated images represents one of the twelve stories depicted in the installation. These images were transferred individually onto the backs of the 120 stuffed animals and collectively woven into an immersive Wimmelbild. In this way, the stuffed animals once again become ambassadors of an artificial population—extending the chain of representations of representations of something that once was natural, without causing harm to living beings.

- Kategorie

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Titel

- Ambassadors

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 29.09.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 8

Die Methode Duchamp – Magritte

- Titel

- Die Methode Duchamp – Magritte

- Untertitel

- Das „Musée d’Art Moderne. Département des Aigles” von Marcel Broodthaers unter dem Aspekt der strategischen Aneignung

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Der Fall Marcel Broodthaers lädt den Rezipienten dazu ein, sich mit dessen Vorläufern auseinanderzusetzen. Nicht etwa, weil dort Geheimnisse aufzudecken wären – im Gegenteil, die broodthaers’schen Galionsfiguren sind in seinem Werk alle namentlich präsentiert –, sondern eher auf Grund der Tatsache, da er es wie kaum ein anderer verstanden hat, sich bestimmter Vorbilder zu bedienen, sprich, sich Teilaspekte aus deren Werken anzueignen und die darin enthaltenen Kerngedanken eigens fortzuschreiben. Dies geschieht auf eine Art und Weise, die es vermag, Hommage und Kritik zu vereinen.”

„Über zwei Doppelseiten hinweg breitet sich im Ausstellungskatalog zur Section des Figures [...] das graphisch aus, was Broodthaers als seine METHODE tituliert. Diese Blätter folgen in direktem Anschluß an das Vorwort, sie markieren den Anfang zu jenem Katalogteil, der sowohl inhaltlich, als auch formal maßgeblich vom Künstler gestaltet worden ist. Bereits die Typographie des Titelworts strahlt – in Majuskel gesetzt – eine hohe Wichtigkeit aus. Wer allerdings ausführliche Erläuterung erwartet hat, wird enttäuscht, es handelt sich vielmehr um eine anspielungsreiche Illustration als um eine schriftliche Erklärung, doch gleichwohl trägt diese Ausführung den Charakter des Manifests.”

- „Der Fall Marcel Broodthaers lädt den Rezipienten dazu ein, sich mit dessen Vorläufern auseinanderzusetzen. Nicht etwa, weil dort Geheimnisse aufzudecken wären – im Gegenteil, die broodthaers’schen Galionsfiguren sind in seinem Werk alle namentlich präsentiert –, sondern eher auf Grund der Tatsache, da er es wie kaum ein anderer verstanden hat, sich bestimmter Vorbilder zu bedienen, sprich, sich Teilaspekte aus deren Werken anzueignen und die darin enthaltenen Kerngedanken eigens fortzuschreiben. Dies geschieht auf eine Art und Weise, die es vermag, Hommage und Kritik zu vereinen.”

- Beschreibung (en)

- "The case of Marcel Broodthaers invites the recipient to engage with his precursors. Not because there are secrets to be uncovered there - on the contrary, Broodthaers' figureheads are all presented by name in his work - but rather due to the fact that he understood better than almost anyone else how to make use of certain role models, i.e. to appropriate partial aspects from their works and to continue the core ideas contained therein in his own way. This is done in a way that manages to combine homage and criticism."

"Over two double-page spreads in the exhibition catalogue for Section des Figures [...] Broodthaers' METHOD is presented graphically. These pages follow directly after the preface and mark the beginning of the section of the catalogue that was designed by the artist both in terms of content and form. Even the typography of the title word - set in majuscule - radiates great importance. However, anyone expecting a detailed explanation will be disappointed; it is more of an allusive illustration than a written explanation, but this version nevertheless has the character of a manifesto."

- "The case of Marcel Broodthaers invites the recipient to engage with his precursors. Not because there are secrets to be uncovered there - on the contrary, Broodthaers' figureheads are all presented by name in his work - but rather due to the fact that he understood better than almost anyone else how to make use of certain role models, i.e. to appropriate partial aspects from their works and to continue the core ideas contained therein in his own way. This is done in a way that manages to combine homage and criticism."

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- November 2010

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Die Methode Duchamp – Magritte

- Semester

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2010 09

- Externes Archiv

- Importiert am

- 10.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 2

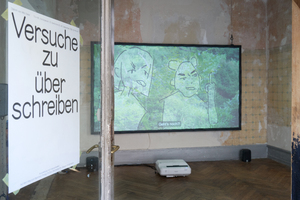

Versuche zu überschreiben

- Titel

- Versuche zu überschreiben

- Titel (en)

- Attempts to rewrite

- Untertitel

- Ausstellung mit drei Videoarbeiten: Auf dem Weg zum Bahnhof, Prolog: Im Zoo, Germania Girl - Konzert im Schloss!

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Exhibition with three video works: On the way to the station, Prologue: In the zoo, Germania Girl - Concert in the castle!

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Obszön, nerdy und aus Japan: Anime im Fernsehen zu schauen galt in vielen Haushalten in Deutschland als verrufen. Diese Rezeption von Anime entspricht zugleich den exotisierenden Stereotypen, die der (vorgeblich gesittete) Westen auf Japan projiziert. In ihrer Diplomarbeit nutzt Miki Feller Anime als Medium, um über anti-asiatischen Rassismus zu sprechen. Entstanden sind drei Videoarbeiten, die sie in ihrer Ausstellung „Versuche zu überschreiben“ gezeigt hat. Jedes Video erzählt eine eigene Geschichte, die in Karlsruhe spielt, unter anderem am Bahnhof, am Zoo und am Schloss. Es sind Versuche, eine vorherrschend weiße Umgebung zu beschreiben, sich dazu zu positionieren und davon zu distanzieren.

Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit folgenden Personen realisiert und ausgestellt: „Versuche zu überschreiben“ mit Max Mandery (Dramaturgische Beratung), Bruno Jacoby (Grafik), Leia Walz (Ausstellungsgestaltung), Jaya Demmer (Textil), Johannes Thimm und Lina Determann (Rampe) / „Auf dem Weg zum Bahnhof“ mit Bruno Jacoby (Grafik) / „Prolog: Im Zoo“ mit Sophia Stadler (Storyboard, Schnitt & Fotos) / „Germania Girl – Konzert im Schloss!“ mit Max Mandery (Dramaturgische Beratung), Bruno Jacoby (Grafik), Yun-Wen Liu (Fotos & Farbkorrektur), Vanessa Bosch (Musik), Ricarda Fischer (Musik & Sounddesign), Meret Bhend und Paulina Mimberg (Farbkorrektur), Luise Peschko (Dialog Editing) sowie Nele Faust, Alejandra Janus, Melanie Berner, Rita Andrulyte, Nini Lü, Jörg Stegmann, Laura Haak und Josefine Scheu (Stimmen).

- Obszön, nerdy und aus Japan: Anime im Fernsehen zu schauen galt in vielen Haushalten in Deutschland als verrufen. Diese Rezeption von Anime entspricht zugleich den exotisierenden Stereotypen, die der (vorgeblich gesittete) Westen auf Japan projiziert. In ihrer Diplomarbeit nutzt Miki Feller Anime als Medium, um über anti-asiatischen Rassismus zu sprechen. Entstanden sind drei Videoarbeiten, die sie in ihrer Ausstellung „Versuche zu überschreiben“ gezeigt hat. Jedes Video erzählt eine eigene Geschichte, die in Karlsruhe spielt, unter anderem am Bahnhof, am Zoo und am Schloss. Es sind Versuche, eine vorherrschend weiße Umgebung zu beschreiben, sich dazu zu positionieren und davon zu distanzieren.

- Beschreibung (en)

- Obscene, nerdy, and from Japan: In many German households, it was forbidden to watch anime on television. This perception of anime mirrors the exoticizing stereotypes projected onto Japan by the (allegedly civilized) West. In her diploma project, Miki Feller addresses anti-Asian racism in Germany by using anime as the medium. She created three video works and showcased them in the exhibition “Versuche zu überschreiben.” Each video tells a story set in Karlsruhe, for example, at the train station, the zoo, and the castle. These videos serve as attempts to describe a predominantly white environment, to position oneself in relation to it, and to distance oneself from it.

The videos were created and presented in collaboration with the following people: "Versuche zu überschreiben" with Max Mandery (dramaturgical consultation), Bruno Jacoby (graphics), Leia Walz (exhibition design), Jaya Demmer (textile), Johannes Thimm and Lina Determann (ramp) / "Auf dem Weg zum Bahnhof" with Bruno Jacoby (graphics) / "Prolog: Im Zoo" with Sophia Stadler (storyboard, editing & photos) / "Germania Girl - Konzert im Schloss!" with Max Mandery (dramaturgical consultation), Bruno Jacoby (graphics), Yun-Wen Liu (photos & color grading), Vanessa Bosch (music), Ricarda Fischer (music & sound design), Meret Bhend and Paulina Mimberg (color grading), Luise Peschko (dialog editing) as well as Nele Faust, Alejandra Janus, Melanie Berner, Rita Andrulyte, Nini Lü, Jörg Stegmann, Laura Haak, and Josefine Scheu (voice acting).

- Obscene, nerdy, and from Japan: In many German households, it was forbidden to watch anime on television. This perception of anime mirrors the exoticizing stereotypes projected onto Japan by the (allegedly civilized) West. In her diploma project, Miki Feller addresses anti-Asian racism in Germany by using anime as the medium. She created three video works and showcased them in the exhibition “Versuche zu überschreiben.” Each video tells a story set in Karlsruhe, for example, at the train station, the zoo, and the castle. These videos serve as attempts to describe a predominantly white environment, to position oneself in relation to it, and to distance oneself from it.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.09.2023 - 24.09.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Versuche zu überschreiben

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 04.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 9

Roll a boulder

- Titel

- Roll a boulder

- Titel (en)

- Roll a boulder

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

Die lebendigen animierten Skateboard-Spuren vermitteln Spannung und surreale visuelle Ausdrücke. Die Anstrengung des Skateboardens entspricht dem endlosen Rollen des Felsens und regt zur Reflexion über die Bedeutung des Lebens an. Zuschauer reflektieren in dieser Umgebung kontinuierlich über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung von Anstrengung, was die widersprüchlichen Gefühle der Menschheit gegenüber dem Dasein widerspiegelt. Diese Szene ist nicht nur eine visuelle Freude, sondern dient auch als spirituelle Erleuchtung und Reflexion.

- In diesem Stück erkunde ich die Sinnlosigkeit des Lebens durch die Verschmelzung von Skateboarding und greife dabei auf das Bildnis des Sisyphos aus der griechischen Mythologie zurück, das den Felsen schiebt. Ich habe einen Raum von 8*5 Metern konstruiert, umgeben von Skateboard-Soundeffekten unten und Projektion Animationen oben. Die Trajektorie des Skateboards schreitet kontinuierlich voran, dreht sich und scheitert letztendlich auf dem Gelände, ähnlich wie Sisyphos, der endlos den Felsen schiebt und in einem unendlichen Zyklus von Anstrengung und Scheitern gefangen ist.

- Beschreibung (en)

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

The vibrant animated skateboard tracks convey tension and surreal visual expressions. The effort of skateboarding parallels the endless rolling of the boulder, prompting contemplation on the meaning of life. Spectators continually ponder the transience of life and the significance of effort in this setting, reflecting humanity's contradictory feelings towards existence. This scene is not just a visual delight but also serves as a spiritual enlightenment and reflection.

- In this piece, drawing upon the imagery of Sisyphus from Greek mythology pushing the boulder, I explore the meaninglessness of life through the fusion of skateboarding. I constructed a space measuring 8*5 meters, enveloped in skateboard sound effects below and projection animations above. The skateboard's trajectory continually progresses, turns, and ultimately fails on the terrain, resembling Sisyphus endlessly pushing the boulder, caught in an infinite cycle of effort and failure.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.01.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 8m x 5m

- Dauer

- 1 Tag

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof

- Stadt

- Land

- Titel

- Roll a boulder

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 12

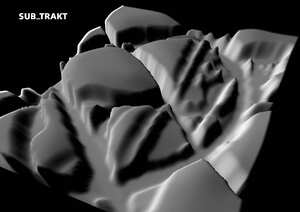

SUB_TRAKT

- Titel

- SUB_TRAKT

- Titel (en)

- SUB_TRAKT

- Untertitel

- Eine interaktive Raum- und Klanginstallation von Anne Niemetz und Holger Förterer

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

Im Lichthof 3 wird mit einer Kamera das Geschehen im Raum von oben erfaßt. Personen innerhalb des so beobachteten Bereichs erfahren eine direkte akustische Rückkopplung ihrer Bewegungen über ein an Traversen aufgehängtes 4-Kanal-Lautsprechersystem. Jedes sich bewegende Objekt im Kamerabild generiert eine Klangstruktur im Raum, die sich – abhängig von Größe, Geschwindigkeit und Distanz der Objekte untereinander– verändert. Der Klang verstummt, wenn im Lichthof 3 keine Bewegungen mehr registriert werden.

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 28.01.2002 - 01.02.2002

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- täglich von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof und Medientheater

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- SUB_TRAKT

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 07.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 1

Ich hatte vom feeling her ein gutes Gefühl

- Titel

- Ich hatte vom feeling her ein gutes Gefühl

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Der Weg ist das Ziel“ ist meine Devise. Der Arbeitsprozess ist daher ein wichtiger Teil meines Diploms. Ich zeige Fotos aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit sehr unterschiedlichen Bildsprachen. Sie sind Momentaufnahmen aus meinem Blick durch die Kamera. Diese Bilder setze ich in Bezug zueinander, wobei manche Bilder miteinander harmonieren, funktionieren, kommunizieren – andere wiederum nicht. Durch die projizierten Bilder ändern sich die Bezüge und zeigen, dass die Bilder anders kommunizieren, je nachdem, welche Bilder an ihrer Seite sind. Dabei ist die Abfolge der Bilder eine Endlosschleife, und eine Bildkombination einer Wand kehrt immer wieder. Die Betrachtenden sind frei, selbst zu assoziieren, und jeder Blick sieht einen neuen, ganz eigenen Zusammenhang in der Konstellation der Fotografien.

Fotografieausstellung mit 18 Bildern auf Holz und Aludibond und 30 Bildern projiziert auf zwei Beamern.

- „Der Weg ist das Ziel“ ist meine Devise. Der Arbeitsprozess ist daher ein wichtiger Teil meines Diploms. Ich zeige Fotos aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit sehr unterschiedlichen Bildsprachen. Sie sind Momentaufnahmen aus meinem Blick durch die Kamera. Diese Bilder setze ich in Bezug zueinander, wobei manche Bilder miteinander harmonieren, funktionieren, kommunizieren – andere wiederum nicht. Durch die projizierten Bilder ändern sich die Bezüge und zeigen, dass die Bilder anders kommunizieren, je nachdem, welche Bilder an ihrer Seite sind. Dabei ist die Abfolge der Bilder eine Endlosschleife, und eine Bildkombination einer Wand kehrt immer wieder. Die Betrachtenden sind frei, selbst zu assoziieren, und jeder Blick sieht einen neuen, ganz eigenen Zusammenhang in der Konstellation der Fotografien.

- Beschreibung (en)

- “The journey is the reward” is my motto. The work process is therefore an important part of my diploma. I show photos from different parts of the world with very different visual languages. They are snapshots from my view through the camera. I place these images in relation to each other, whereby some images harmonize, function and communicate with each other - others do not. The projected images change the references and show that the images communicate differently depending on which images are at their side. The sequence of images is an endless loop and a combination of images on a wall is repeated again and again. Viewers are free to make their own associations and each view sees a new, unique context in the constellation of photographs.

Photography exhibition with 18 pictures on wood and Aludibond and 30 pictures projected on two beamers.

- “The journey is the reward” is my motto. The work process is therefore an important part of my diploma. I show photos from different parts of the world with very different visual languages. They are snapshots from my view through the camera. I place these images in relation to each other, whereby some images harmonize, function and communicate with each other - others do not. The projected images change the references and show that the images communicate differently depending on which images are at their side. The sequence of images is an endless loop and a combination of images on a wall is repeated again and again. Viewers are free to make their own associations and each view sees a new, unique context in the constellation of photographs.

- Kategorie

- Material

- Titel

- Ich hatte vom feeling her ein gutes Gefühl

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 12