Photosymbiosen – On Co-Developing with Plant Accomplices

Benachbarte Sets (44)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

44 Inhalte

- Seite 1 von 4

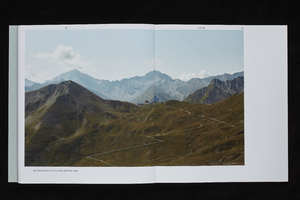

IN BEARBEITUNG – Alpine Landschaften

- Titel

- IN BEARBEITUNG – Alpine Landschaften

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In Bearbeitung -Alpine Landschaften basiert auf dem fotografischen Nachlass des Geologen, Gletscherforschers, Skisportlers und Sportfunktionärs Wilhelm Paulcke, der einige tausend Aufnahmen aus dem Alpenraum enthält. Sie zeigen geologische Formationen und Gletscher, Staudämme‚ Berghütten und Siedlungen und entstanden teils für geologische und glaziologische Studien, aber auch als Reisedokumentation während beruflicher und privater Aufenthalte Paulckes in den Bergen zwischen 1890 und 1940.

Die erneute Aufnahme einiger der Fotografien von den gleichen Standpunkten rund 100 Jahre später dokumentiert die Entwicklung, die die fotografierten Orte genommen haben. Die möglichst exakte Wiederholung minimiert den Einfluss der Variable des Raumes auf das Bild, der zeitliche Vergleich wird um so prägnanter. Die Berge in ihrer stoischen Permanenz bieten den menschengemachten Veränderungen der in sie eingebetteten Landschaft eine Kulisse, aus der sie fast über deutlich hervortreten.

Durch die erfasste Zeitspanne über 100 Jahre gibt In Bearbeitung -Alpine Landschaften einen Einblick in Prozesse, die den möglichen Erfahrungshorizont eines Menschen übersteigen. Zum Teil sind es Prozesse der Domestizierung des Natur- und Lebensraums der Alpen, die sich in der Anpassung der Landschaft an zivilisatorische Bedürfnisse zeigen und in der Anpassung der Infrastruktur an steigende Bevölkerungs-und Besucherzahlen. An anderer Stelle lässt sich auf Vorgänge schließen, die auf größere, globale Veränderungen verweisen wie der schleichende Rückzug von Gletschern und die mit immer größerem Aufwand betriebene künstliche Aufrechterhaltung von befahrbaren Schneeflächen für den Wintersport.

Ergänzende Fotografien konkretisieren gezeigte Veränderungen; sie verdeutlichen, was in den vergleichenden Bildpaaren oft nur erahnt werden kann: Ursachen,Ausprägungen und Auswirkungen der Veränderungen auf Landschaft und Mensch. Thematisiert wird auch die Art der Beziehung des Menschen zur Alpenlandschaft, die sich in seinem Habitus beim Nutzen der Berge offenbart.

In Bearbeitung -Alpine Landschaften erzählt von der Prozesshaftigkeit intensiv genutzter Landschaften. Sie sind nie fertig, im Gegenteil: Je stärker sie raffiniert werden, desto mehr ordern die schon erfolgten Eingriffe weitere Anpassungen ein. In diesem Sinn stehen die gezeigten Landschaften synonym für viele Landschaften weltweit. deren Veränderungsrate diejenige natürlicher landschaftlicher Veränderungsprozesse um ein Vielfaches übersteigt.

HERBERGEN 4

SIEDLUNGEN 20

ENERGIE UND INFRASTRUKTUR 40

PISTEN 68

GLETSCHER 106

- In Bearbeitung -Alpine Landschaften basiert auf dem fotografischen Nachlass des Geologen, Gletscherforschers, Skisportlers und Sportfunktionärs Wilhelm Paulcke, der einige tausend Aufnahmen aus dem Alpenraum enthält. Sie zeigen geologische Formationen und Gletscher, Staudämme‚ Berghütten und Siedlungen und entstanden teils für geologische und glaziologische Studien, aber auch als Reisedokumentation während beruflicher und privater Aufenthalte Paulckes in den Bergen zwischen 1890 und 1940.

- Typ des Projekts/Werks

- Sprache

- Titel

- IN BEARBEITUNG – Alpine Landschaften

- Semester

- Importiert am

- 04.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 71

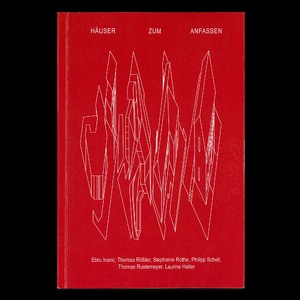

Häuser zum Anfassen

- Titel

- Häuser zum Anfassen

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung “Häuser zum Anfassen“ befasst sich mit dem Ausstellen von Architektur. In künstlerischen Recherchearbeiten verhandelt sie Fragen zur Repräsentation, Medialisierung, Simulation und Aneignung von Architektur anhand der Musterhaus-Ausstellung in Fellbach. Diese wurde 1971 vom Verleger Ottmar Strebel gegründet und ist nach eigener Darstellung die erste ihrer Art in Deutschland. Besucherinnen und Besucher können hier 66 verschiedene, nahezu komplett eingerichtete Musterhäuser besichtigen, begehen und kaufen. So entsteht ein Hybrid aus Ausstellung, Kulissensiedlung und Simulationsarchitektur.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Häuser zum Anfassen" ("Houses to touch") deals with the exhibition of architecture. In artistic works of research, it deals with questions of representation, medialization, simulation and appropriation of architecture based on the model house exhibition in Fellbach. This exhibition was established in 1971 by the publisher Ottmar Strebel and is, by his own account, the first of its kind in Germany. Visitors can view, walk through and purchase 66 different, almost fully furnished show homes. The result is a hybrid of exhibition, scenic estate and simulated architecture.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2019 - 13.02.2019

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Waldstraße 8 76133 Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Häuser zum Anfassen

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

finding traces and placing connections

- Titel

- finding traces and placing connections

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

Besucher*innen können die in den Teppich eingelassenen Kupferflächen durch fünf verkupferte Steine verbinden und kontrollieren dadurch Klang und Licht des Raumes.

Die Komposition für das Werk wurde aus Aufnahmen, die durch Interaktion mit Kupferobjekten entstanden sind, generiert.

Jede aktivierte Fläche leuchtet auf und fügt eine Audiospur zur Komposition hinzu.

Dadurch entsteht nicht nur eine Interaktion mit der Arbeit, sondern auch eine Interaktion zwischen den Besucher*innen. Durch das Zusammenspiel entstehen individuelle Kompositionen und Kombinationen der Audiospuren und immer neue Abwandlungen des Klanges.

„finding traces and placing connections“ lädt ein, zu entdecken, zu hören.

- „finding traces and placing connections“ ist eine interaktive Kunstinstallation und ein persönlicher Liebesbrief an das Material Kupfer. Die Arbeit zelebriert die Funktionalität, Vielseitigkeit und Schönheit des Kupfers.

- Beschreibung (en)

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

Visitors can connect the copper surfaces embedded in the carpet with five copper-plated stones and thereby control the sound and light of the room.

The composition for the work was generated from recordings made through interaction with copper objects.

Each activated surface lights up and adds an audio track to the composition.

This not only creates an interaction with the work, but also an interaction between the visitors. The interplay creates individual compositions and combinations of audio tracks and ever new variations of the sound.

“finding traces and placing connections” invites you to discover and listen.

- “finding traces and placing connections” is an interactive art installation and a personal love letter to the material copper. The work celebrates the functionality, versatility and beauty of copper.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Juni 2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Abmessungen

- 4m x 5m

- Ort: Institution

- Titel

- finding traces and placing connections

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 23

Ephemeral Antipodes

- Titel

- Ephemeral Antipodes

- Titel (en)

- Ephemeral Antipodes

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Ephemeral Antipodes" ist eine interaktive, Raum einnehmende Klanginstallation. Die Adern der elektronischen Welt, simple Stromkabel, wachsen zu Kupferskulpturen heran. Aufgrund menschlichen Handelns erzeugen analoge Bauteile auf Platinen den Klang und fragile, in Ton gefasste Lautsprecher brechen unter der Last ihrer eigenen Resonanz zusammen. Durch den schmalen Eingang betritt man einen nur spärlich beleuchteten Raum. Seine Wände verschwinden in der Dunkelheit und erzeugen die Illusion einer grenzenlosen Tiefe.

Es lässt sich nur schemenhaft ein metallisch glänzender Wald aus nadelbaumartigen, schwebenden Adern ausmachen. Meterlange, versetzt angebrachte Skulpturen entflochtener Kupferkabel nehmen das komplette erste Drittel des Raumes ein. Die einzelnen Kabeläste hängen so eng nebeneinander, dass beim Versuch hindurchzukommen sich zwangsläufig Kabel berühren. Wegen der Leitfähigkeit des Kupfers wird durch den Kontakt von Ast zu Ast ein Kreislauf geschlossen, ein Schalter aktiviert und ein spezifischer Signalton generiert.

Die Impulsenergie, der Mensch, als Auslöser zur Systemveränderung. Der Klang wirkt dissoziativ, da die Lautsprecher erst nach dem Durchschreiten des Kupferwaldes am anderen Ende des Raumes sichtbar werden. Da jeder Kupferast einzeln und beweglich aufgehängt ist, kann dadurch wie bei einem newtonschen Pendel der Stoß der Bewegung zu einer Kettenreaktion führen und damit ein überraschender Signalton-Noise entstehen. Die Stränge variieren leicht in ihrem Frequenzbereich, wodurch eine Bandbreite an Tönen hörbar gemacht werden kann, wenn man bewusst den kompletten Raum des Kupferdraht-Dickichts mit seinem Hindurchschreiten in Bewegung versetzt. Am anderen Ende des Kupferwaldes türmen sich organisch anmutende Keramik-Gefäße zu einem hohen Berg auf, in denen die Klang wiedergebenden Lautsprecher eingebaut sind. Der Ton wird durch die Wahl der organartigen, in ihren Größen stark abweichenden Keramikhüllen verzerrt wiedergegeben. Teil des Konzeptes ist, dass die naturfarbenen Gehäuse nur einmal gebrannt oder luftgetrocknet werden, um Risse oder ein Zerbrechen durch

Klangvibrationen zu provozieren.

Ein langsamer Zerfall des hohen Klang-Geschwürs. Zwischen Wald und Berg ist die Distanz bewusst gewählt. Es ist dadurch entweder möglich, Klang zu erzeugen oder sich die Gefäße im Detail anzuschauen.

Doch zur vollkommenen Ruhe kommt es beim Ausbleiben der Interaktion mit dem Noise Wald nicht. Grob nach der Zeitspanne eines unscharf werdenden Blicks hin zum Fokus auf den eigenen inneren Monolog, brodelt ein anschwellender tiefer, körperlich spürbarer Basston durch den Raum. Monotonie bei Stillstand, die in ihrer Vorhersehbarkeit des immer gleichen meditativen Tieftons etwas beruhigendes hat. Doch je tiefer die Tonfrequenz, desto stärker wird die Vibration des Lautsprecher-Schalls. Durch die vom Stillstand ausgelöste Bass-Monotonie nimmt das Risiko der Zermürbung des Ton-Geschwürs dramatisch zu.

Die Raum-Atmosphäre ändert sich. Der tiefe Klang wird körperlich spürbar und das Risiko der Zermürbung der Gefäße nimmt deutlich zu.

Die eigene Wahrnehmung an der Grenze zum Kurzschluss. Konsequenzen solcher Entscheidungen führen zu unvorhersehbaren Kettenreaktionen.

Eine überfordernde Echtzeit-Simulation des möglichen Handelns ohne Ergebnis und Ideallösung.

Ursache und Wirkung – gegenseitig provozierende Katalysatoren, die sich von monotoner Routine in unreflektierte Impulsivität steigern.

Die Arbeit ist ein Ort, der einem periphere Emotionen wieder vor Augen führt.

Ein Experiment über Wahrnehmung und Reizbarkeit.

Eine Simulation zwischen Kontrolle und Grenzüberschreitung, die in ihrer Überstimulanz und dem daraus folgenden Kollaps ein mögliches Ende findet.

Performance von Kiesecker-Hoess.

Im Juli 2023 wurde "Ephemeral Antipodes" mit dem Preis der Heinrich-Hertz-Gesellschaft durch die Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. ausgezeichnet.

- https://hfg-karlsruhe.de/archiv/hfg-studierende-du…

- https://www.schroff-stiftungen.de/preistraeger-der…

Shortlist Nominierung “Beste Abschlussarbeit” durch den Fachbereich Medienkunst für die Preise der Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/projekte-rundgang-2023/ep…

Großes Studio der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/archiv/eroeffnung-der-aus…

- "Ephemeral Antipodes" ist eine interaktive, Raum einnehmende Klanginstallation. Die Adern der elektronischen Welt, simple Stromkabel, wachsen zu Kupferskulpturen heran. Aufgrund menschlichen Handelns erzeugen analoge Bauteile auf Platinen den Klang und fragile, in Ton gefasste Lautsprecher brechen unter der Last ihrer eigenen Resonanz zusammen. Durch den schmalen Eingang betritt man einen nur spärlich beleuchteten Raum. Seine Wände verschwinden in der Dunkelheit und erzeugen die Illusion einer grenzenlosen Tiefe.

- Beschreibung (en)

- "Ephemeral Antipodes" is an interactive and space-occupying sound installation. The veins of the electronic world, simple wires grow into copper sculptures. Analog components on circuit boards create the sound and speakers installed inside fragile clay bowls collapse under their own

resonance.

Through the narrow entrance, one enters a sparsely lit room. Its walls disappear into darkness, creating the illusion of endless depth. A shiny metallic forest of needle-like, floating veins can only be dimly distinguished. Staggered, meter-long sculptures of unbraided copper cables

take up the entire first third of the room. The individual cable branches hang so closely to one another that cables inevitably touch when one attempts to pass through them. Because of the copper's conductivity, contact from branch to branch closes a circuit, activates a switch, and generates a specific noise. The impulse energy, the human being, as a trigger to change the system. The sound has a dissociative effect, as the speakers only become visible after passing through the copper forest towards the other end of the room. Since each copper branch is individually and movable suspended, the shock of movement can thereby lead to a chain reaction, as in a Newtonian Pendulum, resulting in a surprising signal sound noise. The strands vary slightly in their frequency spectrum, allowing a range of tones to be made audible by consciously setting the entire space of the copper wire thicket in motion as one passes through.

Near the other end of the copper forest, organic-looking ceramic vessels pile up into a tall mountain, encasing the audio-reproducing loudspeakers. The sound is rendered distorted by the choice of organ-like ceramic skins, which vary significantly in size. Part of the concept is that the natural-colored casings are fired or air-dried only once to provoke cracking or shattering from sonic vibrations.

A slow decay of the tall noise ulcer. The distance between forest and mountain is deliberately chosen. Through this it is either possible to create sound or to look at the vessels in detail.

However, complete silence does not occur in the absence of interaction within the woods. Roughly after the time span of a blurring gaze towards the focus on one's own inner monologue, a swelling deep, physically sense-able bass tone simmers through the air.

Monotony at a standstill, there is something soothing in its predictability of the same meditative deep timbre over and over again. But the lower the frequency, the stronger the vibration gets of the resounding bass wave of the speakers.

Due to the monotony of the bass triggered by standstill, the risk of fracturing the sound tumor increases dramatically.

The mood of the atmosphere in the room changes. The deep sound becomes physically sensible and the risk of wearing down the vessels increases significantly.

One's own perception on the verge of short-circuiting, consequences of such decisions lead to unpredictable chain reactions.

An overwhelming real-time simulation of possible action without any result or an ideal solution.

Cause and effect – mutually provoking catalysts, which increase from monotonous routine into unreflected impulsivity.

"Ephemeral Antipodes" is a place that brings peripheral emotions front of mind again. An experiment on perception and irritability. A simulation between control and transgression, which finds a possible end in its overstimulation and its resulting collapse.

Performance by Kiesecker-Hoess.

Winner of the 2023 Heinrich-Hertz-Gesellschaft Price, honored by Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V.

- https://hfg-karlsruhe.de/en/archiv/hfg-studierende…

- https://www.schroff-stiftungen.de/preistraeger-der…

Shortlist Nomination “Best Final Thesis” by the Department of Media Art for the prizes of the Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V. 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/en/projekte-rundgang-2023…

Großes Studio at Karlsruhe University of Arts and Design 2023

- https://hfg-karlsruhe.de/en/archiv/eroeffnung-der-…

- "Ephemeral Antipodes" is an interactive and space-occupying sound installation. The veins of the electronic world, simple wires grow into copper sculptures. Analog components on circuit boards create the sound and speakers installed inside fragile clay bowls collapse under their own

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 02/03/2023

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Kupfer, Platinen, Ton, Multi-Kanal Sound - Interaktive Klanginstallation, Kupferbaum (170 x 90 cm): aus 6m FLY B Kabel; 63 Stück, Kupferdraht, PVC Verkleidung Aufhängung (3 m): aus 6m FLY B Kabel Ummantelung; 63 Stück, Kabelbinder, PVC Verkleidung Verbindung Strom (verschiedene Längen): abgeschirmtes Kabel; 32 Stück, ca. 400 m Gesamtlänge Verbindung Erdung (ca 9 m): einfaches Kabel; 32 Stück, 290 m Gesamtlänge Sensorik Schalter und Klangerzeugung (40 x 65 cm): Platinen auf Acryl; 16 Stück, Leiterplatten, Bauteile Sensorik Drohne: Max Patch und Bewegungsmelder; Computer, Sensor, Verbindungskabel Ton-Lautsprecher (verschiedene Größen): Tongefäß und Lautsprechertreiber; Ca 95 Stück, ca 320kg Gesamtgewicht Weitere Technik: 6 x E8 Lautsprecher, 4 x 8-Kanal Verstärker, 2 x DI-Box, Mischpult, 10er Multicore XRL, diverse XLR-,Mehrfach- und Stromkabel Konstruktion Aufhängung Kupferbäume: Stangenkräne, Alu-Pipes, Doppelschellen, Traversen

- Abmessungen

- Bereich Bäume (63 Stück): 9m x 7m x 3,7m/ Bereich Ton-Berg (ca 95 Stück): 5m x 4m x 2m

- Ort

- Großes Studio, HfG Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Ephemeral Antipodes

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 03.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 28

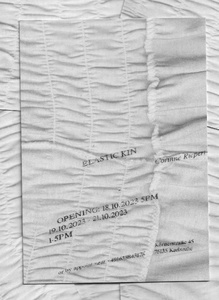

Elastic Kin

- Titel

- Elastic Kin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Rauminstallation “Elastic Kin” zeigt eine Gruppe von Textilobjekten - Gefüge -, die aus weggeworfenen Kleidungsstücken bestehen. Sie existieren sowohl als Individuen als auch als Gruppe. Die Kleidungsstücke, die in den Straße von K. gefunden wurden und von Anderen in anderen Kontext hergestellt worden sind, kehren ihren ursprünglichen Zweck um, indem sie zu eigenen Körpern werden, die unabhängig von menschlichen Körpern sind. Jede Oberfläche ist wie eine geheime Landkarte, die Spuren anonymer Hände enthält, die an den Textilien gearbeitet haben.

Der Sound der Installation ist ein Echo - fast verschwundener, kollektiver Erinnerungen an vergangene Momente und Orte.

“Elastic Kin” versucht, eine weit verbreitete Verwandtschaft darzustellen, die durch unsichtbare, lose und elastische Fäden imaginiert wird, die ein internationales System von Lieferketten, Arbeiter*Innen und Konsument*Innen, Trendprognosen und unvorhersehbarem Zeitgeist, Massenproduktion und meditativer Handarbeit abbilden. Welche Spuren dieser Kontexte enthalten die Kleidungsstücke?

Das Video zeigt eine performative Intervention im öffentlichen Raum. Es zeigt die Gefüge, die eine neue Existenz außerhalb ihrer Produktions- und Vermarktungskontexte führen: Sie kehren in ein Einkaufszentrum zurück, animiert von den Menschen, die sie einst bekleideten.

- Die Rauminstallation “Elastic Kin” zeigt eine Gruppe von Textilobjekten - Gefüge -, die aus weggeworfenen Kleidungsstücken bestehen. Sie existieren sowohl als Individuen als auch als Gruppe. Die Kleidungsstücke, die in den Straße von K. gefunden wurden und von Anderen in anderen Kontext hergestellt worden sind, kehren ihren ursprünglichen Zweck um, indem sie zu eigenen Körpern werden, die unabhängig von menschlichen Körpern sind. Jede Oberfläche ist wie eine geheime Landkarte, die Spuren anonymer Hände enthält, die an den Textilien gearbeitet haben.

- Beschreibung (en)

- The spatial installation “Elastic Kin” shows a group of textile objects – Gefüge – that were assembled from discarded and abandoned garments. They exist as individuals as well as a kin. Assembled from used garments, found in the streets of K., produced by others in other contexts, they invert their original purpose by becoming bodies of their own, no longer dependent on being activated by a human body. The surface of every Gefüge is like a secret map, containing traces of anonymous hands working on them.

The sound in the installation is an echo of almost vanished collective memories of past moments and places. “Elastic Kin” attempts to depict a widespread kinship, that is imagined through invisible, loose and elastic threads mapping an international system of supply chains, workers and consumers, trend forecast and unpredictable zeitgeist, mass production and meditative handcraft. Which traces of these contexts do the garments contain?

The video shows a performative intervention in pub- lic space. It shows the Gefüge leading a new existence outside their production and marketing contexts: They return to the shopping mall, animated by the people, they once used to dress.

- The spatial installation “Elastic Kin” shows a group of textile objects – Gefüge – that were assembled from discarded and abandoned garments. They exist as individuals as well as a kin. Assembled from used garments, found in the streets of K., produced by others in other contexts, they invert their original purpose by becoming bodies of their own, no longer dependent on being activated by a human body. The surface of every Gefüge is like a secret map, containing traces of anonymous hands working on them.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.10.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Elastic Kin

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 02.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 22

Doch nochmal was mit Holz

- Titel

- Doch nochmal was mit Holz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In meinem Diplom „Doch nochmal was mit Holz“ werden ausschließlich Holzreste von abgestorbenen Bäumen und solchen, die industriell keine Verwendung bekommen können transformiert. Äste werden jetzt zu ziegelartigen Holzsteinen, andere Teile des Baumes zu Natursteinen oder Geröll.

Ergänzt wird diese Holzwelt durch übergroße Nägel aus hochgebranntem Ton, die geschmiedete Metallnägel, verrostet und neu, nachahmen.

- In meinem Diplom „Doch nochmal was mit Holz“ werden ausschließlich Holzreste von abgestorbenen Bäumen und solchen, die industriell keine Verwendung bekommen können transformiert. Äste werden jetzt zu ziegelartigen Holzsteinen, andere Teile des Baumes zu Natursteinen oder Geröll.

- Beschreibung (en)

- In my diploma “Doch nochmal was mit Holz”, only wood residues from dead trees and those that cannot be used industrially are transformed. Branches now become brick-like wooden stones, other parts of the tree become natural stones or boulders.

This world of wood is complemented by oversized nails made of high-fired clay that imitate forged metal nails, rusted and new.

- In my diploma “Doch nochmal was mit Holz”, only wood residues from dead trees and those that cannot be used industrially are transformed. Branches now become brick-like wooden stones, other parts of the tree become natural stones or boulders.

- Kategorie

- Schlagworte

- Dank an

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Doch nochmal was mit Holz

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 14

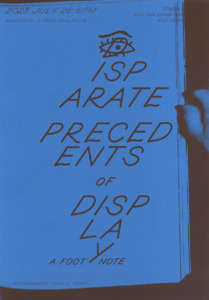

Disparate Precedents of Display

- Titel

- Disparate Precedents of Display

- Titel (en)

- Disparate Precedents of Display

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A Footnote

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Disparate Precedents of Display" untersucht die Art und Weise, wie der Raum auf die Besucher wirkt, und stellt Ausstellungsdesign als eine genuin politische Praxis dar, die auf der Vergangenheit aufbaut und von ihr erbt - von vergangenen Ausstellungen, einflussreichen Ausstellungsgestalter*innen und Konventionen der Präsentation, die in unterschiedlichen politischen Systemen wurzeln.

Zwei Ausstellungen, die vom deutschen Staat in Auftrag gegeben wurden, dienen als Fallstudien. "Gebt mir vier Jahre Zeit" war eine nationalsozialistische Propagandaschau, die 1937 in Berlin stattfand. Sie feierte die Umgestaltung aller Bereiche der Gesellschaft unter der nationalsozialistischen Herrschaft seit der Umsetzung von Adolf Hitlers Vierjahresplan. Einundzwanzig Jahre später beauftragte die Bundesrepublik Deutschland denselben Architekten mit der Gestaltung des deutschen Pavillons auf der Expo '58 in Brüssel. Auf der Weltausstellung hatte der junge Nachfolgestaat zum ersten Mal die Gelegenheit, die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Parameter des nunmehr demokratischen Deutschlands auf internationaler Ebene zu präsentieren. Beide Ausstellungen lassen sich als Repräsentationen staatlicher Macht und politischer Narrative beschreiben - die eine im Namen des Krieges, die andere im Namen der Humanität. Maßgeblich beteiligt an beiden Ausstellungen war Egon Eiermann als Ausstellungsarchitekt.

Performance: Anna K. Seidel

Outside Eye: Caroline Kapp, Manon Haase

Graphikdesign: Mona Mayer

Single line font EE_7475: Barbara Acevedo Strange, Moritz Appich

Coding: Frank Bublitz

Stimme: Liv Rahel Schwenk

Aufzeichnung: Florian Wulff

Video Dokumentation: Mustafa Emin Büyükcoşkun

Photographien: Lizzy Ellbrück

Editorial support: Joyce Moore

Copyediting: George MacBeth

Special Thanks to

Céline Condorelli, Hanne König, Sami Khatib, Lioudmila Voropai,

Julian Warner, Thomas Rustemeyer, Constanze Fischbeck,

Susanne Kriemann, Hans D. Christ und Iris Dressler, Judith Milz,

Christian Becker (Stadtarchiv Oranienburg), Mechthild Ebert (saai),

Janina Capelle, Lydia Kähny, Daniel Lythgoe, Tjark Schönfeld,

Alexander Knoppik, Lena Breitmoser, Sören Göbel, Jule Köpke, Arthur Schuman,

Jana Barthel and Danny Klein.

Gefördert von

Fonds Darstellende Künste (Rechercheförderung)

Rosa Luxemburg Stiftung Baden Württemberg

- "Disparate Precedents of Display" untersucht die Art und Weise, wie der Raum auf die Besucher wirkt, und stellt Ausstellungsdesign als eine genuin politische Praxis dar, die auf der Vergangenheit aufbaut und von ihr erbt - von vergangenen Ausstellungen, einflussreichen Ausstellungsgestalter*innen und Konventionen der Präsentation, die in unterschiedlichen politischen Systemen wurzeln.

- Beschreibung (en)

- "Disparate Precedents of Display" looks at the way space affects visitors, exposing exhibition design as a genuinely political practice, building on and inheriting from the past – from past exhibitions, influential exhibition designers and conventions of display rooted in disparate political systems.

Two exhibitions, commissioned by the German state, serve as case studies. “Gebt mir vier Jahre Zeit” was a National Socialist propaganda show staged in Berlin in 1937. It celebrated the transformation of all sectors of society under National Socialist rule since the implementation of Adolf Hitlers 4-year-plan. Twenty-one years later, the Federal Republic of Germany commissioned the same architect to design the German Pavilion at the Expo ‘58 in Brussels. At the World‘s Fair the young successor state had its first opportunity to present the cultural, economic and political parameters of a now democratic Germany on an international scale. Both shows can be described as representations of state power and political narratives – one in the name of war and one in the name of humanity. Significant contributor to both exhibitions was Egon Eiermann in his role as exhibition architect.

Performance: Anna K. Seidel

Outside Eye: Caroline Kapp, Manon Haase

Graphic Design: Mona Mayer

Single line font EE_7475: Barbara Acevedo Strange, Moritz Appich

Coding: Frank Bublitz

Voice: Liv Rahel Schwenk

Recording: Florian Wulff

Video documentation: Mustafa Emin Büyükcoşkun

Photography: Lizzy Ellbrück

Editorial support: Joyce Moore

Copyediting: George MacBeth

Special Thanks to

Céline Condorelli, Hanne König, Sami Khatib, Lioudmila Voropai,

Julian Warner, Thomas Rustemeyer, Constanze Fischbeck,

Susanne Kriemann, Hans D. Christ und Iris Dressler, Judith Milz,

Christian Becker (Stadtarchiv Oranienburg), Mechthild Ebert (saai),

Janina Capelle, Lydia Kähny, Daniel Lythgoe, Tjark Schönfeld,

Alexander Knoppik, Lena Breitmoser, Sören Göbel, Jule Köpke, Arthur Schuman,

Jana Barthel and Danny Klein.

Funded by

Fonds Darstellende Künste (Rechercheförderung)

Rosa Luxemburg Stiftung Baden Württemberg

- "Disparate Precedents of Display" looks at the way space affects visitors, exposing exhibition design as a genuinely political practice, building on and inheriting from the past – from past exhibitions, influential exhibition designers and conventions of display rooted in disparate political systems.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 28.07.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- Performance: ca. 30 Minuten

- Ort

- Pavillon an der Brauerstraße

- Stadt

- Land

- Titel

- Disparate Precedents of Display

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.09.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 17

Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

Indem ich Fotografie als meine primäre Sprache nutze, konzentriere ich mich auf das alltägliche Leben, das in den Ecken der Städte verborgen ist – gesehen, aber vergessen, wie die Stuttgarter Straße in Karlsruhe. Dieses Thema wurde besonders deutlich, als ich nach der Pandemie in meine Heimatstadt zurückkehrte. Ich beobachte aufmerksam die marginalisierten Bereiche meiner Heimatstadt und die oft unsichtbaren Aspekte des täglichen Lebens meiner Familie. Diese sowohl ungewohnte als auch vertraute Perspektive vertieft sich in die Frage, wie das Leben in Deutschland meine Weltanschauung beeinflusst hat. Es betont die Komplexitäten, die aus Konflikten zwischen Sprachen und Kulturen entstehen.

Durch Fotografie, Video, Live-Performance und Publikation webe ich ein Netz aus Zeit, das Individuen, Ereignisse und Objekte aus parallelen Zeitlinien miteinander verknüpft. Jedes Fragment eingefrorener Zeit erzählt seine eigne Geschichte und präsentiert eine einzigartige Erzählung – sei es aus einer einheimischen Perspektive oder durch die Linse einer neuen Beobachtung, die durch eigne Erfahrungen in Deutschland geprägt ist.

Meine acht Jahre Leben in Deutschland scheinen in dieser acht Jahre alten Apfelkerzen eingefroren zu sein, sich entwickelnd und eine neue Form annehmend, während sie brennt und sich die Zeit ändert.

https://hangyanchen.de/

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就八年 ist meine erste Einzelausstellung, sowie mein Abschlussprojekt. Es ist eine tief persönliche Reflexion über meine Erfahrungen in Deutschland, die meinen künstlerischen Ansatz und mein konzeptionelles Denken maßgeblich geprägt haben. Mein Fokus auf sprachlichen Herausforderungen, kulturelle Kollisionen und die Gegenüberstellung verschiedener Welten ist in meiner Arbeit deutlich erkennbar.

- Beschreibung (en)

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

Using photography as my primary language, I focus on the everyday life hidden in the corners of cities – seen but forgotten, such as Stuttgarter Street in Karlsruhe. This theme became particularly pronounced upon my return to my hometown after the pandemic. I keenly observe the marginalized areas of my hometown and the neglected aspects of my family's daily life. This both unfamiliar and familiar perspective delves into how living in Germany has impacted my worldview, emphasizing the complexities arising from conflicts between languages and cultures.

Through photography, video, live performance, and publication, I weave a web of time, intertwining individuals, events, and objects from parallel timelines. Each fragment of frozen time tells its own story, presenting a unique narrative – whether as a native perspective or through the lens of a new observation shaped by my experiences in Germany.

- My graduation project is a deeply personal reflection on my experiences living in Germany, which have significantly shaped my artistic approach and conceptual thinking. I focus on language challenges, cultural collisions, and the juxtaposition of different worlds, all of which are evident in my work.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 19.01.2024 - 25.01.2024

- Mitwirkende

- Ort

- GEDOK, Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Titel

- Das ist ein Kinderspiel, not an Apple, 也就⼋年

- Urheberrechtshinweis

- ©Hangyan Chen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 26

Crotto Collection

- Titel

- Crotto Collection

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Translation of sanitary ceramics

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

Das Projekt beschäftigt sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten durch die Übersetzung gebrannter Sanitärkeramik in ein neues Material. In Zusammenarbeit mit der Firma Geberit GmbH wird die Zusammensetzung des Materialentwurfs untersucht, auf ihre Eigenschaften geprüft und ein Gestaltungskonzept für Badezimmeraccessoires entwickelt. Basierend auf den Forschungsergebnissen wird ein Konzept entwickelt, das als Ansatz dient, keramische Abfälle innerhalb der Produktionskette einer Industrie weiter zu verwerten. Parallel zu verschiedenen Fliesenformen wird ein Zubehörset bestehend aus Spiegelhalter, Becher und Seifenschale entworfen. Darüber hinaus werden Vasen aus Toilettenformen entwickelt, als Symbol für die Ausweitung des Badezimmers in andere Wohnräume.

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

- Beschreibung (en)

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

This fact gives rise to the project, which deals with the design possibilities of translating fired sanitary ceramics into a new material. In collaboration with Geberit GmbH, material properties and usability are being investigated. Based on the research results, a design concept is developed that serves as an approach to translate ceramic waste within the production chain of an industry. Parallel to different shapes of tiles, an accessory set consisting of a mirror holder, a tumbler and a soap dish is created. In addition, vases are designed from toilet forms, as a symbol of extending the bathroom space into other living spaces.

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.04.2024

- Material

- Abmessungen

- Die Objekte sind als Set zu sehen: 1 Set beinhaltet drei Teile: Maße Set gesamt: 200mm x 200mm x 100mm. Es sind 5 Sets in jeweils einer Farbe – 5 Vasenobjekte: Maße 1 Vase: 150mm x 180mm x 300mm – Materialfliesen: 20 Stück à 40mm x 100mm x 5mm – Farbfliesen: 30 Stück à 100mm x 100mm x 8mm – Gipsformen: 8 Stück

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 1

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Crotto Collection

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 08.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 22

cool pieces

- Titel

- cool pieces

- Titel (en)

- cool pieces

- Untertitel

- a democratic cooling collection

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „cool pieces” beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den menschlichen Körper und deren Hitzeanpassung. Mit einem Open-Source Gedanken präsentiert das Projekt ein Ensemble von drei tragbaren Objekten, deren Design vielfältige Facetten eines simplen Fächers aufgreift, welcher einer der zugänglichsten Methoden zur Kühlung des Körpers darstellt. Das Set umfasst einen Sonnenponcho, eine entfaltbare Kopfbedeckung sowie einen Handfächer, um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten. Ein zentraler Gedanke bei der Entwicklung der Objekte war die Überwindung finanzieller Barrieren, um eine breite Teilhabe zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden sämtliche Anleitungen zur unentgeltlichen Nutzung auf der Website zur Verfügung gestellt, um eine nahezu kostenfreie Herstellung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendung handelsüblicher Nähmaschinen gelegt, da sie flächendeckend verfügbar sind und somit für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich ist.

- „cool pieces” beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den menschlichen Körper und deren Hitzeanpassung. Mit einem Open-Source Gedanken präsentiert das Projekt ein Ensemble von drei tragbaren Objekten, deren Design vielfältige Facetten eines simplen Fächers aufgreift, welcher einer der zugänglichsten Methoden zur Kühlung des Körpers darstellt. Das Set umfasst einen Sonnenponcho, eine entfaltbare Kopfbedeckung sowie einen Handfächer, um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten. Ein zentraler Gedanke bei der Entwicklung der Objekte war die Überwindung finanzieller Barrieren, um eine breite Teilhabe zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden sämtliche Anleitungen zur unentgeltlichen Nutzung auf der Website zur Verfügung gestellt, um eine nahezu kostenfreie Herstellung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendung handelsüblicher Nähmaschinen gelegt, da sie flächendeckend verfügbar sind und somit für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich ist.

- Beschreibung (en)

- ‘cool pieces’ deals with the effects of climate change on the human body and its adaptation to heat. With an open source mindset, the project presents an ensemble of three wearable objects whose design takes on multiple facets of a simple fan, one of the most accessible ways to cool the body. The set includes a sun poncho, a deployable headgear and a hand fan for effective cooling. A central idea in the development of the items was to overcome financial barriers to enable widespread participation. For this reason, all instructions are available for free on the website to ensure that production is virtually cost-free. Special attention was paid to the use of commercially available sewing machines, as they are widely available and therefore accessible to a wide range of people.

- ‘cool pieces’ deals with the effects of climate change on the human body and its adaptation to heat. With an open source mindset, the project presents an ensemble of three wearable objects whose design takes on multiple facets of a simple fan, one of the most accessible ways to cool the body. The set includes a sun poncho, a deployable headgear and a hand fan for effective cooling. A central idea in the development of the items was to overcome financial barriers to enable widespread participation. For this reason, all instructions are available for free on the website to ensure that production is virtually cost-free. Special attention was paid to the use of commercially available sewing machines, as they are widely available and therefore accessible to a wide range of people.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 14.12.2023

- Material

- Abmessungen

- Fächer (30x30cm), Poncho (45x100cm), Hut (Durchmesser 50cm)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Youtube Link zum Video der Performance:

https://www.youtube.com/watch?v=8HIEUG2vebg

- Youtube Link zum Video der Performance:

- Titel

- cool pieces

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

block to blob

- Titel

- block to blob

- Titel (en)

- block to blob

- Untertitel

- tracing back materiality

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- tracing back materiality

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

"Block to Blob" umfasst Besuche an verschiedenen Orten der Produktionskette, wie etwa Produktionsanlagen, Ölraffinerien, Pipelines und Förderstätten und endet in einem Waldökosystem, wo Rohöl auf natürliche Weise an die Erdoberfläche tritt. Diese Erfahrungen werden in einer Forschungspublikation zusammengestellt, die dieser rückwärtsgerichteten Erzählweise folgt.

Eine Videoinstallation dokumentiert die besuchten Orte und liefert einen visuellen Kontext zu den industriellen Prozessen, der verborgenen Infrastruktur und der natürlichen Substanz im Wald. Zusätzlich verankert eine Reihe von Objekten, die aus mit Erdöl beschichtetem Holz und Polystyrol gefertigt sind, das Projekt in greifbaren Materialien.

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

- Beschreibung (en)

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

‘block to blob’ includes visits to various sites in the production chain, such as manufacturing facilities, oil refineries, pipelines, and extraction sites, concluding in a forest ecosystem, where crude oil naturally seeps to the earth's surface. These experiences are compiled into a research publication that follows this reverse narrative.

A video installation documents the visited locations, providing visual context for the industrial processes, hidden infrastructure and the natural substance in the forest. Additionally, a series of objects made from petroleum-coated wood and polystyrene grounds the project in tangible materials.

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Pine wood coated with petroleum, Wood soaked in gasoline and pressed/bonded with polystyrene

- Abmessungen

- L x B x H mm, Petroleum-coated wooden objects: Bench: 800 x 200 x 450, 2x T-Stool: 350 x 200 x 450, Stool (3-legged): 450 x 270 x 450, Stool (wide): 600 x 450 x 450, TV stand: - Polystyrene Objekts: Counter: 500 x 370 x 1100, 2x Bench1: 1000 x 570 x 400, Bench2: 1300 x 570 x 350, Stool: 500 x 370 x 570

- Dauer

- 1.: upstream 0 - oil seeping naturally to the surface - Alsace - 2:55min, 2.: upstream 1 - prospect drilling for oil reservoirs - Weingarten - 2:17min, 3.: upstream 2 - horse head pumps extracting oil - Landau - 3:50min, 4.: midstream - transalpine pipeline - Triest-Karlsruhe - 10:40min, 5.: downstream 1 - germany biggest oil refinery - Karlsruhe - 3:13min, 6.: downstream 2 - world biggest chemical plant - Ludwigshafen - 2:19min

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Titel

- block to blob

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 03.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 4 1

Biosensorium

- Titel

- Biosensorium

- Titel (en)

- Biosensorium

- Beschreibung (de)

- Wie können wir einen organischen Erfahrungsraum herstellen, der uns auf sinnlicher Ebene berührt? Und was genau bedeutet es, mit nicht-menschlichen Akteuren in einen kollaborativen Gestaltungsprozess zu treten? Im „Bio-Sensorium“ kommen verschiedene lebendige Werkstoffe zu einem raumgreifenden Experiment zusammen. Gemeinsam mit Studierenden wurde so im Bio Design Lab für das Wissenschaftsfestival „Effekte“ (12.–20.06.2021) ein temporärer Pavillon aus

alternativen Baustoffen entwickelt, der ein mögliches Szenario auf materieller wie gestalterischer Ebene erlebbar werden lässt. Eine selbstgefertigte Struktur aus Papercrete (Spezialbeton aus Recyclingpapier) dient dabei auf dem HfG Open Campus als multifunktionales, wachsendes Display-System, in dem weitere biobasierte Materialexperimente ihren Platz finden. Ob Mycelium-Komposit (Baustoff aus Pilzgeflecht), Bioplastik oder Kombucha-Leder – die Samples erlauben mit ihren unterschiedlichen Formen, Haptiken und Gerüchen vielseitige Perspektiven auf biobasierte Werkstoffe im Design-Kontext und geben zugleich Anstoß zum Umdenken bisheriger Produktions-und Konsumprozesse.

Zudem ergänzte der Hands-On Workshop “Ein Haus aus Papier?” die analoge Inszenierung auf dem HfG Gelände im digitalen Raum. So wurden am Sonntag, den 13.06.2021 von 13.00–17.00 Uhr, Material-Hintergründe wie auch die Herstellungsmethode von Papercrete Schritt für Schritt in einem Streaming-Format vermittelt. Ein speziell gefertigtes Home-Kit-Paket mit weiteren Informationen und Materialien wurde den Teilnehmer geschickt, sodass ein gemeinsames Gestalten (über-)regional mit und trotz Abstand möglich war.

Ein Bühnentalk auf dem Kronenplatz (14.06.2021, 20.00 Uhr), bei dem die Macher und Studierenden Einblicke in die Hintergründe des Projekts gaben, vervollständigte das Programm.

Das Bio-Sensorium war im Anschluss an das Effekte Festival der Stadt Karlsruhe im Rahmen der deutsch-französischen Wanderausstellung „Frugalité Créative (03.07–07.08.2021) noch bis Anfang August als Außen-Exponat zu sehen.

- Wie können wir einen organischen Erfahrungsraum herstellen, der uns auf sinnlicher Ebene berührt? Und was genau bedeutet es, mit nicht-menschlichen Akteuren in einen kollaborativen Gestaltungsprozess zu treten? Im „Bio-Sensorium“ kommen verschiedene lebendige Werkstoffe zu einem raumgreifenden Experiment zusammen. Gemeinsam mit Studierenden wurde so im Bio Design Lab für das Wissenschaftsfestival „Effekte“ (12.–20.06.2021) ein temporärer Pavillon aus

- Beschreibung (en)

- How can we create an organic experiential space that touches us on a sensory level? And what exactly does it mean to enter into a collaborative design process with non-human actors? In the "Bio-Sensorium", various living materials come together in a space-filling experiment. Together with students, a temporary pavilion was developed in the Bio Design Lab for the "Effekte" science festival (June 12-20, 2021) using alternative building materials, which allows us to expierience a possible scenario on a material and design level. In this context, a self-made structure of Papercrete (special concrete made of recycled paper) serves as a multifunctional, growing display system on the HfG Open Campus, in which further bio-based material experiments find their place. Whether mycelium composite (building material made of mushroom mesh), bioplastics or kombucha leather - with their different shapes, haptics and smells, the samples allow versatile perspectives on bio-based materials in the design context and at the same time provide impulses for rethinking previous production and consumption processes.

In addition, the hands-on workshop "A house made of paper?" complemented the analog staging on the HfG grounds in the digital space. Thus, on Sunday, June 13, 2021 from 13:00-17:00, material backgrounds as well as the manufacturing method of Papercrete were taught step by step in a streaming format. A specially made Home-Kit with further information and materials was sent to the participants, so that a joint design (over-)regionally with and despite distance was possible.

A stage talk on the Kronenplatz (14.06.2021, 20.00), where the makers and students gave insights into the background of the project, completed the program.

The Bio-Sensorium was on display as an outdoor exhibit following the Effekte Festival of the City of Karlsruhe as part of the German-French traveling exhibition "Frugalité Créative (03.07-07.08.2021) until the beginning of August.

- How can we create an organic experiential space that touches us on a sensory level? And what exactly does it mean to enter into a collaborative design process with non-human actors? In the "Bio-Sensorium", various living materials come together in a space-filling experiment. Together with students, a temporary pavilion was developed in the Bio Design Lab for the "Effekte" science festival (June 12-20, 2021) using alternative building materials, which allows us to expierience a possible scenario on a material and design level. In this context, a self-made structure of Papercrete (special concrete made of recycled paper) serves as a multifunctional, growing display system on the HfG Open Campus, in which further bio-based material experiments find their place. Whether mycelium composite (building material made of mushroom mesh), bioplastics or kombucha leather - with their different shapes, haptics and smells, the samples allow versatile perspectives on bio-based materials in the design context and at the same time provide impulses for rethinking previous production and consumption processes.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- HfG Open Campus

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Biosensorium

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 26.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 43