Andreas Müller

| Name | Andreas Müller |

17 Inhalte

- Seite 1 von 2

Emin

- Titel

- Emin

- Titel (en)

- Emin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ebru Inanc bewegte sich 10 Tage lang außerhalb touristischer Orte der Stadt Istanbul. In diesen zehn Tagen lernte sie nach eigener Aussage das „wahre Gesicht“ Istanbuls kennen. Aus dieser kleinen Reise ist eine Videocollage der Stadt entstanden, die einen sehr persönlichen Eindruck der momentanen Situation im Land gibt. Im Zentrum stehen dabei die Gedanken der Menschen, die Inanc interviewt – Der Taxifahrer, der sein Studium aus familiären Gründen frühzeitig beenden musste, der Ingenieur, der eigentlich aus einem kleinem Dorf kommt und durch ein Stipendium die Möglichkeit erlangt hat, zu studieren, die Frau, die mit dem Gedanken spielt, Istanbul zu verlassen, es aber nicht übers Herz bringt, der Kostümverleiher, der erst zur Ruhe kommt, wenn er Istanbul abends verlässt, aber trotzdem jeden Morgen in die Stadt zurückkehrt. Die Türkei befindet sich momentan in einer diffusen Situation. Niemand weiß genau, wie es zu dieser kommen konnte, wie es weitergeht, ob es weitergeht oder wann es weitergeht. Das ständige Hin und Her, das ständige Vor und Zurück spiegelt sich nicht nur in den Aussagen der Bewohner Istanbuls, sondern auch im Stadtbild. Der Stau, die Dichte und die Hektik der Stadt bringen die Menschen an ihre Grenzen und trotzdem können sie sich nicht vollkommen von ihr abwenden. Der Stillstand taucht als wiederkehrendes Element in der Arbeit Inancs häufig auf. Die Zukunft bleibt ungewiss.

- Beschreibung (en)

- Ebru Inanc traveled for ten days outside of the touristic places of the city of Istanbul. In her own words, she got to know the “true face” of the city, and from it, a video collage was created, revealing a very personal impression of the current situation of the country. It focusses on the thoughts of the people she interviews; the taxi driver who had to cut his studies short out of family reasons, the engineer who comes from a small village but had obtained a scholarship in order to be able to study, the woman who is toying with the idea of leaving Istanbul but cannot bring herself to do it, the person who rents costumes, who can only relax when he leaves the city but returns anyway every morning. Turkey finds itself currently in a foggy situation. Nobody knows exactly how it could have come to this, or if, when and how it should go on. The constant back and forth is mirrored not only in statements of the residents of Istanbul, but also in the image of the city. The build-ups, the density, and the frenzy of the city drives people to their limits and yet they cannot turn away from it. The standstill emerges as a recurring element of Inanc’s work. The future remains uncertain.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- WS 2016/17

- Sprache

- Titel

- Emin

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 20.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

MAS 001

- Titel

- MAS 001

- Untertitel

- Judith Barry

- Autor/in

- Beschreibung (de)

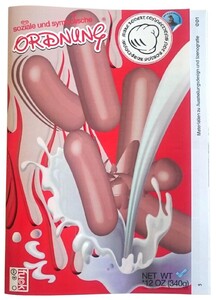

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

Die erste Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign & Szenografie" beschäftigt sich mit Ausstellungsdesign als einer künstlerischen Praxis, die in den 1980er Jahren verstärkt sowohl von Künstlern als auch von Architekten und Designern als eigene Ausdrucksform in Anspruch genommen wurde. Ein Interview mit der amerikanischen Künstlerin Judith Barry beschreibt, wie in der politisierten Kunst der 1980er Jahre auf Design zurückgegriffen wurde. Helmut analysiert das komplizierte, historische Verhältnis von künstlerischer und gestalterischer Arbeit und geht der Frage nach inwieweit der sozialreformerische Anspruch von Design erneut zum Ausgangspunkt sowohl von kritischer als auch von künstlerischer Praxis werden kann.

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

- Beschreibung (en)

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

The first issue of "Materials for Exhibition Design & Scenography" deals with exhibition design as an artistic practice that was increasingly used by artists as well as architects and designers as their own form of expression in the 1980s. An interview with the American artist Judith Barry describes how design was used in the politicized art of the 1980s. Helmut analyzes the complicated historical relationship between artistic and creative work and explores the question of the extent to which the social reformist aspirations of design have once again become the starting point for both critical and creative work.

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- DIN A4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 1: Judith Barry

40 Seiten

32 Abb., farbig & s/w.

Cover: Lotte Meret Effinger, 2015

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 1: Judith Barry

- Titel

- MAS 001

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 27.04.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

Seeing With Four Eyes

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Titel (en)

- Seeing With Four Eyes

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung "Seeing With Four Eyes" verfolgt die Objektbiografie der Statue Ngonnso' aus Kamerun durch verschiedene geografische, zeitliche und institutionelle Kontexte. Dieser erste Satz ist bereits fehlerhaft. Ist Statue überhaupt ein angemessener Begriff, um eine Figur zu beschreiben, die für die einen ein Lebewesen darstellt, während andere sie lediglich als Beispiel für materielle Kultur betrachten? Und ist Biografie der richtige Begriff, um das Leben eines Artefakts zu beschreiben? Ist sie an ihr materielles Wesen gebunden oder existiert sie schon lange bevor sie aus Holz geschnitzt wurde und lange nachdem sie von Termiten gefressen wurde oder in einem brennenden Museum verloren ging? In dem Bestreben, mehr über Ngonnso' zu erfahren, beschloss ich, sie bei ihrem Namen zu nennen und damit nicht vorzuschreiben, was sie ist. Ich habe versucht, die Fragmente einer Geschichte zu sammeln, die sich nicht zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Ich verfolgte Fäden, die bis zur Entstehungszeit zurückreichen, zu Strafexpeditionen und Kriegshandlungen des deutschen Kolonialreichs, zu Kulturfesten in Kamerun und Europa und zu einem Museum, das versucht, mit seiner Sammlung zurechtzukommen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich entweder mit Ngonnso' selbst oder mit den Kampagnen, nationalen Gesetzen und der Politik beschäftigt haben, die sie beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. Ngonnso' befindet sich in einem Schwebezustand: Sie wird im Frühjahr 2019 von einem Museumsdepot am Rande Berlins in eine neue Museumseinrichtung im Stadtzentrum transportiert und damit erneut von einem gelagerten Objekt in ein Ausstellungsobjekt verwandelt. Zugleich ist sie Gegenstand laufender Restitutionsverhandlungen zwischen dem Oberhäuptling des Königreichs Nso', Fon Sehm Mbinglo I, dem Staat Kamerun, dem Ethnologischen Museum Berlin und dem deutschen Staat. "Seeing With Four Eyes" bietet einen Raum, um über diese Einheit in ihren vielfältigen und widersprüchlichen Dimensionen zu reflektieren.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Seeing With Four Eyes" follows the object biography of the statue Ngonnso’ from Cameroon through different geographical, temporal and institutional contexts. This first sentence is already flawed. Is statue even an adequate term to describe a figure that represents a living being to some people, while others merely see it as an example of material culture? And is biography the right term to describe the life of an artifact? Is it bound to its material being or does it exist well before it is carved out of wood and long after it is eaten by termites or lost in a burning museum? In the endeavour to learn more about Ngonnso’, I decided to call her by her name, thereby not predefining what she is. I tried to gather the fragments of a story that do not form a whole. I followed threads that go back to the time of creation, to punitive expeditions and acts of war carried out by the German colonial empire, cultural festivals in Cameroon and Europe, and to a museum trying to come to terms with its collection. I talked to people who have engaged either with Ngonnso’ herself or with the campaigns, national laws, and politics that have influenced and continue to influence her. Ngonnso’ is in a state of limbo: she will be transported from a museum depot in the outskirts of Berlin to a new museum institution in the city centre in the spring of 2019, once again being transformed from a stored object into an exhibition object. At the same time, she is subject of ongoing restitution negotiations between the paramount chief of the kingdom Nso’, Fon Sehm Mbinglo I, the state of Cameroon, the Ethnological Museum Berlin and the German state. "Seeing With Four Eyes" offers a space to reflect upon this entity through its multiple and contradictory dimensions.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 14.11.2018 - 16.11.2018

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Lichtbrücke

- Stadt

- Land

- Titel

- Seeing With Four Eyes

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.05.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 5

MAS 002

- Titel

- MAS 002

- Untertitel

- Stanisław Zamecznik

- Autor/in

- Beschreibung (de)

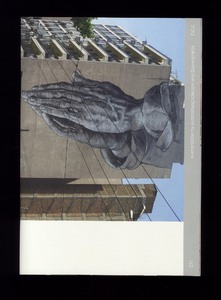

- Die zweite Ausgabe von ‚Materialien für Ausstellungsdesign & Szenografie’ zeigt das Werk des polnischen Architekten Stanisław Zamecznik (1909-71), der fast ausschließlich als Ausstellungsgestalter gearbeitet hat und damit eine wichtige Position in der polnischen Nachkriegsmoderne formulierte. Als Ausstellungsdesigner bewegte er sich am Rand der Architekturprofession und wusste die dort auffindbaren Freiräume für radikale gestalterische Experimente zu nutzen. Im Werk von Zamecznik überschneiden sich einige wichtige Diskurse der Nachkriegszeit: Die Infragestellung des Funktionalismus in der Architektur, die Öffnung zu freieren Formen und Alltagspraxen der Menschen, die Verschmelzung von Skulptur und Malerei zu Rauminstallationen und die damit verbundene aktive Rolle der Betrachter.

- Beschreibung (en)

- The second edition of "Materials for Exhibition Design & Scenography" presents the work of Polish architect Stanisław Zamecznik (1909-71), who worked almost exclusively as an exhibition designer and thus formulated an important position in Polish post-war modernism. As an exhibition designer, he worked on the fringes of the architectural profession and knew how to use the freedom found there for radical design experiments. Several important discourses of the post-war period overlap in Zamecznik's work: the questioning of functionalism in architecture, the opening up to freer forms and people's everyday practices, the merging of sculpture and painting into spatial installations and the associated active role of the viewer.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 2: Stanisław Zamecznik

76 Seiten

527 Abb., s/w.

Cover: Bas Princen & Office KGDVS, „Wall Pavilion“, Installation auf der Architekturbiennale Shenzhen, 2012. Pavillon aus Backsteinmauerwerk mit drei großformatigen Fotografien einer antiken Mauer um den Ägyptischen Tempel von Dendera.

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 2: Stanisław Zamecznik

- Titel

- MAS 002

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

MAS 003

- Titel

- MAS 003

- Untertitel

- László Moholy-Nagy, Der Kaufmann von Berlin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die dritte Ausgabe von ‚Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie‘ ist der Bühnengestaltung von László Moholy-Nagy für Erwin Piscators Inszenierung des Stückes “Der Kaufmann von Berlin” von 1929 gewidmet. Die Inszenierung wurde nicht nur aufgrund der politischen Inhalte zum Skandal, auch die von der Presse als „Maschinentheater“ bezeichnete Szenografie erregte Aufsehen. Die formalen Mittel, die Moholy-Nagy in seinen Bühnenbildern für Piscator einsetzte – wie Laufbänder, mobile Stahlgestänge, Licht- und Schattenspiele, Film- und Diaprojektionen – übertrug er 1930 in seine „Ausstellungsszenografien“ für den Theaterbereich der Werkbundausstellung beim Salon des Arts Décoratifs in Paris sowie in seinen Entwurf des „Raums der Gegenwart“ für das Provinzialmuseum in Hannover. Die Radikalität von Moholy-Nagys Bühnenentwürfen geht aus den bekannten Szenenfotos von Lotte Jacobi kaum hervor. Daher umfasst das vorliegende Heft 28 von Moholy-Nagy gezeichnete Bühnenpläne, welche den bühnentechnischen Ablauf des Stückes nachvollziehbar machen, das Programmheft mit Umschlaggestaltung und Fotografien des Bühnenmodells ebenfalls von Moholy-Nagy, sowie eine ausführliche Rezension von Carl von Ossietzky, erschienen 1929 in der Weltbühne.

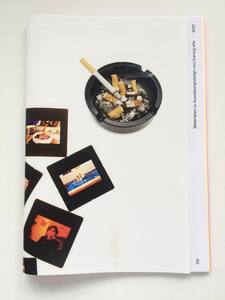

Der Umschlag des 3. MAS Heftes wurde von dem Kurator Moritz Küng gestaltet. Eingeladen auf dem Cover zum Begriff „Darstellungspolitik“ Stellung zu nehmen und inspiriert vom Titel des Magazins, musste Küng daran denken, wie sich vor rund 25 Jahren ein guter Freund – ein Anwalt für Mietrecht – bei ihm beklagte, dass er als leidenschaftlicher Fotograf eigentlich lieber Künstler geworden wäre. In einer Mischung aus Wehmut und Frustration kommentierte er im Schweizer Dialekt den Beruf des Kuratoren wie folgt: “Aber was machsch du eigentlech: Käffeli trinke, Zigarettli rauche ond Föteli luege”. Dementsprechend illustrierte Küng den Beruf des Kurators mit im Internet gefundenen Stock-Fotos (Kaffeetasse, Aschenbecher, Dias).

- Die dritte Ausgabe von ‚Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie‘ ist der Bühnengestaltung von László Moholy-Nagy für Erwin Piscators Inszenierung des Stückes “Der Kaufmann von Berlin” von 1929 gewidmet. Die Inszenierung wurde nicht nur aufgrund der politischen Inhalte zum Skandal, auch die von der Presse als „Maschinentheater“ bezeichnete Szenografie erregte Aufsehen. Die formalen Mittel, die Moholy-Nagy in seinen Bühnenbildern für Piscator einsetzte – wie Laufbänder, mobile Stahlgestänge, Licht- und Schattenspiele, Film- und Diaprojektionen – übertrug er 1930 in seine „Ausstellungsszenografien“ für den Theaterbereich der Werkbundausstellung beim Salon des Arts Décoratifs in Paris sowie in seinen Entwurf des „Raums der Gegenwart“ für das Provinzialmuseum in Hannover. Die Radikalität von Moholy-Nagys Bühnenentwürfen geht aus den bekannten Szenenfotos von Lotte Jacobi kaum hervor. Daher umfasst das vorliegende Heft 28 von Moholy-Nagy gezeichnete Bühnenpläne, welche den bühnentechnischen Ablauf des Stückes nachvollziehbar machen, das Programmheft mit Umschlaggestaltung und Fotografien des Bühnenmodells ebenfalls von Moholy-Nagy, sowie eine ausführliche Rezension von Carl von Ossietzky, erschienen 1929 in der Weltbühne.

- Beschreibung (en)

- The third edition of 'Materials on Exhibition Design and Scenography' is dedicated to László Moholy-Nagy's stage design for Erwin Piscator's 1929 production of the play "The Merchant of Berlin". The production became a scandal not only because of its political content, but also because the scenography, which the press described as "machine theater", caused a sensation. The formal means that Moholy-Nagy used in his stage designs for Piscator - such as treadmills, mobile steel rods, plays of light and shadow, film and slide projections - were transferred to his "exhibition scenographies" for the theater section of the Werkbund exhibition at the Salon des Arts Décoratifs in Paris in 1930 and to his design of the "Raum der Gegenwart" for the Provinzialmuseum in Hanover. The radical nature of Moholy-Nagy's stage designs hardly emerges from the well-known scene photos by Lotte Jacobi. This booklet therefore contains 28 stage plans drawn by Moholy-Nagy, which make the technical stage sequence of the play comprehensible, the program booklet with cover design and photographs of the stage model, also by Moholy-Nagy, as well as a detailed review by Carl von Ossietzky, published in the Weltbühne in 1929.

The cover of the 3rd issue of MAS was designed by curator Moritz Küng. Invited to comment on the term "politics of representation" on the cover and inspired by the title of the magazine, Küng was reminded of how, around 25 years ago, a good friend - a lawyer specializing in tenancy law - complained to him that, as a passionate photographer, he would actually have preferred to become an artist. In a mixture of melancholy and frustration, he commented on the profession of curator in Swiss dialect as follows: "But what do you actually do: drink coffee, smoke cigarettes and listen to fiddles". Accordingly, Küng illustrated the curator's profession with stock photos found on the Internet (coffee cup, ashtray, slides).

- The third edition of 'Materials on Exhibition Design and Scenography' is dedicated to László Moholy-Nagy's stage design for Erwin Piscator's 1929 production of the play "The Merchant of Berlin". The production became a scandal not only because of its political content, but also because the scenography, which the press described as "machine theater", caused a sensation. The formal means that Moholy-Nagy used in his stage designs for Piscator - such as treadmills, mobile steel rods, plays of light and shadow, film and slide projections - were transferred to his "exhibition scenographies" for the theater section of the Werkbund exhibition at the Salon des Arts Décoratifs in Paris in 1930 and to his design of the "Raum der Gegenwart" for the Provinzialmuseum in Hanover. The radical nature of Moholy-Nagy's stage designs hardly emerges from the well-known scene photos by Lotte Jacobi. This booklet therefore contains 28 stage plans drawn by Moholy-Nagy, which make the technical stage sequence of the play comprehensible, the program booklet with cover design and photographs of the stage model, also by Moholy-Nagy, as well as a detailed review by Carl von Ossietzky, published in the Weltbühne in 1929.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 3: László Moholy-Nagy, Der Kaufmann von Berlin

68 Seiten

28 Abb., farbig

Cover: Moritz Küng

Abbildungen: Bühnenentwürfe von L. Moholy-Nagy, Programmheft der Piscator Bühne, Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität Köln

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 3: László Moholy-Nagy, Der Kaufmann von Berlin

- Titel

- MAS 003

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 5

MAS 004

- Titel

- MAS 004

- Untertitel

- Jan van Toorn, Rethinking the Brief

- Autor/in

- Beschreibung (de)

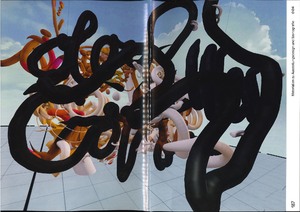

- Die vierte Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign und Szenografie", MAS 004, widmet sich den Ausstellungsgestaltungen des niederländischen Kommunikationsdesigners Jan van Toorn. Bereits seit den frühen 1970er Jahren ist er für die Gestaltung von Kalendern, Postern und Katalogen, von denen viele für das Van Abbemuseum in Eindhoven entstanden sind, international bekannt. Van Toorn betrachtet Objektivität und Neutralität als Illusion, vielmehr versteht er jede gestalterische Handlung als subjektiven Ausdruck. Diese Überzeugung führte Jan van Toorn dazu, den “dialogischen Charakter“ von Design herauszuarbeiten. Seine Gestaltungen öffnen unterschiedliche Bedeutungsmöglichkeiten und sollen zu einer kritischen, nicht eindeutigen, Rezeption aktivieren. Die Produktion und Reflektion dialogischer Formen von Design verbindet Jan van Toorns mit der Arbeit der Kunsthistorikerin und Designtheoretikerin Els Kuijpers. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich damit, wie Sprache – visuell und schriftlich – Bedeutung in dynamischen sozialen Gefügen herstellt. Um Designtheorie und -praxis zusammenzuführen, “in thinking and making” wie sie sagen, untersuchen sie die Inszenierung von Botschaften und haben daraus eine spezielle editoriale Gestaltungsmethode entwickelt.

Im Frühjahr 2017 lud van Toorn die MAS-Redaktion nach Amsterdam ein, wo ein Gespräch und eine extensive Materialsichtung von seinen Ausstellungsgestaltungen und Katalogen stattfand. MAS 004 vermittelt anhand von fünf Ausstellungsbeispielen Jan van Toorns Begriff von visueller Kommunikation im Raum, einer Form der körperlichen Erfahrung der Inhalte, einem Lesen ohne Text. Ergänzt wird dieses Material durch ein E-mail-Interview mit Els Kuijpers, in welchem es um die Performativität und Erfahrung von Gestaltung geht, sowie um die Möglichkeiten der Übersetzung von gestalterischer Praxis in Sprache.

- Die vierte Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign und Szenografie", MAS 004, widmet sich den Ausstellungsgestaltungen des niederländischen Kommunikationsdesigners Jan van Toorn. Bereits seit den frühen 1970er Jahren ist er für die Gestaltung von Kalendern, Postern und Katalogen, von denen viele für das Van Abbemuseum in Eindhoven entstanden sind, international bekannt. Van Toorn betrachtet Objektivität und Neutralität als Illusion, vielmehr versteht er jede gestalterische Handlung als subjektiven Ausdruck. Diese Überzeugung führte Jan van Toorn dazu, den “dialogischen Charakter“ von Design herauszuarbeiten. Seine Gestaltungen öffnen unterschiedliche Bedeutungsmöglichkeiten und sollen zu einer kritischen, nicht eindeutigen, Rezeption aktivieren. Die Produktion und Reflektion dialogischer Formen von Design verbindet Jan van Toorns mit der Arbeit der Kunsthistorikerin und Designtheoretikerin Els Kuijpers. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich damit, wie Sprache – visuell und schriftlich – Bedeutung in dynamischen sozialen Gefügen herstellt. Um Designtheorie und -praxis zusammenzuführen, “in thinking and making” wie sie sagen, untersuchen sie die Inszenierung von Botschaften und haben daraus eine spezielle editoriale Gestaltungsmethode entwickelt.

- Beschreibung (en)

- The fourth edition of "Materials for Exhibition Design and Scenography", MAS 004, is dedicated to the exhibition designs of Dutch communication designer Jan van Toorn. He has been internationally renowned since the early 1970s for the design of calendars, posters and catalogs, many of which were created for the Van Abbemuseum in Eindhoven. Van Toorn regards objectivity and neutrality as an illusion; rather, he sees every creative act as a subjective expression. This conviction led Jan van Toorn to work out the "dialogical character" of design. His designs open up different possibilities of meaning and are intended to encourage a critical, ambiguous reception. Jan van Toorn's production and reflection of dialogical forms of design is linked to the work of art historian and design theorist Els Kuijpers. Her research focuses on how language - visual and written - creates meaning in dynamic social structures. In order to bring together design theory and practice, "in thinking and making" as they say, they examine the staging of messages and have developed a special editorial design method from this.

In spring 2017, van Toorn invited the MAS editorial team to Amsterdam, where a discussion and extensive material review of his exhibition designs and catalogs took place. MAS 004 uses five exhibition examples to convey Jan van Toorn's concept of visual communication in space, a form of physical experience of content, a reading without text. This material is supplemented by an e-mail interview with Els Kuijpers, which deals with the performativity and experience of design, as well as the possibilities of translating design practice into language.

- The fourth edition of "Materials for Exhibition Design and Scenography", MAS 004, is dedicated to the exhibition designs of Dutch communication designer Jan van Toorn. He has been internationally renowned since the early 1970s for the design of calendars, posters and catalogs, many of which were created for the Van Abbemuseum in Eindhoven. Van Toorn regards objectivity and neutrality as an illusion; rather, he sees every creative act as a subjective expression. This conviction led Jan van Toorn to work out the "dialogical character" of design. His designs open up different possibilities of meaning and are intended to encourage a critical, ambiguous reception. Jan van Toorn's production and reflection of dialogical forms of design is linked to the work of art historian and design theorist Els Kuijpers. Her research focuses on how language - visual and written - creates meaning in dynamic social structures. In order to bring together design theory and practice, "in thinking and making" as they say, they examine the staging of messages and have developed a special editorial design method from this.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 4: Jan van Toorn

44 Seiten

30 Abb., farbig & s/w

Cover: Anja Kirschner, „Review of Practice, Any day of the week, any week of any future year, or, perhaps this year“. 90102122 (3D object/drawing made in Oculus Medium, Anja Kirschner, 2018)

Grafik Credits: Bruno Jacoby, Moritz Appich

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 4: Jan van Toorn

- Titel

- MAS 004

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

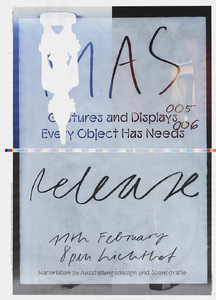

MAS 005

- Titel

- MAS 005

- Untertitel

- Gestures and Displays

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ausgangspunkt für diese Ausgabe ist eine Sammlung digitaler Bilder, die dem Designer James Langdon gehört. Diese Bilder - etwa 300 - gehören zu einer bestimmten Art von Bildern, die man häufig auf Websites und in Foren für Amateurarchäologie findet. Sie zeigen Gegenstände, die einst im Boden vergraben waren und nun ausgegraben und der Kamera präsentiert werden. Die Objekte selbst sind unterschiedlich und wahrscheinlich nicht wertvoll. Was diese Sammlung jedoch ausmacht, sind die Hände, die die Objekte halten: ihre Posen, Gesten und die Botschaften, die sie zu vermitteln scheinen.

Es sind Gesten der Darstellung. Die Positionen der Hände - flache, offene Handflächen; Griffe und Verschlüsse; anbietende und zeigende Zeichen - dienen als Rahmen, um die Objekte, die sie halten, zu vermitteln. Die Kamera erzwingt, dass es sich um kommunikative Gesten handelt, aber auch hier gibt es etwas Unmittelbares. Von Menschen gestaltete Objekte signalisieren anderen Menschen. Selbst die primitivsten Werkzeuge signalisieren unseren Händen: Nehmt mich, begehrt mich, seht mich an. In diesen Fotografien werden wir Zeuge des Empfangs dieser Signale - manchmal zweifelhaft, manchmal deterministisch, manchmal spekulativ - und wir sehen die zirkuläre Dynamik zwischen Hand, Auge und Gehirn auf dem Bildschirm.

Um das auf den folgenden Seiten wiedergegebene Gespräch zu ermöglichen, wurden Abzüge aus der Bildsammlung auf einem großen Arbeitstisch in der HfG Karlsruhe angeordnet. Um den Tisch herum breitete eine Gruppe von Kommentatoren die Bilder aus, verglich und diskutierte sie. Anwesend waren James Langdon, der Kunsthistoriker Matthias Bruhn, die Kuratorin Nadja Quante und das MAS-Redaktionsteam. Matthias Bruhn ist Professor für Kunstforschung und Medientheorie an der HfG Karlsruhe. Nadja Quante ist künstlerische Leiterin am Künstlerhaus Bremen. James Langdon ist Professor für Kommunikationsdesign an der HfG Karlsruhe.

- Ausgangspunkt für diese Ausgabe ist eine Sammlung digitaler Bilder, die dem Designer James Langdon gehört. Diese Bilder - etwa 300 - gehören zu einer bestimmten Art von Bildern, die man häufig auf Websites und in Foren für Amateurarchäologie findet. Sie zeigen Gegenstände, die einst im Boden vergraben waren und nun ausgegraben und der Kamera präsentiert werden. Die Objekte selbst sind unterschiedlich und wahrscheinlich nicht wertvoll. Was diese Sammlung jedoch ausmacht, sind die Hände, die die Objekte halten: ihre Posen, Gesten und die Botschaften, die sie zu vermitteln scheinen.

- Beschreibung (en)

- The starting point for this issue is a collection of digital images belonging to designer James Langdon. These images — around 300 — are of a specific type, readily found on amateur archaeology websites and forums. They show objects once buried in the ground, now dug up and presented to the camera. The objects themselves are various and probably not valuable. What defines this collection, though, are the hands that hold the objects: their poses, gestures, and the messages they seem to convey.

These are gestures of display. The positions of the hands — flat, open palms; grips and closures; offering and pointing signs — serve as a frame to mediate the objects they hold. The camera forces these to be communicative gestures, but there is something immediate here too. Objects shaped by humans signal to other humans. Even the most primitive tools make affordances that signal to our hands: wield me, covet me, behold me. In these photographs we witness the reception of these signals — sometimes doubtful, sometimes deterministic, sometimes speculative — and we see the circular dynamic between hand, eye, and brain on display.

To facilitate the conversation reproduced on the following pages, prints from the image collection were arranged on a large working table in the HfG Karlsruhe. Around the table a group of commentators spread the images out, compared and discussed them. Present were James Langdon, art historian Matthias Bruhn, curator Nadja Quante, and the MAS editorial team. Matthias Bruhn is professor for art research and media theory at HfG Karlsruhe. Nadja Quante is artistic director at Künstlerhaus Bremen. James Langdon is professor for communication design at HfG Karlsruhe.

- The starting point for this issue is a collection of digital images belonging to designer James Langdon. These images — around 300 — are of a specific type, readily found on amateur archaeology websites and forums. They show objects once buried in the ground, now dug up and presented to the camera. The objects themselves are various and probably not valuable. What defines this collection, though, are the hands that hold the objects: their poses, gestures, and the messages they seem to convey.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 5: Gestures and Displays

2018-2020

Cover: Heike Schuppelius

Grafik Credits: Cécile Kobel und Severin Geißler

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 5: Gestures and Displays

- Titel

- MAS 005

- Projektleiter/in

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 13

DGTF-Konferenz 2018

- Titel

- DGTF-Konferenz 2018

- Titel (en)

- Matters of Communication

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- 15th annual meeting of the German Society for Design Theory and Research

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ob Raum, Bild, Text, Objekt oder System – Gestaltung ist immer auch Kommunikation. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Radikalisierung, Segmentierung und Polemisierung von gesellschaftlichen Diskursen erscheint das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation heute brisanter denn je. Es entstehen immer neue Kommunikationsmedien, -kanäle, -räume und -systeme. Maschinen, Objekte, ja ganze Umgebungen werden zu eigenständigen Akteuren die mit uns kommunizieren und auf diversen medialen Ebenen in Interaktion treten. Wie sind die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und Wirkungszusammenhänge gestalteter Kommunikation heute zu verorten? Welche Begriffe sind notwendig um das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation aus heutiger Sicht zu konzeptualisieren?

Die Konferenz “Matters of Communication” schafft einen Raum der Auseinandersetzung darüber wie Kommunikation heute gestaltet wird, und wie Gestaltung heute kommuniziert.

Was sind richtungsweisende Ansätze und Methoden einer gestalterischen Forschung in Bezug auf die Kommunikation mittels, und innerhalb zeitgenössischer Ausdrucksformen, sowie kultureller und wirtschaftlicher Produktion? Wie reflektieren Forschungsprojekte die “Matters of Communication”, also die Form und Materialität gestalteter Kommunikation, und deren Rolle bei der Entstehung von Zuschreibungen und Interpretationszusammenhängen? Welche Rolle spielt Designforschung bei der Entwicklung von relevanten Fragestellungen und Lösungsansätzen? Wie findet Theoriebildung und eine Übersetzung in Lehre und Praxis statt?

PROGRAMM

Das Programm besteht aus Vorträgen, Diskussionen und Workshops, die in vier Themengebiete gefasst sind:

Sprache und Bild (auf Deutsch) Die Gestaltung von Kommunikation bewegt sich seit jeher zwischen den eher denotativen Qualitäten des geschriebenen Wortes und dem größeren konnotativen Freiraum des Bildes. Je nach gestalterischer Auffassung dient die visuelle Gestaltung der Unterstützung des Kommunikationsflusses, oder sprengt mit expressivem Gestus gewohnte visuelle Darstellungsformen. Wie wird Kommunikation in Sprache und Bild heute gestaltet, wahrgenommen/rezipiert und interpretiert? Was sind Einflussfaktoren, die auf die Gestaltung von visueller Kommunikation einwirken? Welchen Einfluss nimmt die visuelle Kommunikation auf herrschende gesellschaftliche Diskurse?

Raum und Inszenierung (auf Englisch) Von Unorten über Nutzbauten bis zu narrativen Erlebnisräumen, vom physikalischen Gebäude über augmentierte Hybridwelten bis zur virtuellen Realität – Räumlichkeit präsentiert sich vielschichtiger denn je. Wie funktionieren zeitgenössische Räume als Kommunikationsschnittstellen? Wie wird mit der Gestaltung dieser Räume argumentiert, erzählt und vermittelt? Welche Rolle spielt die Simulation als eine spezifische Ausdrucksform im Kontext wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen?

Objekt und Interaktion (auf Deutsch) Gestaltete Objekte sind sowohl eine Kombination aus Material, Funktion und Ästhetik als auch eine Schnittstelle in komplexen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wie wird die Kommunikation zwischen Objekten und Menschen, sowie zwischen Menschen mittels Objekten, heute gestaltet? Wie kommunizieren diese Objekte in Bezug auf ihre Stellung in wirtschaftlichen und ökologischen Kreisläufen? Welche Rolle spielt die Materialität bzw. die Immaterialität in Bezug auf die kommunikativen Fähigkeiten von Objekten?

Gesellschaft und System (auf Englisch) Komplexe Systeme wie Computer, Unternehmen oder Gesellschaften basieren auf dem ständigen Austausch von Stoffen, Energien, Symbolen und sind dadurch per se kommunikative Systeme. Wie werden solche Systeme gestaltet? Wie geht Gestaltung mit verschiedenen Anspruchsgruppen in diesen Systemen um? Was bedeutet gute Kommunikation in einem System, und wie werden Reibung und Konflikt als produktive Kräfte genutzt?

- Ob Raum, Bild, Text, Objekt oder System – Gestaltung ist immer auch Kommunikation. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Radikalisierung, Segmentierung und Polemisierung von gesellschaftlichen Diskursen erscheint das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation heute brisanter denn je. Es entstehen immer neue Kommunikationsmedien, -kanäle, -räume und -systeme. Maschinen, Objekte, ja ganze Umgebungen werden zu eigenständigen Akteuren die mit uns kommunizieren und auf diversen medialen Ebenen in Interaktion treten. Wie sind die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und Wirkungszusammenhänge gestalteter Kommunikation heute zu verorten? Welche Begriffe sind notwendig um das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation aus heutiger Sicht zu konzeptualisieren?

- Beschreibung (en)

- Whether space, image, text, object or system – design is always also communication. Against the backdrop of increasing radicalization, segmentation and polemization of social discourses, the relationship between design and communication seems more volatile today than ever. New communications media, channels, spaces and systems are constantly emerging. Machines, objects, even entire environments become independent actors that communicate with us and interact on various media levels. How can we sound out the contexts, the conditions that lead to possibility and the interdependencies of impact with regard to designed communication? What concepts are needed to conceptualize the relationship between design and communication from a present-day point of view?

The DGTF conference “Matters of Communication” creates a space for discussion about how communication is designed today and how design is communicated today. What are the pioneering approaches and methods of design research in relation to communication through and within contemporary forms of expression, as well as cultural and economic production? How do research projects reflect “Matters of Communication”, i.e. the form and materiality of designed communication, and their role in the emergence of attributions and interpretation contexts? What is the role that design research plays in the development of relevant questions and solutions? How is theory formation and translation into teaching and practice carried out?

PROGRAM

The program consists of lectures, discussions and workshops grouped into four thematic areas:

Language and Image (in German) The design of communication has always moved between the more denotative qualities of the written word and the greater connotative freedom of the image. Depending on the creative conception, the visual design serves to support the flow of communication or, with an expressive gesture, breaks with the usual forms of visual representation. How is communication in language and image designed, perceived/received and interpreted today? What are the factors that influence the design of visual communication? What influence does visual communication have on prevailing social discourses?

Space and staging (in English) From non-places to utility buildings to narrative experience spaces, from physical buildings to augmented hybrid worlds to virtual reality - spatiality is more complex than ever. How do contemporary spaces function as communication interfaces? How is the design of these spaces used to argue, narrate and communicate? What role does simulation play as a specific form of expression in the context of economic and social issues?

Object and Interaction (in German) Designed objects are a combination of material, function and aesthetics as well as an interface in complex technological, economic and social contexts. How is communication between objects and people, and between people and objects, organized today? How do these objects communicate in relation to their position in economic and ecological cycles? What role does materiality or immateriality play in relation to the communicative abilities of objects?

Society and system Complex systems such as computers, companies or societies are based on the constant exchange of materials, energies and symbols and are therefore communicative systems per se. How are such systems designed? How does design deal with different stakeholder groups in these systems? What does good communication mean in a system, and how are friction and conflict used as productive forces?

- Whether space, image, text, object or system – design is always also communication. Against the backdrop of increasing radicalization, segmentation and polemization of social discourses, the relationship between design and communication seems more volatile today than ever. New communications media, channels, spaces and systems are constantly emerging. Machines, objects, even entire environments become independent actors that communicate with us and interact on various media levels. How can we sound out the contexts, the conditions that lead to possibility and the interdependencies of impact with regard to designed communication? What concepts are needed to conceptualize the relationship between design and communication from a present-day point of view?

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 16.11.2018 - 18.11.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthöfe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Graphik-Design: Lena Haselmann and Catharina Grözinger, © DGTF

- Graphik-Design: Lena Haselmann and Catharina Grözinger, © DGTF

- Titel

- DGTF-Konferenz 2018

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

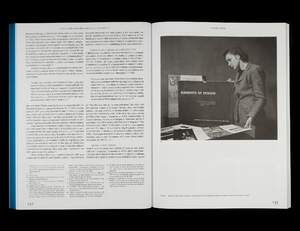

Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel (en)

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Ein umfangreich kommentierter Reprint des Manual of Travelling Exhibitions soll zum einen die historische Quelle kontextualisieren und kritisch hinterfragen, zum anderen verschiedene Formen der Aktualisierung aufzeigen. Dabei sind die Inhalte des „Manual“ ebenso bedeutsam wie seine immanenten Fehlstellen, die Buchgestaltung oder die fotografische Logik der Abbildungen.

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

- Beschreibung (en)

- The Manual of Travelling Exhibitions published by UNESCO in 1953 is a handbook on organizing touring exhibitions. Aimed at museums and other public institutions, it formulates a “grammar” of how to exhibit, ranging from organizational questions to reflections on exhibition design. From today’s perspective the manual reads like the manifesto of a modernity whose continuity was still unbroken in the immediate post-war period. This extensively annotated reprint of the Manual of Travelling Exhibitions is intended, on the one hand, to contextualize and critically examine the historical source and, on the other, to show different ways of updating it. The contents of the manual share the same importance as the inherent gaps it contains, the book’s design, and the photographic logic of the images.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- November 2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 23,5 x 31 cm

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- 247 Seiten

Reproduktion des Originals und 20 weitere Abbildungen

fadengeheftete Broschur

ISBN: 9783959051361

Spector Books

Designer: Lena Thomaka, Johannes Hucht

Text: Martin Beck, Clémentine Deliss, Kurt Eckert, Jochen Eisenbrand, Rike Franke, Helene Hermann, Lydia Kähny, Tina Köhler, Moritz Küng, Sophie Lichtenberg, Jonathan Maho, Vanessa Joan Müller, Andreas Müller, Jennifer Tobias, Gitte Villesen, Nader Vossoughian, Florian Walzel, Grant Watson, Joanna Weddell, Maxim Weirich, Aaron Werbick

Herausgebende: Andreas Müller, Lydia Kähny, Sophie Lichtenberg, Aaron Werbick, Maxim Weirich

- 247 Seiten

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9

MAS

- Titel

- MAS

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

- Beschreibung (en)

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the Department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. Materials on Exhibition Design and Scenography is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Sprache

- Technik/Verfahren/Formate

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Seit 2016

Heft 1: Judith Barry

Heft 2: Stanislaw Zamecznik

Heft 3: László Moholy-Nagy

Heft 4: Jan van Toorn

Heft 5: Gestures and Displays

- Seit 2016

- Titel

- MAS

- Projektleiter/in

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 6 1

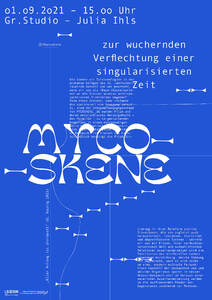

MYCOSKENE

- Titel

- MYCOSKENE

- Titel (en)

- Mycoskene

- Untertitel

- Zur wuchernden Verflechtung einer singularisierten Zeit

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Or on the rampant interweaving of a singularized time

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- MYCOSKENE ist eine material-theoretische Verflechtung rund um das Thema Mycelium, dem unterirdischen Hyphengeflecht der Pilze. Ob als sozio-philosophische Metapher, Bau- und Gestaltungsmaterial oder in Form einer multi-medialen Rauminstallation – in ihrer Arbeit folgte die Szenografin und Konzepterin Julia Ihls über 8 Monate den fein verwobenen Strukturen jener Organismen, die durch ihre eigene Zeitlichkeit und Qualitäten zu maßgeblichen Co-Gestaltenden wurden.

- Beschreibung (en)

- MYCOSKENE is a material-theoretical interweaving around the theme of mycelium, the subterranean network of hyphae of fungi. Whether as a socio-philosophical metaphor, building and design material or in the form of a multi-media spatial installation - in her work, scenographer and conceptual designer Julia Ihls followed the finely interwoven structures of these organisms for over 8 months, which became decisive co-creators through their own temporality and qualities.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.09.2021 - 03.09.2021

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- MYCOSKENE

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 11

MAS 006

- Titel

- MAS 006

- Untertitel

- Every Object Has Needs

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Im Jahr 2014 präsentierte das Weltkulturen Museum in Frankfurt eine Ausstellung mit dem Titel "Foreign Exchange (or the stories you wouldn't tell a stranger)". Die von Clémentine Deliss und Yvette Mutumba - damals Direktorin bzw. Kuratorin des Museums - kuratierte Ausstellung umfasste einen Überblick über die fotografische Dokumentation der rund 67.000 ethnografische Artefakte umfassenden Sammlung des Museums. Die Bilder stammen von Studiofotografen, die vom Museum beauftragt wurden, und von hauseigenen Fotografen.

Eine Begleitpublikation zur Ausstellung enthält die Niederschrift einer Gruppendiskussion zwischen eingeladenen Künstlern, Schriftstellern, Anthropologen und anderen Kommentatoren, die im Rahmen der Ausstellung organisiert wurde. Hier werden diese historischen Fotografien heftig kritisiert. Als besonders problematisch wird ihre über mehrere Jahrzehnte anhaltende Tendenz angesehen, ethnografische Artefakte isoliert vor einfarbigen, hellen, "ethnisch" gefärbten Hintergründen abzubilden. Diese spezifische Ästhetik wird in der Diskussion als eine Art Kompensation für das außerordentliche Fehlen von Wissen über die Herkunft der abgebildeten Artefakte interpretiert, von denen viele in einer intensiven Periode der Aktivität während der Kolonialzeit durch den Gründungsdirektor des Museums, Bernard Hagen, erworben wurden.

Diese Ausgabe von MAS unternimmt einige elementare bibliografische Schritte, um die Rhetorik der Kritik in "Foreign Exchange" zu qualifizieren, und in Richtung grundlegender Alle in dieser Ausgabe von MAS gezeigten Bilder stammen aus den Büchern, die in der Datenbank vorgestellt werden. Forschung, die Deliss fordert, wenn sie schreibt: "Bis heute gab es keine kritische Analyse der Art und Weise, in der sogenannte Stammeskunstobjekte oder Ethnografika fotografiert wurden, sobald sie von ihrem ursprünglichen Produktionsort entfernt wurden.

Bei dem hier vorgestellten Material handelt es sich um visuelle Untersuchungen, die im Rahmen eines von James Langdon initiierten Seminars an der HfG Karlsruhe im Jahr 2018 durchgeführt wurden. Eine Gruppe von zehn Teilnehmern analysierte eine Sammlung von 56 Ethnographica-Büchern, die zwischen den 1960er Jahren - als der Vollfarbdruck im Museumsbereich üblich wurde - und dem aktuellen Jahrzehnt veröffentlicht wurden. Jedes Jahrzehnt war mit etwa zehn Titeln vertreten, etwa zur Hälfte aus Europa und zur Hälfte aus den USA. Die Sammlung wurde von internationalen ethnographischen Buchhändlern zusammengestellt und ist somit unabhängig von den Interessen der Verlage und der Museen und Einzelpersonen, deren Sammlungen vertreten sind. Innerhalb dieser Parameter wurden die einzelnen Titel visuell ausgewählt, und zwar auf der Grundlage von Studiofotografien afrikanischer Artefakte, die mit der in "Foreign Exchange" beschriebenen Ästhetik übereinstimmen. Es wird daher nicht versucht, das Ausmaß dieser ästhetischen Tendenzen im Bereich der ethnografischen Veröffentlichungen insgesamt zu quantifizieren. Trotz ihres notwendigerweise bescheidenen Umfangs ist allein die geographische und historische Streuung der Sammlung ein Indiz dafür, dass diese Ästhetik weit verbreitet und offenbar unumstritten war und keineswegs nur im Kontext des Weltkulturen Museums oder der deutschen Ethnographica zu finden ist.

Die gesammelten Bücher enthalten insgesamt 10.189 Bilder. Die Teilnehmer analysierten die Bücher direkt und erstellten eine Datenbank mit den bibliografischen Angaben: Umfang, Abmessungen und Themen der Bücher sowie Angaben zu den Fotografien selbst: Farben und Art der verwendeten Hintergründe, Merkmale der Beleuchtung und des Ausschnitts sowie Aspekte der grafischen Gestaltung, die für die Darstellung relevant sind. Die Arbeit wurde dann durch "Anfragen" an diese Datenbank fortgesetzt, wobei Teilmengen von Bildern ermittelt wurden, die für die Diskussion zusammengestellt werden sollten. Die vergleichende visuelle Arbeit erfolgte manuell - nicht am Computer - durch Sortieren und Gruppieren der Bilder auf großen Tabellen. Sieben dieser Anfragen werden auf den folgenden Seiten vorgestellt, wobei die Methodik in kurzen Untertiteln beschrieben wird.

Die Diskussionen wurden durch zeitgenössische und historische Lektüre ergänzt, und während des Seminars wurde die laufende Arbeit durch regelmäßige Beiträge von Gästen, darunter Clémentine Deliss, Jan Hoek, Sarah Owens und Jelly Sarah Kouablan, begleitet. Ihre Kommentare machten uns nur allzu bewusst, dass unsere Position in einer europäischen Kunstschule und unser Vertrauen auf bibliografische Methoden uns trotz unserer besten Absichten dazu verleiteten, den westlichen Blick zu reproduzieren, selbst wenn wir ihn aktiv kritisierten.

- Im Jahr 2014 präsentierte das Weltkulturen Museum in Frankfurt eine Ausstellung mit dem Titel "Foreign Exchange (or the stories you wouldn't tell a stranger)". Die von Clémentine Deliss und Yvette Mutumba - damals Direktorin bzw. Kuratorin des Museums - kuratierte Ausstellung umfasste einen Überblick über die fotografische Dokumentation der rund 67.000 ethnografische Artefakte umfassenden Sammlung des Museums. Die Bilder stammen von Studiofotografen, die vom Museum beauftragt wurden, und von hauseigenen Fotografen.

- Beschreibung (en)

- In 2014 the Weltkulturen Museum in Frankfurt presented an exhibition titled ‘Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger)’. Curated by Clémentine Deliss and Yvette Mutumba — at that time director and curator of the museum, respectively — the exhibition included a survey of the museum’s photographic documentation of its collection of around 67.000 ethnographic artefacts. These images were made by studio photographers commissioned by the museum and by in-house photographers.

A publication accompanying the exhibition presents the transcript of a group discussion between invited artists, writers, anthropologists, and other commentators, organised in the context of the exhibition. Here these historical photographs are heavily criticised. Considered particularly problematic is their tendency — consistent over several decades — to depict ethnographic artefacts in isolation against plain, bright, ‘ethnic’ coloured backgrounds. This specific aesthetic is interpreted in the discussion as a kind of compensation for an extraordinary absence of knowledge about the provenance of the depicted artefacts, many of which were acquired in an intense period of activity during the colonial era by the museum’s founding director, Bernard Hagen.

This issue of MAS makes some elementary bibliographic moves to qualify the rhetoric of the critique in ‘Foreign Exchange’, and toward foundational All images shown in this issue of MAS originate from the books which are presented in the database.research that Deliss calls for when she writes: ‘To date there has been no critical analysis of the manner in which so-called tribal art objects or ethno-graphica have been photographed once removed from their original location of production.’

The material presented here is visual research produced during a seminar initiated by James Langdon at HfG Karlsruhe in 2018. A group of 10 participants analysed a collection of 56 books of ethnographica published between the 1960s — when full-colour printing began to be commonly used in museum publishing — and the present decade. Each decade was represented by around ten titles, roughly half from Europe, half from the USA. The collection was assembled through international ethnographic book dealers, and as such is independent of the interests of any of the books’ publishers and the museums and individuals whose collections are represented. Within these parameters, the individual titles were selected visually, based on their inclusion of studio photographs of African artefacts that correspond with the aesthetics described in ‘Foreign Exchange’. No attempt is made, therefore, to quantify the extent of these aesthetic tendencies in the field of ethnographic publishing overall. Despite its necessarily modest size, the geographical and historical spread of the collection alone is indicative of the fact that these aesthetics have been commonly used, apparently without controversy, and are by no means particular to the contexts either of the Weltkulturen Museum, or German ethnographica.

The collected books contain a total of 10.189 images. Participants analysed the books directly, creating a database of their bibliographical details: their extent, dimensions, and subjects; and details of the photographs themselves: the colours and types of backgrounds used, the characteristics of lighting and cropping, and aspects of graphic design relevant to their presentation. Work then proceeded through ‘enquiries’ directed to this database, identifying subsets of images to be compiled for discussion. Comparative visual work was done manually — not at the computer — by sorting and grouping images on large tables. Seven of these enquiries are presented on the following pages, with brief captions describing their methodologies.

Discussions were supplemented by contemporary and historical readings, and during the seminar ongoing work was socialised through regular input from guests, including Clémentine Deliss, Jan Hoek, Sarah Owens and Jelly Sarah Kouablan. Their commentaries made us all too aware that despite our best intentions, our position in a European art school and our reliance on bibliographical methods led us continually to reproduce the Western gaze even as we actively critiqued it.

- In 2014 the Weltkulturen Museum in Frankfurt presented an exhibition titled ‘Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger)’. Curated by Clémentine Deliss and Yvette Mutumba — at that time director and curator of the museum, respectively — the exhibition included a survey of the museum’s photographic documentation of its collection of around 67.000 ethnographic artefacts. These images were made by studio photographers commissioned by the museum and by in-house photographers.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 6: Every Object Has Needs

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 6: Every Object Has Needs

- Titel

- MAS 006

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 18.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 10