HfG

Alle Inhalte mit Metadaten des Vokabulars "HfG". Sie sehen nur Inhalte, für die Sie berechtigt sind.

197 Inhalte

Filter werden geladen

- Seite 1 von 17

Reflecting Bodies

- Titel

- Reflecting Bodies

- Titel (en)

- Reflecting Bodies

- Untertitel

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie von vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamische Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema "natürliches Licht" und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewellery pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Metallverarbeitung

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Reflecting Bodies

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

Bildkompost

- Titel

- Bildkompost

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Über einen Zeitraum von vier Wochen führte Ulf Beck in einer Versuchsanordnung Fotografien aus der Tagespresse einem Kompost mit Kompostwürmern zu. Ausgehend von der Untersuchung, welche Schlagzeilen es auf die erste Seite schaffen sowie deren fotografischer Darstellung, beschäftigte er sich mit dem Nachleben dieser Bilder. Dafür schnitt er jeden Tag die Abbildungen der Titelseite dreier großer Tageszeitungen aus und legte sie in einem Raster auf ein Becken mit Komposterde.

Das fotografische Bild wird als Teil des Medienorganismus durch die Verdauung der Würmer und verschiedener Mikroorganismen innerhalb von ca. 15 Tagen in den Erdorganismus überführt. Der Transformationsprozess ist am Ende nicht mehr sichtbar. Das Bild verliert seine Form und wird zu wertvollem Humus, welcher als Ansammlung von Millionen von Mikrobildern betrachtet werden kann.

- Über einen Zeitraum von vier Wochen führte Ulf Beck in einer Versuchsanordnung Fotografien aus der Tagespresse einem Kompost mit Kompostwürmern zu. Ausgehend von der Untersuchung, welche Schlagzeilen es auf die erste Seite schaffen sowie deren fotografischer Darstellung, beschäftigte er sich mit dem Nachleben dieser Bilder. Dafür schnitt er jeden Tag die Abbildungen der Titelseite dreier großer Tageszeitungen aus und legte sie in einem Raster auf ein Becken mit Komposterde.

- Beschreibung (en)

- Over a period of four weeks, Ulf Beck experimented with composting, using photographs from the daily press with compost worms. Based on the investigation of which headlines make it to the first page and their photographic representation, he deals with the afterlife of these images. For this, every day he cut out the illustrations of the front page of three large daily newspapers and put them in a grid on a basin with compost soil.

The photographic image is transferred as part of the media organism through the digestion of worms and various microorganisms into the earth organism, in around 15 days. The transformation process is no longer visible at the end. The image loses its form and becomes valuable humus, which can be regarded as an accumulation of millions of micro-images.

- Over a period of four weeks, Ulf Beck experimented with composting, using photographs from the daily press with compost worms. Based on the investigation of which headlines make it to the first page and their photographic representation, he deals with the afterlife of these images. For this, every day he cut out the illustrations of the front page of three large daily newspapers and put them in a grid on a basin with compost soil.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 07.12.2017 - 10.12.2017

- Material

- Abmessungen

- variable Maße

- Ort

- Markgrafenstraße 25, 76131 Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Bemerkungen

- Die Arbeit wird - in veränderter Form - am 27.+28.01.2018 im Rahmen von Plat(t)form 2018, dem zwölften kuratierten internationalen Portfolio-Viewing für junge Künstler aus Europa, im renommierten Fotomuseum Winterthur (CH) zu sehen sein.

- Titel

- Bildkompost

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 05.03.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 11

SUB_TRAKT

- Titel

- SUB_TRAKT

- Titel (en)

- SUB_TRAKT

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

Im Lichthof 3 wird mit einer Kamera das Geschehen im Raum von oben erfaßt. Personen innerhalb des so beobachteten Bereichs erfahren eine direkte akustische Rückkopplung ihrer Bewegungen über ein an Traversen aufgehängtes 4-Kanal-Lautsprechersystem. Jedes sich bewegende Objekt im Kamerabild generiert eine Klangstruktur im Raum, die sich – abhängig von Größe, Geschwindigkeit und Distanz der Objekte untereinander– verändert. Der Klang verstummt, wenn im Lichthof 3 keine Bewegungen mehr registriert werden.

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 28.01.2002 - 01.02.2002

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- täglich von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof und Medientheater

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- SUB_TRAKT

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 07.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

A man in the shape of...

- Titel

- A man in the shape of...

- Titel (en)

- A man in the shape of...

- Autor/in

- Beschreibung (de)

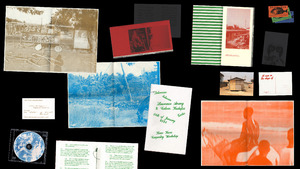

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

Durch einen losen Kontaktpunkt in 2019 begann Kudufias Recherche an der Sepulkralkultur der fantasy coffins, einem traditionellen Kunsthandwerk der Ga-Ethnie in Ghana. Die individuell gestalteten Särge folgen einem mündlich überlieferten Bildindex und sind stellvertretende Gefäße für das ins Jenseits übertretende Leben. Die ‚fantasy coffins‘ verhüllen nicht nur den physischen Körper, ihre Hülle trägt konkrete Spuren der in ihnen gefassten Existenz.

Wie alle Gefäße schirmen die ‚fantasy coffins‘ ihren Inhalt vor den Blicken der Umgebung ab. Im selben Moment dienen sie als repräsentativer Körper des Verstorbenen. Die Suche nach dem richtig geformten Gefäß, sei es ein Weidenkorb für Früchte, ein Buch für Worte oder im Fall der ‚fantasy coffins‘ ein Fischernetz für Fischer, stellt die Suche nach Signifikanz des eigenen Lebens dar: eine treffende Metapher für die Odyssee des Lebens.

In seiner Arbeit „A man in the shape of...“ macht Kudufia sein väterliches Haus in Tema (Ghana) zum physischen Ausgangspunkt seiner Recherche. In Form einer trans-medialen Erzählung wird dessen Essenz eingefangen und greifbar gemacht. Poetische Artefakte und Beobachtungen aus dem Alltag in Ghana werden sorgfältig arrangiert und dienen als Verdinglichung von Zeit. Sie dienen als greifbare Säulen von Kudufias Zeit in Ghana.

„A man in the shape of...“ trägt der angeborenen Sehnsucht nach einer konkreten geografischen Verankerung Rechnung. Kudufia nutzt die gesamte Ausstellung als metaphorischen Fingerzeig auf einen Ort auf der Landkarte.

In Form einer Audioübertragung, einer speziellen Sitzposition auf der Nachbildung eines traditionellen Hockers, referentiellen Bautechniken und einer Dreikanal-Videoinstallation wird diese geografische Verankerung konkret vermittelt. Durch die Untersuchung der Rolle von Ritualen bei der Gestaltung unseres Zugehörigkeitsgefühls, inspiriert durch die philosophischen Überlegungen von Byung Chul Han, bietet die Ausstellung ein Fenster zu einer Kultur, die gleichzeitig vertraut und fremd ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Videoinstallation, die in sieben Abschnitte unterteilt ist. Die Aufteilung bezieht sich auf die Tradition der „one-week observation“ und beschreibt jeweils eine Facette von Kudufias persönlicher Reise. Das Video wird begleitet von einem Musikstück der ghanaischen Theatermacherin Edufa T. Sutherland, das mit der Unterstützung des Cellisten Ben Grocock gespielt und aufgenommen wurde. Das Video lässt Kudufias Erinnerungen, Fiktionen und Realitäten verschwimmen und vermischt dabei die Identitäten von Kudufia mit denen seines Vaters und Großvaters und lässt so ein komplexes Netz aus Zugehörigkeiten entstehen.

Eine Publikation, die integraler Bestandteil der Ausstellung ist, bedient sich der Form eines Gefäßes. Eine bedruckte Archivbox sammelt Kudufias Spuren auf seiner Suche nach den ‚fantasy coffins‘ und wird durch eine Hand voll ephemeraler Druckprodukte und Publikationen zum Dokumentationsapparat. Im Mittelpunkt der Archivbox steht ein Interview, zwischen Kudufia und dem Sargmacher Lawrence Anang in dessen Werkstatt in Teshie. Die einzige textliche Spur, die eine klare Verbindung zur Geschichte der Särge herstellt.

Das hölzerne Fundament einer nachgebauten Hütte dient als Sammelpunkt der Ausstellung und ermöglicht die Verbindung zwischen Druckerzeugnissen, Audio, Artefakten und den Betrachtenden. Die Kombination aus gesammeltem haptischen Material und audiovisuellen Arbeiten setzt sich zu einer transmedialen Collage zusammen, in der Kudufia die Geschichte seiner Verwurzelung auf intime Weise erzählt.

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

- Beschreibung (en)

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

Kudufia's research began with the so-called fantasy coffins, a traditional handicraft practiced by the Ga people of Ghana. The individually designed coffins follow an oral figurative index and are emblematic vessels for life passing into the afterlife. Not only do they conceal the physical body, but their shell bears imprints of the existence that preceded death. To give an example, the vessel of a fisherman might take the form of a boat or fishing net.

Similar to all vessels, they shield their content from its surroundings, simultaneously serving as a representation of the deceased to the eyes of the outside world. The search for the right-shaped vessel, be it a wicker basket for fruit or a book for words, mirrors the journey to discover one's own significance, as displayed figuratively by the fantasy coffins - an apt metaphor for the odyssey of life.

"A man in the shape of..." takes into account the innate longing for a concrete geographical rooting and uses the entirety of the exhibition as a metaphorical finger pointing to a place on the map. This geographical pinning is conveyed in the form of an audio transmission, a special seating position on a replica of a traditional stool, referential construction techniques and a three-channel video installation. By examining the role of rituals in shaping our sense of belonging, inspired by the philosophical reflections of Byung Chul Han, the exhibition offers a window into a culture that is both familiar and foreign at the same time.

At the heart of the exhibition is a video installation divided into seven segments referring to the tradition of the one-week observation, each describing a facet of Kudufia's personal journey. The video installation is accompanied by a musical piece composed by Edufa T. Sutherland, played and recorded with the assistance of cellist Ben Grocock. It blurs the boundaries between memory, fiction, and reality, inviting the viewer to reflect on the complexity of cultural identity and belonging.

The publication, an integral part of the exhibition, also takes the form of a vessel. Borrowing the shape of a printed archive box it collects Kudufia's traces on his search for the fantasy coffins and is conveyed through his graphic expression. At its center is an interview he conducted with coffin maker Lawrence Anang in his workshop in Teshie, the sole textual trace of the coffins' history.

In order to bring all of the pieces together, a wooden fundament of a hut serves as the gathering point of the exhibition, enabling the connection between printed matter, audio, artefacts, and the viewers.

The collected haptic material combined with the audiovisual pieces results in a trans-medial collage in which Kudufia intimately tells the story of his rooting.

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Dank an

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 04

- Stadt

- Land

- Titel

- A man in the shape of...

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 21

25 Grad: Vernissage

- Titel

- 25 Grad: Vernissage

- Titel (en)

- 25 Grad: Opening

- Kategorie

- Datierung

- 13.02.2025

- Ort

- Postgalerie Karlsruhe / Kaiserstraße 217 / 76133 Karlsruhe

- Postgalerie Karlsruhe / Kaiserstraße 217 / 76133 Karlsruhe

- Titel

- 25 Grad: Vernissage

- Importiert am

- 24.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 13

block to blob - objects

- Titel

- block to blob - objects

- Titel (en)

- block to blob - objects

- Autor/in

- Kategorie

- Titel

- block to blob - objects

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

block to blob - publication

- Titel

- block to blob - publication

- Titel (en)

- block to blob - publication

- Autor/in

- Kategorie

- Titel

- block to blob - publication

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

block to blob - videos

- Titel

- block to blob - videos

- Titel (en)

- block to blob - videos

- Autor/in

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Titel

- block to blob - videos

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

block to blob - exhibition

- Titel

- block to blob - exhibition

- Titel (en)

- block to blob - exhibition

- Autor/in

- Kategorie

- Titel

- block to blob - exhibition

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

block to blob

- Titel

- block to blob

- Titel (en)

- block to blob

- Untertitel

- tracing back materiality

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- tracing back materiality

- Autor/in

- Beschreibung (de)

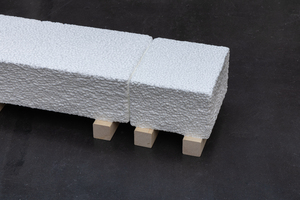

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

"Block to Blob" umfasst Besuche an verschiedenen Orten der Produktionskette, wie etwa Produktionsanlagen, Ölraffinerien, Pipelines und Förderstätten und endet in einem Waldökosystem, wo Rohöl auf natürliche Weise an die Erdoberfläche tritt. Diese Erfahrungen werden in einer Forschungspublikation zusammengestellt, die dieser rückwärtsgerichteten Erzählweise folgt.

Eine Videoinstallation dokumentiert die besuchten Orte und liefert einen visuellen Kontext zu den industriellen Prozessen, der verborgenen Infrastruktur und der natürlichen Substanz im Wald. Zusätzlich verankert eine Reihe von Objekten, die aus mit Erdöl beschichtetem Holz und Polystyrol gefertigt sind, das Projekt in greifbaren Materialien.

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

- Beschreibung (en)

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

‘block to blob’ includes visits to various sites in the production chain, such as manufacturing facilities, oil refineries, pipelines, and extraction sites, concluding in a forest ecosystem, where crude oil naturally seeps to the earth's surface. These experiences are compiled into a research publication that follows this reverse narrative.

A video installation documents the visited locations, providing visual context for the industrial processes, hidden infrastructure and the natural substance in the forest. Additionally, a series of objects made from petroleum-coated wood and polystyrene grounds the project in tangible materials.

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Pine wood coated with petroleum, Wood soaked in gasoline and pressed/bonded with polystyrene

- Abmessungen

- L x B x H mm, Petroleum-coated wooden objects: Bench: 800 x 200 x 450, 2x T-Stool: 350 x 200 x 450, Stool (3-legged): 450 x 270 x 450, Stool (wide): 600 x 450 x 450, TV stand: - Polystyrene Objekts: Counter: 500 x 370 x 1100, 2x Bench1: 1000 x 570 x 400, Bench2: 1300 x 570 x 350, Stool: 500 x 370 x 570

- Dauer

- 1.: upstream 0 - oil seeping naturally to the surface - Alsace - 2:55min, 2.: upstream 1 - prospect drilling for oil reservoirs - Weingarten - 2:17min, 3.: upstream 2 - horse head pumps extracting oil - Landau - 3:50min, 4.: midstream - transalpine pipeline - Triest-Karlsruhe - 10:40min, 5.: downstream 1 - germany biggest oil refinery - Karlsruhe - 3:13min, 6.: downstream 2 - world biggest chemical plant - Ludwigshafen - 2:19min

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Titel

- block to blob

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 03.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 4 1

The Nature of Total Planning

- Titel

- The Nature of Total Planning

- Titel (en)

- The Nature of Total Planning

- Untertitel

- From Francoist Hydropolitics to Green Capitalism

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- From Francoist Hydropolitics to Green Capitalism

- Autor/in

- Beschreibung (en)

- To what extent is sustainable development truly sustainable? In which ways is it different from previous ecological regimes, such as the extractivist practices of XXth century authoritarianisms? How do plans, and models, mediate between different temporalities? What can we learn about our social metabolism by studying climate scenarios as political techniques of government?

'The Nature of Total Planning' tries to answer these question by doing a close reading of the environmental history of La Bizkaia, a godforsaken valley in northern Spain. Historicising La Bizkaia’s social metabolism is the first step for a political and epistemological critique of green capitalism. A broader investigation of Francoist hydropolitics contextualises the pine monoculture as part of a national programme to enrol nature into Franco’s political project. The last section of this thesis compares that model with how La Bizkaia is managed today, under the sustainable development paradigm. While, discursively, sustainable development distances itself from the extractivist practices of fascist autarky, 'The Nature of Total Planning' reveals striking continuities in the material practices of La Bizkaia’s forestry management.

- To what extent is sustainable development truly sustainable? In which ways is it different from previous ecological regimes, such as the extractivist practices of XXth century authoritarianisms? How do plans, and models, mediate between different temporalities? What can we learn about our social metabolism by studying climate scenarios as political techniques of government?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 06.06.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Boris Buden

- Nagore Chivite Lizarraga

- Ariana Dongus

- Christian Egerer

- Víctor Fancelli Capdevila

- Max Grünberg

- Sami Khatib

- Jule Köpke

- Barbara Kuon

- Livia Lazzarini

- Iñigo Mazkiaran

- Matteo Pasquinelli

- César Alonso Porras

- Juan José Recalde

- Jess Saxby

- Valentin Schwarz

- Mariana Silva

- Ionel Spanachi

- Iñigo Villafranca Apesteguía

- Lioudmila Voropai

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Titel

- The Nature of Total Planning

- Projektleiter/in

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 22.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 1

There are Biocomposites Growing in My Garden

- Titel

- There are Biocomposites Growing in My Garden

- Titel (en)

- There are Biocomposites Growing in My Garden

- Beschreibung (de)

- Für das Eröffnungsfestival von Driving the Human am 20.–22.11.2020 trug das Bio Design Lab neben dem Panel-Programm mit dem Remote-Workshop „There are Biocomposites Growing in my Garden“ einen tragenden Programmpunkt bei. Vorab wurde hierzu in Zusammenarbeit mit dem ZKM ein Trailer produziert, welcher das Lab, sowie dessen Beteiligung an der ZKM Ausstellung „Critical Zones“, bisherige Aktivitäten und Materialien vorstellte und zur Eröffnung des Streaming-Festivals am Freitagabend gezeigt wurde. Anschließend ermöglichte ein technisches Set-Up mit mehreren Kameras einen Remote-Workshop, der das Panel-Programm des Festivals von Samstag bis Sonntag als Hands-On-Komponente ergänzte. Als Workshop-Leiter konnte hierfür Kim André Lange gewonnen werden. Der Alumni der HfG Karlsruhe, der bereits eine umfassende Recherche zu Bioplastik in seinen bisherigen Arbeiten vorweisen konnte, führte via Stream durch die zwei Tage. Offen für alle Interessierten, gab es so jeweils am Morgen eine einstündige Lecture, in der die Historie und materialtechnische Aspekte zu Bioplastik sowie dessen aktuelle Entwicklung und Einsatzbereiche vorgestellt wurden. Darauf folgte freies Experimentieren und Betreuung durch das Bio Design Lab Team mit Ina Grabosch und Julia Ihls. Da ein Arbeiten on-site Corona-bedingt allerdings nicht möglich war, mussten einige alternative Lösungen zur Umsetzung erdacht werden: So wurde im Vorfeld eine Einkaufsliste mit benötigten Materialien und Utensilien auf der ZKM- und BDL-Website kommuniziert. Während des Workshops begleitete ein Social Media Team die Arbeiten im Lab via Instagram auf den BioDesignLab und Driving The Human Kanälen. Entsprechend konnten die internationalen Teilnehmer dem Workshop-Programm live folgen, Fragen stellen und auch ihre eigenen Workshop-Ergebnisse mit der DtH-Community teilen. Den Abschluss des zweitägigen Programms bot eine Live-Q&A auf dem Bio Design Lab Instagram-Kanal. Hier diskutierten Grabosch, Ihls und Lange den Nutzen und die Grenzen des Bio-Materials, gaben Einblicke in die Workshop-Erzeugnisse und beantworteten offene Fragen der Community.

- Für das Eröffnungsfestival von Driving the Human am 20.–22.11.2020 trug das Bio Design Lab neben dem Panel-Programm mit dem Remote-Workshop „There are Biocomposites Growing in my Garden“ einen tragenden Programmpunkt bei. Vorab wurde hierzu in Zusammenarbeit mit dem ZKM ein Trailer produziert, welcher das Lab, sowie dessen Beteiligung an der ZKM Ausstellung „Critical Zones“, bisherige Aktivitäten und Materialien vorstellte und zur Eröffnung des Streaming-Festivals am Freitagabend gezeigt wurde. Anschließend ermöglichte ein technisches Set-Up mit mehreren Kameras einen Remote-Workshop, der das Panel-Programm des Festivals von Samstag bis Sonntag als Hands-On-Komponente ergänzte. Als Workshop-Leiter konnte hierfür Kim André Lange gewonnen werden. Der Alumni der HfG Karlsruhe, der bereits eine umfassende Recherche zu Bioplastik in seinen bisherigen Arbeiten vorweisen konnte, führte via Stream durch die zwei Tage. Offen für alle Interessierten, gab es so jeweils am Morgen eine einstündige Lecture, in der die Historie und materialtechnische Aspekte zu Bioplastik sowie dessen aktuelle Entwicklung und Einsatzbereiche vorgestellt wurden. Darauf folgte freies Experimentieren und Betreuung durch das Bio Design Lab Team mit Ina Grabosch und Julia Ihls. Da ein Arbeiten on-site Corona-bedingt allerdings nicht möglich war, mussten einige alternative Lösungen zur Umsetzung erdacht werden: So wurde im Vorfeld eine Einkaufsliste mit benötigten Materialien und Utensilien auf der ZKM- und BDL-Website kommuniziert. Während des Workshops begleitete ein Social Media Team die Arbeiten im Lab via Instagram auf den BioDesignLab und Driving The Human Kanälen. Entsprechend konnten die internationalen Teilnehmer dem Workshop-Programm live folgen, Fragen stellen und auch ihre eigenen Workshop-Ergebnisse mit der DtH-Community teilen. Den Abschluss des zweitägigen Programms bot eine Live-Q&A auf dem Bio Design Lab Instagram-Kanal. Hier diskutierten Grabosch, Ihls und Lange den Nutzen und die Grenzen des Bio-Materials, gaben Einblicke in die Workshop-Erzeugnisse und beantworteten offene Fragen der Community.

- Beschreibung (en)

- For the opening festival of Driving the Human on 20-22.11.2020, the Bio Design Lab contributed to the panel program and the remote workshop "There are Biocomposites Growing in my Garden". In advance, a trailer was produced in collaboration with the ZKM, which introduced the Lab and its participation in the ZKM exhibition "Critical Zones", previous activities and materials, and was shown at the opening of the streaming festival on Friday evening. Afterwards, a technical set-up with several cameras enabled a remote workshop that complemented the festival's panel program from Saturday to Sunday as a hands-on component. Kim André Lange was recruited to lead the workshop. The alumnus of the HfG Karlsruhe, who has already done extensive research on bioplastics in his previous work, led through the two days via stream. Open to all interested parties, there was a one-hour lecture in the morning in which the history and material-technical aspects of bioplastics as well as their current development and areas of application were presented. This was followed by free experimentation and supervision by the Bio Design Lab team with Ina Grabosch and Julia Ihls. Since it was not possible to work on-site at Corona, however, some alternative solutions had to be devised for implementation: For example, a shopping list of required materials and utensils was communicated in advance on the ZKM and BDL websites. During the workshop, a social media team accompanied the work in the lab via Instagram on the BioDesignLab and Driving The Human channels. Accordingly, international participants were able to follow the workshop program live, ask questions and also share their own workshop results with the DtH community. The two-day program concluded with a live Q&A on the Bio Design Lab Instagram channel. Here, Grabosch, Ihls and Lange discussed the benefits and limitations of biomaterials, provided insights into workshop deliverables and answered open questions from the community.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 20.11.2020 - 22.11.2020

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- There are Biocomposites Growing in My Garden

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 25.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 21