Mustafa Emin Büyükcoskun

| Name | Mustafa Emin Büyükcoskun |

10 Inhalte

- Seite 1 von 1

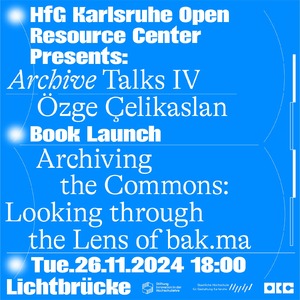

Archive Talks V

- Titel

- Archive Talks V

- Titel (en)

- Archive Talks V

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Moments of Urgency & Euphory

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Archive werden nicht immer mit staatlichen Mitteln und institutioneller Politik aufgebaut. Sie können auch aus Bewegungen oder aus der Initiative von Einzelpersonen hervorgehen. Der fragile und oftmals nomadische Zustand dieser Archive wirft viele Fragen auf, die in Momenten der Dringlichkeit und des Überschwangs behandelt werden müssen. Können ein autonomer Akt der Archivierung oder die Übernahme der Archive als Gemeingut eine Antwort auf diesen Moment sein?

An diesem Abend haben wir Dr. Özge Çelikaslan mit ihrem neu erschienenen Buch „Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma“ (dpr-barcelona, 2024) zu Gast, die ihre gleichnamige Dissertation an der HfG Karlsruhe begonnen und an der HBK Braunschweig abgeschlossen hat. Im Mittelpunkt des Vortrags steht ihre intensive Feldforschung zu bak.ma, einem webbasierten nomadischen Videoarchiv, das in der Türkei nach den berühmten Gezi-Protesten von 2013 initiiert wurde.

„Geschichten von Archiven sind immer Geschichten von Phantomen, vom Tod, vom Verschwinden oder von der Auslöschung von etwas, von der Bewahrung dessen, was übrig bleibt, und seinem möglichen Wiederauftauchen – von den einen gefürchtet, von den anderen ersehnt“, schreibt Thomas Keenan in seinem Vorwort zu diesem Buch.

Özge Çelikaslans visuelle und wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf die Zusammenstellung von Gegenmedien-Narrativen sozialer Kämpfe, die Erforschung übersehener Bewegtbild-Artefakte und die Kartierung historischer und archivarischer Abwesenheiten durch verwaiste Bilder. Sie schloss ihre Promotion in Medienwissenschaften an der Kunsthochschule Braunschweig ab, wo sie umfangreiche Forschungen zu Archiven als Gemeingut durchführte, die in ihrer 2024 erschienenen Publikation Archiving the Commons: Looking through the Lens of bak.ma von dpr-barcelona.

Im Laufe der Jahre hat sie Testimonial-Videos, Dokumentar- und Experimentalfilme produziert, die auf verschiedenen Plattformen und Veranstaltungen gezeigt wurden, darunter die 3. Canakkale Biennale, die Transmediale 2016, die 14. und 17. Istanbul Biennale, die Seager Gallery und nGbK. Sie ist Mitbegründerin des digitalen Medienarchivs für soziale Bewegungen bak.ma und bleibt ein aktives Mitglied. Derzeit lehrt sie an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Kunst, Design und Sozialforschung. Außerdem ist sie Stipendiatin des Digitalstipendiums der Akademie Schloss Solitude (2024-2026), das gemeinsam mit dem Bakma Collective vergeben wird.

- Archive werden nicht immer mit staatlichen Mitteln und institutioneller Politik aufgebaut. Sie können auch aus Bewegungen oder aus der Initiative von Einzelpersonen hervorgehen. Der fragile und oftmals nomadische Zustand dieser Archive wirft viele Fragen auf, die in Momenten der Dringlichkeit und des Überschwangs behandelt werden müssen. Können ein autonomer Akt der Archivierung oder die Übernahme der Archive als Gemeingut eine Antwort auf diesen Moment sein?

- Beschreibung (en)

- Archives are not always established with state funding and institutional policy. They can also emerge from movements or from the initiative of individuals. The fragile and often nomadic state of these archives raises many questions that need to be addressed in moments of urgency and euphory. Can an autonomous act of archiving or the adoption of the archives as commons be an answer to this moment?

On this evening we have Dr. Özge Çelikaslan as our guest with her newly published book "Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma" (dpr-barcelona, 2024), who began her dissertation of the same title at the HfG Karlsruhe and completed it at the HBK Braunschweig. The lecture will focus on her intensive field research on bak.ma, a web-based nomadic video archive that was initiated in Turkey after the famous Gezi protests of 2013.

“Stories of archives are always stories of phantoms, of the death or disappearances or erasure of something, the preservation of what remains, and its possible reappearance—feared by some, desired by others,” writes Thomas Keenan in his foreword to the book.

Özge Çelikaslan’s visual and scholarly work focuses on assembling counter-media narratives of social struggles, exploring overlooked moving image artifacts and mapping historical and archival absences through orphan images. She completed her PhD in media studies at the Braunschweig University of Art, where she conducted extensive research on archives as commons, resulting in her 2024 publication Archiving the Commons: Looking through the Lens of bak.ma by dpr-barcelona.

Over the years, she has produced testimonial videos, documentaries, and experimental films, showcased across various platforms and events including the 3rd Canakkale Biennial, Transmediale 2016, 14th and 17th Istanbul Biennials, Seager Gallery, and nGbK. Co-founder of the bak.ma digital media archive of social movements, she remains an active member. Currently, she teaches at the Hochschule Mannheim Faculty of Design and serves as a research fellow at the Center for Arts, Design and Social Research. She is also a recipient of the digital fellowship at Akademie Schloss Solitude (2024–2026), awarded together with the Bakma Collective.

- Archives are not always established with state funding and institutional policy. They can also emerge from movements or from the initiative of individuals. The fragile and often nomadic state of these archives raises many questions that need to be addressed in moments of urgency and euphory. Can an autonomous act of archiving or the adoption of the archives as commons be an answer to this moment?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 26.11.2024

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Bemerkungen

- Die Serie Archive Talks wird vom Open Research Center (ORC) der HfG Karlsruhe organisiert und von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert.

- Die Serie Archive Talks wird vom Open Research Center (ORC) der HfG Karlsruhe organisiert und von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert.

- Titel

- Archive Talks V

- Importiert am

- 22.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

Prolog 1 (Pavillon)

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Titel (en)

- Prolog 1 (Pavilion)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

Die Arbeit, die am 23. Oktober 2018 von 17-20 Uhr in einem rundumverglasten Pavillon der 1960er Jahre Moderne, an der Brauer-, Ecke Gartenstraße in Karlsruhe stattfand, bestand auf Handlungsebene aus dem Putzen des Inneren des Pavillons. Über vier an den Ecken des Pavillons angebrachte Lautsprecher hörten die sich im umliegenden Park befindenden Besucher*innen Textfragmente über den Pavillon: seine räumliche Verortung, seine (Un)-Zugänglichkeit auf institutioneller und baulicher Ebene sowie seine Architektur – Akten, Erzählungen, Spekulationen. Über drei Stunden Laufzeit verdichteten sich diese immer auch durch die Folie des Putzaktes ausgesuchten, verfassten und montierten Textfragmente zu einer offenen Erzählung.

Aus einer ursprünglich intuitiven Affinität zu diesem Ort sollte die Arbeit über das Putzen in genau diesem Pavillon stattfinden – Architektur der Nachkriegsmoderne, ein Kantinengebäude, angeblich von Egon Eiermann erbaut. Ein Gebäude, das der vielbefahrenen Straßenkreuzung den Rücken zudreht, eigentlich prominent platziert ist, aber von den meisten Passierenden unentdeckt bleibt – ein Ort, der auf vielen Ebenen changiert zwischen Sichtbarkeit, Unzugänglichkeit, Intransparenz und Mysterium.

Erst durch den langen Prozess, überhaupt Zugang zu dem ungenutzten Hochparterre des Gebäudes zu erhalten, und die damit einhergehenden intensiven Nachforschungen, verschob sich der Fokus der Arbeit hin zum Gebäude selbst und seiner schwer zu durchdringenden, sich nie ganz ergründenden Geschichte. Der Versuch, das Gebäude als Ausstellungsort zu nutzen, wurde in diesem Prozess Teil der Arbeit selbst.

So fanden diese unterschiedlichen Formen der Aneignung, das Putzen und die Recherche, letztlich wieder zusammen, am 23. Oktober 2018: einen Tag im Leben des Pavillons markierend, an dem alle Anwesenden zu Zeitzeug*innen seiner Existenz wurden. Die Besucher*innen befanden sich – die Textfragmente hörend – draußen im Park, während Judith Milz sich zeitgleich – als einzige Person – im Inneren des Pavillons befand, ihn drei Stunden lang putzte, während es draußen erst dämmerte und dann dunkel wurde, bis schließlich, Lichter aus, Tür zu, der Pavillon geputzt, der Abend vorbei war.

- Die Arbeit Prolog 1 (Pavillon) begann mit einem künstlerischen Interesse an den raumvermessenden, kartographierenden Aspekten des Putzens – als Prinzip der Aneignung – sowie seiner skulpturalen Qualität.

- Beschreibung (en)

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

The work, which took place on October 23, 2018, from 5 to 8 p.m., in a glass-walled pavilion from the modernist 1960s located at the corner of Brauerstraße and Gartenstraße in Karlsruhe, consisted, on the level of action, of cleaning the interior of the pavilion. Through four speakers mounted at the corners of the structure, visitors in the surrounding park could hear fragments of text about the pavilion: its spatial positioning, its (in)accessibility on both institutional and architectural levels, and its architecture—documents, narratives, speculations. Over the course of three hours, these curated, composed, and edited text fragments—always filtered through the act of cleaning—accumulated into an open-ended narrative.

The initial impulse to realize this work in exactly this pavilion arose from an intuitive affinity with the site—post-war modernist architecture, a former cafeteria building, allegedly designed by Egon Eiermann. A structure that turns its back on a busy intersection, prominently situated yet largely unnoticed by passersby—a place that wavers on many levels between visibility, inaccessibility, opacity, and mystery.

Only through the prolonged process of gaining access to the building’s unused raised ground floor—and the intensive research that this required—did the focus of the work begin to shift toward the building itself and its elusive, never fully graspable history. The attempt to use the building as an exhibition site ultimately became part of the work itself.

Thus, these different forms of appropriation—cleaning and research—converged once more on October 23, 2018: marking a day in the life of the pavilion on which all those present became witnesses to its existence. While the audience stood outside in the park listening to the audio fragments, Judith Milz—alone inside the pavilion—cleaned the space for three hours, as dusk settled and darkness fell, until finally, with the lights turned off and the door closed, the pavilion was cleaned, and the evening was over.

- Prolog 1 (Pavilion) began with an artistic interest in the spatial and cartographic aspects of cleaning—as a principle of appropriation—as well as its sculptural quality.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Dauer

- 3 Stunden

- Ort

- Pavillion, Brauer- Ecke Gartenstraße Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- In den Archivierungsdokumenten finden Sie einen Text über die Entstehung der Arbeit. In der Online Fassung des PDFs sind zwei Informationen geschwärzt, die aber in der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe vor Ort – bei Interesse – eingesehen werden können. Wenden Sie sich hierzu bitte an das Archiv der HfG Karlsruhe. Außerdem können Sie versuchen mich unter folgender Emailadresse zu erreichen: judith.friederike.milz@gmail.com

- Titel

- Prolog 1 (Pavillon)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 30.07.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 14

Nichts, was uns passiert oder Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage

- Titel

- Nichts, was uns passiert oder Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage

- Titel (en)

- Nothing that happens to us or Sufficient reason to file a public complaint

- Untertitel

- Hörstück und (Körper-) Übung eines Dialogs

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Audio piece and (physical) exercise of a dialog

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Arbeit „Nichts, was uns passiert“ oder „Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage“ thematisiert den Umgang mit sexueller Gewalt in unserer Gesellschaft. Sie fragt, wie und vor allem ob wir durch unsere Sozialisierung gelernt haben, über sexuelle Gewalt zu sprechen. Sie fragt nach dem Vermögen, uns diese Art von Gewalt in unserem eigenen Umfeld (Familie, Freundeskreis, Arbeitsgemeinschaft, u.a.) vorzustellen und danach, warum Erzählungen über sexuelle Gewalt meist in der Ferne, im Abstrakten verortet werden.

- Beschreibung (en)

- The work "Nichts, was uns passiert" (Nothing that happens to us) or "Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage" (Sufficient reason to file a public complaint) addresses how we deal with sexual violence in our society. It asks how and, above all, whether we have learned to talk about sexual violence through our socialization. It asks about our ability to imagine this kind of violence in our own environment (family, circle of friends, work community, etc.) and why stories about sexual violence are usually located in the distance, in the abstract.

- Kategorie

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Titel

- Nichts, was uns passiert oder Genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 4

Guter Dinge

- Titel

- Guter Dinge

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Guter Dinge" ist ein choreografischer Dialog zwischen drei Maschinendingen und einem Performer und verbindet Elemente aus Theaterstück, Installation und Tanz.

- Beschreibung (en)

- "Guter Dinge" is a choreographic dialogue between three machine-things and one performer, combining elements from theater play, installation and dance.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Dauer

- ca. 40 Min.

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Trailer: https://vimeo.com/455579122

- Bemerkungen

- Aufbau und Organisatorisches:

Das Publikum kann sich frei im Raum bewegen (und dabei den Mindestabstand einhalten).

Für ATELIER No. 64 kann die ursprünglich etwa 40minütige Fassung auf etwa 15 Min gekürzt werden.

Gekürzte Fassung für PACT Zollverein: ca 15min (original ca. 40min)

- Aufbau und Organisatorisches:

- Titel

- Guter Dinge

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 7

WWWE

- Titel

- WWWE

- Titel (en)

- WWWE

- Untertitel

- World Women Wrestling Entertainment

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- World Women Wrestling Entertainment

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- WWWE ist eine 40-minütige, performative Wrestlingshow im öffentlichen Raum. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen, deren Crew, eine Band* und eine Moderatorin, die sich gemeinsam mit dem Publikum im Wrestling ausprobieren und die gesellschaftliche Tabuisierung von wütenden Frauen im Ring verhandeln. Wie im Schaukampf üblich, sind die Handlungsabläufe teilweise improvisiert und werden mit Showelementen und Storylines angereichert.

- Beschreibung (en)

- WWWE is a 40-minute performative wrestling show in public space. The focus is on two women, their crew, a band* and a presenter who try their hand at wrestling together with the audience and negotiate the social taboo of angry women in the ring. As is usual in exhibition wrestling, the action is partly improvised and enriched with show elements and storylines.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 26.09.2019, 19 Uhr, Live

- Mitwirkende

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Sponsoring: Bulldog Gym Karlsruhe, Hfg Karksruhe, Kulturbüro Karlsruhe LBBW Bank

- Sponsoring: Bulldog Gym Karlsruhe, Hfg Karksruhe, Kulturbüro Karlsruhe LBBW Bank

- Titel

- WWWE

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 13.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 16

Visitors

- Titel

- Visitors

- Autor/in

- Beschreibung (en)

- “Visitors” takes as its focus the works of international students from HfG Karlsruhe. The exhibition aims to shed light on the different geographical, political and economic backgrounds that come together in our institution. Two main resources for our work will be HfG's archiving platform Madek and its analogue exhibition interface Portal that the HfG Open Resource Center has been developing.

How do people from abroad who study at the HfG shape the place? How do international students contribute to and challenge the HfG? We will work on preparing and realizing an exhibition based on diploma works of international students from previous generations.

For Visitors we have imagined an alternative geography or an alternative biography of HfG. It is designed around people who ‘visit’ and explore what that challenging gesture means.

- “Visitors” takes as its focus the works of international students from HfG Karlsruhe. The exhibition aims to shed light on the different geographical, political and economic backgrounds that come together in our institution. Two main resources for our work will be HfG's archiving platform Madek and its analogue exhibition interface Portal that the HfG Open Resource Center has been developing.

- Typ des Projekts/Werks

- Mitwirkende

- Sprache

- Titel

- Visitors

- Importiert am

- 27.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 0

Archive Talks

- Titel

- Archive Talks

- Titel (en)

- Archive Talks

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Reihe Archive Talks widmet sich der Diskussion und Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses von, über, mit und durch Archive(n) aus einer transdisziplinären Perspektive. Als Open Resource Center möchten wir zur Entwicklung von künstlerischen Forschungsmethoden in Bezug auf archivarische Studien und Praktiken an der HfG beitragen. Parallel zur Arbeit der studentischen Hilfskräfte, die bereits begonnen haben, die Diplom- und Projektsammlungen ihrer jeweiligen Disziplinen unter der Koordination des ORC zu digitalisieren und zu katalogisieren, wird jede Folge der Serie auf einen bestimmten Aspekt der Archivarbeit fokussieren.

ARCHIVE TALKS I: DIE HERAUSFORDERUNG SCHIERER MENGE

Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoe Kiolbassa und Michael Gärtner

Der ORC eröffnet die Serie Archive Talks mit einem Beitrag von Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoe Kiolbassa und Michael Gärtner, die gemeinsam an der Dokumentation der documenta fifteen gearbeitet haben, einem der größten Kunstereignisse der Welt, das ein 100-tägiges Programm von Kunstereignissen und Installationen bietet, die an vielen verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden und verschieden Live- und zeitbasierte Formate beinhalten. Die Frage ist einfach, aber komplex: Wie geht man mit einer solchen Größenordnung um? Barbara, Michael und Oliver geben Einblicke in ihre Arbeitsmethoden und Erfahrungen und diskutieren verschiedene Strategien der Dokumentation eines extrem vielfältigen und umfangreichen Kunstprogramms.

ARCHIVE TALKS II: Machen: Strategien der Selbstarchivierung

Moritz Nebenführ

29.06.

18:00

Die vom HfG Open Resource Center präsentierte transdisziplinäre Gesprächsreihe Archive Talks widmet sich der Diskussion über die Herausforderungen der Archivforschung und -praxis. Wir setzen die Reihe am 29. Juni fort mit Moritz Nebenführ als Gast, der über Strategien künstlerischer Selbstarchivierung sprechen wird.

Ausgehend von seiner Magisterarbeit und mehrjährigen Forschung sowie Ausstellungsarbeit zu dem belgischen Künstler und Kunstlehrer Jef Geys (1934–2018) spricht HfG Alumnus Moritz Nebenführ über dessen Strategien der Selbstarchivierung. Entlang des Begriffs der

‚Information‘ in seiner diskursiven Prägung durch die Konzeptkunst werden diese Strategien anhand von ausgewählten Ausgaben des Kempens Informatieblad perspektiviert. Die Zeitung veröffentlichte der Künstler ab 1971 als Alternative zu konventionellen Katalogformaten im Selbstverlag.

ARCHIVE TALKS III: Performen & Archivieren

Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero alias Atabey

22.07.2023

15:00

Main Stage

Die Dokumentation und Archivierung von Aufführungspraktiken ist eine Herausforderung, da das Wesen dieser Disziplinen auf einer besonderen Zeitlichkeit und der Einzigartigkeit der Erfahrung beruht. Die Dokumentation und Archivierung von Aufführungen stehen im Konflikt mit dem Wesen dieser Praxis selbst. Das Geschehen der Performance und ihre unwiederholbare Natur stehen im Widerspruch zur fixen Identität archivierter Aufzeichnungen oder Dokumente.

Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die ambivalente Beziehung zwischen Performance und ihrer Dokumentation und Archivierung. Das transitorische Ereignis der Performance widersetzt sich seiner dokumentarischen Identifizierung und wird dennoch von dem Versprechen des Archivs angezogen, die Erinnerung an das Transitorische zu bewahren und in die Zukunft zu transportieren.

Der dritte Teil von Archive Talks widmet sich im Rahmen der HfG-Sommerausstellung “Rundgang 2023” der Reflexion des Status und der Natur von Archiven mit Hinblick auf Performance-Praktiken. Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero alias Atabey kommen aus einem engagierten und situierten Umfeld, in dem Archivierungsprozesse mit komplexen Zerbrechlichkeiten konfrontiert sind. Zusammen werden sie ihren Umgang mit archivarischen Herausforderungen in Bezug auf Performance-Praktiken vorstellen.

ARCHIVE TALKS IV: A Grin Without Marker

Filipa César

02.11.2023

18:00

Lichtbrücke

Zum Antritt ihrer Professur für Zeitbasierte Medien und Performance in der Fachgruppe Medienkunst an der HfG ist Filipa César zu Gast bei Archive Talks IV. César hat sich in ihrer künstlerischen Forschung und Praxis mehr als zehn Jahre lang mit den postkolonialen Filmarchiven in Guinea-Bissau beschäftigt.

Luta ca caba inda ist ein kreolischer Ausdruck und bedeutet "Der Kampf ist noch nicht vorbei". Dies ist auch der Titel eines unvollendeten Films im Filmarchiv von Guinea, der die Fertigstellung des Films, des Kampfes und schließlich auch ihres Projekts wie mit einem Fluch belegt. Sie eigneten sich den Titel und seinen Fluch für eine Reihe von Vorführungen und diskursiven Veranstaltungen an, die dazu dienten, die Inhalte des fragmentarischen Korpus zu kanalisieren und die darin enthaltenen Konflikte aufzuspüren. Mit "sie" sind hier die guineischen Filmemacher und das Publikum gemeint, die von der ersten Katalogisierung des Materials in Bissau über die Digitalisierung in Berlin bis hin zur Teilnahme an zahlreichen Vorführungen und Diskussionen an Dutzenden von Orten in den letzten vier Jahren eine Allianz bildeten. Luta ca caba inda hat sich als eine irrelevant-respektlose Kraft gezeigt, die sagt: Ich bin nicht von gestern.

César und die guineischen Filmemacher*innen wollen die Bilder der Bevölkerung zurückgeben, der sie gehören und an die sie gerichtet sind, und zwar in einem bescheidenen Prozess der Wiederherstellung der Bilder und ihrer Archivierung. Anstelle von kultureller Aneignung oder Vermarktung geht es ihnen um die Wiederbelebung der Archive, um den Aufbau eine Kine-Verwandtschaft, wie sie der guineische Revolutionär Amílcar Cabral im Sinne hatte, als er die Filme in Auftrag gab. Archive Talks lädt die HfG-Community ein, Filipa César willkommen zu heißen und darüber zu diskutieren, wie wir von der Vergangenheit lernen und verlernen können.

ARCHIVE TALKS V: Momente der Dringlichkeit und des Überschwangs

Özge Çelikaslan

26.11.2024

18:00

Lichtbrücke

Archive werden nicht immer mit staatlichen Mitteln und institutioneller Politik aufgebaut. Sie können auch aus Bewegungen oder aus der Initiative von Einzelpersonen hervorgehen. Der fragile und oftmals nomadische Zustand dieser Archive wirft viele Fragen auf, die in Momenten der Dringlichkeit und des Überschwangs behandelt werden müssen. Können ein autonomer Akt der Archivierung oder die Übernahme der Archive als Gemeingut eine Antwort auf diesen Moment sein?

An diesem Abend haben wir Dr. Özge Çelikaslan mit ihrem neu erschienenen Buch „Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma“ (dpr-barcelona, 2024) zu Gast, die ihre gleichnamige Dissertation an der HfG Karlsruhe begonnen und an der HBK Braunschweig abgeschlossen hat. Im Mittelpunkt des Vortrags steht ihre intensive Feldforschung zu bak.ma, einem webbasierten nomadischen Videoarchiv, das in der Türkei nach den berühmten Gezi-Protesten von 2013 initiiert wurde.

„Geschichten von Archiven sind immer Geschichten von Phantomen, vom Tod, vom Verschwinden oder von der Auslöschung von etwas, von der Bewahrung dessen, was übrig bleibt, und seinem möglichen Wiederauftauchen – von den einen gefürchtet, von den anderen ersehnt“, schreibt Thomas Keenan in seinem Vorwort zu diesem Buch.

ARCHIVE TALKS VI: E-flux Index: Archiving the Present and Indexing the Arts

George MacBeth

12.02.2025 ab 17:30 Uhr

Lichtbrücke

Seit Ende der 1990er Jahre bestimmt das Internet zunehmend unseren Alltag und verändert unsere Kommunikation, die ohne Internet kaum noch zu denken ist. Der Eintritt von e-flux in die Kunstwelt geht auf diesen Moment des „coming online“ in den späten 1990er Jahren zurück, zunächst als Plattform für die Verbreitung von Pressemitteilungen einer kuratierten Liste von Institutionen, Museen und Galerien, später als eigener Verlag - mit e-flux Journal (gegründet 2004) und e-flux Books.

Die kuratorischen und publizistischen Aktivitäten von e-flux.com haben sich seither in unzählige Richtungen verzweigt, vermitteln Diskussionen sowohl on- als auch offline und helfen, kritische Trends in Kunst und Theorie zu verfolgen und sogar zu etablieren. Inzwischen gibt es sechs regelmäßig erscheinende Publikationsreihen: e-flux journal, e-flux Architecture, e-flux Notes, e-flux Film Notes, e-flux Criticism und e-flux Education.

Beim digitalen Publizieren in diesem Umfang stellt sich die Frage, wie mit einer solchen Masse an Informationen umzugehen ist. Wie kann man die Publikationen strukturieren und dabei Parallelen zwischen den aktuellen Diskussionen in den Bereichen Kunstkritik, Architektur und Design sowie Philosophie aufzeigen?

e-flux Index ist ein Versuch, diese Frage zu beantworten. Beim Index handelt sich um eine neue vierteljährlich erscheinende Printpublikation mit dem Auftrag, die chaotischen Ströme der gegenwärtigen Diskurse zu entwirren. In jeder Ausgabe werden in Auftrag gegebene Essays, Rezensionen und Artikel aus den fünf verschiedenen e-flux-Rubriken unter neuen Fragestellungen kombiniert. Die gedruckte Ausgabe des Index erscheint nun in ihrer fünften Ausgabe und ist in ausgewählten Kunst- und Designbuchhandlungen sowie in Museen in Kanada, Ostasien, Europa, Nordamerika und dem Vereinigten Königreich erhältlich.

In dieser Veranstaltung wird der Herausgeber des e-flux Index, George MacBeth (HfG), die redaktionelle und archivarische Logik hinter diesem neuen Publikationsprojekt darstellen und aufzeigen, wie es sich in einen breiteren Kontext archivarischer Aktivitäten im Kunstbereich einfügt.

- Die Reihe Archive Talks widmet sich der Diskussion und Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses von, über, mit und durch Archive(n) aus einer transdisziplinären Perspektive. Als Open Resource Center möchten wir zur Entwicklung von künstlerischen Forschungsmethoden in Bezug auf archivarische Studien und Praktiken an der HfG beitragen. Parallel zur Arbeit der studentischen Hilfskräfte, die bereits begonnen haben, die Diplom- und Projektsammlungen ihrer jeweiligen Disziplinen unter der Koordination des ORC zu digitalisieren und zu katalogisieren, wird jede Folge der Serie auf einen bestimmten Aspekt der Archivarbeit fokussieren.

- Beschreibung (en)

- Archive Talks is a series dedicated to discussing, unlearning and envisioning common understanding on, about, with and through archives from a transdisciplinary perspective. As Open Resource Center we aim to contribute to the development of artistic research methodologies in relation to archival studies and practices at HfG. Running parallel to the work of the student assistants who already started to digitize and catalog the diploma and project collections of their corresponding departments under ORC coordination, every session will focus on a particular aspect of archival work.

ARCHIVE TALKS I: THE CHALLENGE OF SCALE

Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoé Kiolbassa and Michael Gärtner

ORC kicks off Archive Talks with Oliver-Selim Boualam, Barbara Zoé Kiolbassa and Michael Gärtner who worked together on the documentation of documenta fifteen, one of the biggest art events of the world, offering a 100-day art events and installations program taking place in many different locations throughout the city and including many live and time-based formats. The question is simple but complex: how to deal with such a scale? Barbara, Michael and Oliver will give insight into their working methods and experiences and discuss various strategies for documenting such an extremely diverse and extensive art program.

ARCHIVE TALKS II: Making: Strategies of Self-Archiving

Moritz Nebenführ

Presented by the HfG Open Resource Center, the Archive Talks series is dedicated to discussing, unlearning and envisioning common understanding on, about, with and through archives from a transdisciplinary perspective. We continue the series on June 29 with guest Moritz Nebenführ, who will talk about artistic strategies of self-archiving.

Drawing on his master thesis and several years of research and curatorial work on the Belgian artist and art educator Jef Geys (1934-2018), HfG alumnus Moritz Nebenführ will discuss Geys' strategies of self-archiving and present close readings of selected issues of the Kempens Informatieblad, a newspaper the artist self-published beginning in 1971 as an alternative to conventional catalogue formats.

ARCHIVE TALKS III: Performing & Archiving

Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero aka Atabey

Documenting and archiving performance practices is a challenge since the essence of these disciplines is based on a particular temporality and the uniqueness of the experience itself. Documenting and archiving performance enters in conflict with the very nature of this practice. The happening of the performance and its unrepeatable nature oppose the fixed identity of the archival record or document.

The conversation will focus on the ambivalent relationship between performance and its documentation and archiving. The transitory event of performance resists its documentary identification and yet is attracted by the archive's promise to preserve the memory of the transitory and transport it into the future.

In its third edition on the occasion of HfG’s summer exhibition “Rundgang 2023”, Archive Talks is dedicated to reflecting the state and nature of archives with regard to performance practices. Coming from engaged and situated backgrounds, where archiving occurs in complex fragilities, Marie Helen Perreira & Carlos Maria Romero aka Atabey will present their approach to dealing with archival challenges around performance practices.

ARCHIVE TALKS IV: A Grin Without Marker

Filipa César

Welcoming her professorship of Time Based Media and Performance at HfG’s Media Art department, Archive Talks IV hosts Filipa César, focusing on her decade long artistic research and practice on the post-colonial film archives at Guinea-Bissau.

Luta ca caba inda is a Creole expression which means “The struggle is not over yet”. It is also the title of an unfinished film in a Guinean film archive, thus cursing the accomplishment of the film, of the struggle for decolonisation, and eventually of their project, too. They appropriated the title and its curse for a series of screenings and dialogues aiming at channelling the contents of the fragmentary corpus and welcoming its conflicts. “They” here means the Guinean filmmakers and the crowd that built an alliance from the first cataloguing of the materials in Bissau, through the digitisation in Berlin, up to the participation in multiple screenings and discussions in dozens of locations during the past four years. Luta ca caba inda has shown itself as an irrelevant irreverent force that claims: I am not from yesterday.

In a humble process of restitution of the images and their archiving, César and the Guinean filmmakers aim to give the images back to their people. Instead of cultural appropriation or commodification through the art market, they are dedicated to the revitalization of the archives in order to build cine-kinship, as Guinean revolutionary Amílcar Cabral had in prospect when he commissioned these films. Archive Talks invites the HfG community to welcome Filipa Cesar and to discuss together how to learn and unlearn from the past.

ARCHIVE TALKS V: Moments of Urgency and Euphory

Özge Çelikaslan

Archives are not always established with state funding and institutional policy. They can also emerge from movements or from the initiative of individuals. The fragile and often nomadic state of these archives raises many questions that need to be addressed in moments of urgency and euphory. Can an autonomous act of archiving or the adoption of the archives as commons be an answer to this moment?

On this evening we have Dr. Özge Çelikaslan as our guest with her newly published book "Archiving the Commons: Looking Through the Lens of bak.ma" (dpr-barcelona, 2024), who began her dissertation of the same title at the HfG Karlsruhe and completed it at the HBK Braunschweig. The lecture will focus on her intensive field research on bak.ma, a web-based nomadic video archive that was initiated in Turkey after the famous Gezi protests of 2013.

“Stories of archives are always stories of phantoms, of the death or disappearances or erasure of something, the preservation of what remains, and its possible reappearance—feared by some, desired by others,” writes Thomas Keenan in his foreword to the book.

ARCHIVE TALKS VI: E-flux Index: Archiving the Present and Indexing the Arts

George MacBeth

Since the late 1990s, the Internet has increasingly dominated our everyday lives and restructured how we communicate with one another. Today it’s almost impossible to think without it. The entrance of e-flux to the art world also dates back to this moment of “coming online” in the late 1990s, first as a platform for distributing press releases from a curated list of institutions, museums, and galleries, and later as a publisher in its own right—through the e-flux Journal (established in 2004) and e-flux Books.

The curatorial and publishing activities of e-flux.com have since branched out in innumerable directions, mediating discussions both on- and offline and helping to track and even establish critical trends in art and theory. It now has 6 regular commissioned publishing strands: e-flux journal, e-flux Architecture, e-flux Notes, e-flux Film Notes, e-flux Criticism, and e-flux Education.

One question raised by digital publishing at this sheer volume is how to deal with such a mass of information? How to structure it and help draw out parallels across current discussants in art criticism, architecture and design, and philosophy?

The e-flux Index is one attempt at answering these questions. It is a new quarterly print publication that sets itself the task of untangling the mess of the contemporary. Now in its fifth issue, Each issue of the Index recombines commissioned essays, reviews, and articles drawn from the five separate e-flux sections to draw out new strains of inquiry. The printed edition of the Index is available in select art and design bookstores, as well as museums, throughout Canada, East Asia, Europe, North America, and the United Kingdom.

In this event the editor of the e-flux Index, George MacBeth (HfG), will share the editorial and archival logic behind this new publishing venture, and how it fits into a broader constellation of archival activities in the arts.

- Archive Talks is a series dedicated to discussing, unlearning and envisioning common understanding on, about, with and through archives from a transdisciplinary perspective. As Open Resource Center we aim to contribute to the development of artistic research methodologies in relation to archival studies and practices at HfG. Running parallel to the work of the student assistants who already started to digitize and catalog the diploma and project collections of their corresponding departments under ORC coordination, every session will focus on a particular aspect of archival work.

- Ort: Institution

- Titel

- Archive Talks

- Importiert am

- 17.04.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 1

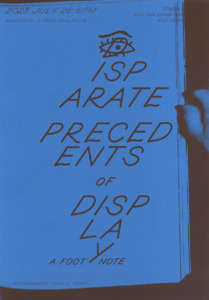

Disparate Precedents of Display

- Titel

- Disparate Precedents of Display

- Titel (en)

- Disparate Precedents of Display

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A Footnote

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Disparate Precedents of Display" untersucht die Art und Weise, wie der Raum auf die Besucher wirkt, und stellt Ausstellungsdesign als eine genuin politische Praxis dar, die auf der Vergangenheit aufbaut und von ihr erbt - von vergangenen Ausstellungen, einflussreichen Ausstellungsgestalter*innen und Konventionen der Präsentation, die in unterschiedlichen politischen Systemen wurzeln.

Zwei Ausstellungen, die vom deutschen Staat in Auftrag gegeben wurden, dienen als Fallstudien. "Gebt mir vier Jahre Zeit" war eine nationalsozialistische Propagandaschau, die 1937 in Berlin stattfand. Sie feierte die Umgestaltung aller Bereiche der Gesellschaft unter der nationalsozialistischen Herrschaft seit der Umsetzung von Adolf Hitlers Vierjahresplan. Einundzwanzig Jahre später beauftragte die Bundesrepublik Deutschland denselben Architekten mit der Gestaltung des deutschen Pavillons auf der Expo '58 in Brüssel. Auf der Weltausstellung hatte der junge Nachfolgestaat zum ersten Mal die Gelegenheit, die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Parameter des nunmehr demokratischen Deutschlands auf internationaler Ebene zu präsentieren. Beide Ausstellungen lassen sich als Repräsentationen staatlicher Macht und politischer Narrative beschreiben - die eine im Namen des Krieges, die andere im Namen der Humanität. Maßgeblich beteiligt an beiden Ausstellungen war Egon Eiermann als Ausstellungsarchitekt.

Performance: Anna K. Seidel

Outside Eye: Caroline Kapp, Manon Haase

Graphikdesign: Mona Mayer

Single line font EE_7475: Barbara Acevedo Strange, Moritz Appich

Coding: Frank Bublitz

Stimme: Liv Rahel Schwenk

Aufzeichnung: Florian Wulff

Video Dokumentation: Mustafa Emin Büyükcoşkun

Photographien: Lizzy Ellbrück

Editorial support: Joyce Moore

Copyediting: George MacBeth

Special Thanks to

Céline Condorelli, Hanne König, Sami Khatib, Lioudmila Voropai,

Julian Warner, Thomas Rustemeyer, Constanze Fischbeck,

Susanne Kriemann, Hans D. Christ und Iris Dressler, Judith Milz,

Christian Becker (Stadtarchiv Oranienburg), Mechthild Ebert (saai),

Janina Capelle, Lydia Kähny, Daniel Lythgoe, Tjark Schönfeld,

Alexander Knoppik, Lena Breitmoser, Sören Göbel, Jule Köpke, Arthur Schuman,

Jana Barthel and Danny Klein.

Gefördert von

Fonds Darstellende Künste (Rechercheförderung)

Rosa Luxemburg Stiftung Baden Württemberg

- "Disparate Precedents of Display" untersucht die Art und Weise, wie der Raum auf die Besucher wirkt, und stellt Ausstellungsdesign als eine genuin politische Praxis dar, die auf der Vergangenheit aufbaut und von ihr erbt - von vergangenen Ausstellungen, einflussreichen Ausstellungsgestalter*innen und Konventionen der Präsentation, die in unterschiedlichen politischen Systemen wurzeln.

- Beschreibung (en)

- "Disparate Precedents of Display" looks at the way space affects visitors, exposing exhibition design as a genuinely political practice, building on and inheriting from the past – from past exhibitions, influential exhibition designers and conventions of display rooted in disparate political systems.

Two exhibitions, commissioned by the German state, serve as case studies. “Gebt mir vier Jahre Zeit” was a National Socialist propaganda show staged in Berlin in 1937. It celebrated the transformation of all sectors of society under National Socialist rule since the implementation of Adolf Hitlers 4-year-plan. Twenty-one years later, the Federal Republic of Germany commissioned the same architect to design the German Pavilion at the Expo ‘58 in Brussels. At the World‘s Fair the young successor state had its first opportunity to present the cultural, economic and political parameters of a now democratic Germany on an international scale. Both shows can be described as representations of state power and political narratives – one in the name of war and one in the name of humanity. Significant contributor to both exhibitions was Egon Eiermann in his role as exhibition architect.

Performance: Anna K. Seidel

Outside Eye: Caroline Kapp, Manon Haase

Graphic Design: Mona Mayer

Single line font EE_7475: Barbara Acevedo Strange, Moritz Appich

Coding: Frank Bublitz

Voice: Liv Rahel Schwenk

Recording: Florian Wulff

Video documentation: Mustafa Emin Büyükcoşkun

Photography: Lizzy Ellbrück

Editorial support: Joyce Moore

Copyediting: George MacBeth

Special Thanks to

Céline Condorelli, Hanne König, Sami Khatib, Lioudmila Voropai,

Julian Warner, Thomas Rustemeyer, Constanze Fischbeck,

Susanne Kriemann, Hans D. Christ und Iris Dressler, Judith Milz,

Christian Becker (Stadtarchiv Oranienburg), Mechthild Ebert (saai),

Janina Capelle, Lydia Kähny, Daniel Lythgoe, Tjark Schönfeld,

Alexander Knoppik, Lena Breitmoser, Sören Göbel, Jule Köpke, Arthur Schuman,

Jana Barthel and Danny Klein.

Funded by

Fonds Darstellende Künste (Rechercheförderung)

Rosa Luxemburg Stiftung Baden Württemberg

- "Disparate Precedents of Display" looks at the way space affects visitors, exposing exhibition design as a genuinely political practice, building on and inheriting from the past – from past exhibitions, influential exhibition designers and conventions of display rooted in disparate political systems.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 28.07.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- Performance: ca. 30 Minuten

- Ort

- Pavillon an der Brauerstraße

- Stadt

- Land

- Titel

- Disparate Precedents of Display

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.09.2023

- Übergeordnete Sets

- 3

- Set enthält

- 0 17

Geography is destiny

- Titel

- Geography is destiny

- Titel (en)

- Geography is destiny

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In einem bulgarischen Tal, in dem die Produktion von Rosen und Waffen das Klima des Lebensraums bestimmt, begibt sich die Autorin des Films auf eine Identitätssuche, eine Reise entlang der bipolaren, psychogeografischen Realität ihres Geburtsorts.

- Beschreibung (en)

- In a Bulgarian valley where the production of roses and weapons determines the climate of the living environment, the film’s author takes off on an identity quest, a journey along the bipolar, psychogeographic reality of her birthplace.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.09.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Technik/Verfahren/Formate

- dcp

- Dauer

- 75min.

- Ort: Institution

- Ort

- Blauer Salon

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- The film copy will be archived at the Film Archiv of HFG. Current contact person as per 2023 - Philip Lawall

- Titel

- Geography is destiny

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.09.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 3

Shaking the Archive

- Titel

- Shaking the Archive

- Titel (en)

- Shaking the Archive

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

Weltweit entstehen immer mehr „marginale“, „laterale" oder nicht-institutionelle, selbstinitiierte, informelle und kleine private Archive, die von der Politik öffentlicher Institutionen hinterlassene Lücken schließen und marginalisierten Personen und Realitäten eine Stimme geben. Dabei handelt es sich oft nicht um Archive im eigentlichen Sinne, sondern um Indizes oder kreative Projekte, die mit Materialien und Daten auf neuartige Weise umgehen. Parallel dazu und in Verbindung damit ist eine große Anzahl von forschungsbasierten kreativen Praktiken entstanden, die mit der Aneignung und Neuformulierung archivarischer Methoden arbeiten und damit auf eine Medienrealität im beschleunigten Wandel reagieren. Das Internet und die neuen Medien fordern dazu heraus, neue Sprachen und Methoden des Archivierens zu entwickeln, aber auch eine politisch-strategische, interdisziplinäre Debatte darüber zu führen, was es wirklich bedeutet, Archivmaterial zu teilen beziehungsweise zu kommerzialisieren. Die oben genannten Phänomene: subalterne Archive, forschungsbasierte künstlerische Praktiken und das Aufkommen neuer Medien erschüttern das Archiv – sowohl Inhalt als auch formal – auf unterschiedliche Weise. Gerade der Blick auf kleine und marginale Archivierungsinitiativen lässt uns die heutigen Herausforderungen im Feld der Archive verstehen: das kontinuierliche Aufzeichnen von Ereignissen, das dynamische und autonome Verwalten von Daten, das Dokumentieren und Bewahren möglichst aller Stimmen.

Das Thema des 30-jährigen Jubiläums der HfG Karlsruhe ist "The future of“. Die Zukunft können wir nicht gestalten, ohne uns den gegenwärtigen Fragen der Archivierung des Vergangenen zu stellen. Um unsere Sicht auf die Realität, auf konventionelle westliche Formen des Wissens, der Klassifizierung und der Bewertung in Frage zu stellen, um die jüngste Vergangenheit und ihre materiellen und „immateriellen“ Veränderungen zu dokumentieren, um die vielfältigen und miteinander verknüpften Dringlichkeiten der Gegenwart anzugehen, brauchen wir sowohl das Archiv als auch seine Erschütterungen. Anstatt den Begriff des Fortschritts in Bezug auf die Zukunft allgemein und insbesondere auf die Zukunft des Archivierens zu verwenden, möchten wir die Dimension der Zukunft unter dem Aspekt des Potenzials untersuchen.

Gastredner*innen sind u. a. der Künstler Lawrence Abu Hamdan, die Begründerin des Cyberfeminism Index Mindy Seu, die Direktorin der Villa Romana in Florenz Angelika Stepken und die Wissenschaftlerin Özge Çelikaslan.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Beschreibung (en)

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

Achille Mbembe, The Power of the Archive and its Limits

'Marginal/Lateral’ or non-institutional, self-initiated, informal and small private archives are cropping up across the globe to address gaps and offer a voice to marginalized bodies and realities. These are often not archives in the strict sense of the word, but come in the form of indexes or creative projects that reframe materials and data. Both in parallel and in conjunction, an unprecedented number of research based creative practices, which use appropriation and re-framing (by drawing from the archive or building it) as the basis for their work, and to make sense of a rapidly changing mediatic reality, have also emerged. The added context of the internet and the birth of new media have created the urgency to create a new language and method of archiving, as well for an ethical debate, across different disciplines, around what it really means to share (and often commodify) archival materials. The above fields of enquiry: subaltern archives, research based artistic practices and the emergence of new media are all shaking the archive—both in terms of content and container—in different ways. In order to re-shape our ways of keeping a dynamic record, of sorting and storing data, of preserving all voices, we cannot ignore small scale archival initiatives and attempts.

The theme of HfG’s 30 year anniversary is “the future of” and a future cannot be consciously built without facing a new set of questions around archiving present and past. In order to upend our learned assumptions about reality, about Western forms of knowledge, classification and value; in order to keep a record of the recent past and its material and immaterial transformations; in order to address the multiple, yet interconnected urgencies of the present, we need both the archive and the question, and neither of these ingredients can ever be static. Rather than adopting a notion of progress in relation to the future in general and the future of archiving more specifically, we would like to explore the idea of the future within the framework of potential.

Guests include artist Lawrence Abu Hamdan, Cyberfeminism Index Founder, Mindy Seu, director of Villa Romana in Florence, Angelika Stepken, researcher, Özge Çelikaslan and more.

- “…however we define archives, they have no meaning outside the subjective experience of those individuals who, at a given moment, come to use them…” / “On the one hand, there is no state without archives - without its archives. On the other hand, the very existence of the archive constitutes a constant threat to the state.”

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 03.12.2022

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Titel

- Shaking the Archive

- Semester

- Importiert am

- 01.03.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 1