"CC BY-NC: Namensnennung, nicht kommerziell"

| Begriff | CC BY-NC: Namensnennung, nicht kommerziell |

| Metakey | Rechtsschutz/Lizenz (rights:licence) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Rechte |

28 Inhalte

- Seite 1 von 3

Videowelt und fraktale Entspannung - Rückseite der Installation

- Titel

- Videowelt und fraktale Entspannung - Rückseite der Installation

- Autor/in

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 07.2023

- Dauer

- 15:30

- Titel

- Videowelt und fraktale Entspannung - Rückseite der Installation

- Urheberrechtshinweis

- © ewa wasilewska

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Rückseite der Installation; mehrere Elementen angeschlossen an die „Maschine“ der Selbstreferenz: HDMI-Analog Konvertern, Android Media Players, DC 5V Stromversorgungsgeräte

- Studiengang

- Importiert am

- 16.12.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

The Nature of Total Planning, From Francoist Hydropolitics to Green Capitalism

- Titel

- The Nature of Total Planning, From Francoist Hydropolitics to Green Capitalism

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Magisterarbeit in Medienphilosophie

- Beschreibung (en)

- Thesis for the degree of Magister in Media Philosophy

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 06.06.2024

- Sprache

- Ort: Institution

- Land

- Titel

- The Nature of Total Planning, From Francoist Hydropolitics to Green Capitalism

- Titel (en)

- The Nature of Total Planning, From Francoist Hydropolitics to Green Capitalism

- Urheberrechtshinweis

- © Guillermo Collado Wilkins

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Medien-Beschreibung (en)

- This paper provides a critical examination of ecological planning based on the continuities that it displays across seemingly disparate political projects and historical periods. In order to do so, it draws on the small rural valley of La Bizkaia in Navarre, Spain. It produces an environmental history of the valley through a detailed study of its hydro-forestry resources, periodising such history according to a materialist reading of its ‘metabolic regimes’. That is to say, through the particular configurations between the natural and social orders that dictate life in La Bizkaia.

Initially, the study introduces the valley’s natural characteristics and its property structure, laying the foundations upon which the rest of this paper sits. Subsequently, it undertakes a detailed investigation of Francoist interventions in the 1940s-60s; a massive monoculture of pine trees was planted by the Francoist Forestry Council, which radically undermined La Bizkaia’s natural systems and depopulated it. This paper thus analyses the planning logic behind this natural intervention which, borrowing a term from one of its draftsmen, is named ‘total planning’.

The thesis then explores contemporary management of the valley by the Government of Navarre, which has maintained ownership until this day, aligning its plans with the international protocols and standards characteristic of green capitalism. By looking at projects undertaken in the valley for nature conservation and climate change adaptation, which receive funding from the European Union, this research reveals the continuities between Francoist policies and green capitalism, and how both operate under the logic of Total Planning. Under this planning logic, they both fail to accommodate the unpredictability of political conflict and natural systems.

Planning thus serves as a lens to explore the political and epistemological dimensions of ecological thought, placing a materialist reading of a small case study into the broader context of contemporary ecological intervention.

- This paper provides a critical examination of ecological planning based on the continuities that it displays across seemingly disparate political projects and historical periods. In order to do so, it draws on the small rural valley of La Bizkaia in Navarre, Spain. It produces an environmental history of the valley through a detailed study of its hydro-forestry resources, periodising such history according to a materialist reading of its ‘metabolic regimes’. That is to say, through the particular configurations between the natural and social orders that dictate life in La Bizkaia.

- Alternativ-Text (de)

- Vollständiger Text der Magisterarbeit

- Alternativ-Text (en)

- Complete text of the Magisterarbeit

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 22.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

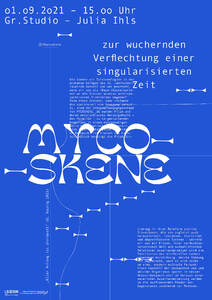

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

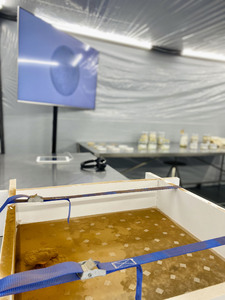

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Labor, Innenansicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Draufsicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Außenansicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Labor, Detailansicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Detailansicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Sitzarrangement

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Detailansicht

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

Mycoskene

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

Anstelle jedoch das Dispositiv einer ‚klassisch (natur-)wissenschaftlichen‘ Ausstellungsgestaltung zu bemühen, resultierte die achtmonatige Auseinandersetzung mit Mycelium und dessen Kultivierung in einer multi-medialen Installation, die zwischen Fremdheit, Affizierung und Mehrstimmigkeit oszillierte. So entfaltete sich eine halbtransparente, amorphe Form im Dunkeln während Visuals wachsender Hyphenfäden an den Wänden entlangkrochen. In der Mitte des Gebildes prangte ein leuchtend-weißer Würfel, dessen Inneres an ein steriles Labor erinnerte. Um hineinzugelangen, mussten sich die BesucherInnen selbst einem „Reinigungsprozess“ unterziehen, indem sie weiße Schutzanzüge, klinische Handschuhe und Schuhüberzieher anlegten. Wer nun genau sich vor wem in diesem utopisch-dystopischen Arrangement schützte, blieb bewusst unbeantwortet. So wandelten die Gäste in jener szenografischen Ambiguität aus wissenschaftlich-aufklärerischem White-Cube und dunkel affizierender Blackbox während eine anschwellende, polyphone 4-Kanal Soundebene die Szenerie untermalte.

- Räumliche Inszenierungen sollen zum Staunen anregen oder mit kunstvoll inszenierter Immersion andere Welten erzeugen. Doch wie können wir der Schnelllebigkeit räumlicher Gestaltung begegnen – in einer Zeit, die uns mit drängenden Problemen wie etwa Ressourcenknappheit oder negativer Klimabilanz konfrontiert? Pre-/Recycling von Bauten oder Materialien sind sicherlich ein probater Ansatz. Doch was geschieht, wenn wir uns von unserer anthropozentrischen Sichtweise – mit all ihrer Funktionalität, engen Zeitplänen und Verwertungslogik – noch einen weiteren kritischen Schritt entfernen und uns stattdessen in ein Feld begeben, das angefüllt ist mit nicht-/menschlichen Akteuren? Wie verändert sich unsere Perspektive auf Szenografien und Ausstellungen, wenn wir sie nicht mehr in Aufbau – Laufzeit – Abbau denken, sondern in Wachstum – Fruchten – Degeneration? Das Diplomprojekt MYCOSKENE umkreist jene Fragen und eröffnet dabei selbst eine experimentelle Labor-Anordnung: Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung ist hierzu das Reich der Pilze, genauer gesagt – das Mycelium. Jenes unterirdische Geflecht der Fungi stellt dabei jedoch nicht nur das konzeptuell-theoretische Zentrum dar, sondern auch das Ausgangsmaterial, welches dieses raumgestalterische Experimentalsystem umkreist. So werden die Pilze, indem sie mit ihren feinen Hyphenfäden Substrate wie Holzspäne, Treber oder Getreide zu einem nachhaltigen und vielseitigen Baumaterial verwachsen, wichtige Projektpartner, die ihre eigene Zeitlichkeit und Rhythmen mitbringen.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

Doku Film:

Instagram: @mycoskene https://www.instagram.com/mycoskene/?hl=de

Website: https://mycoskene-.hotglue.me/

- Walkthrough Video: https://vimeo.com/653230334

- Titel

- Mycoskene

- Titel (en)

- Mycoskene

- Urheberrechtshinweis

- Julia Ihls

- Rechtsschutz/Lizenz

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.12.2023

- Übergeordnete Sets

- 1