"Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe"

| Begriff | Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe |

| Metakey | Ort: Institution (creative_work:location_institution) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Werk |

91 Inhalte

- Seite 1 von 8

Reflecting Bodies

- Titel

- Reflecting Bodies

- Titel (en)

- Reflecting Bodies

- Untertitel

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- A space where a physical phenomenon meets a personal fascination

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

Hauptbestandteil der Installation ist eine Serie von vier Metallobjekten, die wie Schmuckstücke am Körper getragen werden und mit Wasser gefüllt sind. Sie dienen als Reflexionsflächen und geben auf subtile Art und Weise die Präsenz der Menschen im Raum wieder, während sich dieser in eine lebendige und dynamische Lichtinstallation verwandelt.

Ursprung der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema "natürliches Licht" und dessen Bedeutung für den Menschen. Die allgemeine Faszination und evolutionsbedingte Abhängigkeit der Menschheit von der Sonne findet sich in nahezu allen Kulturen wieder und bildet die Inspirationsquelle für die Formensprache der Objekte und die Gestaltung des Raums.

- „Reflektierende Körper“ ist eine interaktive Installation, bei der das physikalische Phänomen der Lichtreflexionen auf eine persönliche Faszination für diese trifft. Im Fokus stehen Lichtreflexionen, die vom menschlichen Körper ausgehen und in Verbindung mit dessen Bewegungsabläufen entstehen.

- Beschreibung (en)

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

The main component of the installation is a series of four metal objects worn like jewellery pieces on the body and filled with water. They serve as reflecting surfaces and subtly mirror the presence of people in space while it transforms into a vibrant and dynamic light installation.

The origin of the work lies in the study of natural light and its importance for human beings. The general fascination and evolutionary dependence of mankind on the sun can be found in almost all cultures and forms the source of inspiration for the design language of the objects and the space.

- "Reflecting Bodies" is an interactive installation in which the physical phenomenon of light reflections meets a personal fascination for them. The focus is on light reflections that originate from the human body and arise in connection with its movements.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 27.04.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Metallverarbeitung

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Reflecting Bodies

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 06.10.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9

SUB_TRAKT

- Titel

- SUB_TRAKT

- Titel (en)

- SUB_TRAKT

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

Im Lichthof 3 wird mit einer Kamera das Geschehen im Raum von oben erfaßt. Personen innerhalb des so beobachteten Bereichs erfahren eine direkte akustische Rückkopplung ihrer Bewegungen über ein an Traversen aufgehängtes 4-Kanal-Lautsprechersystem. Jedes sich bewegende Objekt im Kamerabild generiert eine Klangstruktur im Raum, die sich – abhängig von Größe, Geschwindigkeit und Distanz der Objekte untereinander– verändert. Der Klang verstummt, wenn im Lichthof 3 keine Bewegungen mehr registriert werden.

- Die Lichthöfe liegen im Zentrum der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, umgeben von Gängen und Räumen wie z.B. Studios, Büros und Cafeteria. Innerhalb des Gebäudekomplexes liegt die Hochschule zwischen dem Museum für Neue Kunst an nördlicher Seite und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) an südlicher Seite. Nicht nur die an der Hochschule tätigen Menschen durchqueren täglich die Lichthöfe, auch die Besucher der Museen werden zu Passanten des Lichthofs auf ihrem Weg von einem Ort zum anderen. Besonders hoch frequentiert wird der Lichthof 3, da er sich zwischen zwei Außentüren an westlicher und östlicher Seite befindet, und an die im Erdgeschoß befindliche Cafeteria grenzt. Manche Menschen verweilen lange im Lichthof, andere nehmen den kürzesten und somit schnellsten Weg hindurch. Die Bewegung in diesem Lichthof ist Grundlage für SUB_TRAKT.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 28.01.2002 - 01.02.2002

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Dauer

- täglich von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof und Medientheater

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- SUB_TRAKT

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 07.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 0

A man in the shape of...

- Titel

- A man in the shape of...

- Titel (en)

- A man in the shape of...

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

Durch einen losen Kontaktpunkt in 2019 begann Kudufias Recherche an der Sepulkralkultur der fantasy coffins, einem traditionellen Kunsthandwerk der Ga-Ethnie in Ghana. Die individuell gestalteten Särge folgen einem mündlich überlieferten Bildindex und sind stellvertretende Gefäße für das ins Jenseits übertretende Leben. Die ‚fantasy coffins‘ verhüllen nicht nur den physischen Körper, ihre Hülle trägt konkrete Spuren der in ihnen gefassten Existenz.

Wie alle Gefäße schirmen die ‚fantasy coffins‘ ihren Inhalt vor den Blicken der Umgebung ab. Im selben Moment dienen sie als repräsentativer Körper des Verstorbenen. Die Suche nach dem richtig geformten Gefäß, sei es ein Weidenkorb für Früchte, ein Buch für Worte oder im Fall der ‚fantasy coffins‘ ein Fischernetz für Fischer, stellt die Suche nach Signifikanz des eigenen Lebens dar: eine treffende Metapher für die Odyssee des Lebens.

In seiner Arbeit „A man in the shape of...“ macht Kudufia sein väterliches Haus in Tema (Ghana) zum physischen Ausgangspunkt seiner Recherche. In Form einer trans-medialen Erzählung wird dessen Essenz eingefangen und greifbar gemacht. Poetische Artefakte und Beobachtungen aus dem Alltag in Ghana werden sorgfältig arrangiert und dienen als Verdinglichung von Zeit. Sie dienen als greifbare Säulen von Kudufias Zeit in Ghana.

„A man in the shape of...“ trägt der angeborenen Sehnsucht nach einer konkreten geografischen Verankerung Rechnung. Kudufia nutzt die gesamte Ausstellung als metaphorischen Fingerzeig auf einen Ort auf der Landkarte.

In Form einer Audioübertragung, einer speziellen Sitzposition auf der Nachbildung eines traditionellen Hockers, referentiellen Bautechniken und einer Dreikanal-Videoinstallation wird diese geografische Verankerung konkret vermittelt. Durch die Untersuchung der Rolle von Ritualen bei der Gestaltung unseres Zugehörigkeitsgefühls, inspiriert durch die philosophischen Überlegungen von Byung Chul Han, bietet die Ausstellung ein Fenster zu einer Kultur, die gleichzeitig vertraut und fremd ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Videoinstallation, die in sieben Abschnitte unterteilt ist. Die Aufteilung bezieht sich auf die Tradition der „one-week observation“ und beschreibt jeweils eine Facette von Kudufias persönlicher Reise. Das Video wird begleitet von einem Musikstück der ghanaischen Theatermacherin Edufa T. Sutherland, das mit der Unterstützung des Cellisten Ben Grocock gespielt und aufgenommen wurde. Das Video lässt Kudufias Erinnerungen, Fiktionen und Realitäten verschwimmen und vermischt dabei die Identitäten von Kudufia mit denen seines Vaters und Großvaters und lässt so ein komplexes Netz aus Zugehörigkeiten entstehen.

Eine Publikation, die integraler Bestandteil der Ausstellung ist, bedient sich der Form eines Gefäßes. Eine bedruckte Archivbox sammelt Kudufias Spuren auf seiner Suche nach den ‚fantasy coffins‘ und wird durch eine Hand voll ephemeraler Druckprodukte und Publikationen zum Dokumentationsapparat. Im Mittelpunkt der Archivbox steht ein Interview, zwischen Kudufia und dem Sargmacher Lawrence Anang in dessen Werkstatt in Teshie. Die einzige textliche Spur, die eine klare Verbindung zur Geschichte der Särge herstellt.

Das hölzerne Fundament einer nachgebauten Hütte dient als Sammelpunkt der Ausstellung und ermöglicht die Verbindung zwischen Druckerzeugnissen, Audio, Artefakten und den Betrachtenden. Die Kombination aus gesammeltem haptischen Material und audiovisuellen Arbeiten setzt sich zu einer transmedialen Collage zusammen, in der Kudufia die Geschichte seiner Verwurzelung auf intime Weise erzählt.

- „A man in the shape of...“ ist eine von Calvin Kudufia realisierte Ausstellung, die Februar 2024 im Rahmen seines Diploms stattfand. In der Ausstellung beschäftigt sich Kudufia mit der metaphorischen Praxis des Sammelns und Verdichtens: „gathering time and binding it“, wie es die dänische Dichterin Inger Christensen in ihrem Gedicht „Alphabet“ (1981) formuliert hat. Scheinbar unzusammenhängende ‚Dinge‘ werden im Gedicht zusammengetragen und durch die einfache Verwendung eines einzelnen Wortes, des "Existierens" in Zusammenhang gebracht und bedeutsam gemacht. Allein die Geste des Zusammentragen und Benennens verstärkt ihre symbolische Kraft.

- Beschreibung (en)

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

Kudufia's research began with the so-called fantasy coffins, a traditional handicraft practiced by the Ga people of Ghana. The individually designed coffins follow an oral figurative index and are emblematic vessels for life passing into the afterlife. Not only do they conceal the physical body, but their shell bears imprints of the existence that preceded death. To give an example, the vessel of a fisherman might take the form of a boat or fishing net.

Similar to all vessels, they shield their content from its surroundings, simultaneously serving as a representation of the deceased to the eyes of the outside world. The search for the right-shaped vessel, be it a wicker basket for fruit or a book for words, mirrors the journey to discover one's own significance, as displayed figuratively by the fantasy coffins - an apt metaphor for the odyssey of life.

"A man in the shape of..." takes into account the innate longing for a concrete geographical rooting and uses the entirety of the exhibition as a metaphorical finger pointing to a place on the map. This geographical pinning is conveyed in the form of an audio transmission, a special seating position on a replica of a traditional stool, referential construction techniques and a three-channel video installation. By examining the role of rituals in shaping our sense of belonging, inspired by the philosophical reflections of Byung Chul Han, the exhibition offers a window into a culture that is both familiar and foreign at the same time.

At the heart of the exhibition is a video installation divided into seven segments referring to the tradition of the one-week observation, each describing a facet of Kudufia's personal journey. The video installation is accompanied by a musical piece composed by Edufa T. Sutherland, played and recorded with the assistance of cellist Ben Grocock. It blurs the boundaries between memory, fiction, and reality, inviting the viewer to reflect on the complexity of cultural identity and belonging.

The publication, an integral part of the exhibition, also takes the form of a vessel. Borrowing the shape of a printed archive box it collects Kudufia's traces on his search for the fantasy coffins and is conveyed through his graphic expression. At its center is an interview he conducted with coffin maker Lawrence Anang in his workshop in Teshie, the sole textual trace of the coffins' history.

In order to bring all of the pieces together, a wooden fundament of a hut serves as the gathering point of the exhibition, enabling the connection between printed matter, audio, artefacts, and the viewers.

The collected haptic material combined with the audiovisual pieces results in a trans-medial collage in which Kudufia intimately tells the story of his rooting.

- "A man in the shape of..." is an exhibition realised by Calvin Kudufia, which took place in February 2024 as part of his diploma. In the exhibition, Kudufia deals with the metaphorical practice of "gathering time and binding it", as formulated by the Danish poet Inger Christensen. Through a trans-medial narration, the exhibition aims to capture the essence of his father's home in Tema (Ghana) and to make it tangible by carefully compiling poetic artefacts from the observed everyday life in Ghana.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Dank an

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 04

- Stadt

- Land

- Titel

- A man in the shape of...

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 31.05.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 21

block to blob

- Titel

- block to blob

- Titel (en)

- block to blob

- Untertitel

- tracing back materiality

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- tracing back materiality

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

"Block to Blob" umfasst Besuche an verschiedenen Orten der Produktionskette, wie etwa Produktionsanlagen, Ölraffinerien, Pipelines und Förderstätten und endet in einem Waldökosystem, wo Rohöl auf natürliche Weise an die Erdoberfläche tritt. Diese Erfahrungen werden in einer Forschungspublikation zusammengestellt, die dieser rückwärtsgerichteten Erzählweise folgt.

Eine Videoinstallation dokumentiert die besuchten Orte und liefert einen visuellen Kontext zu den industriellen Prozessen, der verborgenen Infrastruktur und der natürlichen Substanz im Wald. Zusätzlich verankert eine Reihe von Objekten, die aus mit Erdöl beschichtetem Holz und Polystyrol gefertigt sind, das Projekt in greifbaren Materialien.

- Dieses Diplomprojekt dokumentiert den Materialstrom von synthetischen Kunststoffen durch einen rückwärtsgerichteten chronologischen Ansatz. Es kombiniert Feldforschung, visuelle Dokumentation und Materialexperimente, um die Reise von Kunststoffen von ihren Endprodukten zurück zu ihrem Ursprung im Erdöl nachzuvollziehen.

- Beschreibung (en)

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

‘block to blob’ includes visits to various sites in the production chain, such as manufacturing facilities, oil refineries, pipelines, and extraction sites, concluding in a forest ecosystem, where crude oil naturally seeps to the earth's surface. These experiences are compiled into a research publication that follows this reverse narrative.

A video installation documents the visited locations, providing visual context for the industrial processes, hidden infrastructure and the natural substance in the forest. Additionally, a series of objects made from petroleum-coated wood and polystyrene grounds the project in tangible materials.

- This diploma project details the material stream of synthetic plastics through a reverse chronological approach. It combines field research, visual documentation, and material experimentation to retrace the journey of plastics from their final products back to their origins in petroleum.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 2024

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Pine wood coated with petroleum, Wood soaked in gasoline and pressed/bonded with polystyrene

- Abmessungen

- L x B x H mm, Petroleum-coated wooden objects: Bench: 800 x 200 x 450, 2x T-Stool: 350 x 200 x 450, Stool (3-legged): 450 x 270 x 450, Stool (wide): 600 x 450 x 450, TV stand: - Polystyrene Objekts: Counter: 500 x 370 x 1100, 2x Bench1: 1000 x 570 x 400, Bench2: 1300 x 570 x 350, Stool: 500 x 370 x 570

- Dauer

- 1.: upstream 0 - oil seeping naturally to the surface - Alsace - 2:55min, 2.: upstream 1 - prospect drilling for oil reservoirs - Weingarten - 2:17min, 3.: upstream 2 - horse head pumps extracting oil - Landau - 3:50min, 4.: midstream - transalpine pipeline - Triest-Karlsruhe - 10:40min, 5.: downstream 1 - germany biggest oil refinery - Karlsruhe - 3:13min, 6.: downstream 2 - world biggest chemical plant - Ludwigshafen - 2:19min

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 3

- Stadt

- Land

- Titel

- block to blob

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 03.11.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 4 1

There are Biocomposites Growing in My Garden

- Titel

- There are Biocomposites Growing in My Garden

- Titel (en)

- There are Biocomposites Growing in My Garden

- Beschreibung (de)

- Für das Eröffnungsfestival von Driving the Human am 20.–22.11.2020 trug das Bio Design Lab neben dem Panel-Programm mit dem Remote-Workshop „There are Biocomposites Growing in my Garden“ einen tragenden Programmpunkt bei. Vorab wurde hierzu in Zusammenarbeit mit dem ZKM ein Trailer produziert, welcher das Lab, sowie dessen Beteiligung an der ZKM Ausstellung „Critical Zones“, bisherige Aktivitäten und Materialien vorstellte und zur Eröffnung des Streaming-Festivals am Freitagabend gezeigt wurde. Anschließend ermöglichte ein technisches Set-Up mit mehreren Kameras einen Remote-Workshop, der das Panel-Programm des Festivals von Samstag bis Sonntag als Hands-On-Komponente ergänzte. Als Workshop-Leiter konnte hierfür Kim André Lange gewonnen werden. Der Alumni der HfG Karlsruhe, der bereits eine umfassende Recherche zu Bioplastik in seinen bisherigen Arbeiten vorweisen konnte, führte via Stream durch die zwei Tage. Offen für alle Interessierten, gab es so jeweils am Morgen eine einstündige Lecture, in der die Historie und materialtechnische Aspekte zu Bioplastik sowie dessen aktuelle Entwicklung und Einsatzbereiche vorgestellt wurden. Darauf folgte freies Experimentieren und Betreuung durch das Bio Design Lab Team mit Ina Grabosch und Julia Ihls. Da ein Arbeiten on-site Corona-bedingt allerdings nicht möglich war, mussten einige alternative Lösungen zur Umsetzung erdacht werden: So wurde im Vorfeld eine Einkaufsliste mit benötigten Materialien und Utensilien auf der ZKM- und BDL-Website kommuniziert. Während des Workshops begleitete ein Social Media Team die Arbeiten im Lab via Instagram auf den BioDesignLab und Driving The Human Kanälen. Entsprechend konnten die internationalen Teilnehmer dem Workshop-Programm live folgen, Fragen stellen und auch ihre eigenen Workshop-Ergebnisse mit der DtH-Community teilen. Den Abschluss des zweitägigen Programms bot eine Live-Q&A auf dem Bio Design Lab Instagram-Kanal. Hier diskutierten Grabosch, Ihls und Lange den Nutzen und die Grenzen des Bio-Materials, gaben Einblicke in die Workshop-Erzeugnisse und beantworteten offene Fragen der Community.

- Für das Eröffnungsfestival von Driving the Human am 20.–22.11.2020 trug das Bio Design Lab neben dem Panel-Programm mit dem Remote-Workshop „There are Biocomposites Growing in my Garden“ einen tragenden Programmpunkt bei. Vorab wurde hierzu in Zusammenarbeit mit dem ZKM ein Trailer produziert, welcher das Lab, sowie dessen Beteiligung an der ZKM Ausstellung „Critical Zones“, bisherige Aktivitäten und Materialien vorstellte und zur Eröffnung des Streaming-Festivals am Freitagabend gezeigt wurde. Anschließend ermöglichte ein technisches Set-Up mit mehreren Kameras einen Remote-Workshop, der das Panel-Programm des Festivals von Samstag bis Sonntag als Hands-On-Komponente ergänzte. Als Workshop-Leiter konnte hierfür Kim André Lange gewonnen werden. Der Alumni der HfG Karlsruhe, der bereits eine umfassende Recherche zu Bioplastik in seinen bisherigen Arbeiten vorweisen konnte, führte via Stream durch die zwei Tage. Offen für alle Interessierten, gab es so jeweils am Morgen eine einstündige Lecture, in der die Historie und materialtechnische Aspekte zu Bioplastik sowie dessen aktuelle Entwicklung und Einsatzbereiche vorgestellt wurden. Darauf folgte freies Experimentieren und Betreuung durch das Bio Design Lab Team mit Ina Grabosch und Julia Ihls. Da ein Arbeiten on-site Corona-bedingt allerdings nicht möglich war, mussten einige alternative Lösungen zur Umsetzung erdacht werden: So wurde im Vorfeld eine Einkaufsliste mit benötigten Materialien und Utensilien auf der ZKM- und BDL-Website kommuniziert. Während des Workshops begleitete ein Social Media Team die Arbeiten im Lab via Instagram auf den BioDesignLab und Driving The Human Kanälen. Entsprechend konnten die internationalen Teilnehmer dem Workshop-Programm live folgen, Fragen stellen und auch ihre eigenen Workshop-Ergebnisse mit der DtH-Community teilen. Den Abschluss des zweitägigen Programms bot eine Live-Q&A auf dem Bio Design Lab Instagram-Kanal. Hier diskutierten Grabosch, Ihls und Lange den Nutzen und die Grenzen des Bio-Materials, gaben Einblicke in die Workshop-Erzeugnisse und beantworteten offene Fragen der Community.

- Beschreibung (en)

- For the opening festival of Driving the Human on 20-22.11.2020, the Bio Design Lab contributed to the panel program and the remote workshop "There are Biocomposites Growing in my Garden". In advance, a trailer was produced in collaboration with the ZKM, which introduced the Lab and its participation in the ZKM exhibition "Critical Zones", previous activities and materials, and was shown at the opening of the streaming festival on Friday evening. Afterwards, a technical set-up with several cameras enabled a remote workshop that complemented the festival's panel program from Saturday to Sunday as a hands-on component. Kim André Lange was recruited to lead the workshop. The alumnus of the HfG Karlsruhe, who has already done extensive research on bioplastics in his previous work, led through the two days via stream. Open to all interested parties, there was a one-hour lecture in the morning in which the history and material-technical aspects of bioplastics as well as their current development and areas of application were presented. This was followed by free experimentation and supervision by the Bio Design Lab team with Ina Grabosch and Julia Ihls. Since it was not possible to work on-site at Corona, however, some alternative solutions had to be devised for implementation: For example, a shopping list of required materials and utensils was communicated in advance on the ZKM and BDL websites. During the workshop, a social media team accompanied the work in the lab via Instagram on the BioDesignLab and Driving The Human channels. Accordingly, international participants were able to follow the workshop program live, ask questions and also share their own workshop results with the DtH community. The two-day program concluded with a live Q&A on the Bio Design Lab Instagram channel. Here, Grabosch, Ihls and Lange discussed the benefits and limitations of biomaterials, provided insights into workshop deliverables and answered open questions from the community.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 20.11.2020 - 22.11.2020

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- There are Biocomposites Growing in My Garden

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 25.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 21

Biosensorium

- Titel

- Biosensorium

- Titel (en)

- Biosensorium

- Beschreibung (de)

- Wie können wir einen organischen Erfahrungsraum herstellen, der uns auf sinnlicher Ebene berührt? Und was genau bedeutet es, mit nicht-menschlichen Akteuren in einen kollaborativen Gestaltungsprozess zu treten? Im „Bio-Sensorium“ kommen verschiedene lebendige Werkstoffe zu einem raumgreifenden Experiment zusammen. Gemeinsam mit Studierenden wurde so im Bio Design Lab für das Wissenschaftsfestival „Effekte“ (12.–20.06.2021) ein temporärer Pavillon aus

alternativen Baustoffen entwickelt, der ein mögliches Szenario auf materieller wie gestalterischer Ebene erlebbar werden lässt. Eine selbstgefertigte Struktur aus Papercrete (Spezialbeton aus Recyclingpapier) dient dabei auf dem HfG Open Campus als multifunktionales, wachsendes Display-System, in dem weitere biobasierte Materialexperimente ihren Platz finden. Ob Mycelium-Komposit (Baustoff aus Pilzgeflecht), Bioplastik oder Kombucha-Leder – die Samples erlauben mit ihren unterschiedlichen Formen, Haptiken und Gerüchen vielseitige Perspektiven auf biobasierte Werkstoffe im Design-Kontext und geben zugleich Anstoß zum Umdenken bisheriger Produktions-und Konsumprozesse.

Zudem ergänzte der Hands-On Workshop “Ein Haus aus Papier?” die analoge Inszenierung auf dem HfG Gelände im digitalen Raum. So wurden am Sonntag, den 13.06.2021 von 13.00–17.00 Uhr, Material-Hintergründe wie auch die Herstellungsmethode von Papercrete Schritt für Schritt in einem Streaming-Format vermittelt. Ein speziell gefertigtes Home-Kit-Paket mit weiteren Informationen und Materialien wurde den Teilnehmer geschickt, sodass ein gemeinsames Gestalten (über-)regional mit und trotz Abstand möglich war.

Ein Bühnentalk auf dem Kronenplatz (14.06.2021, 20.00 Uhr), bei dem die Macher und Studierenden Einblicke in die Hintergründe des Projekts gaben, vervollständigte das Programm.

Das Bio-Sensorium war im Anschluss an das Effekte Festival der Stadt Karlsruhe im Rahmen der deutsch-französischen Wanderausstellung „Frugalité Créative (03.07–07.08.2021) noch bis Anfang August als Außen-Exponat zu sehen.

- Wie können wir einen organischen Erfahrungsraum herstellen, der uns auf sinnlicher Ebene berührt? Und was genau bedeutet es, mit nicht-menschlichen Akteuren in einen kollaborativen Gestaltungsprozess zu treten? Im „Bio-Sensorium“ kommen verschiedene lebendige Werkstoffe zu einem raumgreifenden Experiment zusammen. Gemeinsam mit Studierenden wurde so im Bio Design Lab für das Wissenschaftsfestival „Effekte“ (12.–20.06.2021) ein temporärer Pavillon aus

- Beschreibung (en)

- How can we create an organic experiential space that touches us on a sensory level? And what exactly does it mean to enter into a collaborative design process with non-human actors? In the "Bio-Sensorium", various living materials come together in a space-filling experiment. Together with students, a temporary pavilion was developed in the Bio Design Lab for the "Effekte" science festival (June 12-20, 2021) using alternative building materials, which allows us to expierience a possible scenario on a material and design level. In this context, a self-made structure of Papercrete (special concrete made of recycled paper) serves as a multifunctional, growing display system on the HfG Open Campus, in which further bio-based material experiments find their place. Whether mycelium composite (building material made of mushroom mesh), bioplastics or kombucha leather - with their different shapes, haptics and smells, the samples allow versatile perspectives on bio-based materials in the design context and at the same time provide impulses for rethinking previous production and consumption processes.

In addition, the hands-on workshop "A house made of paper?" complemented the analog staging on the HfG grounds in the digital space. Thus, on Sunday, June 13, 2021 from 13:00-17:00, material backgrounds as well as the manufacturing method of Papercrete were taught step by step in a streaming format. A specially made Home-Kit with further information and materials was sent to the participants, so that a joint design (over-)regionally with and despite distance was possible.

A stage talk on the Kronenplatz (14.06.2021, 20.00), where the makers and students gave insights into the background of the project, completed the program.

The Bio-Sensorium was on display as an outdoor exhibit following the Effekte Festival of the City of Karlsruhe as part of the German-French traveling exhibition "Frugalité Créative (03.07-07.08.2021) until the beginning of August.

- How can we create an organic experiential space that touches us on a sensory level? And what exactly does it mean to enter into a collaborative design process with non-human actors? In the "Bio-Sensorium", various living materials come together in a space-filling experiment. Together with students, a temporary pavilion was developed in the Bio Design Lab for the "Effekte" science festival (June 12-20, 2021) using alternative building materials, which allows us to expierience a possible scenario on a material and design level. In this context, a self-made structure of Papercrete (special concrete made of recycled paper) serves as a multifunctional, growing display system on the HfG Open Campus, in which further bio-based material experiments find their place. Whether mycelium composite (building material made of mushroom mesh), bioplastics or kombucha leather - with their different shapes, haptics and smells, the samples allow versatile perspectives on bio-based materials in the design context and at the same time provide impulses for rethinking previous production and consumption processes.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- HfG Open Campus

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Biosensorium

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 26.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 43

Bacteria Battery

- Titel

- Bacteria Battery

- Titel (en)

- Bacteria Battery

- Beschreibung (de)

- Die Poesie grüner Energie – Auf der Suche nach regenerativer Stromerzeugung gehen wir für einen Tag eine spannende Verflechtung mit winzigen Mikro-Organismen ein. So zeigen uns die Bio Artists und Forscher Rasa Smite und Raitis Smits / RIXC in ihrem Hands-On Workshop, wie mit Hilfe von Elektroden und Schlamm sogenannte „Bakterien Batterien“ hergestellt werden können. Dabei bekommen wir nicht nur einen Einblick in die faszinierende Technologie Mikrobieller Brennstoffzellen, sondern auch in die unterschiedlichen Forschungsstände, die Studierende der HfG Karlsruhe hierzu in einem vorangegangenen, gleichnamigen Seminar während des letzten Semesters erarbeitet haben. Mit diesem theoretischen Input geht es anschließend an die eigene künstlerische useinandersetzung: In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung stellen wir so mittels eines bereitgestellten DIY-KITS unsere eigenen Bakterien-Batterien her.

- Beschreibung (en)

- The poetics of green energy – In the search for regenerative power generation, we enter into an exciting entanglement with tiny micro-organisms for one day. In their hands-on workshop, bio-artists and researchers Rasa Smite and Raitis Smits / RIXC will show us how so-called "bacteria batteries" can be produced with the help of electrodes and mud. We will not only get an insight into the fascinating technology of microbial fuel cells, but also into the different research results that students of the HfG Karlsruhe have developed in a related previous seminar during the last semester. With this theoretical input, we will then get down to our own artistic exploration: in step-by-step instructions, we will make our own bacteria batteries using a provided DIY Kit.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 29.01.2021

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Bacteria Battery

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 25.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 10

Kritische Zone riechen und sehen

- Titel

- Kritische Zone riechen und sehen

- Titel (en)

- Seeing and smelling the Critical Zone

- Beschreibung (de)

- Welche Möglichkeiten gibt es, unsere Umgebung, das Leben in unseren ruderalen Ökosystemen auf und wie kann man diese Erfahrungen festhalten?

Gemeinsam mit dem ZKM bot das BioDesignLab einen Workshop zum Thema die "Kritische Zone sehen und riechen" an. Nach dem Aufsammeln von weggeworfenen Gegenständen, Pflanzen und Pilzen in der Stadt verwandelten die Teilnehmer das Ungesehene und Vergessene in Artefakte, die mit Gedanken und Erinnerungen aufgeladen waren. Durch Ultraschallextraktion wurden die ätherischen Öle, die Gerüche und die Farben der gesammelten Gegenstände zu Düften, die von diesen sensorischen Begegnungen erzählen.

- Welche Möglichkeiten gibt es, unsere Umgebung, das Leben in unseren ruderalen Ökosystemen auf und wie kann man diese Erfahrungen festhalten?

- Beschreibung (en)

- What possibilities are there to explore our surroundings, the life in our ruderal ecologies in a

sensory way and how to capture these experiences?

Together with the ZKM the BioDesignLab offered a workshop about „Seeing and smelling the Critical Zone“. After picking up discarded objects, plants and fungi around the city the participants turned the unseen and forgotten into artifacts, charged with thoughts and memories. Using ultrasonic extraction, the essential oils, the smells and the colors of the collections became fragrances narrating these sensorial encounters.

- What possibilities are there to explore our surroundings, the life in our ruderal ecologies in a

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- Sommersemester 2021

- Mitwirkende

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- Bio Design Lab

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Titel

- Kritische Zone riechen und sehen

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 30.10.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 14

Brunnen Geschichten

- Titel

- Brunnen Geschichten

- Titel (en)

- Fountain Stories

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Foto-Installation wurde im Rahmen eines Seminars „A Photo Book in Two Parts“ im Bereich Kommunikationsdesign im Wintersemester 2023/2024 erarbeitet und von dem Grafik- und Fotodesignstudio „Europium“ betreut. Die Gastdozierenden Ghazaal Vojdani und Julia Andréone hat die Studierenden dazu angeleitet, Mikro-Ereignisse, die spezifisch in der Stadt Karlsruhe auftreten, zu entdecken. Diese Narrative werden in Verbindung mit gefundenen Fotografien erzählt.

Karlsruhe verfügt über bis zu 300 offizielle Brunnen. In den urbanen Räumen, in denen diese Brunnen installiert sind, wachsen unbemerkt Flechten in unterschiedlichen Farben und Formen. Während sich diese Flechten langsam ausbreiten, bilden sich gleichzeitig informelle Gemeinschaften von Menschen, die sich rund um diese Brunnen versammeln. Alle diese Begegnungen entstehen auf Grundlage der zirkulären Wasserquelle, die die Brunnen darstellen.

Die Geschichte wird anhand von Archivfotografien erzählt. Die Fotografien der Installation wurden bearbeitet und anschließend im RISO-Druckverfahren sowie durch Laserdruck reproduziert. Auf der Rückseite der Fotografien befinden sich Textfragmente, die sich mit den Themen Brunnen, Flechten, Gemeinschaften und Wasser auseinandersetzen. Diese Texte helfen den Betrachtern, eine Erzählung zu den abgebildeten Fotografien zu entwickeln.

Die Fotografien befinden sich in Plastiktaschen, die einen fünf Meter langen Vorhang bilden. Dieser hängt an einem Stahlträger und fällt flach zu Boden. Der Vorhang symbolisiert das Narrativ des Wasserstrahls, entlang dessen sich die Mikro-Phänomene ereignen, wie die Bildung von Gemeinschaften rund um Brunnen und das Wachsen von Flechten auf Gestein. Am Fuße des Vorhangs befinden sich gefüllte Wassergläser und eine Karaffe, die zum Trinken einladen. Diese Elemente fördern neue Begegnungen und Gespräche zwischen den Betrachtern.

Die Installation wurde einmalig am 14. Februar 2024 zusammen mit den anderen Projekten des Seminars „A Photo Book in Two Parts“ im Lichthof Eins während des Präsentationstags des Fachbereichs Kommunikationsdesign ausgestellt.

- Die Foto-Installation wurde im Rahmen eines Seminars „A Photo Book in Two Parts“ im Bereich Kommunikationsdesign im Wintersemester 2023/2024 erarbeitet und von dem Grafik- und Fotodesignstudio „Europium“ betreut. Die Gastdozierenden Ghazaal Vojdani und Julia Andréone hat die Studierenden dazu angeleitet, Mikro-Ereignisse, die spezifisch in der Stadt Karlsruhe auftreten, zu entdecken. Diese Narrative werden in Verbindung mit gefundenen Fotografien erzählt.

- Beschreibung (en)

- The photo installation was developed as part of a seminar "A Photo Book in Two Parts" in communication design in the winter semester 2023/2024 and supervised by the graphic and photo design studio Europium. Guest lecturers Ghazaal Vojdani and Julia Andréone guided the students to discover micro-events that occur specifically in the city of Karlsruhe. These narratives are told in conjunction with found images.

Karlsruhe has up to 300 official fountains. In the urban spaces where these fountains are installed, lichens of different colors and shapes grow unnoticed. As these lichens slowly spread, informal communities of people gather around these fountains. All these encounters are based on the circular water source that the fountains represent.

The story is told through archival photographs. The photographs of the installation were edited and then reproduced using the RISO printing process and laser printing. On the back of the photographs are text fragments that deal with the themes of fountains, lichen, communities and water. These texts help the viewer to develop a narrative about the photographs depicted.

The photographs are in plastic bags that form a five-meter-long curtain. This hangs from a steel girder and falls flat to the floor. The curtain symbolizes the narrative of the water stream along which the micro-phenomena take place, such as the formation of communities around fountains and the growth of lichen on rock. At the foot of the curtain are filled glasses of water and a carafe that invite people to drink. These elements encourage new encounters and conversations between viewers.

The installation was only exhibited on February 14, 2024 during the Communication Design department's presentation day together with the other projects that were made in the seminar "A Photo Book in Two Parts" .

- The photo installation was developed as part of a seminar "A Photo Book in Two Parts" in communication design in the winter semester 2023/2024 and supervised by the graphic and photo design studio Europium. Guest lecturers Ghazaal Vojdani and Julia Andréone guided the students to discover micro-events that occur specifically in the city of Karlsruhe. These narratives are told in conjunction with found images.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 14.02.2024

- Sprache

- Material

- Abmessungen

- 5m x 2m x 3m

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 1

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Brunnen Geschichten

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 04.02.2025

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 6

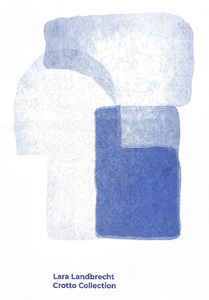

Crotto Collection

- Titel

- Crotto Collection

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Translation of sanitary ceramics

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

Das Projekt beschäftigt sich mit den Gestaltungsmöglichkeiten durch die Übersetzung gebrannter Sanitärkeramik in ein neues Material. In Zusammenarbeit mit der Firma Geberit GmbH wird die Zusammensetzung des Materialentwurfs untersucht, auf ihre Eigenschaften geprüft und ein Gestaltungskonzept für Badezimmeraccessoires entwickelt. Basierend auf den Forschungsergebnissen wird ein Konzept entwickelt, das als Ansatz dient, keramische Abfälle innerhalb der Produktionskette einer Industrie weiter zu verwerten. Parallel zu verschiedenen Fliesenformen wird ein Zubehörset bestehend aus Spiegelhalter, Becher und Seifenschale entworfen. Darüber hinaus werden Vasen aus Toilettenformen entwickelt, als Symbol für die Ausweitung des Badezimmers in andere Wohnräume.

- Das Projekt „Crotto Collection“ untersucht den Raum des Badezimmers von der funktionalen Nasszelle bis zum häuslichen Refugium. Trotz ihrer Vielfalt teilen Baderäume ein zentrales, funktionales Element: die Sanitärkeramik.

- Beschreibung (en)

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

This fact gives rise to the project, which deals with the design possibilities of translating fired sanitary ceramics into a new material. In collaboration with Geberit GmbH, material properties and usability are being investigated. Based on the research results, a design concept is developed that serves as an approach to translate ceramic waste within the production chain of an industry. Parallel to different shapes of tiles, an accessory set consisting of a mirror holder, a tumbler and a soap dish is created. In addition, vases are designed from toilet forms, as a symbol of extending the bathroom space into other living spaces.

- The project “Crotto Collection” examines the bathroom space from the functional wet room to the domestic refuge. Despite their variety, bathrooms all serve a common purpose. The central component of any bathroom is the sanitary ceramics.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 24.04.2024

- Material

- Abmessungen

- Die Objekte sind als Set zu sehen: 1 Set beinhaltet drei Teile: Maße Set gesamt: 200mm x 200mm x 100mm. Es sind 5 Sets in jeweils einer Farbe – 5 Vasenobjekte: Maße 1 Vase: 150mm x 180mm x 300mm – Materialfliesen: 20 Stück à 40mm x 100mm x 5mm – Farbfliesen: 30 Stück à 100mm x 100mm x 8mm – Gipsformen: 8 Stück

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthof 1

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Crotto Collection

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 08.08.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 22

Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Untertitel

- Film als Kunst, Filmkunst, Film und Kunst

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „‚Ballet Mécanique‘ ist zu einer Zeit entstanden, die als Höhepunkt, und immer wieder auch als Wendepunkt in Légers Malerei verstanden wird. Der Film fügt sich nicht nur in seine künstlerische Konzeption ein, sondern hat diese auch zum Thema. ‚Ballet Mécanique‘ ist ein Manifest, nicht nur für seine Kunst, sondern auch für das Kino. Wie bei seinen Literatenfreunden ist Légers intensive Auseinandersetzung mit dem Kino von einer doppelten Intention geprägt, von deren Hinwendung zu dem jungen Medium als potentiellen Mittel, die eigene Kunst zu reformieren, und vom Entwurf eines neuen Konzepts von Film, der seinerseits durch die gestalterische Intervention von Dichtern und Malern zu seinen eigenen Ausdrucksmitteln findet."

- Beschreibung (en)

- “'Ballet Mécanique' was created at a time that is seen as a high point, and also repeatedly as a turning point, in Léger's painting. The film not only fits into his artistic conception, but also has it as its theme. 'Ballet Mécanique' is a manifesto, not only for his art, but also for cinema. As with his literary friends, Léger's intensive engagement with cinema is characterized by a double intention, by their turn to the young medium as a potential means of reforming their own art, and by the design of a new concept of film, which in turn finds its own means of expression through the creative intervention of poets and painters.”

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- Juli 1997

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Fernand Léger und Ballet Mécanique

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1997 02

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

Die Methode Duchamp – Magritte

- Titel

- Die Methode Duchamp – Magritte

- Untertitel

- Das „Musée d’Art Moderne. Département des Aigles” von Marcel Broodthaers unter dem Aspekt der strategischen Aneignung

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Der Fall Marcel Broodthaers lädt den Rezipienten dazu ein, sich mit dessen Vorläufern auseinanderzusetzen. Nicht etwa, weil dort Geheimnisse aufzudecken wären – im Gegenteil, die broodthaers’schen Galionsfiguren sind in seinem Werk alle namentlich präsentiert –, sondern eher auf Grund der Tatsache, da er es wie kaum ein anderer verstanden hat, sich bestimmter Vorbilder zu bedienen, sprich, sich Teilaspekte aus deren Werken anzueignen und die darin enthaltenen Kerngedanken eigens fortzuschreiben. Dies geschieht auf eine Art und Weise, die es vermag, Hommage und Kritik zu vereinen.”

„Über zwei Doppelseiten hinweg breitet sich im Ausstellungskatalog zur Section des Figures [...] das graphisch aus, was Broodthaers als seine METHODE tituliert. Diese Blätter folgen in direktem Anschluß an das Vorwort, sie markieren den Anfang zu jenem Katalogteil, der sowohl inhaltlich, als auch formal maßgeblich vom Künstler gestaltet worden ist. Bereits die Typographie des Titelworts strahlt – in Majuskel gesetzt – eine hohe Wichtigkeit aus. Wer allerdings ausführliche Erläuterung erwartet hat, wird enttäuscht, es handelt sich vielmehr um eine anspielungsreiche Illustration als um eine schriftliche Erklärung, doch gleichwohl trägt diese Ausführung den Charakter des Manifests.”

- „Der Fall Marcel Broodthaers lädt den Rezipienten dazu ein, sich mit dessen Vorläufern auseinanderzusetzen. Nicht etwa, weil dort Geheimnisse aufzudecken wären – im Gegenteil, die broodthaers’schen Galionsfiguren sind in seinem Werk alle namentlich präsentiert –, sondern eher auf Grund der Tatsache, da er es wie kaum ein anderer verstanden hat, sich bestimmter Vorbilder zu bedienen, sprich, sich Teilaspekte aus deren Werken anzueignen und die darin enthaltenen Kerngedanken eigens fortzuschreiben. Dies geschieht auf eine Art und Weise, die es vermag, Hommage und Kritik zu vereinen.”

- Beschreibung (en)

- "The case of Marcel Broodthaers invites the recipient to engage with his precursors. Not because there are secrets to be uncovered there - on the contrary, Broodthaers' figureheads are all presented by name in his work - but rather due to the fact that he understood better than almost anyone else how to make use of certain role models, i.e. to appropriate partial aspects from their works and to continue the core ideas contained therein in his own way. This is done in a way that manages to combine homage and criticism."

"Over two double-page spreads in the exhibition catalogue for Section des Figures [...] Broodthaers' METHOD is presented graphically. These pages follow directly after the preface and mark the beginning of the section of the catalogue that was designed by the artist both in terms of content and form. Even the typography of the title word - set in majuscule - radiates great importance. However, anyone expecting a detailed explanation will be disappointed; it is more of an allusive illustration than a written explanation, but this version nevertheless has the character of a manifesto."

- "The case of Marcel Broodthaers invites the recipient to engage with his precursors. Not because there are secrets to be uncovered there - on the contrary, Broodthaers' figureheads are all presented by name in his work - but rather due to the fact that he understood better than almost anyone else how to make use of certain role models, i.e. to appropriate partial aspects from their works and to continue the core ideas contained therein in his own way. This is done in a way that manages to combine homage and criticism."

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- November 2010

- Sprache

- Ort: Institution

- Titel

- Die Methode Duchamp – Magritte

- Semester

- Archiv-Signatur

- HfG HS 2010 09

- Externes Archiv

- Importiert am

- 10.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2