Andreas Müller

| Name | Andreas Müller |

17 Inhalte

- Seite 1 von 2

MAS 002

- Titel

- MAS 002

- Untertitel

- Stanisław Zamecznik

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die zweite Ausgabe von ‚Materialien für Ausstellungsdesign & Szenografie’ zeigt das Werk des polnischen Architekten Stanisław Zamecznik (1909-71), der fast ausschließlich als Ausstellungsgestalter gearbeitet hat und damit eine wichtige Position in der polnischen Nachkriegsmoderne formulierte. Als Ausstellungsdesigner bewegte er sich am Rand der Architekturprofession und wusste die dort auffindbaren Freiräume für radikale gestalterische Experimente zu nutzen. Im Werk von Zamecznik überschneiden sich einige wichtige Diskurse der Nachkriegszeit: Die Infragestellung des Funktionalismus in der Architektur, die Öffnung zu freieren Formen und Alltagspraxen der Menschen, die Verschmelzung von Skulptur und Malerei zu Rauminstallationen und die damit verbundene aktive Rolle der Betrachter.

- Beschreibung (en)

- The second edition of "Materials for Exhibition Design & Scenography" presents the work of Polish architect Stanisław Zamecznik (1909-71), who worked almost exclusively as an exhibition designer and thus formulated an important position in Polish post-war modernism. As an exhibition designer, he worked on the fringes of the architectural profession and knew how to use the freedom found there for radical design experiments. Several important discourses of the post-war period overlap in Zamecznik's work: the questioning of functionalism in architecture, the opening up to freer forms and people's everyday practices, the merging of sculpture and painting into spatial installations and the associated active role of the viewer.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- DinA 4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 2: Stanisław Zamecznik

76 Seiten

527 Abb., s/w.

Cover: Bas Princen & Office KGDVS, „Wall Pavilion“, Installation auf der Architekturbiennale Shenzhen, 2012. Pavillon aus Backsteinmauerwerk mit drei großformatigen Fotografien einer antiken Mauer um den Ägyptischen Tempel von Dendera.

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 2: Stanisław Zamecznik

- Titel

- MAS 002

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

MAS 001

- Titel

- MAS 001

- Untertitel

- Judith Barry

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

Die erste Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign & Szenografie" beschäftigt sich mit Ausstellungsdesign als einer künstlerischen Praxis, die in den 1980er Jahren verstärkt sowohl von Künstlern als auch von Architekten und Designern als eigene Ausdrucksform in Anspruch genommen wurde. Ein Interview mit der amerikanischen Künstlerin Judith Barry beschreibt, wie in der politisierten Kunst der 1980er Jahre auf Design zurückgegriffen wurde. Helmut analysiert das komplizierte, historische Verhältnis von künstlerischer und gestalterischer Arbeit und geht der Frage nach inwieweit der sozialreformerische Anspruch von Design erneut zum Ausgangspunkt sowohl von kritischer als auch von künstlerischer Praxis werden kann.

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

- Beschreibung (en)

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

The first issue of "Materials for Exhibition Design & Scenography" deals with exhibition design as an artistic practice that was increasingly used by artists as well as architects and designers as their own form of expression in the 1980s. An interview with the American artist Judith Barry describes how design was used in the politicized art of the 1980s. Helmut analyzes the complicated historical relationship between artistic and creative work and explores the question of the extent to which the social reformist aspirations of design have once again become the starting point for both critical and creative work.

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- DIN A4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

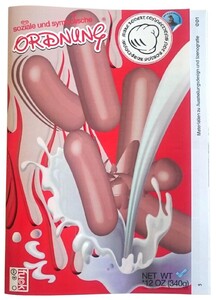

- Heft 1: Judith Barry

40 Seiten

32 Abb., farbig & s/w.

Cover: Lotte Meret Effinger, 2015

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 1: Judith Barry

- Titel

- MAS 001

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 27.04.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

DGTF-Konferenz 2018

- Titel

- DGTF-Konferenz 2018

- Titel (en)

- Matters of Communication

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- 15th annual meeting of the German Society for Design Theory and Research

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ob Raum, Bild, Text, Objekt oder System – Gestaltung ist immer auch Kommunikation. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Radikalisierung, Segmentierung und Polemisierung von gesellschaftlichen Diskursen erscheint das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation heute brisanter denn je. Es entstehen immer neue Kommunikationsmedien, -kanäle, -räume und -systeme. Maschinen, Objekte, ja ganze Umgebungen werden zu eigenständigen Akteuren die mit uns kommunizieren und auf diversen medialen Ebenen in Interaktion treten. Wie sind die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und Wirkungszusammenhänge gestalteter Kommunikation heute zu verorten? Welche Begriffe sind notwendig um das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation aus heutiger Sicht zu konzeptualisieren?

Die Konferenz “Matters of Communication” schafft einen Raum der Auseinandersetzung darüber wie Kommunikation heute gestaltet wird, und wie Gestaltung heute kommuniziert.

Was sind richtungsweisende Ansätze und Methoden einer gestalterischen Forschung in Bezug auf die Kommunikation mittels, und innerhalb zeitgenössischer Ausdrucksformen, sowie kultureller und wirtschaftlicher Produktion? Wie reflektieren Forschungsprojekte die “Matters of Communication”, also die Form und Materialität gestalteter Kommunikation, und deren Rolle bei der Entstehung von Zuschreibungen und Interpretationszusammenhängen? Welche Rolle spielt Designforschung bei der Entwicklung von relevanten Fragestellungen und Lösungsansätzen? Wie findet Theoriebildung und eine Übersetzung in Lehre und Praxis statt?

PROGRAMM

Das Programm besteht aus Vorträgen, Diskussionen und Workshops, die in vier Themengebiete gefasst sind:

Sprache und Bild (auf Deutsch) Die Gestaltung von Kommunikation bewegt sich seit jeher zwischen den eher denotativen Qualitäten des geschriebenen Wortes und dem größeren konnotativen Freiraum des Bildes. Je nach gestalterischer Auffassung dient die visuelle Gestaltung der Unterstützung des Kommunikationsflusses, oder sprengt mit expressivem Gestus gewohnte visuelle Darstellungsformen. Wie wird Kommunikation in Sprache und Bild heute gestaltet, wahrgenommen/rezipiert und interpretiert? Was sind Einflussfaktoren, die auf die Gestaltung von visueller Kommunikation einwirken? Welchen Einfluss nimmt die visuelle Kommunikation auf herrschende gesellschaftliche Diskurse?

Raum und Inszenierung (auf Englisch) Von Unorten über Nutzbauten bis zu narrativen Erlebnisräumen, vom physikalischen Gebäude über augmentierte Hybridwelten bis zur virtuellen Realität – Räumlichkeit präsentiert sich vielschichtiger denn je. Wie funktionieren zeitgenössische Räume als Kommunikationsschnittstellen? Wie wird mit der Gestaltung dieser Räume argumentiert, erzählt und vermittelt? Welche Rolle spielt die Simulation als eine spezifische Ausdrucksform im Kontext wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen?

Objekt und Interaktion (auf Deutsch) Gestaltete Objekte sind sowohl eine Kombination aus Material, Funktion und Ästhetik als auch eine Schnittstelle in komplexen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wie wird die Kommunikation zwischen Objekten und Menschen, sowie zwischen Menschen mittels Objekten, heute gestaltet? Wie kommunizieren diese Objekte in Bezug auf ihre Stellung in wirtschaftlichen und ökologischen Kreisläufen? Welche Rolle spielt die Materialität bzw. die Immaterialität in Bezug auf die kommunikativen Fähigkeiten von Objekten?

Gesellschaft und System (auf Englisch) Komplexe Systeme wie Computer, Unternehmen oder Gesellschaften basieren auf dem ständigen Austausch von Stoffen, Energien, Symbolen und sind dadurch per se kommunikative Systeme. Wie werden solche Systeme gestaltet? Wie geht Gestaltung mit verschiedenen Anspruchsgruppen in diesen Systemen um? Was bedeutet gute Kommunikation in einem System, und wie werden Reibung und Konflikt als produktive Kräfte genutzt?

- Ob Raum, Bild, Text, Objekt oder System – Gestaltung ist immer auch Kommunikation. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Radikalisierung, Segmentierung und Polemisierung von gesellschaftlichen Diskursen erscheint das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation heute brisanter denn je. Es entstehen immer neue Kommunikationsmedien, -kanäle, -räume und -systeme. Maschinen, Objekte, ja ganze Umgebungen werden zu eigenständigen Akteuren die mit uns kommunizieren und auf diversen medialen Ebenen in Interaktion treten. Wie sind die Kontexte, Möglichkeitsbedingungen und Wirkungszusammenhänge gestalteter Kommunikation heute zu verorten? Welche Begriffe sind notwendig um das Verhältnis von Gestaltung und Kommunikation aus heutiger Sicht zu konzeptualisieren?

- Beschreibung (en)

- Whether space, image, text, object or system – design is always also communication. Against the backdrop of increasing radicalization, segmentation and polemization of social discourses, the relationship between design and communication seems more volatile today than ever. New communications media, channels, spaces and systems are constantly emerging. Machines, objects, even entire environments become independent actors that communicate with us and interact on various media levels. How can we sound out the contexts, the conditions that lead to possibility and the interdependencies of impact with regard to designed communication? What concepts are needed to conceptualize the relationship between design and communication from a present-day point of view?

The DGTF conference “Matters of Communication” creates a space for discussion about how communication is designed today and how design is communicated today. What are the pioneering approaches and methods of design research in relation to communication through and within contemporary forms of expression, as well as cultural and economic production? How do research projects reflect “Matters of Communication”, i.e. the form and materiality of designed communication, and their role in the emergence of attributions and interpretation contexts? What is the role that design research plays in the development of relevant questions and solutions? How is theory formation and translation into teaching and practice carried out?

PROGRAM

The program consists of lectures, discussions and workshops grouped into four thematic areas:

Language and Image (in German) The design of communication has always moved between the more denotative qualities of the written word and the greater connotative freedom of the image. Depending on the creative conception, the visual design serves to support the flow of communication or, with an expressive gesture, breaks with the usual forms of visual representation. How is communication in language and image designed, perceived/received and interpreted today? What are the factors that influence the design of visual communication? What influence does visual communication have on prevailing social discourses?

Space and staging (in English) From non-places to utility buildings to narrative experience spaces, from physical buildings to augmented hybrid worlds to virtual reality - spatiality is more complex than ever. How do contemporary spaces function as communication interfaces? How is the design of these spaces used to argue, narrate and communicate? What role does simulation play as a specific form of expression in the context of economic and social issues?

Object and Interaction (in German) Designed objects are a combination of material, function and aesthetics as well as an interface in complex technological, economic and social contexts. How is communication between objects and people, and between people and objects, organized today? How do these objects communicate in relation to their position in economic and ecological cycles? What role does materiality or immateriality play in relation to the communicative abilities of objects?

Society and system Complex systems such as computers, companies or societies are based on the constant exchange of materials, energies and symbols and are therefore communicative systems per se. How are such systems designed? How does design deal with different stakeholder groups in these systems? What does good communication mean in a system, and how are friction and conflict used as productive forces?

- Whether space, image, text, object or system – design is always also communication. Against the backdrop of increasing radicalization, segmentation and polemization of social discourses, the relationship between design and communication seems more volatile today than ever. New communications media, channels, spaces and systems are constantly emerging. Machines, objects, even entire environments become independent actors that communicate with us and interact on various media levels. How can we sound out the contexts, the conditions that lead to possibility and the interdependencies of impact with regard to designed communication? What concepts are needed to conceptualize the relationship between design and communication from a present-day point of view?

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 16.11.2018 - 18.11.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Lichthöfe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Bemerkungen

- Graphik-Design: Lena Haselmann and Catharina Grözinger, © DGTF

- Graphik-Design: Lena Haselmann and Catharina Grözinger, © DGTF

- Titel

- DGTF-Konferenz 2018

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 21.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8

Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Titel (en)

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Autor/in

- Beschreibung (de)

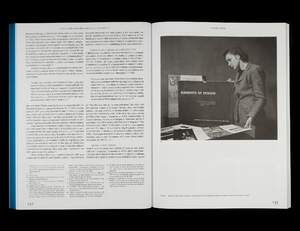

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Ein umfangreich kommentierter Reprint des Manual of Travelling Exhibitions soll zum einen die historische Quelle kontextualisieren und kritisch hinterfragen, zum anderen verschiedene Formen der Aktualisierung aufzeigen. Dabei sind die Inhalte des „Manual“ ebenso bedeutsam wie seine immanenten Fehlstellen, die Buchgestaltung oder die fotografische Logik der Abbildungen.

- Das 1953 von der UNESCO herausgegebene Manual of Travelling Exhibitions ist ein Handbuch zur Organisation von Wanderausstellungen. An Museen und andere öffentliche Institutionen gerichtet, formuliert es eine Grammatik des Ausstellens: von organisatorischen Fragen bis zum Ausstellungsdesign. Das „Manual“ liest sich aus heutiger Sicht wie ein Manifest einer noch ungebrochenen Moderne der unmittelbaren Nachkriegszeit.

- Beschreibung (en)

- The Manual of Travelling Exhibitions published by UNESCO in 1953 is a handbook on organizing touring exhibitions. Aimed at museums and other public institutions, it formulates a “grammar” of how to exhibit, ranging from organizational questions to reflections on exhibition design. From today’s perspective the manual reads like the manifesto of a modernity whose continuity was still unbroken in the immediate post-war period. This extensively annotated reprint of the Manual of Travelling Exhibitions is intended, on the one hand, to contextualize and critically examine the historical source and, on the other, to show different ways of updating it. The contents of the manual share the same importance as the inherent gaps it contains, the book’s design, and the photographic logic of the images.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- November 2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Abmessungen

- 23,5 x 31 cm

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Bemerkungen

- 247 Seiten

Reproduktion des Originals und 20 weitere Abbildungen

fadengeheftete Broschur

ISBN: 9783959051361

Spector Books

Designer: Lena Thomaka, Johannes Hucht

Text: Martin Beck, Clémentine Deliss, Kurt Eckert, Jochen Eisenbrand, Rike Franke, Helene Hermann, Lydia Kähny, Tina Köhler, Moritz Küng, Sophie Lichtenberg, Jonathan Maho, Vanessa Joan Müller, Andreas Müller, Jennifer Tobias, Gitte Villesen, Nader Vossoughian, Florian Walzel, Grant Watson, Joanna Weddell, Maxim Weirich, Aaron Werbick

Herausgebende: Andreas Müller, Lydia Kähny, Sophie Lichtenberg, Aaron Werbick, Maxim Weirich

- 247 Seiten

- Titel

- Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO 1953

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Archiv-Signatur

- Externes Archiv

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 9

Emin

- Titel

- Emin

- Titel (en)

- Emin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Ebru Inanc bewegte sich 10 Tage lang außerhalb touristischer Orte der Stadt Istanbul. In diesen zehn Tagen lernte sie nach eigener Aussage das „wahre Gesicht“ Istanbuls kennen. Aus dieser kleinen Reise ist eine Videocollage der Stadt entstanden, die einen sehr persönlichen Eindruck der momentanen Situation im Land gibt. Im Zentrum stehen dabei die Gedanken der Menschen, die Inanc interviewt – Der Taxifahrer, der sein Studium aus familiären Gründen frühzeitig beenden musste, der Ingenieur, der eigentlich aus einem kleinem Dorf kommt und durch ein Stipendium die Möglichkeit erlangt hat, zu studieren, die Frau, die mit dem Gedanken spielt, Istanbul zu verlassen, es aber nicht übers Herz bringt, der Kostümverleiher, der erst zur Ruhe kommt, wenn er Istanbul abends verlässt, aber trotzdem jeden Morgen in die Stadt zurückkehrt. Die Türkei befindet sich momentan in einer diffusen Situation. Niemand weiß genau, wie es zu dieser kommen konnte, wie es weitergeht, ob es weitergeht oder wann es weitergeht. Das ständige Hin und Her, das ständige Vor und Zurück spiegelt sich nicht nur in den Aussagen der Bewohner Istanbuls, sondern auch im Stadtbild. Der Stau, die Dichte und die Hektik der Stadt bringen die Menschen an ihre Grenzen und trotzdem können sie sich nicht vollkommen von ihr abwenden. Der Stillstand taucht als wiederkehrendes Element in der Arbeit Inancs häufig auf. Die Zukunft bleibt ungewiss.

- Beschreibung (en)

- Ebru Inanc traveled for ten days outside of the touristic places of the city of Istanbul. In her own words, she got to know the “true face” of the city, and from it, a video collage was created, revealing a very personal impression of the current situation of the country. It focusses on the thoughts of the people she interviews; the taxi driver who had to cut his studies short out of family reasons, the engineer who comes from a small village but had obtained a scholarship in order to be able to study, the woman who is toying with the idea of leaving Istanbul but cannot bring herself to do it, the person who rents costumes, who can only relax when he leaves the city but returns anyway every morning. Turkey finds itself currently in a foggy situation. Nobody knows exactly how it could have come to this, or if, when and how it should go on. The constant back and forth is mirrored not only in statements of the residents of Istanbul, but also in the image of the city. The build-ups, the density, and the frenzy of the city drives people to their limits and yet they cannot turn away from it. The standstill emerges as a recurring element of Inanc’s work. The future remains uncertain.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- WS 2016/17

- Sprache

- Titel

- Emin

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 20.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 0

- Set enthält

- 0 8