"DE - Deutschland"

| Begriff | DE - Deutschland |

| Beschreibung | Deutschland - DE - 🇩🇪 |

| URL | |

| Metakey | ISO-Ländercode (creative_work:iso_country_code) |

| Typ | Country |

| Vokabular | Werk |

6 Inhalte

Filter werden geladen

- Seite 1 von 1

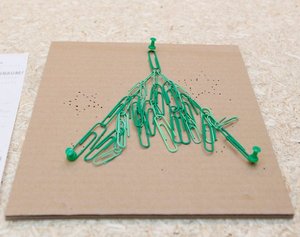

Oh Tannenbaum!

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Titel (en)

- Oh Tannenbaum!

- Untertitel

- Designers Christmas Trees

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

Der Titel der Ausstellung drückt in seiner Schreibweise sowohl die be- bis entgeisterte Betrachtung der Exponate als auch die be- bis entgeisterte gestalterische Annäherung an das Thema aus. Ob begeisternd, bestürzend oder belächelt – jedes einzelne Exponat zeugt von einem ganz eigenen Bild des jeweiligen Gestalters vom Weihnachtsbaum, das mal mehr, mal weniger mit dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaums korrespondiert.

Kaum ein anderes Objekt bietet hier so viel Spielraum, zeigt so viel Potential: Das Nebeneinander des einerseits so Speziellen, des eindeutigen und verbreiteten Bilds – ein in grüne Nadeln, (rote) Kugeln und (weiße) Kerzen gewandeter Kegel – und des andererseits so viel Allgemeines implizierenden Symbols macht den Weihnachtsbaum zu einem solch besonderen Objekt.

Er ist heidnisch und christlich, er steht im Super- und auf dem Weihnachtsmarkt, steht für Fruchtbarkeit und Kommerz, im Wohnzimmer und auf dem Marktplatz – in Stockholm und Kapstadt, Miami und Peking – und bietet aus verschiedensten Positionen und Blickwinkeln entsprechend unterschiedliche Gesichter.

Dass dieser Baum in all den religiösen, profankulturellen, kommerziellen, formalen, historischen, familiären, sozialen und sonstigen Böden Wurzeln schlagen konnte und aus all diesen doch zu einer so eindeutigen und unverwechselbar immergrünen Ikone wuchs, scheint den Gestaltern so viele Ansatzpunkte zu Idealisierung, Ironisierung, Kritik, Collage, Persiflage, Hinterfragung, Überzeichnung, Verballhornung oder sonstiger Gestaltung zu bieten.

Vielleicht entlocken Ihnen die Motive ja auch ein entzücktes "Oh Ja!", das ein oder andere "Oh je" und vielleicht auch so manches "Oh nein!"...

Fröhliches Betrachten!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- Die Ausstellung »Oh Tannenbaum« spielt mit dem Symbol, dem allgemeinen Bild des Weihnachtsbaumes: Sie zeigt Exponate, die sich teils weit entfernt von der gängigen Vorstellung des Tannenbaums befinden und doch immer auf unterschiedlichste Art auf sie verweisen.

- Beschreibung (en)

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

The unusual spelling in the title of the exhibition – “Oh” rather than the conventional “O” Tannenbaum – is intended to convey both the range of possible reactions to the works on show – from enthusiastic approval to bemused consternation – and the equally diverse creative approaches to the chosen theme. Whether it elicits a smile of amusement, an appreciative nod or a shocked gasp, each exhibit reflects its creator’s personal vision of the Christmas tree, which may or may not correspond to the standard image of this object.

Few other objects offer as much scope for interpretation or have such evocative potential as the Christmas tree. The combination of the specific and the universal is what makes it so unique – on the one hand there is the classic image of a cone-shaped object clad in green needles, (red) baubles and (white) candles, and on the other is the widespread recognition and value of this symbol.

The Christmas tree is both pagan and Christian; it can be found in supermarkets and at winter fairs; it represents fertility and commerce; it is put on display in living rooms and on public squares from Stockholm to Cape Town, Miami to Beijing – and takes on a new appearance from every different angle.

The fact that this tree has put down roots in all these different religious, secular, commercial, formal, historical, familial, social and other traditions, yet has still managed to grow into such an unmistakable evergreen icon, provides many valuable starting points for idealizing, ironic, critical, collaged, satirical, challenging, exaggerating, parodying and other individual forms of interpretation.

Now all that remains to be seen is which interpretations among those presented here will make you respond with a delighted “Oh yes!”, the occasional “Oh dear” and even the odd “Oh no!”...

Happy viewing!

Johannes Marmon & Johannes Müller

- The exhibition »Oh Tannenbaum« plays with the iconic symbol of the Christmas tree. Although some of the contributions are far removed from the popular notion of what this tree looks like, each refers to the traditional image in its own way.

- Typ des Projekts/Werks

- Datierung

- 2004 / 2013

- Ort

- Hochschule für Gestaltung

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Oh Tannenbaum!

- Importiert am

- 03.07.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 45

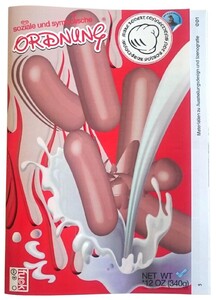

MAS 001

- Titel

- MAS 001

- Untertitel

- Judith Barry

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

Die erste Ausgabe von "Materialien für Ausstellungsdesign & Szenografie" beschäftigt sich mit Ausstellungsdesign als einer künstlerischen Praxis, die in den 1980er Jahren verstärkt sowohl von Künstlern als auch von Architekten und Designern als eigene Ausdrucksform in Anspruch genommen wurde. Ein Interview mit der amerikanischen Künstlerin Judith Barry beschreibt, wie in der politisierten Kunst der 1980er Jahre auf Design zurückgegriffen wurde. Helmut analysiert das komplizierte, historische Verhältnis von künstlerischer und gestalterischer Arbeit und geht der Frage nach inwieweit der sozialreformerische Anspruch von Design erneut zum Ausgangspunkt sowohl von kritischer als auch von künstlerischer Praxis werden kann.

- "Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie" ist eine neue Publikationsreihe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG Karlsruhe. Sie setzt sich mit der Gestaltung von narrativen Räumen als kritischer Designpraxis auseinander. Materialien zu Ausstellungsdesign und Szenografie ist als fortlaufende Materialsammlung angelegt, in der Beiträge zu Diskussionen in unserem Fachgebiet zusammengetragen und zugänglich gemacht werden. Wir betrachten die einzelnen Ausgaben als Ausstellungsräume und die bedruckten Seiten als Displays. Dabei geht es uns nicht vorrangig um die Produktion neuer Beiträge sondern um bestehende Materialien, die durch ihre Auswahl, Kombination, Kontextualisierung oder Kommentierung, sowie ihre gestaltete Darstellung in Printform neue Zusammenhänge und Perspektiven herstellen.

- Beschreibung (en)

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

The first issue of "Materials for Exhibition Design & Scenography" deals with exhibition design as an artistic practice that was increasingly used by artists as well as architects and designers as their own form of expression in the 1980s. An interview with the American artist Judith Barry describes how design was used in the politicized art of the 1980s. Helmut analyzes the complicated historical relationship between artistic and creative work and explores the question of the extent to which the social reformist aspirations of design have once again become the starting point for both critical and creative work.

- "Materials on Exhibition Design and Scenography" is a new publication series from the department of Exhibition Design and Scenography at the HfG Karlsruhe. It deals with the design of narrative spaces as a critical design practice. "Materials on Exhibition Design and Scenography" is designed as an ongoing collection of material in which contributions to discussions in our field are compiled and made accessible. We view the individual issues as exhibition spaces and the printed pages as displays. We are not primarily concerned with the production of new contributions, but rather with existing materials that create new contexts and perspectives through their selection, combination, contextualization or commentary, as well as their designed presentation in print form.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Abmessungen

- DIN A4

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Heft 1: Judith Barry

40 Seiten

32 Abb., farbig & s/w.

Cover: Lotte Meret Effinger, 2015

Grafik Credits: Johannes Hucht, Yannick Nuss

Bestellung unter mas@hfg-karlsruhe.de

- Heft 1: Judith Barry

- Titel

- MAS 001

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 27.04.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 4

Critical Zones: An open laboratory exhibition at HfG

- Titel

- Critical Zones: An open laboratory exhibition at HfG

- Autor/in

- Beschreibung (en)

- “Critical Zones”: Developing concepts and approaches for grasping the New Climatic Regime (Bruno Latour), that is the transformations in the relations of humans to their “terrestrial” conditions of existence. – The seminar series of Bruno Latour at HfG analyses these transformations as epistemic breaks and shifts of knowledge by drawing an analogy to the scientific revolution in the 17th century, where, after a crisis of former sound knowledge, new epistemic systems, representations and narrations in art, science, and religion had to be constructed and reintegrated into new dispositifs of knowledge. The project tackles an important aesthetic question, which overpasses simple forms of illustration of knowledge: How central is the imaginary capacity of the arts in constructing representations and narrations that are depictions and “generators” of new knowledge systems and therefore vital means of cultural change?

The exhibition at HfG in November will display some preliminary results of the projects developed by the seminar participants. It presents an opportunity to discuss – in a mode of work-in-progress – research questions, aesthetic approaches and epistemic experiments with colleagues and students of HfG and ZKM.

Opening: Nov 7, 19:00; duration: Nov 8, 10:00-19:00, Nov 9, 10:00-15:00

HfG, mittlere Lichtbrücke

- “Critical Zones”: Developing concepts and approaches for grasping the New Climatic Regime (Bruno Latour), that is the transformations in the relations of humans to their “terrestrial” conditions of existence. – The seminar series of Bruno Latour at HfG analyses these transformations as epistemic breaks and shifts of knowledge by drawing an analogy to the scientific revolution in the 17th century, where, after a crisis of former sound knowledge, new epistemic systems, representations and narrations in art, science, and religion had to be constructed and reintegrated into new dispositifs of knowledge. The project tackles an important aesthetic question, which overpasses simple forms of illustration of knowledge: How central is the imaginary capacity of the arts in constructing representations and narrations that are depictions and “generators” of new knowledge systems and therefore vital means of cultural change?

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 07.11.2018 - 09.11.2018

- Mitwirkende

- Ort

- Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Critical Zones: An open laboratory exhibition at HfG

- Projektleiter/in

- Semester

- Importiert am

- 17.01.2019

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 8

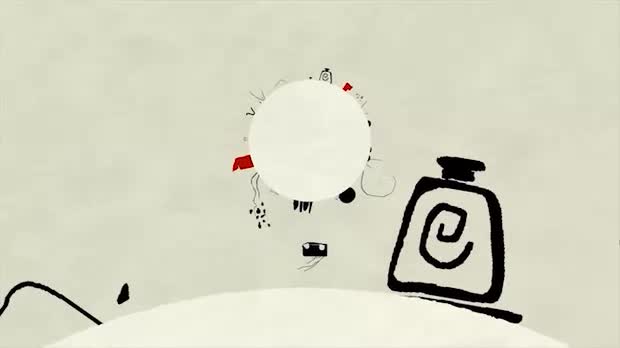

Oriaru

- Titel

- Oriaru

- Titel (en)

- Oriaru

- Untertitel

- Code For Culture

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Eine Runde Welt, auf welcher ein kleines schwarzes Wesen zu sehen ist. Es lässt sich nach Rechts und Links bewegen und mit fortschreitendem Spiel wird die Welt farbenfroher und füllt sich mit abstrakten, sich bewegenden Formen.

Hierbei handelt es sich um ein Serious Game, das im Rahmen des Code for Culture in Stuttgart entsatnden ist, ein Projekt der Open Culture BW der MFG Innovationsagentur Medien- und Kreativwirtschaft. Dabei wurde Oriaru mit dem Preis für bestes Design ausgezeichnet.

Das Kunstmuseum in Stuttgart hatte zu diesem Zeitpunkt eine Ausstellung des entarteten Künstlers Willi Baumeister, zu welcher das Serious Game Oriaru umgesetzt wurde.

Dabei wurde der Versuch unternommen ein Spiel zu entwickeln, das den Besucher selbst das Kreieren und Erleben dieser Kunst von Willi Baumeister ermöglichen sollte. Die (kindliche) Verspieltheit, die in seiner Kunst zu erleben ist, wurde versucht mit der Spielmechanik und der visuellen Umsetzung an den Besucher weiterzugeben.

Dieses serious Game ist in Zusammenarbeit mit Phuoc Thao Le (Graphic- und Level-Design), Eric Beckmann (Sound-Design und SFX), Andre Wruszczak (Code und Level-Design) und Vincent Peter (Level-Design und SFX) entstanden.

- Eine Runde Welt, auf welcher ein kleines schwarzes Wesen zu sehen ist. Es lässt sich nach Rechts und Links bewegen und mit fortschreitendem Spiel wird die Welt farbenfroher und füllt sich mit abstrakten, sich bewegenden Formen.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Material

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Internetlinks

- Titel

- Oriaru

- Urheberrechtshinweis

- Sebastian Finzenhagen

- Importiert am

- 19.12.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

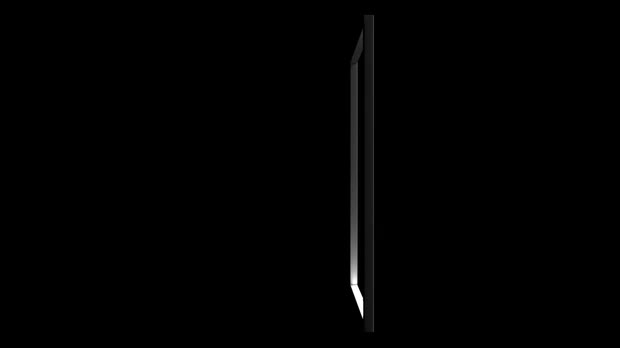

Go Turmberg

- Titel

- Go Turmberg

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In dieser Arbeit wurde sich mit der Geschichte von Aussichtstürmen (wie dem Turmberg) beschäftigt. Sie dienten als Ausguck, als Beobachtungsplattform um sich nähernde, gegnerische Armeen rechtzeitig

entdecken und mit Hilfe einer Alarmkanone die Menschen vor der drohenden Gefahr warnen zu können. Solche Türme sind Zeugen von Menschen, von Kämpfen, von Einnahmen, von Zerstörung, von Wiederaufbau, von Leben und Tod.

In dieser Arbeit wurde der Fokus auf das Zyklische eines solchen Konstruktes gelegt. Der Aufbau, das Gedeihen, der Kampf, die Zerstörung, der Wiederaufbau, das Gedeihen, der Kampf, die Zerstörung, der Wiederaufbau...

Der Animationsfilm wurde mit einem Beamer und Lautsprechern audiovisuell auf das Gesetein des Turmbergs oberhalb eines Brunnens projeziert.

- In dieser Arbeit wurde sich mit der Geschichte von Aussichtstürmen (wie dem Turmberg) beschäftigt. Sie dienten als Ausguck, als Beobachtungsplattform um sich nähernde, gegnerische Armeen rechtzeitig

- Typ des Projekts/Werks

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Projektion

- Ort

- Turmberg

- Stadt

- Land

- Titel

- Go Turmberg

- Importiert am

- 19.12.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

Vakna

- Titel

- Vakna

- Titel (en)

- Vakna

- Untertitel

- Der menschliche Körper. Das Wiederentdecken. Das Akzeptieren. Das Erwachen

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der menschliche Körper.

Das Wiederentdecken.

Das Akzeptieren.

Das Erwachen.

Diese Gedanken sind der Beginn des Spiels Vakna, einer Gedankenwelt, die sich mit der Wahrnehmung und der Akzeptanz des unbekleideten menschlichen Körpers befasst und dadurch gesellschaftliche Einflüsse hinterfragt.

In dieser Gedankenwelt ist es dem/der Spieler/in möglich durch auffindbare Fragen und Aussagen mehr über sich selbst, die eigene Wahrnehmung, das eigene Verhalten, die eigene Moral und die eigenen rituellen Gedankengänge den menschlichen Körper betreffend herauszufinden.

Die Gedankenwelt Vakna erwacht gemeinsam mit der spielenden Person, welche vielleicht beginnt die eigene Wahrnehmung, das eigene Verhalten, die eigene Moral und die eigenen rituellen Gedankengänge den menschlichen Körper betreffend zu hinterfragen, für sich selbst und gegenüber anderen Menschen neu zu ordnen oder zu verändern.

Am Ende dieses Spiels hat jede Person für sich selbst zu entscheiden, ob das Wiedererwachen des Körpers und damit verbundene „Neu-Erleben“ der Welt ausprobiert oder gelebt werden möchte.

Auch sind die Fragen zu beantworten, wie mit der neugewonnen Akzeptanz und Wiederentdeckung umzugehen ist. Doch hat die spielende Person bei dieser Entscheidung sich nicht dem Spiel gegenüber zu verantworten, sondern sich selbst und den Mitmenschen der Gesellschaft.

Bei diesem Computerspiel handelt es sich um einen Single-Player im Bereich der Serious- und Educational-Games, das mit Tastatur und Maus gespielt werden kann.

- Der menschliche Körper.

- Beschreibung (en)

- The human Body.

The Rediscovery.

The Accepting.

The Awakening.

These thoughts are the beginning of the game Vakna, a world of thoughts that deals with the perception and acceptance of the human body without clothes, thereby questioning social influences.

In this world of thoughts it is possible for the player to find out more about himself, his own perception, his own behavior, his own morality and his own ritual thoughts concerning the human body through discoverable questions and statements.

Vakna awakens together with the player. The player begins to question the own perception, the own behavior, the own morality and the own ritual thought processes concerning the human body and perhaps to rearrange or change them for themselves and for other people.

At the end of this game, each person has to decide for himself whether the body's reawakening and the „re-experiencing“ of the world would be tried out or lived.

Also, the questions to be answered are how to deal with the newly gained acceptance and rediscovery. But in this decision, the player does not have to answer to the game, but to himself and the fellow human beings of society.

This computer game is a single player in the field of serious and educational games that can be played with a keyboard and a mouse.

- The human Body.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 21.11.2018

- Mitwirkende

- Sprache

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- Computerspiel für Windows

- Abmessungen

- 3D

- Ort

- Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- Vakna

- Importiert am

- 16.11.2018

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 1 21