"HfG Website"

| Begriff | HfG Website |

| Metakey | Freigabe Nutzung HfG (rights:usage_hfg) |

| Typ | Keyword |

| Vokabular | Rechte |

1864 Inhalte

- Seite 1 von 156

finding traces and placing connections - Video

- Titel

- finding traces and placing connections - Video

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Video

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Abgebildete Personen

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - Detailansicht

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

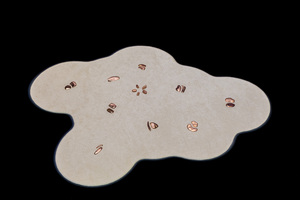

finding traces and placing connections - Teppich

- Titel

- finding traces and placing connections - Teppich

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Teppich

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - Teppich

- Titel

- finding traces and placing connections - Teppich

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Teppich

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - in use detail

- Titel

- finding traces and placing connections - in use detail

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - in use detail

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

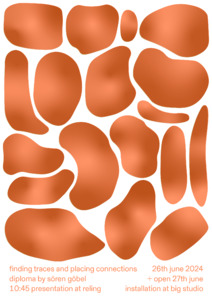

finding traces and placing connections - invitation poster

- Titel

- finding traces and placing connections - invitation poster

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - invitation poster

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 21.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

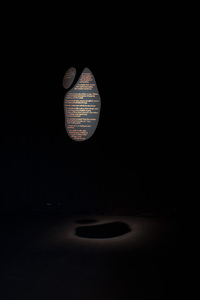

finding traces and placing connections - exhibition text

- Titel

- finding traces and placing connections - exhibition text

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - exhibition text

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Ansicht der gehängten Texttafel, die als Einleitung in die Installation fungiert.

- Medien-Beschreibung (en)

- View of the hanging text, that serves as an introduction to the installation.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - Detailansicht

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - exhibition text

- Titel

- finding traces and placing connections - exhibition text

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - exhibition text

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Medien-Beschreibung

- Ansicht der gehängten Texttafel, die als Einleitung in die Installation fungiert.

- Medien-Beschreibung (en)

- View of the hanging text, that serves as an introduction to the installation.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - Detailansicht

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - Detailansicht

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1

finding traces and placing connections - Detailansicht

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Autor/in

- Schlagworte

- Titel

- finding traces and placing connections - Detailansicht

- Urheberrechtshinweis

- © Sören Göbel

- Freigabe Nutzung HfG

- Medienersteller/in

- Beziehung/Funktion

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 20.01.2025

- Übergeordnete Sets

- 1