"Websites der Fachbereiche"

| Term | Websites der Fachbereiche |

| Metakey | Permission usage HfG (rights:usage_hfg) |

| Type | Keyword |

| Vocabulary | Rights |

1782 Items

- Page 1 of 149

video still 1/5

- Title

- video still 1/5

- Author

- Title

- video still 1/5

- Copyright Notice

- © Josefine Scheu

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 21.06.2025

- Parent sets

- 1

video still 2/5

- Title

- video still 2/5

- Author

- Title

- video still 2/5

- Copyright Notice

- © Josefine Scheu

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 21.06.2025

- Parent sets

- 1

video still 3/5

- Title

- video still 3/5

- Author

- Title

- video still 3/5

- Copyright Notice

- © Josefine Scheu

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 21.06.2025

- Parent sets

- 1

video still 4/5

- Title

- video still 4/5

- Author

- Title

- video still 4/5

- Copyright Notice

- © Josefine Scheu

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 21.06.2025

- Parent sets

- 1

video still 5/5

- Title

- video still 5/5

- Author

- Title

- video still 5/5

- Copyright Notice

- © Josefine Scheu

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 21.06.2025

- Parent sets

- 1

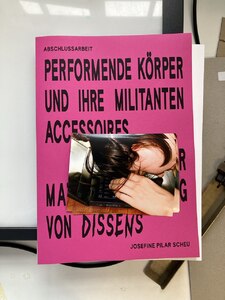

Titelblatt

- Title

- Titelblatt

- Author

- Title

- Titelblatt

- Copyright Notice

- © Josefine Scheu

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 21.06.2025

- Parent sets

- 1

Inhaltsverzeichnis

- Title

- Inhaltsverzeichnis

- Author

- Title

- Inhaltsverzeichnis

- Copyright Notice

- © Josefine Scheu

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 21.06.2025

- Parent sets

- 1

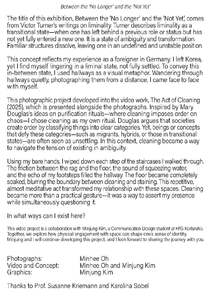

Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Author

- Category

- Type of project / creative work

- Date

- 29.05.2025

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Copyright Notice

- © Minhee Oh

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 29.05.2025

- Parent sets

- 1

Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Author

- Category

- Type of project / creative work

- Date

- 29.05.2025

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Copyright Notice

- © Minhee Oh

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 29.05.2025

- Parent sets

- 1

Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Author

- Category

- Type of project / creative work

- Date

- 29.05.2025

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Copyright Notice

- © Minhee Oh

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 29.05.2025

- Parent sets

- 1

Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Author

- Category

- Type of project / creative work

- Date

- 29.05.2025

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Copyright Notice

- © Minhee Oh

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 29.05.2025

- Parent sets

- 1

Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Author

- Category

- Type of project / creative work

- Date

- 29.05.2025

- Title

- Between the 'No Longer' and the 'Not Yet'

- Copyright Notice

- © Minhee Oh

- Legal protection / Licence

- Permission usage HfG

- Media creator

- Relationship/function

- Projektleiter/in

- Semester

- Program of Study

- Type of graduation project

- Imported on

- 29.05.2025

- Parent sets

- 1