| Beschreibung | - Am Anfang steht nicht die Form, sondern die Haltung. Genau das ist das bewusste und kritische Bewusstsein für den Raum. Was bedeutet es, wenn Architektur verschwindet? Was bleibt übrig, wenn das Nützliche, Sichtbare und Funktionale entfernt wird? Genau an diesem Punkt beginnt der eigentliche reflexive Handlungsspielraum des Künstlers. Anders gesagt: Es öffnet sich ein Denkraum, in dem nach den Bedingungen des Seins gefragt, die wesentlichen Strukturen der Dinge erprobt und noch nicht geformte Möglichkeiten konfrontiert werden. Denn jeder Akt der Entfernung ist ein Akt, der die Bedingungen für latente Bedeutung und Gestalt offenbart. So erscheint im Verschwinden etwas Neues.

In jeder Phase dieser Arbeit spiegelt sich ein bewusster und reflektierender Eingriff wider – eine Art choreografierter Dialog mit Struktur, Erinnerung und Bedeutung. Das Entfernen von Strukturen, das Imaginieren von Kästen, die Transformation des Innenhofs – all diese Eingriffe sind Akte der Erkenntnis und kritische Selbstbefragungen des Raums: „Was bin ich, wenn ich nicht mehr funktioniere?“ Dass Architektur ihre Funktion verliert, bedeutet, dass sie in einen Zustand des Schweigens gerät, in dem sie sich selbst nicht mehr erklären oder zeigen kann. Diese Fragen führen ganz natürlich zu einer weiteren: Wenn Architektur schweigt – wer bringt dann ihre innere Erinnerung und Struktur zum Sprechen?

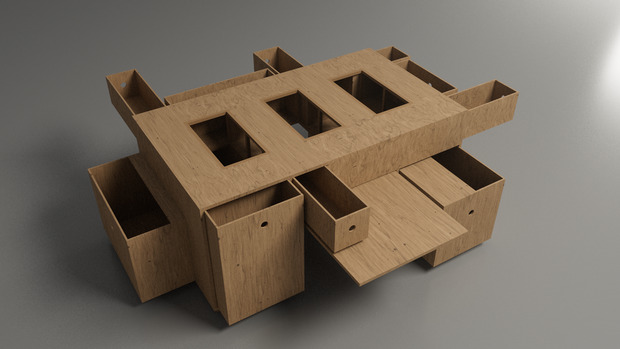

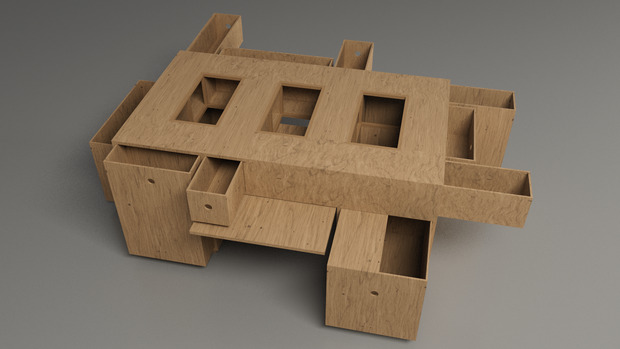

Diese Arbeit basiert auf einer Annahme: Ein Tisch, der einst angefertigt, aber nie ausgestellt wurde, hat lange Zeit im Depot des Museums verbracht. Nun wird dieser Tisch in die Mitte des Ausstellungsraums gebracht – ein symbolischer Akt der Öffnung der in der Struktur versiegelten Erinnerung und des Wiedererscheinens einer verstummten Form. Die Form dieses Tisches verweist jedoch auf die Struktur des Gebäudes, in dem er sich befindet. Mit anderen Worten: Der Tisch ist ein Wesen, das die Erinnerung der Architektur, zu der er gehört, verinnerlicht hat. Indem er aus dem Ursprung geschaffen wurde und in diesen Ursprung zurückkehrt, rechtfertigt der Tisch seine Existenz als bedeutungstragende Entität im Raum.

Den Tisch in die Mitte zu stellen – als Vermittler und Übersetzer der Geschichte – ist keine zufällige Entscheidung. Es ist eine Metapher für die Rückkehr zur Oberfläche, zum Ausdruck, zur Geste der Öffnung. Innerhalb der Struktur, die er widerspiegelt, wird der Tisch zur Schnittstelle zwischen Betrachter und Struktur, zwischen Erinnerung und Gegenwart. Er fordert Handlung – doch jede Handlung ist der Beginn einer Interpretation, die eine potenzielle Erzählung liest, und jede Öffnung ist ein erbetener Dialog.

Wenn Architektur nicht mehr funktioniert, schweigt sie wie eine vergessene Sprache, deren Worte verstummt sind. Doch künstlerisches Eingreifen bringt dieses Schweigen wieder zum Sprechen. Diese Arbeit versteht Architektur als Sprache – eine vergessene, verschüttete, zum Schweigen gebrachte Sprache, die durch das Denken des Künstlers wieder sprechen lernt. Was hier gezeigt wird, ist ein materiell verdichteter Denkprozess. Es ist eine Erzählung, die sich durch Entfernung, Rekonstruktion und symbolische Neueinschreibung entfaltet.

In diesem Sinne ist die Arbeit selbst eine Topologie des Denkens über das Verschwinden – eine künstlerische, selbstreflexive Karte, die erforscht, wie Erinnerung und Struktur, Form und Bedeutung miteinander in Beziehung stehen, wie sie verteilt werden und wie sie wieder zu einer Erzählung verbunden werden. Jede Linie, die sie bildet, ist eine Handlung, und jede Handlung ist ein Satz im inneren Dialog der Form.

|

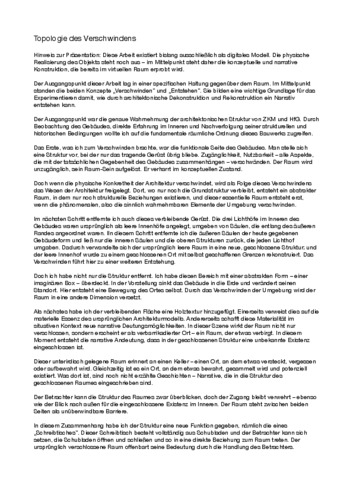

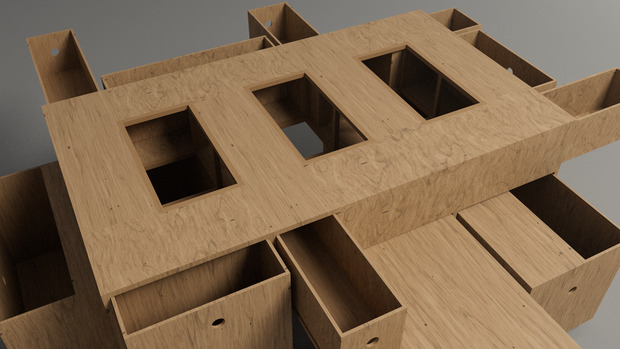

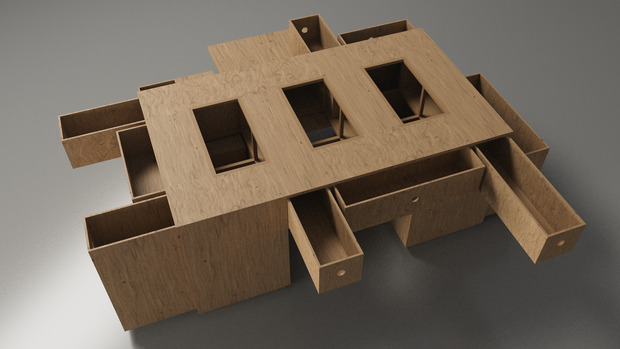

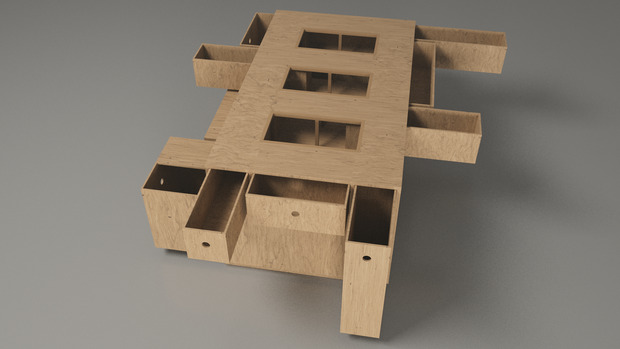

| Ausführliche Beschreibung | - Hinweis zur Präsentation: Diese Arbeit existiert bislang ausschließlich als digitales Modell. Die physische Realisierung des Objekts steht noch aus – im Mittelpunkt steht daher die konzeptuelle und narrative Konstruktion, die bereits im virtuellen Raum erprobt wird.

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit lag in einer spezifischen Haltung gegenüber dem Raum. Im Mittelpunkt standen die beiden Konzepte „Verschwinden“ und „Entstehen“. Sie bilden eine wichtige Grundlage für das Experimentieren damit, wie durch architektonische Dekonstruktion und Rekonstruktion ein Narrativ entstehen kann.

Der Ausgangspunkt war die genaue Wahrnehmung der architektonischen Struktur von ZKM und HfG. Durch Beobachtung des Gebäudes, direkte Erfahrung im Inneren und Nachverfolgung seiner strukturellen und historischen Bedingungen wollte ich auf die fundamentale räumliche Ordnung dieses Bauwerks zugreifen.

Das Erste, was ich zum Verschwinden brachte, war die funktionale Seite des Gebäudes. Man stelle sich eine Struktur vor, bei der nur das tragende Gerüst übrig bliebe. Zugänglichkeit, Nutzbarkeit – alle Aspekte, die mit der tatsächlichen Gegebenheit des Gebäudes zusammenhängen – verschwänden. Der Raum wird unzugänglich, sein Raum-Sein aufgelöst. Er verharrt im konzeptuellen Zustand.

Doch wenn die physische Konkretheit der Architektur verschwindet, wird als Folge dieses Verschwindens das Wesen der Architektur freigelegt. Dort, wo nur noch die Grundstruktur verbleibt, entsteht ein abstrakter Raum, in dem nur noch strukturelle Beziehungen existieren, und dieser essentielle Raum entsteht erst, wenn die phänomenalen, also die sinnlich wahrnehmbaren Elemente der Umgebung verschwinden.

Im nächsten Schritt entfernte ich auch dieses verbleibende Gerüst. Die drei Lichthöfe im Inneren des Gebäudes waren ursprünglich als leere Innenhöfe angelegt, umgeben von Säulen, die entlang des äußeren Randes angeordnet waren. IIn diesem Schritt entfernte ich die äußeren Säulen der heute gegebenen Gebäudeform und ließ nur die inneren Säulen und die oberen Strukturen zurück, die jeden Lichthof umgaben. Dadurch verwandelte sich der ursprünglich leere Raum in eine neue, geschlossene Struktur; und der leere Innenhof wurde zu einem geschlossenen Ort mit selbst geschaffenen Grenzen rekonstruiert. Das Verschwinden führt hier zu einer weiteren Entstehung.

Doch ich habe nicht nur die Struktur entfernt. Ich habe diesen Bereich mit einer abstrakten Form – einer imaginären Box – überdeckt. In der Vorstellung sinkt das Gebäude in die Erde und verändert seinen Standort. Hier entsteht eine Bewegung des Ortes selbst. Durch das Verschwinden der Umgebung wird der Raum in eine andere Dimension versetzt.

Als nächstes habe ich der verbleibenden Fläche eine Holztextur hinzugefügt. Einerseits verweist dies auf die materielle Essenz des ursprünglichen Architekturmodells. Andererseits schafft diese Materialität im situativen Kontext neue narrative Deutungsmöglichkeiten. In dieser Szene wirkt der Raum nicht nur verschlossen, sondern erscheint er als verbarrikadierter Ort – ein Raum, der etwas verbirgt. In diesem Moment entsteht die narrative Andeutung, dass in der geschlossenen Struktur eine unbekannte Existenz eingeschlossen ist.

Dieser unterirdisch gelegene Raum erinnert an einen Keller – einen Ort, an dem etwas versteckt, vergessen oder aufbewahrt wird. Gleichzeitig ist es ein Ort, an dem etwas bewahrt, gesammelt wird und potenziell existiert. Was dort ist, sind noch nicht erzählte Geschichten – Narrative, die in die Struktur des geschlossenen Raumes eingeschrieben sind.

Der Betrachter kann die Struktur des Raumes überblicken, aber nicht betreten. Hier stellt sich die Frage: Für wen ist der Zugang tatsächlich versperrt? Der Raum ist für den Betrachter verschlossen, und ebenso ist die Außenwelt für die darin eingeschlossene Existenz abgeschnitten. Zwischen beiden Seiten entsteht eine unüberwindbare Barriere.

In diesem Zusammenhang habe ich der Struktur eine neue Funktion gegeben, nämlich die eines „Schreibtisches“. Dieser Schreibtisch besteht vollständig aus Schubladen und der Betrachter kann sich setzen, die Schubladen öffnen und schließen und so in eine direkte Beziehung zum Raum treten. Der ursprünglich verschlossene Raum offenbart seine Bedeutung durch die Handlung des Betrachters.

Entscheidend ist hier das Handeln des Benutzers. Das Öffnen einer Schublade wird zu einer Geste, die über eine bloße Funktion hinausgeht und eine Beziehung zum Raum herstellt. Gleichzeitig öffnet sich symbolisch die Wand, die den Raum verschlossen hielt; und die bisher schweigende Struktur beginnt zu sprechen. Durch das Handeln verwandelt sich der Raum in einen Ort des Diskurses.

„Was bringt diesen Schreibtisch dazu, hier und jetzt zu sprechen?“ Diese Frage führt ganz natürlich zu einer weiteren: „Wie ist dieser Schreibtisch hierhergekommen?“

Diese Arbeit geht von einer hypothetischen Annahme aus: Dieser Schreibtisch wurde einst von einem Künstler geschaffen, aber nie ausgestellt und im Depot des Gebäudes aufbewahrt, das heute als Museum genutzt wird. Mit anderen Worten: ein zum Sprechen fähiges Objekt wurde in einen Zustand der Potentialität zurückversetzt, indem seine Äußerung aufgeschoben wurde. Der Schreibtisch wird schließlich wieder in den Ausstellungsraum gehoben; und dieser Moment wird zur Gelegenheit, die einst aufgeschobene Bedeutung erneut zu hinterfragen. Es ist auch das Wirken der Erinnerung, die nach einer Zeit des Schweigens erneut nach Artikulation verlangt.

Der Ort, an dem der Schreibtisch nun steht, ist nicht zufällig gewählt. Es ist ein Ort, an dem Kunst aufgenommen, gezeigt und erinnert wird, und zugleich das Zentrum der architektonischen Struktur, mit deren Reflexion diese Arbeit ihren Anfang nahm. Durch die Platzierung des Schreibtischs im Zentrum befindet er sich in einer Position doppelter Repräsentation.

Zum einen trägt der Schreibtisch die Geometrie des Raumes, aus dem er stammt, in sich. Es ist, als würde eine Architektur auf ein symbolisches Miniaturmaß reduziert und darin abermals eingeschrieben. Diese Erinnerung manifestiert sich durch die Übernahme der strukturellen Beziehungen des ursprünglichen Gebäudes; und der Schreibtisch offenbart dies gestalterisch, ohne seinen Ursprung zu vergessen.

Zum anderen erklärt der Schreibtisch an diesem Ort seine eigene Existenz in der Gegenwart. Durch das Eingreifen der Besucher wird der Schreibtisch wieder zum Sprechen gebracht; und durch diese Handlung erhält er die Möglichkeit, zu sprechen. Hier wird „Erinnerung“ durch die Handlung der Besucher reaktiviert und zur inneren Bedingung für das Sprechen.

Meine architektonische Haltung, das Prinzip von „Entstehen und Verschwinden“, war eine gestalterische Antwort auf die Frage, wie Architektur Erinnerung bewahrt. Diese Haltung ist Strategie und Methodik im Umgang mit Raum und zugleich der Ursprung dieser Arbeit. Die Haltung des Künstlers, die in die Form der Dinge eingreift, bildet den ontologischen Hintergrund dieser Arbeit und konkretisiert sich in der verdichteten materiellen Gestalt dieses Schreibtisches.

Genau in dieser konzeptuellen Narration erhält der Schreibtisch seine Legitimation, als Kunst zu existieren.

|